近源而异派—《皇清职贡图》中川西北与陇南番民服饰样貌比较研究

张犇

由清乾隆皇帝亲自主持,钦命傅恒、董诰等编修的《皇清职贡图》,是一部以清盛世时期前来朝贡的外邦属国使臣和边疆民族为对象而绘制的一部大型官修民族图志,分彩绘本和白描本两种,可谓中国历代《职贡图》中之集大成者。

彩绘正本共四卷,各卷均由专门画师绘制:卷一丁观鹏,卷二金廷标,卷三姚文瀚,卷四程梁,图说为满汉文合璧,后又经四次增补,增加图11幅,总数由290幅增至301幅。该本成书于乾隆十六年,原藏内廷乾清宫,今已散佚。

目前存世有两种彩绘本,一种由谢遂摹制,成书于乾隆五十五年至嘉庆元年,四卷四册,共有图像301幅,原藏于避暑山庄,现藏于台北故宫博物院;另一种由庄豫德、沈焕摹制,成书于嘉庆十年,四卷,共有图像304幅,该版本已不全,其中第二卷藏于故宫博物院,第三卷藏于北京市文物局,一、四卷下落不明。还有一种是藏于法国国家图书馆的彩绘册页版本,有研究认为该本是其时各省进呈的“番蛮图样”总汇,即当时的军机处将统一的“番图”式样发给各省,各省绘制完成之后,汇总至军机处,是非常珍贵的原始资料。现存四册,分别为第一、二、三、七册。

白描本亦有两种,以汉文书籍形式绘制,为彩绘正本的摹本,分别为文渊阁《四库全书》写本(成书于乾隆四十三年)和武英殿刊本(首成于乾隆四十四年,最后版成于嘉庆十年)。各卷内容如下:卷一域外,卷二西藏,卷三关东、福建、湖南,卷四广东、广西,卷五甘肃、青海,卷六四川,卷七云南,卷八贵州。乾隆二十八年续补增绘,形成卷九,另又于嘉庆十年,增补越南国的夷官、夷人、夷妇、行人图像四幅,总计304幅。写本和刊本均将彩绘本一幅拆分为两幅,即男女别幅,共计六百余幅。整体版式为题记结合图绘,题记为该族的文化特色及与清朝关系的简要介绍以及当地的风土民情;图绘采用线描手法,注重人物表情刻画,形象生动。

《皇清职贡图》并非普通的画集,而是当时清政府展现其盛强国运之重要手段之一,其中的图像和题记已成为当今研究我国民族学和民俗学不可多得的珍贵资料,具有重要的价值

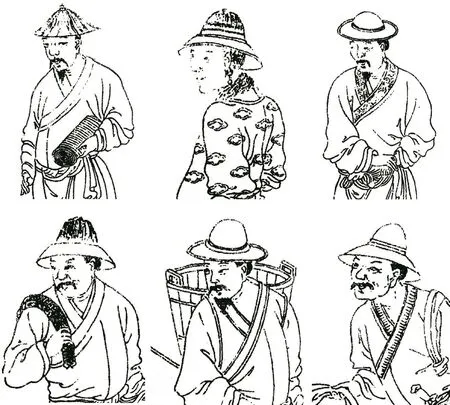

图1:陇南部分番民氊帽样式,选自于《钦定皇舆西域图志·皇清职贡图图集》

图2:陇南部分区域番妇发式和服饰,选自于《钦定皇舆西域图志·皇清职贡图图集》

一、《皇清职贡图》中陇南番民的服饰样貌

《皇清职贡图》中与本文相关的甘、川番民主要见于卷五和卷六,所绘图像和题记真实地还原出其时该区域番民的男女状貌、服饰样式等特点,内含丰富的族群来源、地理分布、生活习俗、生产结构等信息,特别是人物造型多以劳作生产的动态场景为主,尽显当时番民的风情样貌,在正史中殊为难得。

1、关于陇南番民服饰样貌的题记

卷五为甘肃、青海卷,与本文相关的番民主要分布于狄道、洮州、岷州、文县等地,共有图像22幅,其中洮州十幅,狄道两幅,岷州八幅,文县两幅,具体题记如下:

(1)狄道州土指挥赵恒所辖参咂等族:氊帽褐衣,女蓝布,或皁帕蒙头,足履鞾鞮,间有裹足者。①

(2)洮州土指挥杨声所辖卓泥多等族:衣服均与河州之珍珠族番民相仿。妇人或以色布抹额,杂缀银饰,其边外番妇则多有粗服跣足者。②

(3)洮州土指挥杨声所辖的吉巴等族:男子褐衣,长领齐袖;妇人多披发于背,衣用红绿褐,亦有系裙者。③

(4)洮州土指挥昝景瑜所辖左喇等族:番民冠缀红缨,衣亦长领齐袖;妇人辫发,以布抹额,杂缀玛瑙、砗磲为饰,衣内长而外短。④

(5)洮州土千户杨绍先所辖著逊等族:男女服饰大概与洮州诸番族相似。⑤

(6)洮州理番同知所辖口外陆哨畾库儿:番民冠缀红缨,衣俱长领齐袖;妇人披发于背,衣用红绿布及五色花褐,其长至足,亦间有效民妇,短衫长裙者。⑥

(7)岷州土百户马绣所辖瓦舍坪等族:男氊帽,插鸟羽;妇披发额抹红蓝褐布,杂缀银花、玉石,耳垂大环,短衣褐裙,亦有长衣无裙者。⑦

(8)岷州土百户后发葵所辖牟家山堡等:其土人氊帽褐衣,妇人绾髻,布衣布裙,大概与民间妇女相似。⑧

(9)岷州土百户赵名俊所辖徐儿庄等堡:其土人氊帽褐衣,妇女披发,以布约之,缀银花、砗磲为饰,衣青褐,左袵,缘以五色,腰系青红褐,杂缀珠石为佩,亦间有著裙者。⑨

(10)岷州土百户后汝元等所辖马连川等:其番民男妇服饰均与各番相似,亦有如内地民人者。⑩

(11)文县:男帽插鸡翎,每农事,毕常挟弓矢以射猎为事,番妇以布抹额,杂缀珠石,衣五色,褐布缘边,衣近亦多,有效民间服饰者。⑪

2、对于陇南区域番民服饰样貌和内质的分析

严格来说,狄道、洮州和岷州在今天的地理位置上并不能归于陇南,但由于区域毗邻,在当时的辖制上有重合之处,且风俗习惯相近,因而本文将其纳入陇南区域之中。从题记可见,其时陇南及周边的番民服饰,基本表现出以下几种特点:

首先,在服装质料上,“褐衣”为该区域番民普遍选用。

所谓“褐”,即粗布,色彩一般为黑黄色。《说文解字》中释为:“曰粗衣,从衣,曷声”,⑫在历代关于氐羌的文献中多有出现,因而也成为普通番民身份的标志。再者,“褐衣”的普及,也体现出陇南区域以农耕为主的生产方式,这与史籍中关于氐人擅长农耕的记载是相符的。

图3:川西北部分区域番民发式和服饰,选自于《钦定皇舆西域图志·皇清职贡图图集》

图4:黑水出土的《水月观音》局部中乐舞者的“髡发”造型,作者自摄

其次,借用今天的流行语,“氊帽”可谓是当时西北、西南番民服饰中的“标配”。究其原因,与番民居于高海拔区域、遮挡强烈日照的需求有关,是实用性造物观的体现。由此,佩戴氊帽又衍生出一定的标识性、身份性特征,因而成为了该片区域藏羌民传统的服饰形式之一,至今依然流行于其日常生活之中(图 1)。

图5:川西北部分区域番妇发式和服饰,选自于《钦定皇舆西域图志·皇清职贡图图集》

图6:陇南番民缀红缨,选自于《钦定皇舆西域图志·皇清职贡图图集》

再次,番民帽冠能起到良好的装饰性功能。在关于每一聚落番民的题记中,对于其配饰、色彩、材料的描述比较细致,一定程度上展现出其时该地番民朴素的审美观,如洮州左喇、洮州著逊和洮州口外陆哨畾库儿的番民帽冠均“缀红缨”,岷州瓦舍坪和文县番民的帽冠“插鸟羽”“插鸡翎”,特色显著,特别是“插鸟羽”样式,与当下白马藏族“沙尕帽”间存在密切的渊源,如今已成为白马藏族的族群符号和族群认同的标志之一。

第四,该区域番妇发式以披发为多,这种发式实为古羌之俗。《后汉书·西羌传》中有羌族先人无弋爰剑者与劓女遇于野,遂成夫妇,“女耻其状,被发覆面,羌人因以为俗”⑬的记载。古代陇南区域是氐、羌主要活动区域,风俗相互糅杂,至明清早已不分。

通过比照《皇清职贡图》与早期典籍记载可见,明清之后,该区域番妇的发式装饰形式虽然更加丰富,但依然秉承了传统特色,如杂缀银花、玉石、大耳环、砗磲,额抹彩色布条等,这与南北朝至隋唐时期该区域“妇人多戴金花,串以瑟瑟”“穿悬珠为饰”“以金花为首饰,辫发萦后,缀以珠贝”等基本是一致的,说明该区域女性的传统服饰风格已基本确立,并分化成为各族群的标志。值得一提的是,岷州牟家山堡番妇的“挽髻”发式,在陇南并不多见,却在川西北较为流行,显示出这个时期川西北习俗对陇南部分区域的影响(图2)。

概言之,陇南及周边区域番民服饰的总体风格主要表现为:男性为氊帽褐衣,长领齐袖衣,帽冠少装饰,或缀红缨,少数区域帽插鸡翎;女性多为披发,少辫发,个别村落绾髻,有抹额,着长至足的红绿褐裙,极少数跣足或裹足,多缀银花、砗磲、玉石、玛瑙等为饰,这些非产于当地的材料,表明这个时期该区域番民与外文化区域在经济贸易上存在有比较密切的交流。

需要说明的是,《皇清职贡图》中所记绘的该区域番民服饰样貌,基本是根据当时当地条件较好的番民所绘,可见其时该区域番民的经济水平,这从其他生活设施如土屋、挞板屋的记载中也可得到证明,特别是“挞板屋”,源于《诗经》中即已出现的“板屋”,虽然体现出该区域稳定的民居文化传统,但也可见该区域历代原住民在生活水平和文化习俗的发展更新方面较为缓慢滞后。此外,洮州卓泥多等族还保留火葬之俗,古羌遗风颇为显著,曾经长期活动于此的氐羌文化影响力可见一斑。

二、《皇清职贡图》中川西北番民的服饰样貌

卷六以四川境内的少数民族为绘制对象,有与本文相关的松、茂番民图像42幅,其中松潘18幅,威茂12幅,龙安两幅,石泉两幅,漳腊六幅,平番两幅。

1、关于川西北松、茂番民样貌的题记

关于川西北番民分布与服饰特点的题记具体如下:

(1)松潘镇中营辖西坝色子寺等处:番民薙发留辫,戴白氈缨帽,衣用羊皮,以布缘之。番妇发垂两辫,束以红帛,缀螺蚌为饰,衣布褐缘边衣。⑭

(2)松潘镇中营辖七步峨眉喜:番民椎髻,耳贯大环,长领短衣,披羊皮。番妇披发结辫,短衣布裙,俱跣足。⑮

(3)松潘镇左营辖东坝阿思洞:狐帽氈衣,罽带曹履,常以牛角盛烟草吸之。番妇辫发分垂,缋以牛毛细绳,如荷蓑状;胸挂素珠,著绿边长衣,花布半臂。⑯

(4)松潘镇右营辖北坝泥巴等寨:皮帽长衣;番妇服饰与东坝略同;勤于耕织。⑰

(5)威茂协辖瓦寺宣慰司:番民衣服与内地相似,妇女挽髻,裹花布巾,长衣褶裙……秋成后夫妇相携赴内地佣工。⑱

(6)威茂协辖杂谷各寨:番民戴布帽,耳缀铜环,衣褐,佩刀;番妇辫发,接红牛毛盘之,以珊瑚松石为饰,短衣长裙,习织毛褐。⑲

(7)威茂协辖沃日各寨:番民戴皮帽,著短衣,披偏单于背,佩刀履革,妇女辫发,绒帽,短衣长裙,系皮褐大带。⑳

(8)威茂协辖小金川:番民椎髻,氈帽,缀以豹尾,短衣褶裙,身佩双刀;番妇以黄牛毛续发作辫盘之,珊瑚为簪,短衣,革带,长裙,跣足。㉑

(9)威茂协辖金川:番民椎髻,帽用羊皮,染黄色,以红帛缘之,耳坠铜环,布褐短衣,麻布裙,出入必佩兵械,崇佛教,知耕作;妇女结辫于首,缀以珊瑚,耳坠大环,短衣长裙,知纺织。㉒

图7:插雉羽帽冠样式,上为陇南番民,下为川西北番民,选自于《钦定皇舆西域图志·皇清职贡图图集》

图8:今天流行于白马藏族的“沙尕帽”,作者自摄

(10)威茂协辖岳希长宁等处:戴羊皮帽,布褐长衣,以耕种为生,亦有贸易者;妇女盘发缨帽,耳坠大铜环,长衣革履,勤耕织。㉓

(11)松潘镇属龙安营辖象鼻、高山等处:番民戴氈笠,插雉羽,著缘边布褐衣,褐带革履……性淳,好佛;番妇辫发挽髻,裹以绣巾,项垂珠络,著缘边长衣或无色相间,多跣足,颇勤纺绩,虽行路,亦手撚毛线。㉔

(12)龙安营辖白马路:番民戴草帽,著羊裘,常负木柴,入内地市易。番妇辫发垂两肩,束以布,或缀珠石,著缘边长衣,花布半臂,颇知耕织。㉕

(13)石泉县青片、白草:番民服制与齐民同,惟常著麻衣,插雉羽于草笠;番妇薙顶发,留四周,结辫为髻,裹绣布巾,短衣长裙,以绣缘之。习纺织,亦有跣足耕作者。㉖

(14)松潘镇属漳腊营辖寒盼祈命等处:番民氈帽褐衣……番妇辫发续以氂尾,其长至膝,著五色布衣,缀玛瑙、砗磲为饰,颇奉佛好施,亦知耕织。㉗

(15)漳腊营辖口外甲凹、鹊个等处:番民薙发,不留辫,衣裘褐;番妇披发,不栉,杂系珠石于发上,跣足耕种,亦能织毛褐。㉘

图9:石泉薙发番妇,选自于《钦定皇舆西域图志·皇清职贡图图集》

(16)漳腊营辖口外三郭、罗克:番民戴狐帽,著褐衣,以虎豹皮缘之,革带革履;番妇辫发,后垂,约以布囊,杂缀珠石为饰,衣服与男子略同。㉙

(17)漳腊营辖口外三阿树:番民戴狐帽,衣裘褐,著革履;番妇垂发于两肩,著缘边长衣。㉚

(18)松潘镇属叠溪营辖大小姓黑水松坪:番民戴缨笠,著布衣;番妇挽髻,裹花布巾,缀大耳环,著细褶长衣,革履,勤耕作,习纺织。㉛

(19)松潘镇属平番营辖上九关:番民常草帽,著羊裘,以布缘之,或衣自织褐毯;番妇辫发分垂于肩,缀以玛瑙、砗磲,著细褶缘边长衣,花褐半臂,项缀素珠。㉜

(20)平番营辖下六关:番民皮帽褐衣,革带布履;番妇挽髻,裹以花布,耳坠铜环,系小珠一串。亦习耕作纺织。㉝

(21)松潘镇属南坪营辖羊峝各寨:首戴皮帽,插雉尾,著缘边褐衣,束带,佩刀;番妇垂发于肩,缀以珠石,长衫束带,跣足不履,项挂素珠,富者輒三四串。颇知紝绩。㉞

2、对于川西北松、茂番民服饰样貌和内质的分析

川西北松、茂番民服饰样貌和内质特点较之于陇南区域,既有相似之处,也呈现出比较明显的地域特色(图3)。

第一,在发式上,松、茂番民喜佩戴帽冠,番妇以辫发为多,并出现了多种其他发式,如川甘七步峨眉喜、威茂金川、小金川的番民椎髻;威茂瓦寺宣慰司、松潘象鼻、高山、松潘大小姓黑水松坪、平番下六关的番妇挽髻,与陇南番民发式有明显区别。

更为有趣的是,松潘西坝色子寺番民“薙发留辫”,漳腊口外甲凹、鹊个等处男性番民则为“薙发不留辫”;石泉县青片、白草番妇又“薙顶发,留四周,结辫为髻”,发式各异,极为罕见。

追溯历史上的“薙发”之俗,西夏、契丹最为流行,其时名为“髡发”,与“薙发”基本相似。其中,西夏国始创者为党项羌,而历史上的松潘曾属党项羌的势力范围。从时间轴分析,西夏“髡发”兴于元昊登基所颁布的“秃发令”之后:

“元昊欲革银、夏旧俗,先自秃其发,然后下令国中,使属蕃遵此,三日不从,许众共杀之。于是民争秃其发,耳垂重环以异之。”㉟

“秃发令”的颁布,确立了西夏初期的服饰制度,不仅完全改变了羌人自无弋爰剑以来的“被发覆面”之俗,也废除了后来渐行的汉人结发之俗,是羌族史上最具颠覆性的发式变革,内蒙古额济纳旗黑水城出土的西夏时期《水月观音》绢画中所表现的佛事舞乐活动中的舞者和伴奏者,均为头顶剃发的髡发样式,㊱可见当时“秃发令”的影响(图4)。

明清时期,自《后汉书》始一直在正史中有记载的古羌已基本消失,或内附,或迁徙,或与他族混合。在历代正史中,除西夏、契丹有“髡发”之俗外,其他时期鲜有出现,而《皇清职贡图》中所出现的松、茂少数区域“薙发”“耳贯大环”,与西夏民“髡发”“耳垂重环”是完全一致的。

笔者认为,这几处番民与早期西夏间必然存在有深刻的渊源。这是因为,西夏本由党项羌所建,被灭国之后,亡国之民回归故土是一种自然的行为,因而将“髡发”之俗在松潘局部之地播布,理论上是完全可行的。因此,笔者得出松、茂部分番民为西夏后裔的结论,应是合理的。这种“薙发”在当下虽已不见,不过作为族群流动的一种痕迹,值得深入关注。而在石泉县(今北川)出现的番妇“薙顶发,留四周,结辫为髻”的发式则非常罕见,更有深入探究的必要。这是因为,北川距离党项羌曾经的活动区域有一定空间距离,而且北川至陇南文县一线基本为白马藏族,即古代的氐族活动区域,出现这种发式,从文化成分和族群内质上似乎很难成立。唯一的解释就是,川西北与陇南区域自氐羌时期至藏羌时期,民族成分已非常复杂,杂居、混居和通婚现象已非常普遍,基于某种功能需求或精神需求而借用、形成一种民俗有限地出现于某一封闭的聚落之中,从人类学理论层面分析,是完全可能出现的一种文化现象。

第二,在帽冠上,松潘番民多为氊帽、狐帽、氈笠、草帽等,与陇南番民较为相似,族群关系的近源性,毗邻的地缘位置以及族群间的互渗混居,是出现这种现象的主因。

威茂番民有披发、椎髻等多种发式,尤其是披发分布较广,且男女均有出现,应为对古羌“被发覆面”之俗的承传,足见威茂区域对于古羌遗俗的承传更为充分。如今阿坝州的茂汶理区域,古羌民俗依然浓郁,也可证明此说。威茂区域的帽冠种类也较为多样,如布帽、皮帽、氈帽、羊皮帽等,这类材质帽冠的出现,很显然也是基于地理、气候条件下的实用性造物观的体现。

松、茂番民的帽冠装饰较之陇南区域更加多样,如缀铜环、缀豹尾、羊皮染黄色、戴缨笠、褐衣以虎豹皮缘之等,特别是石泉青片、白草番民、松潘象鼻、高山番民、南坪羊峝番民帽插雉羽,与陇南文县和岷州番民帽冠装束基本一致,两地族群的同源性特征显而易见。

第三,辫发是松茂区域番妇的主要发式,而披发和椎髻较少。《皇清职贡图》中记有辫发13处,椎髻四处,披发四处,盘发一处,这与文献中关于氐人、吐谷浑、吐蕃特别是南北朝时期氐羌女性发式的记载基本一致。时至今日,川西北的藏羌女性依然保留辫发为主要发式的传统习俗,且装饰形式也更加多样和丰富(图5)。

松、茂番妇多喜在发辫上缀物为饰,如缀螺蚌、牛毛细绳、珊瑚松石、花钿等,与文献记载基本一致,如《太平寰宇记》记载川西北维州羌人“妇人多戴金花,串以瑟瑟,而穿悬珠为饰”㊲;记载曾活跃于陇南区域的吐谷浑女性“辫发于后,首戴金花”㊳,可见虽然不是同一个时期和同一个区域,但两地的原住民在发式的装饰样式上具有明显的内在联系。

清代以后,随着与内地交流的增多,该区域女性发饰品种和材料也愈加丰富,于是又出现了用黄牛毛、氂尾等续发作辫盘头、裹绣布巾的造型以及作辫盘头、珊瑚作簪等比较新颖的样式,在传统的基础上有了一定的创新。如今则采用人发或化纤材料制成的发辫形成独立的头饰。

第四,在服装材料的选择上,该区域番民多以皮料为主,少褐衣土布,“衣褐”的记载仅出现于威茂杂谷一带,杂谷区域多为海拔1500米左右的河谷地带,农耕业相对发达,而绝大部分番民选址于高寒区域,以畜牧业为主,因而皮料成为其必然的选择,这依然是因地制宜的实用型造物观的体现。

松、茂部分区域的番民还有佩刀习俗,单刀、双刀均有,这在陇南未见记绘,很明显是古羌逐草游猎古俗的传承。该区域番妇服装样式一般上为短衣,下为麻布裙,必要时外着长衫,束带,便于劳作。不过,漳腊口外甲凹、鹊个等处、松潘象鼻、高山等处以及松潘七步峨眉喜等处还有番妇“跣足”耕种,说明其时该区域番民的生活水平比较低下(图6)。

三、基于《皇清职贡图》的表绘对两地番民服饰样貌特点的比较

由前文分析可见,由于毗邻的地缘关系和相近的族源关系,川西北和陇南番民在发式、帽冠、服装样式、材料、饰品等方面表现出诸多的相似性,当然,也因地理条件、生产方式、信仰宗教等方面的不同,表现出一定的差异(图7):

第一,在发式上,松、茂番民出现有椎髻、“薙发、留辫”和“薙发、不留辫”等发式,而陇南区域番民基本均为帽冠,没有出现过具体的发式。

第二,从帽冠的样式和材料上看,较之陇南,川西北番民帽冠的形式更加多样,如白氈帽、狐帽、皮帽、布帽、氈笠、草帽等,材质非常丰富,陇南番民只出现氊帽,样式和材质相对单调。

在帽冠装饰上,与陇南单一的“缀红缨”相比,松、茂番民的帽冠装饰也要丰富得多。因前文已述,在此不再赘述。值得一提的是,石泉县青片、白草、松潘镇象鼻、高山、南坪羊峝等地番民帽冠插雉羽,与其时陇南文县、岷州番民的帽冠装束一致,这也是当今白马藏族文化符号之一的“沙尕帽”最早见于正史记载之中(图8)。

第三,松、茂番妇的发式以辫发为主,少披发、挽髻,还出现以黄牛毛、氂尾续发作辫盘之的新形式,且至今存续,可谓是形式上的一种创新,但在陇南番妇发式中未见记载。至于石泉番妇“薙顶发、留四周、结辫为髻”的发式,在陇南更是未见。在服饰上,川西北番妇不仅继续保持传统装束的特点,威茂地区还出现了“番民衣服与内地相似”的现象,说明这个时期松茂番民与汉区间的交流已非常全面和深入(图9)。

此外,关于松、茂区域的宗教信仰,有三处信仰佛教和三处信仰喇嘛教的记载。笔者认为,这应均为藏传佛教在当地的传播。宗教的影响及“农闲赴内地佣工”,促使藏汉文化更加深入全面地进入到当时松、茂番民的日常生活之中,并对服饰样式、材料和装饰等产生了显著影响。

综上,《皇清职贡图》中所描绘的川西北和陇南区域的番民服饰,总体样式比较接近,装饰形式和饰品也大体相似,但陇南番妇更喜金银铜器,而松茂番妇则多用宝石、珊瑚等为装饰材料;在服装材料上,松茂番民以皮毛为多,陇南番民多取布麻材料,是两地生产方式的不同所决定的:陇南区域海拔相对较低,河流众多,古代氐族通过与汉区的交流,已形成非常成熟的以农耕为主的生产结构;川西北区域高山沟壑,农耕与畜牧结合则成为了当地传统的生产方式,再加上气候和地理条件的差异,对于服饰材料也形成了不同的需求。

明清时期,氐族早已消失,羌族也基本与其他族群融合,这个时期对于该区域的民族以番藏概之,不过其总体经济能力和生活水平非常一般甚至低下,因而在服饰搭配和材料选择上,基本保持和传承了传统。石泉、文县、岷州一带出现的“插雉羽”,在古代文献中未见,说明这个时期川西北和陇南一线部分区域的番民基于自身族群民俗文化的需要而出现了缓慢的创新。

结语

从《皇清职贡图》中关于陇南和川西北番民服饰样貌的记绘来看,其装束样式和风格特征与当下该区域的藏羌族之间存在着明显的传承关系,如佩戴帽冠习俗至今流行,辫发依然被作为陇南和川西北藏羌女性的重要发式,一些发饰习俗不仅在当代依然流传,还增添了诸多新材料,曾经的“跣足不履”“跣足耕种”以及“薙发”之俗,早已不见,体现出生活水平和文明程度的提升。由于当代聚居区已受到外来文化的全方位影响,陇南和川西北男性服饰的民族特色明显弱化,一方面现代服装的实用、便捷功能是出现这种现象的原因之一,另一方面也反映出现代藏羌民族希望更全面地与外界融通的心理诉求。

如今的“碉房”“土屋”“挞板屋”“锅椿”等极具民族特色的造物和民俗,已被打造为当地文旅融合下重要的民族符号和文化表现形式,实现了从自身内需向文化展示的功能转化,外向性和融入性特征愈发显著。这种现象,实际上依然是川西北和陇南藏羌文化在当代语境下的自我调适和更新。

作为清朝一部重要的表现民族风情的图志,《皇清职贡图》为当下研究民族民俗文化提供了宝贵的图像资料,对当前研究陇南和川西北藏羌族群的源流、发展和演变规律提供了可信的资料,笔者所提出存在于川西北与陇南一线的“文化走廊”的观点,也在基于对《皇清职贡图》中两地服饰样貌和内质的比较分析中得到进一步确认,由此所引申出的在共时性和历时性维度上隐蕴于川西北羌族和陇南藏族造物范式中“近源而异派”的文化特质,据此获得了印证。

注释:

① [清]傅恒、董诰等纂,门庆安等绘:《皇清职贡图》卷五,清乾隆年武英殿刻嘉庆十年增补本影印本,第15页。

② 同①,第17页。

③ 同①,第19页。

④ 同①,第21页。

⑤ 同①,第23页。

⑥ 同①,第25页。

⑦ 同①,第27页。

⑧ 同①,第29页。

⑨ 同①,第31页。

⑩ 同①,第33页。

⑪ 同①,第73页。

⑫ [汉]许慎撰,[宋]徐铉等校订:《说文解字·第八上·衣部》,北京:中华书局,2013年,第170页。

⑬ [南朝宋]范晔撰,[唐]李贤注:《后汉书·西羌传》,北京:中华书局,1998年,第1076页。

⑭ [清]傅恒、董诰等撰,门庆安等绘:《皇清职贡图》卷六,清乾隆年武英殿刻嘉庆十年增补本影印本,第10页。

⑮ 同⑭,第13页。

⑯ 同⑭,第14页。

⑰ 同⑭,第16页。

⑱ 同⑭,第18页。

⑲ 同⑭,第19页。

⑳ 同⑭,第24页。

㉑ 同⑭,第26页。

㉒ 同⑭,第28页。

㉓ 同⑭,第28页。

㉔ 同⑭,第32页。

㉕ 同⑭,第34页。

㉖ 同⑭,第36页。

㉗ 同⑭,第38页。

㉘ 同⑭,第40页。

㉙ 同⑭,第42页。

㉚ 同⑭,第44页。

㉛ 同⑭,第46页。

㉜ 同⑭,第48页。

㉝ 同⑭,第50页。

㉞ 同⑭,第52页。

㉟ [清]吴广成撰,龚世俊等校订:《西夏书事校证》,兰州:甘肃文化出版社,1995年,第132页。

㊱ 许洋主:《丝路上消失的王国——西夏黑水城的佛教艺术》,台北:台湾国立历史博物馆,1996年,第198页。

㊲ [宋]乐史撰,王文楚等点校:《太平寰宇记》,北京:中华书局,2007年,第1578页。

㊳ 同㊲,第3613页。