宋代儿童的护养、疾病与服饰

赵诗琪 陈 芳

一、宋代儿科的发展

古代社会,由于医疗条件的落后,人口死亡比例极高,成人常常遭受疾病的困扰,更不必说那些新出生的婴幼儿。因为他们处于生命中最脆弱的时期,对于疾病抵抗能力较弱,所以呱呱坠地的婴幼儿想要存活下去尤为不易。如何降低这些新生儿的夭折率,成为古代医学史上尤为关注的问题。

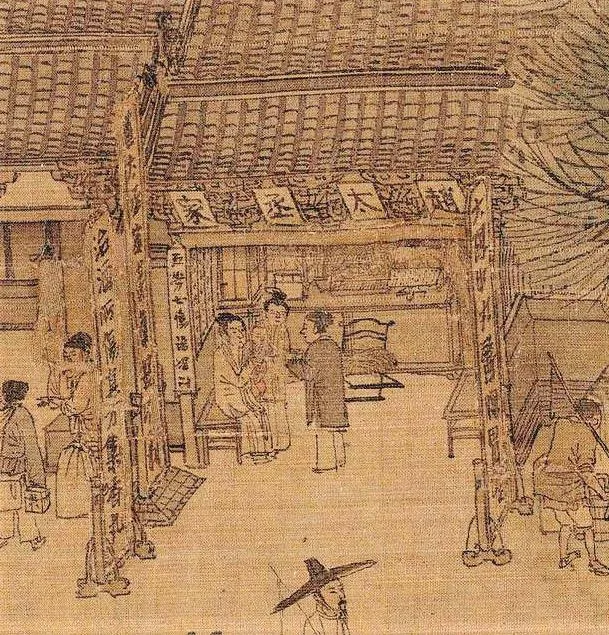

宋代的医疗环境和医学技术比前代有了很大的进步,但仍旧无法降低宋代婴幼儿的死亡率。据相关学术统计,“自宋太祖始,各代皇帝共有子女181人,不算宋度宗死于战祸的二子,夭亡者计82人,占皇帝子女总数45%以上。”②皇室如此高的夭折率,足可反映宋代的新生婴儿能够幸运存活并且健康成长的困难程度。因此,宋代政府对于儿童的生命健康尤为重视,不仅设立有太医局等医学机构,而且将儿科发展为一个独立的专科,成立了治疗小儿的“小方脉”,即今日的小儿科。同时,皇帝主持编纂了《太平圣惠方》《圣济总录》《太平惠民和剂局方》等大型医学专著,书中将小儿的初生护养及各种疾病护理问题专门纳入官方书写范围。民间私人医药店铺陆续兴起,医学行业逐渐向商业化、市场化方向发展。北宋《清明上河图》中清晰可见“赵太丞家”牌匾的医铺(图1),铺前竖立有“赵太丞号理男妇儿科”字样的广告招牌,可见,宋代就已出现了治疗小儿疾病的私人店铺。《东京梦华录》更是详细地记载了北宋汴京城中各大商业店铺的名称,如潘楼东街巷就有“李生菜小儿药铺”③,这些专门医治儿童的私人店铺为普通人家的孩童提供了就医的便利。

北宋至南宋,从医者不断涌现,名家辈出,越来越多的士人选择投身于医学领域,他们不仅治病救人,而且著书立说。“11世纪中叶左右,中国社会上已有专治小儿的幼科医生存在。”④宋代幼医⑤的出现,促进了儿科朝向系统化、专业化的学科发展。他们承继隋唐时代巢元方及孙思邈的医学主张,又在医学知识和技术发展成熟时期,创立了许多新的儿科医学理论,这些理论为宋以后的儿科奠定了坚实的医学基础,其中最为重要的便是儿科鼻祖钱乙所著的《小儿药症直诀》。此外,还有像刘昉的《幼幼新书》、不著撰人《小儿卫生总微论方》、陈文中《陈氏小儿病源方论》等儿科医籍涌现。这些官方与民间的著作不仅分析了儿童的病理特点,列举出具体的医学药方,更从儿童生养、护理角度提出了儿童从初生到成长的服饰要求。医生们认为儿童从初生开始,生命就应得到重视,不当的衣装和饮食,会导致小儿产生各种疾病,甚至会导致小儿死亡。因此,刚出生的婴幼儿就需借助温暖舒适的服装保护他们娇嫩的皮肤。随着年龄的增长,针对身体需求逐渐更换适合他们的着装。笔者在下文将从医学视角,探讨服饰与儿童生养、护理和身体间的关系,并回答以下问题:儿童从婴儿期至成长期穿什么?为什么需要穿着这些特定的服饰?

二、宋代儿童的初生护养与服饰

宋代以降,与儿童相关的医学书籍中详细地介绍了小儿初生护养及儿童疾病与治疗这两方面的医学知识。其中“小儿初生护养”内容为宋代家庭提供新生儿服饰的注意事项。宋代的医生们想尽各种办法保护新生儿的生命安全,他们吸收前人著作的医学理念,总结了一套关于初生儿服饰的使用方法,围绕襁褓论、冷暖论、旧衣论等观点提出相关的论述,这些论述对于今天小儿初生护养都起到了重要的作用。

1、襁褓论

新生儿的诞生,是一个家庭最为关切的大事。在宋代,一个家族为迎接新生命的降临,在孩子还未出生之前,父母家便准备丰厚的“催生礼”。他们用银盆或彩盆盛装一束粟秆,将绣有花朵、通草、帖罗、五男二女花样的锦帕覆盖其上,并准备眠羊、卧鹿、羊生、果实及新生儿䙀籍类的衣物,为孕妇分娩前增添喜庆。这些衣物中包括“孩儿绣彩衣”⑥等礼品,它们很可能是为迎接这个即将到来的小生命而专门准备。宋代张元干在《芦川归来集》中说:

寒食近,踏青时。画堂西。可是春来偏倦绣,乍生儿。香绵轻拂胭脂,加文褓。初试斑衣。悄没工夫存问我,且怜伊。⑦

由此可推之,“孩儿绣彩衣”可能指代的就是这种“绣衣文褓”。“褓”,即小儿抱被,其通常与“襁”组合,成为小儿初生时的重要服装——“襁褓”。

“襁褓”一词最晚可见于春秋战国的文献中。《吕氏春秋》明理篇注:“襁,褛格绳也。”⑧后世考证,“褛格”即“缕络”。唐代训诂学音义类专书《一切经音义》中释:“襁,负”,并引《博物志》云:“襁,织缕为之,广八寸,长尺二,以约小儿于背上。”⑨《说文》注曰:“緥,即襁緥也,今俗别作褓。”《汉书》卷八“襁褓”条孟康注:“緥,小儿被也。”⑩师古注:“襁即今之小儿绷也。”⑪宋人笔记又说:“裼,训袒衣也,又《诗》云:‘载衣之裼。’裼即小儿褓衣,乃绷带也。”⑫故“襁褓”又可作“襁緥”,是一种包裹小儿的衣服。“襁”和“褓”两者可分开使用。“褓”,包裹小儿的被子;“襁”,将小儿负之于大人背上的麻绳,通常缠裹在“褓”上,早期的“襁”大概阔八寸,长约一尺二。现藏大英博物馆的一件新疆于阗卡达里克遗址出土的公元6世纪的婴儿陶俑(图2),可见中国早期的婴儿褓衣,与现代儿童使用的“抱被”十分相似(图3)。美国费城艺术博物馆藏有一件宋金时期的婴儿俑(图4),婴儿身上穿着完整的“襁褓”服。

图1:《清明上河图》(局部)中“赵太丞家”医铺,张择端,纵24.8厘米,横528厘米,绢本,北宋,故宫博物院藏

图2:婴儿陶俑,公元6世纪,大英博物馆藏

“襁褓”对于刚刚出生、胃气未稳固、肤革未成的小儿来说十分重要,因为它是小儿抵御疾病的一道“防护屏障”。北宋官方编著的一部大型医学著作《圣济经》中便阐明襁褓之于小儿身体的重要性。《圣济经》是由宋徽宗赵佶所作,全书共分为十卷,卷三“慈幼篇”为我们提供了“乳哺欲其有节,襁褓欲其有宜”这一极为重要的论点,书中表明了“襁褓”的使用原则:“适其秾薄,循其寒燠,以为襁褓之宜”⑬。小儿初生穿着襁褓,有“去寒就温之法”,可以帮助他们通血气,成骨骼,健康成长。

图3:现代婴儿使用的“抱被”

图4:婴儿俑,宋金时期,美国费城艺术博物馆藏

宋代中上层的家庭往往会将刚出生的小儿交由乳母照养,一些医书中将乳母的护养方式也纳入“小儿”篇中讨论,因为她们是与小儿生命健康结合最紧密的人。在寒冷的季节,乳母不得将襁褓放于炉火上烤炙后立刻覆盖在小儿身体上。正确使用“襁褓”的方式是:将小儿衣物先抛于地上,等待衣物冷暖适当后,再䙀裹小儿。⑭小儿本是纯阳之体,生气既盛,若再围裹炎热的衣物,会导致小儿感染热病。剪断脐带是“小儿初生将护法”中最重要的一个步骤,如若处理不当最容易威胁儿童的生命安全。宋代开始,幼医们承接了唐代孙思邈提出的裹脐主张,并在其学说上提出了更为科学合理的护理方法。宋代医书《婴孺》说:

当捶白布令软,方四寸,新绵厚半寸,与布等合之,穿中央脐贯孔中于表辟之,复以絮裹在上带之。⑮

小儿断脐后,应用方四寸的柔软舒适的白布,夹以厚半寸的新绵包裹脐带,这种裹脐布保证了脐带的干燥与卫生。可以说,服饰的柔软性能与保温性能对于新生婴儿护养起到了重要的作用。他们通过加热剪刀,高温消毒,剪去脐带的方法⑯,代替了前代借助衣物隔断,依靠牙齿咬断脐带的方式,使得小儿断脐更加安全卫生。小儿断脐后,需进行一系列的保暖措施,来维系小儿的体温,因而医生们明确提出“襁褓”的使用方法。乳母必须时刻保持襁褓的干燥,防止小儿尿于襁褓内,“凡断脐后,便久著热艾厚裹”⑰。宋代的医生不仅关注襁褓作为小儿披体的实用之物,更注重它内在的护养作用,以保证刚出生的婴幼儿能安全渡过危险期。他们认识到保温之于小儿生命安全的重要性,故而用更为科学的方式来处理小儿初生遇到的各种问题。

2、冷暖论

除“襁褓论”外,“冷暖论”也是护养新生儿的关键理论。《太平圣惠方》中说:

又当薄衣之法,当从秋习之,不可以春夏卒减其衣,即中寒。从秋习之,以渐稍寒,如此即必耐寒。冬月但当著两薄襦,一复裳,常令不忍其寒,适当佳尔,爱而暖之,适所以害之也。当须消息,无令汗出,即致虚损受风寒,昼夜寤寐皆当慎之。⑱

这提醒宋代家庭的父母,不应过分爱护孩子。遭遇季节的冷暖变化,不可骤减小儿的衣服,应当循序渐进。冬天过于寒冷时,给小儿穿着两薄襦,一夹裳即可,适当为宜。如果因为爱而多加衣物,小儿反受其害。苏汉臣《冬景婴戏图》中可见小儿薄襦、复裳的穿着(图5)。此外,小儿的头部与颈项部应重点看护,正如《太平圣惠方》中载:

不得以绵衣盖于头面。冬天可以袷衣盖头,夏月宜用单衣,皆不得著面。及乳母口鼻吹著儿囟。凡绵衣不得太厚,及用新绵。令儿壮热,或即发痫,特宜慎之也。⑲

需“多著项衣,取燥菊花为枕,枕之”⑳。这也缘于小儿颈部第七棘突下方为“大椎穴”,全身阳经汇集于此,而后脑部有“风池”“风府”两穴,如果不加以保护,很容易感染风寒,因此帽、项衣对于小儿头部与颈部的保暖与看护作用显得尤为重要。台北故宫博物院所藏的一幅传为苏汉臣的绘画作品《长春百子图》(图6),描绘了儿童蹴鞠的场景。图中一穿着蓝衫的儿童,头上戴的正是专门用来保护儿童头部和颈项部穴位的帽子。而这种童帽的设计之所以会露出小儿的头顶,也是缘于头部为六条阳经聚集之处(图7),阳气较为旺盛,所以不应完全封闭。

3、旧衣论

宋代的幼医叮嘱父母,用他们自己旧有的衣裳包裹小儿。若生的是男孩,则用父亲的旧衣裹之;若生的女孩,则用母亲的旧衣裹之,切勿使用新绫绢衣或新帛。对于此旧衣之论,《圣济经》中做出了合理的解释:“旧衣故絮,取柔也,亦资父母之余气也”㉑。由于小儿皮肤细嫩,父母的旧衣裳柔软舒适,可以更好地保护小儿的肌肤不受损伤。最重要的是,这些旧衣裳也能够承接父母的“气”,男孩子承接的是父亲的“气”,而女孩需接受母亲身上的“气”。上文所提及的小儿穿着的襁褓,当然也需要遵从这种旧衣原则。襁褓服要使用旧帛,内里绵絮要用故絮,《圣济经》说:“论襁褓者,衣欲旧帛,绵欲故絮,非惟恶于新燠也,亦资父母之余气以致养焉。”㉒

儿童从一出生开始,便拥有了自己年龄阶层的服装和发饰,这些特有的服饰在小儿生命阶段的初期起到了重要的保护作用,是小儿健康成长的关键。宋代医生们专门为新生儿编写了一套穿衣法则,阐明了服饰之于新生儿身体的重要性。这些理论对宋以后,尤其是明清的儿科保健知识及技术起到了重要的作用。

三、宋代儿童的疾病防治与服饰

本节笔者将从疾病与服饰的关系,探讨儿童服饰背后的医用价值。分别围绕儿童的背裆、袴、青衣及囊等典型性服饰,分析这些服饰对于儿童不同身体部位起到的保护作用。针对儿童可能会产生的疾病,儿童服饰可以起到有效预防与治疗的作用。

1、背裆、背心、背褡

对于儿童来说,成长初期的护养是他们能顺利渡过危险期,安全长成的重要前提。随着他们年龄的增长,虽然身体逐渐发育,但生命安全仍会受到威胁。因为他们没有成人的抵抗能力强,因此,更容易遭受各种疾病的侵扰。儿童脾胃虚弱,脉象虚实不稳,医生们在用药上也无法和成人一样对症下药,一旦药剂不慎便会适得其反,所以,儿童一直是医生们最为头疼的治疗对象。南宋医家陈文中在《陈氏小儿病源方论》中引孙真人云:“能医十男子,莫治一妇人,能治十妇人,莫疗一小儿。医有十三科,最莫难于小儿也。”㉓以此来表达医治小儿之困难。

基于此实际情况,宋代医家主张以调护的方式医治儿童,尤其是宋人南迁以后,滋养温补成为治疗儿童疾病的主要方式。例如,陈文中在他的医学著作中提出“养子十法”,他认为儿童的护理首先要保证背暖,二要肚暖,三要足暖,四要头凉,五要心胸凉,六者勿令忽见非常之物,七者脾胃要温,八者儿啼未定勿便饮乳,九者勿服轻朱,十者宜少洗浴。㉔背部,是宋代幼医们首要关注的身体部位。中医认为背部是诸阳经所行之处,风寒之气容易从背部的肺俞穴进入人体,引发咳嗽、呕吐等病症,所以保护儿童的背部显得尤为重要。宋代的一些儿科书籍,针对儿童背部的保暖,提出了明确的服饰要求。“背裆”“背心”“背褡”成为保护儿童背部的一类重要服饰。《幼幼新书》中引北宋儿科医家张涣的医学观点:

五脏之中,肺脏最为嫩弱,若有疾亦难调治。盖小儿气血未实,若解脱不畏,风寒伤于皮毛,随气入于肺经,则令咳嗽。凡小儿常令背暖,夏月背裆之类,亦须畏慎。盖肺俞在于背上,若久嗽不止,至伤真气,亦生惊风。如婴儿百晬内咳嗽,十中一二得差,亦非小疾。若膈上痰涎,尤宜随证疗之。㉕

南宋《小儿卫生总微论方》谈及儿童咳嗽时说:

图5: 《冬景婴戏图》,苏汉臣,纵196.2厘米,横107.1厘米,绢本,1130~1160年,台北故宫博物院藏

图6:《长春百子图》(局部), 苏汉臣,纵30.6厘米,横521.9厘米,宋代,台北故宫博物院藏

治嗽大法,盛则下之,久则补之,风则散之。更量大小虚实,以意施治。是以慎护小儿,须常着夹背心。虽夏月热时,于单背心上当背更添衬一重,盖肺俞在背上,恐风寒伤而为嗽。嗽久不止,亦令生惊。若百晬内儿病嗽者,十中一二得全,亦非小疾也。㉖

图7:《类经图翼》示意图,头为诸阳之会,手、足三阳经交会于大椎

图8:“采桑”图,魏晋时期,嘉峪关魏晋6号墓前室东壁

图9: 《荷亭婴戏图》 (局部),佚名,纵23.9厘米,横26.1厘米, 绢本,宋代,波士顿艺术博物馆藏

而书中“慎护论”篇中又言:

凡儿于冬月,须著帽项之衣,夏月须著背褡,及于当脊,更衬缀一重,以防风寒所感,谓诸脏之俞,皆在于背故也。又常令乳母每日三时,摸儿项后筋两辕之间,名曰“风池”。若热即须熨之,令微汗则愈,谚云:“戒养小儿,慎护风池者是也。”㉗

儿童易患咳嗽,是因为儿童气血未实,风寒侵入身体的肺经,另其受寒所致的。故宋代医家们纷纷指出儿童需穿着背裆、背心、背褡一类的服饰,即使是炎热的夏日,也要在位于衣服背部夹脊处缝缀一条布,以增加保暖效果。

《一切经音义》引《古今正字》云:“裆即背裆也。一当背,一当胸。从衣当声也。”㉘《集韵》又云:“裆,裲裆,衣名。”㉙《释名》释“裲裆”为:“其一当胸,其一当背也,因以名之也”㉚。由此可知,宋代儿童穿着的“背裆”就是古时“裲裆”。甘肃嘉峪关魏晋壁画墓“采桑”图中描绘了一位女童双手正在采摘桑叶(图8),这位女童身上穿着的正是早期的裲裆。图中可见,早期的裲裆形似一种贯头衣,由两片布组成,一片挡住胸部,另一片挡住背部,衣服两侧并未缝死,以露出儿童的两臂。到了宋代,背裆延续了早期裲裆的形制,但也发生了一些改变。《荷亭婴戏图》(图9)中描绘了一位母亲正在照拂刚出生的婴儿,婴儿穿着的红色衣服就是儿童的背裆。宋代的“背裆”无缝缀的高领,衣身及至儿童腰部,前胸衣襟分开,并不似早期裲裆前襟处为完整的一块布。儿童可露出两臂,衣服两侧并不缝合,仅施加一横襕连缀前襟和后裾。宋代“背裆”的设计,更合乎儿童的实际需要,同时也对儿童的背部起到很好的保护作用。而《小儿卫生总微论方》 中所说的“背心”“背褡”与“背裆”应属于同一类的服饰。《水浒传》中载:“那人出来头上一顶破头巾,身穿一领布背心,露着两臂,下面围一条布手巾。”㉛清代王先谦在《释名》疏证补释说:“唐宋时之半背,今俗谓之背心,当背当心,亦两当之义也。”㉜说明背心也是无袖,当背当心,继承了古时“裲裆”的服装形制,多贴身穿着。而 “背褡”,又可写作 “背搭”“搭背”,最早见于《小儿卫生总微论方》这一文献中。 清代《老老恒言》中有一条关于 “背搭”的记载:

肺俞穴在背,《内经》曰:‘肺朝百脉,输精于皮毛,不可失寒暖之节。’今俗有所谓背搭,护其背也,即古之半臂,为妇人服,江淮间谓之绰子。老年人可为乍寒乍暖之需。其式同而制小异,短及腰,前后俱整幅,以前整幅作襟,仍扣右肩下,衬襟须窄,仅使肋下可缀扣,则平匀不堆垛,乃适寒暖之宜。㉝

由此可知,“背褡”与“背裆”“背心”类的服饰都能起到保护儿童背部,预防儿童感冒的重要作用。

2、袴

除了背部,儿童的下体也是十分重要的身体部位。衩袴,俗名套袴,即今日的“开裆裤”,是儿童特有的一种遮蔽下体的服装。乔松年《萝藦亭札记》载:

今人所谓之衩袴,分着于两股,而不合裆,俗名之曰套袴者。童子不须待以成人之礼,不必着裳,不必着深衣,亦不必缠邪幅,而又不可以倮,故令着袴,此即两股各别之衩袴。襦者,短衫也,即今之汗衫。童子上身着短衫,下身着两股各别之袴,盖省约之意。今童子之袴,有制作开裆者,亦其遗意。㉞

这种服装可从宋代绘画图像中见其早期形制。故宫博物院藏有一幅宋代佚名的绘画作品《秋亭婴戏图》(图10),其中小儿穿着的正是宋代儿童的开裆裤。这种开裆裤的设计,主要是为了配合儿童护养身体、防治疾病。元代医家朱丹溪在其著作《格致余论》“慈幼论”中阐述道:

人生十六岁以前,血气俱盛,如日方升,如月将圆。惟阴长不足,肠胃尚脆而窄,养之之道不可不谨。童子不衣裘帛,前哲格言,具在人耳。裳,下体之服。帛,温软甚于布也。盖下体主阴,得寒凉则阴易长,得温暖则阴暗消。是以下体不与帛绢夹厚温暖之服,恐妨阴气,实为确论。㉟

儿童在十六岁前,阳气过盛、阴气不足,下体不应使用过于温暖厚实的衣服,而应该用柔软舒适的布帛,穿着敞露的裤子,来保护阴气,所以儿童的开裆裤中间需开裆,不能缝合。朱丹溪的儿童养阴理论一直持续到明代,逐渐发展出一套养阴学说,明代儿科医家万密在其《育婴家秘》中说道:“小儿纯阳之气,嫌于无阴,故下体要露,使近地气,以养其阴也。”㊱

3、青衣

丁奚,又称“鼓槌”“鹤膝候”,是儿童常见的病症。《巢氏病源》认为这种病症,是由于儿童哺食过度,脾胃羸弱导致不能消化而引起的疾病。小儿患此病后,会出现腹大消瘦等症状。宋代幼医采用不同的药方对儿童进行治疗,但不管是何种药方,他们均会使用一种名为“青衣”的服饰来配合治病。《太平圣惠方》中记载了治疗小儿丁奚腹大干瘦的方子:“以生熟水浴儿,拭干,以青衣覆之。令睡良久,有虫出即效。”㊲《幼幼新书》中援引诸家药方,他们认为用生熟水洗浴儿童后,需将青衣覆着在儿童身上。待出汗后,儿童体内的疳虫也会随着汗液排出,从而减轻病症。

青衣,原是作为天子及皇后、嫔妃的春服。自唐代后,多指代地位低下的侍童及婢女。此外,在唐宋一些神异小说笔记中经常出现穿着青衣的童子,他们始终与虫魔鬼怪相联系,这似乎也暗含了青衣具有除邪的象征寓意。而丁奚就是由于体内寄生虫引起的一种消化不良的慢性病,所以青衣这种服饰可以从心理上而非从病理上缓解小儿的症状。也因此,宋代幼医们认为,青衣具有良好的除虫功效。

4、药囊

台北故宫博物院藏有一件传为宋代画家苏汉臣的《秋庭戏婴图》(图11),图中绘有三位儿童,其中两位儿童正玩着斗蛐蛐的游戏,另一位则倚在蓝色衣服儿童的背后,一旁观看。画面主体是位身着一袭红衣的儿童,其红衣上绘有描金纹样。从他的服饰来判断,应是富家子弟。最引人注目的是这位红衣男孩背后系扎着的一个球形的配饰,笔者猜想这种球形的配饰很可能属于一种“囊”,佩戴在儿童的背上。这种囊与早期官员佩戴的鞶囊并不相同,它不是标志官员身份等级的服饰,更像是有着某种特殊用途的饰品。从这幅图像中无法得知囊内盛装了何物,但是一些诗词中似乎透露出它是一种“药囊”。释惠洪《次韵垂金馆》诗中道:

风檐负日背胡床,千颗初惊昨夜霜。噀雾香争和露擘,过墙枝作照林光。佳名曾用题书尾,小字仍呼背药囊。先与儿曹为美兆,读书窗映笏头黄。㊳

此外,透过一些儿科医书,也可知儿童在遭遇某种疾病后,会将药囊佩戴于他们身体的各个部位。例如《幼幼新书》中记载治疗小儿喜啼时:“取犬颈下毛,以绛囊盛,系儿两手立效”㊴。而治鬼忤之症,需将特定药材制成如弹丸大小,“绛囊盛之。系臂,男左女右,小儿系头”㊵。小儿冬月落水,则“以大器中熬灰使暖,盛以囊,薄其心上,冷即易,心暖气通,目得转,口乃开,可温尿粥,稍稍吞之即活。”㊶这些药囊盛装着各种药材,戴于儿童身体的头、手、足、心等各个部位,具有治疗儿童病症的功效。还有一些绢袋、葛布袋、绵帛等佩饰同样具有此功用。由此可知,“囊”不仅作为佩戴在人身上的一种特定物品,而且也可作为盛装各种药材的饰品,戴于小儿身体的各个部位,以保证他们的生命健康。

儿童在成长发育期,由于机体抵抗能力差,会遭遇各种疾病侵扰。他们生理、病理的状态多变,导致医治的难度远高于成人,因而,护理调养成为了治疗儿童疾病的主流方式。服饰在此便起到了照护儿童生命健康的作用。宋代医生们根据儿童可能会遭受的病症,提出了合理的穿衣搭配原则。不同的儿童服饰,可以应对儿童不同身体部位的需要,有效帮助儿童抵御疾病,所以宋代儿童服饰的设计也依据医学原理发生着张弛嬗变,使之朝向更加实用化的方向发展。

图10:《秋亭婴戏图》(局部),佚名,纵23.7厘米,横24.2厘米,绢本,宋代,故宫博物院藏

图11:《秋庭戏婴图》,苏汉臣,纵60.3厘米,横74.4厘米,绢本,宋代,台北故宫博物院藏

结语

综上所述,宋以前,没有任何一个朝代像宋代一样珍视儿童的生命健康。医疗技术的改进和医学知识体系的完善,均促进了宋代儿科医学朝向体制化、专业化、职业化方向发展。宋人关注儿童日常生活中的衣食住行,试图通过一套较为健全的育儿理论,保证儿童健康茁壮的成长。儿童服饰成为保护儿童生命健康最重要的物质形式。宋代医生们注意到儿童服饰背后的医学意义,他们关注儿童穿着的服装,认为正确使用襁褓能够帮助新生儿渡过危险期,合理搭配适量的衣装能够应对季节的冷暖更替,旧有的且柔软舒适的面料能够保护新生儿的身体。而针对儿童可能遭受的疾病,医生们提出服饰对于儿童疾病防治的重要性,例如背裆类的服饰可加强儿童背部的保暖,开裆裤起到“保阴”的作用,青衣可以排出儿童身体内的毒虫,儿童身上佩戴的囊等一类饰品似乎都具有特殊的医学用途。上述种种讨论,均反映出服饰之于儿童生养、护理及身体的重要性。

注释:

① 宋代医书《慧眼观政》说:“凡生下一七至襁褓内及一岁,皆谓之牙儿。二岁曰婴儿。三岁曰奶童。四岁曰奶腥。五岁曰孩儿。六岁曰小儿。自一岁至十五岁,皆以小方脉治。”可知,宋人对“儿童”生理年龄的界定是十五岁以下。故而,本文研究对象是古代不同年龄阶段的未成年人,它包括现代医学意义上的婴幼儿及一部分年龄段的青少年。

② 王曾瑜:《宋代人口浅谈》,《天津社会科学》,1984年第6期,第51页。

③ 上海师范大学古籍整理研究所编:《东京梦华录》,《全宋笔记》第五编,郑州:大象出版社,2012年,第129页。

④ 熊秉真:《幼医与幼蒙:近世中国社会的绵延之道》,台北:联经出版事业股份有限公司,2018年,第21页。

⑤ 本文用“幼医”一词指代宋代专门治疗儿童的医生。

⑥ 上海师范大学古籍整理研究所编:《梦梁录》,《全宋笔记》第八编,郑州:大象出版社,2017年,第301页。

⑦ [宋]张元干:《芦川归来集》卷七,清文渊阁四库全书本,集部,别集类。

⑧ [战国]吕不韦撰,[汉]高诱注:《吕氏春秋》,上海:上海古籍出版社,1989年,第51页。

⑨ 徐时仪校注:《一切经音义三种校本合刊》,上海:上海古籍出版社,2008年,第124页。

⑩ [汉]班固撰,[清]王先谦补注,上海师范大学古籍研究所整理:《汉书补注》,上海:上海古籍出版社,2012年,第334页。

⑪ 同⑩,第334页。

⑫ 上海师范大学古籍整理研究所编:《北梦琐言》,《全宋笔记》第一编,郑州:大象出版社,2003年,第101页。

⑬ [宋]赵佶撰,[宋]吴瞭注,刘淑清点校:《圣济经》,北京:人民卫生出版社,1990年,第52页。

⑭《太平圣惠方》“乳母忌慎法”条记载:“又不得油腻手䙀裹及抱儿。又不得以火炙襁褓,热时便与儿着,令孩子染热病,始终须慎,大底冬中切宜戒之。若天大寒,以火炙衣被,且抛向地上良久,熟按之冷暖得所,即与孩子䙀之无妨。如乳母有夫,不能谨卓者,切须防备。偿新有过犯,气息未定,便即乳儿者,必能杀儿。未满月内,所驱使人,亦不得令有所犯到于儿前,恶气触儿,儿若得疾,必难救疗也。”可见[宋]王怀隐等编:《太平圣惠方》,北京:人民卫生出版社,1958年,第2581页。

⑮ [宋]刘昉撰,幼幼新书点校组点校:《幼幼新书》,北京:人民卫生出版社,1987年,第102页。

⑯《秘要指迷》中论曰:“婴儿初生剪去脐带,切令剪刀暖,不可伤冷及外风所侵。”可见注释⑮,第101页。

⑰ 同⑭,第2588页。

⑱ 同⑭,第2576页。

⑲ 同⑭,第2577页。

⑳ 同⑭,第2576页。

㉑ 同⑬,第53页。

㉒ 同⑬,第53页。

㉓ [宋]陈文中:《陈氏小儿病源方论》,《宛委别藏》,江苏:江苏古籍出版社,1988年,第7页。

㉔ 同㉓,第7-12页。

㉕ 同⑮,第610页。

㉖ [宋]佚名:《小儿卫生总微论方》,《中国医学大成》第三二册,上海:上海科学技术出版社,1990年,第22页。

㉗ 同㉖,第12页。

㉘ 同⑨,第1152页。

㉙ [宋]丁度等编:《集韵》卷三,上海:上海古籍出版社,1985年,第219页。

㉚ [汉]刘熙:《释名》卷五,北京:中华书局,1985年,第79页。

㉛ [元]施耐庵:《水浒传》第三十六回,梁山梁吴用举戴宗,明容与堂刻本。

㉜ [东汉]刘熙撰,[清]毕沅疏证,王先谦补,祝敏徹、孙玉文点校:《释名疏证补》,北京:中华书局,2008年,第172页。

㉝ [清]曹庭栋:《老老恒言》,上海:上海古籍出版社,1990年,第64-65页。

㉞ [清]乔松年:《萝藦亭札记》,清同治十二年刻本。

㉟ [元]朱震亨撰,毛俊同点注:《格致余论》,江苏:江苏科学技术出版社,1985年,第11-12页。

㊱ [明]万密撰,姚昌绶校注:《育婴家秘》,《万密斋医学全书》,北京:中国中医药出版社,1999年,第469页。

㊲ 同⑭,第2823页。

㊳ [宋]释惠洪:《石门文字禅》第十二卷,四部丛刊,集部。

㊴ 同⑮,第182页。

㊵ 同⑮,第1290页。

㊶ 同⑮,第1560页。