贸易、跨文化交流与趣味再造:宫内厅藏《万国绘图屏风》男女对偶图像研究

李晓璐

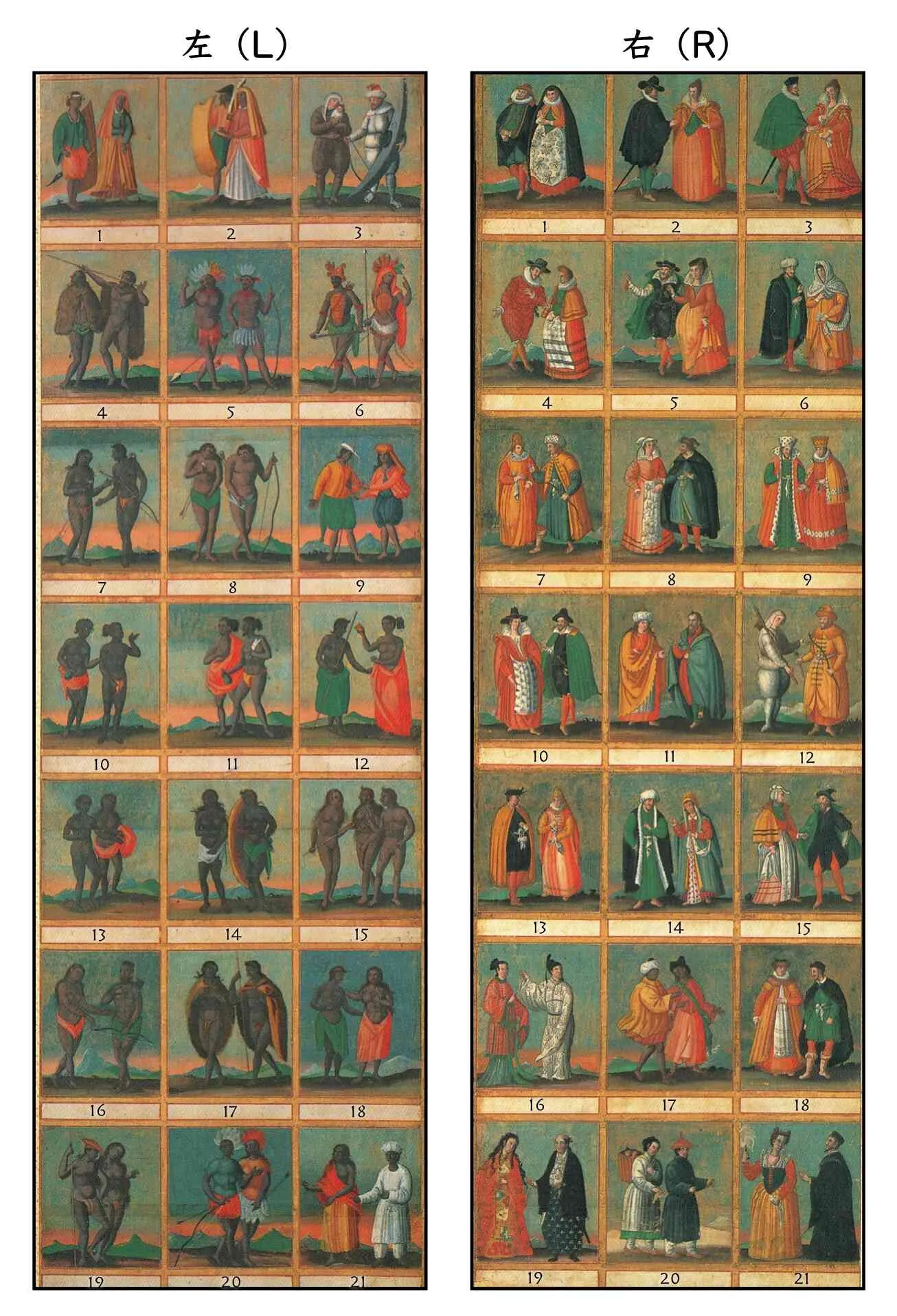

现藏于宫内厅三之丸尚藏馆的《万国绘图屏风》(图1),是日本南蛮美术的代表作品之一①。为八曲一双,纸本彩绘,金地着色,各支均为178.6×486.3厘米。屏风采用了西洋绘画技法,左支上部为八幅《王侯图》,下部为28幅《都市图》及一幅葡萄牙地图;右支中间六扇屏风为世界地图,左右两侧的两扇屏风以格状排列的方式,描绘了42组不同国家和民族的人物图像,除一组三人组合外,其余均为男女对偶形式,然并未标明各组人物所指为何。

这件备受日本及欧洲学者关注的地图屏风来源,已被追溯至卡里乌斯(Peter Kaerius,1571~1646年)1609年版壁挂世界地图②。虽此版地图现已不存,但根据其直接借鉴源头——布劳( Willem Jansz Blaeu,1571~1638 年 )1606/1607年版大型壁挂世界地图及卡里乌斯1619年版世界地图③,基本可窥其全貌,学者也由此对其进行了复原(图2)。其中周边人物图像则直接借鉴自布劳1606/1607年版世界地图④,两本地图均为30组,而宫内厅本中的人物图像则多达42组,因此其余图像的来源及所指仍是未解之谜。

遗憾的是,目前对其的研究主要集中在地图部分,人物图像基本还仅仅停留在简单介绍阶段,将其笼统地归结到卡里乌斯1609年版世界地图,甚至是广泛的荷兰制图界。早在1989年,学者Y.Shimizu在此之外提到了布劳1619年及其子J.布劳1645年版地图⑤,但宫内厅本的创作时间,基本被认定为1610年至1614年之间⑥,从时间上来看这些稍晚时期的地图应该来不及对其产生影响⑦;1997年,三好唯义先生则提到,宫内厅本“采用荷兰制作原本25组人物 ……另外17组则来自其他的资料,P.卡里乌斯1609年版世界地图是必要的条件,但是还不够”⑧并绘制表格,将宫内厅本与香雪本、神户本及卡里乌斯1609年版世界地图中的人物进行了图像匹配(表1),但表格中仍有诸多空白;此种情况同样出现在海野一隆先生的著述《东西地图文化交流史研究》(2003年)中⑨;甚至到了2016年,在讨论宫内厅本的专文中,人物图像部分则直接被忽略。

图1:《万国绘图屏风》(右支),17世纪初期,宫内厅三之丸尚藏馆藏

表1:宫内厅本《万国绘图屏风》中民族人物图像所指(此表整理自三好唯义《P.卡里乌斯1609年版世界地图研究》, 《神户市立博物馆研究纪要》第13号,1997年3月,第42页,模式图3)

有鉴于此,本文将首先对宫内厅本未知图像的来源及所指进行追溯,并通过被题为中国、日本和朝鲜的三组图像,分析最初接触到西方图像的日本绘制者在对图像进行借鉴和更新时的趣味再造过程。进而从贸易、跨文化交流两个层面对图像的获得以及功能进行深入解读。

一、未知图像来源与所指考

人物图像作为宫内厅本中常被忽略的一部分,目前对其言及较多的为三好唯义之文,然仍有几组图像⑩存在疑问和争议。简言之,42组人物图像中有14组图像所指未知,18组图像来源未知(表2)。那么在浩如烟海的荷兰,抑或是欧洲制图界,是否可以找到答案呢?

图2:P.卡里乌斯,《1609年版壁挂世界地图》(复原版),图片采自三好唯義《オランタ製壁掛け世界地図と世界屏風》第148页

图3: J.布劳,《1645/1646年版世界地图》之开罗人,鹿特丹海事博物馆藏

图4: Claes Jansz Visscher,《1614 年版世界地图》局部,巴尔斯州立图书馆藏

1、卡里乌斯1609年版世界地图的借用和再创造

表2:宫内厅本男女对偶图像

学界已证实,卡里乌斯1609年版世界地图是宫内厅的主要来源。但如前所述,此图现已不存,更为遗憾的是,其图像的直接来源布劳地图原本也已毁于二战,仅有一张照片(9×13厘米)存世,且尺寸较小、模糊不清⑪。这也成为了人物图像部分研究的最大障碍。

回到16、17世纪的欧洲制图界,以洪迪乌斯和布劳家族为主的众多地图出版者间,地图装饰图像的相互借鉴之例比比皆是。因此当笔者对同一时期的相关图像进行排查整理之后发现,目前未知的部分图像依旧直接源自卡里乌斯1609年版地图。然宫内厅本绘制者并非对欧洲图像进行了简单地复制,而是在自我思考基础上的再创造,主要分为以下几种情况:

图5: J.布劳,《1645/1646年版世界地图》之卡普里岛和圣劳伦特岛人,鹿特丹海事博物馆藏

图6: J.布劳,《1645/1646年版世界地图》之好望角和刚果人,鹿特丹海事博物馆藏

图7 : J.布劳,《1645/1646年版世界地图》之麦哲伦海峡人,鹿特丹海事博物馆藏

(1)图像基本相同,仅细部稍作调整;

地图的模糊不清,也使前人的识别多有遗漏,如现未确定名称及来源的右六,在卡里乌斯1609年版地图中被冠以“HABITU CIVIUM CAYRO”(开罗市民外观,图3)之名,安排在下部的人物装饰带中。同样,宫内厅本右18亦与卡里乌斯地图中的“POLONI POLEN”(波兰)有几多相似。但相较于轮廓清晰可辨的开罗人,波兰人的识别则稍显困难,此时我们可从与其拥有同一来源的Claes Jansz Visscher 1614年版世界地图(图4)对人物服饰进行分析⑫。其中男性帽前有羽毛饰物,身披长斗篷且肩部似有披肩,腰部系腰带,身侧佩剑;女子戴毛皮滚边暖帽,戴拉夫领,披短披肩,外衣边缘饰毛皮滚边,两人位置及动态与卡里乌斯地图不同。而宫内厅本则基本保留卡里乌斯地图中的原貌,只男子身侧未配剑,且帽前羽饰变小。⑬

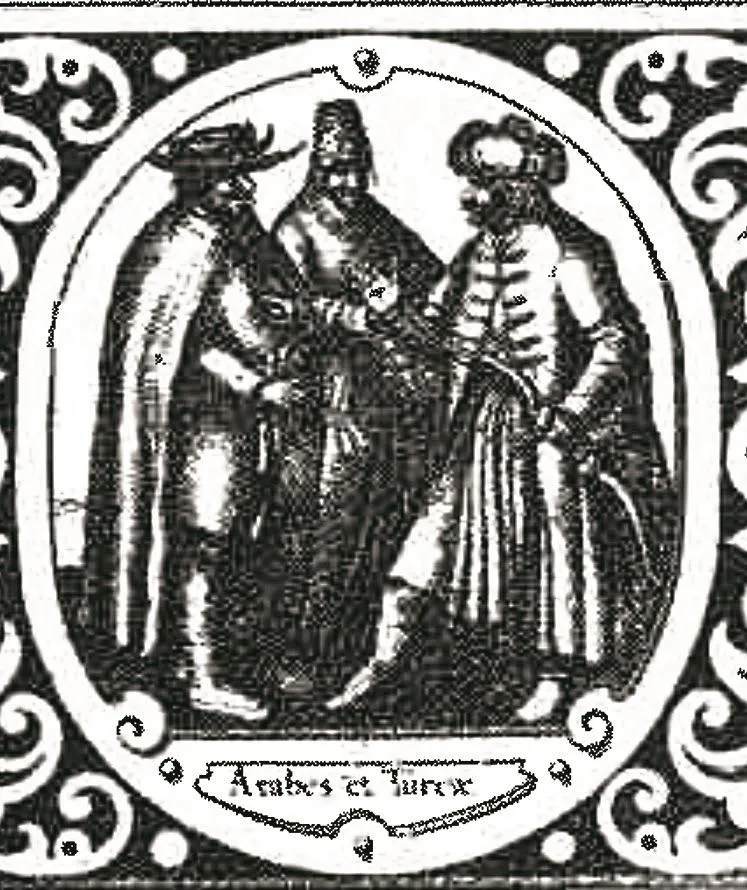

图8: W.布劳,《1605年版世界地图》之阿拉伯、土耳其人,1624版,法国国家图书馆藏

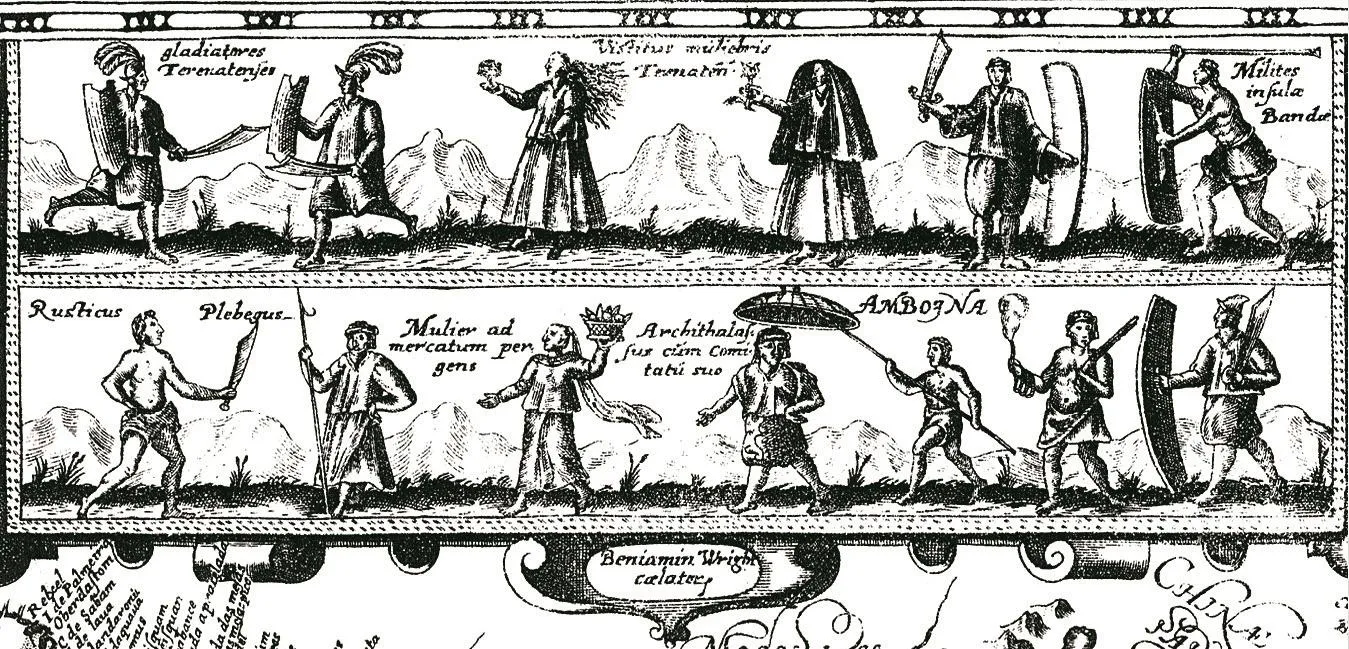

图9:科内利斯·利拉兹,《第二次东印度群岛航行(1598~1600)路线图》局部,1600年出版,鹿特丹海事博物馆藏

图10:P.卡里乌斯,《1609年版壁挂世界地图》局部

(2)四人组合分解为两组男女对偶图式;

宫内厅本左13,来自卡里乌斯地图中“卡普里岛和圣劳伦特岛人”(CAFRES ET INSULAE S. LAURENTII INCOLAE,图5)的左侧两人,被题为“卡普里岛”。而目前未知的左14两人,恰巧对应此组图像中的右侧两人。虽然左三女子大面积被遮挡,但是男子弯曲的左臂以及标志性的盾牌,甚至是腰部裹裙的下摆均毫无差别,所以二人应代表了圣劳伦特岛人。⑭

(3)三人组合增绘为两组男女对偶图式;

对三人组合进行增绘,组成两组男女对偶图式是宫内厅本绘制者的常用之法,又可细分为两种:第一种是绘制与其中一位男性服饰相同的女性人物,如左17为两个身穿斗篷的人物形象,这一服饰特点出现在了卡里乌斯地图下部“PROMONTORII BONAE SPEI ET CONGO POPULI(好望角和刚果人)”的三人组合中(图6),应是画家在右一男子基础上增绘一名女性的结果,三好唯义先生将其题为刚果。而左侧是仅腰裹长裙的半裸男女,动态与服饰则与未知图像左18相同,只是女子由原本的短发变成了长发,这种图像改造在之后的讨论中会时常发生,因此根据卡里乌斯地图可知其应代表了好望角。

无独有偶,宫内厅左四两人来自于卡里乌斯地图“麦哲伦海峡人”(MAGALLANICI FRETI ACOLAE) 三人组合的右侧两人,三好唯义将其定为“墨瓦蜡泥加”(マガラニカ)。从与其拥有相同“麦哲伦海峡人”图像的J.布劳1645/1646年版世界地图(图7)中可以发现,左侧头戴羽帽,身穿羽毛短裙的人物正是左20两人的图像来源,亦是画家根据男子形象,为其绘制相同服饰女性形象的结果。而在稍早时期的布劳1608年版美洲地图中,此三人组合变成了两组二人组合,身穿斗篷的两人身旁还绘制了两个儿童,题为“麦哲伦海峡人”(FRETI MAGALLANICI ACOLAE)。而另一组,一人身穿斗篷,一人戴羽帽、穿羽毛短裙,此组则被题为“靠近麦哲伦海峡的巴塔哥尼亚岛”(ICONES PATAGONVM,ad Fretum Magall),虽然着羽毛服饰的男子未穿上衣,然对人物进行细节改变是地图绘制者的常用之法,故属情理之中。结合两组图像可知,戴羽毛帽、身穿羽毛短裙的人物应代表了巴塔哥尼亚岛人。

第二种则为对女性人物的镜像重复绘制。如目前被题为“土耳其”的右七,此二人来自于卡里乌斯地图中“ARABES ET TURCA”(阿拉伯和土耳其人,图8)的三人组合,从其服饰和动态来看,应复制于右侧的一男一女。但值得注意的是剩余的左一男子,帽前装饰羽毛,身披斗篷的特点同样出现在宫内厅本右13中。此时如果仔细比对宫内厅本中右七、右13的女子,呈现出镜像关系的两者基本完全相同,应是画家把卡里乌斯地图中阿拉伯和土耳其三人组合,解析重组为了两组男女对偶图式。两位男性人物均由原来的髭须变为无须,而女子形象则直接复制粘贴,绘制了两次,仅裙装上部装饰稍作了修改,因此右13应代表了阿拉伯人。

此外,宫内厅本左二及目前未知的左一亦为此种借鉴方式,两组图像源自卡里乌斯地图中BANDAE ET MOLUCCARUM INCOLAE IAVAN(班达和摩鹿加群岛)的三人组合,目前三好将左二整体题为“班达和摩鹿加群岛”,那么此种命名又是否恰当呢?1600年,科内利斯·利拉兹(Cornelis Claesz,1551~1609年)出版了《第二次东印度群岛航行(1598~1600)路线图》,地图右上部的民族人物装饰带中描绘了来自印度尼西亚特尔纳特岛(Ternate)、班达(Banda)以及安汶(Amboyna)的居民。其中题为特尔纳特岛女子和班达岛军人的两位人物(图9上部左数第四、五位人物)从服饰特点来看,与宫内厅本中左一相同。值得注意的是宫内厅本左二中男子的帽子,与利拉兹地图中代表班达的男子相比,则更接近于代表安汶的男子(图9下部右一人物)。虽然这几个岛屿均归属于摩鹿加群岛,然从其图像源头所指来看,三人则分别代表了班达、安汶和特尔纳特人,宫内厅本绘制者则将特尔纳特女子进行重复绘制,并分别与班达和安汶男子组合。鉴于前文波斯与阿拉伯人之例,加之宫内厅本中多次出现为男性增加一位女性组合成男女对偶式的习惯,此二组题为班达与安汶或更为妥当,而其图像的直接来源应与前述两组图同,为卡里乌斯1609年版世界地图。

(4)在原有基础上增绘一人,组合为男女对偶形式;

卡里乌斯地图除了周边民族人物装饰带,地图内部也零星出现了一些人物图像,来源于此的图像就包括三好唯义先生所言“北极附近站立的人物”(宫内厅左6),遗憾的是三好并未点明其具体为何及其所指。那么他们又来自何方呢?

随着新大陆的发现,出现在游记中的土著形象被地图所借鉴,羽毛帽饰以及羽毛短裙也成为了美洲人的重要服饰特点。不难发现,地图内部左侧身着此类服饰的四人(图10),分别对应了宫内厅本左六、左五两组人物,且仅是细部调节基础上的直接借鉴。而在两组人物的最右侧,一个无颈人正一手持弓一手拿箭,巧合的是宫内厅本左八便为无颈人组合,且两者手持之物亦同。显然卡里乌斯地图中并没有与之匹配的女性无颈人,应是画家增绘的结果。根据卡里乌斯1609年版世界地图人物下部文字可知,五人从左至右分别代表弗罗里达土著(Florida Indigena)、图皮人Tarizichi、Quoniambeci⑮以及圭亚那人(Guiana provincia)。

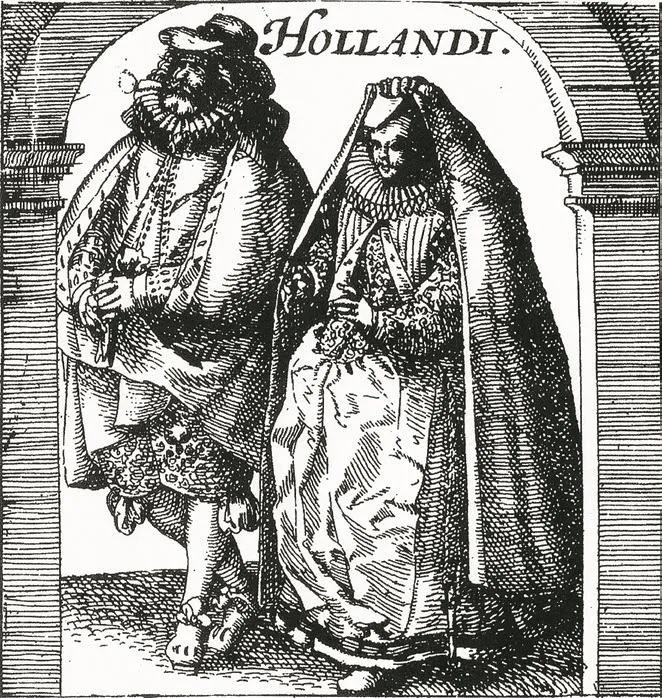

图11:P.卡里乌斯,《1607年版尼德兰十七省壁挂地图》之荷兰人, Niewodniczański藏

除以上四种情况外,将三人组合减绘为一组男女对偶组合也是其再创作方式之一,如已被三好先生所确定的格陵兰岛人、鞑靼人等。

2、其他地图与出版物

前辈学者已提出,卡里乌斯1609年版世界地图是宫内厅本的主要、但非唯一来源,那么在广泛的欧洲制图界,是否可以找到其它未知图像的具体来源呢?

图13:《潘塔隆与妓女》,图片采自 Diversaru~nationum habitus centum,1592年

图14:洪迪乌斯,《1608 年版世界地图》之西班牙人,澳大利亚国家图书馆藏

(1)卡里乌斯《1607年版尼德兰十七省壁挂地图》

16世纪末期,阿姆斯特丹成为了地图的制作中心,包括卡里乌斯1609年版世界地图在内的众多地图均制作于此。1609年,荷兰东印度公司的船只正式进入日本港口,日荷建立贸易关系。由此来看,用了两扇屏风描绘世界各地人物的宫内厅本应不会缺少“荷兰人”。从宫内厅本剩余未知图像来看,左一从服饰来看最似荷兰人,而在卡里乌斯1609年版世界地图中并未找到相似来源,此地图中仅有一组“比利时尼德兰”(BELGAE NEERLANDERS)与荷兰相近。代表生活在比利时佛兰德地区荷兰语社群的两人,同样出现在了卡里乌斯《1607年版尼德兰十七省壁挂地图》中,题为“佛兰德”(FLANDRI)。不仅如此,此地图中还出现了“荷兰人”(HOLLANDI,图11),这组图像则恰与宫内厅本右一同,应为宫内厅本的图像来源。值得注意的是,从宫内厅本舍弃卡里乌斯1609年版世界地图中的“比利时尼德兰”,而选择《尼德兰十七省壁挂地图》中的“荷兰人”这一举动来看,当时日本的绘制者应已掌握了区分荷兰、佛兰德以及广义尼德兰的能力。

(2)卡里乌斯1607版《日尔曼尼亚地图》

17世纪初期,洪迪乌斯、布劳、卡里乌斯均出版有《日尔曼尼亚地图》。宫内厅本右四已确定来自于卡里乌斯地图中的“日尔曼尼亚”(GERMANI DUYTSCHEN)。有趣的是,目前未知的右15,却与卡里乌斯1607年版《日尔曼尼亚地图》(图12)中的两人高度相似。此时可发现日耳曼尼亚在宫内厅本中出现了两次,同一个地区或国家的人物重复出现,同样可见于西方世界地图,如卡里乌斯1609年版世界地图,格陵兰岛人与佛罗里达人分别在地图内部和周边的民族装饰带中出现了两次,相较于宫内厅本日耳曼尼亚人拥有两个不同的图像来源,佛罗里达与格陵兰岛人应是对相同图像(动态存在差别)的重复绘制。

(3)服饰书图像的借鉴和使用

宫内厅本右21,描绘了一位头梳双角发髻,身穿低胸衣,颈部带有珍珠,且一手拿手帕,一手持羽毛扇的女子,正回首望向一位身穿黑色长袍,头戴帽子,面有胡须的男子。与众不同的是,两人脸上均带有面具。说起面具,不由使人想起威尼斯嘉年华,循着这一线索,果不其然在布劳1606年版意大利地图中发现了二人的踪影。代表威尼斯人的两人被分别安排在了地图的两侧,这也是人物图像作为地图周边装饰的早期特征。⑯

此时需要注意的是,布劳与卡里乌斯的世界地图并未采用这组图像,且布劳1606年版意大利地图中的二人也不曾佩戴面具。那么面具这一图像元素又是从何而来呢?根据笔者目前的研究,此图像源于意大利即兴喜剧中的潘塔隆(Pantalone)与妓女,他们一人代表典型的威尼斯商人,一人则代表了当时威尼斯的女性时尚。随着意大利即兴喜剧的流行,两人的形象也频繁地出现在当时所流行的服饰书中,如Diversarũ nationum habitus centum(1592年)中的《潘塔隆与妓女》(Magnifico e Cortigiana,图13)⑰,这一图像后来演变为了威尼斯人的象征,被布劳1606年版意大利地图所采用,并为卡里乌斯1607年版意大利地图所忠实延用,然两者均未绘制面具。甚至此组图像并未出现在布劳1606/1607年版及卡里乌斯1609年版世界地图中,却意外地在遥远的东方被宫内厅本的绘制者选中。因此,当时流行于西方世界的服饰书也应在这一时期被带到了日本。

(4)洪迪乌斯1608年版世界地图与《世界城镇图集》

宫内厅本右二,同样出现在了神户本与香雪本中,因此根据神户本中的《都市图·塞维利亚》及香雪本中的题铭可知为西班牙人。但奇怪的是这组图像却与卡里乌斯地图中的西班牙人不尽相同。前者男性均背对观者,身侧配剑,而后者男子虽服饰与其基本相同,然而正对观者并未佩剑。相较于男性,两者中的女性形象则相差无几,唯有发型及肩部稍有不同。

西班牙男性背对观者这一特点,却出现在了洪迪乌斯1608年版世界地图中(图14),但身侧并未配剑,那么这一图像元素又是从何而来呢?神户本中不仅描绘了西班牙人,下部还描绘了西班牙都市《塞维利亚》,此图则源自《世界城镇图集》(Civitates Orbis Terrarum)第五卷中的《塞维利亚》,而在《世界城镇图集》的第四卷中也出现了一幅塞维利亚城市图,右下角三个人物中的男子,便呈现出了侧身背对观者,并身佩长剑的特点,这或许就可以解释“佩剑”这个并未出现在洪迪乌斯1608年版地图中的图像元素,为何出现在了宫内厅本中。显然关于代表西班牙的一男一女在西方语境中存在相似却稍有不同的两种图式:其一,两人均为正面,如卡里乌斯1609年版世界地图等;其二,男性背对观者(有时身侧佩剑),如《世界城镇图集》及洪迪乌斯1608年版世界地图等。从整体来看,日本南蛮屏风中的西班牙人物,应源自洪迪乌斯1608年版世界地图中的西班牙人图像,并同时参考了《世界城镇图集》的一些图像元素。

(5)《谟区查抄本》(The Boxer codex)图像元素的影响

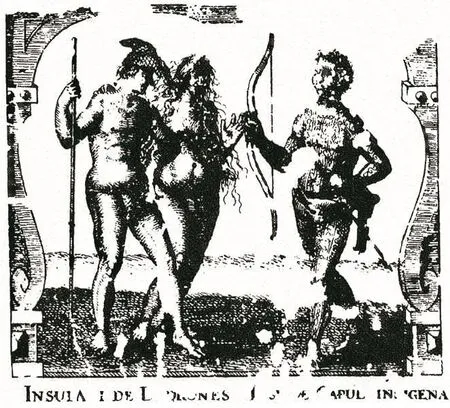

至此,还有宫内厅本左16组人物来源及所指尚存在疑问。但仔细观察图像后可发现,女子稍显僵硬的头部动作与目前被题为“拉德罗尼岛”的左19女性几乎一致。左19则来自卡里乌斯1609年版世界地图中“拉德罗尼岛和卡普尔岛土著”(INSULANI DE LADRONES INSULAE CAPUL INDIGENA)的左侧两人(图15)。而右一男子不管是服饰特点还是手中所持之物均与左16两人相同,如前文所述,应是三人组合增绘一位与男性服饰相同的女性,组合为两组男女对偶形式的结果,因此左16应代表卡普尔岛人。

然而图像中有一细节值得注意,左16组男性耳部佩戴了夸张的耳饰,且两人的颈部、手腕、脚踝以及男性的大腿明显绘制了什么,这一问题的答案在布劳1645/1646年版世界地图中得到了解答——纹身。但是追溯其在早期西方地图中的样子,如布劳1606/1607年版、卡里乌斯1609年版,甚至是布劳1608年(1624年)版亚洲地图,均未出现纹身以及耳饰这两个图像元素,那么它为什么会提前出现在了绘制于1610~1614年间的宫内厅本中呢?

卡普尔岛人隶属于菲律宾的米沙鄢群岛(Visayan),在稍早时期的菲律宾,也曾经出现了以男女对偶形式来表现不同民族和国家的先例——《谟区查抄本》。在这册1590年前绘制于马尼拉的抄本中,便以文字和图像的方式详细地描绘了米沙鄢群岛的人物以及习俗,其中有以下两条信息值得注意,

对于米沙鄢群岛的人来说,纹身是优雅之人的一种习俗。 ……男性遍体纹身,包括其胸部、胳膊、大腿,有些人甚至会纹在脸上。女性则只在其手部纹身 ……⑱

男女均会打很多耳洞,并且都会戴很多装饰物和黄金珠宝 ……⑲

显然,此时关于米沙鄢群岛人纹身以及带耳饰的习俗就已经被关注到,并用图像进行了描绘(图16)。而正如前文所述,西方地图中这两个图像元素的出现要晚到布劳1645/1646年版世界地图,因此从时间上来看,宫内厅本极有可能参考了《谟区查抄本》中的米沙鄢群岛人图像。

图15:J.布劳,《1645/1646年版世界地图》之拉德罗尼岛和卡普尔岛土著, 鹿特丹海事博物馆藏

图16: 《谟区查抄本》中的米沙鄢群岛人,1590 年,印第安纳大学莉莉图书馆藏

图17: J.布劳,《1645/1646年版世界地图》之中国和日本人,鹿特丹海事博物馆藏

图18:《南蛮风俗图屏风》局部,安土桃山时代,大阪城天守阁藏

图19:申润福,《蕙园风俗图帖》之“春色满园”,朝鲜王朝晚期,涧松美术馆藏

二、图像更新与趣味再造

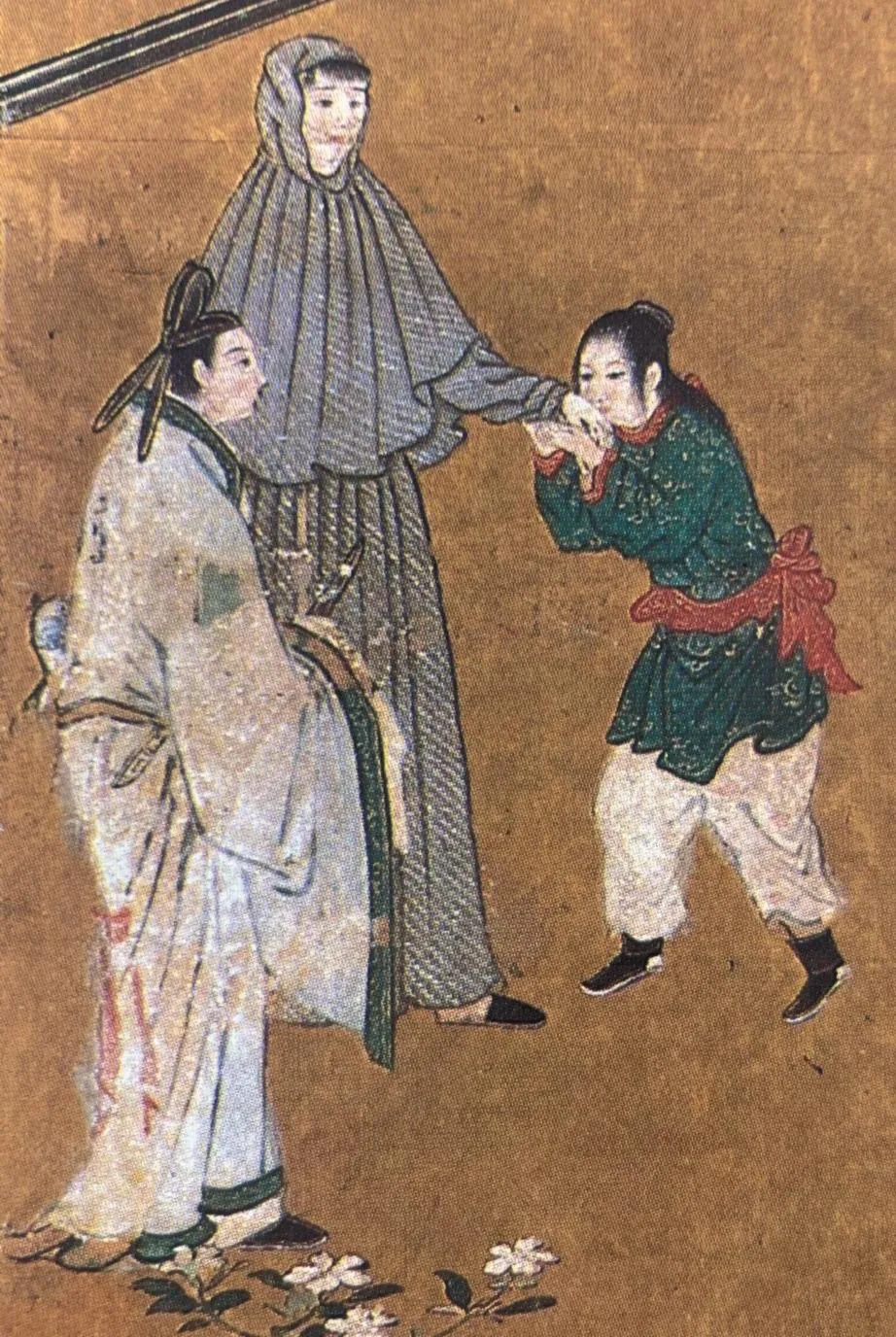

前文对宫内厅本一直悬而未决的图像归属问题进行了解答,如果说它们还仅仅是日本绘制者对欧洲图像的小改小动,为原有基础上的增绘、减绘或重组。那么目前被题为中国(右16)、日本(右19)和“朝鲜”(右20)的三组图像,则是绘制者对欧洲图像大刀阔斧地更新。卡里乌斯地图中的中国及日本人(CHINENSES ET IAPONENSES)已然被替换,而朝鲜人则是西方地图所缺失的图像,那么这三组图像又来自哪里?右20是否真的是朝鲜人?日本绘制者又是如何对西方图像进行替换更新的呢?

1、西方人眼中的中国人和日本人眼中的中国人

来自布劳地图的中国人图像(图17左侧二人),目前已有学者进行了深入研究,吴瑞林认为此图像来自于林斯豪腾的《航海记》,而林斯豪腾的图像之源则与当时的外销瓷有着密切关系。图像中转化自麻姑的女子,以及由于对中国图像的误读,将原本幞头左右展脚描绘成了一前一后的男子,也成为了17世纪欧洲地图中典型的中国人形象⑳。后期其呈现方式会有两人或三人等不同的组合,有时亦会与日本人一起出现。

相较于遥远的西方,与中国一衣带水的日本对中国人的认知以及图像表达,无疑要更加真实和贴切。宫内厅本右16中戴半软脚幞头、身穿团领长袍的男性,以及头梳发髻、上衣下裳的女性,初见之下似乎无可挑剔。这样的男女组合是中国古代绘画以及书籍插图中的常见形象,如明刊本《琵琶记》 《元曲选》等。而来自中国的绘画作品、画谱以及书籍中的插图,也通过遣唐使、留学僧、留学生、渡来人以及江户时期的长崎贸易,对当时的日本画家产生了重要的影响。

宫内厅本的男女形象,不仅是狩野派画家笔下的常客,亦得到了18世纪后半叶秋田兰派画家的喜爱。其中最引人注目的是小田野直武(1750~1780年)的《唐太宗 ·花鸟山水》以及司马江汉(1747~1818年)的《卓文君图》。此外,大阪城天守阁所藏之同一时期的《南蛮风俗图屏风》(图18)中亦出现了戴软脚幞头的男子形象。

但宫内厅本中的男性幞头有一处稍显出格,即原本应同样下垂的左侧一脚被描绘在了头顶。如果从软脚幞头的形制来看,左侧一脚应与男子头部右侧一致为下垂状。脚部上翘则为朝天幞头的特点,可见于李公麟的《明皇击球图卷》。一脚在右一脚朝上,似乎再一次让我们想起西方地图中那个戴错帽子的中国男子形象。显然当宫内厅本的绘制者,面对被西方加工过的戴暖帽、穿长靴、甚至是戴错帽子的中国人时,已根据日本画家的图像经验,为其换上了经典的中国服饰。而幞头生动的右侧一脚以及头顶不和谐的一脚,又暴露了绘制者怎样的思考呢?这一疑问在接下来的两组图像中依然存在。

2、朝鲜人抑或中国人?

朝鲜是西方地图中缺少的图像元素,但作为日本的近邻,其人物形象及服饰特点对于宫内厅本的绘制者来说应不陌生。然目前被题为朝鲜的右20,从其服饰特点来看似与朝鲜王朝不太相符,最明显之处莫过于与中国女子相似的发型。是时,称之为“加髢”(用假发及其它辅助物将发辫盘于头顶)的发型,流行于各个阶层的已婚女性,甚至是妓女,未婚女性多编发垂于脑后。其服饰则为赤古里(上衣)和高腰裙组合,由于儒家思想的影响,女性外出时则穿披头的长衣。显然此女子的服饰并非如此,而是与其身前的男性相似,仅颜色和装饰稍有不同。

朝鲜王朝的男性服饰,在受到大明衣冠影响的同时,也发展出了本民族的服饰特点,赤古里和被称之为巴基的裤子则适用于“所有阶层的男性”㉑,宽边黑笠亦是其主要冠饰之一。不管是朝鲜王朝的绘画(如申润福的《蕙园风俗图帖》,图19),抑或是日本画家笔下的朝鲜通信使(如狩野益信描绘的《朝鲜通信使欢待图》)均可见其身影。宫内厅本中男子所穿之长袍以及靴子,乍看之下似乎和狩野益信笔下的朝鲜人相差无几,细看则漏洞百出,最值得注意的是其头上显得格外眼熟的帽子——饰有绒毛边缘的尖帽。更有趣的是,女子身后还背有一个装有两个孩童的筐,这又从何而来呢?

这两个图像元素,不由使笔者想起了西方地图中的“中国人”。首先是男子所戴之帽就常被戴在中国人的头顶,如与卡里乌斯1609年版世界地图的中国女子(图17中间女子)。不仅如此,“筐”这一元素亦是中国女性的图像元素之一,如其最初来源——《航海记》中背花篮的女子,这一图像元素在后期出现了肩扛空花篮、肩扛木棍、花篮木棍均无等不同的类型。显然女子身后所背之筐应来源于此,只是由原来的挑在木棍之上,演变为背在两肩,筐内的孩童应是宫内厅本绘制者所添之物。

另外从服饰来看,初见之下稍具朝鲜特色的长袍,从其腰线高度来看,则更接近于西方地图中的样式,只缺少女性服饰的云肩部分。这种服饰在欧洲地图中不仅穿在中国人身上,也穿在与中国人一起出现的日本人,甚至是单独出现的日本人身上,已然成为了一种符号化的表达。除此之外,宫内厅本女子持手帕这一特点同样出现在了洪迪乌斯1608年版世界地图中,其身旁男子两手向前,似乎曾经持有物品的动态,在Claes Jansz Visscher 1614年版世界地图中也得到了完美地解答——中国男性曾以手拿木棍的形象出现。

结合以上分析笔者认为,右20两人应该来自于西方地图中的中国人,根据目前所知材料,还未出现与宫内厅本完全相符的图像,应是画家根据众多不同版本进行了再创造。显然他们并非真实的朝鲜人,也未必是当时日本人所认知的朝鲜人。即便是后期受这批南蛮地图屏风影响的众多刊本《万国人物图》以及《四十二国人物图说》中的朝鲜人也并非此番模样。

3、卷发的日本女人与南蛮趣味

日本人在西方地图中有两种不同的呈现方式,一种是与中国人的三人组合(图17右一),如卡里乌斯1609年版世界地图;除此之外,还有两个日本人一同出现的情况,如布劳1608年版亚洲地图。西方世界带来的铁炮以及日本传统特色的太刀、月代发型等元素均已具备,然其服饰依旧与中国人相差无几。

宫内厅本在描绘自我之时,则放弃了西方地图中模棱两可的图像。右19中同样留着月代发型的男性,身着羽织袴;西方地图中原本横挂在腰间的太刀,已经转变为江户时期所流行的打刀;女性身穿饰有花纹的小袖和打褂,有趣的是,披在女子肩上的长发为卷发,显然这并不符合日本发质黑直的特点。日本女性的垂发原貌,可见于同一时期的《唐船·南蛮船屏风》。而宫内厅本中的卷发则多用来描绘西洋女子,如京都大学综合博物馆藏《玛利亚十五玄义图》中的圣母形象。

日本的绘制者在表现各国人物外貌特点的绘画中,为日本女子绘制了属于西方特色的卷发,应与当时所流行的南蛮趣味有着密切联系。当欧洲人第一次踏足日本,日本人将这些由南部海岸登陆的“异人”称之为南蛮,其怪异且新奇的服饰以及妆发,在当时的日本社会掀起了一阵新的审美风潮。1594年的一封传教士信件中提到“关白殿(秀吉)非常喜欢葡萄牙风格的衣服。此后,他的臣下也经常穿着葡萄牙风格的服装。”㉒除了服饰,西方的卷发也同样得到了人们的喜爱和效仿,喜多川守贞的《守贞漫稿》中便记载了江户时期的烫发习俗㉓。而卷发的日本女性在当时的绘画作品中也时有出现,如《男女游乐图屏风》(图20)以及《元和大殉教图》等。

图20:《男女游乐图屏风》局部,江户时代前期,细见美术馆藏

结合画家为日本女子换上的西洋风卷发,此时我们或许就可以理解,为何右16中更加真实的中国人头顶,依旧保留了不和谐的展角;为何画家在绘制了日本人认知中的中国人后,又在右20重复绘制了西方地图中的中国人图像。显然,绘制者在自我图像认知的基础上,也最大程度地保留了西方图像的原貌,加之前文日尔曼尼亚人等均有重复绘制的前例,则很难让笔者相信,当时的绘制者会认为右20代表的是朝鲜人。

讨论至此,一直处在未完成状态的人物图像表格,终被完整解答,详见表3㉔。

宫内厅本的绘制者将代表新世界的美洲、东印度群岛、非洲等地的人物安排在左侧第一扇,而将代表旧世界的欧洲、中东及东亚等诸民族安排在右侧第一扇。它们保留了西方地图中,将人物放置于方形(有时亦有椭圆形)框架内、立于延绵山脉前景平地之上等特点。42组图像中仅左15巴西人为三人组合,其余均为男女对偶形式,而在卡里乌斯1609年版世界地图中,人物图像则显得更加多元。显然,宫内厅本,或者说南蛮地图屏风的绘制者则更倾向于使用男女对偶式,这又是为何呢?

1595年,洪迪乌斯在其欧洲地图中,首次使用男女对偶图像作为地图的边框装饰。而借鉴这一装饰特点的布劳则采用了更加多元的形式,如其1606~1607年版世界地图,甚至在17世纪初期所出版的四大洲图,均出现了三人、四人甚至是五人组合。但洪迪乌斯家族似乎更加钟情于男女对偶图式,如其1608年版世界地图,1619年版亚洲地图等则全部采用了男女对偶图像。

另一方面,屏风制作的时间或对其亦有一定的影响。宫内厅或者日本这批南蛮世界地图屏风的制作时间为1610~1614年间,这一时期西方地图中则更多采用了男女对偶式图像。如Claes Jansz Visscher1614年版世界地图中的20组,洪迪乌斯1619年版亚洲地图中的10组,甚至是布劳1617年版亚洲地图中的10组均采用了男女对偶图式。稍后时期,不管是西方地图抑或是日本屏风,这些带有民族志性质的人物图像则又呈现出了更加多元的形式,如布劳1645~1646年版世界地图以及正保本《万国人物图》等。

更有趣的是,宫内厅本人物下部安排了原本书写其所属的文字框,却保留空白,或缘于日文假名无法横写的局限性。画家对空白文字框,不和谐、甚至是错误小细节的保留,以及对男女对偶图式的迷恋,不仅透露出了南蛮趣味对日本画家的影响,也成为了初期洋风画时期民族人物图像所独有的特点。而画家对欧洲图像的借鉴使用及替换更新也向我们生动地展现了趣味的再造过程。

表3:宫内厅藏《万国绘图屏风》民族人物所指表

三、图像与贸易:男女对偶图像的获得

此时我们可发现,宫内厅本的42组图像,在卡里乌斯1609年版世界地图之外,还有众多的图像来源,那么这些被追溯到的图像材料,在当时是否都可以到达日本,又是如何到达日本的呢?这些问题的答案就需要我们回到当时的历史语境中去寻找。

1543年,大航海时代的弄潮儿葡萄牙人,在明人王直的带领下于种子岛登陆日本,日欧初遇。在欧洲商人踏上日本国土后不久,传教士的脚步便随之到来。1549年,葡萄牙耶稣会士圣方济各·沙勿略(San Francisco Xavier ,1506~1552年)也于鹿儿岛登陆日本。为了传教的顺利进行,1583年意大利画家乔瓦尼·尼科洛(Giovanni Nicolao,1560~1626年)被派往日本,先后在长崎、有马和安土等地的神学院向日本人教授西洋画及铜版画技法,其弟子们通常被称之为耶稣会画派(イエズス会画派),以宫内厅本为代表的南蛮系世界地图屏风,便是耶稣会画派的代表作品之一。

作为承载着西方世界最新地理学知识的地图以及地球仪等,也在日欧初遇之时,被商人及传教士带到了日本。如史料曾载“1580年,织田信长在地球仪前(也有世界地图的说法)听闻传教士讲述自西洋远航至日本的经历。”㉕这样的经历同样发生在丰臣秀吉以及德川家康身上㉖。英国船员威廉·亚当斯(William Adams,1564~1620年)亦曾“向家康展示了地图和地球仪”㉗1581年,织田信长还曾用一张世界地图询问范礼安(Alessandro Valignano,1539~1606年)从欧洲到达日本的路线㉘。除此之外,1583年,尼科洛在到达日本之前就绘制过一幅意大利地图。㉙而德川家康去世后,其遗物中亦发现有三幅西方地图㉚。

另一方面,1582年天正遣欧少年使节跟随范礼安前往欧洲谒见罗马教皇,当他们于1590年返回日本时,带回了如印刷机、油画、乐器、挂毯、插图书籍等各式西洋物件。而对日本南蛮世界地图屏风产生直接影响的 《世界城镇图集》( Civitates Orbis Terrarum)便是其于帕多瓦得到的礼物㉛。除此之外,奥特利乌斯 (Ortelius, Abraham, 1527~1598年)的《世界舞台》(Theatrum Orbis Terrarum)亦在其列。更值得一提的是,少年使节还给丰臣秀吉带回了一张世界地图㉜,

不管是由商人、传教士带到日本,抑或是遣欧少年使节从欧洲带回,贸易路线的开辟是这些西方地图以及书籍插图能够顺利到达日本的基本条件。而宫内厅本中卡普尔岛人图像,为何比西方地图更早出现纹身及耳饰等图像元素这一疑问,可从16世纪末期及17世纪初期,日本和菲律宾之间的密切往来得到解答。

首先从传教士角度来看,1577年,作为当时重要贸易中转站的菲律宾,已经拥有了耶稣会、多明我会以及方济各会的教区,众多的船只以及传教士经由那里来到日本,如从范礼安的信件中可知,1597年11月9日“有一艘来自日本的船抵达澳门,不久后就要离开澳门前往菲律宾”㉝除此之外,根据学者的研究,1599年夏天,至少有六艘船从马尼拉驶往日本;1602年,16名修士从马尼拉赶来㉞;到了1608年,教皇保罗五世最终颁布法令,可以通过果阿或菲律宾将各种教派派往日本。㉟

另一方面从日本角度来看,当时德川家康对建立与菲律宾的贸易关系有着强烈的需求。并曾于1598年12月找到马尼拉的方济各会士Fray Jerónimo,准许西班牙的船只进入他控制下的关东地区,并允许修道士留在那里,建立一座教堂,以建立与菲律宾和墨西哥的贸易合作㊱。而在 Fray Jerónimo的建议下,德川家康亦多次派使者前往菲律宾㊲。因此,在这样的大背景下,《谟区查抄本》中卡普尔岛人更加真实的图像元素,被传教士获得并传播到日本是不无可能的。

四、图像与跨文化交流:南蛮地图屏风角色考

研究表明现存有22件16世纪末17世纪初期的日本折叠屏风,描绘了西方世界地图。㊳而民族人物图像作为西方地图中的重要图像元素之一,在地图被介绍到日本之时,与《王侯图》与《都市图》等图像元素一起被日本所借用,并在其使用过程中显得愈发重要。那么这些被大量绘制且制作精美的屏风在当时又扮演着怎样的角色呢?此时我们亦可从两个角度进行解读。

1、传教士的礼物

首先对于传教士来说,屏风尺寸巨大、便于运输,且十分适宜装饰住宅,因此被送回欧洲,或作为礼物送给当地的将军、大名。㊴而南蛮地图屏风中常见的图像元素,亦是根据日本人的喜好所进行的再创作,如以下1578年及1613年两封信件中所载,

日本人对盔甲,骑兵、陆战和海战感兴趣。(耶稣会士安东尼奥·普雷涅斯蒂诺, Antonio Prenestino)㊵

日本人需要指南针,沙漏,演示用的地球仪以及包含整个世界的海图或地图。(威廉 ·亚当斯,William Adams)㊶

在范礼安1583年12月2日的信件中则详细记载了这一“再创作”的需求,

如果教皇按照我发回的样子委托制作几个屏风就太好了(信长送来的那些“礼物”㊷)。要是它们在罗马镀金、绘制一些精美图案,且制作精良,将被信长视为十分尊贵的礼物。……为了使绘画适合日本人的品味,请先让Mesquita神父和日本男孩(遣欧使节)看一看绘画的草图 ……㊸

这些借用日本传统媒介,并根据其喜好所特殊定制的世界地图屏风,最终在日西融合之后,成为了“尊贵的礼物”,被献给将军、大名,如《徳川实记》所载,传教士给德川家康的礼物清单中就有世界地图屏风的存在。㊹

作为西方人到达东方的另外一项重要任务——传教,在远东地区的逐步展开,日本也逐渐发展为了天主教会重要的使命。最早到达日本的耶稣会士沙勿略认为,日本人是新发现的各国人民中最高等的民族,在他看来“异教徒民族中没有一个能超越日本的”。㊺范礼安在其1573年写给总会长的信件中亦提到“他们天赋异禀,值得信赖,没有太多恶习 ……在接受洗礼之后,他们有能力领悟我们的信仰。”㊻并在其《日本巡察记》中写到,

这里的人都是白人,他们非常有教养,即使是普通人和农夫也得到很好的教育,他们十分有礼貌 ……除了中国人,他们是整个远东最有能力最有教养的人。㊼

到了1605年,日本的天主教教徒人数已多达75万,“长崎取代了当时的澳门和马尼拉,成为‘远东的罗马’”。㊽沙勿略及范礼安等人采取自上而下的传教政策,不断结交地方大名并接近幕府将军。神学院的建立以及绘画人才的培养,为在文字语言存在巨大差别的异域他国招募信徒,找到了更加快捷的方式。而屏风作为日本统治者或贵族阶级喜爱的贵重礼物,被传教士们加以利用和改造,经过一番别有用心的日西融合之后,转身成为了结交日本权贵阶层无可替代的礼物。

2、将军大名的“武器”

一如传教士希望借助屏风来结交将军大名,日本的大名领主出于军事优势或个人声望的考量,也在努力发展与欧洲人的友好关系。南蛮人到来之时,正值日本的战国末期,葡萄牙人带来的铁炮,使织田信长在1575年的长筱之战中大获全胜。因此众多的大名领主们都费尽心思,向西洋人购买铁炮。此外,织田信长出于政治上的考量,亦要借助基督教的力量,使其成为对抗佛教势力的有力“武器”。

另一方面,传教士在日本和西洋人的贸易中也扮演着重要的角色。当范礼安到达日本时,他就意识到“对外贸易之于日本人的重要性,以及如何利用这一点来为自己服务。”㊾“1578年他安排了一项协议让耶稣会成为欧洲在长崎贸易的官方调解人。”㊿此时“日本人经由澳门从广州市场购买商品,传教士则拥有特权和独有的商业渠道,依靠商才兼备的耶稣会士则是最有力的方法。”(51)但长期以来,耶稣会信徒们作为贸易中间人的工作并不自在,范礼安则不得不劝说“他们的参与不仅关系到传教的接受,亦是为传教提供资金的必要手段。”(52)

而屏风,作为日本工艺美术的代表,不仅是日本赠送他国的不二之选,亦是贸易商品的重要一项。如在1612年,锅岛胜茂于向西班牙国王菲利普三世赠送了金屏风(53),同年6 ~ 7月,德川家康亦分别赠予墨西哥总督“押金屏五双”(54)及吕宋总督“押金屏一双”(55)。传教士选择屏风作为结交将军大名的中介,无疑是文化适应政策的一种缩影。

此时如若我们再次回到日欧初遇这个始发点,南蛮人的到来,使远在东方的日本,对中国、朝鲜以及琉球之外的世界,有了初次的认知与了解。而将世界地图,各国城市图景及描绘了不同民族样貌特征、衣冠服饰的人物图像集结在一起的南蛮世界地图屏风,也成为了日本人认知世界的一扇窗口。如《骏府日记》载,庆长十六年(1611)九月廿日,德川家康亲自观看了南蛮世界地图屏风,并针对其中异域诸国作出指示,后藤少三郎 、长谷川左兵卫于御前參列。(56)

结语

男女对偶图像作为西方地图中的重要图像元素之一,在大航海时代的浪潮中,跟随传教士的脚步来到日本。此时原本模糊,甚至错误频出的中国和日本人图像,在日本绘制者的笔下渐次清晰。而当西方图像在耶稣会画派的笔下进行日西融合之时,对原有图像的借用与更新也生动地诠释了一次趣味的再造过程。以宫内厅本为代表的南蛮世界地图屏风不仅成为了跨文化交流活动顺利展开的润滑剂,也成为了日欧初次相遇之时,日本认识世界的窗口。

注释:

① 其它代表作有香雪美术馆藏《勒潘托战伐图·世界地图屏风》以及神户市立博物馆藏《四都图·世界地图屏风》等,为叙述之便后文简称之为宫内厅本、香雪本和神户本。

② 相关研究参见:Günter Schilder,Willem Jansz. Blaeu's Wall Map of the World, on Mercator's Projection, 1606~07 and Its Influence,Imago Mundi, Vol. 31 (1979), p.44;(日)三好唯義:《P.カエリウス 1609年版世界地図をめぐって》,《神户市立博物馆研究纪要》第13号、1997年3月,第25页。;Joseph F. Loh ,When Worlds Collide—Art, Cartography, and Japanese Nanban World Map Screens,Columbia University PhD Dissertation,2013,p.26;(日)勝盛典子:《〈レパント战閥図世界地図屏風〉と司馬江漢筆〈異国風物図絵屏風〉:船載銅版画を典拠とする二つの作品をめぐて》,《交流の軌跡:初期洋風画から輸出漆器まで》,2019年,第7页。

③ 卡里乌斯1609年版与1619年版世界地图除了勒梅尔海峡(Strait Le Maire)和合恩角(Cape Horn)处绘制不同外基本一致。参考自 Günter Schilder,Monumenta Cartographica Neerlandica Vol.III, Alphen aan den Rijn,Holland : Uitgevermaatschappij Canaletto ,1990, p.75.

④“在P.卡里乌斯1609版地图的周围,有与W.布劳1606/1607版地图相同的10王侯图,28都市图和30组人物图”(日)三好唯義:《オランタ製壁掛け世界地図と世界屏風》,《海の回廊と文化の出会い : アシア·世界をつなく》,大阪:関西大学出版部,2009年,第152页。

⑤ Y. Shimizu, Japan: Shaping Daimyo Culture 1185~1868, National Gallery of Art,Washington, 1989, p.181.

⑥ 关于屏风制作时间的讨论,参见Günter Schilder ,“Willem Jansz. Blaeu's Wall Map of the World, on Mercator's Projection, 1606~07 and Its Influence”, Imago Mundi, Vol. 31,1979,p.36~54;勝盛典子:《〈レパント战閥図世界地図屏風〉と司馬江漢筆〈異国風物図絵屏風〉:船載銅版画を典拠とする二つの作品をめぐて》,《交流の軌跡:初期洋風画から輸出漆器まで》,2019年,第6~15页。

⑦ 当然也不排除有重合的部分,此时我们或可猜想,同样拥有众多人物图像的它们拥有相似的图像来源。

⑧(日)三好唯義:《P.カエリウス 1609年版世界地図をめぐって》,《神户市立博物馆研究纪要》第13号,1997年3月,第16页。

⑨ 海野一隆先生借助香雪本及出光美术馆所藏之本,对人物图像进行识别,由于出光本的创作时间稍晚,就涉及到人物图像在日本的演变等一系列复杂问题,需要后期进行单独分析,因此本文的讨论主要围绕三好唯义先生的研究展开。详情见海野一隆:《東西地図文化交渉史研究》,大阪:清文堂出版株式会社,2003年,第338页。

⑩ 右2西班牙人、左6“北极附近站立的人物”、右16大明人及右19日本人。

⑪ Günter Schilder,Willem Jansz. Blaeu's Wall Map of the World, on Mercator's Projection,1606~07 and Its Influence,Imago Mundi, Vol.31 (1979), p.36.

⑫ 被卡里乌斯1609年版世界地图所借鉴的布劳1606/1607年版地图中的30组图像,其中29组为Claes Jansz Visscher直接复制自其为布劳1605年版世界地图左设计和雕刻的图像。这些人物图像在J·布劳1645/1646年版世界地图中再次得到继承,但此时的数量已达到38组。因此后文我们可借助相对清晰的布劳1605年版世界地图及J·布劳1645/1646年版世界地图对其细节进行观察分析。

⑬ 其它已确定来源的图像,如爪哇、阿比尼亚、法国、匈牙利、莫斯科、英国、爱尔兰、苏门答腊岛等均为此种借鉴方式。

⑭ 目前已被确定的马拉巴尔、加拿林人亦为此种借鉴方式。

⑮ 此二人分别被题为“Effigies Tarizichi Canibalum regis(食人王Tarizichi的肖像)”及“Imago Quoniambeci Tououpinambaultiorum ducis(图皮南巴部落的统治者Quoniambeci的肖像)”,其图像演变自汉斯·斯塔登(Hans Staden,1525~1576年)游记中对图皮人的记载与描绘。

⑯ 洪迪乌斯于十六世纪九十年代初期所出版的三幅地图 :英格兰地图(1590年)、尼德兰十七省地图(1590年)和法国地图(1591年),是地图使用人物做为边框装饰的早期例证,均为男女分立地图两侧。内容参考自 Günter Schilder,Monumenta Cartographica Neerlandica Vol.III, Alphen aan den Rijn,Holland : Uitgevermaatschappij Canaletto ,1990. P.56.

⑰ 即潘塔隆与妓女,潘塔隆所代表的便是来自威尼斯的大人(Magni fico)。

⑱ George Bryan Souza; Jeffrey Scott Turley, The Boxer Codex :Transcription and Translation of an Illustrated late Sixteenth-century Spanish Manuscript Concerning the Geography,Ethnography and History of the Pacif i c, South-East Asia and East Asia, Leiden : Brill, 2016,p.334~335.

⑲ 同⑱,p.344.

⑳ 吴瑞林:《载籍载图:大航海时代的中国图像研究》,中央美术学院博士论文,2019年,第32-54页。

㉑ Hyun-jung Park:《服饰中的礼仪:英藏李氏朝鲜〈蔡济恭像〉》,美成在久, 2015(04),第79页。

㉒ 转引自(日)岡本良知:《日本の美術〈第19〉南蛮美術》,東京:平凡社,1965年,第76页。

㉓ (日)鈴木昌子:《日本における縮毛 : 近世初期風俗画にみる美意識》,《山野研究紀要》9(0), 2001年,第13~30页。

㉔ 其中左9、右12、右14虽为两人组合,却被题为智利和秘鲁人(CHILENSES ET PERUIANI )、萨摩和鞑靼人(SAMOIEDAE ET TARTARI )、波斯和亚美尼亚人(PERSAE ET ARMENII),在此笔者根据同为两人且与其相同的香雪本及洪迪乌斯1608年版世界地图将其定为智利、鞑靼和波斯;被题为“中国”的右16则依据稍后时期“万国人物”图像中的常用之名,将其题为“大明”。

㉕ (日)三好唯義:《図說世界古地図コレクション》,東京:河出書房新社,1999年版,第77页。

㉖ Joseph F. Loh,When Worlds Collide—Art,Cartography, and Japanese Nanban World Map Screens,Columbia University PhD Dissertation,2013,p.109.

㉗ 同㉖,p110.

㉘ 同㉖,p109.

㉙ 同㉖,p29.

㉚ 同㉖,p110.

㉛ 遣欧少年使节在帕多瓦仅得到前三卷(详情参见ドゥアルテ·デ·サンデ (著), 泉井久之助 (訳)《デ·サンデ天正遣欧使節記 》,東京:雄松堂書店,昭和44年,第548页。),从神户本《都市图 ·塞维利亚》采自第五卷(1598年)来看,第四卷(1588年)在当时亦已到达日本。

㉜ M. Ramming,The Evolution of Cartography in Japan,Imago Mundi, 1937, Vol. 2 (1937), p.19.

㉝ J. F. Moran,The Japanese and the Jesuits:Alessandro Valignano in sixteenth-century Japan, London and New York: Routledge ,1993, p.80.

㉞ 同㉖, p.86.

㉟ 同㉖, p.86~87.

㊱ 同㉖, p.83.

㊲ 同㉖, p.84.

㊳ 同㉖, p.24.

㊴ 同㉖, p41.

㊵ 同上。

㊶ 同㉖, p110.

㊷ 1590年,范礼安以及天正遣欧少年使节前往欧洲时带有三件屏风:《安土城图屏风》《救世主图屏风》《基督受难图屏风》,其中《安土城图屏风》为不可多得的礼物,据说当时天皇都想据为己有,但织田信长将其赠送给了范礼安,并被带回欧洲,这也使得范礼安感到颇为自豪。内容参考自榊原悟:《美の架け橋—異国に遣わされた屏風たち》,東京:ぺりかん社,2002年,第27-54页。

㊸ 转引自Joseph F. Loh,p.41.

㊹ 同㉖, p42.

㊺ Josef Franz Schütte (Author), John J. Coyne(Translator) ,Valignao's Mission Principles for Japan Part 1:The Problem, The Institute of Jesuit Sources ,1980,p.250.

㊻ 同㉝, p.99.

㊼ (意)ヴァリニャーノ,(日)松田毅一訳:《日本巡察記》,東京:平凡社,1985年,第5页。

㊽ 赵德宇:《论16~17世纪日本天主教的荣衰》,《南开学报》,1999年第6期,第121页。

㊾ Jack B.Hoey III ,Alessandro Valignano and the Restructuring of the Jesuit Mission in Japan,1579~1582 ,Eleutheria: Vol. 1: Iss. 1, Article 4.2010, P25.

㊿ 同㊾, P.38.

(51)(日)高瀬弘一郎:《キリシタン時代の文化と諸相》,東京:八木書店,平成13年,第25页。

(52)同㊾, P.38.

(53)同上。

(54)(日)榊原悟:《美の架け橋—異国に遣わされた屏風たち》,東京:ぺりかん社,2002年,第54页。

(55)同上。

(56)《駿府日記》,高知県立図書館内山文库藏本,第10页。