从众信息搜索驱动因素的扎根分析*

——以微博热搜为例

查先进 黄程松,2 严亚兰

(1.武汉大学信息管理学院 湖北武汉 430072)

(2.无锡科技职业学院 江苏无锡 214000)

(3.武汉科技大学恒大管理学院 湖北武汉 430065)

微博已成为重要的社会化媒体,当用户点击微博热搜“更多热搜”时,其界面首先呈现50条实时热点及其对应的排名、关键词、搜索指数(搜索量)、表情(如“笑脸”“哭泣”“狗头”“吃瓜”等)、热度标签(如“热”“沸”“新”“爆”“荐”等)。整个微博热搜界面包括热搜榜(含实时热点、实时上升热点、同城热搜、好友热搜)、话题榜(含排名、关键词、讨论量、阅读量、热度标签、相关词条等)、要闻榜(含关键词、阅读量、信息源、热度标签等)。在微博热搜中,搜索指数代表了基于用户信息搜索行为的痕迹信息。当用户看到某些关键词的搜索指数和基于搜索指数的排名时,这些信息会产生瀑布效果,使得用户点击这些关键词进行搜索,从而表现出从众信息搜索行为。作为一个变量,从众信息搜索行为存在两端:从众搜索信息和不从众搜索信息。面对良莠不齐的过载网络信息,用户可能会进行盲目的从众信息搜索。微博为用户提供实时热点话题榜单,用户打开微博从众点击、搜索热搜榜是从众信息搜索行为的具体表现。从众信息搜索行为与用户认知负荷密切相关,本文结合认知负荷视角,以微博热搜为例,利用扎根理论质性研究方法探索从众信息搜索行为的驱动因素并构建理论模型,旨在引导用户进行理性从众信息搜索行为,营造良性发展的网络信息生态。

1 文献综述

1.1 信息搜寻和信息搜索

信息搜寻是指为了满足某些目标需求而有目的地搜寻信息[1],与认知方式相关联[2]。信息搜寻有四种模式:信息搜索、信息浏览、信息察觉(信息偶遇)、信息监控,前两种模式属于主动信息搜寻,后两种模式属于被动信息搜寻[3]。Choo和Marton根据个体有无特定信息需求和特定搜寻目标提出了无目的/有目的浏览、非正式/正式搜索四类信息搜寻形态[4];Zha等发现信息质量和服务质量对信息搜寻的影响均由亲和力完全中介,而系统质量对信息搜寻的影响则由亲和力部分中介[5];Jamali和Shahbaztabar发现网络过滤会引起使用户感觉被控制和没有自由的负面情绪(如愤怒、厌恶、悲伤和焦虑等),在信息搜寻过程中面临网络过滤的用户更有可能访问更多页面的结果并单击结果中的更多匹配,并导致信息搜寻行为发生某些变化[6];Wellings和Casselden发现工程师和科学家更青睐于可搜索的电子资源,两者在搜索引擎功能理解上的信息素养差异会对信息搜索行为产生影响[7];Jin等发现信息搜索动机在移动互联网信任和感知风险对消费者信息搜索的影响中起中介作用,信息搜索能力对消费者信息搜索无显著影响,消费者特征(如归属感、感知风险、价格敏感性等)对消费者信息搜索起积极影响[8-9];王丽丽等发现时尚敏感度积极影响消费者信息搜索,关系强度和网络规模对时尚敏感度与信息搜索间的关系分别产生正向和负向的调节作用[10];刘明珠和杨建林比较分析了微博搜索、网页搜索对用户信息需求(提炼出实时信息等7类)的满足能力差异[11];朱鹏等发现社交媒体用户感知的享受性和有用性正向影响用户主动搜索意愿[12];覃子珍和霍朝光发现便利性等正向影响感知价值,信息有用性显著影响满意度和感知价值,进而影响持续健康信息搜索[13]。

1.2 从众行为

从众行为指个人倾向于做多数人所做的事情,即使认为自己应该做不一样的事[14-15]。Moraes考察了IT使用中的从众,发现行为控制、模仿和享乐主义对IT使用产生积极影响,即从众行为在模仿的积极影响下发生[16];Lin等使用Google搜索指数来衡量投资者信息需求及其从众行为,发现投资者可以在决定投资前通过互联网搜集信息,信息需求的增加可提高投资者的理性投资水平,在上升市场中存在虚假从众[17];Sunder等发现随着评估者获得经验,人群的积极影响被削弱,朋友的影响被放大;参考群体间的意见分歧会导致从众和差异,具体取决于参考群体和评估者的经验水平;公司产品组合会影响在线评论,产生较好的质量推断,并削弱社会影响力[18];赵玲和张静通过研究微博用户接受信息的环境和获取信息的特征,发现用户在微博中的态度和行为与他人趋于一致,如用户在信息选择与获取时会观察和跟随他人的选择[19];黄哲千基于网络匿名环境中微博用户参与社会热点问题时的从众行为,发现个体倾向于跟随他人的选择,社会认同显著影响从众行为[20];张洋和徐佳瑩基于认知失调分析了特殊情境下微博舆论对用户观点表达的影响,发现微博自我相关性、个体自尊水平在“特殊情境(同太过、异太过)—认知失调—从众(或反从众)行为”路径中有显著调节作用[21]。

1.3 认知负荷

认知指信息处理的过程和能力[22],认知负荷理论认为用户学习知识和解决问题时需要进行认知加工从而消耗认知资源,认知负荷分为三种:内在认知负荷、外在认知负荷和关联认知负荷[23-24]。Gwizdka研究了不同搜索任务阶段的负荷分配,以及信息搜索过程中认知负荷水平的影响因素,发现平均认知负荷在不同搜索任务阶段存在差异[25];Hu等发现用户熟悉度能够帮助用户降低关联认知负荷;导航结构为用户搜索提供便利,进而降低外在认知负荷[26];Al-Samarraie等发现用户在非象征性条件下需要更多时间来搜索地点,EEG数据显示用户在象征性条件下搜索地点时认知负荷较高;地图设计特征显著影响用户大脑活动,影响其搜索效果[27];Liu等调查了任务相关性和认知负荷对成人信息搜索决策的影响,发现老年人在做出决策前比年轻人花费更多时间和采取更多基于替代方法的搜索;两个年龄组都通过额外的存储任务获取了较少信息,并花费更多时间和精力获取高相关性决策信息;任务相关性促进了两个年龄组的搜索参与度,但该效果取决于他们可用的认知资源[28];刘萍和杨宇发现用户认知负荷在学术搜索的不同阶段呈动态变化规律[29];侯冠华等发现导航结构和认知负荷间呈交互作用,二者共同影响老年用户的数字图书馆阅读绩效与情感体验[30];王崇梁等认为个体在信息认知活动中的认知负荷受其认知需求影响,进而产生认知效率差异[31]。

2 研究方法和数据搜集

2.1 扎根理论

扎根理论是1967年由Glaser和Strauss提出的一种质性研究方法,该方法提出后得到了广泛应用和不断发展。扎根理论方法基于不断比较和理论抽样,它描述了一个从数据中提炼概念范畴并构建理论模型的方法,包括开放、主轴和选择编码[32]。王萌和卢章平利用扎根理论从用户、环境、资源维度构建了用户独立游戏搜寻行为影响因素理论模型[33];田梅基于扎根理论发现社会环境、任务情景、个体、技术环境影响在线偶遇信息共享[34];孙晓宁和杨雪利用扎根理论发现内容价值、用户价值、系统价值、情感价值对社交与协同信息搜寻平台信息价值产生影响[35]。Nvivo12是一款计算机辅助质性数据分析软件,有助于研究者更好地组织、分析数据,以此提升其结果的科学性和严谨性[36]。因此,本文基于扎根理论并借助Nvivo12来考察从众信息搜索的驱动因素。

2.2 数据搜集

2.2.1 设计访谈提纲

文章围绕研究主题设计了访谈提纲,为了确保访谈提纲具备良好的信度和效度,通过预访谈及其反馈对访谈提纲进行了完善,最终形成了访谈提纲(见表1)。

表1 访谈提纲

2.2.2 访谈过程

本文基于访谈提纲进行正式访谈时,从下述四方面来确定访谈对象:(1)曾经或现在正在使用微博及微博热搜;(2)有经常点击微博热搜关键词和搜索信息的经验;(3)思维开拓的青年个体。根据研究需要,选择了18名微博用户进行一对一访谈。访谈之前,将访谈提纲发送给访谈对象使其提前熟悉研究主题,并与其确定访谈的方式、时间与地点。正式访谈时,先向访谈对象说明目的,对访谈信息的使用做出承诺,并征求全程录音;然后,解释相关概念,并基于访谈提纲与受访者交流。所有访谈对象的音频累计时长约378分钟,平均约21分钟/人。访谈之后,整理录音并对其进行转录和相应的规范化处理。

3 数据分析和结果

本文基于扎根理论,对访谈数据的编码分析依次为开放编码、主轴编码和选择编码[32]。利用Nvivo12对原始数据进行概念化和范畴化,以此提升编码的效率和质量,并通过二次访谈以征求受访者本人的阐述来解决编码分析时访谈内容可能存在的概念不清问题。

3.1 开放编码

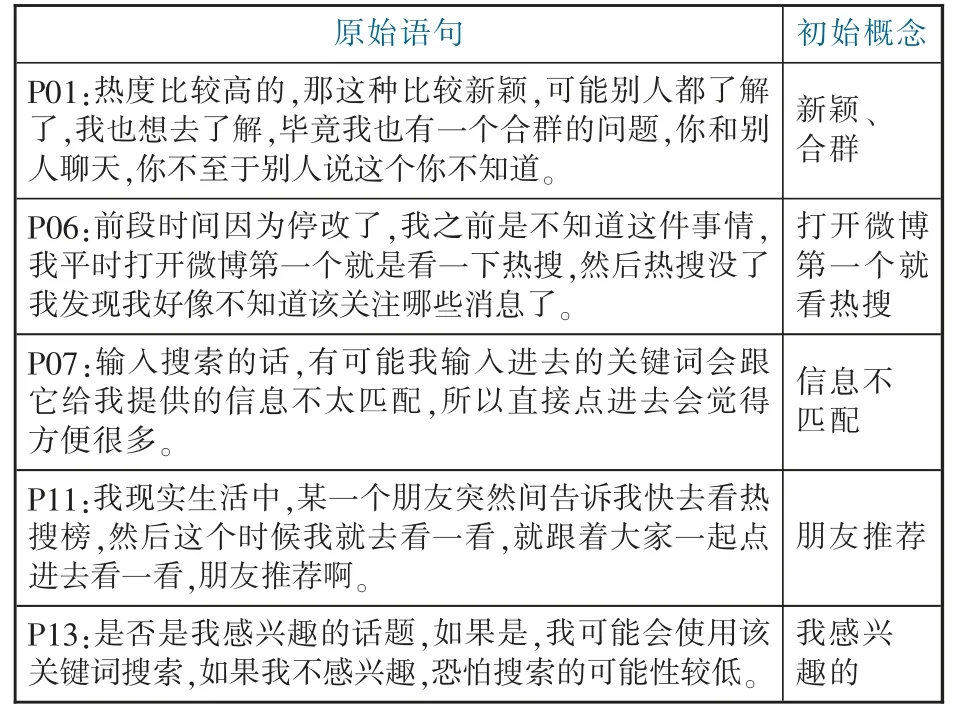

开放编码要求研究者忠实于访谈内容,对原始语句展开逐句分析。通过开放编码,凝炼出219个初始概念,并对初始概念的形成过程简单举例(见表2)。

表2 初始概念的形成过程举例

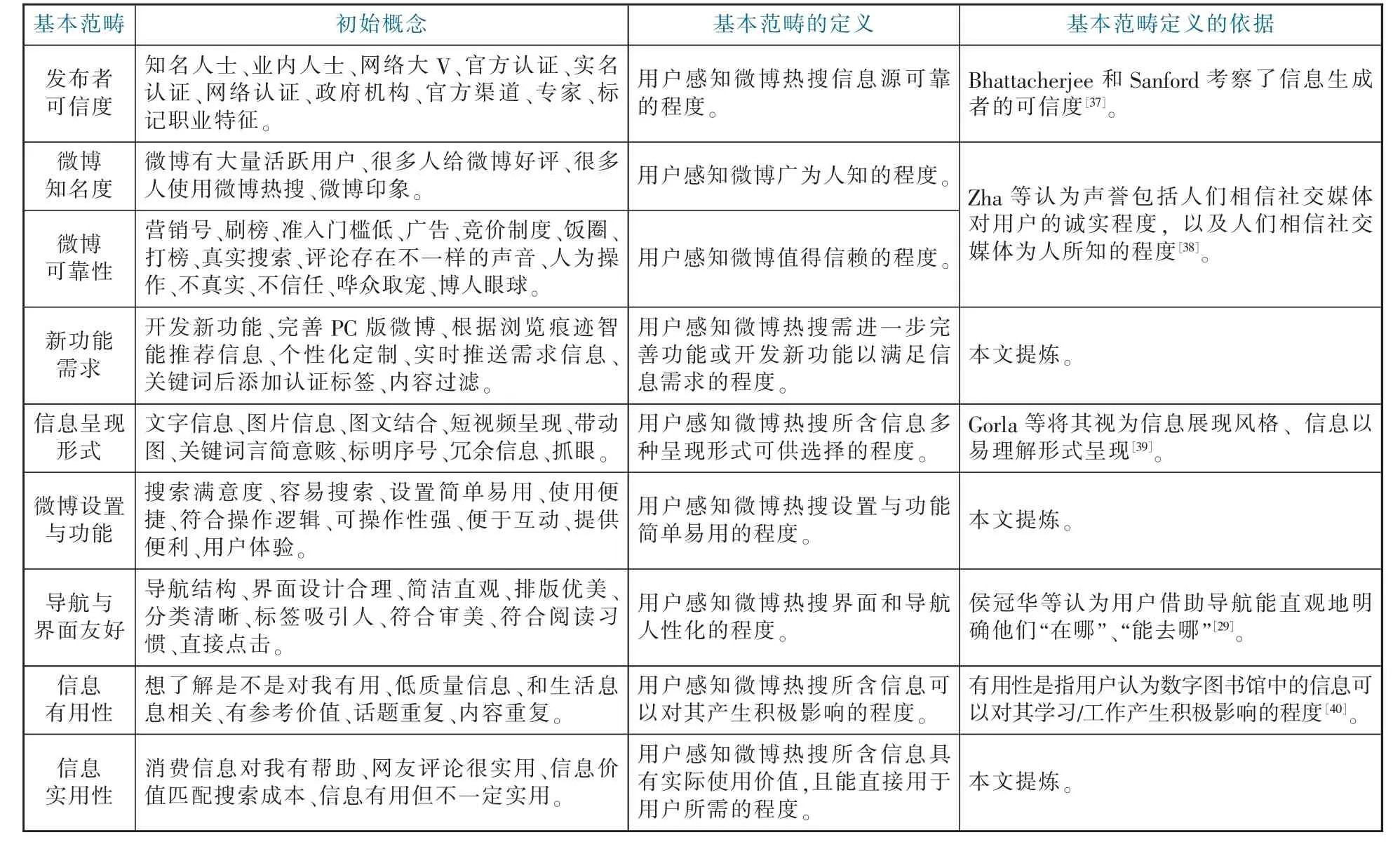

然后,结合已有相关文献对219个初始概念进行范畴化处理,得到31个基本范畴并罗列出基本范畴名称、包含的初始概念、基本范畴的定义、基本范畴定义的依据(见表3)。

表3 范畴化编码

续表3

3.2 主轴编码

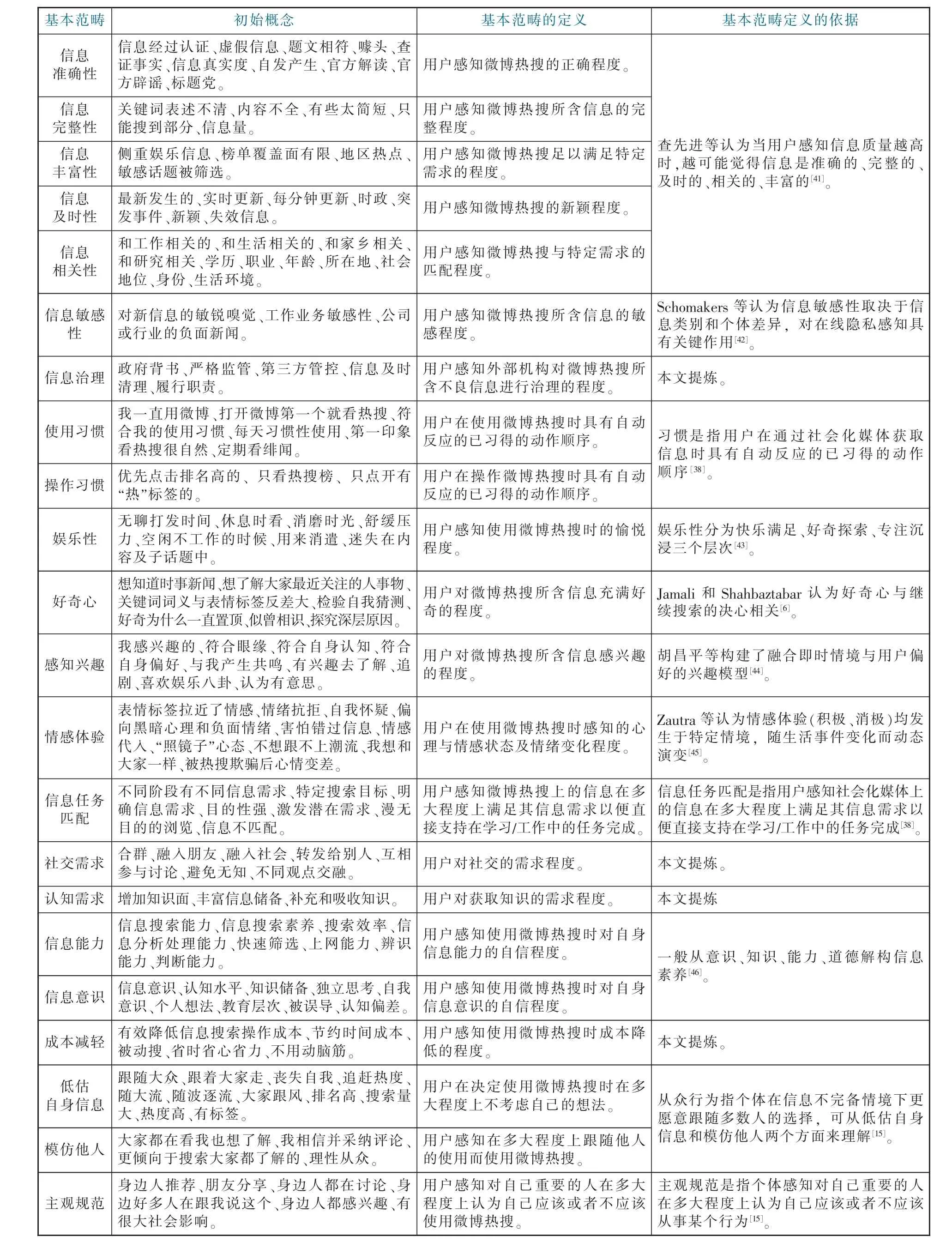

主轴编码是挖掘开放编码阶段提炼的基本范畴间的内部关联,进一步提炼出主范畴的过程。本文基于31个基本范畴和已有文献,提炼出信息质量、信源可信度、声誉、信息需求、习惯、主观规范、情感体验、感知易用性、感知有用性、感知收益、感知信息控制、从众信息搜索12个主范畴(见表4)。

表4 主轴编码过程和结果

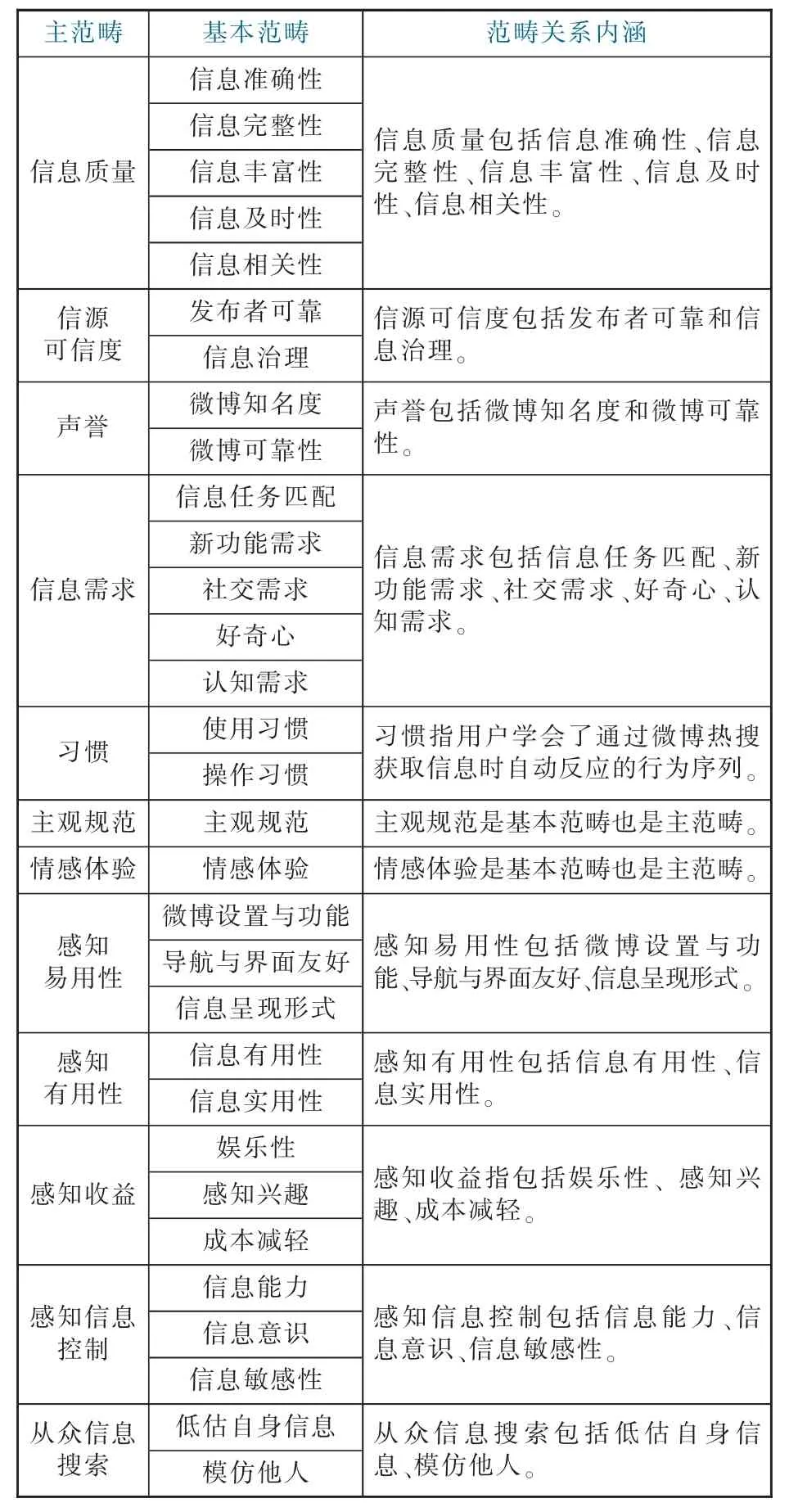

3.3 选择编码

选择编码是处理主范畴间典型关系结构的过程,并基于此进一步构建出理论模型。通过对比分析12个主范畴并结合访谈原始语句,发现它们都围绕用户使用微博热搜进行从众信息搜索而展开,因此,将从众信息搜索确定为核心范畴,信息质量、信源可信度、声誉、信息需求、习惯、主观规范、情感体验、感知易用性、感知有用性、感知收益、感知信息控制对从众信息搜索具有直接影响。根据认知负荷理论,本文将信息质量、感知有用性看成是内在认知负荷,将声誉、信源可信度、感知易用性看成是外在认知负荷,将感知信息控制、习惯、信息需求看成是关联认知负荷,并根据故事线构建出理论模型(主范畴间关系结构举例见表5,从众信息搜索驱动因素的理论模型见图1)。

图1 从众信息搜索驱动因素的理论模型

表5 主范畴间关系结构举例

3.4 理论饱和度检验

理论饱和度通常指无法从新获取的原始资料中进一步凝炼出新范畴和新的理论见解[47]。本文对最后搜集的五份访谈内容进行分析,没有发现新范畴,也没有发现新的范畴间关系。因此,可以认为本文构建的“从众信息搜索驱动因素的理论模型”达到了理论饱和。

4 讨论和结语

微博热搜以精简的关键词、清晰的搜索指数和榜单排名、醒目的热度标签向用户呈现实时信息,用户在浏览热搜榜单时可能会因低估自身信息而产生决策不确定性,并观察/跟随他人的行为和决定来模仿他人点击搜索,满足用户“追赶热度”“看热闹”等心态。通常,有两种情况会导致从众行为的发生:一是对自身所做决定的不确定,即人们可能由于只拥有不完整或不对称的私人信息而导致不确定要做出什么决定;二是观察他人的行为,即对做出同样决定的人的行为进行观察。被观察人群的数量和质量对从众行为的发生具有同样重要的影响:一方面,越多人做出同样的选择,则其他人越有可能做出同样的选择;另一方面,早期做出同样决定或者行为的人的身份也非常重要,人们倾向于追随大众或者某个特定群体的成员,这些被追随的人群通常被相信拥有丰富的私人信息并更有可能做出正确的决定,如成功人士、时尚博主等[15]。本文利用扎根理论探索微博热搜环境下从众信息搜索行为的影响因素,具有重要理论价值和现实意义。

扎根理论方法对于新环境下的理论探索非常适用,理论的浮现建立在数据在多大程度上与研究者识别的范畴相匹配。本文基于扎根理论对原始资料展开了三级编码分析,构建了从众信息搜索驱动因素的理论模型,发现从众信息搜索反映在低估自身信息和模仿他人两个方面,信息质量、信源可信度、声誉、信息需求、习惯、主观规范、情感体验、感知易用性、感知有用性、感知收益、感知信息控制是从众信息搜索的驱动因素。一方面,微博平台应不断提升热搜信息质量、完善热搜呈现形式、优化平台声誉与功能、引入外部监管等,以此来降低用户从众信息搜索过程中的认知负荷;另一方面,用户应持续给自己“充电”,让自己拥有辨别信息的能力,以此降低认知负荷并提升信息搜索效果,做到理性从众。研究为网络用户从众信息搜索行为研究提供了新思路,有助于引导网络用户理性从众,从而营造良性发展的网络信息生态。