交流可见度调节下隐性知识搜寻影响因素扎根研究*

严亚兰 罗紫航 聂尚宁 查先进

(1.武汉科技大学恒大管理学院 湖北武汉 430065)

(2.武汉科技大学服务科学与工程研究中心 湖北武汉 430065)

(3.武汉大学信息管理学院 湖北武汉 430072)

知识不仅仅是传统生产要素(劳动力、资本、土地)以外的另一种资源,它还是知识社会最关键的资源。日本学者野中郁次郎和竹内弘高认为,知识本质上与人的行为相关,用文字和数字表达的知识只是冰山一角,知识管理的一个很重要的目标就是挖掘隐性知识,即不仅仅对客观信息进行简单的加工处理,还要发掘头脑中潜在的想法、直觉和灵感[1]。知识搜寻,一般是指向他人请求与任务相关的信息和专业知识,并向他们学习,被认为是个人知识共享活动中的关建启动阶段[2],能够增强一个人的知识库以实现工作目标[3]。随着互联网的发展,各类社会化媒体和虚拟社区的应用如微博、在线问答、微信、消费者点评等为知识搜寻和知识交流提供了平台,这些在线应用在用户的参与中已形成为各类在线知识共享网络[4]。

美国学者Leonardi于2014提出了交流可见度理论,认为如果个体之间原本对第三方不可见的交流变成可见,那么第三方将能够改善自己的元知识,从而帮助第三方改变工作方式并带来更多的创新性产品和创新性服务[5]。伴随着信息和通信技术的快速发展,在线知识共享网络打破了时间和空间的阻隔,其交流可见度不仅仅表现在交流的可见或不可见上,还形成了各种类型的交流可见度环境,如匿名/实名的交流可见度环境、即时/非即时的交流可见度环境、一对一/多对多/大众传播的交流可见度环境,这些为隐性知识搜寻创造了条件并带来可能性。但是,面对隐性知识搜寻和知识转移的困难,需要结合不同类型交流可见度环境围绕在线知识共享网络用户开展深入的研究。本文基于交流可见度理论,利用扎根理论的质性研究方法探究在线知识共享网络用户隐性知识搜寻的影响因素,旨在推动知识搜寻和知识创新理论与实践的发展。

1 文献综述

1.1 交流可见度

Leonardi结合一个大型金融服务企业社会网络站点的应用展开研究,提出了交流可见度理论[5]。交流可见度通过企业社会网络站点得以实现,利用消息透明和网络半透明两个相互关联的机制增强员工的元知识(如关于谁知道什么和谁知道谁的知识)。该理论认为,如果个体之间对第三方不可见的交流变成可见,则第三方将会改善自己的元知识。其他同事之间的交流对第三方可见,能够帮助第三方对同事所拥有的知识进行推测。进一步,同事之间交流网络的结构对第三方可见,能够帮助第三方对同事之间的日常交流情况进行推测。提升的元知识能够帮助员工改变工作方式并由此带来更多的创新性产品和服务。通过间接的学习,员工能够有效地将自身的知识集成到新的思路和想法中去,从而避免重复工作,更为重要的是,员工不再是在遇到问题时才进行反应式的知识搜寻,而是能够主动地积累每天感知到的信息和知识。

Leonardi和Meyer考察了由交流可见度带来的意识对知识转移的影响[6]。知识的粘性常常会妨碍知识的转移。当知识是复杂的且知识搜寻者缺乏与知识源(拥有知识的人)的亲密关系时,知识会附着在知识源上,因为知识搜寻者对如何获得所需知识感到不清晰。根据不清晰的程度,知识搜寻者会做出两种选择:在确定某知识是自己所需要的之后,立即向知识源发出请求,或者等一段时间后再发出请求。该研究先构建了如下假设:当知识具有较高的粘性时,知识搜寻者会等一段时间后再发出请求,并利用这段时间,通过企业社会网络站点搜集一些信息,以便对将来的知识请求行为做一些准备工作,如何时、通过什么方式来请求所需要的知识,通过这样的准备,知识搜寻者会大大提升在与知识源交互中对知识转移的满意度。来自一个大型电信企业的数据支持了这个假设:企业社会网络站点让人们之间的交流变得可见,这使得观察者如知识搜寻者能够通过这个网站搜集有关知识源的信息,即使知识搜寻者自己从未与知识源之间有过任何直接的接触。结果表明,由交流可见度带来的对他人之间交流的认知和了解,能够有效地帮助知识搜寻者获得有关知识源的信息,从而提高与知识源交互的效率,推动知识转移。Leonardi认为,虽然同事之间的交流对企业社会网络站点的每个用户可见,但是,并不是所有用户都能够利用其他人之间的交流而进行知识的集成和创新,从而改变自己的行为以避免重复或失败[5]。在这种情况下,交流可见度只是推动知识搜寻、知识转移和知识创新的必要条件,而不能成为充分条件。

1.2 知识搜寻

Katila和Ahujia按搜寻方向维度将知识搜寻方式分为搜寻宽度和搜寻深度[7]。搜寻宽度是指从多个知识领域进行广泛搜集,知识异质性较大、结构松散,搜寻深度是指对单一知识领域进行深度挖掘,知识更加紧密、结构完整。Gray和Meister将知识搜寻的方法分为二元搜寻、出版搜寻和群搜寻[8]。二元搜寻是指单个知识提供者直接与单个知识搜寻者进行交流;出版搜寻是指单个知识提供者的知识通过编纂和存储而被多个知识搜寻者访问和获取;群搜寻是指在一个开放的场所中多个搜寻者和多个知识源之间交换知识,如问答系统、工作团队和虚拟社区等。随着Web2.0及社会化媒体的出现,现代管理和组织实践变得更加动态和复杂,不同社会网络的结构代表了不同的人与人之间的协作和交流模式[9]。Kim和Benbasat认为,在企业组织内部,以学习和创造知识为目的的知识搜寻行为建立在组织边界内外社会网络中相互联系的人们之间的正式和非正式交流的基础之上[10];Lai等基于计划行为理论对专业虚拟社区展开研究,发现知识搜寻意愿受到知识搜寻态度和知识搜寻主观规范的影响,系统质量、兼容性、信任、知识增长和知识质量等对知识搜寻态度具有积极影响,社区认同是知识搜寻主观规范的重要影 响 因 素[11]。

依据知识的显性和隐性分类[12],知识搜寻可以分为显性知识搜寻和隐性知识搜寻。隐性知识属于个人知识,明晰度低,可编码性差,难以被形式化描述,是需要借助人际互动、亲身体验才能彼此交流和共享的知识[13]。隐性知识不仅仅是具有个人属性的技能知识,还兼具认知层面的隐性知识,包括个人的信仰、思想、价值观以及心智模式等[14]。Al-Ani等认为显性知识或编码知识通常使用中央存储库提供便捷获取的渠道,而这些共享的知识库并不总是足以有效地分享知识,人们常常为获取知识转而寻求他人[15]。信任在知识搜寻和采纳中发挥作用,而且,信任是可以传递的,也就是人们很有可能信任熟人推荐的知识所有者,进而采纳知识。信任对知识转移的影响取决于知识的性质[16]。Mohanmmed和Kamalanabhan基于社会资本理论和变革学习理论构建了工作场所隐性知识搜寻研究模型,结果证实社会资本的结构维度、关系维度和认知维度对隐性知识搜寻有显著积极影响,隐性知识搜寻行为与员工的创新性表现存在显著正相关关系[17]。

2 研究方法和数据搜集

2.1 扎根理论

扎根理论是由Glaser和Strauss于1967年提出并在后期得到不断发展和广泛使用的一种质性研究方法,为研究者展现了一个基于不断比较和理论抽样的有机的理论浮现过程。扎根理论提出了三种类型的编码:开放编码、主轴编码和选择编码,描述了如何从数据中识别、提炼概念和范畴并进行理论模型构建的方法[18-19]。

2.2 数据搜集

2.2.1 设计访谈提纲

根据研究主题设计了访谈提纲,首先邀请了5位同学进行预访谈,根据预访谈对访谈提纲进行了完善(最终访谈提纲见表1)。

表1 访谈提纲

2.2.3 访谈过程

基于上述访谈提纲进行了正式访谈,共访谈了26位在线知识共享网络的用户。在正式访谈之前,研究者向访谈对象进行说明,在得到访谈对象同意的情况下,对整个访谈过程进行录音。在访谈完之后,对访谈录音进行转录,并将转录的内容发给被访谈者进行确认,以确保没有错误地转录被访谈者的意思,从而进一步确保访谈数据的信度与效度。对于访谈的26位用户,转录后的内容字数最长为4699,最短为1192,所有内容字数累计62134。

3 数据分析和结果

本文按照扎根理论提出的三级编码方法对访谈文本进行编码,具体包括开放编码、主轴编码和选择编码[18]。

3.1 开放编码

在开放编码阶段,结合访谈内容并根据每条原始语句抽取初始概念。在初始概念形成过程中,相同的概念仅编码一次,对于相似的概念,选择其中的一个作为初始概念。一共提炼出226个初始概念(初始概念形成过程举例见表2)。

表2 初始概念形成过程举例

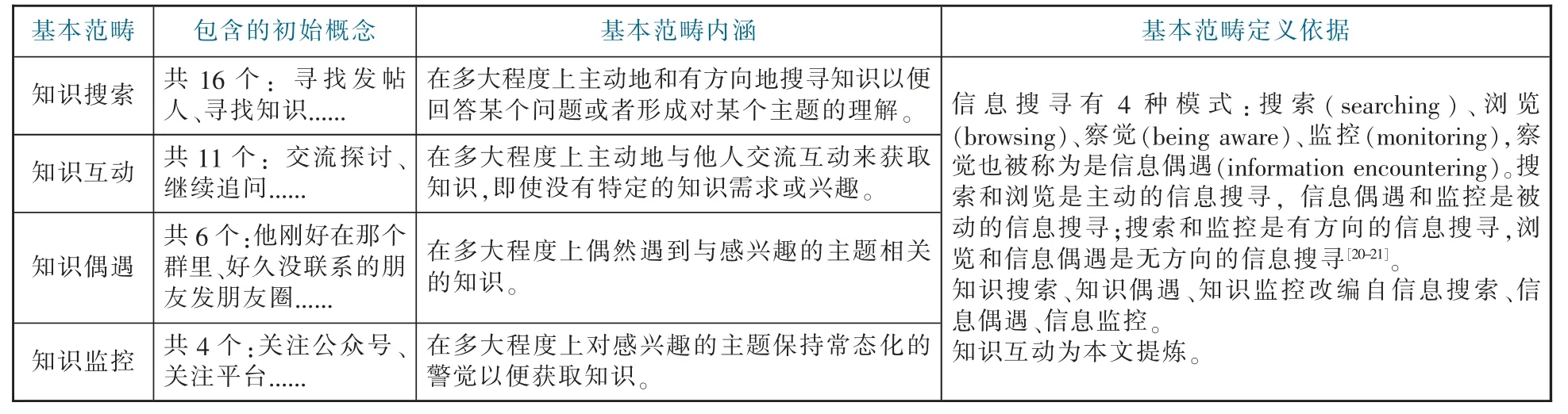

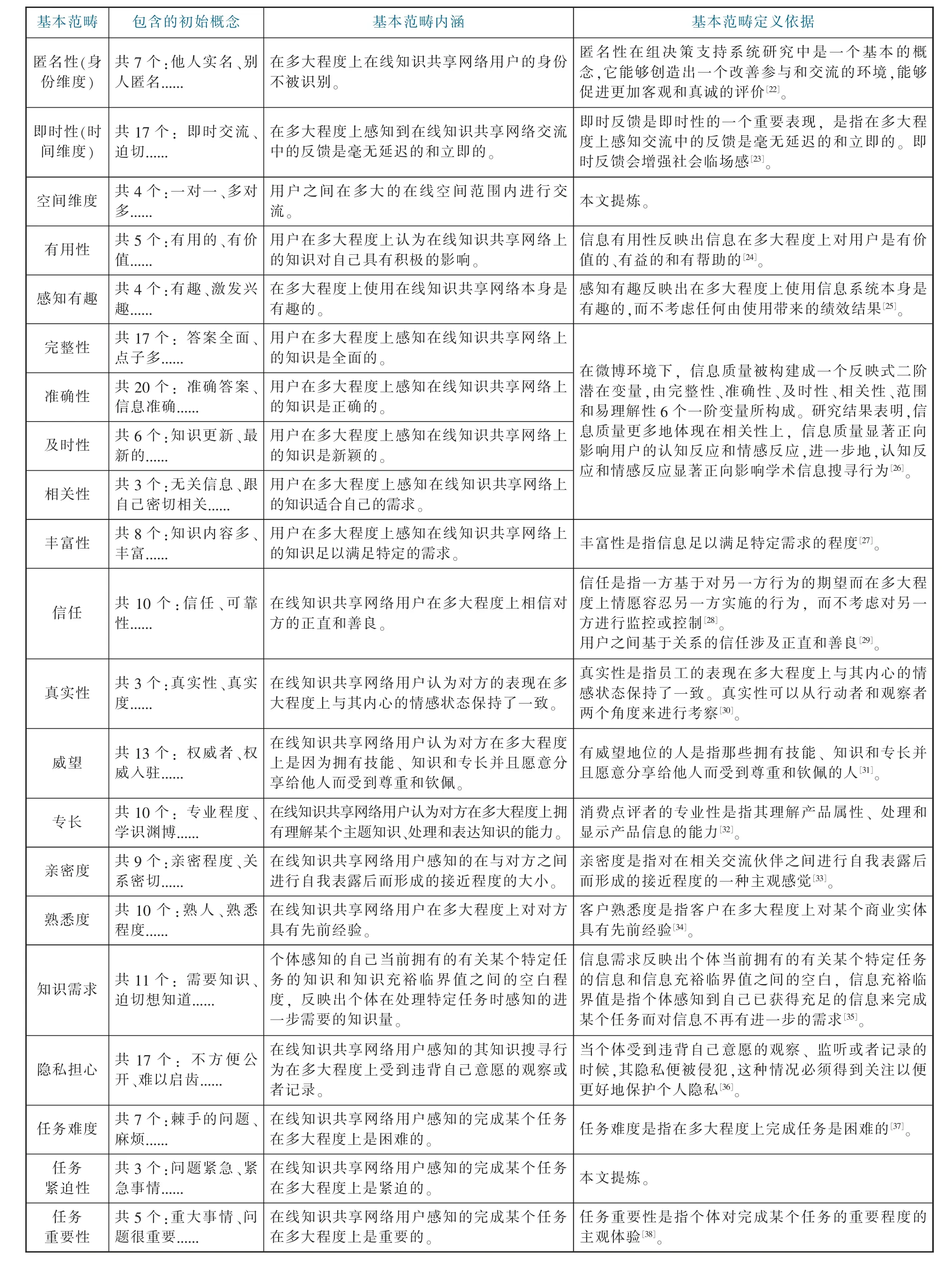

接着,结合相关文献对初始概念进行范畴化处理,形成了知识搜索等25个基本范畴。范畴化编码情况,包括基本范畴、包含的初始概念、基本范畴内涵、基本范畴定义依据(见表3)。

表3 范畴化编码情况

续表3

3.2 主轴编码

在主轴编码阶段,对25个基本范畴进行归类,共提炼出隐性知识搜寻、交流可见度、知识质量、知识源可信度、知识源声誉、关系、感知收益、知识需求、隐私担心和任务特征11个主范畴(主轴编码的过程和结果见表4)。

表4 主轴编码的过程和结果

3.3 选择编码

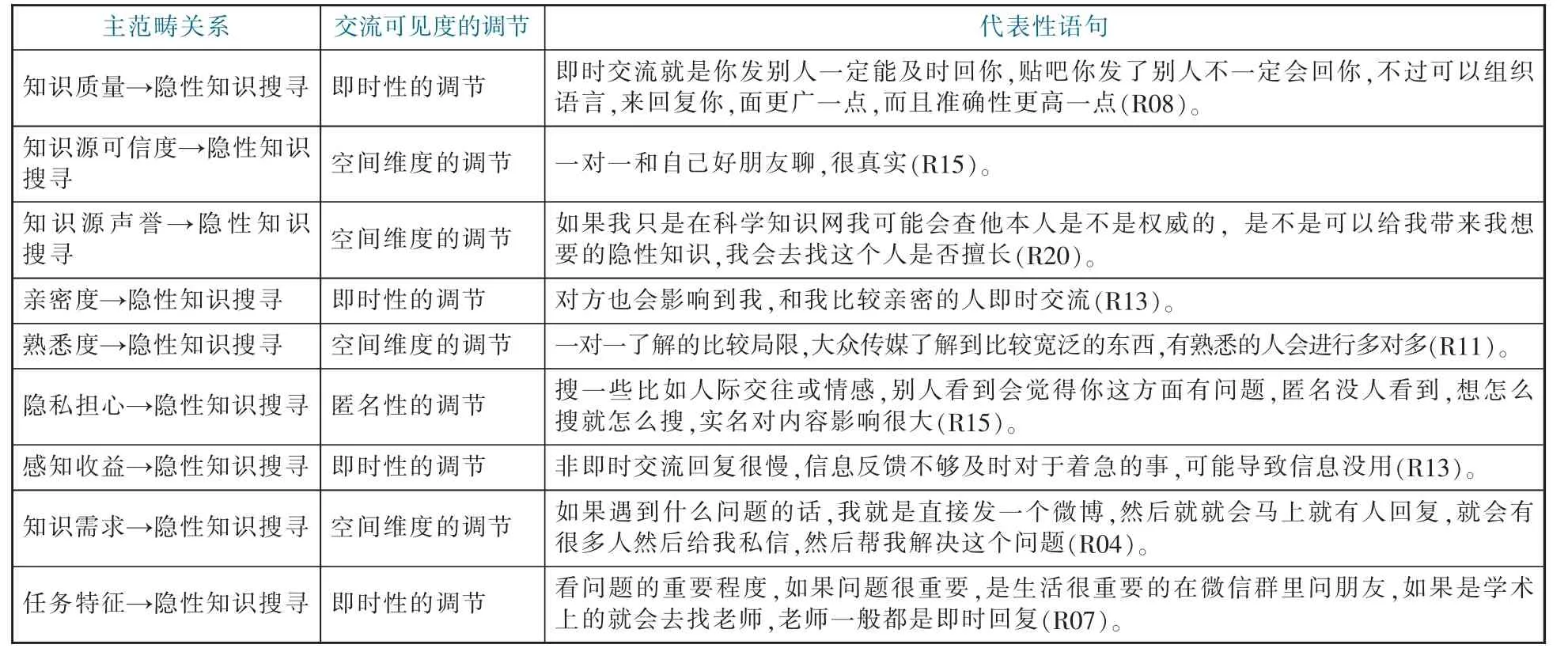

在选择编码阶段,通过对主范畴进行反复比较和分析,梳理出如下故事线:知识质量、知识源可信度、知识源声誉、亲密度、熟悉度、感知收益、知识需求、隐私担心和任务特征在交流可见度的调节作用下对隐性知识搜寻产生直接影响。对于故事线的详细描述,可以通过主范畴间主关系的结构举例体现(见表5),并通过交流可见度对主范畴间关系的调节作用举例(见表6)。依据此故事线,本文将“隐性知识搜寻”确定为核心范畴,并构建出交流可见度调节下隐性知识搜寻影响机理的理论模型(见图1)。

图1 交流可见度调节下隐性知识搜寻影响机理的理论模型

表5 主范畴间主关系结构举例

表6 交流可见度对主范畴间关系的调节作用举例

3.4 理论饱和度检验

理论饱和度检验是指不能再从新搜集的数据中发现新的理论见解和新的范畴[39]。最后搜集的6个样本用来做理论饱和度检验,基于这6个样本的分析,没有发现新的范畴或范畴间关系。因此判断样本是充分的,理论模型达到了饱和。

4 讨论和结语

隐性知识的明晰度低、可编码性差、难以得到形式化描述,需要借助人际互动、亲身体验才能获得。本文利用扎根理论方法研究交流可见度调节下在线知识共享网络中隐性知识搜寻影响因素,具有重要理论价值和现实意义。根据研究主题对访谈提纲进行了设计,通过深度访谈搜集了一手数据,利用扎根理论对数据进行了三级编码。在开放编码阶段,提取了226个初始概念和25个基本范畴。在主轴编码阶段,提炼出11个主范畴。在选择编码阶段,将“隐性知识搜寻”确定为核心范畴,发现知识质量、知识源可信度、知识源声誉、亲密度、熟悉度、感知收益、知识需求、隐私担心和任务特征在交流可见度的调节作用下对隐性知识搜寻产生直接影响。

本文参照信息搜寻的4种模式,将知识搜索、知识互动、知识偶遇和知识监控归类为隐性知识搜寻。知识搜索和知识互动是主动的隐性知识搜寻:在面临具体问题时,用户会形成知识需求,继而产生知识搜索行为向知识源提出问题;在面临较复杂的、难以描述的问题时,用户与知识源需要进行多轮多种形式的交流互动,充分讨论,共同建构问题的分析模型和解决方案;知识偶遇和知识监控是被动的隐性知识搜寻:在目的性不是非常明晰地与其他用户交流的过程中,或与其他用户讨论另一个话题的过程中,偶然获知恰巧能够解决用户困惑已久的问题或是激起了用户的兴趣,这样的知识偶遇能够激发用户兴趣,增强体验,同时拓展用户的知识边界;知识监控是指面对一个不紧迫的知识需求如专业领域的或是兴趣方面的,用户会长期对知识源进行跟踪、监控的行为,如QQ群潜水观望、关注微信公众号以及关注领域权威的动态等,能够在动态更新后第一时间获取需要的知识。

本文围绕匿名/实名、即时/非即时、一对一/多对多/大众传播/微信朋友圈等交流可见度环境,对交流可见度理论进行了拓展,结合身份维度、时间维度和空间维度设计了访谈提纲,搜集了一手数据,为交流可见度调节下隐性知识搜寻影响因素探测提供了数据支撑。在身份维度方面,匿名环境能够保护用户身份在一定程度上不被识别,使得用户对敏感问题或是涉及到隐私的知识搜寻更加自由轻松。实名环境让用户能够识别知识源的声誉、专业程度以及交流主体间关系,从而提高交流可信度、保障知识质量。在时间维度方面,即时交流环境使得知识搜寻者能及时发出求助,并快速得到反馈、交流想法,往往是面对时间紧迫的知识需求,在该情境下用户更倾向求助于关系亲密的知识源。非即时交流环境让用户有充足时间整理材料、考虑充分和组织语言,通常搜寻周期长,交流方式更为正式,知识表达更为结构化。在空间维度方面,一对一增强了亲密度和熟悉度的影响,交流的隐性知识更为私密,有利于深度方向的知识搜寻。多对多使得他人的知识搜寻能够对其他用户可见,其他用户能够参与和干预进行中的知识搜寻行为,或受益于已经完成的知识搜寻行为,有利于广度方向的知识搜寻。大众传播使得交流范围更广、参与人员更多、知识的表达方式更为通用、内容更加丰富。

本文的研究结果有助于在线知识共享网络开发者和管理者结合交流可见度视角进行功能的设计和开发。未来可从更多方面开展研究:第一,对隐性知识搜寻的4种模式展开更加深入的研究;第二,隐性知识搜寻影响因素间的复杂作用关系还有待于深入分析,所构建的理论模型有待后续进行定量的实证研究来验证;第三,识别出更多类型的交流可见度环境并开展研究,以便进一步拓展交流可见度理论。这些研究将有力地补充本文的研究,一起推动在线知识共享网络环境下隐性知识搜寻和知识创新实践,推动在线知识共享网络健康和可持续发展。