李白涉月诗的“词场”①特征与“三元”结构分析

刘 林 云

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

众所周知,李白是中国古代写月诗人中首屈一指的,“据统计,在李白现存的千首诗中,涉及咏月的诗共三百八十二首,占其诗总数的百分之三十八”[1]221,更进一步,“在某些情况下,李白对某一主题的处理之生动集所有前代诗人之大成,而在另一些情况下,他的处理又带出一个前所未有的全新视角”[2]323。而李白对于“月”意象的书写,除了在具体诗歌内容上有鲜明的特色外,其形式结构亦独具匠心。一方面,他对于某些词语、组合有着习惯性的偏好,为由这些词语组合构成的“词场”打上了自我个性的烙印;另一方面,在诸如《月下独酌·其一》这样的内省独白诗中,还蕴含着内在的“三元”结构——李白对“我—影—月”三者的即兴描写,传达出了其对自我价值和个体存在的辩证思考。而围绕着“词场”和“三元”结构,极具动态感和色彩感的气质始终强烈地挥洒着,共同指向李白排解内心痛苦、寻求精神解脱的思想脉搏。

一、个性化的“词场”

如果我们仔细审察李白诗歌文本内部“月”意象的书写,便会发现不能单一、孤立和片面地“就月论月”,毕竟在大量作品中,伴随“月”意象频频出现的类似句式与词语、动作与意象、内容与思想都是不容忽视的。若以李白笔下的“月”意象为中心,梳理其相关的典型诗歌,完全可以总结出一个“词场”(亦取谐音“磁场”之意),或称“关系链条”:既立足文本本身,又充分考虑文本外的种种联系;既抓住文本中的“月”意象,又将文本中与之相关的因素纳入研究视野。在这个“词场”中,李白广为人所知的众多意象、情思都能得以呈现,它们一同传达出其私人化的情感与思考,这也可视为李白的创造性构建。

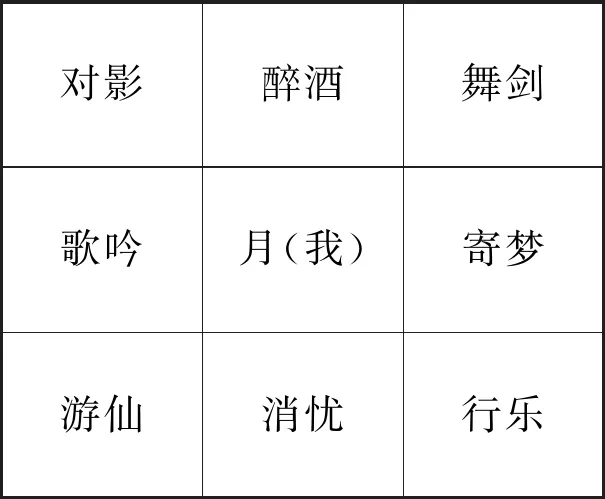

在李白诗歌文本内部,以“月”(其往往喻指“我”本身)意象为中心,可以提炼并构建出以下这一简单的“词场”,如图1:

图1 李白涉月诗中个性化的“词场”

虽然围绕“月”这一核心,还可在李白诗中为这个“词场”不断加入其他新的“因子”,但以上八大“因子”却是最典型的。尽管八大“因子”不尽然会同时出现在同一诗歌中,但它们还是在相伴出现时延展、突出了李白关于生命、欢乐与理想的某些重要情感和思想。其中“月”往往就是诗人自身的指涉,与诗人即“我”这一形象有着强烈的重合。细观李白相关涉月诗,从整体上看,“对影”“醉酒”“舞剑”“歌吟”这些动作行为都是尤其典型的,它们共同引出李白更广阔的精神世界——“寄梦”和“游仙”,从而达到“消忧”和“行乐”的最终目的。由此可知,在这一“词场”中,借助“月”这一现实与精神两个世界的中介物,李白试图完成自我的愉悦和解脱。这种在诗歌创作过程中融入自我心路历程的模式,或许正是李白表达其飘然超脱之志的内在需要,也是必然结果。

如《春日醉起言志》:“处世若大梦,胡为劳其生。所以终日醉,颓然卧前楹。觉来盼庭前,一鸟花间鸣。借问此何时?春风语流莺。感之欲叹息,对酒还自倾。浩歌待明月,曲尽已忘情。”[3]913-914开篇“处世若大梦”一句,直接指向了李白惯常书写的“人生”主题,同时以虚幻短暂的“梦”为喻,顺其自然地引出了“胡为劳其生”这一警句式的话语。而在剩余部分,还可从显性的字词中直接找到“词场”中的诸多“因子”:醉酒、行乐、消忧、歌吟,自然还有明月。甚至在《月下独酌·其一》的即兴式絮语中,这一“词场”仍有迹可循,仅就主要意象和叙事描写而言,其与《春日醉起言志》并无实质区别:因孤独苦闷而醉酒,希望能够有“月”及“影”的陪伴而纵情歌舞,并期许在行乐醉眠后,继续“无情”之游。这种对良辰、美景、赏心、乐事的把握,及对醉酒、行乐、消忧、歌吟等词语的运用,在李白“月”意象书写的过程中是极为常见的,甚至是不可或缺的。在“痛饮龙筇下,灯青月复寒。醉歌惊白鹭,半夜起沙滩”(《送殷淑三首·其三》)[3]711、“暮从碧山下,山月随人归……长歌吟松风,曲尽河星稀。我醉君复乐,陶然共忘机”(《下终南山过斛斯山人宿置酒》)[3]794、“九日龙山饮,黄花笑逐臣。醉看风落帽,舞爱月留人”(《九日龙山饮》)[3]821和“对酒不觉暝,落花盈我衣。醉起步溪月,鸟还人亦稀”(《自遣》)[3]917等诗句中,这个由众多“因子”构建的“词场”仍然发挥着作用。李白往往随兴赋诗,但从这个“词场”中,似乎亦可看出他的某些写作习惯和路径。

另外,在李白涉月诗“词场”的周围,我们还可以明显感受到强烈的动态感与色彩感。在动态感上,李白常常是对月、饮酒、舞剑、歌吟与长啸,一系列的动作往往相伴而行,共同构成了李白涉月诗的动态模式,而对这些行为的偏好也正促使他形成了一套固定的写作习惯。至于色彩感,李白写月,往往倾心于同时置入“渌水”“白石”“碧云”和“绿萝”等其他清新的自然事物,充分调用“明”“素”“白”“清”和“绿”等色度较强的字词。这种对词汇动态感和色彩感的敏锐拿捏,正显示出李白天才型的感知力和创造力,甚至有学者认为,李白诗歌具有特殊韵味的直接原因就是“李白诗歌语汇本身就有很高的光明度”[4]31——“光明度”指向的就是李白诗中强烈的色度。

日本学者吉川幸次郎曾说:“唐人的诗是燃烧着的。诗的诞生,是在匆忙走向死亡的人生中的贵重的瞬间。凝视着这一瞬间,并倾注入感情。”[5]25此语放在即兴诗人李白身上,大体也合适。以《月下独酌·其一》为例,其俨然构成了一幅快笔速就的素描画,动态感极强,而语言也具有很强的抒情性,情感是燃烧着的。究其原因,正在于李白是一位游戏人生的即兴诗人,其诗中充盈着太多思想的片段和情感的碎片,一如他慨叹“人生如梦”的态度,他笔下的一切几乎都是即兴之辞,是稍纵即逝的瞬间。就本质而言,李白在片刻欢愉的享受享乐背后,寓含着浓重的痛苦和无奈,深切表达着功业未成而退隐难得、“四美”难久而孤独常在的内在困境,故而他只能寄托于精神的麻醉剂“酒”和心灵的投射物“月”,借此聊以自慰。总之,李白是追求生命的动态和光明的,希望能在片刻的行乐或游仙中得到精神的慰藉,以达到精神上的自由与解脱。

对于李白诗中常与“月”同时出现的“酒”“独酌”“醉”“舞”“梦”与“水”等,包括它们与“月”之间的相互关系,目前的研究已然不少,但大多只是关注其抒情性与哲思性。而实际上,李白笔下的“月”之所以能彰显出充分的主体性,还在于其叙事性,这与上述所论其诗中的动态感密不可分。与其说李白的诗为“诗”,弗如视其为文思精妙的“精神小说”,而“月”乃是“小说”中的重要角色(在很多作品中甚至就是主角)。叙事性之于小说的重要性不言而喻,对李白诗中的“月”意象而言,叙事性亦尤为重要。《月下独酌·其一》《峨眉山月歌送蜀僧晏入中京》《把酒问月·故人贾淳令予问之》等可谓是李白最深刻的写月诗,而其中叙事色彩之浓、情节之曲折皆甚为突出。“月”频频成为带动叙事发展的枢要,无论是花间饮酒、石上舞剑,还是思亲念友、梦游遥思,这些极具小说性质的片段都与“月”紧紧相扣:“月”对叙事与抒情进行了一种整合、叠加,使李白能一泻千里地创造出那些经典佳作。

而不论是叙事性还是抒情性,都指向了盛唐气象下的渺小孤影——李白,他在可以依偎、信赖的“月”中寄托了自我的情思,并将“月”纳入一个习惯化的写作“词场”中,试图营造出一个极具动态感、色彩感的私人精神世界,在与“月”翩然起舞的短暂时刻中尽情放松,充实自我的内心宇宙。

二、天才的创造:“三元”思想

在天才诗人李白及其作品中,我们可以归纳出许多特质:即兴抒情、浪漫精神、自然审美、自由意志、感官享受和个体价值……这些既归功于盛唐气象和诗歌传统,也源自于李白自身独立的创造性思维。宇文所安对李白的“天才新观念”颇为赏叹,认为“李白的艺术是完全自然的、无法掌握的及近乎神灵的”,“其目标是通过诗中的人物和隐蔽于诗歌后面的创造者,表现出一种独一无二的个性”[6]133-134。换言之,李白诗歌最成功的特性是其自由驰骋、任意释放的“声音”。而就李白笔下的众多经典元素而言,“月”无疑是其声音得以被传达和聆听的典范性“出口”。除独特的个性和情感外,在部分侧重哲思抒发的涉“月”诗中,李白在形式与结构的营造上也表现出了他人无法模仿的创造性,典型如他笔下独立的“我”、内含着“月”的“词场”、难舍难分的“影”和诗歌整体框架下的“三元”结构。

李白在组诗《月下独酌四首》里面自言自语式的“呓语”,除却复杂而丰满的思想、情感肌理外,还蕴含着一些异质性元素。显而易见,这组诗处处可见“酒”的身影,诗人似乎将美酒作为通往自我精神世界的媒介。而就“月”意象而言,组诗内仅第一、四两首作品明确写到了“月”,第四首唯结句“且须饮美酒,乘月醉高台”[3]905有所涉及,此处的“月”显然是作者心中的美好事物,也表征着一种美好的时光和境界。而第一首中的“月”却需特别关注。在诗中,“我”无疑是全诗的核心,而作为客观自然事物的“月”和随身而行的“影”则充当了友伴的角色,而且三者始终处在相互纠缠却无法协调融合的困境中。这种若即若离的感觉一直延续到诗尾,以致诗人只能借助“永结无情游,相期邈云汉”[3]904这样一种乌托邦式的期许来获得暂时的慰藉。

可以说,正如“举杯邀明月,对影成三人”[3]904所表现的那样,李白诗中的“我”“影”和“月”三者共同构成了一种“三元”结构,它们有着相互区别又彼此联系的象征意味。或可初步认为,“我”并非是具有实在形体的个人,而是一种独立的个体存在,代表的是人格与精神;“影”反而更像是现实存在的“躯体”,体验着生老病死、喜怒哀乐,凝结了一种无法把握的虚妄与重负;而“月”乃是可望而不可即的理想事物,是包蕴着自由、永恒、纯净的绝对理念。实际上,在李白这里,“我—月—影”三者之间已不仅仅是简单的物我关系,而是有着十分强烈的象征性的自我指涉关系,三者指向的都是“我”这个核心,只不过是“我”不同层次的三个面向而已。

杨义先生曾在《李白诗的生命体验和文化分析》一文中指出,明月情怀和醉态思维、远游姿态一起构成了李白对盛唐气象进行表达的独特美学方式;而李白谈到月亮时往往可以用“得月”二字来概括,对于“得”的关注,乃是一种提纲挈领式的总结,李白也正是以此来表达其与月的精神联系的。[7]这种“得”的精神内涵,恰恰是李白频频在“三元”结构中实现物我合一、自我对话的关键所在。傅绍良先生也慧眼如炬地提出,李白诗中的月亮意象是“我即自然”的创作模式的结晶,在李白所处的盛唐时期,“月”意象的背景渲染、情感寄托与哲理升发等诸多意义初步熔铸一炉,并在李白的文学作品中产生一种集中、混融的神奇效果。[8]可以说,李白涉月诗中“三元”结构的出现,不仅是李白天才的创造,而且得益于前代写月诗的发展,以及盛唐时期深厚的文化土壤。

对于人、月和影之间关系的思考,除了上述所论《月下独酌四首》之外,在李白的其他诗篇中亦有所体现。如“夫君弄明月,灭影清淮里。高踪邈难追,可与古人比”(《寄弄月溪吴山人》)[3]557,这里同样有“我—月—影”三元结构,只不过主要强调了“月”与“影”的对立:“月”象征着隐逸、自由和超脱的理想境界,“影”则代表了功名、形骸和烦恼等尘世牵绊。李白赞赏和追求的正是“弄月”和“灭影”这样一种比于“古人”的情志。作为李白久负盛名的记梦诗,《梦游天姥吟留别》中依然有这种关于“我—月—影”彼此呼应的“三元”思想:“我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。湖月照我影,送我至剡溪。”[3]604“我”的梦游居然要依靠“湖月”的照耀来实现。作为这场梦的关键中间物,“月”起到了一个转化、升华的承接作用,于是“我—月—影”的“三元”结构又自然形成了。

在“我—影—月”这样一个细节性的“三元”结构中,李白几乎无一例外地选择了追求朗照万物的“月”。可吊诡的是,他写“月”时常常又写到“梦”和“期许”,“月”往往是可望而不可即的,而“我”却与“影”保持着既明显对立又无法割舍的紧张关系。正是在这种混杂多重矛盾的张力中,李白的痛苦和孤独才呈现出来。若暂时撇开难以企及的“月”,李白仍倔强地强调自己与“影”的紧张关系。如“心悬万里外,影滞两乡隔”(《闻丹丘子于城北山营石门幽居,中有高凤遗迹,仆离群远怀,亦有栖遁之志,因叙旧以寄之》)[3]563、“自笑镜中人,白发如霜草。扪心空叹息,问影何枯槁”(《览镜书怀》)[3]959、“心飞秦塞云,影滞楚关月”(《江南春怀》)[3]960,在这三个饱含情感的诗例中,李白都将“心”与“影”分别置于相互区分的对立语境中。虽然其中并无对“月”这一重要角色的书写(“影滞楚关月”中写到“月”,主要是与“秦塞云”形成结构性对称,难以视其为独立的主体),但“心—影”的对立关系和“我—影”的并置实无二致。作为独立人格与情思象征的“心”渴望获得自由、年轻与欢乐,而滞留于时空中的“影”却无可避免地一次次给“我”带来无奈的叹息、失落的苦楚。

自古洎今,“形影相吊”都是表达孤独伤感的经典用语,强调一个人无依无靠,只有身体和影子相互安慰。粗看起来,在这一成语中,“形”和“影”似乎在孤独中达成了和解与统一;可是,二者终究是不同的,只是因为实在的“形”无法与其他灵魂相遇,无可奈何下只能在虚妄的影子中获得慰藉:与其说这是一种自我谅解,弗如说是自嘲和自我讽刺。睥睨天地、孤标傲世的李白自然也会有“形影相吊”的孤苦时分,如“倾壶事幽酌,顾影还独尽。念君风尘游,傲尔令自哂”(《北山独酌寄韦六》)[3]574、“独酌劝孤影,闲歌面芳林。长松尔何知,萧瑟为谁吟”(《独酌》)[3]909。其中,“倾壶事幽酌,顾影还独尽”大概与陶渊明存在着较深的渊源,“倾壶”一句可视为对陶渊明“倾壶绝余沥”[9]253的回应,而“顾影”一句则全然取自陶渊明《饮酒二十首·并序》之“偶有名酒,无夕不饮。顾影独尽,忽焉复醉”[9]165。该诗标题曰“独酌”,而李白笔下大部分“独酌”诗都呈现了“形影相吊”的情境。这在中国文人看来,绝非少见。

“独酌劝顾影”与“萧瑟为谁吟”相互呼应,共同指向的是诗人的孤独和哀伤,不过可以看到,此处并无“月”,缺少了“三元”结构中的重要一环,整首诗的情调也显然大为不同。在有“月”介入的完整的“三元”结构中,月充当了李白走向精神超脱与自由的出口;而一旦失去了“月”的亲近,他就只能“独酌劝顾影”,留下充满遗憾与迷惘的无奈了。李白的高超之处正在于他能够跳脱出“形—影”二元对立的狭窄空间,于茫茫天地中找到“月”,从而在诗歌中建构一个新的“三元”结构,并在不断呼唤和追求明月的历程中秉持自由浪漫、乐观积极的人生态度。

三、陶渊明的“身影”:李白匠心之一瞥

魏源作《戏自题诗集》,曾曰:“太白十诗九言月,渊明十诗九言酒。”[10]755-756虽不无偏颇,但也表明李白诗中的“月”和陶渊明诗中的“酒”一样,有着极具阐释性的空间。对陶渊明的部分作品及其思想做稍稍简单的回望会发现,在一定程度上,李白与陶渊明的确具有承继性和相似性,典型的如对“酒”的嗜好、对“三元”结构的运用,以及李白在“酒”的基础上对“月”意象的匠心独运。

在中国文学史上,陶渊明是作为第一位典型的内省式、自白式诗人而闪耀在诗坛的。从对春播秋收的笔记,到对花草虫鱼、山川云鸟的描写,到对饮酒赋诗的迷恋,再到对移家、失火、祭丧和国难等各种事件的叙述,陶渊明都巨细靡遗地用诗歌小心拾掇着。而且,他并未步汉大赋繁复铺衍的后尘,而是在看似随意着笔的事物或事件中糅合了大量的心思与情感。对这样一位古典的自白式诗人,可以从他丰富的“履历”中找到一份最具代表性的“自白书”:《形影神三首》。与众多叙事性和描写性较强的作品不同,《形影神三首》更像是多重声音交杂的辩词,其抒情性在陶诗中也颇具典型意义;该组诗之所以需要格外关注,根本上就在于这些辩词是对陶渊明精神困境与历程的集中呈现。

《形影神三首》包含有提纲挈领的小序,三首诗分别题作“形赠影”“影答形”和“神释”[9]41-47,其具体内容是三者间不同立场的陈述与对话。毫无疑问,这三首作品明显构成了彼此呼应和互相辩驳的关系。这种奇妙的呈现效果首先得益于一种“三元”结构的写作形式,其次才是本质上关于“形”“影”“神”思考的“三元”思想。当然,这种问答式或辩论式的写作形式也并非陶之独创,其在汉代的文学作品,尤其是辞赋中,几乎是一种习以为常的构思与写作模式,“这种形式也将谈论、辩驳和最后宣布学术观点按先后顺序排列”[11]91。再往前,似乎可追溯到庄子、列子和屈原诸人:《庄子》中的“庄周梦蝶”“罔两问景(影)”、《列子》中的“力命论”,乃至屈原的《天问》,似乎都可以视为《形影神三首》中思想互搏的源头,“他的诗歌在很多方面来讲都是一种对私人价值观的辩护,追求个人的自我实现和幸福感,与公众价值观和官场生活的要求背道而驰”[12]255。

同样,在李白身上,类似的精神矛盾与自我辩论也存在,甚至在其诗歌的结构和思想本质上,都跟陶渊明《形影神三首》有一定的互文性关系。但从陶之“三元”思想、结构转变到李之“三元”思想、结构,这中间所变化的绝非仅是两个思想人格对于个体价值和现实困境的不同探问;稍加品察,就能从二人不同的写作特征中发现更深刻的异质性。比较陶之《形影神三首》和李之《月下独酌·其一》,前者对“形”“影”“神”三者别出心裁的讨论,无论是从形式上还是从思想上看,都属于陶渊明所处时代的典型;而后者所呈现的“我”“影”“月”三者的纠缠,其形式、内容和思想都几乎是李白的独创,很难说是李白所处时代的主流心声。同时,陶之“形—影—神”有强烈的形而上的精神指向,而李之“我—影—月”反倒偏于形而下的现实呈现。

相较而言,除了“我”和“影”的现实感外,李白创造性地引入“月”这一自然意象,在现实与理想、醒世与醉梦中,演绎着类似陶渊明的思考,但却彰显了不同时代、不同个体的不同心迹。如其仿拟之作《独漉篇》,王琦注曰:“萧士赟曰:《独漉篇》即《拂舞歌》五曲中之《独禄篇》也,特《太白集》中‘禄’字作‘漉’字,其间命意造辞亦模仿规拟,但古词为父报仇,太白言为国雪耻耳。”[3]194可知李白此作乃是翻陈出新。《独禄篇》古词全篇四言,而李白之《独漉篇》则杂以四、五、七言,但仍以四言为主。值得留意的是,《独禄篇》开篇曰:“独禄独禄,水深泥浊;泥浊尚可,水深杀我。”[3]194李白《独漉篇》开篇则为:“独漉水中泥,水浊不见月。不见月尚可,水深行人没。”[3]194因为是仿拟之作,二者在句式、用词和思想情感上明显具有很高的相似度,但李白仍然在此发挥了其高超的创造性。《独禄篇》中是“水”“泥”“我”三者,而李白之作则是“水”“泥”“月”和“行人”四者;他创造性地增添了“月”意象,甚至用“行人”一词对指向性明确的“我”做了距离上和身份上的处理,使短短四句话有了更复杂的深层意义。而在此诗的后半部分,又有意无意地提及“月”,以其来喻指自己的忠肝义胆。这种对“月”意象近似固执的习惯性运用,显示出李白创作时深层的自觉意识。

在“月”这一关键性意象中,可以管窥到李白对陶渊明式“三元”结构的创造性发挥,“月”的加入,意在从陶渊明念兹在兹的“酒”的基础上寻求另外的解脱。因此,首先需要承认,李白在思想路径上对于陶渊明有一定的沿承。以《山中与幽人对酌》为例,可以看到李白对陶渊明有着精神上的呼应:“两人对酌山花开,一杯一杯复一杯。我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来。”[3]913王琦为此作注曰:“《宋书》:陶潜性嗜酒,贵贱造之者,有酒辄设。潜若先醉,便语客:‘我醉欲眠,卿可去。’其真率如此。”[3]913除意象“酒”和“琴”的运用及诗句的化用外,这首诗的淡雅、自然气质也与陶渊明诗有极大的相似性。甚至可以大胆猜想,这位“幽人”或许并非真实存在的人,而是李白虚设的对象——可能是陶渊明,抑或是皎皎明月。

而且,陶、李之间的渊源还在于,二人身上都有道家思想的深刻烙印,老庄思想浸染着二人的情思和作品。李长之先生认为他们身上都有明显的道家气质,他曾比较了二人的宇宙观:“李白的宇宙观即是动的,李白心目中的宇宙是有精神力量在内的,这和陶潜便很不同了,陶潜的宇宙观却是静的,陶潜心目中的宇宙只是物质。”[13]53此论确然,且不说上文所指出的李白“月”意象书写的动态性,仅就李白能在陶渊明“酒”意象的基础上纳入全新的“月”这一点,就足以表明李白的宇宙世界是相对更开阔、更具沟通性的。实际上,陶渊明与李白都受到了道家思想的浸染,他们共同追求的都是心游万物、物我合一的“逍遥”境界。在他们看来,自然界更多是作为一种精神的补偿、慰藉与未来的归宿而存在的。在陶渊明身上,是“采菊东篱下,悠然见南山”[9]173和“死去何所道,托体同山阿”[9]293;在李白身上,则是“永结无情游,相期邈云汉”[3]904和“相看两不厌,只有敬亭山”[3]917。就本质而言,《庄子》中“天地与我并生,而万物与我为一”[14]79之语所推重的超脱境界,才是二人最本质和最终极的共同价值追求。而且,这种内在精神的追求一次次为后世文人所强调,典型的如另一位天才型的写“月”能手——苏轼。在苏东坡丰富的生命历程中,其与陶渊明、李白的内在联系,也可以在大量的和陶诗和写月诗(包括文、赋)中得以管窥。

结语

有理由去认同这样一句话:“风景首先是文化,其次才是自然;它是投射于木、水、石之上的想象建构。”[15]67在中国古代文学(尤其是古典诗歌)漫长的“月”意象书写史中,不论是在数量的丰富性上,还是在情感的多元性上,抑或是在诗歌艺术、写作技巧的创造性上,李白都在“月”意象中灌注了太多的心力。无论是在经典化的表达上,还是在个性化的书写中,李白这位骨子里有着浓重“客寓意识”[16]13的孤独游子,既因难以割舍的复古情怀而不断追忆六朝的文化人格和审美体验,又在盛唐气象的濡染下纵情挥毫,在引人入胜的“月”意象书写中不断锤炼自己的诗艺,塑造自己的思想品格。在历史与具体的语境中,李白对“月”意象的个性化处理,对“词场”和“三元”结构的精心营构,对陶诗的诸多继承与独创等,都呈现出他天才型的个人性情与情感哲思;而由“月”所展示出的李白之自然观与审美理念,既带着南朝文士(典型如谢灵运与谢朓)深刻的思想烙印,又呼应着盛唐之际关于“人”与“自然”、“人”与“宇宙”的独特思考,这无疑也是对“天人关系”这一古老话题的另类表达。