双碳目标下燃煤电厂碳计量方法研究进展

王萍萍,赵永椿,张军营,熊 卓

(华中科技大学 煤燃烧国家重点实验室,湖北 武汉 430074)

0 引 言

随着3060双碳目标的提出,我国大力推动绿色低碳发展,但实现2030年碳达峰、2060年碳中和仍充满挑战。2020年我国碳排放总量为10.38 Gt,电力碳排放为3.67 Gt,占比超过总量的1/3,预测未来将达4.5~50.0 Gt[1-3],由于新能源的发展,燃煤电厂占比有所下降,但2019年燃煤电厂发电仍占总发电量的62%[4-5]。因此准确量化燃煤电厂CO2排放量是我国电力行业实现碳达峰的基石。2021年全国碳排放权交易市场(简称碳市场)正式启动上线交易,电力行业被首个纳入碳市场,被纳入的重点排放单位超2 000家[6],电力行业在碳市场的地位举足轻重,积极推动电力行业率先碳达峰,可为其他领域的碳达峰预留足够的时间和空间,最终确保我国全领域如期实现碳达峰[7]。

碳排放统计核算是科学制定国家政策、评估考核工作进展、参与国际谈判履约等数据依据,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》中明确提出统一规范的碳排放统计核算体系是双碳目标达成的关键一环[8]。目前我国规范统一的碳计量技术与欧美等国家先进水平仍存在较大差距,通过研究欧美等国家的温室气体管理机制可对我国电力行业碳排放统计核算提供思路[9]。传统碳核算方法由于排放因子的选取存在较大误差,统计的核算数据质量有待加强,多数燃煤电厂未安装CO2在线监测设备,缺少在线监测数据,碳核算体系不完善。保证碳排放数据质量,制定完整的碳数据收集流程,建立完整的碳排放数据库,探究适合中国燃煤电厂的碳排放监测、报告与核查制度是我国电力行业碳减排的前提,对达成双碳目标具有重要意义。

1 碳排放核算标准及政策

相比其他标准体系,在碳排放管理领域,国内外相关标准体系有待完善,是今后重点发展方向。由政府间气候变化专门委员会(简称IPCC)制定的《2006 IPCC年国家温室气体清单指南》[10](简称指南)为目前世界上应用最多的碳计量核算标准,并于2019年修改。2002年国际标准化组织(ISO)成立环境管理技术委员会(TC207)并于2007年成立温室气体管理标准化分技术委员会(SC7),目前已发布标准11项,正在修订的有6项[11-12]。ISO分别在2006与2013年发布了ISO 14064系列标准和ISO 14067系列标准,大气质量标准委员会(ISO/TC 146)在2014年发布ISO 19694《固定源排放——确定能量密集型行业的温室气体排放》系列标准[12],目前世界各国也分别进行相关标准体系的建设。

1.1 国外燃煤电厂的碳核算标准及政策

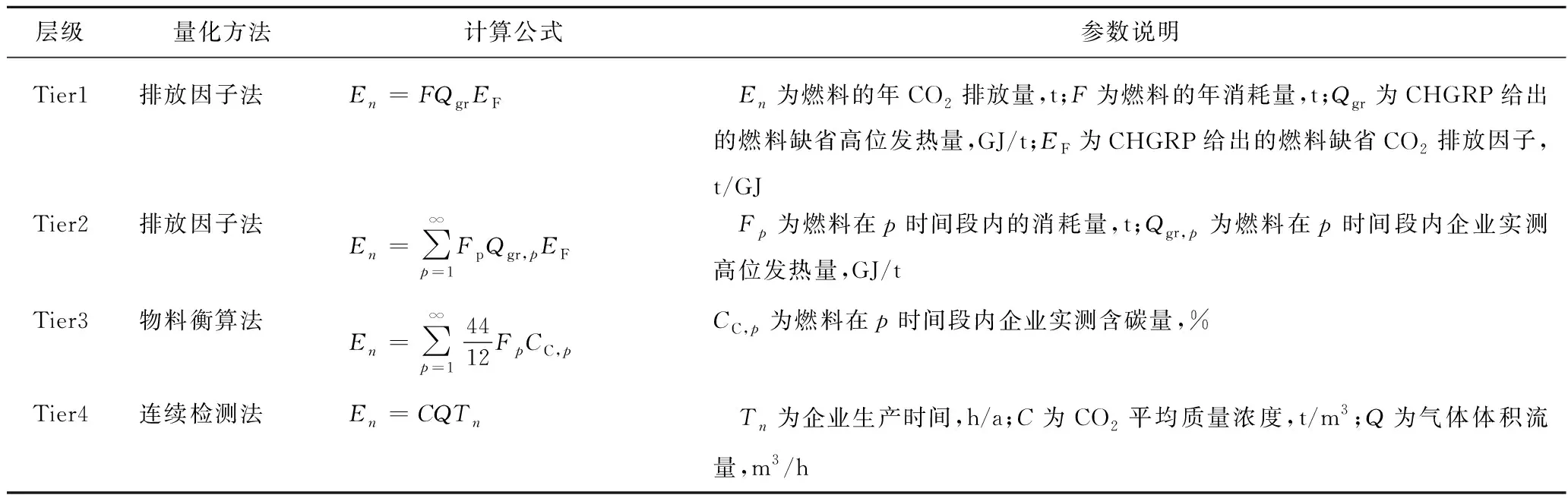

目前,美国火电主要采用在线监测法(CEMS)核算碳排放量,根据官方统计数据显示,70%左右的火电安装CEMS(Continuous Emission Monitoring System)设备进行碳排放监测,美国烟囱高度较低,通常将在线监测位点设置在烟囱80 m高处,测点气态污染物混合均匀,数据代表性较高[13]。对于碳计量相关标准,美国相关技术标准和规范主要在美国联邦法规(CFR)第60、75和98章节。第40卷第98条规定受酸雨计划约束(25 MW以上)燃煤机组须按联邦法典第40卷第75条规定安装CEMS监测CO2排放量,并进行美国温室气体强制性报告(GHGRP)[14-15],对于其他燃油燃气电厂和小型燃煤电厂(25 MW以下)可采用传统的核算法,报告将不同量化方法引入层级(Tier)概念,见表1。不同核算方法分为4个层级,层级间无高低之分。根据美国环保署数据统计,2011—2017年,美国不同发电机组碳核算方法的应用情况如图1所示,采用CEMS的燃煤电厂数量约占总量的2/3,远超其他2种核算法,CEMS在美国已成为主流趋势。

表1 美国强制性报告下燃烧过程CO2量化方法[14-15]

图1 美国发电机组碳核算方法应用情况Fig.1 Application of carbon accounting methods for generating units in the United States

欧盟目前的碳计量采用核算法和在线监测法并行。由于欧盟大部分燃煤电厂燃烧煤种单一,核算法应用更普遍,欧盟十分重视CEMS发展,制定了一系列法规标准对CEMS进行质量控制。《温室气体排放核算及报告条例》(MRG)第3阶段(2013—2020年)出台了《监测及报告条例》(MRR)及《认证及审核条例》,规定CEMS监测数据质量等同核算法数据质量[16]。欧盟碳排放交易体系(EU ETS)法规制度提出要增强核算方法灵活性、提高核算数据质量及提高在线监测法的认可度[17],对规模超过20 MW的火电机组核算数据采取规范化管理,根据需要选择核算法或在线监测法,2020年22个欧洲国家约140台机组采用在线监测法[18]。

为保证CEMS数据质量,在MRG中对参数的不确定度要求也引入层级概念,根据电厂CO2排放量将电厂分为4种,从小到大依次为A1、A2、B和C,A1级数最低,C级数最高,级数越高要求越高,对不同层级数据的不确定度要求[18-20]见表2。

表2 CEMS不确定度等级划分[9,18-20]

欧盟碳排放交易体系快速发展,碳排放交易体系自2005年开始实施,先后经起步、过渡、发展阶段,目前处于长期发展阶段。发展期间欧盟CO2排放量明显减少,超额完成减排指标。2022年6月22日,欧盟议会投票通过了碳边境调节机制[21](CBAM),要求进出口的高碳产品缴纳或退还相应的税费或碳税额,这是欧盟发展碳交易市场的重要一步。

除上述具有代表性的欧美国家,新西兰也非常重视碳排放,2001年制定了《2002年应对气候变化法》,2008年成为世界上第2个建立碳交易市场的国家[22]。澳大利亚于2011年通过《清洁能源法案》,2015年正式建立碳排放交易市场,重视温室气体核算与报告,环境与能源部专门制定了2套管理信息系统对温室气体进行核算[23-24]。日本2009年公布碳足迹标准TS Q0010,对CO2排放量大的企业推出5项措施并立法,2010年推出强制性减排计划,为碳排放交易市场推行做准备[25]。

2000年后,国内外开始建设温室气体核算体系,起步时间较晚,核算体系建设还不完善。2015年签署《巴黎协定》后,各国加快了相关体系建设步伐,完善碳计量标准体系,为实现低碳发展而努力。

1.2 国内燃煤电厂的碳核算标准及政策

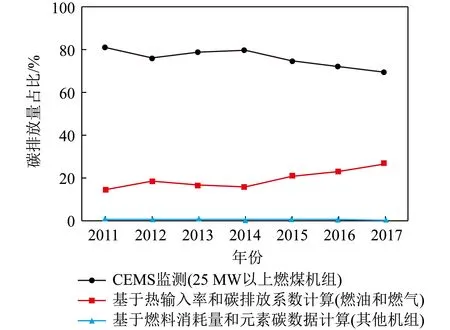

我国碳排放标准及政策需基于我国基本国情,借鉴欧美等发达国家的碳核算标准体系经验,建设具有中国特色的碳核算标准体系。我国企业的碳排放计量工作最初参照ISO相关标准[26],国家发展改革委等参考《IPCC指南》核算方法理论,2011年5月发布了《省级温室气体清单编制指南》,并于2013年10月发布了《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,推动了温室气体统计核算工作有序进行。2015年我国碳排放统计核算工作步入正轨,首次核算了基于实测法排放因子的中国碳排放总量,并修正了碳排放估计值,我国碳排放核算迈出了重要一步。同年,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与中国国家标准化管理委员会联合发布了GB/T 32150—2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》、GB/T 32151.1—2015《温室气体排放核算与报告要求 第1部分发电企业》。2022年我国生态环境部对近2 a碳排放量达2.6×104t的发电企业执行《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施(2022年修订版)》标准,强化数据质量监督管理。与欧美国家相比,我国能源产业结构不同,碳排放量巨大,需制定中国特色的碳核算体系。文献[27]探讨了我国碳排放管理标准体系框架的建立可借鉴三维标准体系框架,根据制度需求和实际工作在每一维度进行分类。以标准性质分类为例,主要分为4层5类,如图2所示。以核算/评价和报告/核查为标准基础,了解各大燃煤电厂的排放量范围,以此为基础制定最低标准值(基准值)并强制实行,进而给出推荐的先进值,最后给出碳排放技术规范,依次递进,形成碳排放管理标准体系。

图2 碳排放管理标准性质分类[27]Fig.2 Property classification of carbon emission management standards[27]

随着双碳目标的推进,对碳核算的要求越来越高,基于目前碳计量标准体系,我国各电厂煤质成分不同,普遍存在煤种掺烧现象,基数巨大的碳排放量仅依靠第三方碳核查机构,消耗大量人力物力,且数据质量无法保障,应注重CEMS的发展。我国CEMS刚起步,没有完整的核查体系,更缺乏衡量其测量数值准确性的标准,无论是从成本方面考虑还是从准确性方面衡量,现阶段将CEMS实测法覆盖发电企业不现实。但我国核算法已有最基本的核算体系与国家标准,可考虑先实现核算法的在线监测,创建核算法的在线监测平台,为后续搭建实测法在线监测平台提供基础。2020年6月,生态环境部公布《生态环境监测规划纲要(2020—2035年)》[28]提出遵循“核算为主、监测为辅”的原则。国内火电厂已逐步安装监测CO2的CEMS系统,弥补在线监测法的数据空缺。2020年11月30日,中国标准化协会发布《火力发电企业二氧化碳排放在线监测技术要求》团体标准,2021年12月22日,首个《火电厂烟气二氧化碳排放连续检测技术规范》行业标准发布,填补了我国在线监测法标准的空缺。

2 不同碳排放计算方法

截至目前,国际上碳计量方法可基于核算数据的获取方式、准确度等,简单分为核算法和在线监测法,在线监测法又称实测法,目前国际上最常用的核算法是排放因子法和物料衡算法,均可实现碳排放的准确计量。此外,基于燃煤电厂的碳排放特性,生命周期法和模型法也发展迅速。因此,本章将从排放因子法、物料衡算法、实测法、生命周期法和模型法5种方法介绍燃煤电厂碳计量的发展。

2.1 排放因子法

排放因子是表征单位生产或消费活动量的温室气体排放系数,如每单位化石燃料燃烧产生的CO2排放量、每单位购入使用电量所对应的CO2排放量等[29]。排放因子法(Emission Factor Method)在指南中进行了详细介绍,是目前国际上使用最多的碳排放核算方法,为能源活动水平数据、排放因子和燃料碳氧化率的乘积,计算公式为

(1)

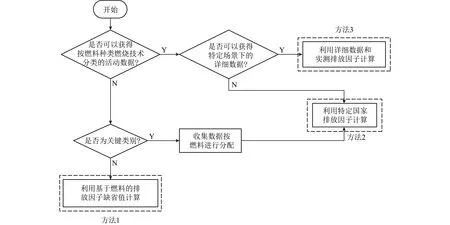

其中,E为CO2排放总量,t;AD,i为第i种燃料的消耗量,以热值形式表示,TJ;EF,i为第i种燃料的排放因子,t/TJ(以CO2计);OF,i为第i种燃料的碳氧化率,%。排放因子来源较多[30](表3)。指南中根据排放因子不同,分层次共给出3种燃煤电厂CO2排放清单编制方法,从方法1~3精度逐渐增加,具体分级方法如图3所示。

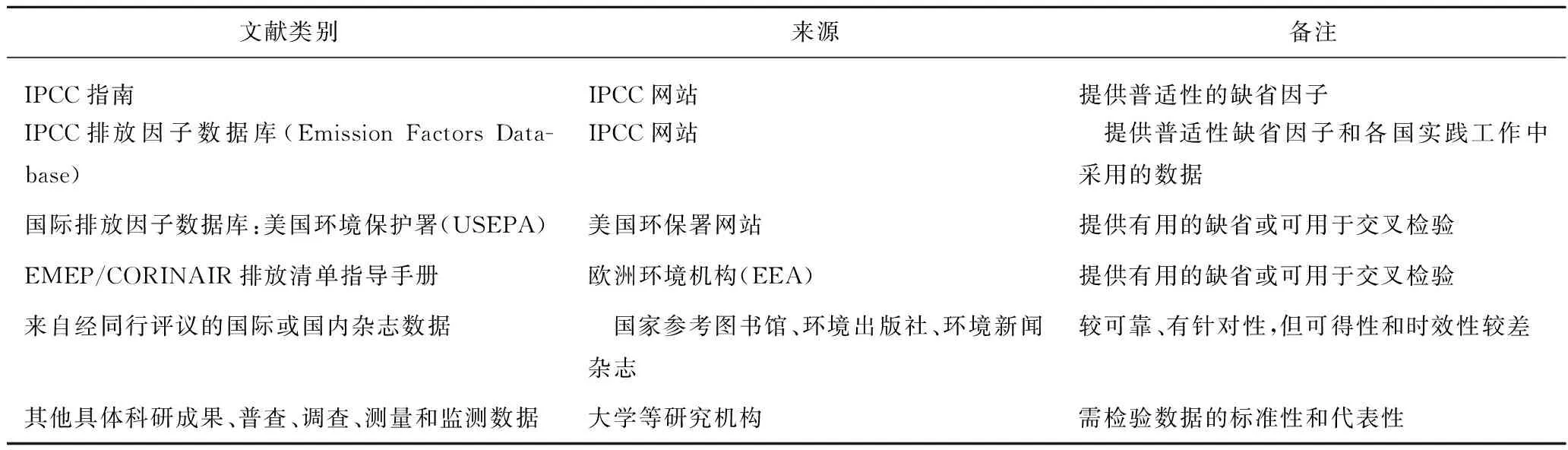

表3 排放因子来源[30]

图3 分级方法决策树[10]Fig.3 Decision tree of hierarchical method[10]

方法1:采用指南提供的排放因子缺省值计算CO2排放量,对于燃煤电厂,指南根据热值、含碳量、挥发分含量等因素将煤分为烟煤、无烟煤、褐煤等,针对每个煤种给出单位热值含碳量和排放因子缺省值,默认碳氧化率为100%,无CO产生,全部转化成CO2。该方法准确性最低,指南中的参考值所有国家均适用,但不精确;方法2:该方法细化到燃料品种、燃烧技术等活动水平数据,采用特定国家排放因子计算碳排放;方法3:具体到厂级数据,采用特定情景下的排放因子核算CO2排放量,如在特定情况下实际测得的排放因子,是对方法2中排放因子的进一步升级。

针对我国燃煤电厂,目前普遍采用GB/T 32151.1—2015《温室气体排放核算与报告要求 第1部分发电企业》[31]规定的核算方法,CO2排放总量等于化石燃料燃烧、脱硫碳排放和外购电力碳排放之和,均采用排放因子法,即

E=Ef+Es+Ee,

(2)

(3)

(4)

Ee=AD,eEF,e。

(5)

其中,Ef为化石燃料燃烧碳排放量,t;Es为脱硫过程产生的CO2排放量,t;Ee为企业购入的电力碳排放量,t;CAL,k为第k种脱硫剂中碳酸盐消耗量,t;EF,k为第k种碳酸盐的排放因子,t/t(以CO2计);AD,e为外购电量,MWh;EF,e为区域电网平均供电排放因子,t/MWh(以CO2计)。化石燃料燃烧的排放因子为元素碳含量与碳氧化率的乘积,直接影响碳排放。目前,元素碳含量检测分为自检和送检,从长期发展来看,推荐获得相关资质的企业自检。《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南》[32]给出元素碳含量检测方法,提出企业每天采集缩分样品,每月最后一天将该月每天获得的缩分样品混合,测量月入炉煤的元素碳含量。对于燃煤机组的碳氧化率可使用实测值或缺省值,对于脱硫产生的碳排放仅在使用钙法脱硫时考虑。

排放因子法简单直接,在缺乏准确统计数据的情况下,具有较好的可行性和适用性。聂曦等[33]针对《温室气体核算方法与报告核算指南(试行)》缺少企业计量数据来源和频率问题,指出对于燃煤单位热值含碳量和碳氧化率首选检测获得的数据。索新良等[34]以2台600 MW燃煤机组为例,利用经验公式拟合得到燃煤干燥基含碳量,使用排放因子法计算燃料燃烧和脱硫过程产生的CO2,发现燃煤碳排放占全厂碳排放98%以上。盖志杰等[35]以蒙古自治区燃煤电厂为例,介绍了对活动水平和排放因子的计算与获取过程,并探究了电厂碳排放量与供电量之间的关系。

排放因子法活动水平的选择、收集以及排放因子的选取、测算直接影响最终碳排放量,是不确定度的主要来源。针对排放因子本身的计算,JEON等[36]以韩国8个燃煤电厂为研究对象,运用检测的燃煤热值、碳氢含量及烟囱烟气CO2浓度计算对应的排放因子,发现相比IPCC推荐缺省排放因子计算的碳排放量,使用无烟煤和亚烟煤排放因子计算的碳排放量分别高10.8%和1.9%,烟煤低5.5%。LIU等[37]测算了我国燃煤发电过程和水泥生产过程中的碳排放量,发现通过实测计算出的排放因子与IPCC推荐排放因子的比值为0.6∶1.0,说明排放因子的缺省值与实测值差别较大。针对排放因子及活动水平对碳排放量的影响。吴晓蔚等[38]计算了某火电厂CO2排放量,并将其与套用IPCC计算所得温室气体排放量进行对比,发现偏差达7.5%。王小龙等[39]基于A、B两电厂运行数据,研究了排放因子的单位热值含碳量和碳氧化率对碳排放量的定量影响,发现二者对碳排放量最终影响分别为2%~10%和0.06%。朱德臣[40]采用56家发电企业的431组数据,分别计算基于实际检测元素碳含量得到的单位热值含碳量与缺省值对应的碳排放量,发现接近50%企业采用缺省值计算的碳排放量更高,会增加碳排放权交易的损失。孙建卫等[41]结合IPCC国家温室气体清单方法,利用因素分解法计算中国2005年碳排放强度为1.905 Gt,该结论高于其他学者计算结果,如魏一鸣等[42]和刘强等[43]对中国碳排放总量的核算结果分别为1.37 Gt和1.505 Gt。文献[37]也指出其他数据选择相同时,由于不同研究机构给出的排放因子之间存在差异,导致计算结果最大相对偏差可达40%。

综上所述,排放因子法流程较简单,但我国煤炭种类及发电技术水平与国外相比存在差异,使用缺省的排放因子数据,不一定能反映中国燃煤电厂CO2排放量的真实数据,应结合国情建立国家温室气体排放因子数据库,统筹推进各行业各类设施的排放因子测算,提高精准度,建立数据库常态化、规范化更新机制,为碳排放核算提供基础数据支撑。

2.2 物料衡算法

物料衡算法(MaterialBalance Algorithms)为质量平衡,规定系统边界后,进入系统的物质投入量等于离开系统的物质产出量,计算公式为

∑Gin=∑Gpro+∑Gout,

(6)

式中,Gin为投入物料总和,t;Gpro为所得产品量总和,t;Gout为物料和产品流失量总和,t。

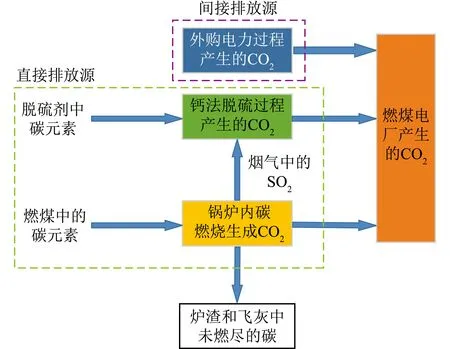

燃煤电厂物料衡算法主要是碳平衡的运用,基于煤炭、飞灰和炉渣含碳量等数据,计算碳排放量。李进等[44]分析了燃煤电厂内部的碳流通过程,从燃料消耗和脱硫剂消耗量出发,基于碳平衡关系,建立燃煤过程和脱硫过程的CO2排放量计算模型,并以单位发电量的碳排放量为碳排放强度,比较机组间排放水平。但模型较简单,计算数据的获取及结果存在误差,未考虑厂用电系统对机组碳排放量的影响。段升飞[45]采用碳平衡法,假定燃料燃烧全部转化为CO、CO2、总碳氢(THC)和颗粒物中的碳,定义不完全燃烧系数,计算CO2排放因子。谭超[46]在100%碳氧化率、无炉渣飞灰含碳量下的碳氧化率以及实测碳氧化率3种情形下,使用碳平衡法计算某电厂碳排放量,利用碳平衡法计算结果对排放因子和碳氧化率进行折算,结果表明碳平衡法最接近电厂实际排放情况,但计算精度很大程度上取决于电厂煤耗量及相关数据准确性。蔡宇等[47]基于燃煤电厂的煤质日报和经济日报等数据,根据能量守恒,建立以供电煤耗为基础的碳排放率计算模型,实际应用发现计算结果与IPCC缺省排放因子法的相对误差达27%~35%,并指出燃煤中氢含量是2种计算方法结果差异的重要原因,但模型未考虑脱硫过程的碳排放量。文献[48]基于碳平衡法,以煤粉锅炉机组和循环流化床锅炉机组为研究对象,将化石燃料燃烧碳排放、脱硫碳排放和外购电力碳排放为碳排放核算边界,具体碳流通如图4所示。建立供电碳排放强度计算模型,探究发电机组的运行状态和每个组成部分对供电碳排放强度的影响,效果较好。

图4 燃煤电厂碳流通[48]Fig.4 Carbon circulation in coal-fired power plants[48]

物料衡算法是核算法中相对准确的核算方法,但需收集大量数据,碳排放数据完整时,可考虑物料衡算法。

2.3 实测法

实测法(Measure Method)是通过连续排放监测系统(CEMS),直接测量排放气体的流量、流速和浓度等参数计算气体排放总量的计算方法[13],计算公式与表1一致。

欧美国家实测法发展成熟,具有较完整的碳数据库,并利用所测数据开展研究。SCHIVLEY等[49]根据电力部门CEMS历史监测数据,对2001—2017年美国各地区年度、季度、月度碳排放强度进行核算,指出由于新能源发电占比增加,在统计期间美国CO2排放强度降低了30%左右。在我国,朱晓睿[50]分析了可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)检测CO2排放的优势及应用到燃煤电厂上的可能性,对比研究了几种吸收光谱基线拟合方法,分析其在工业现场环境下的适用性,并通过模拟实际检测环境进行测量试验,分析影响CO2浓度检测精度的主要因素。李峥辉等[51]开发了一套适用于燃煤电厂的碳排放量在线监测系统,按照取样、数据预处理、再测量的技术路线,实现碳排放速率实时测量和排放总量统计。

燃煤电厂烟气采样方式有抽取采样法和直接测量法,国内电厂主要使用直接测量法。直接测量法又分为点测量和线测量2种。点测量是将传感器安装在探头端部,探头直接插入烟道内测量CO2浓度;线测量是将传感器和探头直接安装在烟道或烟囱上,再利用光谱分析技术或激光技术对被测物进行长距离直线型在线测量。调研发现,实测法的烟气流量检测设备精度及抽取烟气位置不同,会导致CEMS测量误差偏差达30%[52]。文献[46]计算了某安装烟气检测系统的燃煤发电机组碳排放量,发现实测法的测量结果稳定性差、数值跨度大,部分测量数据远高于碳平衡法等计算法的结果,这是由于烟道或烟囱中流场分布不均使测量的烟气流量和流速存在较大误差。因此对固定排放源较少的火电行业,探究烟道和烟囱内不同工况下气体截面流场的均匀性,确定有代表性的测量位点,可大幅提高实测法的测量精度,进而优化碳核算方法。目前也有不少学者对烟道和烟囱流场进行研究。王彤等[53]针对核电厂气态放射性物质在管道或烟囱气体流场中分布不均匀问题,以电厂改造前、后烟囱取样系统布置处的气体流场作为研究对象,运用流体动力学(CFD)方法对烟囱气体取样,并进行数值模拟计算,通过分析平均气旋角、速度分布、示踪气体分布、示踪气体最大浓度偏差和示踪气溶胶分布等指标,判定核电厂烟囱取样处气体流场的混合均匀情况,最终确定改造后的烟囱高度取样符合标准要求。KANG等[54]基于烟气流速研究,将GUM和蒙特卡洛方法应用于能源发电厂的现场烟囱,用皮托管测量烟囱气体流量,估计CEMS碳排放的不确定度。发现皮托管测量体积气体流量的相对扩展不确定度为3.81%,与蒙特卡洛方法不确定度评定结果相近,误差仅为0.05%。杨光俊等[55]建立烟塔合一和烟囱的数值模型,研究了气态污染物浓度场和固态颗粒污染物运动轨迹。石岩[56]以某燃煤电厂尾部烟道为研究对象,运用数值模拟方法,对锅炉尾部烟道空预器出口到引风机入口段烟道及主要零部件分别进行流场和浓度场分布优化设计,并分析优化前后磨损特性,提出防磨建议,为燃煤电厂锅炉尾部烟道设计和优化提供重要依据。

目前中国燃煤电厂安装的在线监测系统多用于NOx监测,专门用于CO2监测的在线监测系统较少,维修安装CO2在线监测模块成本较高,准确性受检测设备精度和稳定性限制,目前拥有完整的CO2在线监测系统的电厂较少。我国电厂掺烧现象严重,实测法的监测结果理论上优于核算法,在双碳目标下,国家正以火电企业为示范大力发展实测法,未来电厂的实测法将进入快速发展阶段。

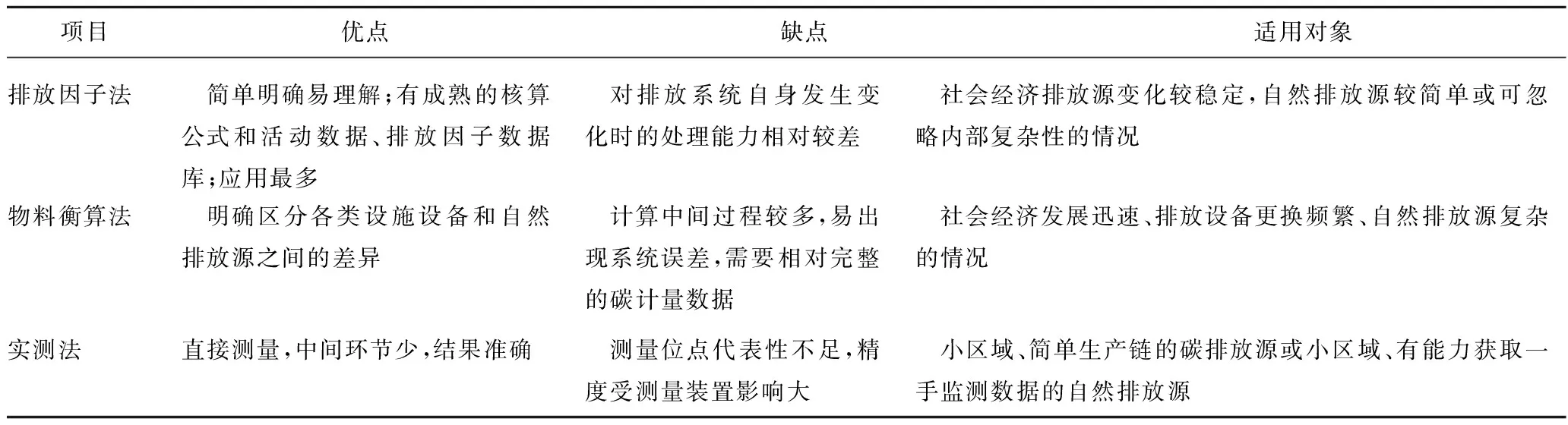

上述3种方法是目前燃煤电厂进行碳排放核算的常用方法,其优缺点、适用对象见表4。

表4 3种核算方法对比

2.4 其他方法

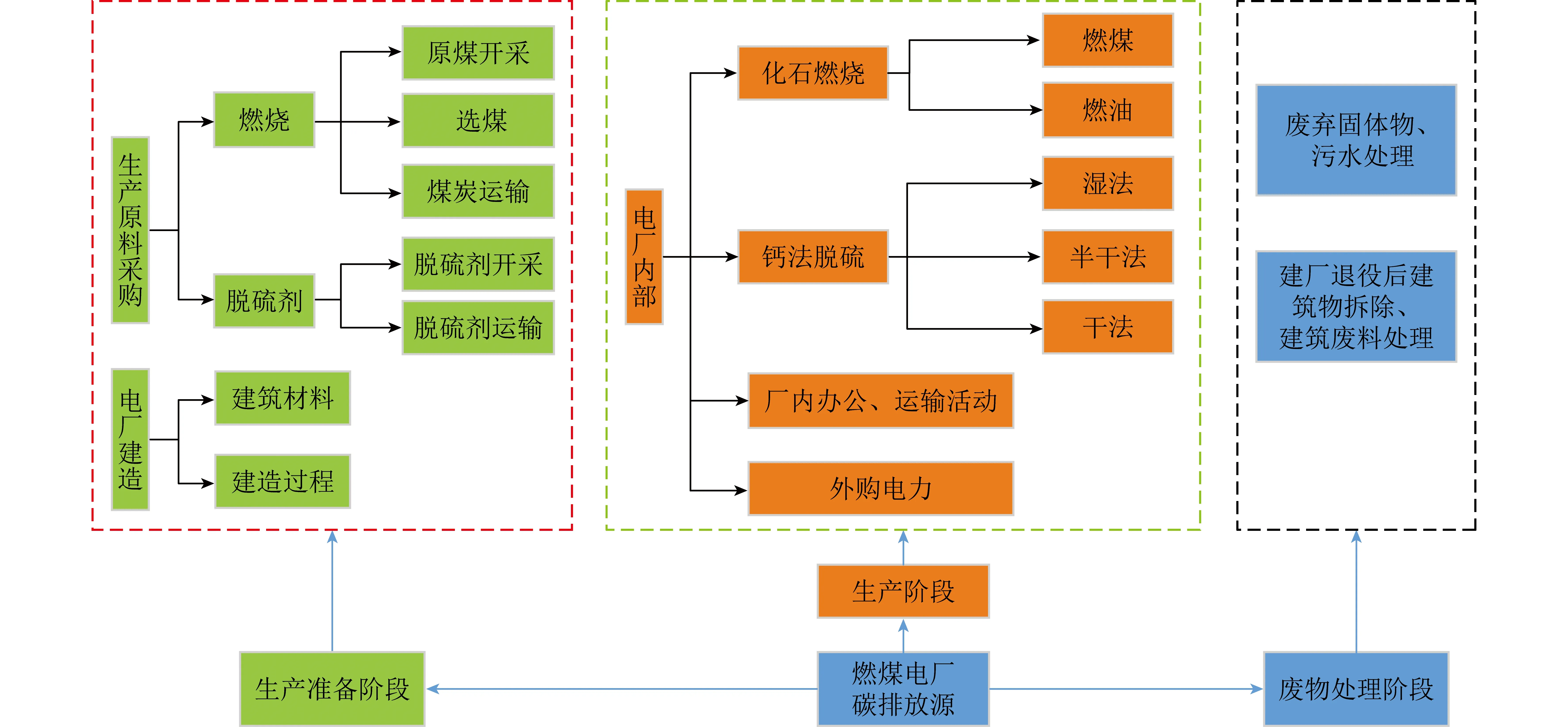

生命周期法(Life Cycle Method)是对一个产品系统的生命周期中输入、输出及其潜在环境影响的汇编和评价[57],该定义由ISO提出,目前被广泛接受。燃煤电厂碳排放源主要来源于生产准备阶段、生产阶段和废物处理阶段[48](图5)。3种核算方法主要集中在燃煤电厂的生产阶段,相比常用传统方法,生命周期法可尽可能囊括燃煤电厂的碳排放源,核算边界更广。夏德建等[58-60]先后建立了基于生命周期分析的中国煤炭能源链碳排放计算模型,前者应用情景分析法,对燃煤电厂各环节建立煤电链生命周期碳排放计量模型,计量得到煤电链不同情境下碳排放,同期,对燃煤发电环节进行定量分析,得到CO2排放量为840.19 g/kWh。后者对温室气体排放来源及规模进行比较,发现燃煤电厂CO2排放量为990.72 g/kWh。CHANG等[61]根据全生命周期理论,研究燃煤在开采分选阶段的温室气体排放情况,给出采煤和选煤过程中原煤损失率、电能消耗对应的CO2排放因子。文献[62]考虑到我国产煤地区与燃煤电厂距离较远,运输过程碳排放量较大,因此在CO2排放边界中加入原煤从开采到运输至电厂燃烧过程中的直接或间接碳排放源,建立燃煤电厂全生命周期CO2排放量计算模型。张莉[63]运用生命周期法对超低碳排放燃煤电厂的碳排放进行估算,核算内容包括煤的获取和运输过程、电力生产过程以及废弃物处理过程。研究发现整个电厂平均CO2排放因子为786 g/kWh,明显低于我国燃煤电厂CO2排放因子平均值。同时用生命周期评价法将应用超低碳排放技术的电厂与应用CO2捕集与封存技术(CCS)的电厂进行比较,对碳减排效果做出评价。燃煤电厂包含多个系统,系统之间还存在耦合现象,易漏算或重复计算碳排放量,生命周期法可全面核算整个电厂的碳排放,但计算电厂外各过程碳排放量时采用的是排放因子缺省值[64],因此计算的碳排放量核算范围全面但不精确,多数情况下用于碳排放量的估算。

图5 燃煤电厂不同生产阶段的碳排放源[48]Fig.5 Carbon emission sources in different production stages of coal-fired power plants[48]

模型法(Model Method)是基于能源输入产出、技术类型等因素进行建模,关于碳排放模型有IPAT/Kaya恒等式、STIRPAT模型、对数平均迪氏指数法(LMDI)、广义迪氏指数分解法(GDIM)、经济-能源-环境-一般均衡模型等[65],这些模型可根据实际场景分析影响碳排放的主要因素,可估算人类活动等对碳排放的影响,将经济、政策和人口等因素与人类活动产生的碳排放相关联,根据核算边界不同,可预测全球、国家或某区域的碳排放量[66-70],多用于宏观预测,具体到单个电厂的碳排放,应用较少。随着计算机技术快速发展,基于机器学习的模型被广泛应用于燃煤电厂,选取影响碳排放的主要因素作为模型输入,以碳排放量作为模型输出,选取合适的模型可实现燃煤电厂的碳排放预测,有利于国家及时了解电厂碳排放发展趋势并制定相应的减排政策。孟欣欣[71]以煤质参数和配风量为输入,以CO2排放量为输出,选用某燃煤电厂提供的150组样本数据,通过最小二乘支持向量机进行训练,获得输入量与输出量之间的关系模型。最后,选用20组数据进行验证,结果显示预测数学模型结果与实际值最大偏差为9.86%。米国芳等[72]使用带有周期性残差修正功能的改进GM(1,1)模型,对我国2011—2013年火电企业的CO2排放量进行预测。除直接利用模型法进行碳排放预测外,也可采用模型法对碳排放计算过程中的关键参数进行预测,如通过易获得的工业分析数据计算元素碳含量,可降低检测成本并克服某些电厂核心数据缺失的问题。文孝强等[73]以工业分析数据为输入、元素碳含量为输出,利用偏最小二乘回归算法,得到输入输出的预测方程式,并对模型进行检验,结果表明模型平均相对误差为6.12%。许巧玲等[74]同样以工业分析数据为输入,采用蚁群算法与支持向量机结合的方法对某工业锅炉碳元素含量进行预测,结合锅炉基本参数、运行参数及煤耗量得到CO2排放量计算公式,与传统多元线性回归预测方法比较,结果显示预测平均误差为0.64%,优于传统回归方法。卫冬丽[75]利用Matlab采用BP神经网络方法,以工业分析数据为输入、以元素碳含量为输出,建立基于元素碳含量碳排放模型计算燃煤电厂碳排放,得到的最终预测值相对误差绝对值为0.602%,并以某电厂为例,进行了准确性验证。

生命周期法和模型法常与排放因子法、物料衡算法结合使用。我国燃煤电厂数量巨大,规模不同,部分电厂无法给出完整的碳排放计量所需数据,如元素碳检测送检成本高、自检需检测资质等问题使部分电厂缺少元素碳检测数值;核算范围有时存在局限性,对于煤耗大、煤炭产地较远的电厂,煤开采及运输产生的碳排放量较大,应计入碳核算范围。生命周期法和模型法的加入会在一定程度上提高碳排放核算的准确性。

综上所述,燃煤电厂核算过程中,根据实际要求可选择不同的核算方法。如仅考虑化石燃料燃烧碳排放、脱硫碳排放和外购电力碳排放时,排放因子法、物料衡算法和实测法可相对准确计算碳排放。排放因子法过程简单,但误差较大,具有详细碳排放数据时可采用物料衡算法或实际计算的排放因子计算碳排放,提高精确度;若电厂具备CO2在线监测装置和相应数据质量保证措施,应优先考虑实测法;当考虑电力生产阶段的上下游碳排放时,可应用生命周期法扩大核算边界;具备电厂运行数据和基本数据时,可采用模型法直接预测碳排放量或预测关键碳排放数据——元素碳含量。

3 核算法与实测法数据对比

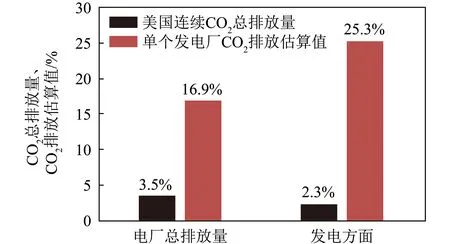

从国际上看,核算法与实测法在欧美等发达国家皆有较成熟的应用,均有较完整的核算法和CEMS碳排放数据库,有学者分析了2种方法所得碳排放数据的差距。ACKERMAN等[76]基于美国能源信息署(EIA)数据库和美国环境保护署(eGRID)2个数据库的碳排放数据,运用核算法和实测法分别计算了美国连续CO2排放量,结果发现电厂总排放量(电力加上有用的热输出)方面相差3.5%,发电方面仅相差2.3%。然而,细化到单个发电厂排放估算值时,平均绝对差较大,分别为16.9%和25.3%(图6)。QUICK[77]选取EIA和清洁空气市场部门(CAMD)的210家发电企业为研究对象,分析了核算法和在线监测法的差异。BORTHWICK等[78]和GURNEY等[79]研究了美国各数据库的排放数据差异,讨论了数据差异对政府制定相关政策的影响。

图6 EIA与eGRID数据库计算差距[76]Fig.6 Calculation gap between EIA and eGRID database[76]

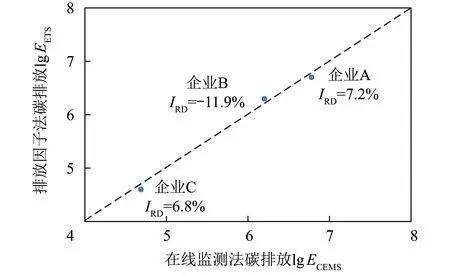

针对单个电厂的数据差异,文献[38]利用红外气体分析仪直接监测我国30台具有代表性的火力发电机组CO2排放,结果表明,直接监测获取的折算排放因子比IPCC缺省值高。段志洁等[80]以600 MW超超临界火力发电机组为试点,首次安装中国温室气体在线检测系统,对比了排放因子法、物料衡算法和CEMS三种测量法的数据,发现直接监测法数值波动大,且高于排放因子法计算结果。张海滨等[81]使用烟气分析仪等仪器直接监测CO2浓度、CO浓度、烟气流速等计算CO2排放,结果表明,相比排放因子法,直接监测法计算结果准确且数值更小。张钦等[82]对比了北京市3家电厂的有效核算法数据和在线监测数据,对在线监测法中不合格和缺少的数据进行替代,采用相对差距衡量对比(式(7)),计算结果如图7所示,与学者基于发达国家大量企业数据得到的分析结果基本一致。

(7)

式中,IRD,j为第j个电厂核算法与在线监测法数据相对差距,%;ECEMS,j为第j个电厂在线监测法所得CO2排放量,t;EETS,j为第j个电厂核算法所得CO2排放量,t。

图7 在线监测法和排放因子法碳排放数据的一致度[82]Fig.7 Consistency of carbon emission data obtained by online monitoring method and emission factor method[82]

针对不同监测方法不确定度水平及来源分析,LEE等[83]以某燃烧烟煤电厂为例,核算法测得的碳排放量比CEMS低12.27%,IPCC默认的净热值是核算法不确定度的主要来源,烟气体积流量测量是CEMS不确定度的主要来源。QUICK等[84]认为,CEMS测量碳排放数据的不确定度范围低于核算法,相比之下烟气浓度测量较可靠。

在线监测法可直接测量烟气中CO2浓度和流量,在保证监测位点具有代表性的前提下,碳计量数据的准确性高于核算法,且可实时更新,中间过程少,操作简单。尤其在燃煤电厂存在严重掺烧现象时,核算法会产生较大误差。

4 结语与展望

论述了欧美等发达国家的碳排放计量发展现状,综述了燃煤电厂常用的排放因子法、物料衡算法和实测法,总结了优缺点和适用范围。介绍了生命周期法和模型法,弥补了电厂核算范围不全和关键碳排放核算数据缺失问题。最后论述了核算法和实测法数据对比现状,阐明核算法和实测法的误差来源。相比其他标准体系,国内外在碳排放管理领域的相关标准体系有待完善。欧美等发达国家发展较早,初步形成了各自的碳计量体系。我国尚缺少完整的碳计量体系,实测法处于初步发展阶段,缺少完整的碳核算数据库,标准及政策有待完善。近年来,随着我国碳计量体系的发展,我国逐步实现“核算为主,监测为辅”的碳排放核算方法。针对国际上流行的碳计量方法,排放因子法应用范围最广,计算过程较简单,但若直接运用IPCC指南的排放因子缺省值计算我国燃煤电厂碳排放,误差较大;物料衡算法应用较多,利用碳平衡计算燃煤电厂碳排放量,计算中间过程较多,需要完整数据才可获得准确的碳排放量;实测法与其他计算方法不同,可直接测量烟气中CO2浓度与烟气流量,理论上可获得更准确的碳排放数值,在我国政策推动下有望快速发展;生命周期法可加入电力生产阶段的上下游碳排放,故可以扩大核算边界;模型法可直接预测碳排放量或预测关键碳排放数据——元素碳含量,弥补关键核算数据缺失问题。这5种方法可根据获取核算数据的方法不同分为实测法和核算法2类,通过对比发现核算法的主要误差来源为排放因子和净热值等数值的选取和测量,实测法的主要误差来源为烟气流量和CO2浓度的测量,但实测法一般优于核算法。我国火电厂煤种混烧较为普遍,因此,加快实测法的发展是未来发展趋势。

我国是煤炭大国,火电行业是目前碳排放主要来源。在双碳目标下,实现煤炭资源清洁高效利用,制定碳减排政策,减少CO2等温室气体排放是我国燃煤电厂亟待解决的问题。碳排放统计核算是科学制定国家政策、评估考核工作进展的数据依据,是燃煤电厂实现双碳目标的基石。因此,需加强以下研究:① 我国火电行业须加快碳计量方法发展和碳数据库完善,促进我国碳交易市场的发展,构建完整的碳计量方法标准体系;② 深入探究核算方法的不确定来源,优化核算法和在线监测法;③ 基于全流程碳平衡原理,探究核算法与在线监测法之间的耦合关系,建立数据对比方法,提高碳排放核算数据的准确性;④ 制定相关政策法规制度,规范电厂碳计量方法流程,保证碳排放数据质量,形成中国特色的统一规范的燃煤电厂碳排放统计核算体系,为碳达峰碳中和工作提供全面、科学、可靠的数据支持。