Mg/Y改性Ca基吸附剂强化吸附CO2试验

匡盛铎,陈 炜,林文升,王 傲,刘晟言,田 冲

(武汉大学 动力与机械学院,湖北 武汉 430062)

0 引 言

工业革命以来,人类社会迅速发展,能源消耗量快速增加,而大部分能量来源于化石燃料的使用,大量CO2排入大气。大气中CO2体积分数从1750年的278×10-6上升到2017年的405×10-6[1]。随着世界能源需求增加及煤炭、石油和天然气高水平消耗,预计到2050年,CO2排放量将超过500×10-6[2],温室气体排放造成全球变暖等环境问题引起广泛关注。由于风能、太阳能等低碳能源技术不足以满足人类能源基本需求,化石能源在各国能源消耗中仍占较大比重[3-7]。根据《全球能源市场展望报告》,2035年前,化石燃料提供的能量将占全球新增能源需求的60%,而煤、石油、天然气等化石燃料完全燃烧后的碳元素以CO2形式存在[8]。以燃煤发电为主的电力结构仍是我国未来电力的主要来源。第75届联合国大会期间,我国提出力争于2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和的目标。根据国内预测,2035年我国煤炭消费占比仍超50%[9]。因此,减少化石燃料燃烧导致的碳排放迫在眉睫,亟需开发可工业化的碳捕集方式。

CO2捕集与封存技术(CCS)将生产活动中释放的CO2用适当方法收集储存,防止其排向大气,可暂时解决目前的碳排放问题[10]。根据CO2捕集原理及技术路线的不同,通常可将碳捕集方法分为燃烧前捕集技术、燃烧中捕集技术以及燃烧后捕集技术3种。但CCS技术还有很多问题有待解决,并未实现成熟完整的工业化减排[11]。基于Ca基吸附剂的钙环化技术[12](CaL)逐渐受到重视。钙环化技术是一种可直接应用于发电厂的燃烧后碳捕集技术,有望实现工业生产应用,如在热电厂锅炉燃烧后尾气中吸附CO2并密封,直接减少火电厂碳排放量。Ca循环以CaCO3煅烧生成的CaO吸收CO2为基本原理,成本低、吸附量高、腐蚀性小,是极具前景的高温吸附剂。但实际循环中,吸附和煅烧温度远高于CaCO3的塔曼温度,导致吸附剂严重烧结,堵塞微细孔,吸附效率随循环次数增加而大幅衰减[12-13],Ca循环经济性降低,需不断补充新鲜吸附剂,且废弃的吸附剂易造成二次污染。

乔春珍等[14]利用小型固定床反应器研究了Ca基吸附剂循环吸附过程中煅烧温度、煅烧气氛、碳酸化温度、压力等对循环特性的影响。发现吸附剂转化率随循环次数增加而下降,较高的煅烧温度和长时间保温更易造成吸附剂烧结[15-18],可通过掺杂改性制备复合吸附剂提高其抗烧结性,多次循环后其吸附率仍保持不变或缓慢下降[19-22]。Ce掺杂潜力巨大,CeO2的塔曼温度高达1 064 ℃,远高于吸附剂的工作温度。研究发现溶胶凝胶法制备的Ce掺杂改性吸附剂循环性能良好,由于掺杂CeO2的吸附剂具有壳交联结构,使CO2与CaO接触更好,且CeO2可提高吸附剂的碳酸化速率[23]。MgO较高的塔曼温度使其备受关注,目前对Ca/Mg吸附剂的研究包括掺杂方法、Ca/Mg物质的量比及前驱体选择等[24]。Y改性的Ca基吸附剂循环性能明显优于普通石灰石的CaO循环性能[25],吸附剂比表面积明显提高,<20 nm介孔比例增加,对吸附剂的循环性能提升作用明显。但Y价格较高,大量掺杂Y2O3无法满足高效且经济的要求。

目前通过掺杂其他元素制备改性Ca基吸附剂的方法有溶胶凝胶-燃烧法、干混合法、湿混合法和共沉淀法等方法[26]。罗聪[12]分别用溶胶凝胶-燃烧法、干混合法、湿混合法制备Ca/Mg吸附剂,比较不同制备方法对吸附剂性能的影响。其中溶胶凝胶-燃烧法制备的改性Ca基吸附剂中添加物与CaO混合最充分。因制备过程伴随柠檬酸的剧烈燃烧产生了十分蓬松的结构,使吸附剂孔隙结构发达,制备的改性Ca基吸收剂性能远优于其他方法制备的改性Ca基吸附剂。

笔者基于溶胶凝胶自蔓延燃烧法,利用Mg/Y对Ca基吸附剂进行改性处理,研究掺杂比例对高温Ca基吸附剂吸附性能和循环性能的影响,并探究Mg和Y元素对Ca基吸附剂性能的提升效果,通过改性处理改善Ca循环中吸附剂的吸附能力和循环性能,提高Ca循环技术经济性,以期为高效Ca基吸附剂的开发与循环利用提供理论与技术支持。

1 试 验

1.1 吸附剂制备

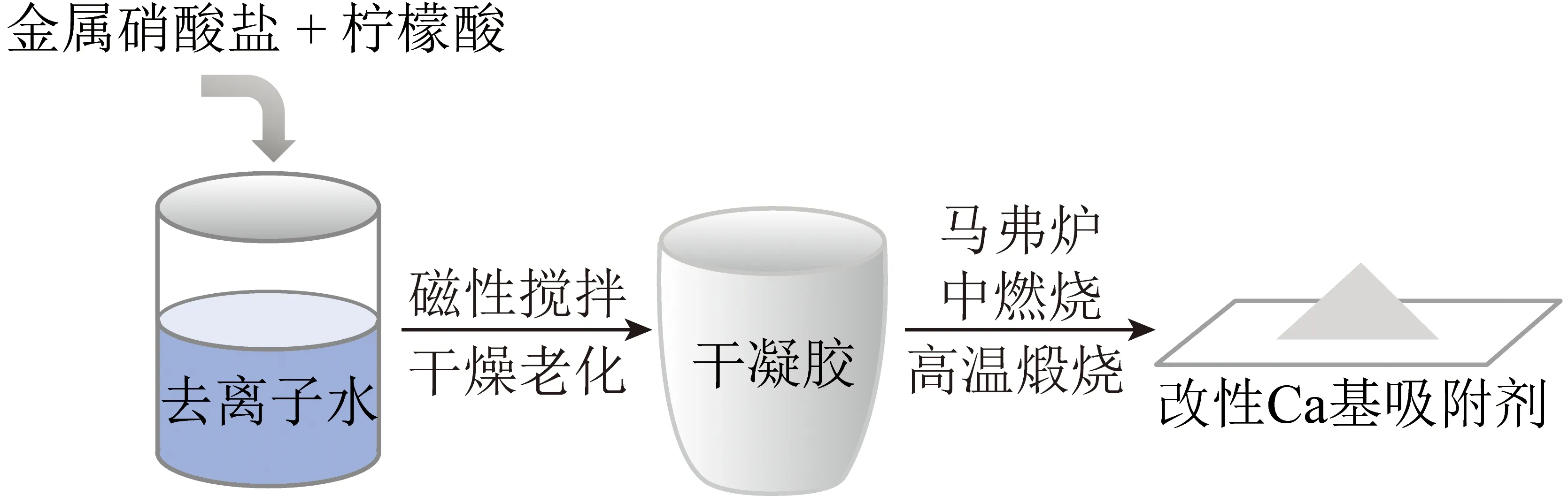

采用溶胶凝胶自蔓延燃烧法制备改性Ca基吸附剂。溶胶凝胶-燃烧法流程如图1所示,不断搅拌使金属盐均匀分散到液相中,柠檬酸作为络合剂与金属离子形成络合物,经溶胶凝胶过程形成络合物凝胶放入高温马弗炉中;柠檬酸作为燃料,金属盐作为氧化剂,发生氧化还原反应,释放大量气体和热量,使凝胶剧烈燃烧并膨胀,最后得到细粉末状样品[12]。

图1 溶胶凝胶-燃烧法流程Fig.1 Sol-gel combustion process

选用Mg(NO3)2·6H2O(Y(NO3)3·6H2O)为添加剂前驱体,Ca(NO3)2·4H2O为Ca基前驱体,将Ca(NO3)2·4H2O、Mg(NO3)2·6H2O(Y(NO3)3·6H2O)及络合剂C6H8O7·H2O放入烧杯中,加入去离子水使其完全溶解,使溶液中金属离子和柠檬酸物质的量比相同;80 ℃恒温搅拌7 h形成半透明湿凝胶;湿凝胶在室温下干燥18 h放入电热恒温干燥箱中,80 ℃下干燥5 h,升温至110 ℃干燥12 h形成黏稠的干凝胶。将干凝胶迅速放入600 ℃马弗炉中,干凝胶剧烈燃烧并膨胀成颗粒状,700 ℃下煅烧2 h得到产物。制备的5种改性Ca基吸附剂见表1。

表1 5种改性Ca基吸附剂

1.2 CO2循环吸附试验

1.2.1 热重循环吸附试验

使用德国耐驰公司生产的STA449F3型热重/差热综合分析仪在程序控温设定工况下进行循环吸附试验。反应器坩埚中装填约10 mg吸附剂,通入流量30 mL/min N2,以20 ℃/min升温速率将样品升温至850 ℃保持10 min,完成试验前的预煅烧过程。以20 ℃/min降温速率降温至700 ℃,稳定后通入反应气体持续30 min,流量为120 mL/min(15 % CO2和85 % N2),完成一次吸附过程。停止通入反应气体,保持30 mL/min纯N2氛围,以20 ℃/min升温速率将样品升温至850 ℃保持恒温10 min,完成一次脱附过程。重复上述吸附和脱附过程完成5次循环。保持30 mL/min N2流,以20 ℃/min降温速率使反应器温度降至室温,关闭气源,取出吸附剂[27]。

1.2.2 固定床吸附试验

使用科晶公司生产的OTF-1200X型管式炉作为固定床吸附装置定量测试改性Ca基吸附剂的循环和吸附性能。固定床管式炉吸附台架如图2所示。

图2 固定床管式炉吸附台架Fig.2 Fixed bed tube type furnace adsorption table

高温吸附试验过程:称取约100 mg吸附剂样品放入瓷舟送入管式炉。循环吸附试验前进行预煅烧,40 min升温至850 ℃,同时通入流量0.3 L/min N2煅烧10 min,待瓷舟冷却至50 ℃左右取出称重,即第1次循环吸附前质量。煅烧后,将样品放回管式炉,通入N2,20 min温度升至700 ℃,温度稳定后停止通N2,通入1 L/min CO2在700 ℃吸附30 min,停止通CO2,通入N2,待瓷舟冷却至50 ℃左右称重,即第1次循环吸附后质量。将样品送回管式炉,通入N2,25 min将炉内温度升高至850 ℃,煅烧10 min,待瓷舟冷却至50 ℃左右称重,即第2次循环吸附前质量。重复上述吸附和脱附过程完成5次循环。保持0.3 L/min N2流使管式炉降至室温,关闭气源,取出吸附剂[28]。

低温吸附试验过程:300 ℃在15% CO2和85% N2气氛下吸附60 min,400 ℃下N2气氛中脱附30 min,其他试验条件与高温吸附一致。

1.2.3 CO2吸附量计算方法

每次循环的CO2吸附量k为

(1)

式中,m1为某一次循环吸附后吸附剂的质量,g;m0为该次循环吸附前吸附剂的质量,g。

1.3 吸附剂表征方法

采用帕纳科公司生产的XPert Pro型的X射线衍射仪对吸附剂进行了物相测定和晶相分析,使用Cu靶,将样品平铺于玻片上,置于X射线衍射仪,扫描范围为20°~80°,扫描速度为0.025 (°)/min,扫描周期为0.8 s。采用JADE软件分析测试数据。

采用泰思肯公司生产的MIRA3型场发射扫描电子显微镜分析样品形貌以及元素分布。扫描电镜用背散射电子束或二次电子成像,测试前在真空条件下喷金150 s。放大倍数为10~100 K,加速电压为5~20 kV。

2 结果与讨论

循环吸附试验中,改性Ca基吸附剂掺杂元素不会直接与CO2发生反应。MgO在低于300 ℃才会吸附CO2,而吸附温度为700 ℃,故不与CO2反应,而Y2O3作为惰性负载,不参与吸附过程,可较好体现掺杂改性后Ca基吸附剂的吸附性能和循环性能。

2.1 新鲜吸附剂表征

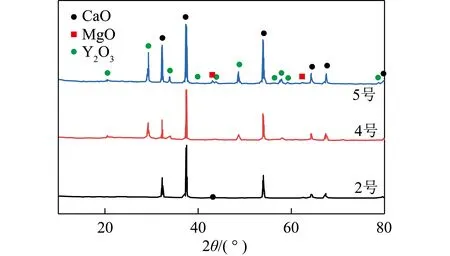

对2、4、5号3种Ca基吸附剂进行循环吸附前的晶相结构和表面表征。3种Ca基吸附剂吸附反应前XRD图谱如图3所示。可知2θ=32.199°、37.359°、53.859°、64.158°、67.378°、79.658°等处观察到CaO特征峰,说明有CaO晶相生成;2θ=42.916°、62.302°等处观察到MgO特征峰,说明有MgO晶相生成;2θ=20.494°、29.150°、33.783°、39.846°、48.540°、57.612°、78.588°等处观察到Y2O3特征峰,说明有Y2O3晶相生成。3种样品均表现出明显的CaO特征反射,2号和5号样品检测到MgO结晶相,4号和5号样品检测到Y2O3结晶相。同时,在所有样品中掺杂元素的晶体衍射峰不明显,说明这些掺杂元素的晶体在CaO表面高度分散,这些晶体相阻止了CaO晶体的生长和团聚,有利于多次循环吸附过程的CO2捕获[29]。

图3 2、4、5号Ca基吸附剂吸附反应前的XRD图谱Fig.3 XRD patterns of No. 2, 4 and 5 Ca-based adsorbents before adsorption reaction

2、4、5号3种Ca基吸附剂吸附反应前SEM对比如图4所示,可知3种吸附剂均为比表面积较大、疏松多孔的微观结构,有利于CO2在颗粒内扩散,提高CO2捕获性能。其中体积较大的球状晶体为CaO晶体,而附着其上的小颗粒状晶体为掺杂物。结合XRD结果分析可以发现,这些掺杂元素晶体在CaO表面高度分散,但Y掺杂的4号和5号样品表面可见明显颗粒。推测原因可能是掺杂的Mg元素进入CaO晶体晶格中,形成原子骨架[24],提高了CaO结构稳定性;而Y2O3作为惰性负载,其颗粒在CaO晶体间起间隔作用,可有效减轻烧结现象,同时形成大量介孔孔隙[25],有利于CO2吸附。

图4 2、4、5号Ca基吸附剂循环吸附前SEM对比Fig.4 SEM comparison of No. 2, 4 and 5 Ca-based sorbents before cyclic adsorption

2.2 热重循环吸附试验

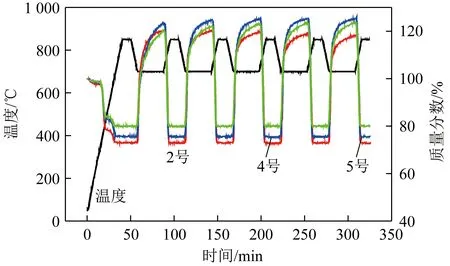

对2、4、5号3种吸附剂进行热重循环吸附试验,结果如图5所示。可知起始升温至850 ℃过程,即预锻烧过程中失重量为水分、Ca(OH)2、CaCO3等的脱除。虽然3种吸附剂初始质量均为10 mg左右,但吸附能力和受潮程度不同,导致预煅烧过程损失质量不同。2号吸附剂预煅烧后质量减少至初始质量的约72.5%,5次循环吸附后质量分别增至初始质量的约121%、120%、119%、118%、117%,吸附质量分别为初始质量的约48.5%、47.5%、46.5%、45.5%、44.5%;4号吸附剂预煅烧后质量减少至初始质量的约75%,5次循环吸附后质量分别增至初始质量的约124.5%、124.7%、125.0%、125.0%、125.0%,吸附质量分别为初始质量的约49.5%、49.7%、50.0%、50.0%、50.0%;5号吸附剂预煅烧后质量减少至初始质量的约80%,5次循环吸附后质量分别增至初始质量的约120%、122%、123%、123%、123%,吸附质量分别为初始质量的约40%、42%、43%、43%、43%。4号吸附剂吸附能力较优且吸附量较稳定;2号吸附剂吸附能力次之,但吸附量随循环次数增加明显下降;5号吸附剂吸附能力较差,但吸附量略上升。综上,4号吸附剂吸附和循环性能均优良。但由于热重试验样品质量较少,结果可能存在一定偶然性,需进一步借助固定床吸附试验进行定量比较。

图5 2、4、5号吸附剂热重循环吸附曲线Fig.5 Thermal-gravimetric cyclic adsorption curves of No.2,4 and 5 adsorbents

2.3 Mg掺杂Ca基吸附剂的循环吸附性能

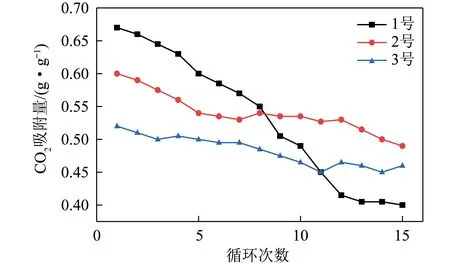

对比分析1、2、3号3种不同MgO含量改性Ca基吸附剂的高温循环吸附性能。3种吸附剂的CO2吸附量曲线如图6所示,可知3种质量比(Ca/Mg质量比为9∶1、8∶2、7∶3)吸附剂初始吸附量分别为0.67、0.60、0.52 g/g(以吸附剂计,下同);5次循环吸附/脱附后,吸附量分别为0.60、0.54、0.50 g/g。15次循环吸附/脱附后,吸附量分别降至0.40、0.49、0.46 g/g。

图6 1、2、3号吸附剂15次高温固定床循环CO2吸附量Fig.6 CO2 adsorption capacity of No. 1, 2 and 3 adsorbents for 15 cycles of high-temperature fixed-bed

由图6可以看出,CaO比例越高,初始吸附量越高。3种吸附剂的吸附量随循环次数增加均有不同程度的下降,且MgO比例越高,曲线越平缓。但3种吸附剂循环性能均优于一般天然Ca基吸附剂,如白云石5次循环的吸附量从0.6 g/g衰减至0.3 g/g左右[23],说明掺杂Mg后提高了Ca基吸附剂的循环性能,原因可能是MgO在吸附剂中起原子骨架作用。但是Mg的掺杂比例并非越高越好,MgO过高使起主要吸附作用的CaO含量比较低,总体吸附量比较低。2号改性Ca基吸附剂的高温循环吸附性能最优。

为拓宽吸附剂吸附温度范围,对2号Ca基吸附剂进行低温吸附性能测试,结果如图7所示。可知第1次循环时,CaO与MgO同时吸附,吸附量约0.006 g/g,生成CaCO3和MgCO3。400 ℃煅烧时MgCO3分解,但CaCO3无法分解,且煅烧出的CO2可能部分被未反应的CaO捕获,生成CaCO3。此后循环吸附中,CaO基本不吸附,主要以MgO吸附,吸附量维持在0.001~0.002 g/g。这是由于400 ℃下煅烧出的CO2部分被CaO捕获储存在吸附剂中,导致样品质量在循环过程中不断增加。说明Ca/Mg吸附剂可在低温下吸附CO2,且与吸附剂中MgO含量相关,主要是由于CaO在低温下的吸附量不高,MgO起主要吸附作用。

图7 2号吸附剂5次低温固定床循环CO2吸附量和释放量Fig.7 CO2 adsorption and release capacity of No.2 adsorbent in 5 cycles of low-temperature fixed-bed

2.4 Y掺杂Ca基吸附剂的循环吸附性能

2、4号改性Ca基吸附剂15次高温固定床循环CO2吸附量如图8所示。可知Ca/Y吸附剂的初始吸附量较天然Ca基吸附剂低,但循环性能优异,其吸附量在15次循环内维持在0.52~0.58 g/g,原因可能是Y掺杂使改性Ca基吸附剂产生大量孔隙,循环吸附后烧结现象有所改善[25]。

图8 2、4号吸附剂15次高温固定床循环CO2吸附量Fig.8 CO2 adsorption capacity of No. 2 and 4 adsorbents for 15 cycles of high-temperature fixed-bed

比较2号和4号改性Ca基吸附剂,研究Ca/Mg吸附剂和Ca/Y吸附剂的吸附能力和循环性能。Ca/Mg吸附剂的初始吸附量比Ca/Y高,但吸附稳定性劣于Ca/Y;Ca/Y吸附剂的循环特性较好,循环过程中,CO2吸附量较稳定。

2.5 双掺杂与单一掺杂Ca基吸附剂循环吸附性能比较

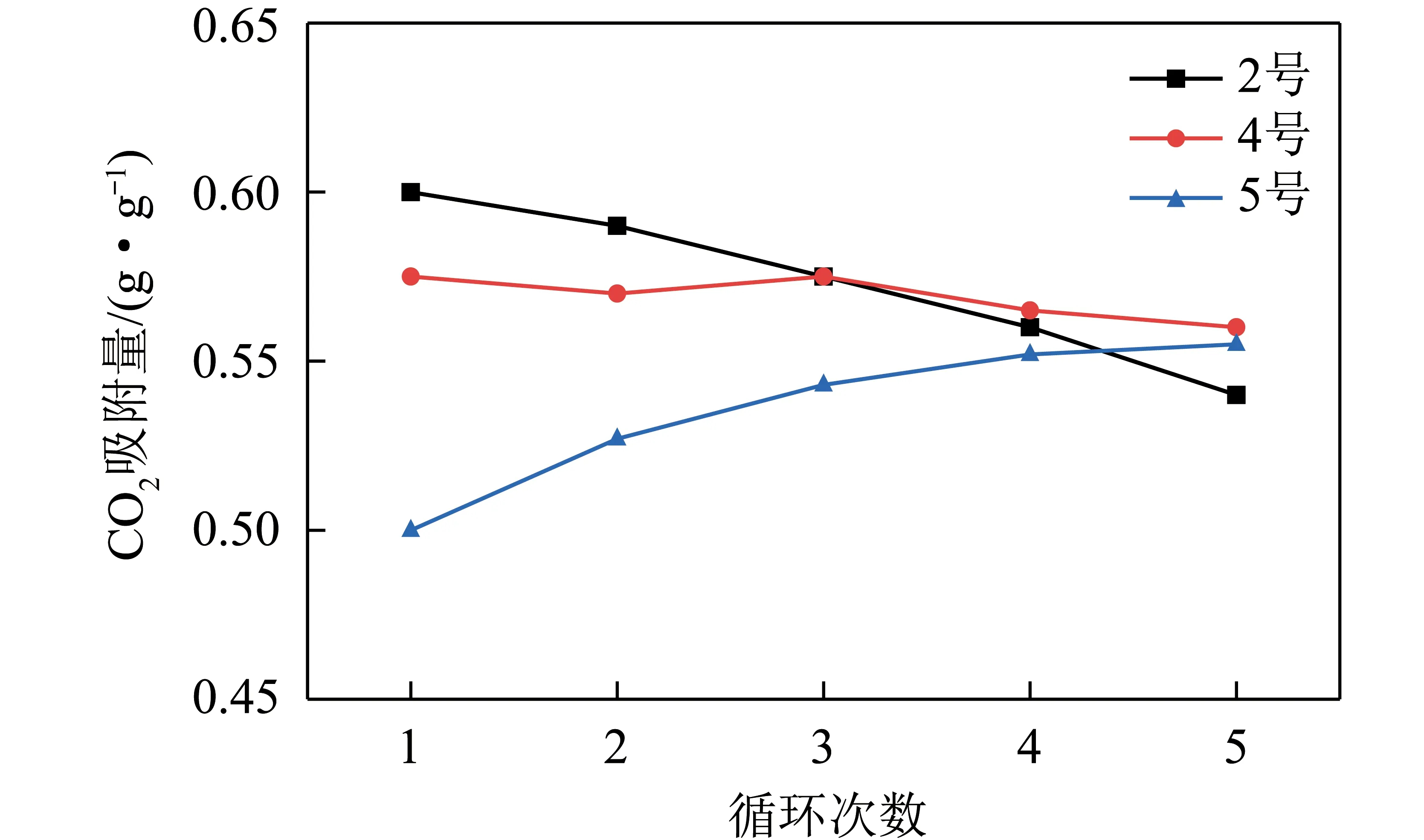

对比2、4、5号3种改性Ca基吸附剂,研究双掺杂和单一掺杂对Ca基吸附剂吸附能力和循环性能的影响。2、4、5号吸附剂前5次高温固定床循环吸附量如图9所示。可知相同方式制备的吸附剂由于内部成分不同,循环性能差别较大。

图9 2、4、5号吸附剂前5次高温固定床循环CO2吸附量Fig.9 CO2 adsorption capacity of No. 2, 4 and 5 adsorbents for the first 5 cycles of high-temperature fixed-bed

由图9可知,2号初始吸附量为0.60 g/g,高于其他2种,但5个循环后,吸附量降低至0.54 g/g,为三者中最低,即循环性能较差;4号吸附剂的初始吸附量为0.58 g/g,5个循环后,吸附量降低至0.56 g/g,为三者中最高,其吸附量总体稳定,循环性能较优;5号吸附剂初始吸附量为0.50 g/g,5个循环后吸附量升高至0.56 g/g,其初始吸附量低,虽然吸附量随循环次数有所上升,但仍然低于4号。双掺杂整体循环特性优异,但是其吸附量不及单一Y掺杂的Ca基吸附剂。

掺杂2种金属是为了形成耐高温抗烧结的复合氧化物,其中MgO可提高吸附剂的结构稳定性,而Y2O3在CaO晶体间起间隔作用。虽然吸附能力不强,但得到的改性Ca基吸附剂的循环性能优于天然Ca基吸附剂[30]。

综上所述,合成方法和CaO质量分数相同时,掺杂Mg和Y均有效提高了Ca基吸附剂的循环性能,且掺杂Y的效果优于Mg。

2.6 5次循环吸附、煅烧后的吸附剂表征

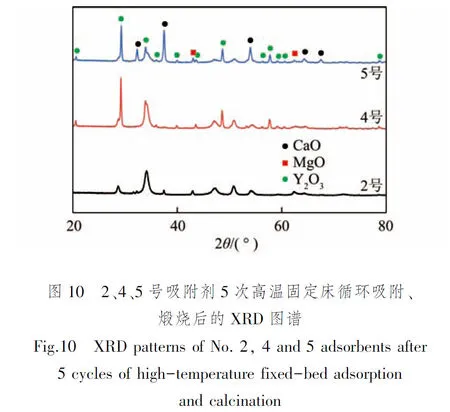

2、4、5号3种改性Ca基吸附剂5次固定床循环吸附并煅烧后的XRD图谱如图10所示。对比图3可知CaO特征峰面积明显减小,而掺杂的MgO和Y2O3基本不变,推测原因可能是高温下CaO吸附CO2,多次循环吸附后,吸附剂烧结造成CaO结构破坏,特征反射峰减小。3种氧化物晶体的特征峰数量变化不大,说明3种吸附剂中成分相对稳定。

2、4、5号3种改性Ca基吸附剂5次固定床循环吸附、煅烧后SEM对比如图11所示。对比图4可知,3种吸附剂均已出现烧结现象,CaO晶体明显团聚,导致晶体表面孔隙大量减少,吸附量降低[31-32]。4号和5号吸附剂表面仍可观察到颗粒,这与XRD结果相互验证。2号吸附剂烧结现象比4号和5号严重,说明掺杂Y后的循环性能优于Mg。

图11 2、4、5号吸附剂5次高温固定床循环吸附、煅烧后的SEM对比Fig.11 SEM comparison of No. 2, 4 and 5 adsorbents after 5 cycles of high-temperature fixed-bed adsorption and calcination

3 结 论

1)不同掺杂比例的Mg改性Ca基吸附剂在15次高温循环吸附中,Ca/Mg吸附剂的吸附量随循环次数增加均有不同程度下降,但循环性能均优于普通Ca基吸附剂,说明掺杂Mg使Ca基吸附剂循环性能得以提升。CaO和MgO质量比为8∶2的改性Ca基吸附剂的循环吸附性能最好,15次循环后吸附量达到0.49 g/g,为三者中最高。

2)对比分析Mg和Y掺杂Ca基吸附剂循环吸附特性,发现Ca/Mg吸附剂的初始吸附量(0.60 g/g)高于Ca/Y(0.575 g/g),但Ca/Y吸附剂的循环性能较优,循环过程中,CO2吸附量较稳定,15次循环后吸附量为0.52 g/g。

3)对比双掺杂和单一掺杂对Ca基吸附剂循环吸附特性的影响。Mg/Y双掺杂的Ca基吸附剂整体循环性能优于单一Mg掺杂,但吸附能力不及单一Y掺杂。合成方法和CaO质量分数相同时,掺杂Mg和Y均有效提高了Ca基吸附剂的循环性能,且掺杂Y的效果优于Mg。