基于专业课程内容纵深发展的纺织专业本科生培养模式的构建与实践

阳玉球,黄莉茜,李发学,俞建勇,张弘楠,刘洪玲,覃小红

(东华大学 纺织学院,上海 201620)

生态纺织品既代表了全球消费和生产的新潮流,又成为发达国家利用绿色壁垒限制进口的手段。我国入世至今,绿色壁垒在纺织品服装贸易中的地位日渐突出,国家紧紧围绕“绿色”出台了很多关于生态纺织品的规范以及认证标准,如GB/T 18885—2020《生态纺织品技术要求》、GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》等,企业和个人对生态纺织品的认知度和接受度也不断提高。我校(东华大学)纺织学院本科生六大专业方向之一的纺织品检测与商务方向在本科生培养知识体系中侧重传统纺织品检验,然而随着纺织行业的快速发展,没有系统深入接触过生态纺织材料检测的学生在继续深造或就业中会产生专业知识滞后的情况。2017年,“纺织品检测与商务”培养方向更名为“纺织材料”,通过调整课程体系,提高学生环保意识和社会责任感,树立绿色发展理念,明确作为“纺织材料人”的社会责任。近年来,微纳米功能性纺织品已成为关注的热点问题,抗紫外线、抗静电、防辐射、抗菌等与人类生活、健康密切相关的微纳米功能纺织品不断涌现并快速发展。在此背景下,微纳米功能纺织品的制备技术、技术标准、测试评价等也在传统纺织品的基础上得到了飞速发展,但是,以往的纺织品检测教学主要针对传统纺织材料,对微纳米纺织材料涉及较少;同时,微纳米纺织材料检测领域也缺少完整的检测体系和检测标准。

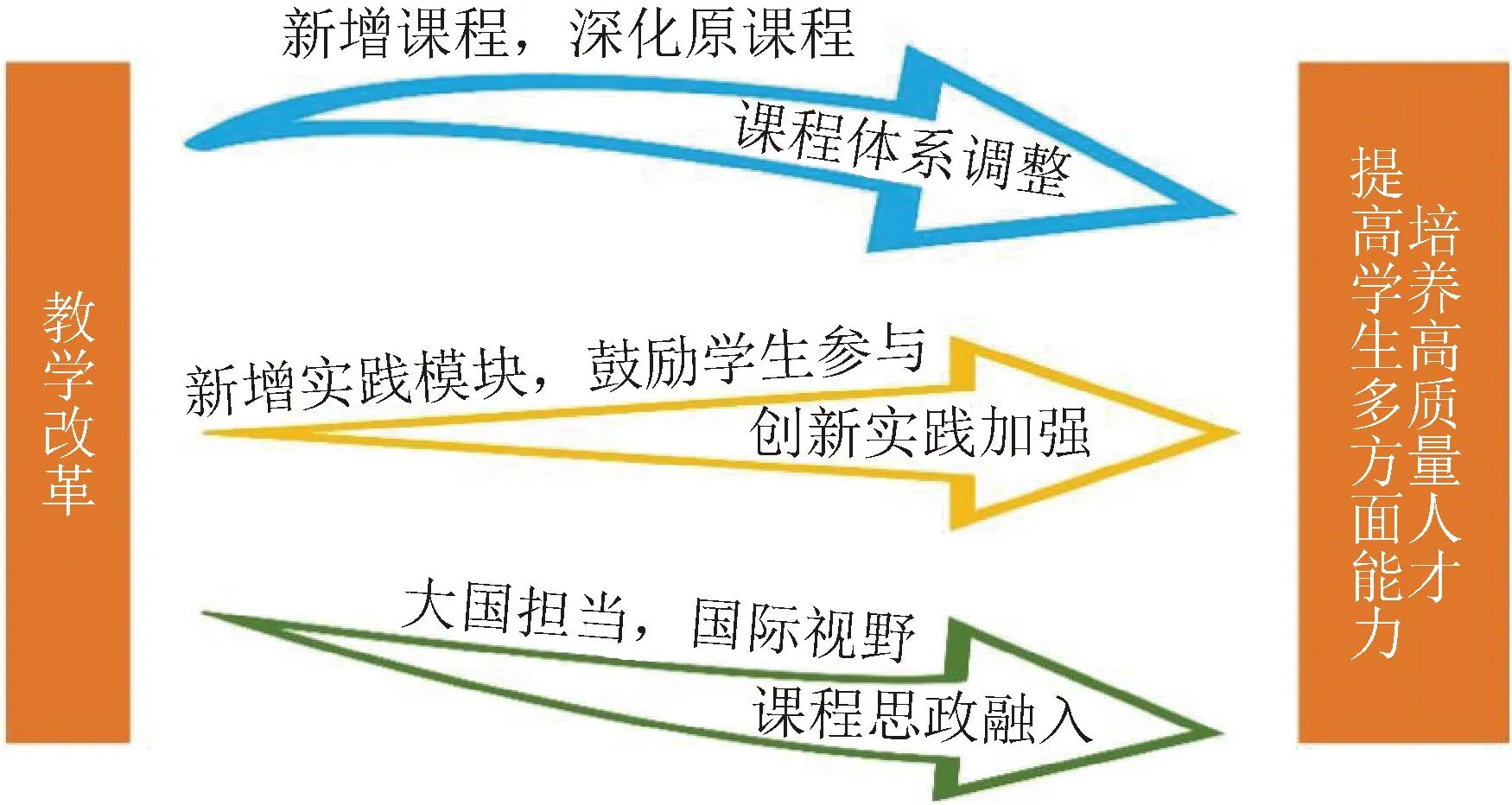

一、教学改革路径

2019年教育部印发的《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》提出了严格教育教学管理和深化教育教学制度改革的具体指导意见。纺织材料专业方向的教学团队积极推动教学改革,推进模块化课程建设与管理,丰富优质课程资源,培养学生发现问题、提出问题、独立自主地解决问题的能力,分别从课程体系、创新实践、课程思政三个方面进行了改革(图1)。

图1 教学改革中纵深发展的三方面

(1)课程体系调整。提炼与整合“纤维与纺织品测试技术”、“纺织品检测与质量控制”和“高分子物理”等已开设的课程;拓宽课程体系,新增 “微纳米纺织品与检测”、“纤维材料学”和 “先端纤维科学(双语)”等专业特色选修课。

(2)创新实践加强。在综合训练中强化以成果导向为中心的实践,教师助力学生参与创新创业活动,学生参赛热情以及获奖成果项数都得到了明显提高。在常规性能测试平台中,增加功能纺织材料和生态纺织材料的制备和检测两大实践模块,为纺织材料方向本科生深入开展科研活动提供了充分条件。

(3)课程思政建设。全面强化教师队伍的建设,教师充分挖掘课程所蕴含的思政元素,结合课程内容润物细无声地开展思政工作。在错综复杂的当前国际形势下,顺应国家“一带一路”倡议高质量发展愿景,培养学生的家国情怀和国际视野。

二、教学改革过程

1.专业特色课程体系的构建

全面梳理原有的课程体系,把“纺织标准学”、“纺织商品学”、“纺织品质量分析”、“纤维与纺织品测试技术”和“纺织品检测与质量控制”等课程采用合并提炼的方式进行改革,形成修订后的“纺织品检验学”与“纺织仪器学”两门课程。

建设纺织材料专业方向的特色课程,把以检验为主的课程体系向前延伸到纤维和纺织品的新型制备以及最前端的高分子化合物的合成等内容。将原料合成相关的“高分子物理”课程扩展为“高分子物理化学”课程,并新增材料制备相关的“微纳米纺织品学”“纤维材料学”课程,从分子结构的基础概念、基础理论和基础研究方法入手,在微纳米尺度下关注材料制备的技术、改性机理以及精准的检测核心点。

在进行特色课程教学内容纵深扩展的过程中,重点强化课程教材的编写[1-3],提炼教学思路[4],以“我课用我自编教材”的思路推动教学改革。在第1版《纺织材料学》教材的基础上修订并出版了第2版《纺织材料学》[1](2018年,中国纺织出版社出版)以及作为教材配套练习册的《纺织材料学习题集》[3](2021年,中国纺织出版社出版)。新增课程“微纳米纺织品学”的配套教材《微纳米纺织品与检测》[2](2019年,东华大学出版社出版),在介绍纺织品原有结构物性和功能性的基础上,加入了纳米技术的相关内容,帮助学生更好地理解纳米技术的特征和应用。经过几年的建设,“微纳米纺织品与检测”课程于2021年获得上海市级重点课程建设项目,目前已有逾400 名本科生参与该课程的学习,为学生以后开展相关的研究工作奠定了良好的基础。

学生需要在课程学习中掌握有利的语言学习工具,才能在发展变化的外部环境里不断适应、不断完善和超越自我,因此收集、阅读、分析最新科研技术进展情况非常重要。建设双语课程是培养学生国际视野,提高学生获得最新科研进展信息能力的有效方法。增加“先端纤维科学(日语)”和“专业外语 (英语)”作为纺织材料的专业选修课程,旨在通过双语教学培养学生国际视野[5],帮助学生提升自我,实现自我价值。

2.赛教融合

在常规性能测试的平台中,增加功能纺织材料和生态纺织材料的制备和检测两大实践模块,添置了反应釜、多组分纺丝设备、环境可控柔性电子测试系统、智能纺织品打印系统、智能可穿戴生物凝胶材料测试仪等设备,为新型纺织材料方向本科生深入开展科研活动提供了充分条件。“专业实习”课程则以校外的实习基地为主(包含国家先进功能纤维创新中心、浙江清华长三角研究院、SGS检测、天祥检测、上海晋飞碳纤科技股份有限公司等基地),教师带领学生完成为期4周的实践训练,涉及色彩设计、复合材料的制备与性能表征、功能纤维的制备与评价、民用纺织品检验等相关领域,提升了学生的工程实践能力。

为了充分锻炼学生的团队合作能力,实习期间让学生从若干个课题里选择一个课题深入研究,每个课题下设置2个或3个小组,每组5位学生,以小组的形式进行PK,在校内外导师的指导下,学生设计与执行实验方案,并在实习结束前进行答辩。例如,阻燃功能组要求学生在大量阅读参考文献后自行选择材料体系,尝试调制配方,通过小型纺丝机纺丝或阻燃后整理形成试制品,并进行阻燃功能鉴定。学生积极参与创新创业活动,教师基于成果导向强化“综合训练”以及“专业实习”的改革与实践[6],不仅学生参赛的主动性和积极性有了明显提高,而且多次获得上海市级、国家级奖项。

3.课程思政融入教学

纺织材料专业教师团队根据课程特点和课程内容的发展变化,加强同专职思想政治理论课教师的沟通交流,认真思考并挖掘课程蕴含的思政元素,将思政教育融入课堂教学。全面强化教师自身队伍的建设,教师团队参与编写《纺织类专业课程思政教学指南》[7](2019年,东华大学出版社出版)的第2章“纺织材料篇”[8]和第9章“工程伦理篇”,将典型案例引进纺织专业课程中,从现实问题中提炼思政元素,结合纺织专业特点和科技前沿,引导学生思考行业发展过程中的热点问题,真正将思想政治教育与专业课程有效结合(图2)。

图2 融入思政元素的纺织行业案例与全球化视野中工程伦理相结合的课程教学图谱

三、教学改革实践效果

在共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动下,围绕“中国特色,世界一流”的核心要求,纺织材料教学团队积极开展国际合作,2017年获得国家留学基金委创新型人才国际合作培养项目“纺织新材料国际化研究创新人才培养项目”,该项目的核心工作以我校纺织学院纺织材料系与日本京都工艺纤维大学先端纤维科学系的姊妹友好合作为基础,实现了教学资源共享,促进了学科的优势互补。近5年来我校纺织材料专业每年都有本科毕业生进入日本京都工艺纤维大学、英国南安普顿大学、新加坡国立大学等国外名校进一步深造,国际影响力得到了进一步提升。

在赛教融合的教学模式下,大部分本科生在掌握基本课程内容的同时,对科研产生了浓厚的兴趣,正初步具备从事科研的能力。通过不断努力,纺织材料教学团队指导本科学生创新团队获国家级、上海市级大学生创新创业项目多项。同时,我校大学生创新创业课题立项中纺织材料专业本科生获批项目数量呈现逐年增长趋势,特别是国家级和上海市级立项数从2017年的1项、5项分别增加至 2023年的5项、12项。纺织材料教学团队的教学成果多次获得国家级和省部级奖励,例如,2019—2021年连续获得中国纺织工业联合会纺织高等教育教学成果奖,2022年获得首批上海高等教育精品教材奖以及上海市高等教育优秀教学成果奖特等奖,等等。

四、结语

纺织材料教学团队在教学改革中坚持思政引领,确保教学方法科学规范;坚持育人为本,促进学生全面发展;坚持遵循培养规律,体现专业方向培养特色;坚持完善教学机制,推动教学持续改进。以期培养一批具有国际视野、专业知识及实践能力过硬、有较强创新创业能力的纺织专业人才。