课程思政背景下“针织学”课程教学改革探讨

付少举,张佩华,蒋金华,陈南梁,李 炜,沈 为,郭珊珊

(东华大学 纺织学院,上海 201620)

近年来,课程思政的教育教学理念越来越受到重视。习近平总书记多次强调,各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应[1-2]。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》、教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》等文件均强调了要把思政教育贯穿于人才培养体系,结合专业特点分类推进课程思政建设,进一步明确思政教育的重要性[3-8]。

我校(东华大学)自1959年开设“针织学”课程以来,历经几代教师的努力,课程在持续建设与发展中。如何将新时代课程思政的教育理念与传统“针织学”课程建设有机结合起来,以培养纺织强国人才,打造有深度、有高度、有创新的“金课”课程,成为目前教学改革和建设的重要任务之一[9-10]。因此,通过进一步分析、归纳课程思政元素应用于教学的典型案例,将思政元素与专业课程的基础知识、工程技能教学有机融合,从而实现显性教育和隐性教育的有效衔接[11]。本文以我校针织服装与工程系的“针织学”课程为例,尝试将文化自信、家国情怀、职业素养、科学精神等思政元素融入课程教学体系。

一、“针织学”课程的专业教学体系

“针织学”是我校国家一流本科纺织工程专业的一门课程,由“针织学1纬编”和“针织学2经编”组成,分两学期完成授课。该课程内容主要包括针织基本概念,针织物形成原理,常用针织物的组织结构特点和成圈工艺,以及针织物上机工艺配置等。专业课程教学体系以理论教学为主,辅以对针织设备的认识实践、织物认识与分析等实验教学,通过与动画、录像等多媒体结合的教学手段,形成理论和实践相结合的课程教学体系。“针织学”课程主要的教学目标设定如下:

(1)采用理论授课、文献检索及资料查询等方式获取信息,使学生对针织产品及其工艺具备一定的认识,能准确描述和表达针织物线圈结构特征,能用主要工艺参数与性能指标表征针织物的组织结构特性。

(2)熟悉针织物基本组织的结构特点和编织方法,掌握变化组织、花色组织针织物的结构特点与编织工艺。

(3)掌握针织机的基本结构,掌握横机、大圆机及经编机等机器结构和原理(包括选针机构、牵拉卷取机构、梳栉横移机构、送纱机构、整经机构及成圈机构)。能解决针织物基本组织结构分析、小样编织等问题。

(4)掌握针织产品的成形结构、编织工艺及特性。基于所学针织知识,可结合目标需求设计经编、纬编产品编织的技术路线,进行织物组织结构设计和工艺优化,并解决所涉及的技术问题。

二、“针织学”课程思政元素与教学目标

1.“针织学”课程思政元素分析

“针织学”课程的基本专业知识蕴含诸多思政元素。教学过程中若能将该课程的思政元素和典型案例有机融合于专业内容的传授与讨论、课后作业实训以及课外知识拓展等教学活动,可以使学生在获取专业知识的同时,又能树立正确的世界观、人生观、价值观并养成辩证思维方式,潜移默化中帮助学生塑造品格、丰富学识和增长见识,使其成长为符合我国纺织事业发展需求的专业人才。根据课程专业特征、知识体系和教学特点,将课程蕴含的思政元素主要归纳为文化自信、家国情怀、职业素养、科学精神等四个维度。

(1)文化自信。结合我国针织工业迅速发展的背景,介绍经编网格技术在航空航天领域的应用。如以玻璃纤维为原料,采用经编工艺生产的织物网格应用于“天宫一号”的电池帆板,用经编织物复合材料设计的“北斗” “鹊桥” “天通”卫星天线反射面等多项处于国际领先水平的技术,详细阐述自主设计与制备的特色经编结构所发挥的重要作用,使学生在学习专业技术的同时,进一步感受我国科技的发展,坚定文化自信。还可以课外知识的形式补充“天宫”“北斗”等体现中华优秀传统文化的命名方式背后的故事,在活跃学习氛围的同时,使学生感受我国灿烂的历史文化,增强文化自信,传承中华优秀传统文化。

(2)家国情怀。结合我国针织行业的发展历程,以及现今针织行业先进技术的发展与创新产品的研发,介绍我国针织领域的前辈、专业技术人员对我国针织技术的发展所作出的重要贡献。通过相关案例分析,可进一步激发学生的家国情怀,并培养学生以建设纺织强国为己任的责任感和使命感。

(3)职业素养。针织产品被广泛应用于服装、家纺、科技等各个领域,与人类生活密不可分。由于针织技术、产品结构与性能的变化较为复杂,针织产品质量的提升受各个生产环节工艺、技术的限制,需要高素质技术技能人才,不仅要增强学生的针织设计能力,还要培养学生精益求精的工匠精神。通过分析纬编毛圈成形中双沉降片的配合运动过程,结合社会分工日益细化的趋势,引导学生在工作中要注重团队协作;通过引入绿色纤维应用、可持续针织产品开发等案例,倡导学生用实际行动践行生态文明理念,进一步推动纺织工业的可持续发展。

(4)科学精神。“针织学”是一门以针织基础知识、编织原理、组织结构等理论为主要内容,结合针织机、组织结构等实践教学的课程,因此,学习该课程不仅需要学生具有科学的思维方式,更重要的是要具备勇于探索实践的科学精神。从平针组织到变化组织、罗纹到双罗纹等组织结构演变与性能变化的角度,引导学生发现事物运动和发展的辩证统一关系,培养学生的科学思维能力;结合针织结构的多样性和创新性、本质规律与变化规律、成圈过程中各系统互相影响等内容,培养学生探索创新的科学精神。

纺织工业作为我国国民经济的支柱产业,在解决民生问题、丰富生活等方面,具有显著的优势。我校作为培养纺织领域人才主要的高校之一,“针织学”作为我校国家一流本科纺织科学与工程建设的一门主要课程,不仅注重针织专业知识的灵活应用,还注重科学思维方式的培养,帮助学生在感受我国科技发展与文化传承的过程中建立文化自信,激发其科技报国的家国情怀和使命担当。“针织学”课程建设将专业知识教学与高校思想政治的教育工作紧密结合,在紧抓专业课程改革的同时加强思政改革,在“立德树人、协同育人”的基础上,将思政教育的基础理论、价值理念及精神追求有机融入“针织学”的教学改革,充分发挥“针织学”课程教书育人的重要作用,深入挖掘专业课程蕴含的思想政治教育资源,潜移默化地影响学生的思想意识和行为活动,以培育纺织拔尖创新人才。

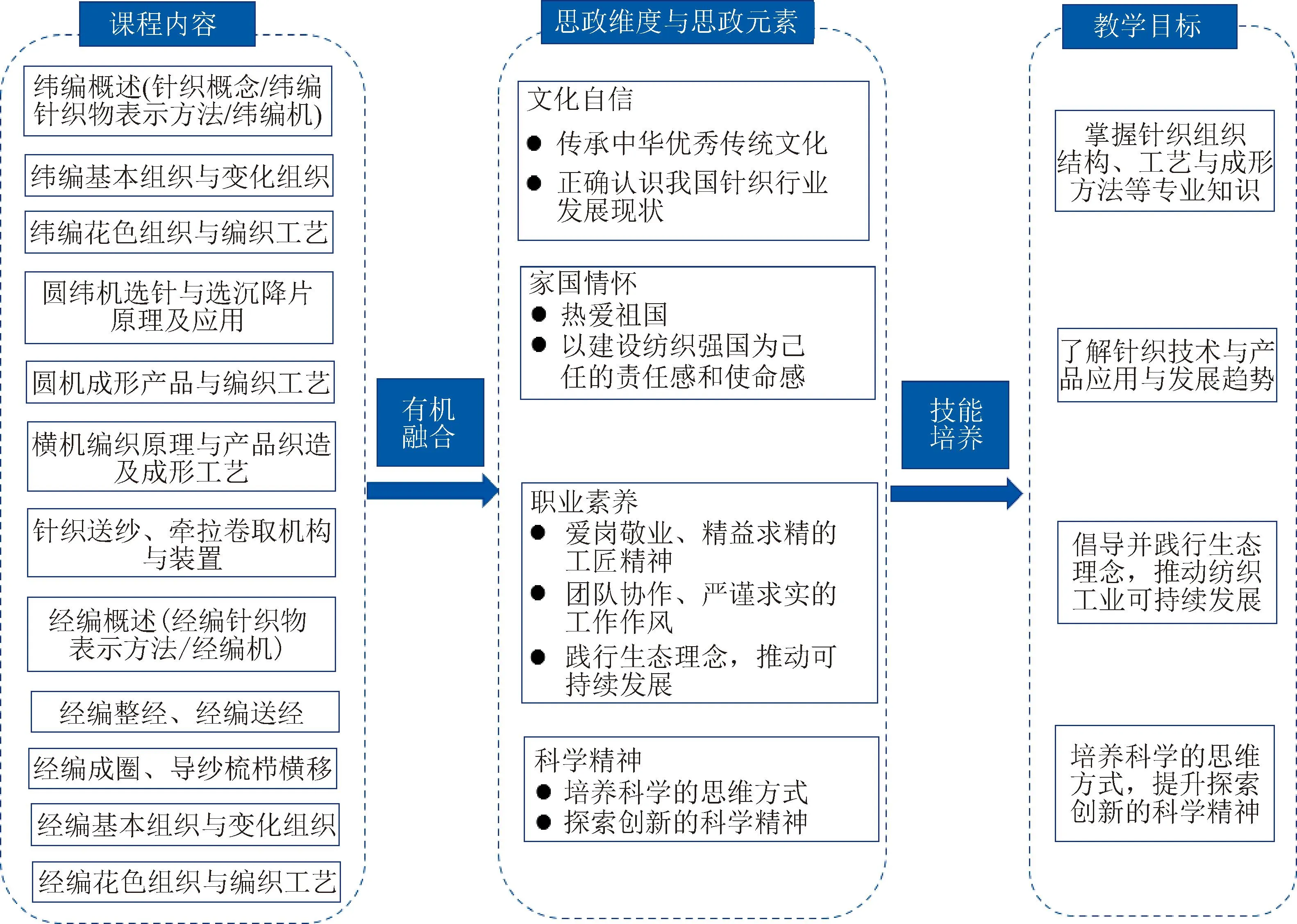

综上所述,深入解析“针织学”课程的教学特征与目标、思政维度与思政元素等,将课程蕴含的文化自信、家国情怀、职业素养、科学精神等思政元素与课堂教学有机结合,打造专业特色鲜明的思政教育。“针织学”课程内容与思政维度及思政元素汇总如图1所示。

图1 “针织学”课程内容与思政维度及思政元素

2.“针织学”课程思政教学目标

在“针织学”课程的教学过程中,采用线上线下结合的教学方式,融入思政元素,实现课程思政教学目标。

(1)在掌握针织机、针织物形成原理的基础上,学习针织技术,了解产品应用与科技发展,建立文化自信。

(2)正确认识针织行业现状及发展趋势,通过传承针织行业先进文化和事迹,厚植爱国情怀。

(3)在系统学习纬编、经编成圈工艺与产品性能以及产品、应用与发展趋势的基础上,激发学生爱岗敬业的职业素养、精益求精的工匠精神,培养其团队协作意识,引导其践行生态文明理念,推动纺织工业的可持续发展。

(4)通过对针织学专业知识的学习,培养学生理性的思维和探索创新的科学精神。在深刻理解针织技术、针织产品由基础到变化以及适应变化规律的基础上,培养学生科学的思维方式,并提升其探索创新的科学精神。向学生传授针织专业基础知识的同时,提升学生的实践与分析能力。

三、结语

落实立德树人根本任务,必须坚持育人与育才相统一。本文在充分挖掘“针织学”课程蕴含的思政教育元素的基础上,从文化自信、家国情怀、职业素养、科学精神四个维度深入探讨,旨在培养学生以建设纺织强国为己任的责任感和使命感,以期达到专业知识教学与思政教育同向而行的教学效果。