预期寿命延长条件下自我人力资本投资对生育数量的挤出效应

朱 萌,艾 蔚

(1.上海工程技术大学 数理与统计学院,上海 201620;2.上海工程技术大学 管理学院,上海 201620)

放宽生育数量约束能让家庭多生孩子,进而缓解少子老龄化问题吗?对政策目标人群的研究发现,生育政策调整后,没有出现明显的生育堆积[1-3]。生育政策已不再是家庭生育数量选择的关键约束,双独、单独和双非育龄妇女的生育意愿不高源于内生性压力,生育抚养的显性成本和隐性成本使得实际生育行为较生育意愿更低[4-5]。生育显性成本包括衣食住行、教育与医疗等费用;生育隐性成本主要与女性人力资本存量、职业关联[6],且生育数量直接影响女性就业质量[7]。与此同时,养老保险、医疗保险等制度保障水平提升使得子代养老功能趋于弱化,生育政策调整对提高生育意愿与生育数量的作用有限[8]。

若生育数量选择主要源于内生性压力,那么通过生育补贴、教育补贴、帮助育龄妇女就业能有效地缓解压力吗?我们认为已有的生育、教育补贴等生育配套政策以调节生育显性成本为主,而父代生育抚养孩子的时间与精力投入常被忽视,可成年期时间分配才是预期寿命延长情况下成年人效用最大化决策的关键。一方面,教育人力资本投资回报取决于单位时间工资与有效劳动时间,(1)工作年限是指自进入劳动力市场直至退出的年数,而有效劳动时间是劳动者的工作时长。而预期寿命延长可增加成年人的教育人力资本投资收益。另一方面,养老保险制度弱化了子代的养老功能,而其保障水平又与工作期人力资本投资回报挂钩。所以,当前成年行为人是在自身预期寿命延长、自我人力资本投资收益增加、子代养老功能弱化的条件下进行生育决策。因而,研究预期寿命延长情况下成年人的生育与自我人力资本投资选择,更有助于探究抑制生育数量的微观因素,为提升生育政策有效性提供支持。所以,本文在预期寿命延长条件下,用时间度量家庭生育抚养的投入,呈现不同人力资本存量家庭的生育抚养成本差异,研究父代自我人力资本投资对家庭生育数量的挤出效应。我们发现,延迟退休为成年行为人提供了更为宽松的决策空间,自我人力资本投资对生育抚养的挤出效应是可调节的,但弱化挤出效应需要对生育政策、就业政策、退休政策、养老金计划等系列政策措施进行搭配组合。

文章将从生育数量与生育质量替代、预期寿命延长与生育选择的关系、预期寿命延长对自我人力资本投资的影响等方面梳理既往研究成果;而后,构建包含预期寿命延长父代的自我人力资本投资和生育数量决策的理论模型,呈现预期寿命延长、父代自我人力资本投资和家庭生育数量选择之间的关系;最后,利用CHARLS数据,检验预期寿命延长父代自我人力资本投资对生育数量的挤出效应,并对全文进行总结。

一、文献综述

家庭生育选择、预期寿命延长与人力资本投资都是人口老龄化问题微观研究视角中的关键词,我们将从家庭生育数量与生育质量替代、预期寿命延长与生育选择的关系以及预期寿命延长对自我人力资本投资的影响三方面梳理已有研究成果。

(一)生育数量与生育质量替代研究

家庭生育数量与生育质量之间的替代可以解读父代权衡生育数量与生育质量的行为。家庭生育决策的微观分析始于Becker,他在单向利他假设和效用最大化分析框架下,研究父代对生育数量与生育质量的权衡[9],后续研究还采用了双向利他动机,关注孩子对父母的反馈[10]。生育数量与生育质量的替代关系研究结论包括收入提高导致家庭倾向于选择生育质量;禀赋差异导致家庭教育投资不同。计划生育为家庭生育数量与生育质量权衡提供了另一个视角。计划生育有助于提升子代的平均受教育水平[11-12],而生育数量政策约束放宽后,子代数量增加导致单个子代人力资本投资稀释,生育质量下降[13]。

微观层面上生育数量与生育质量替代效应也被广泛用于阐释经济增长[14-16]。

(二)预期寿命延长与生育选择之间的关系研究

预期寿命延长与生育选择之间的关系研究主要关注预期寿命延长父代的生育决策。已有的研究多是在研究预期寿命延长成年人的生育行为及对未来劳动力供给的作用机制中,涉及预期寿命延长对生育数量与生育质量权衡的影响。Zhang[17]和Kaganovich[18]等在现收现付养老保障制度下,证明预期寿命延长行为人会降低生育数量并增加子代人力资本投资;Zhang[19]和Chen[20]使用离散时间世代交叠模型发现了相似的结论。延迟退休通常是以预期寿命延长为潜在前提的,郭凯明等认为延迟退休可提高生育选择自由度,可改变家庭内生育数量与生育质量的替代关系[21]。邓翔等认为人力资本存量上升与预期寿命延长导致家庭推迟生育,但未涉及生育数量问题[22]。汪伟等在梳理长寿宏观经济效应研究成果时,也将预期寿命延长成年人的生育行为改变作为中介变量[23]。

(三)预期寿命延长对自我人力资本投资的影响研究

预期寿命延长对自我人力资本投资影响的分析以预期寿命延长成年人的自我人力资本投资决策为研究内容,是人口老龄化与经济增长关系研究的一个微观视角。

Ben-Porath提出预期寿命延长可引致人力资本投资收益增加和工作时间延长,于是人力资本投资受到正向激励[24]。随后,学者们分别从理论上探讨Ben-Porath机制的适用条件,从实证上检验Ben-Porath机制的有效性[25-27],并试着将Ben-Porath机制应用于研究人口结构转型中的经济增长与政策设计[28-30]。Yukihiro Nishimura等在简化生育问题后,结合Hazan提出的隐性设定,发现DB型养老金计划为退出劳动力市场的老年人提供了延长教育投资收益期的通道,论证了Ben-Porath机制的有效性,也就是,即使预期寿命延长行为人的工作年限未增加,也存在预期寿命延长引致自我人力资本投资增加,并推动经济增长的可能性[31]。当研究涉及两个代际劳动力供给时,Daishin Yasui采用货币成本度量生育抚养投入,发现预期寿命延长行为人效用最大化决策将引致生育数量下降,自身与子代教育投资增加,若生育动机包含利己动机,则行为人更倾向于增加收入与养老储蓄[16]。

基于Ben-Porath机制、生育数量与父代自我人力资本投资替代研究,本文使用时间度量生育抚养成本与自我人力资本投资成本,将预期寿命延长、生育数量与自我人力资本投资共同融入世代交替模型,分析预期寿命延长行为人的自我人力资本投资及其生育数量选择。

二、预期寿命延长行为人的生育与自我人力资本投资决策模型

(一)前提假设

假设行为人的生命周期分为三期,即儿童期、成年期和老年期。文中以t期的成年人作为研究对象,t期的成年人出生在t-1期,其生命周期如图1所示。

图1 行为人生命周期三阶段的主要行为

行为人在儿童期内接受基础教育,儿童期期末获得的人力资本水平为ht,并且行为人在儿童期内不进行任何决策,选择儿童期与成年期的边界点为坐标原点O,令T点为行为人死亡点。预期寿命延长在坐标上体现的是T点向右移动。

行为人只在成年期进行工作。为方便分析行为人的自我人力资本投资、生育、工作等决策,行为人成年期被分为两段,所有的决策在前半段进行,即在成年期前半段期间((O,W1)区间),行为人需要决定是否进行自我人力资本投资、选择生育数量,并安排工作。行为人的自我人力资本投资包括在校高等教育、在职培训、干中学等,且与其生育抚养孩子处于同一时期,也被称为继续教育。而在成年期后半段期间((W1,W2)区间),行为人仅工作。此外,行为人在成年期获得工资报酬,并进行消费与储蓄。

行为人在老年期只消费,支撑老年期消费的资金是其工作期积累的储蓄。为简化分析,文中将养老保险等老年期收入一并视为养老储蓄。

假设行为人在t期的人力资本生产函数为:

(1)

式(1)含义是行为人的人力资本存量取决于自我人力资本投资和父辈人力资本的代际传递。其中,ht-1是行为人父辈的人力资本存量,xt是行为人进行自我人力资本投资所占用的时间,也是接受继续教育的时间。φ,θ,ξ是人力资本生产函数的参数,且φ>0,θ∈(0,1),ξ∈(0,1-θ]。人力资本生产函数隐含着人力资本的最低水平h,且h>0,这是仅接受基础教育行为人的人力资本存量,它与父辈人力资本存量无关。

(二)个人决策模型

本文使用世代交替模型描述预期寿命延长行为人的生育数量与自我人力资本投资决策。

1.行为人效用最大化问题的表达式

首先,令预期寿命延长行为人的终生效用函数为U,于是,t期成年行为人的终生效用函数为:

(2)

式(2)含义是行为人终生效用源于生育抚养孩子和消费,且只考虑成年期和老年期两期的效用。其中,φ是行为人生育抚养孩子带来效用的权重,也体现了行为人对生育抚养孩子的重视程度,1-φ是成年人消费产生效用的权重。式(2)第二项是行为人从自身消费中得到的正效用。式(2) 中的ct(τ)是行为人τ岁的消费;成年人预期寿命延长表现为T增加。当存在法定退休年龄时,成年人预期寿命延长更多地体现为退休期时长增加;若退休年龄是可变的,则预期寿命延长成年人可结合自身人力资本存量,调整工作期与退休期时长。r为主观贴现因子。

其次是t期成年行为人的跨期预算约束,具体为:

(3)

式(3)反映的是行为人总消费等于终生收入。

为简便起见,令行为人效用函数中的主观贴现因子与资产收益率相等,于是ct(τ)=Ct,τ∈[0,T]。进而,行为人效用最大化问题可表示为:

(4)

(5)

(1)

2.实施自我人力资本投资行为人的最优生育数量、继续教育时间与消费

(6)

(7)

进一步整理,可得:

(8)

3.未进行自我人力资本投资行为人的最优生育数量

若预期寿命延长行为人仅接受基础教育,则ht=h,xt=0。

未进行自我人力资本投资行为人的效用最大化和预算约束为:

一阶求导后,整理可得:

(9)

(10)

(三)推论

1.父辈人力资本存量与自我人力资本投资之间的关系

推论1存在一个父辈人力资本存量临界点,若父辈人力资本存量高于这一临界点,行为人选择内点解,进行自我人力资本投资。

证明如下:令接受继续教育行为人的间接效用函数为VE(ht-1),仅接受基础教育行为人的间接效用函数为VU。于是,

VE(ht-1)=A+(1-φ)m3(ξlnht-1+lnB)

(11)

(12)

其中,

于是,行为人进行自我人力资本投资所需的父辈人力资本存量临界点为:

在行为人接受继续教育所需的父辈人力资本存量临界点h*上,VE(h*)=VU。当ht-1

接下来,进一步考虑h*与h的关系。从微观视角分析,当h*=h时,若成年行为人的父辈仅接受基础教育,则他面临多个长期均衡点,也就是可能选择自我人力资本投资,也可能只接受基础教育。因为当父辈人力资本存量较低时,自身天赋、社会经济发展等因素对成年行为人的自我人力资本投资决策影响更为显著。从宏观视角分析,当h*=h时,所有行为人都可以选择自我人力资本投资,且父辈人力资本存量为h的行为人不会面临因打破人力资本代际转移机制而产生的成本。

而当h*>h时,只有父辈人力资本存量高于h*的行为人才会实施自我人力资本投资。若要打破人力资本代际转移惯性,父辈人力资本存量低于h*的行为人需要承担实际终生效用低于其最优终生效用的结果。

2.预期寿命延长和延迟退休对自我人力资本投资决策的影响

推论2是最优值h*随着W2和T的增加而减少。

结合死亡率变动趋势可知,中国人口预期寿命是持续提高的,于是dT>0;若行为人延迟退休,则dW2>0。伴随着预期寿命延长,若延迟退休政策落实,行为人倾向于增加接受继续教育的时间,其人力资本投资也是增加的。再者,由于dh*/dT<0和dh*/dW2<0,预期寿命延长和延迟退休政策将使得h*下降,所以,预期寿命延长的同时实施延迟退休政策,可使得更高比例的行为人进行更长时间的自我人力资本投资。

若行为人提前退休,则dW2<0,当预期寿命延长显著时(dT>0),两者综合对自我人力资本投资仍可能是正效应,但为确保终生效用,行为人更可能会压缩生育抚养孩子的时间。

3.不同人力资本存量行为人的生育数量选择

推论3接受继续教育行为人的生育数量低于仅接受基础教育行为人的生育数量。

证明过程如下:

如果抚养孩子的社会化服务价格较低,接受继续教育的行为人可以在抚养孩子的过程中采购社会化托幼服务,但这并不能无限制地压缩生育抚养孩子的时间消耗。我们在假设中已隐含了生育抚养孩子时间占用为最基本的时间消耗,而将抚养或教育孩子的社会化服务购买融入行为人的消费。若将抚养教育孩子的社会化服务购买纳入生育抚养成本,那么接受继续教育行为人生育抚养孩子的货币成本会更高。从行为人终生效用构成可知,随着生育抚养成本的提高,消费边际效用的不断下降会进一步抑制行为人的生育数量。

伴随着生育数量限制性政策的逐步放宽,育龄妇女生育意愿低迷,除了显性生育成本外,预期寿命延长成年人的自我人力资本投资回报率上升是深层且关键的影响因素。在家庭养老功能相对弱化的背景下,生育抚养下一代的回报不高,而父代自我人力资本投资收益伴随着其预期寿命延长而显著增加。父代自我人力资本投资收益主要体现在两个阶段,其一,在工作期,父代因接受继续教育而获得较高的收入;其二,在退休期,父代的基本养老金、企业(职业)年金,以及商业养老保险给付额都与工作期收入关联,更高的工作期收入,意味着更高的退休收入。

三、实证分析

结合前文推论,依次检验祖代受教育水平与行为人受教育水平之间的关联(推论1);随着预期寿命延长,相同的祖代受教育水平对应的父代受教育水平上限提高(推论2);父代受教育水平越高,生育数量越少(推论3)。(2)由于后文采用家庭数据展开分析,为使表达简约清晰,我们使用祖代、父代和子代区分三代人,其中父代对应的是理论分析部分的行为人。这里使用的是2017年CHARLS数据,并初步选用了13770(3)剔除了生育数量为0的1763个家庭,原因包括:(1)无法确定家庭生育数量为零是主动选择,还是被动接受;(2)只有主动选择零生育的家庭才能进行生育与自我人力资本投资决策研究。于是,在无法甄别的条件下,本文选择将零子女家庭一并剔除。个家庭,也即13770个家庭ID号。

(一)变量描述

实证分析中使用的变量包括家庭分类、家庭生育数量、受教育水平等,具体如表1所示。

表1 变量名称与含义

(二)各变量的取值

家庭分类一:本文使用母亲出生年对家庭进行分类,如表2所示。根据预期寿命的测算,可知出生年越晚的人群,其预期寿命越长[33]。由于生育职责主要由母亲承担,于是,用母亲出生年表示不同时期余命的变化。通过微观调研数据初步分析,可以发现剔除缺失母亲出生年信息的家庭后,家庭总数量为10608个,而且母亲的出生年主要集中在1941—1970年。结合初婚年龄变动趋势[34],我们认为母亲出生年为1960年以后的家庭,会明显受到计划生育政策的影响。

表2 以母亲出生年为依据的家庭类型分布

家庭分类二:由于计划生育政策在不同地区的实施方案不尽相同,所以,我们将家庭所处地区分为三类。在剔除家庭所处地区缺失样本后,家庭总数量为11843个,如表3所示。城市地区对应表3中的主城区,农村地区对应表3中的村庄,其他地区则包括城乡结合区、镇中心区、镇乡结合区、特殊区域和乡中心区。

表3 以被调查家庭地域分布为依据的家庭类型分布

受教育等级与受教育年限:结合CHARLS数据可知,父代与子代受教育水平可分为从文盲到博士的9个级别,见表4。

表4 教育取值对应表

(三)各变量的描述性统计

CHARLS数据中家庭平均孩子数量为2.98个,其中七孩以上家庭总数占比不足样本总量的5%。父亲平均受教育水平高于母亲,且父亲的受教育水平方差较小,显示了父母受教育情况的差异。各变量的描述性统计见表5。

表5 各变量描述性统计

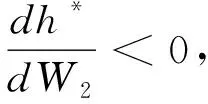

使用对应分析法探讨父代受教育水平与行为人受教育水平之间的关联,以及随着预期寿命延长,相同父代受教育水平对应的行为人受教育水平上限的变化。

首先,使用所有微观家庭数据,检验祖代的最高受教育水平和行为人最高受教育水平两个变量是否独立。结果显示两个变量不完全独立,可以进行对应分析。

观察图2,可以发现祖代最高受教育水平取值为1时,距离较近的父代最高受教育水平取值为0、1、2、3;祖代最高受教育水平取值为2时,距离较近的父代最高受教育水平取值为4;祖代最高受教育水平取值为3时,距离较近的父代最高受教育水平取值为5、6。以维度1原点为界,祖代受教育水平1在左侧,而祖代受教育水平2、3出现在右侧,说明“文盲”和其他两种类别区别较大。这可证明推论1,行为人自我人力资本投资行为受到上代人的人力资本存量临界点约束。

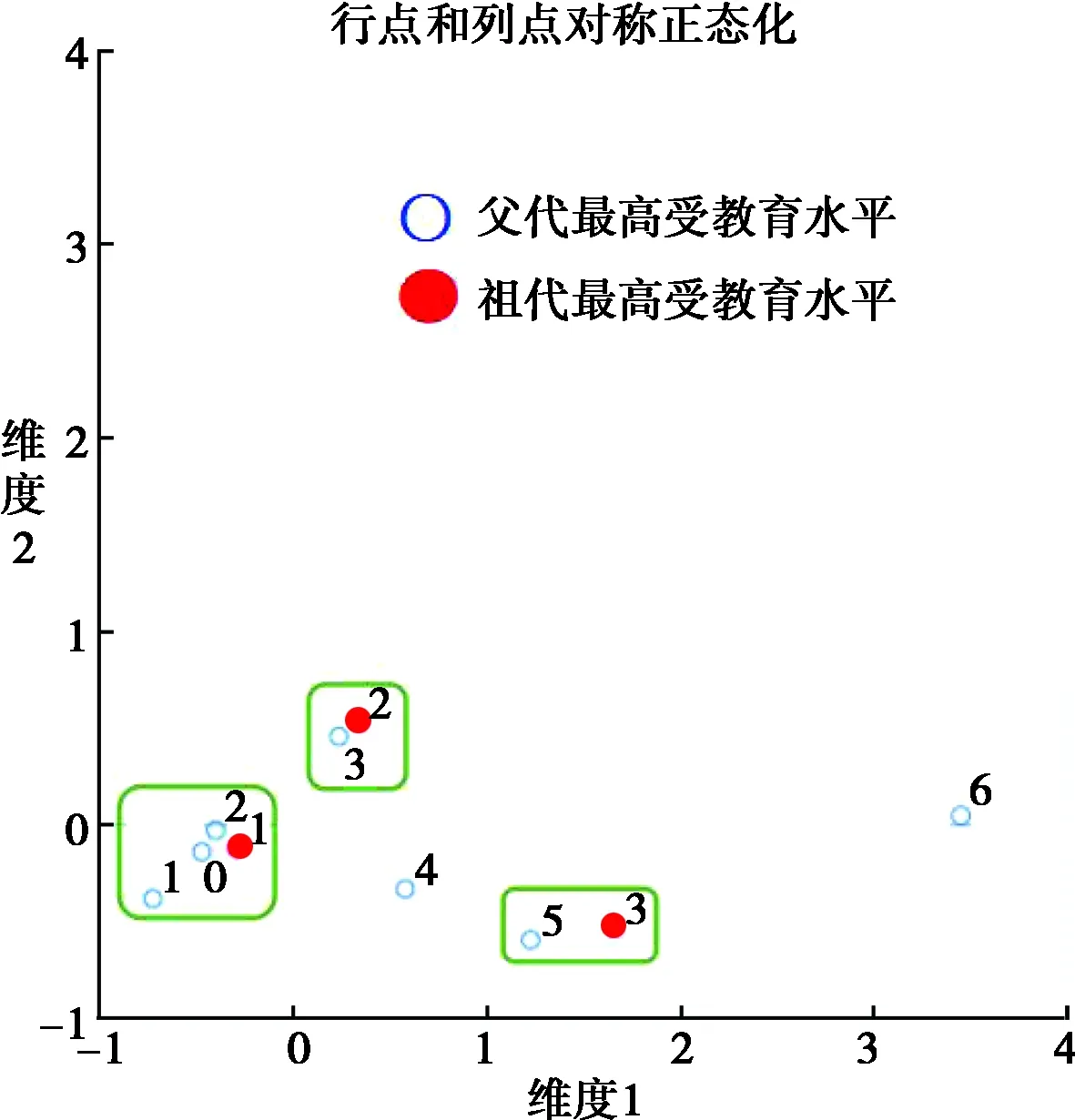

其次,检验预期寿命延长对人力资本投资的影响。由于祖代受教育水平数据严重缺失,这里仅分析20世纪50年代和60年代出生父代的受教育水平变化(分别见图3和图4),前者有效数据量为376个,后者有效数据量为815个。两组数据的皮尔逊卡方渐进显著性都小于0.01,可以采用对应分析。

图2 祖代与父代的教育关联

图3 祖代与50年代出生父代的教育关联

图4 祖代与60年代出生父代的教育关联

图3显示祖代受教育水平为1和父代受教育水平为0、1、2距离较近;祖代受教育水平为2和父代受教育水平为3距离较近;祖代受教育水平为3和父代受教育水平为5距离较近。图4显示祖代受教育水平为1和父代受教育水平为0、2、3距离较近;祖代受教育水平为2和父代受教育水平为4距离较近;祖代受教育水平为3和父代受教育水平为5、6距离较近。对比可知,父代出生年份越晚,其受教育水平受到祖代受教育水平的影响趋于减小,也可理解为预期寿命延长,父代倾向于增加自我人力资本投资。这可证明推论2。

(四)实证模型

根据母亲出生年份划分的家庭类别有五类,依次为agegroup_30、agegroup_40、agegroup_50、agegroup_60、agegroup_70,设定D1、D2、D3、D4四个虚拟变量如下:

根据地域划分的家庭类型有三类,即城市、农村与其他地方,依次标记为area1、area2、area3,设定E1、E2为两个虚拟变量如下:

由于妇女曾生育的子女数只取有限的几个数值,属于典型的计数模型,使用基于MLE的泊松分布是最自然的做法。

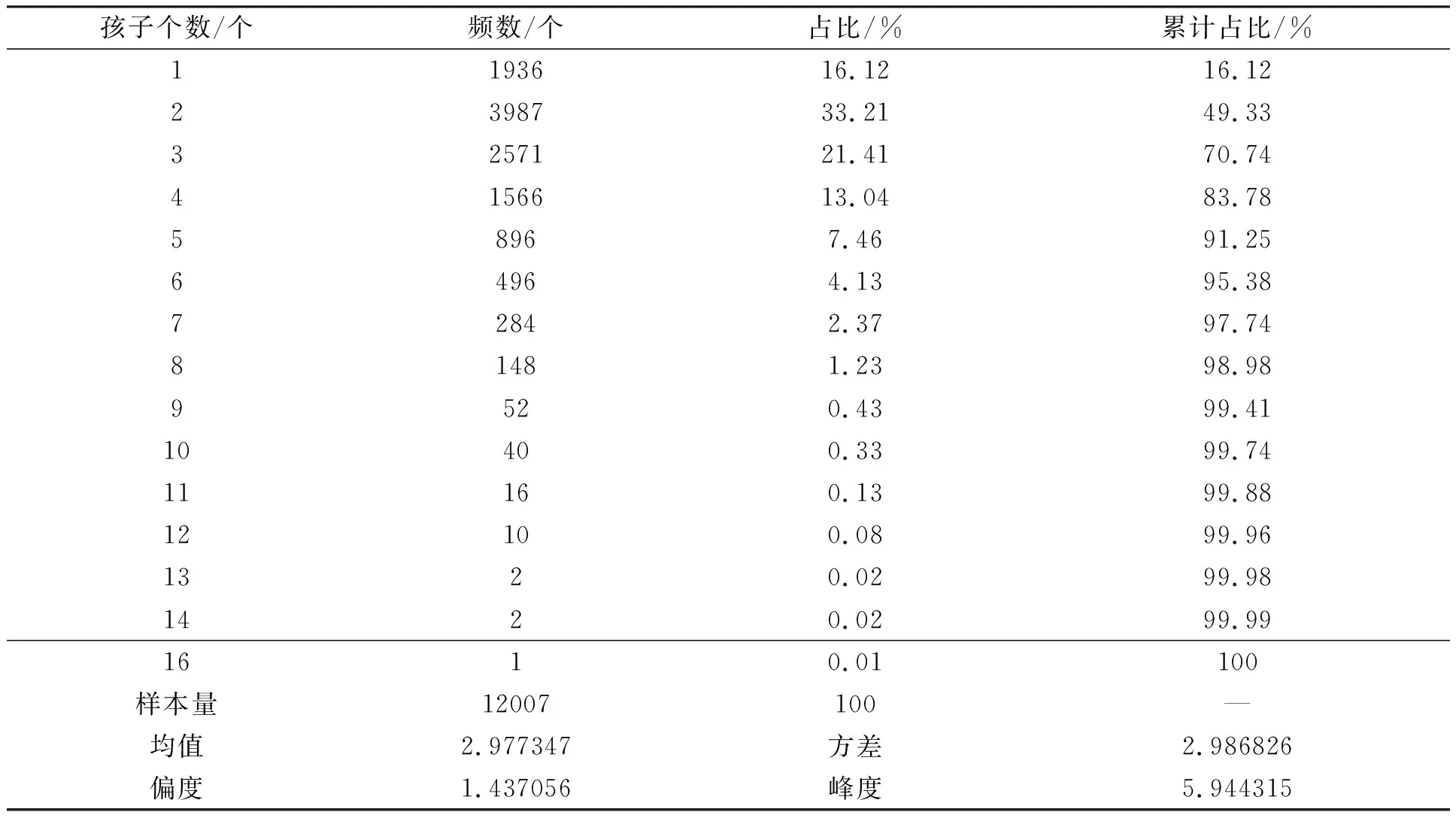

首先检验模型的适用性,对家庭生育数量进行描述性分析,从表6可以看到,家庭生育数量的样本均值和样本方差近似相等,也即均值约为2.977,方差约为2.99,因此,数据满足Poisson回归的基本均等分散条件。

表6 家庭生育数量的分布情况

其次,使用泊松回归和稳健标准误,进一步分析长寿父代自我人力资本投资对家庭生育数量的挤出效应。后文将检验六个模型。模型一、模型二和模型三使用父亲与母亲的受教育水平,代表父代的自我人力资本投资。模型四、模型五和模型六则分别将前三个模型中受教育等级转换为受教育年限。

经过泊松回归分析,可得泊松回归中的发生率比IRR(表7)。

表7 泊松回归中的发生率比IRR

在考虑父代预期寿命延长和计划生育政策影响后,父代自我人力资本投资对家庭生育数量仍有挤出效应。在方程一中,当父代最高受教育水平提升一个等级,家庭生育概率将下降到原来的0.9411倍,可以验证父代自我人力资本投资对家庭生育数量有挤出效应。在方程二中,当母亲的教育等级提升一个等级,家庭生育概率将下降到原来的0.9447倍;当父亲的教育等级提升一个等级,家庭生育概率将下降到原来的0.9709倍,可以验证父代自我人力资本投资对家庭生育数量的挤出效应存在性别差异。在方程三中,当孩子的平均受教育水平提高一个等级时,家庭生育概率将下降到原来的0.9277倍,家庭生育数量选择与生育质量之间存在替代关系。在考虑生育数量与生育质量的替代关系后,母亲的受教育水平提升一个等级,家庭生育概率将下降到原来的0.9604倍。此时,父亲受教育水平的提升对家庭生育数量有抑制作用。在计划生育政策相同影响条件下,母亲受教育水平每增加一个等级,家庭生育概率将下降到原来的0.9604倍;父母对子代教育投资每增加一个等级,家庭生育概率将下降到原来的0.9277倍。所以,即使考虑生育数量与生育质量的替代效应,父代自我人力资本投资仍对家庭生育数量有挤出效应。

方程四到方程六使用受教育年限替代了教育等级,得到的结论类似。

关于家庭生育选择中母亲出生年的影响,仍以方程三为例。在父母与子代受教育水平、家庭地域相同的条件下,与出生于20世纪30年代的母亲相比,出生于40年代的母亲生育相同数量孩子的概率是其0.7785倍,出生于50年代的母亲生育相同数量孩子的概率是其0.5755倍,出生于60年代的母亲生育相同数量孩子的概率是其0.4929倍,70年代后出生的母亲生育相同数量孩子的概率是其0.4153倍。由于1980年之前计划生育政策影响力不高,结合agegroup_30、agegroup_40和agegroup_50的系数,可以推论家庭生育数量下降更多与父代的预期寿命延长有关系。1980年之后,计划生育政策严格执行,家庭生育数量进一步下降,agegroup_60和agegroup_70系数的对比显示,家庭生育数量仍在下降,这说明家庭生育数量不仅符合计划生育政策的数量要求,而且持续低于政策要求的上限。这一变化也可由父代预期寿命延长进行解释。

在考虑中国计划生育政策执行的时间与地域差异后,随着父代预期寿命的延长,父代自我人力资本投资对家庭生育数量存在显著的挤出效应,且性别差异明显,母亲的受教育水平对生育数量的挤出效应更强。因此,可以认为CHARLS数据很好地验证了前文假设与推论3。

四、主要结论

本文采用三期世代交替模型将家庭生育数量选择与预期寿命延长行为人的自我人力资本投资联系在一起,在行为人效用最大化过程中,阐释家庭生育数量决策的内在约束。这样的内在约束由来已久,并非在生育政策调整后才出现,只是当生育政策调整赋予父代对生育数量更大的选择权时,家庭生育数量内在约束更加容易被观察到。在分析家庭生育数量选择的内在约束时,文中使用时间度量家庭生育抚养每一个孩子的成本,以便呈现不同人力资本投资存量成年人的生育抚养成本差异。研究发现,家庭内存在人力资本代际转移,且成年人的人力资本存量越高,其生育数量越少;预期寿命延长有助于降低行为人自我人力资本投资的临界点h*,使得更多的行为人实施并加大自我人力资本投资;而更长的工作期可弱化父代自我人力资本投资对家庭生育数量的挤出效应。

以上研究结论还可以被解读为当预期寿命延长行为人意识到存在法定退休年龄限制时,为确保或加快其自我人力资本投资回收,减少生育数量似乎成为最为直接和便利的方法,只有这样,预期寿命延长行为人才能更有效地增加工作时间。若预期寿命延长行为人面临可选的退休年龄,他可以通过延迟退休增加工作期的后半段时长并缩短退休期时长,而更长的工作年限可以缓解自我人力资本投资定期回收的压力,降低父代自我人力资本投资与生育抚养在时间上的竞争性。

此外,本文发现随着社会经济的不断发展,将有更多的行为人接受高等教育,也就是说有更高比例的行为人会扩大自我人力资本投资,未来劳动力市场的人力资本存量结构将持续优化。但是,未来出生人口的下降将为人力资本总存量带来不确定性。由于放宽生育数量约束的政策并不足以扭转当前家庭生育数量持续下降的趋势,所以,有必要在劳动力市场人力资本存量结构不断优化的过程中,减轻家庭生育数量内在约束。我们认为可从以下几点着手:第一,着手实施渐进式延迟退休政策,调整工作年限,允许劳动者在更长的工作期内回收自我人力资本投资,减轻工作年限缩短对自我人力资本回收的挤压,让父代更加从容地面对生育抚养。第二,为育龄妇女提供工作支持和生育抚养服务支持,为有需求的育龄妇女提供压缩生育抚养时间的可能。因为女性劳动供给对市场抚幼服务成本更为敏感,家庭内部抚幼服务缺少代际支持、市场抚幼服务缺失等会使得女性劳动供给遭受更大的抑制。第三,在养老服务体系中,保留并适当强化家庭养老功能。一方面,家庭内部养老服务供给更符合老年人的多样化需求;另一方面,中国快速的人口老龄化所需匹配的养老服务供给也不应该完全由社会化服务承担。建设家庭内部养老服务供给的社会化支持体系更能提升老年人的幸福感、维护和谐家庭关系,提升成年人生育抚养的效用。

——基于人力资本传递机制

——基于子女数量基本确定的情形