流动人口族际通婚及其变迁趋势研究

梁海艳

(曲靖师范学院 法律与公共管理学院,云南 曲靖 655011)

缔结婚姻时,如果夫妻双方的民族属性不一致,则称之为“族际通婚”。在大规模的人口迁移流动出现以前,各民族之间的交流也比较有限,因此族际通婚的机会比较少。有些民族为了维持民族传统文化的纯正性,直接规定本民族女性不允许外嫁,但是为了促进本民族的人口繁衍,允许外族女性嫁给本族男性。很长一段时期内,我国部分民族一直维持着这种“只许进,不许出”的不平衡的族际通婚结构。

因结婚而形成的姻缘关系是社会交往的结果。通婚而形成的社会关系圈子是衡量人际关系与群体关系的重要指标,不同民族之间的通婚率则是测量民族关系的重要尺度[1]。弥尔顿·戈登认为只有当两个民族之间的语言能够相通、世界观与价值观彼此认同、在法律面前和权力分配上大致平等、不存在偏见与歧视才会出现大规模的民族通婚现象[2]。当两个民族之间的通婚率达到10%及以上时,他们的族群关系可以被认为是良好的,因为至少具备以下几个条件才可能出现较大规模的通婚现象:相关人口文化程度比较高、族际之间没有语言交流障碍、宗教信仰不冲突、不存在民族偏见与歧视,以及个体所属群体或家庭对族际通婚不持反对态度甚至是拥有赞同态度[3]。随着市场经济在各个领域的渗透,基于民族经济交往之上的社会交往日益频繁,族际通婚也变得更为普遍。其优点主要有:族际通婚的夫妻,生育的孩子在民族身份上一般会选择少数民族或者是人口数量较少的民族,这有利于人口较少民族的持续发展;同时,族际通婚大多属于绝对的远缘婚配,有利于提高后代身体素质和智力水平。不同民族之间的通婚水平可能由各民族的人口相对规模、居住空间形态(聚居/散居)、历史文化传统、语言沟通是否顺畅、宗教信仰是否一致等因素共同决定[4]。中国是一个多民族聚居的国家,和谐的民族关系是人民团结、国家安定繁荣的重要基础。

20世纪80年代以后,随着我国户籍制度的改革,人口迁移流动势能得到了释放,少数民族人口流动也越来越频繁,在其流动过程中,民族交流、交往、交融程度逐渐加深,民族之间互动的频度也越来越高,族际通婚是民族之间最高程度的融合,学界关于族际通婚的研究也越来越多。当前,我国族际通婚现象已经相当普遍,甚至有的民族族际通婚数量已经超过了族内婚。根据夫妻双方的民族匹配性来看,族际通婚圈包括汉族与少数民族之间的通婚以及不同的少数民族之间通婚。相关研究发现,我国大城市(如北京市)少数民族人口的族际通婚大多源自人口迁移流动[5]。人口迁移流动首先使得族群间频繁交往,从而实现外在形式上的融合;其次,进一步促进不同民族在生产、生活等经济活动方面的融合,加强了语言、饮食等文化习俗以及民族心理、身份方面的认同感,使得族际通婚成为可能。族际通婚行为的发生与民族交往是一个逐级递进的关系,通婚是民族融合的高级表现形式。20世纪90年代以后,我国出现了大量的族际通婚现象,如随着外出务工人员的增多,佤族历史上长期封闭的婚嫁格局逐渐被打破,与周边民族之间的通婚现象越来越多,到2000年已经有39个民族同佤族通婚,其中多为佤族女性青年外嫁[6]。

通过文献梳理发现,关于族际通婚的研究比较多,但是现有研究主要针对某个单一民族,针对多个民族的相关研究比较少;其次,现有研究绝大部分都是针对某一时点,针对不同时点的相关研究较少。本研究以流动人口为研究对象,分析了人口流动对族际通婚的影响。本研究可以弥补族际通婚的相关理论,也有助于进一步推动民族关系良性发展,具有学术研究价值和社会现实意义。

一、流动人口族际通婚现状与特征

根据2017年全国流动人口动态监测调查数据,在流动人口群体中,族内婚是绝大部分民族的主流婚姻形式,少数民族流动人口的婚姻大多数以族内通婚为主(占比在50%以上),以族际婚作为补充(占比在50%以下)。但也有一些民族呈相反的特征,以族际通婚为主,族内婚比例反而较少,如蒙古族、满族、瑶族、黎族、傣族等。2017年流动人口的族际通婚现状如表1所示。

表1 2017年流动人口族际通婚现状 %

从表1可以看出,流动人口族际通婚有三个比较明显的特征:

第一,形成了以汉族流动人口为中心的汉族通婚圈。在全国范围内,与汉族通婚的少数民族数量达到55个,也就是说每个少数民族都有人与汉族人通婚。在流动人口群体中也有类似特征。统计结果显示,汉族流动人口以及诸多少数民族流动人口的通婚圈均以汉族流动人口为中心,形成了较为明显的汉族通婚圈。这是由于汉族人口较多,在流动人口中也占比较大,所以其他民族与汉族人的交往概率较高。

第二,流动人口的族际通婚与族内通婚相互补充。流动人口中没有一个民族不与其他民族通婚,不可能再出现完全封闭的族内通婚圈,即便曾经较少进行族际通婚的回族和维吾尔族,在人口大流动的时代背景下也发生了转变,以更加包容的态度去接纳其他民族的人口和文化。在前期调研中我们发现,无论回族的男性还是女性,基本都能够接受外族异性作为自己的配偶,相互通婚的前提是“只要非回族的一方能够尊重回族一方的生活习惯和宗教文化习俗”。族际通婚在以前可能难以得到认可,尤其是回族女性外嫁,但是现在的回族老人对回族青年的族际通婚也不再持强烈的反对态度,认为只要相互认同民族文化,族际通婚基本就不成问题。人们关于族际通婚的态度也是影响族际通婚的重要因素。相关研究也有类似看法,裕固族人民认为与其他民族通婚是一件非常好的事情,可以促使本民族的人口规模发展壮大,更重要的是裕固族与其他民族通婚可以改变族内通婚造成的人口血缘关系较近的状况,有利于提高后代的身心素质,更有利于本民族发展[7]。社会正在发展进步,人们的思想观念也日渐开明,不管是汉族还是少数民族,大多数人都认为婚姻幸福的首要前提是两个人感情和睦,而非双方属于同一民族。

第三,个别民族的通婚圈仍具有较强的封闭性,与其他民族的通婚比例较低。涉及的民族主要是汉族、回族和维吾尔族。汉族流动人口通婚圈的封闭性主要与汉族人口规模大、在流动人口中占比高有较大的关系。回族和维吾尔族通婚圈的封闭性与这两个民族的文化特点和宗教信仰有关。就回族来说,其特殊的饮食习俗和宗教文化在一定程度上增加了族际通婚的难度,比如回族人结婚一般需要男女双方都是穆斯林,如有一方非穆斯林则需要其皈依伊斯兰教,或愿意接受并遵守回族的风俗习惯,才能正式确定婚姻关系。维吾尔族的情况也类似,遵从着较为严格的教内婚规定。

二、人口流动与族际通婚的关系

根据流动人口结婚(初婚)时间与流动(初次流动)时间的先后顺序,可以把流动人口划分为两个群体:即先流动后结婚群体和先结婚后流动群体(参照群体),然后比较两个群体族际通婚情况的差异,初步探索人口流动与族际通婚的关系。目前国家卫健委已发布的流动人口动态监测调查数据中,2017年的相关数据中有流动人口第一次离开户籍地的时间和初婚时间,但是在数据库中没有录入相关的数据;2016年和2015年调查了流动人口初婚时间,但是没有调查其第一次流动时间。所以,本研究使用了2014年相对较全的数据进行分析,具体统计结果如表2所示。

表2 人口流动与族际通婚的关系

表2的数据统计结果显示,人口流动与族际通婚具有显著的相关性,以人口流动时间为分水岭,流动前结婚与流动后结婚人口的族际通婚情况具有显著的差异。总体特征为:流动后结婚的人口比流动前结婚的人口族际通婚比例更高,可见人口迁移流动促进了族际通婚。未流动人口的择偶范围相对有限,在本民族内部择偶的比例显著偏高。由此可以得出结论,人口流动对族际通婚具有促进作用。为了更加详细地对比人口流动对不同民族族际通婚情况的影响,接下来将进一步分析不同民族流动人口流动前结婚与流动后结婚的族际通婚变化情况,具体统计结果如表3所示。

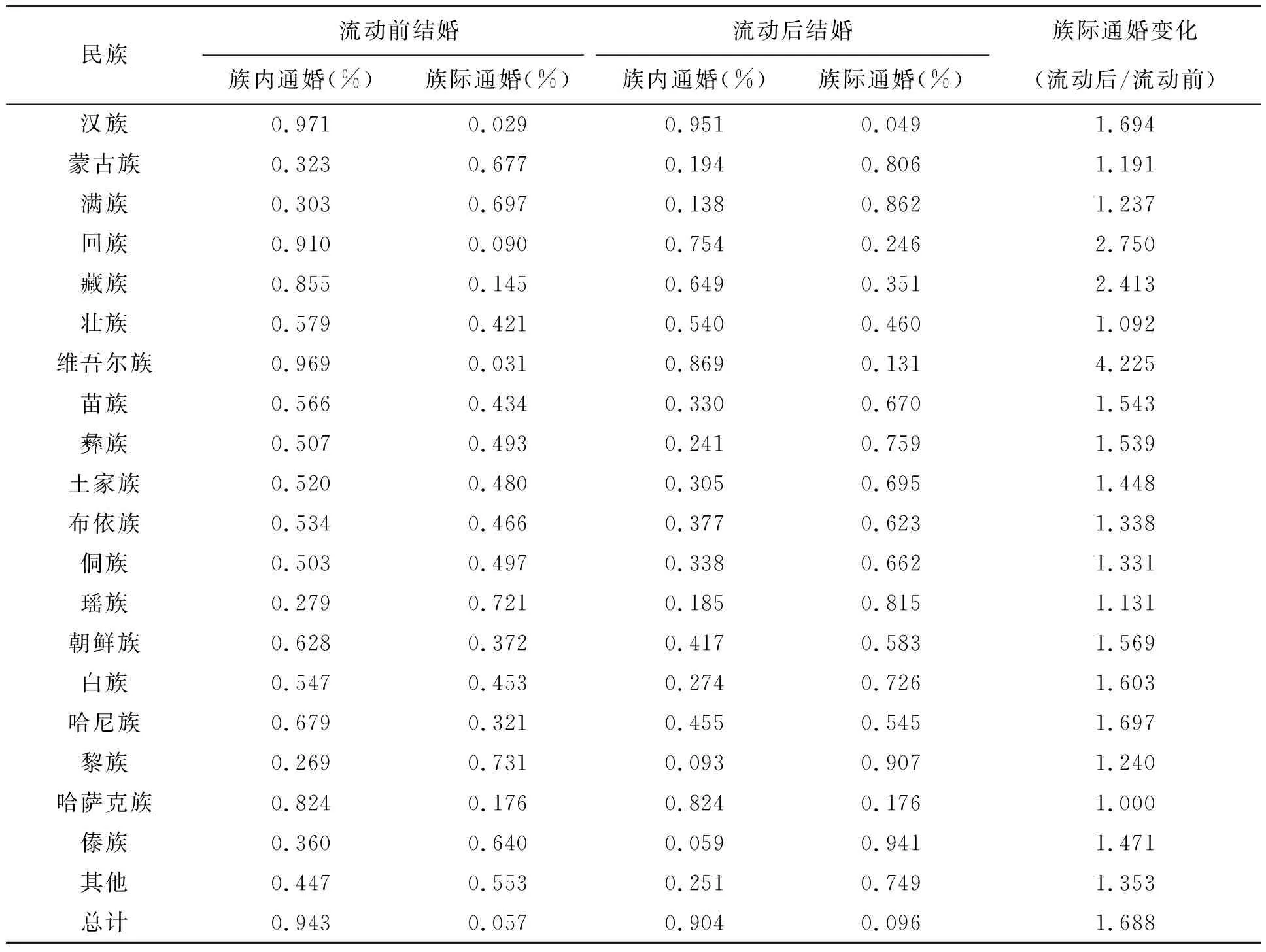

表3 不同民族人口流动前后族际通婚情况变化

表3的统计结果显示,大多数民族流动人口流动之前结婚与之后结婚的族际通婚比例发生了显著的变化,在被调查的所有民族流动人口中,只有哈萨克族的族际通婚比例没有发生变化。由此可见,人口迁移流动对族际通婚圈的影响具有民族差异性。

有的民族族际通婚圈显著扩大,如维吾尔族、回族和藏族,虽然这三个民族族内通婚特征比较明显,但是经历了人口流动之后,族际通婚的比例增加明显。维吾尔族流动后结婚的人口族际通婚比例是流动前结婚人口的4倍多;回族流动后结婚的人口族际通婚比例是流动前结婚人口的2.7倍多;藏族流动后结婚的人口族际通婚比例是流动前结婚人口的2.4倍多。

有个别民族流动后与流动前结婚的人口相比,族际通婚情况没有发生变化,如哈萨克族。其原因可能有三个:一是哈萨克族的流动人口样本数量过少导致结果不稳健,因此还有待进一步调查和分析。二是哈萨克族流动人口外出后,可能大多数依然返乡择偶,在流入地与其他民族成婚的概率不高,人口流动影响的可能只是他们的择偶标准、择偶途径和择偶观念等,对择偶范围的影响并不明显。哈萨克族的宗教信仰直接影响其婚俗、家庭、生育制度等方面[8],哈萨克族的族际通婚率很低,排在中国55个少数民族的倒数第二位[9]。即便在婚姻自由的今天,哈萨克族和其他民族结合在现实中也很难得到本民族居民的认可[10]。因此,对于哈萨克族流动人口而言,外出流动只是改变了传统的依靠“媒人介绍”的择偶途径,但是结婚的对象依然没有发生明显变化,通婚圈表现出明显的民族内卷性特征。三是哈萨克族人的流动距离较短,大多在新疆跨县流动,这样的近距离流动在一定程度上也限制了哈萨克族流动人口族际通婚圈的扩展。

本研究基于族际通婚的视角进行分析,发现没有一个民族在流动的过程中出现族际通婚比例下降的现象。由此可以得出结论,人口流动虽然对促进各民族族际通婚的作用强度不同,但作用方向基本一致,部分少数民族的封闭通婚圈也随着大规模的人口迁移流动而被打破。由此可见族际通婚与人口流动行为具有密切的关联,通过对比流动人口流动前与流动后结婚的族际通婚情况发现,人们有了流动经历后,族际通婚比例显著提高,这足以说明人口迁移流动对族际通婚产生的积极促进作用。如个案访谈1和个案访谈2的资料所示:(1)案例1、2都访谈于2021年7月,访谈地点位于LGH的家中。

【个案访谈1】LGH,男,汉族,云南省曲靖市五龙乡人,1971年出生,文化程度为小学。2002年(31岁)结婚,这在当时其生活的地区已经算是很晚结婚的了,同龄人的孩子都已经小学毕业了。经过深入访谈后了解到,LGH非常能干且为人厚道,他20多岁的时候经亲戚介绍了10多个相亲对象,均为邻村比较漂亮能干的姑娘,但是LGH眼光非常高,这些对象均不入眼。1999年,LGH一个外乡的朋友为其介绍了一个壮族姑娘,见面之后双方都比较满意,于是LGH就带着“妻子”回家举办婚礼。男方父母对这个儿媳不太满意,因为当地有一种择偶偏见,认为娶非本民族的老婆是没有本事的表现。所以,LGH的父母并没有精心操办婚礼,只是举办了一个简单的仪式。“结婚”后刚一个星期,“妻子”向丈夫要了1 000元的“彩礼”并戴着首饰声称要回娘家,此去就一直没有返回。后来警察调查得知,“妻子”早已在其他地方结婚成家,LGH就这样人财两空。此事对LGH及其家庭带来了较大的经济损失和心理创伤。LGH于是决定到外面去闯荡,又遇到了现在的妻子(YML),也是壮族,两人相识半年后结婚了。访谈时LGH说道:“对现在的妻子还是比较满意,毕竟自己30多岁才找到对象,虽然她结过一次婚,但是只要和和睦睦地在一起过日子,其他的都不重要,只要人家愿意和我长久地在一起生活就满足了,儿子今年已经读高中,女儿也上初中了。虽然现在年纪大了,身体也不好了,但是再坚持几年,等两个孩子结婚成家后就好了,也算是家庭圆满了。”

【个案访谈2】WHB,男,汉族,1990年出生,云南省曲靖市罗平县人,中专文化。他初中毕业后进入云南省昆明市一所职业技术学校读书,读了两年就瞒着父母辍学跑到江苏打工。WHB在江苏打工期间认识了云南楚雄的一个老乡(LWY)。LWY,彝族,1992年出生。两个青年在远离家乡的工厂里上班,又是老乡,具有亲密的地缘关系,在工厂里两人相互依靠、相互照应,慢慢开始恋爱并同居怀孕。2012年底两人决定回家办酒席结婚。在访谈时WHB谈到,其母亲对他找的媳妇不太满意,因为自己是汉族,却娶了少数民族女孩,但是后面得知LWY已经怀有身孕,还是尊重了儿子的意愿,同意两人结婚。现在WHB和LWY生了一儿一女,而且LWY做事麻利,又懂礼貌,其婆婆早已消除了偏见,接纳了这个外族儿媳,婆媳关系融洽,夫妻恩爱幸福。

以上两对族际通婚案例中主人公的结婚对象都是在外出流动过程中结识的外族人,人口流动使得不同民族人口有了更多的社会交往机会,为大量未婚青年提供了更广阔的择偶平台。在生活中,类似于上述案例中的族际通婚现象非常多,随着人们对族际通婚偏见的消除,越来越多的人接纳了族际通婚的事实。接下来,将对流动人口的族际通婚变化情况和趋势进行分析。

三、流动人口族际通婚变化趋势

改革开放以来,我国少数民族地区的社会经济发生了翻天覆地的变化,社会转型与变迁深刻影响各民族之间的日常交往。总体上,形成了一个以汉族为中心,包括各少数民族在内的大族际通婚圈,以及几个地方性的小族际通婚圈,这种族际通婚的格局是我国各民族人口长期交流融合的结果[4],具体如表4所示。

表4 我国各民族的族际通婚率顺位表 %

续表4 %

续表4 %

族际通婚不仅具有当代“瞬时效应”,促进了通婚者双方所属民族之间的交往与联系,还具有较强的后代“延迟效应”。族际通婚延迟效应主要通过子代的代际传承来实现,当两个不同的民族通婚时(包括“汉族-少数民族”“A少数民族-B少数民族”通婚两种情况),绝大多数夫妻都会选择人口数量较少的民族作为其子女的民族身份。因此,族际通婚夫妻的子女,其民族选择在一定程度上影响着某个少数民族人口规模的发展变化,进而可能对下一代的族际通婚产生影响。族际通婚具有稳定的代际传承“延迟效应”,父母一代为族际通婚,子女一代族际通婚的可能性也会更大。不同民族的族际通婚率差异较大,且不同民族族际通婚情况的变化趋势也不一样,2010—2017年中国各民族流动人口的族际通婚占比及其变化情况如表5所示。

表5 各民族流动人口族际通婚占比及其变化情况 %

关于种族和民族关系的研究是一个重要的学术命题,也是一个非常重要的社会现实问题。因为一个国家的民族关系和种族关系都是社会治理的重点,而族际通婚情况恰好可以从一个侧面反映民族关系。1985年美国威斯康星大学的G.D.Sandefur 和T.McKinnell两位教授在他们的一篇文章中提出了一个测量族际通婚的量化指数,学术界将其称之为“Kappas指数”[11]。其具体涵义是指一个民族族内婚的占比,取值在0~1之间,若Kappas指数取值为0,则表示该族群该性别的已婚者全部与外族通婚;若Kappas指数取值为1,则表示该族群该性别的已婚者全部是族内婚,没有出现与外族通婚的情况。族内通婚指数的具体计算公式如下:

(1)

(2)

Kappas通婚指数计算的依据主要立足于研究大规模的族际通婚时必须考虑的两个重要因素:第一个因素是各族群人口的相对规模,第二个因素是该族群的人口性别结构。通常某个民族的族内通婚指数是分性别计算的。其中,公式(1)计算的是某个地区A民族男性族内通婚指数,公式(2)计算的是某个地区A民族女性的族内通婚指数。算式中,K(A男)表示本地区A民族男性的族内婚指数,K(A女)表示本地区A民族女性的族内婚指数,N表示本地区所有民族(A、B、C、D……) 已婚夫妻的总对数,nA-A表示本地区A民族的族内通婚对数,nA已婚男表示本地区A民族的已婚男性人数,nA已婚女表示本地区A民族的已婚女性人数。

根据公式(1)和公式(2),利用2010—2016年全国流动人口动态监测调查数据,分性别计算19个民族的族际通婚指数变化情况,具体统计结果如表6所示。

表6 2010—2016年各民族分性别的流动人口通婚指数情况

根据流动人口通婚指数(Kappas)的计算结果,2010—2016年大部分民族不管是男性还是女性流动人口的通婚指数(Kappas)呈下降的趋势,说明大部分民族流动人口族内通婚趋势在减弱,族际通婚的趋势在增强。随着人口迁移流动,不同民族人口相互交流、交往、交融,相处机会增多,因此族际通婚的趋势不断增强。流动人口动态监测调查数据的统计结果也显示,部分民族的通婚指数(Kappas)也出现了增加的趋势,这说明这些民族流动人口的族内通婚趋势增强。就男性流动人口来说,更多选择族内通婚的主要是维吾尔族、布依族、白族和哈萨克族,上述四个民族的通婚指数在2010—2016年期间呈增强的趋势;就女性而言,主要是回族、藏族、维吾尔族、哈萨克族和傣族,以上五个民族的女性流动人口在2010—2016年期间的通婚指数在增加,说明这些民族的女性流动人口的族内通婚趋势更加明显,族际通婚圈没有随着人口迁移流动发生显著性的改变。

民族之间的基本差异深植于人们的群体认同观念之中,从而使人们把周围的人群区分为“本族”与“他族”两类,族际婚姻就意味着把一个“他族人”吸收进了“本族”。正因为如此,族际通婚通常并不被本族群认为是通婚者的私事,除了个别案例之外,只有当两个民族人口频繁交往、大多数成员能彼此接受对方的文化习俗等,才有可能出现较多通婚现象。

四、小结与讨论

随着我国人口大规模迁移流动,越来越多的未婚流动人口在流入地与异性相识、相恋并最终走入了婚姻的殿堂,将不同民族的人口融聚在一起。少数民族人口在流动过程中,也使不同民族之间互动的深度、广度不断加深和扩展,互动频度也越来越高,族际通婚是不同民族之间最高程度的融合。流动人口族际通婚具有三个比较明显的特征:一是形成了以汉族流动人口为中心的通婚圈;二是流动人口族际通婚与族内通婚相互补充;三是个别民族的族际通婚圈仍具有较强的内聚性。此外,人口流动与族际通婚具有显著的相关性,流动前结婚的群体比流动后结婚群体的族际通婚比例高,人口迁移流动在一定程度上促进了跨民族通婚。随着文化交流与社会融合发展,族际通婚趋势也越来越明显。本研究计算了流动人口的通婚指数(Kappas)后发现,大部分民族流动人口族内通婚趋势在减弱,族际通婚的趋势在增强。

族际通婚与民族关系并不是单向影响关系,而是双向作用的关系,一方面族际通婚可以增加民族间的交往,进而改善民族关系;另一方面,民族关系的改善反过来又会对族际通婚产生“回馈效应”。良好的民族关系一旦形成,便进一步为族际通婚提供了便利条件和良好的社会环境,从而使一个民族的择偶范围不再局限于本民族范围之内,通婚圈逐渐扩展,族际通婚成为一种较为普遍的婚姻模式。而不同民族间的婚姻关系一旦连接起来,反过来也会对民族关系产生广泛而深刻的影响,通过婚姻这一纽带促进不同民族成员在血缘上交融、文化上相互了解,民族认同感进一步加强等,从而在根本上促进民族关系的良性发展,促进更广泛的族际文化交流与传播,加深各民族的感情。各民族广泛通婚,相互融合,为消除民族隔阂、增进民族团结奠定了重要的基础[12-13],更有利于铸牢中华民族共同体意识。