《金属学及热处理》课程“两性一度”建设探索与实践

国洪建,李复丽, 刘致远, 谷 莉

(兰州城市学院 培黎机械工程学院,甘肃 兰州 730070)

0 引言

课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量[1].为贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,落实新时代全国高等学校本科教育工作会议要求,教育部在2019年10月提出必须深化教育教学改革,必须把教学改革成果落实到课程建设上,由此,全国高等院校掀起了“一流课程”研究、建设、实践的热潮[2-5].

“一流课程”建设的意义是什么,“一流课程”的内涵特征是什么,如何建设“一流课程”,这些问题随即成为当前高等教育教学改革研究的热点问题,也是从事高等教育研究专家学者需要深入思考的问题.“一流课程”建设旨在形成中国特色、世界水平的一流本科课程体系,构建更高水平的人才培养体系,以实现“让课程优起来、教师强起来、学生忙起来、管理严起来、效果实起来”的高校课程建设目标[6].“一流课程”的基本内涵特征被概括为“两性一度”,即高阶性、创新性和挑战度,这也是一流课程建设的基本原则.高校课程是专业人才培养的基础和依托,也是专业建设的核心内容,高校课程的建设水平和教学效果决定着专业人才的培养质量和水平,决定着高校一流专业和一流本科建设的质量和水平,也直接影响着国家科教兴国战略和创新发展大计[7].因此,在深入了解一流本科课程内涵和基本特征的基础上,针对应用型本科院校特定课程,厘清建设“一流课程”思路,实践“一流课程”建设,将有力推进应用型本科院校专业课程的教学改革创新,提高课堂教学质量,提升教师自身发展能力和学生的综合能力,从而更好地服务学科建设和专业建设.

本文以应用型本科大学《金属学及热处理》“一流课程”建设为例,结合教学实践经验和专业研究方向,全面分析课程内容特征和专业特点,从课程内容优化、课程教学方法创新以及课程内容设计等方面开展探索与实践,以实现课程教学高阶性、创新性以及挑战度的建设.

1 《金属学及热处理》课程特点

《金属学及热处理》是面向机械类、材料类专业本科生开设的一门专业基础课,是一门理论与实践兼重的课程.本课程具有很强的指导性和实践性,目标在于使学生通过本课程的学习,理解金属晶体学的相关理论知识,掌握热处理基本原理及工艺,能够针对服役工况要求合理选择金属材料、制定热处理工艺,为后续专业课程的学习以及解决工作中金属材料生产、加工等问题打下系统而坚实的理论基础[8].

课程选用教材由机械工业出版社出版,哈尔滨工业大学崔忠圻和覃耀春教授主编的《金属学与热处理》(第 2 版).课程内容涉及金属学原理、热处理原理与工艺、金属材料学三大教学板块[9],主要包括:晶体学、凝固结晶理论、塑性加工理论、固态相变理论、相图、热处理基本原理以及金属材料学等知识.但是,该课程内容繁多、理论性强,概念抽象、逻辑性不强、知识点分散.因此,这门课程的教学过程依然存在 “教师难教、学生难学”的问题,教学质量和教学效果受到影响.

2 “两性一度”课程建设策略

正确理解和把握“高阶性、创新性和挑战度”的内涵是建设一流课程的前提.所谓高阶性,即课程目标坚持知识、能力、素质有机融合,培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维;课程内容强调广度和深度,突破习惯性认知模式,培养学生深度分析、大胆质疑、勇于创新的精神和能力.对于应用型本科院校学生,笔者认为主要培养学生综合分析和解决复杂问题的能力,体现课程学习的实践性和实用性,这也是工程教育专业认证合格的标准.所谓创新性,即教学内容体现前沿性与时代性,及时将学术研究、科技发展前沿成果引入课程;教学方法体现先进性与互动性,积极引导学生进行探究式与个性化学习.课程内容要与科技前沿和研究成果相结合,体现课程学习的时代性和前瞻性;将教学方式与现代信息技术深度融合,体现教学形式的先进性和互动性.所谓挑战度,课程设计增加研究性、创新性、综合性内容,加大学生学习投入力度,科学“增负”,让学生体验“跳一跳才能够得着”的学习挑战.课程内容设计要与生产实践相结合,在教材和学习资料的选用、课程内容建设、教学过程设计和学生学习策略改变等诸多方面要更多关注学生综合能力培养,而不能简单理解为增加内容知识的难度和作业负担.

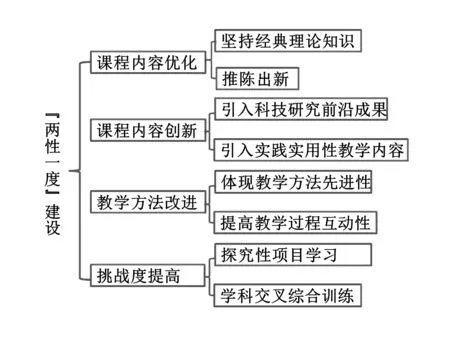

结合应用型本科院校的人才培养目标体系,应从优化课程内容、突出创新性、改进教学方法及提高课程内容挑战度等四个方面进行《金属学与热处理》课程的“两性一度”建设,其实施策略如图1所示.

图1 《金属学与热处理》课程“两性一度”建设实施策略

2.1 课程内容优化与更新

针对教材内容繁多、学时有限的特点,首先厘清全书的结构脉络,抓住重点和难点,才能使学生学懂、学通课程内容.结合专业特点,保留经典理论知识的前提下,推陈出新,高度凝练,以材料科学研究的成分、组织、工艺、性能、应用等五大要素为主线(如图2所示),形成了“一个关系、两张图、三大理论、四种强化机制、五种过程转变”的支撑体系辅助课程教学[10].教学过程对讲授知识有所侧重,例如,对于焊接技术与工程专业,相图、金属结晶过程、扩散理论等知识是学习焊缝形成过程、焊接冶金学、焊缝组织以及性能等专业知识的基础,必须作为重点要详细讲解;而金属的塑性加工理论和铸铁等知识可选择略讲.根据学生基础情况,对于理解难度大的抽象知识进行选择性教学.例如,在讲解晶体结果部分,晶体结构的原子堆垛方式及间隙选择略讲;金属结晶热力学、形核时能量变化、形核功及临界晶核半径等理论计算知识,可选择简单介绍.另外,在相关内容部分也相应补充新的知识内容,例如,在讲解钢表面强化工艺时,可以补充已经发展应用的新技术,比如磁控溅射技术、离子镀膜技术、激光熔覆技术以及热喷涂技术等.在讲解金属凝固结晶及铸锭时,可以将当前等离子烧结、热压烧结、3D打印等新型的金属材料制备技术及应用现状补充到课程内容.通过课程内容的优化整合与更新,突破教材制约,注重内容的实践性与应用性,不仅可以降低学生学不懂的挫败感,更有利于开阔学生的眼界和认知,增强学生的知识获得感和专业自豪感,激发学生的学习积极性和主动性.

图2 金属学与热处理课程知识结构体系脉络

2.2 课程内容创新性突出

以教材内容为基本框架,根据教学进度,精心设计来突出课程教学内容的创新性.为了拓宽学生的知识面,充分利用丰富的信息网络资源,在各大数据库中搜索相关的最新科研文献以补充教学内容.例如,在讲晶体位错时,可以在基础知识讲解结束引入本领域前沿的研究成果,如,刘攀等人[11]研究了室温下纳米多孔金的Au韧带中倾斜晶界(GB)的位错爬升机制,发现该位错的爬升是通过应力诱导重建位错核心中额外半原子平面边缘的两个相邻原子柱而实现,而非传统观点的构建单个原子柱.另外,Sun等人[12]以氧化铜到铜的界面转变为例,研究了错配位错在以间歇方式调节氧化物到金属的界面转变中的作用,研究表明界面凸台的横向流动被固定在错配位错,直到位错爬升到新的氧化物/金属界面位置,确定了钉扎效应与金属原子填充位错核心的空位有关.讲解机械用钢时可以给同学及时引入最新研究结果,BCC管线钢在零下196 ℃的单轴拉伸的延伸率比室温下高出50%,应力高达950 MPa,断裂机理为解理断裂[13].在讲解铝合金时,引入铝合金异质形核机理新知识与晶种新技术.刘相法教授团队[14]为了获得均匀细小的等轴晶组织以提升铝合金加工及力学性能、消除铸造缺陷,研究了TiCx对α-Al形核机理的影响,结果发现异质形核衬底TiCx与α-Al间存在独特的晶体学位向关系,TiCx与α-Al之间的富Ti过渡层可以有效降低界面错配度,进一步使TiCx在α-Al形核过程中起到衬底作用.另外,空位对铝合金的析出动力学也有重要影响.研究表明,由于在Al-Mg-Si合金中缺乏多余空位,导致合金的自然时效被抑制3周,尽管Al-Zn合金中聚集的驱动力要高得多,但仍会出现抑制现象[15].通过类似内容的讲解,让学生认识到学科知识在不断丰富和发展,学习知识要有“质疑”的思辨能力,进一步激发学生的求知欲望.

2.3 教学方法改进

精心的课堂设计、突出的学生地位、良好的师生互动、积极的学生配合是提高课程教学质量的基础和前提,是“两性一度”的内涵.借助现代信息科技手段,改进传统的课程教学方法,是提高课程教学质量的重要手段[2].针对《金属学与热处理》课程,在课堂内容设计过程中,借助于实物模型或者视频动画讲解相关的抽象知识,比如晶体结构模型、位错的移动、扩散理论、凝固结晶过程等知识,并通过一些实验任务进行实践性比较强的内容教学,比如项目任务式教学.及时补充教材与本专业相关的最新科技发展信息、科研成果等内容,激发学生对专业学习的兴趣和动力[16-17].另外,充分利用现代信息技术和智慧教学平台(中国大学MOOC、雨课堂、腾讯课堂等),通力打造师生间流畅、不受时间空间约束的互动交流方式[18].一方面,通过学习平台,督促学生进行课前预习、课后作业等工作任务;另一方面,让学生通过平台提出相关问题、进行积极讨论等,教师和学生可以共同解答;第三,通过平台给学生提供课后评价和项目建议,以指导教师随时调整教学方式来提高课堂教学的质量.

2.4 课程内容挑战度提高

为了提高课程内容的挑战度,在课程内容设计时给学生增加项目任务,促使学生加大学习投入,进行科学“增负”.这种项目任务可以是综述性报告,可以是课题研究任务,也可以与大学生科技创新项目相结合,需要同组学生通力合作才能完成,具有一定的挑战度,这样既培养了学生的自主学习能力和科技创新意识,也激发了学生科技创新的热情,锻炼了团队协作能力.例如,在讲解热处理工艺后,为进一步加深学生对“正火、退火、回火、淬火”的理解和认识,给学生按组发放45号钢并确定每组的热处理工艺,让每组学生对比分析不同热处理工艺前后45钢硬度和显微组织的差异,然后将研究结果在课堂内讲解、分享.这种任务式学习,可以让学生得到以下几个方面的实践锻炼:①进行了金相试样制备和硬度测试实践,同时也完成了相应课程内容的实验教学;②亲自验证了不同的热处理工艺,使钢的显微组织和性能发生了变化,让学生对热处理“四把火”的理解更深入;③让学生初步了解科学研究的基本思路和实验步骤,可谓“一举三得”.在讲解金属材料学知识时,给学生布置命题式综述性报告,让学生通过对文献、专利、国家标准等的检索,强化学生分析、归纳、总结等深度学习行为,让学生学习教材之外的知识内容,然后进行总结并在课堂上进行分享、讲解.比如异质结构材料作为当前高性能新材料开发的重要研究方向,让学生从异质结构材料概念、加工方式、性能特点、当前研究现状和应用前景等多个方面进行总结,理解有关异质结构材料加工—微观结构—性能的关系,从多个科学视角认识异质结构材料.另外,多主元合金因其优异的物理、化学和机械性能而被广泛应用于新型结构材料,在核能、氢能和石油化工等领域具有广阔的应用前景.因此,以“多主元合金的概念、制备方式、性能特点及应用”为主题,让学生进行资料查阅,详细了解当前高熵合金的研究发展现状.另外,课堂教学与大学生科技创新创业项目(“挑战杯”、 “互联网+”、热处理工艺设计大赛等)相结合.比如,组织学生参加每年一度的“全国大学生金相技能大赛”,通过班级、院级、校级的选拔备赛过程,一方面可以锻炼学生的动手操作能力,同时也会对学生产生一种“倒逼”作用,促使学生主动去回顾典型钢种的室温组织形貌,从而让学生掌握有关铁素体、珠光体、莱氏体、贝氏体等组织的形态特征及力学性能,进一步达到“以赛促教、以赛促改、以赛促学”的目的.通过这一系列具有“挑战度”的任务驱动,将理论知识和实际应用相结合,对理解教材知识、学以致用及培养科研能力具有重要的促进作用.同时,可有效引导和规范学生的学习行为,使学生的理论知识、工程分析能力与学科素养得到显著提升.

3 结束语

本科教育是青年学生成长成才的关键阶段,而本科“一流课程”的质量也直接影响着高等学校的人才培养质量,因此应用型本科院校的“一流课程”建设更是任重道远.应用型本科院校的人才培养过程强调与一线生产实际相结合,强调产学研相结合.因此,应用型本科院校“一流课程”的建设应紧紧围绕学生掌握技术及其应用能力的培养来选择、组织和开展,相关“一流课程”的教学内容和教学方法应在继承过去成功经验和优良传统的基础上,结合新的要求进行相应改革,尤其诸如《金属学与热处理》这类专业课程的内容及其教学,应作为最重要的环节.在此过程中,教师应坚持以学生为中心,坚持产出导向凝练课程的教学目标,合理提升课堂的“创新性、高阶性、挑战度”,打造生动有活力的“一流课程”,积极为科技强国而努力奋斗.