《个人信息保护法》背景下知情同意原则适用的困境与出路

曹满

(浙江工商大学,浙江杭州 310018)

一、知情同意原则概述

(一)知情同意原则的含义

2021年8月20日,十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《个人信息保护法》,其中,第14条对知情同意原则作出具体阐释:基于个人同意处理个人信息的,该同意应当由个人在充分知情的前提下自愿、明确作出。基于此,该原则可以简单表述为信息处理者在收集、利用个人信息前,需告知信息主体并获得其明确同意。其主要包括两层含义:一是知情,指信息处理者在收集、利用信息主体的个人隐私信息前,需将个人信息被收集、利用的情况充分告知,做到信息主体的“知情”。二是同意,是指信息主体在被充分告知的基础上,自主地做出同意或者不同意的意思表示[1]。

(二)知情同意原则的豁免

我国立法为知情同意原则的豁免提供了法律依据。《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》规定,任何机构和个人有义务配合国家有关机关进行传染病防控相关工作。《个人信息保护法》《个人信息安全规范》规定,若收集信息与公共卫生直接相关的,可以不经信息主体同意;为应对突发公共卫生事件等情形,信息处理者不需取得个人同意即可处理个人信息。

二、知情同意原则适用的必要性

(一)现实依据

我国需要保障人民群众将工作重心逐渐转移到复工复产、区域性抗疫中。可以预见的是,在很长一段时间内,疫情都将与人类共存,疫情防控逐渐常态化。

由于以上原因,疫情初期防控大于一切以及广泛收集个人信息的政策,在后疫情时代常常被公众认为过犹不及。诚然,知情同意原则的豁免是保障生命健康及社会稳定的必要选择,其所带来的公共利益在疫情期间受到政府及公民的高度认可。但在后疫情时代,尽管疫情防控仍不容轻视,但在个人信息收集处理层面一贯沿用重大疫情期间的方式与力度也许不够妥当。知情同意原则的缺失也引起公众对疫情防控期间知情同意原则豁免权信任的反弹。倘若政府以疫情防控为由,对知情同意原则一概豁免,必然会导致公民的个人信息处于危险境地。

(二)法理依据

知情同意原则的核心在于自主,即自由意志的体现。密尔的功利主义自由理论为知情同意原则提供了理论先导。该原则赋予信息主体自主处理信息的权利,充分尊重了信息主体的自由意志,也体现了个人控制信息的需求。正如密尔所言:“对本人自己,对于他自己的身和心,个人乃是最高主权者。”黑格尔也认为人作为意志的存在,有权将其意志体现在任何事物中,但人们只有在作出决定后,其意志才是现实的意志和特定化了的个人意志。在频繁处理个人信息的过程中,是否收集个人信息、由谁收集个人信息、如何利用个人信息等,均由信息主体通过其个人意志而定夺。无论做出同意还是不同意的决定,都应是有价值的决定。只有保障信息主体能够自主地行使知情同意权,其他主体收集信息的行为才具有正当性基础。

三、知情同意原则适用的困境

由于我国立法尚未对知情同意原则豁免的范围进行明确的界定,也未对信息处理主体的范围作出限制性的规定,在实际中往往会出现扩大适用知情同意原则的范围及非明确授权主体处理信息的情况。

(一)知情同意原则的豁免范围不明确

法律规定中可以不经过信息主体同意而收集处理的“与公共卫生相关的信息”的具体含义并不明确。中央网络安全和信息化委员会办公室曾发布《关于做好个人信息保护利用大数据支撑联防联控工作的通知》(以下简称《通知》),要求只能收集疫情防控所必需的信息,但何种信息为必需的信息,却无定论。在疫情发生时,出于种种原因,信息收集的范围常常被扩大化。例如,信息处理者有时会收集患者及其密切接触者的学历、职业、职务、婚姻状况、政治面貌、家庭收入、毕业院校等无关信息。

(二)信息处理主体繁杂

《通知》中规定:除国务院卫生健康部门依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》授权的机构外,其他任何单位和个人不得以疫情防控、疾病防治为由,未经被收集者同意收集使用个人信息。我国立法机关将收集个人信息的权利明确授权给三类主体:县级以上政府及有关部门;疾病预防控制机构、医疗机构;街道、乡镇及村民、居民委员会。我国以上三类主体收集个人信息有助于缓解疫情、作出正确决策、回应社会关切,具有正当性。但在实际生活中,餐馆、酒店、超市等出于疫情防控目的,也会要求顾客扫码登记,填写姓名、联系电话、身份证号等个人信息。

四、知情同意原则适用的出路

(一)信息必要性分级

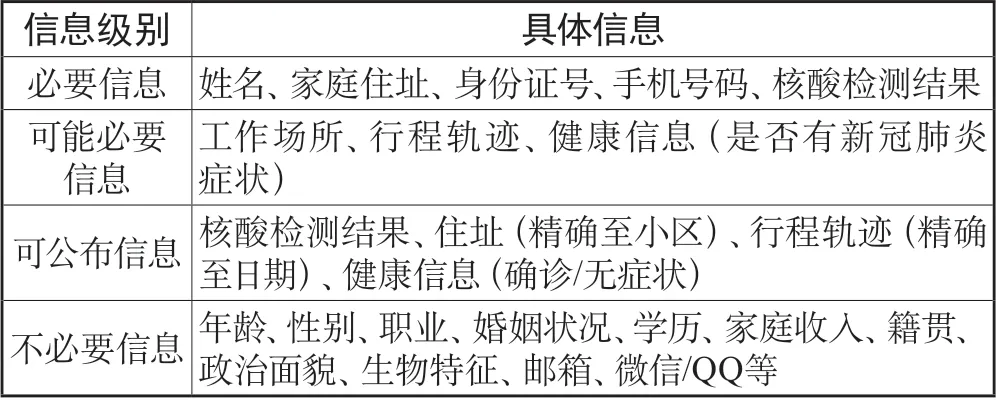

日常生活中常见的个人信息主要包括姓名、年龄、职业、身份证号、行程轨迹、家庭住址、工作场所等。笔者根据信息处理者收集信息的必要性、使用的可能性和频率、公布的必要性及泄露后的危害程度,将个人信息分为必要信息、可能必要信息、不必要信息和可公布信息[2]。姓名、家庭住址、身份证号、手机号码、核酸检测结果等在疫情溯源过程中起到关键作用,属于必要信息。出于流调的需要,行程轨迹也可能作为必要信息收集,但是对次密接、无接触者等人员而言,其具体行程轨迹不具有收集的必要性,故行程轨迹并非必要信息(由于没有次次密接身份,故无须收集次密接的密切接触者,因此也无须收集其与密接无关的行程轨迹)。健康信息也是如此,对于无接触者而言,主动排查其有无感染风险不仅没有现实必要,而且缺乏相应的法律依据。工作场所性质与家庭住址类似,若没有固定居所或家庭住址,所在社区无法联系到相关人员时,可考虑通过工作场所联系相关人员。

在进一步的个人信息公布时,工作人员又要考虑到公布姓名、联系方式等信息对当事人的困扰甚至侵害,所以理应对重要信息进行进一步脱敏,如不公布真实姓名、联系方式,只公布足以使公众知悉其是否与感染者有过接触的必要信息,如核酸检测结果、住址(精确至小区)、行程轨迹(精确至日期)、健康信息(确诊/无症状)等。

除以上信息外,年龄、性别、职业、婚姻状况、学历、家庭收入、籍贯、政治面貌、生物特征、邮箱、微信/QQ等与疫情防控并无特别紧密联系的信息皆为不必要信息,信息必要性分级表如表1所示。

表1 信息必要性分级表

(二)信息主体分级

在疫情防控期间,与疫情相关的身份主要分为七类:确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者(近距离接触)、次密切接触者、一般接触者(共同暴露)、其他(无接触者)[3]。出于不同的信息收集需要,我们可以将信息主体细分为以下8个部分:A(确诊/疑似病例、无症状感染者)、B(密切接触者中曾与A在公共场所接触但互不相识的部分)、C(密切接触者中与A相识的部分,如家人、同事、邻居)、D(次密切接触者中与B、C不相识的部分)、E(次密切接触者中B、C相识的部分,如共同居住的亲友等)、F(一般接触者,即曾与A共同暴露在同一公共场合的人员)、G(无接触者中居住在与A同县区的人员)、H(完全无接触者)。

从感染概率来看,我们可以将B、C归为一类,感染可能性大,其次为D、E,感染可能性较大,再次分别为F、G、H。从疫情防控健康管理措施来看,A需要进行隔离治疗,B、C、D、E划为一类,需要进行集中隔离,F需居家隔离,G需三天两检,H无需采取以上举措[4]。从人员排查方式来看,C、E可以通过A、B、C提供信息进行排查,B、D、F则需要经过场所码、监控等流调措施获取信息,G可以通过公安机关居住地或行程码等手段获取信息,H无须获取信息,信息主体分级表如表2所示。

表2 信息主体分级表

此外,地域风险防控等级划分也为信息主体分级提供了另一划分依据。工作人员可以根据往返地的疫情风险,有针对性地规划信息收集需要,这与表2类似,故笔者不作赘述。

(三)信息处理者权限分级

疫情期间,由于疫情的复杂性,政府将信息处理权限向下授权[5]。知情同意原则豁免主体繁多,信息收集储存分散,信息处理者素质参差不齐,信息保密机制简陋[6],信息控制风险增加。建立信息处理者权限分级制度是信息主体处理繁杂困境的出路,信息处理者权限分级表如表3所示。

表3 信息处理者权限分级表

根据信息处理者的权限来源及管理范围、管理权限的不同,我们可将信息处理者的权限分为五级,一、二级为上级部门,在疫情防控期间负有统筹兼顾的责任,故给予其直接收集信息与共享信息的权限。此外,根据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》,省级以上卫生行政部门、县级以上人民政府具有发布疫情防控相关信息的权限。三、四级信息处理主体的管理范围较小,仅在特定时期有权收集信息,若有需要,可向上级部门申请必要信息。虽然第五级主体在现实生活中收集个人信息的现象已经司空见惯,但事实上,此类主体既无法律授权,也未获得政府授权,其行为涉嫌违法。

五、结束语

知情同意原则是个人信息保护的基础,其所捍卫的自主价值是人格尊严的核心元素。根据权利位阶理论,公共利益与个人利益相冲突时,个人利益应让步于公共利益。疫情防控期间,知情同意原则依法豁免有助于疫情防控机关遏制疫情蔓延,适当限缩个人权利在所难免。但是知情同意原则的豁免必须以符合比例原则为前提,否则无疑是对人权的侵犯。后疫情时代,信息控制的方式与力度仍较疫情期间未有改变,其中出现了大量泄露侵犯涉疫信息的违法行为,知情同意原则在此期间的地位岌岌可危。面对这一现状,相关部门兼顾个人利益与公共利益,限缩知情同意原则的不合理限制,走出知情同意原则适用困境,是维护个人隐私权、信息自决权以及法律尊严的必经之路。