危重烧伤早期凝血功能紊乱

马琪敏(Ma Qimin),沈拓(Shen Tuo),王玉松(Wang Yusong),朱峰(Zhu Feng)*

1.同济大学附属东方医院重症医学科,上海 200120;

2.海军军医大学第一附属医院烧创伤ICU,上海 200433;

根据国际常用烧伤患者面积的分级标准,危重烧伤定义为烧伤体表总面积(total body surface area,TBSA)≥30%、Ⅲ度烧伤面积在≥10%或存在严重并发症。其病理机制复杂,早期组织低灌注、低体温、血管内皮损伤或全身炎症反应以及后续的治疗过程中的液体复苏等极易诱发凝血功能障碍。创伤性凝血病(trauma induced coagulopathy,TIC)已被广泛研究和接受,相关诊疗策略也已在临床实施并取得了较好的效果[1-2]。作为一种特殊形式的创伤,烧伤有其自身的病理生理改变和临床诊疗策略,尤其是危重烧伤。虽然有一些动物实验以及零散的回顾性研究,但针对严重烧伤相关凝血病(burn induced coagulopathy,BIC)的定义和机制仍尚未阐明,对应的诊疗措施仍十分缺乏。

近年来,一些研究深入揭示了烧伤早期凝血功能紊乱的特征并逐步应用于临床诊疗。笔者团队通过CiteSpace 可视化分析并结合文献资料清晰、直观的发现[3],对于烧伤后凝血状态的研究,自2010年后出现了大量高中心性、高频性和突现性节点,说明在该领域既有的学科知识基础上,新的知识、概念不断涌现。烧伤早期强烈的应激、休克、复苏等因素对凝血功能产生较大影响;进入创面修复期后,感染/脓毒症、免疫紊乱、营养不良、高代谢状态以及创面修复、手术重建和活动能力受损等因素对凝血功能甚至预后仍具有重要的影响。相较于后期,危重烧伤早期的凝血状态和紊乱对于临床诊疗更有预警和指导意义,而且后期众多因素,尤其是医源性因素可以直接或间接激活凝血及干扰机体抗凝,因此,我们在国内外研究和实践的基础上,聚焦于危重烧伤早期凝血功能紊乱的机制、特征,为临床诊疗提供理论依据。

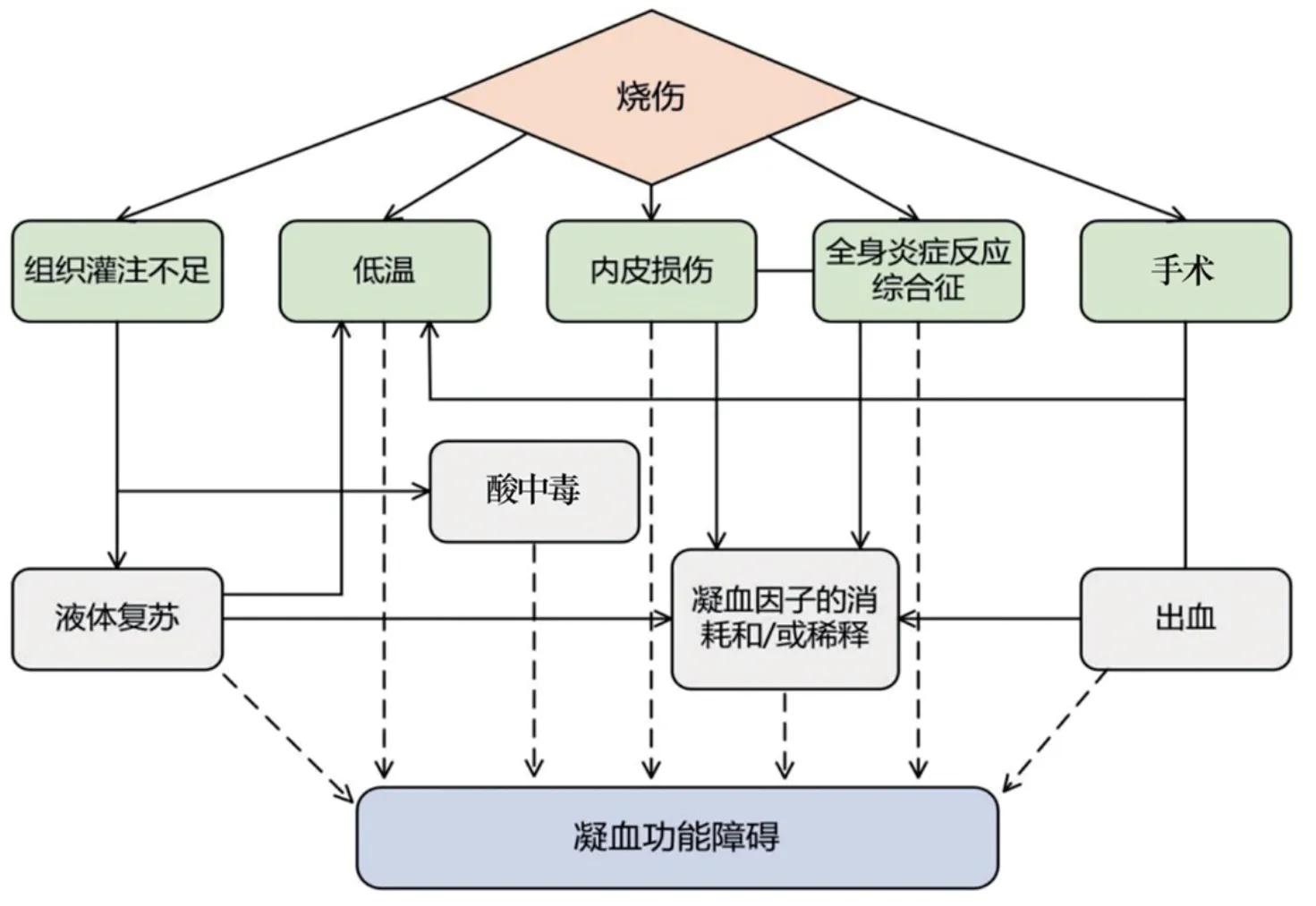

1 危重烧伤早期凝血功能异常的可能机制

目前对危重烧伤早期凝血功能紊乱的机制研究十分有限。就已知的研究而言,机制复杂而庞大,涉及稀释性凝血障碍、功能性凝血障碍和消耗性凝血障碍,同时与炎症、免疫、补体、营养、创面修复等因素相互影响,互为因果[4-5](见图1)。

图1 烧伤早期凝血功能紊乱机制图[6]

危重烧伤早期(多指伤后48 h 内)主要是低容量性休克,也常合并心功能不全和分布性休克,容易导致组织的低灌注以及内皮细胞的严重损害。组织低灌注造成的终末靶器官如肝肾肺等重要脏器的损害对机体的炎症-免疫调节、出凝血调控等造成巨大影响;血管内皮细胞在调节凝血、细胞黏附、营养交换、血管紧张度以及局部促炎和抗炎介质平衡方面也发挥重要作用;早期大量的液体复苏以及皮肤组织损伤后散热增加,保温能力减弱,极易导致低体温。上述因素均可导致血小板的丢失和消耗,激活凝血酶,促进纤维蛋白的形成以及全身性抗凝机制受到破坏(如抗凝血酶系统,蛋白系统,组织因子通路抑制系统,纤溶酶原活化因子介导的纤溶系统被关闭),导致凝血功能紊乱。

危重烧伤早期凝血功能紊乱是免疫-炎症-补体-凝血相互作用的结果。白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)和白细胞介素-8(interleukin-8,IL-8)已被证明在体外可以增加单核细胞组织因子的表达,而其他炎症因子如IL-1 和肿瘤坏死因子-ɑ(Tumor necrosis factor-ɑ,TNF-ɑ)也已被证明可下调血栓调节蛋白和内皮细胞蛋白C受体基因转录,蛋白C的激活受到抑制从而起到促凝的作用[7]。IL-6和TNF-ɑ刺激纤溶酶原激活物抑制剂-1(plasminogen activator inhibitor-1,PAI-1),有助于抑制纤溶[8]。此外,IL-1 和TNF-ɑ 下调血栓调节蛋白(thrombomodulin,TM)和蛋白C(protein C,PC),促进凝血在损伤组织外的扩散。补体系统和凝血级联相互关联,二者具有结构和功能上的相似性。经过长期的进化发展,免疫反应中补体系统和凝血级联之间已建立起良好的串扰[9]:1)补体系统协同凝血级联参与止血;2)凝血成分可外源性激活补体系统;3)补体参与形成的血栓作为先天性免疫的一部分参与防御作用。补体系统作为先天性免疫的重要组成部分,不仅参与体内溶菌杀菌过程,同时也会诱发机体免疫炎症,桥接先天性免疫与获得性免疫,协调烧创伤后免疫和炎症反应[5]。

2 危重烧伤早期凝血功能变化

2.1 促凝因素影响及监测

烧伤早期最常用于评估止血和促凝功能障碍的是血小板、纤维蛋白原(fibrinogen,Fib)以及体内凝血酶生成的两个标记物:凝血酶-抗凝血酶复合物(thrombin-antihrombin complex,TAT)和凝血酶原激活片段1+2(prothrombin activation fragment 1+2,F1+2)。

2.1.1 血小板 多项研究证实烧伤早期血小板变化不大或仅轻度下降[10-11],Lawrence 和Atac[12]认为这可能与血管内溶血和红细胞碎裂导致的假性血小板增多有关,且大都发生在复苏早期。然而,有两点不容忽视:1)早期发生的血小板减少症预示着弥散性血管内凝血发生风险较大,是危重烧伤的重要危险因素,与预后相关[13];2)粘弹性试验表明,即使烧伤早期血小板计数正常,但其功能可能已经下降[14]。有两项研究分别观察了烧伤患者血小板活化。第一项研究中19名患者在入院时进行了血小板计数和多板®试验(multiplate®test),得到结果显示血小板计数与对照组相比没有差异,但是烧伤患者的血小板活化较低[15]。第二项研究中,20 名患者在前24 d的不同时间进行了PFA-100分析发现血小板虽然没有显示出明显的激活或凋亡,但最初(伤后第3~4 d)出现了活化下降,在第12~16 d显著增加[16]。

2.1.2 纤维蛋白原 研究显示,Fib 在烧伤后的前48 h 往往会升高,一旦降低往往预示着DIC[17]。Levin和Egorihina[18]报道了烧伤患者Fib升高与血小板聚集程度和速度降低之间的关联。结果显示,血小板的聚集水平在很大程度上取决于Fib 浓度,严重影响血凝块的形成。本团队对特重度(TBSA≥80%)成年烧伤患者休克期凝血特征的回顾性队列研究结果显示,所有患者血小板均有较大程度降低,而Fib 在正常范围内或略低,提示特重度烧伤患者早期出现DIC的风险可能[3]。

2.1.3 TAT 和F1+2 TAT 在烧伤后立即升高,并在24 h 达到峰值[8],随后下降,直到第7 d 恢复正常。两项研究证实了TAT 水平与烧伤严重程度相关,研究中所有患者TAT 都升高,死亡患者TAT 呈显著升高[19]。与TAT相似,F1+2在24 h内升高,与TBSA成正比,发生DIC 的烧伤患者更高[13,20]。烧伤后48 h内F1+2 和TAT 升高表明全身凝血酶生成增加。然而,凝血酶的升高并不足以影响Fib 的升高。如果与其他凝血止血标志物结合,检测F1+2 和TAT 可能有助于更全面地了解烧伤凝血功能障碍的进展。

2.1.4 凝血因子 FⅦa 在烧伤后48 h 升高,提示为高凝状态。同时,FⅦa 对应于急性期损伤的严重程度,可用作预后指标。烧伤后48 h FV 水平正常,这表明观察到的凝血酶生成的增加并不足以耗尽FV,这可能是烧伤和创伤出血风险机制的差异所在[21]。FⅧ在烧伤48 h 内迅速增加,并在伤后40 d 内可能保持较高水平,可能与烧伤组织内皮损伤相关,其升高的程度与TBSA相关[10]。

2.1.5 血浆凝血酶原时间(prothrombin Time,PT)和活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT) PT 是指在受检血浆中加入组织因子和钙离子混合物,测量血浆凝固所需要的时间,是外源性凝血系统常用的筛选试验之一,是监测口服抗凝剂华法林的常用指标。PT 延长多见于获得性凝血因子缺乏(DIC、维生素K 缺乏等)和血液循环中有抗凝物质(肝素)等。缩短见于高凝状态、深静脉血栓形成,APTT 是指在37℃下以接触因子活化剂活化因子Ⅻ和Ⅺ,以脑磷脂代替血小板提供凝血催化表面,在钙离子参与下血浆凝固所需要的时间,是内源性凝血系统比较敏感和常用的筛选指标。APTT 延长见于多种凝血因子和纤维蛋白原缺乏,是监测普通肝素常用试验。2012 年Schaden等[22]发表了一项针对20例烧伤TBSA >15%患者的研究,他们观察到24 h 后PT 百分比下降,12 h 后APTT 延长。次年Mitra 等[23]发表了一项针对99 例TBSA≥20%的回顾性研究,他们将凝血改变定义为国际标准化比率(international normalized ratio,INR)>1.5 或APTT >60 s。然而在研究中作者观察到只有3 例患者在入院时出现凝血改变,而37%的患者在24 h 后出现凝血改变,Tejiram 等也得到了相似的结果[21]。

2.2 抗凝影响因素及监测

烧伤早期主要抗凝物质有抗凝血酶(antithrombin,AT)、PC、蛋白S(protein S,PS)、TM 和组织因子途径抑制物(tissue factor pathway inhibitor,TFPI)等。AT、PC和PS在烧伤48 h内均下降,而TM和TFPI升高或保持正常水平[4]。

2.2.1 AT AT 是凝血酶和FXa 等关键凝血酶的主要抑制剂,其显著降低反映了抑制凝血能力的降低。与烧伤后F1+2 和TAT 升高一致,烧伤后AT 水平下降的程度与严重程度和预后相关,幸存者能快速恢复到接近正常水平(伤后5 d 左右),而死亡患者则持续被抑制。

2.2.2 PC 和PS PC 和PS 是抗凝血关键组成部分。烧伤后PC 和PS 的浓度立即下降,导致抑制凝血能力降低,潜在增加血栓形成风险,并降低对炎症的抑制。PC 和PS 也与预后相关,研究显示,与健康对照组相比,死亡和较大面积烧伤患者PC 和PS 水平显著降低[19]。

2.2.3 TM TM 是一种表达于内皮细胞表面的跨膜糖蛋白,作为凝血酶的高亲和力受体,由此产生的复合物是PC 的主要生理激活剂。动物实验和人体试验表明,烧伤后内皮激活或损伤导致TM 从内皮脱落,血浆可溶性TM 增加[24]。值得重视的是,烧伤皮肤和瘀滞区的进展最初可能通过水解TM 而导致高凝状态[25]。

2.2.4 TFPI TFPI 是一种组织因子介导的早期凝血酶生成抑制剂,存在于内皮细胞表面并通过与脂蛋白结合存在于外周循环中。TFPI 与内皮糖萼的关联调控局部凝血酶的生成,这可能与烧伤附近微血管系统的血栓形成有关[26]。30% TBSA 大鼠在烧伤24 h 后TFPI 显著降低,而在人类中,TFPI 在大面积烧伤后的急性期和恢复期保持正常[27-28]。现有数据表明,人类烧伤似乎并不会显著改变TFPI,但若减少应引起关注,谨防高凝[4]。

2.2.5 凝血酶时间(thrombin time,TT) TT 是在受检血浆中加入标准化的凝血酶溶液后血浆凝固所需要的时间。TT 延长多见于肝素增多或类肝素物质存在,例如肝脏病,以及低纤维蛋白原血症和异常纤维蛋白原血症。

2.3 纤溶影响因素及监测

危重烧伤早期可以观察到纤溶活性迅速增加,但同时也观察到抗纤溶活性迅速增强。常用于监测烧伤早期促纤溶活性和抑制纤溶活性的物质分别有纤溶酶原(plasminogen)、组织型纤溶酶原激活物(tissue-plasminogen activator,t-PA)、纤维蛋白降解产物(fibrin degradation products,FDP)、D-二聚体和α2-抗纤溶酶(ɑ2-antiplasmin,AP)、纤溶酶原激活物抑制剂-1(PAI-1)、纤溶酶-ɑ2-抗纤溶酶复合物(plasmin-a2-antiplasmin complex,PAP)。

2.3.1 纤溶酶原和t-PA t-PA 在烧伤后12 h 升高,24 h达峰,同时纤溶酶原水平立即下降,且与烧伤严重程度成比例下调。研究显示,在幸存者和非幸存者两组之间,所有患者t-PA 都升高,只不过非幸存者在烧伤后t-PA 立即升高[19]。值得注意的是,t-PA升高本身并不表明纤溶增强。

2.3.2 D-二聚体 D-二聚体是由纤维蛋白原在血液凝固过程中被降解而产生的产物,具有很高的敏感性,其升高通常与血液凝块形成和溶解有关。在某些疾病状态下,如深静脉血栓形成、肺栓塞、动脉血栓形成、炎症、感染、恶性肿瘤等,都会导致D-二聚体水平升高,特异性较低。虽然已有较多研究表明烧伤后D-二聚体在入院时升高,但鉴于其特异性较低,D-二聚体升高可能是由纤维蛋白凝块的过度形成以及局部组织损伤和烧伤后产生的高炎症状态导致,而FDP 升高可能更能代表局部纤维蛋白降解增强。

2.3.3 AP、PAI-1 和PAP AP 是活化的纤溶酶的主要抑制剂,烧伤后降低,死亡患者低于幸存者[28]。有趣的是,纤溶酶原水平与AP 呈相似趋势,在烧伤后48 h 内均有所下降,这可能是因为纤溶酶原快速转化为纤溶酶。此时,AP 迅速形成复合物被消耗,导致其水平下降。PAI-1 在烧伤后立即升高并在伤后12 h 达峰,然后逐渐下降至正常或接近正常水平。这一趋势同样在t-PA 上表现,一些研究指出,t-PA 和抑制剂PAI-1 同时升高,与烧伤面积和死亡率相关[8]。因此有研究者提出,烧伤后立即抑制纤溶可能是维持热损伤后凝血稳态的必要条件,但纤维蛋白沉积对纤溶系统的二次激活可能导致低纤溶与目标性纤溶共存的矛盾状态。PAP常用来推断纤溶酶抑制的量,在烧伤后立即增加,但一般仍在正常范围内[21]。无论是AP 和活化的纤溶酶均不能有效地形成复合物,AP 的产生被抑制,还是相对于t-PA/PAI-1 升得更高阻止了纤溶酶的过度激活,均可以用来解释PAP升高[29]。

2.4 粘弹性试验

近年来,以血栓弹力图(thromboelastography,TEG)为代表的粘弹性试验在烧伤后凝血功能的监测中逐渐被重视并陆续开展。以TEG 为例,TEG 能完整监测一份血样从凝血开始、血凝块形成及纤维蛋白溶解的全过程。能够更准确,更直观地反映凝血机制中除血管内皮细胞和血管壁以外的所有出凝血因素。TEG 可对凝血因子、纤维蛋白原、血小板聚集功能以及纤维蛋白溶解等方面进行凝血全貌的检测和评估,且结果不受肝素类物质的影响。常规实验室检查如PT/APTT,只是检查离体血浆和凝血级链反应中一个部分,且结果常受肝素类物质的影响。

在对65 例>15% TBSA 烧伤患者TEG 检测中,Huzar 等[30]发现60%的患者在入院时处于高凝状态,而24%的患者处于低凝状态。Wade 等[15]基于活化凝血时间和r 值下降,以及α 角增加等结果将烧伤后入院患者描述为高凝状态。Li 等[31]在9 例>60% TBSA Ⅲ度烧伤患者的R-TEG 研究中证实存在促凝血功能障碍和纤溶亢进。Van Haren 等[32]描述烧伤患者入院时TEG 参数正常,1 周后逐渐进入高凝状态,R 和K 参数下降,MA(凝块最大振幅)和α角增加。Marck等[16]对6名烧伤患者进行了超过24 d 的观察发现,研究期间血栓发生时间缩短,K值和α角最初是正常的。Schaden等[22]调查20名大面积烧伤患者48 h后发现通过FIBTEM 实验发现Fib 显著升高。上述证据表明,危重烧伤早期粘弹性试验可能是正常的,48 h 后(烧伤后第1 周左右)出现高凝状态,不伴高纤溶。

2.5 凝血酶生成实验(thrombin generation test,TGT)

TGT 是一个评估机体凝血状态的良好指标,主要检测血浆标本凝血酶生成的趋势。目前采用自动校正凝血酶曲线法对凝血酶进行监测,能全面地反映机体的凝血状态。主要的参数有延迟时间、峰值、达峰时间、凝血酶生成潜力、凝血酶生成潜力比值以及拖尾时间。Wade 等[19]检测了烧伤患者入院时的凝血酶生成,观察到凝块形成延迟,但凝块形成和凝血酶生成率增加。Wiegele 等[26]对20 例烧伤患者进行了2 周的评估,发现促凝速度和凝血酶生成增加,1周后达到峰值,在第2周恢复正常。

2.6 烧伤早期弥散性血管内凝血(disseminated intravascular coagulation,DIC)

DIC 作为一种临床综合征,是一种消耗性凝血功能障碍,过度的全身凝血激活导致血小板和凝血因子的消耗,会出现弥漫性出血以及不良预后的发生。Lippi 等[33]综述了烧伤患者DIC 的发展,认为该人群中DIC 的患病率和识别度存在显著差异。Barrett 和Gomez[34]在一项针对3 331 例连续入院的烧伤患者的回顾性研究中认为DIC在烧伤中很罕见(只有3例被诊断为DIC)。相反,Lavrentieva 等[19]使用了国际血栓和止血学会开发的基于血小板计数、纤维蛋白降解产物、PT 延长和纤维蛋白原减少等标记物评分系统来识别DIC 患者,发现在TBSA 大于25%的患者中,DIC 患病率为91%。2014 年日本学者按照DIC 的临床症状和病理机制将DIC 分为四种新的类型,即出血型或纤溶亢进型、大出血型、无症状型或前DIC 型、器官衰竭型或血栓型[35]。按照目前对烧伤患者早期凝血特征的数据来看,很难完全把烧伤后凝血紊乱确切归为哪一种DIC亚型。

3 严重烧伤相关凝血病(BIC)定义及争议

目前创伤性凝血病(TIC)的临床诊断标准为[36]:(1)实验室标准(符合其中一项):1)PT>18 s;2)APTT>60 s;3)TT>15 s;4)PTr>1.6;(2)有活动性出血或潜在出血,需要血液制品输注或者替代治疗。从诊断标准来讲,参照TIC 的标准,BIC 的诊断“勉强”成立,但烧伤患者的常规凝血指标绝大多数是较大量输液抗休克后的结果,可能存在较大偏倚;烧伤患者早期出血或者潜在出血风险不高;血制品的需求(多以血浆和白蛋白为主)常常不是用来纠正凝血障碍而是维持胶体渗透压;动态凝血全貌研究非常有限,不足以综合评估烧伤患者凝血特点。表2是国外针对中大面积有限样本凝血特征提出来的“早期烧伤凝血”相关定义,具有一定参考价值。关于BIC、烧伤DIC、TIC 的争议一直存在。一些研究人员推测急性BIC(acute burn induced coagulopathy,ABIC)可能类似于TIC,尽管危重烧伤并不真正等同于创伤患者,TIC 和ABIC 之间有很多差异[37]。事实上,TIC 发生较早,多在院前,而Mitra等[23]证实ABIC 或“早期凝血病”在严重烧伤患者中发生较晚。Lu 等[38]回顾了102 名TBSA>15%烧伤患者发现,这些患者入院时不符合TIC 标准(INR≥1.3,APTT≥1.5 和正常血小板),但入院1 d 后INR 和APTT 略有增加。有限的证据表明,ABIC 独立于TIC,更常见的是在烧伤后24 h内诊断。从BIC概念的临床意义来讲,虽然有越来越多的研究描述了烧伤早期凝血特点,具有一定代表性和预测价值[6,39-43],但BIC 是否反映疾病严重程度以及临床治疗的指导意义(干扰因素较多,如手术、换药、麻醉以及诸如吸入性损伤等并发症)缺乏更多客观评估指标,有待深入研究。因此,目前确切的BIC定义和标准尚未建立。

4 小结与展望

综合国内外研究结果发现,危重烧伤最初48 h内,患者多表现为促凝增强。而对纤溶的研究虽然也得到了高纤溶和低纤溶的异质性证据,但这些变化是烧伤特有现象的一部分还是对创伤的一般性反应尚不确定。因此,定义烧伤后48 h 内为高凝或低凝状态需谨慎。整体凝血试验有可能更好地描述患者的凝块形成和溶解动力学的个体差异和所处真实凝血状态。目前国内外对危重烧伤早期凝血的研究存在以下不足:研究有限,多数研究为热力烧伤,电烧伤、化学烧伤等特殊原因的烧伤未被纳入;样本量往往较小,尤其是国外研究;年龄、烧伤面积与深度、并发症等分层研究尚未进一步开展;对凝血、止血以及纤溶的研究指标多局限于临床常规指标,很多相关指标和监测技术尚未涉及,严重影响对此类人群凝血全貌和真实状态的判断。近年来关于其发病机制、凝血特征以及诊疗手段上取得了长足的进展,为我们指明了烧伤相关凝血功能障碍的研究热点和研究方向。因此我们呼吁开展更多大规模、多中心的前瞻性临床研究以及烧伤凝血基础研究。

作者贡献声明马琪敏负责论文撰写;沈拓负责论文框架补充及论文修改;王玉松负责参考文献检索及论文修改;朱峰负责论文设计、论文审查

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突