新型冠状病毒感染患者深静脉血栓发生的相关影响因素:基于706例患者的观察研究

王丹,熊华容,范敏,宋攀,权小艳,周瑞,石镁虹*

1.西南医科大学护理学院,泸州 646000;

2.西南医科大学附属医院护理部,泸州 646000

自2019年新型冠状病毒疫情暴发以来,人类遭遇了影响最广的全球性大流行病。随着病毒变异、疫情变化、疫苗接种普及和防控经验积累,经过3年的全民抗击,在2022 年末,我国宣布新冠疫情防控进入“乙类乙管”新阶段[1]。既往研究表明新型冠状病毒感染会使患者深静脉血栓的风险增加[2-3],发生率可高达26.5%[4],尽管住院患者在无禁忌征情况下常规使用低分子量肝素钠进行预防性抗凝,但其深静脉血栓的风险并未降低[5]。COVID-19 感染患者并发脑深静脉血栓发生率约0.04%,死亡风险是未并发深静脉血栓患者的2.62 倍,死亡风险显著增高[6-7]。本文旨在探索深静脉血栓形成的相关危险因素,为后期临床预防及治疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料

连续性纳入2022年12月1日至2023年3月31日符合诊断标准的本院收治的COVID-19 感染患者706 例。其中,男性488 例(69.12%),女性218 例(30.88%),患者年龄在20~102(68.19±15.022)岁。诊断:重型感染患者224 例(31.73%),普通型感染患者482 例(68.27%)。合并症情况:急性或慢性喘息性支气管炎54 例(7.65%),低蛋白血症278 例(39.38%),恶性肿瘤125 例(17.71%),营养风险275 例(38.95%),凝血功能异常42 例(5.95%),肾功能不全146 例(20.68%),慢性阻塞性肺疾病193 例(27.34%),血小板减少53 例(7.51%),肝功能不全201 例(28.47%),艾滋病105 例(14.87%),高脂血症77例(10.91%),高血压291例(41.22%),糖尿病210例(29.75%),冠状动脉粥样硬化性心脏病229 例(32.44%),Ⅰ型呼吸衰竭210 例(29.75%),Ⅱ型呼吸衰竭72例(10.20%)。

1.2 纳排标准

1.2.1 纳入标准:新型冠状病毒核酸阳性患者或新型冠状病毒抗体IgG、IgM阳性;年龄大于18岁。

1.2.2 排除标准:既往深静脉血栓病史患者;合并严重出血性疾病患者;活动性出血或近期失血;孕妇。

1.3 结局指标

包括深静脉血栓形成和肺栓塞。诊断标准:①经彩色多普勒超声检查或CT 静脉成像显示有深静脉血栓形成或肺栓塞。②由医师明确诊断有深静脉血栓形成或肺栓塞的患者。

根据患者在住院期间是否发生深静脉血栓分为发生深脉血栓组和未发生深静脉血栓组。

1.3 数据收集

收集电子病历系统相关数据,包括患者的年龄,性别,诊断,住院时间,是否合并急性或慢性喘息性支气管炎、低蛋白血症、恶性肿瘤、凝血功能异常、肾功能不全、慢性阻塞性肺疾病、肝功能不全、高脂血症、高血压、糖尿病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、营养风险、血小板减少、艾滋病、Ⅰ型呼吸衰竭、Ⅱ型呼吸衰竭。本研究已通过西南医科大学附属医院临床试验伦理委员会审查,受理号:KY2023273。

1.4 相关定义

①急性或慢性喘息性支气管炎:患者患有喘息表现的急性或慢性支气管炎;②低蛋白血症:患者的血清白蛋白小于25 g 或总蛋白小于60 g;③恶性肿瘤:本研究指的是肺部恶性肿瘤;④营养风险:由医师通过营养筛查与评估作出诊断,本研究主要指患者营养不足;⑤凝血功能异常:由医师明确诊断患者因各种原因导致的凝血功能障碍;⑥肾功能不全:指由多种原因引起的,肾小球严重破坏,使身体在排泄代谢废物和调节水电解质、酸碱平衡等方面出现紊乱的临床综合征候群;⑦慢性阻塞性肺疾病:是一种具有气流阻塞特征的慢性支气管炎和(或)肺气肿,可进一步发展为肺心病和呼吸衰竭的常见慢性疾病;⑧血小板减少:指血液中血小板计数<100×109/L;⑨肝功能不全:指某些病因造成肝细胞严重损伤,引起肝脏形态结构破坏,并使其分泌、合成、代谢、解毒、免疫等功能严重障碍,出现黄疸、出血倾向、严重感染、肝肾综合征、肝性脑病等临床表现的病理过程或者临床综合征;⑩艾滋病:指感染艾滋病病毒;⑪高脂血症:指由各种原因导致的血浆中的胆固醇、甘油三酯以及低密度脂蛋白水平升高和高密度脂蛋白过低的一种的全身脂代谢异常的一种疾病;⑫Ⅰ型呼吸衰竭:血气分析表现为氧分压<60 mmHg;⑬Ⅱ型呼吸衰竭:血气分析表现为氧分压<60 mmHg的同时伴有二氧化碳分压>50 mmHg。

1.5 统计学方法

数据收集完后采用SPSS 25.0 软件进行统计分析,计数资料以频数(例)或率(%)表示,组间比较采用χ2检验,正态分布的计量资料以()表示,两组样本的均数比较采用t检验;非正态分布的计量资料以中位数(median)及四分位间距(IQR)描述,采用秩和检验进行两组样本的均数比较,采用多因素Logistic 回归模型分析深静脉血栓的影响因素。检验水准α=0.05,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 COVID-19 感染患者的深静脉血栓发生率及临床特点

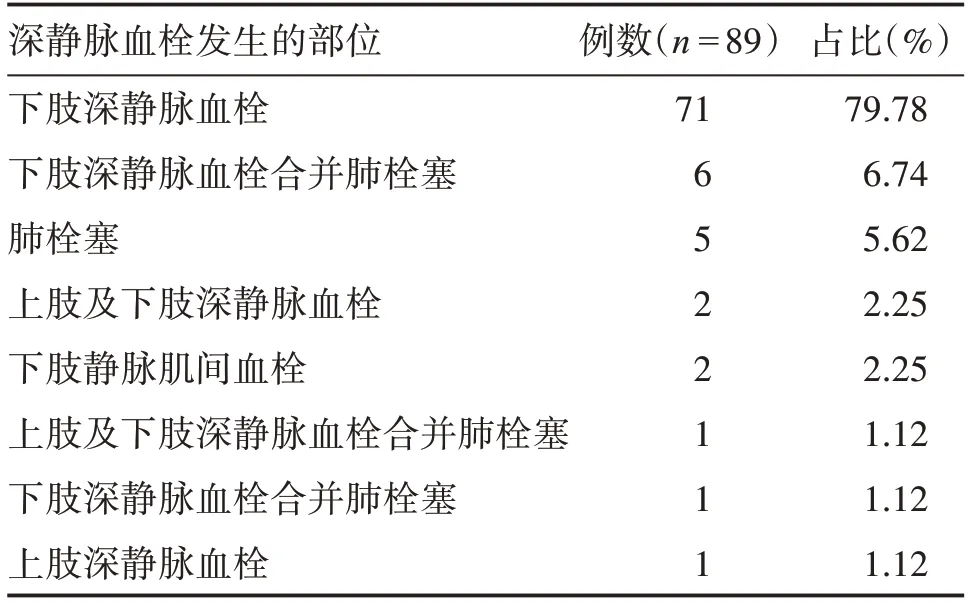

706 例COVID-19 感染患者中深静脉血栓患者89 例,发生率为12.61%(89/706)。深静脉血栓的部位见表1。

表1 深静脉血栓发生部位

2.2 影响COVID-19感染患者深静脉血栓的单因素分析

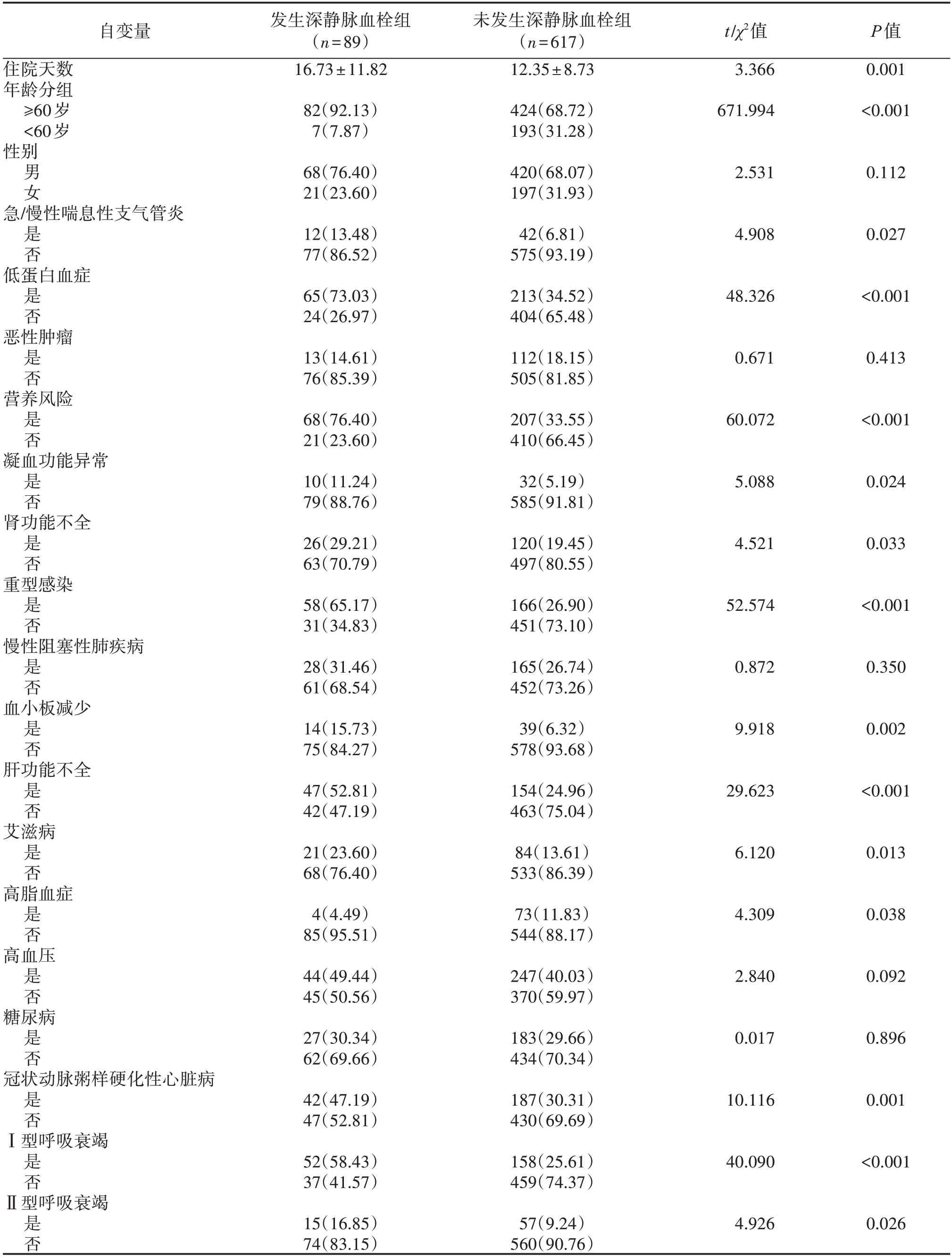

89 例COVID-19 感染患者发生深静脉血栓,发生深静脉血栓组和未发生深静脉血栓组进行单因素分析发现,年龄、住院天数、急性或慢性支气管炎、低蛋白血症、营养风险、凝血功能异常、肾功能不全、重型感染、血小板减少、肝功能不全、艾滋病、高脂血症、冠状动脉粥样硬化性心脏病、Ⅰ型呼吸衰竭及Ⅱ型呼吸衰竭在组间存在统计学差异(P<0.05)。性别、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺疾病、高血压、糖尿病及冠状动脉粥样硬化性心脏病在组间不存在统计学差异(P>0.05),见表2。

表2 两组患者定量及分类变量描述统计及单因素分析[n=706]

2.3 影响COVID-19感染患者深静脉血栓的多因素分析

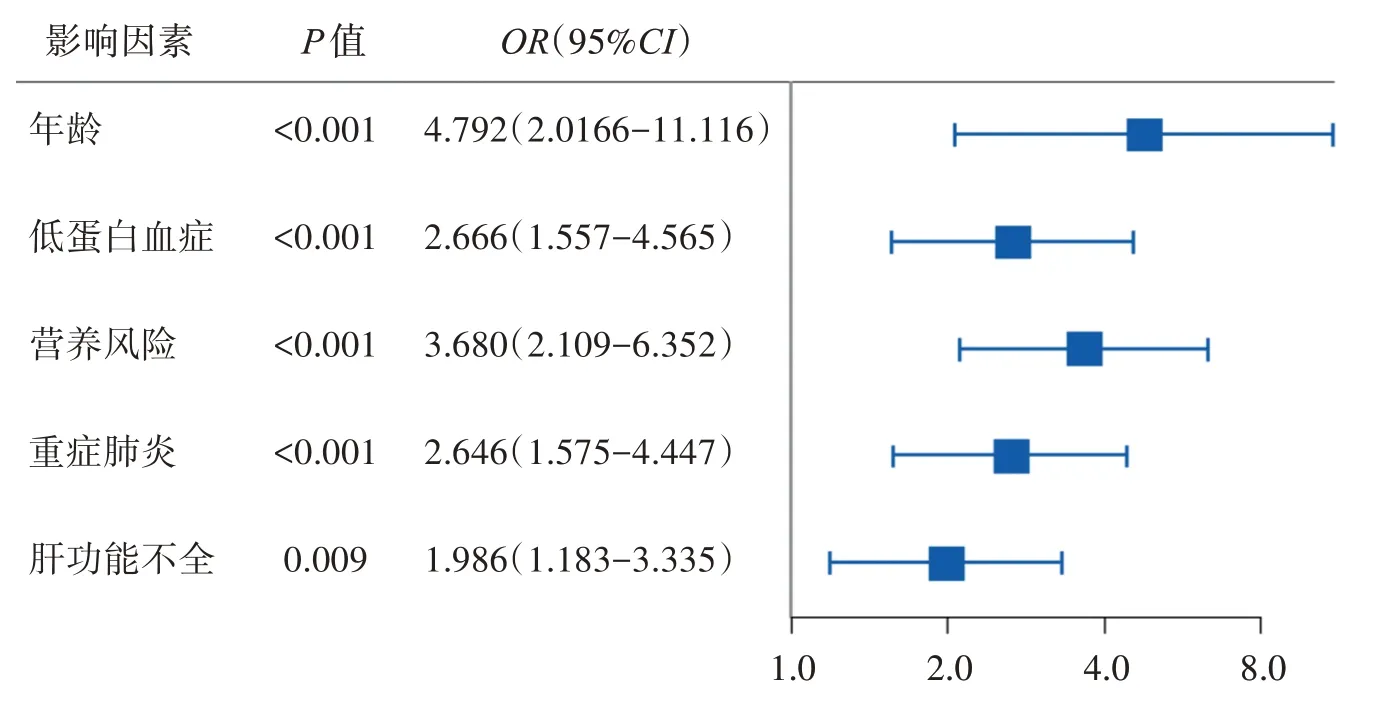

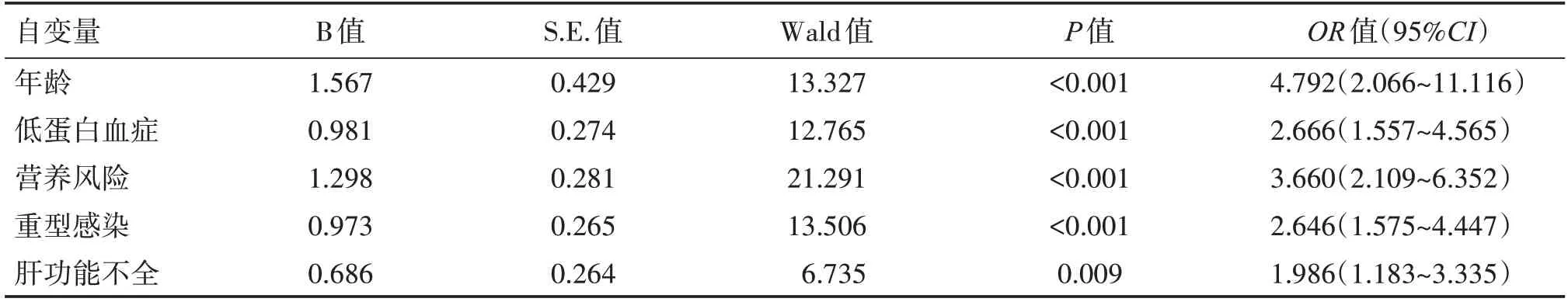

将单因素分析中P<0.05 的深静脉血栓的影响因素纳入多因素Logistic 回归分析,结果如表3中所示,年龄(OR=4.792,95%CI2.066~11.116,P<0.001)、低蛋白血症(OR=2.666,95%CI1.557 ~4.565,P<0.001)、营养风险(OR=3.66,95%CI2.109~6.352,P<0.001)、重型感染(OR=2.646,95%CI1.575~4.447,P<0.001)、肝功能不全(OR=1.986,95%CI1.183~3.335,P=0.009)是COVID-19 患者发生深静脉血栓的独立危险因素。森林图如图1所示。

图1 深静脉血栓影响因素森林图

表3 COVID-19感染患者深静脉血栓的多因素分析

3 讨论

3.1 COVID-19感染患者深静脉血栓发生率高

连续性纳入的706例确诊COVID-19感染患者,住院期间深静脉血栓发生率为12.61%,这与成人烧伤患者深静脉血栓的发生率(12.1%)相当[8],略低于手术治疗股骨干骨折后患者深静脉血栓的发生率(15.6%)[9],但这大大高于非COVID-19 感染的长期卧床的患者的发生率(1.0%)[10]。提示COVID-19 感染患者发生静脉血栓风险高,医务人员除了根据指南推荐预防性使用低分子量肝素钠抗凝治疗外,还可尽早启动如间断充气加压等机械方法预防[11]。

3.2 COVID-19感染患者深静脉血栓的影响因素

3.2.1 高龄是诱发新型冠状病毒患者深静脉血栓的高危因素 年龄是深静脉血栓的独立危险因素,本研究显示60岁及以上的COVID-19患者发生深静脉血栓是60岁以下的患者风险的4.792倍。老年患者由于存在运动量减少、肌张力下降、血管老化和静脉瓣功能衰退等因素,加之住院长时间不能下床活动易发生血液瘀积,感染使其血液处于高凝状态,静脉留置针反复穿刺等有损血管内壁的情况使得老年患者容易发生深静脉血栓。以往研究显示深静脉血栓的发病率随年龄的增长而升高,40 岁后每增长1 岁,其发病率就会增加2 倍[12]。因此应予以老年患者及家属充分的健康宣教,告知患者及家属需警惕深静脉血栓的发生。同时,医务人员除了采取药物预防治疗,还可以通过给患者按摩、热敷、在床上做脚部踝泵训练、间断充气加压等方式促进血液循环,预防血栓形成。

3.2.2 低蛋白血症和肝功能不全增加了新型冠状病毒感染患者深静脉血栓的风险 在本次研究中,合并低蛋白血症者发生深静脉血栓的风险是未合并者的2.666 倍。白蛋白有类肝素的作用,可增强抗凝血酶的作用,同时,它还可以抑制纤维蛋白交联和血小板聚集从而发挥抗凝的作用,若患者体内白蛋白降低,抗凝作用将会减弱,从而加大患者深静脉血栓的风险[13]。因此,对于合并低蛋白血症的患者更应尽早预防深静脉血栓的发生,及时纠正患者低蛋白血症。本研究显示合并肝功能不全的患者发生深静脉血栓是未合并者的1.986倍,其中发生深静脉血栓的重症感染的患者中有62.07%(36/58)合并肝功能不全。与本研究相似的是林浩炜[14]等人也发现COVID-19 感染后,尤其是在重型危重型感染的患者中,病毒引发中毒性肝功能异常的可能性很大。慢性肝病或肝功能不全者往往存在凝血机制障碍,可下床活动者可通过走路、做操来促进血液循环预防深静脉血栓形成,卧床者常规给予药物预防以及双下肢加压泵治疗等物理方式预防深静脉血栓形成。

3.2.3 重型感染和营养风险是新型冠状病毒患者发生深静脉血栓的高危因素 重型感染患者深静脉血栓发生率高出普通型感染患者的2.646 倍,这与先前大多研究结论类似,提示重型感染患者更容易发生深静脉血栓。重型感染患者的长时间卧床、气管插管、反复留置针穿刺等因素会促进患者深静脉血栓形成。病毒感染大多累及消化系统,会造成患者消化吸收不良,营养喂养有困难,病毒感染后患者会有厌食、呼吸困难、嗅觉障碍、情绪不高、心理压力等症状,影响患者的食欲,是造成患者营养不良的原因之一。因此,应该重视营养问题,在早期予以正确的营养支持,否则会加重患者深静脉血栓形成的风险,影响患者的康复。这些临床特征促使营养支持成为患者康复的重要手段。本研究显示有营养风险存在的患者深静脉血栓发生率为24.73%,显著高于未有营养风险的患者。Zhang等[15]研究显示营养与饮食是COVID-19 感染患者的保护因素,有营养风险存在的患者,对病毒的抵御能力大大下降,也加大了深静脉血栓的风险,这提示医护人员在治疗患者疾病的同时也应该严密监测患者饮食与营养指标,针对不同的患者给予不同的营养支持治疗,可有效地改善患者的营养状况,提升患者的免疫功能,增强机体抵御病毒的能力,促进患者加速康复,并在一定程度上降低疾病复发的风险[16]。

本研究发现COVID-19 感染患者发生深静脉血栓的风险较高,我们通过Logistic回归模型分析显示年龄、低蛋白血症、营养风险、重型感染、肝功能不全可能为COVID-19 感染患者发生深静脉血栓的高危因素,和目前相关研究结果基本一致。这提示临床医师需加强对新型冠状病毒感染患者的临床管理,更加重视患者深静脉血栓的动态评估与早期预防,降低深静脉血栓发生率与患者的死亡率。由于深静脉血栓形成导致肺栓塞可能造成患者死亡的风险,本研究并未探索肺栓塞患者后期生存情况,也未观察深静脉血栓形成患者后期转归情况,缺乏对患者的长期随访及综合管理方面的数据,需要今后进一步深入观察研究。

作者贡献声明王丹负责整理资料、分析数据、撰写论文;熊华容负责整理资料、分析数据;范敏、宋攀、权小艳、周瑞负责整理资料;石镁虹负责监督研究、审核论文

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突