高职院校校园行为文化在学生统计特征差异条件下对成绩的影响分析

——基于重庆市10所高职院校64986个样本的实证研究

王顺克,林奕君

(1.重庆水利电力职业技术学院,重庆 402160;2.四川外国语大学 新闻传播学院,重庆 400031)

校园文化建设是学校实现高质量发展的重要途径。关于校园文化建设的研究,国内有不少学者都给予了充分的关注。一是以李小霞等为代表“二分法”,把校园文化归为物质文化和精神文化[1];二是以杨家俊[2]、马庆芬[3]、林若思[4]为代表“的三分法”,提出校园文化由物质文化、精神文化和制度文化三个层面构成;三是以蔡民、张伟[5],朱京凤[6],白同平[7],罗先奎、刘人人[8],郭瑞鹏、李良[9],张学、周鉴[10],杨雪[11],姚文忠[12]等为代表的“四分法”,即物质文化、制度文化、精神文化和行为文化。从研究文献数量来看,采用“四分法”的学者数量较多。

本研究聚焦校园行为文化研究。校园行为文化在校园文化的体系中有不可取代的地位,它既是对学校精神文化的诊释、展现,又是对校园制度文化的检验,也是对校园物质文化内涵的丰富。校园行为文化既包括学生的行为文化,也包括教职工的行为文化。本研究基于重庆市10 所高职院校的64986 个学生样本调查数据,探索校园行为文化对学生成绩的影响情况,旨在为高职院校加强学生校园行为建设提供有益参考。

一、研究方法

(一)理论模型的构建

在理论模型中(图1),教师的课堂教学行为、学生的课堂学习行为、学生在宿舍学习的习惯、学生图书馆学习行为以及交互因子等5 个因素作为模型的自变量;把学习成绩好坏情况,包括学习成绩优秀、比较优秀、学习成绩一般、学习成绩差作为因变量;把学生的性别、年级、政治面貌、在校任职等统计特征作为控制变量。

(二)数据来源与处理

1.数据的来源

本文数据信息来源于两个方面:文献资料来源于中国知网博硕士论文数据库、万方数据库、中国期刊数据库、超星读秀网、超星书库等数据库。模型的分析数据主要来源于学生问卷调查,在重庆市10所高职院校共收回符合要求的问卷64986份。

2.数据的预处理

一是对“学习成绩优秀”“学习成绩比较优秀”“学习成绩一般”,“学习成绩差”的学生所有题项进行卡方检验,结果均存在显著性。二是计算变量的皮尔逊相关系数,对所有变量进行相关分析,自变量各值与因变量之间双尾检验显著相关(p<0.05)和高相关(p<0.01),自变量中题项之间不存在明显的相关性,符合回归分析模型的要求。

3.信度和效度分析

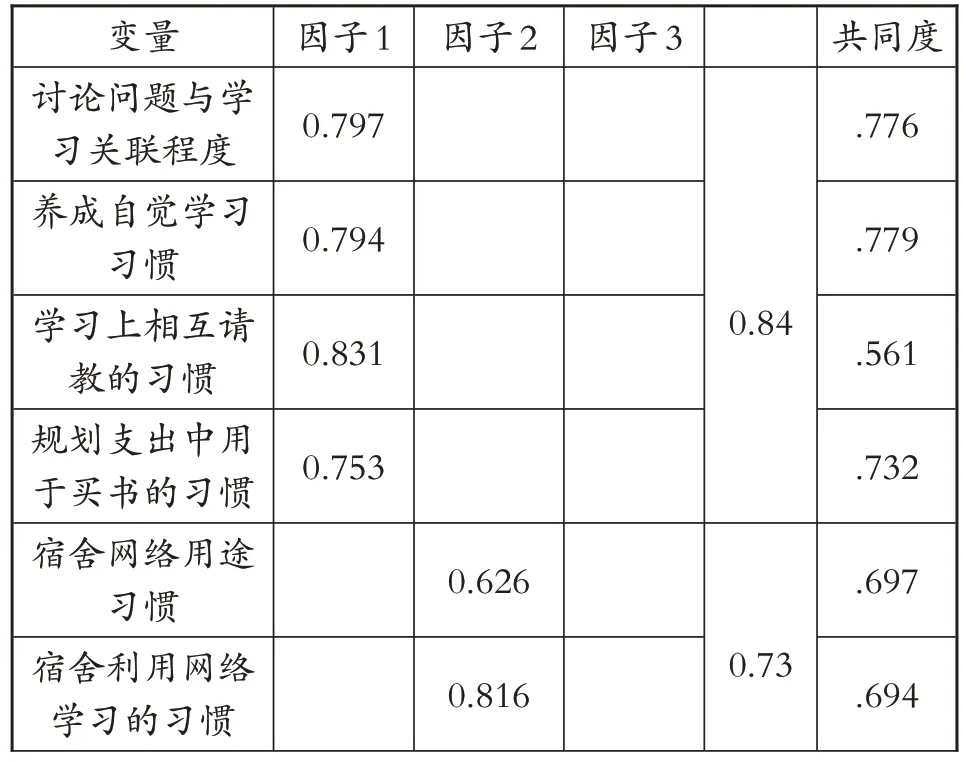

采用主成分分析法对在宿舍学习的习惯和课堂学习行为进行因子分析,采用方差极大化原则对因子负荷进行正交变换,对指标进行综合,从中提取出概括多个具体指标的新变量。对宿舍学习和网络应用的题项进行探索性因子分析,并进行结构效度检验,结果显示符合做因子分析的条件[13]58。对学生的课堂学习行为的3 个题项进行主成分分析,选取特征值大于1的公因子,按照最大方差法进行旋转,分析结果显示方差贡献率为27.35%,提取1个因子,命名为“学生的课堂学习行为”。求得的各题项的因子上的载荷如表1所示。通过计算,两个因子的内部一致性系数α>0.7,说明量表具有较好的信度;题项的共同度大于0.4时,公因子就能很好地解释该测量指标[13]62。

表1 学生宿舍行为习惯因子分析

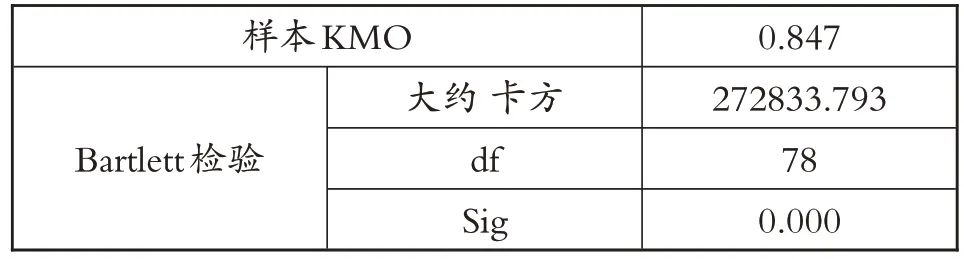

对宿舍行为文化的相关题项进行探索性因子分析来进行结构效度的检验分析如表2,KMO=0.847,KMO统计越接近1,变量之间的相关性越强。df=78,Sig=0<0.05(即p<0.05),说明符合因子分析的条件。

表2 宿舍文化行为的样本KMO值和Bartlett检验结果

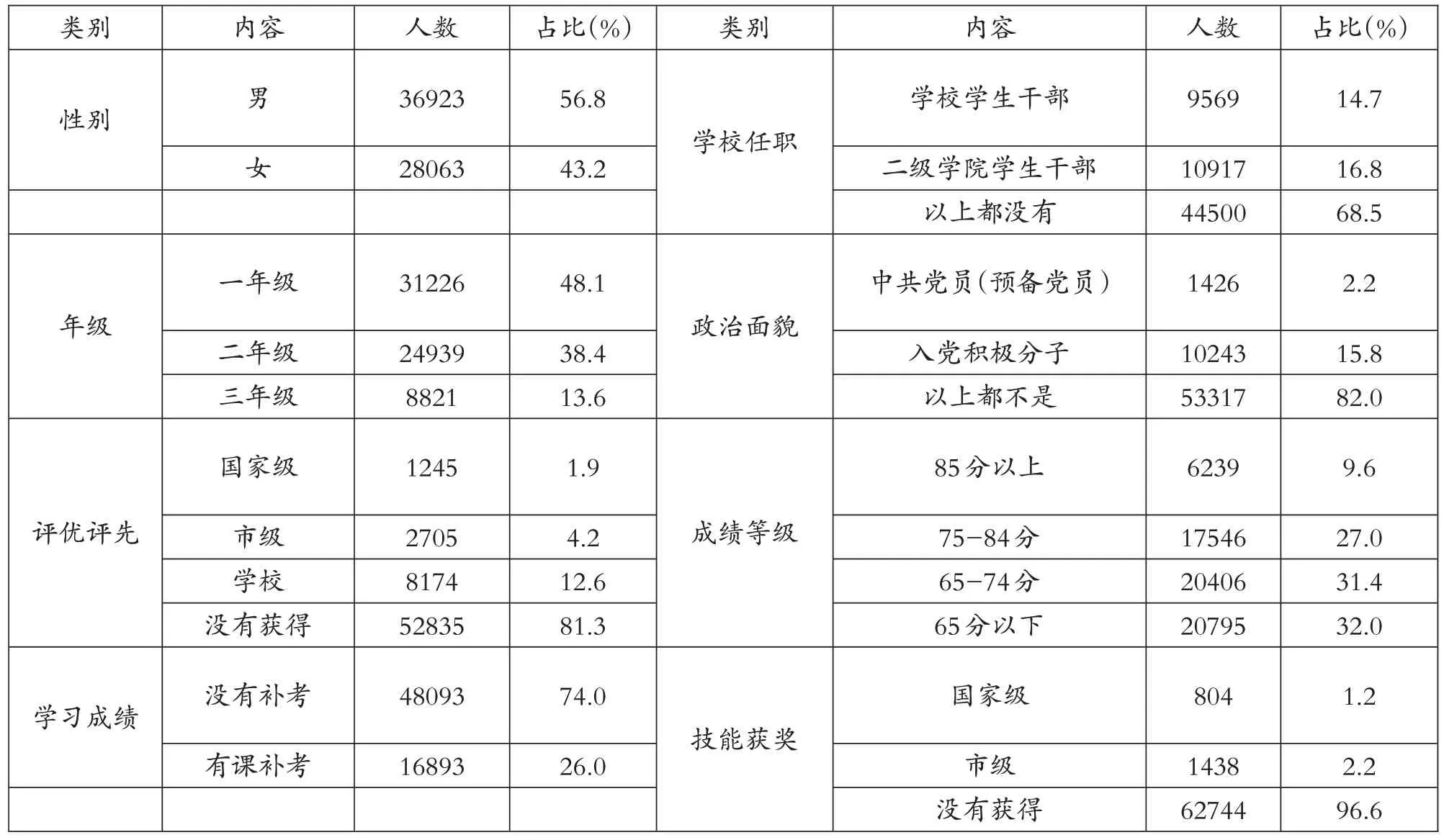

表3 受访学生基本情况统计

(三)变量定义、维度和测量

1.因变量

把学生学习成绩界定为4个等级:学习成绩优秀平均成绩分值在85分以上,且获得学校一、二等奖学金以上的;学习成绩良好平均分值在75—84分、且获得学校三等奖学金;学习成绩一般平均分值在65—74 分,有不超过1 门补考;学习成绩差的平均分值在64分以下,有1门以上补考。把4个等级作为因变量的4个维度来研究,“学习成绩优秀”=3、“学习成绩良好”=2、“学习成绩一般”=1、“学习成绩差”=0。

2.自变量

(1)教师教学行为。教师的课堂教学行为分为“教师课堂教学的形象气质和治学能力”“教师课堂教学的艺术和组织能力”“教师对学生课堂内外学习情况的考核”3个维度。测量“教师课堂教学的形象气质和治学能力”有2个维度,选择“高”=1,选择“低”=0。测量“教师课堂教学的艺术和组织能力”有2个维度,选择“强”=1,选择“弱”=0。测量“教师管理学生学习的习惯”有2个维度,选择“有”=1,选择“没有”=0。

(2)课堂学习行为。学生学习行为分“习惯于课堂记笔记”“习惯与教师进行课堂互动”“喜欢参与课堂实训”等3 个维度。测量“习惯于课堂记笔记”有2 个维度,选择“习惯”=1,选择“不习惯”=0。测量“习惯与教师进行课堂互动”2个维度,选择“习惯”=1,选择“不习惯”=0。测量“喜欢参与课堂实训”,选择“喜欢”=1,选择“不喜欢”=0。

(3)寝室学习行为。“寝室学习行为”分为“讨论问题与学习关联程度”“养成自觉学习习惯”“学习上相互请教的习惯”“规划支出有买书计划的习惯”等4 个维度。其中,测量“讨论问题与学习关联程度”有2个维度,选择“有关”=1,选择“无关”=0。测量“养成自觉学习习惯”有2 个维度,选择“养成”=1,选择“没有养成”=0。测量“学习上相互请教的习惯”有2 个维度,选择“相互请教”=1,选择“没有”=0。测量“规划支出有买书计划的习惯”有2 个维度,选择“有”=1,“没有”=0。

(4)网络行为。网络行为分为“宿舍网络用途习惯”“宿舍利用网络学习的习惯”“网络使用时间”三个维度。测量“宿舍网络用途习惯”有2个维度,选择“学习”=1,选择“娱乐游戏和其他”=0。测量“宿舍利用网络学习的习惯”有2个维度,选择“是”=1,“不是”=0。测量“网络使用时间”有2 个维度,选择“排在第一”=1,选择“最少”=0。

(5)图书馆学习行为。“图书馆学习行为”分为“去图书馆的频率”和“查阅借阅书籍的类型”2个维度。测量“去图书馆的频率”有2 个维度,选择“经常”=1,选择“偶尔”=0。测量“查阅借阅书籍的类型”有2 个维度,选择“以专业、政治和教育书籍为主”=1,选择“以小说等文艺作品书籍为主”=0。

(6)交互变量。该变量指的是反应两个或者两个以上自变量相互依赖、相互制约、共同对因变量的变化发生影响的变量。教师的教学行为与学生的课堂学习行为会成为影响学生成绩分值高低的影响因素,它们间存在交互作用,即“教师的课堂教学艺术和组织能力”*“学生与教师进行课堂互动的习惯”“管理学生学习的习惯”*“在宿舍学习的习惯”可能直接影响学生学习成绩分值的高低(备注:*表示两个变量因素的交互作用。下文不再赘述)。

3.控制变量。本研究把学生统计特征作为控制变量,研究在统计特征差异条件下不同的学习行为对学生学习成绩的影响情况。以性别作为控制变量,研究“男”“女”差异条件下对成绩的影响特点。以年级作为控制变量,研究“大一”“大二”“大三”不同年级差异情况下对成绩的影响特点。以大学生的政治追求作为控制变量,研究“中共党员(含预备党员)”“入党积极分子”“都不是”差异条件下对学习成绩的影响特点。以在校任职作为控制变量,研究“学校学生干部”“二级学院学生干部”“以上都没有”差异条件下对学习成绩的影响特点。

二、实证结果与讨论

使用SPSS19.0建立多元回归分析模型,对数据信息进行实证分析处理,把“性别”“年级”“政治面貌”“在校任职”作为控制变量分别放入多元回归分析模型,验证在控制变量条件下因变量和自变量之间存在怎样的关系。

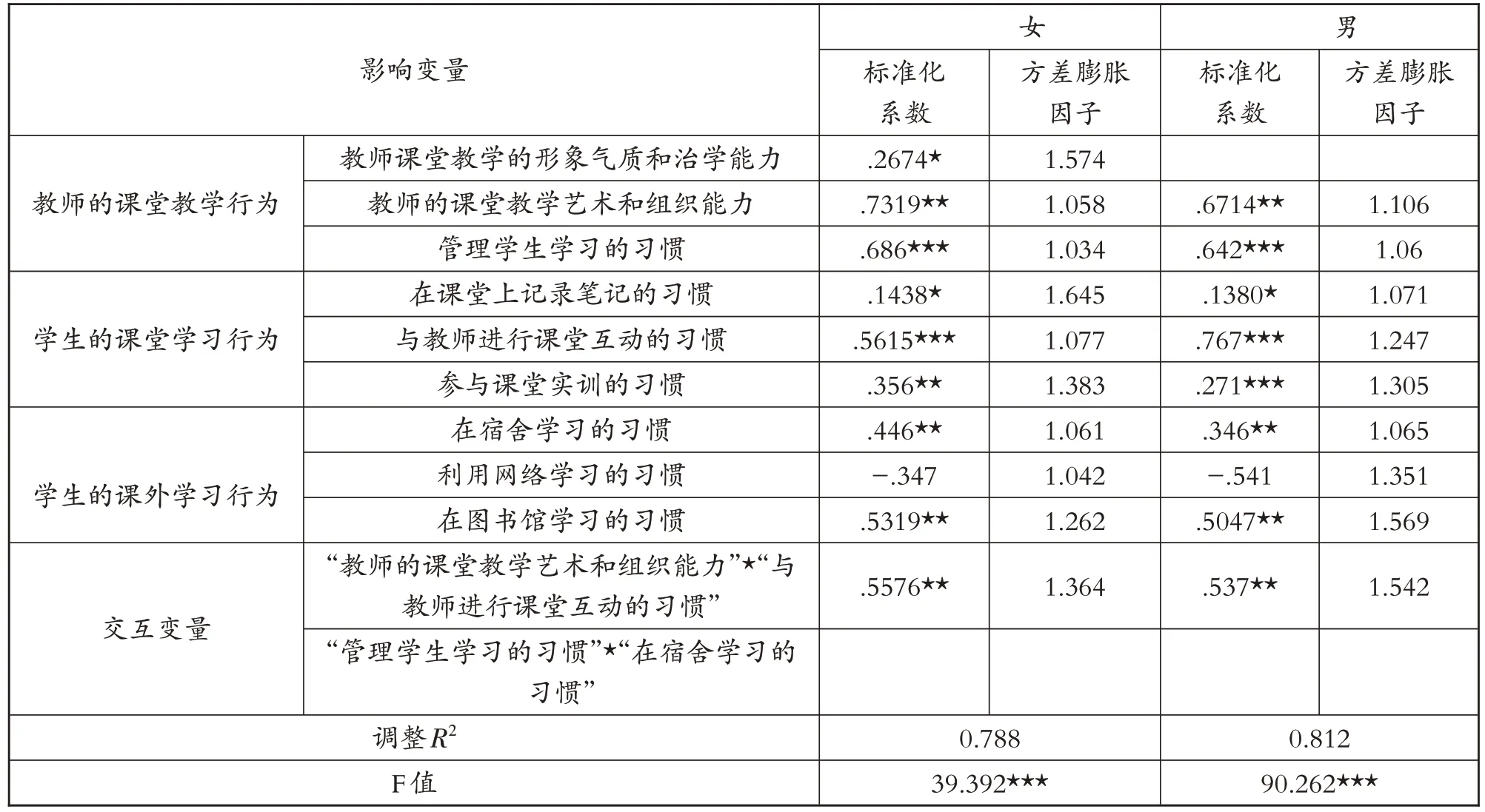

(一)在性别差异条件下成绩影响因素的多元回归分析

“教师课堂教学的形象气质和治学能力”“教师的课堂教学艺术和组织能力”“管理学生学习的习惯”,针对女生,标准化系数均为正值,说明对学生学习成绩的影响正相关,与研究实际相符,P 值分别<0.05、<0.01、<0.001 条件下影响极其显著,成为女生学习成绩的影响因素。针对男生,题项“教师课堂教学的形象气质和治学能力”对学生学习成绩的影响并不显著,说明男生对“教师的气质形象和治学能力”并不十分看重,对其学习成绩并不造成直接的影响。“教师的课堂教学艺术和组织能力”“管理学生学习的习惯”标准化系数均为正值,说明对学生学习成绩的影响正相关,与研究实际相符,P值分别<0.01、<0.001 条件下影响极其显著,成为学生学习成绩的影响因素。

从标准化系数值大小来看,“教师的课堂教学艺术和组织能力”对男生和女生学习成绩的影响最大,说明学生十分看重教师的课堂教学艺术和教学过程中的组织管理,课堂教学艺术和组织能力可以增强学生的学习兴趣。其次,教师“管理学生学习的习惯”对学生学习成绩的影响也十分明显,说明针对高职学生,教师在课堂内外对学生的学习习惯养成要有一些行之有效的办法,这对于引导学生学习、提升学生学习成绩有明显的效果。“学生的课堂学习行为”有“在课堂上记录笔记的习惯”“与教师进行课堂互动的习惯”“参与课堂实训的习惯”三个题项,无论对男生还是女生来说,标准化系数均为正值,说明与学生学习成绩的影响正相关,与研究实际相符,P 值分别<0.01、<0.001 条件下影响极其显著,成为学生学习成绩的影响因素。从标准化系数值大小来看,“与教师进行课堂互动的习惯”成为学生的课堂学习行为影响学习成绩的最主要因素,其中,对男生的影响比女生影响更大。“参与课堂实训的习惯”比“在课堂上记录笔记的习惯”对学习成绩的好坏影响大。

在课外学习下面有3个题项,其中,“利用网络学习的习惯”没有成为影响学生学习成绩的影响因素,但呈现负相关,说明不少学生没有很好地利用网络进行学习,引导学生科学合理地利用网络资源进行学习迫在眉捷。“在宿舍学习的习惯”和“在图书馆学习的习惯”针对学生均正相关,与研究结论较为一致,P 值都明显<0.01,说明它对学生的学习成绩影响十分显著。其中,“在图书馆学习的习惯”对学生的学习成绩影响最大,原因应当是约50%的学生为了专升本考试养成了长期在图书馆学习的习惯。在交互变量中,“教师的课堂教学艺术和组织能力”*“学生与教师进行课堂互动的习惯”对学生学习成绩产生明显的交互效应,说明提高教师的教学素质和能力、增强学生与教师的课堂互动交流会提高学生的学习成绩。“管理学生学习的习惯”*“在宿舍学习的习惯”对学生学习成绩均不产生交互效应。

(二)在年级差异条件下成绩影响因素的多元回归分析

按照表4的分析方法,将其中的影响变量变为年级差异,可以发现以下情况。

表4 学生性别差异条件下成绩影响因素的多元回归分析

对于教师的课堂教学行为中的3个题项来说,梳理情况如下:“教师课堂教学的形象气质和治学能力”不影响大一和大二学生的学习成绩,但是影响大三学生的成绩,这可能是因为大三学生更加关注教师的人格魅力、学术造诣、治学育人、科学研究等情况,而这对学生具有潜移默化的深刻影响[14]。“教师的课堂教学艺术和组织能力”“管理学生学习的习惯”2 个题项成为影响各个年级学生成绩的因素。这是因为,“教师的课堂教学艺术和组织能力”对增强学生课堂注意力、提高学生课堂学习质量有着重要的作用;“管理学生学习的习惯”也很重要,是因为教师把学生在学习过程中包括作业完成情况、课堂表现、预习课程情况等纳入学生平时学习成绩的考核范围,成为一种教学过程管理的习惯。

对于“学生的课堂学习行为”中的3 个题项来说,梳理情况如下:“在课堂上记录笔记的习惯”对一、二年级的学生学习成绩不构成影响,其原因是不少一、二年级学生没有做课堂笔记的习惯,且学生课堂笔记的质量没有纳入考核范围,因此,学生们缺乏做课堂笔记的动力。但是,对于大三学生来说有显著性的影响,主要是因为大三学生普遍养成了做笔记的习惯和利用笔记复习的习惯。“参与课堂实训的习惯”不影响一年级学生的学习成绩,这是因为一年级学生开设的实训课程没有二、三年级的多,相对来说较少。而二、三年级p值<0.01影响显著,符号为正,说明这是影响学生成绩的因素,主要原因在于高职二、三年级学生实训课程的比例大于总课时的50%,学生已经习惯于实训课程的学习,而且实训成绩在总成绩中的比重较大,成为高职学生学习专业技能的重要渠道。

对于“学生的课外学习行为”中的3 个题项而言,梳理情况如下:“在宿舍学习的习惯”和“在图书馆学习的习惯”在一、二年级中p 值<0.01 影响显著,在三年级中p 值<0.001 影响显著,说明这是影响学生成绩的因素。这是因为,“在宿舍学习的习惯”属于宿舍获得性行为,学生通过相互学习、自主学习等行为获得一些专业知识、各类技能[15],良好的在宿舍学习的习惯对学生学习成绩具有重要的提升作用。学生的“在图书馆学习的习惯”对提升学生学习成绩亦具有重要的影响作用,本研究调查数据显示样本中有43.5%的学生养成了在图书馆的习惯。“利用网络学习的习惯”p值影响并不显著,说明它不是影响学生学习成绩的因素,但系数为负,与学习成绩呈负相关联系,说明不少学生利用网络主要用于购物、观看视频、交流沟通等,真正用来学习的时间并不多,同时,网络信息的多元化使得一些大学生无所适从[16]。同时,网络教学的效果也不尽如人意。

在“交互变量”下面的2 个题项中,交互因子“教师的课堂教学艺术和组织能力”*“习惯与教师进行课堂互动”在三个年级的p 值分别<0.01、<0.001、<0.001 影响极其显著,说明这是影响学生学习成绩的因素。提高教师的教学水平和课堂组织协调能力,增强课堂活力,可以提高学生课堂的注意力,学生在课堂上“习惯与教师进行课堂互动”,说明学生对课堂的关注度和参与度高,学习的效果自然也就突出。交付因子“管理学生学习的习惯”*“在宿舍学习的习惯”p值没有达到可以影响学生成绩的程度,在此不作赘述。

(三)在学生政治面貌差异条件下成绩影响因素的多元回归分析

按照表4的分析方法,将其中的影响变量变为学生政治面貌,可以发现以下情况。

“教师的课堂教学行为”中的三个题项,在“中共党员”的条件下,p 值分别<0.001、<0.001、<0.05,符号为正,说明这是影响学生成绩的正相关影响因素。在“入党积极分子”的条件下,“教师课堂教学的形象气质和治学能力”不构成影响因素,其余两个题项均在p值在<0.001,符号为正,构成正相关影响因素。在“都不是”的条件下,只有“对学生学习情况的考核”题项p 值<0.001,符号为正,构成正相关影响因素。其余两个题项显示没有显著影响。

“学生的课堂学习行为”中的三个题项,在“中共党员”的条件下,p 值均在<0.01,符号为正,成为影响学生成绩的正相关影响因素。在“入党积极分子”的条件下,“在课堂上记录笔记的习惯”“习惯与教师进行课堂互动”p 值分别<0.001、<0.01,符号为正,构成正相关影响因素。在“都不是”的条件下,影响不显著,均不构成影响因素。

“学生的课外学习行为”中的三个题项,在“中共党员”的条件下,p值分别<0.01、<0.5、<0.01,符号为正,构成正相关影响因素。在“入党积极分子”的条件下,“在宿舍学习的习惯”“利用网络学习的习惯”p值分别<0.01、<0.01,符号为正,构成正相关影响因素。在“都不是”的条件下,影响不显著,均不构成影响因素。

“交互变量”下面有2 个题项,其中,交互因子“教师的课堂教学艺术和组织能力”*“习惯与教师进行课堂互动”在“中共党员”“入党积极分子”条件下,p值分别<0.01、<0.05,符号为正,构成正相关影响因素。“管理学生学习的习惯”*“在宿舍学习的习惯”在三个控制变量条件下,p 值均<0.05,符号为正,构成正相关影响因素。

(四)在学校任职差异条件下成绩影响因素的多元回归分析

按照表4的分析方法,将其中的影响变量变为学生在学校任职情况,可以发现以下情况。

“教师的课堂教学行为”中的三个题项,在“学校学生干部”的条件下,p 值分别在<0.001、<0.001、<0.05 时影响显著,符号为正,构成正相关影响因素。在“二级学院学生干部”的条件下,“教师课堂教学的形象气质和治学能力”不构成影响因素,其余两个题项p值均<0.001,符号为正,构成正相关影响因素。在“以上都没有”的条件下,只有“管理学生学习的习惯”题项在p值<0.001时影响显著,符号为正,构成正相关影响因素。其余两个题项影响不显著。

“学生的课堂学习行为”中的三个题项,在“学校学生干部”的条件下,p值均在<0.01时影响显著,符号为正,构成正相关影响因素。在“二级学院学生干部”的条件下,“在课堂上记录笔记的习惯”“与教师进行课堂互动的习惯”p 值分别在<0.001、<0.01时影响显著,符号为正,构成正相关影响因素。在“以上都没有”的条件下,均不构成影响因素。

“学生的课外学习行为”中三个题项,在“学校学生干部”的条件下,p 值分别在<0.01、<0.5、<0.01时影响显著,符号为正,构成正相关影响因素。在“二级学院学生干部”的条件下,“在宿舍学习的习惯”“利用网络学习的习惯”p值分别<0.01、<0.01时影响显著,符号为正,构成正相关影响因素。在“以上都没有”的条件下,不构成影响因素。

“交互变量”的2个题项,其中,交互因子“教师的课堂教学艺术和组织能力”*“习惯与教师进行课堂互动”在“学校学生干部”“二级学院学生干部”条件下,p值分别<0.01、<0.05,符号为正,构成正相关影响因素。“管理学生学习的习惯”*“在宿舍学习的习惯”在三个控制变量条件下,p值均<0.05,符号为正,构成正相关影响因素。

三、结论和政策建议

(一)结论

一是在学生统计特征的性别差异性条件下,男女性别差异条件对学生学习成绩的影响没有明显的差异,但影响因素都成为影响学生学习成绩的主要因素。同时,虽然没有发现网络因素会显著影响学生的成绩,但值得注意的是,研究显示,网络因素与学生学习成绩之间呈负相关联系。

二是在学生统计特征年级差异条件下,教师的课堂教学行为,学生的课堂学习行为随着学生学习年级逐渐增加,对学生学习成绩的影响逐渐增加。

三是在学生政治面貌差异条件下,相对来说,学生党员往往有一定的自觉性和自我约束能力,比较追求进步,对于提升自身成绩有一定的追求。

四是在学生任职差异条件下,自变量对学校学生干部的学习成绩的影响大于二级学院的学生干部,对二级学院的学生干部的影响大于一般同学。

五是从交互变量作用来看,多因素交互作用对学生学习成绩的影响突出。

(二)政策建议

一是完善校园学习行为文化的培育机制。通过完善校园制度文化和精神文化等途径,引导、激励教师的课堂教学行为文化、学生的课堂学习行为文化、学生的课外学习行为文化的习惯培育和养成。

二是学校要完善不同年级差异化的学习行为习惯养成机制。要针对不同年级的学生学习行为习惯的差异性,制定有针对性的措施和激励方案,重点是引导大一学生学习行为习惯。

三是探索“把党支部建在班上”的制度,搭建“学生党员(入党积极分子)一带一”的示范机制。有条件的学校可以尝试把党支部建在班级,让一名学生党员(或入党积极分子)帮带一名普通学生,提高和扩大学生党员及入党积极分子在学生中的比例。

四是学校要加强和完善对学生干部的长期培养,建立选拔、考核、激励、监督及反馈管理机制,重视其对学生群体的影响力,引导学生干部充分发挥带头和表率作用。

五是建立协同协调机制,多管齐下,形成多角度培育学生学习行为习惯的环境。学校可以尝试在教师的课堂教学行为、对学生学习过程的行为管理、学生的课堂学习行为习惯养成、学生的课外学习行为习惯等方面建立一系列的激励机制,把学习成绩的考核评定融入学习的各个过程和环节,培育学生良好的学习行为习惯。