地质类专业野外实践课程思政教学设计

——以东华理工大学为例

严兆彬, 柴 乐, 丁 婷, 郭福生

(东华理工大学 地球科学学院,江西 南昌 330013)

地质类专业具有理论抽象、实践性强的特点[1-3]。扎实推动实践育人、丰富实践内容是新时代地学创新人才培养的重要途径[4-6]。注重学思结合、知行统一,增强学生勇于探索的创新精神,提高学生善于解决问题的实践能力,是地质类野外实践课程思政建设的基本要求[7-8]。近年来,随着国家产业结构的调整以及受行业就业形式、地质类专业工作环境等影响,地质类专业人才培养目前存在国家能源战略需求强烈和学生报考与从事本专业意愿相对不足的矛盾,进而导致学生对行业信心不高、学习动力不足、课堂积极性缺乏等问题[9]。因此,如何调动学生的专业积极性和行业认同感,是目前地质类专业人才培养亟须解决的问题。当前,关于地质类专业课程思政教学设计已有大量的探索和实践[1-8]。研究者从课程思政元素[9]、实施路径[10]和育人模式[11]等角度进行了分析和探索,并形成了教学案例,但关注的焦点主要集中在课程教学,对于地质类专业野外实践教学及其课程思政建设缺乏足够关注与深入探究,这不利于地质类专业学生时代使命感、社会责任感和科学探索精神的培养。

东华理工大学(原华东地质学院)是中国核工业第一所高等学府。依托资源勘查工程专业,通过60多年的课程建设,学校先后在杭州、江山、相山等地建立了实习基地,为地质野外实践课程的开展建立了良好基础。本研究以东华理工大学地质类专业野外实践教学为例,着眼于地质类专业、实践教学特点和人才培养目标,对地质类专业大学一年级至大学四年级野外实践教学进行课程思政教学设计,以期通过课程思政元素与专业实践教学深度融合,进一步提升野外实践教学效果和人才培养质量,实现专业育人与思政育人协同发展。

1 教学理念与设计思路

1.1 教学理念

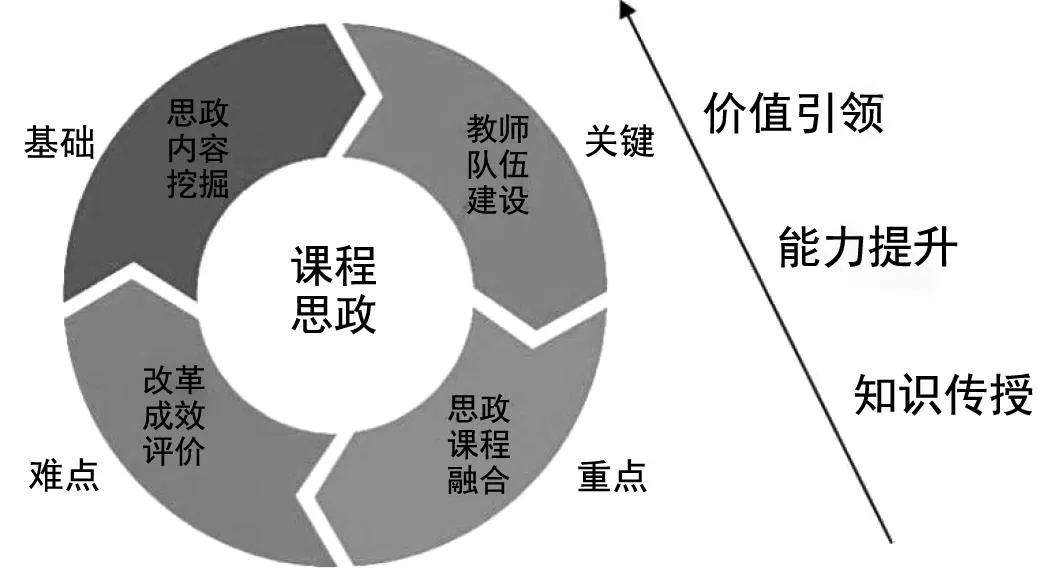

以学生为中心,以产出为导向,遵循地质学学科规律,构建知识传授、能力提升和价值引领“三位一体”教育教学模式。该教学模式着眼于地质学理论、实践教学特点和人才培养目标,在结合课程教学内容的基础上,深挖并凝练思政元素(基础),精细设计野外实践课程教学内容和思政元素的融入路径(重点),实施课程思政成效评价(难点),建设师资队伍(关键),以期让学生在学习知识、提升能力的同时,树立正确的人生价值观(图1)。

图1 知识传授、能力提升和价值引领“三位一体”教育教学模式

1.2 设计思路

地质类专业不同年级的实践教学内容和教学目标具有显著的阶段性,因此结合不同年级学生特点,开展课程思政教学。教学目标设计要结合“进阶式”的课程思政教学。东华理工大学地质类专业以核地质专业为特色,野外实践课程思政应结合地质类专业特有的时代性、地方性特点,把握好地质类实践教学课程的规律性,构建课程思政教学目标和教学内容,并以此为基础深挖、凝练思政元素,坚持以“立德树人、育人为先”为核心,采用多元化教学方法和教学手段,注重科学思维方法的训练,培养学生探索未知、追求真理的科学家精神的同时,塑造学生的社会责任感和时代使命感。

2 课程思政教学目标

《高等学校课程思政建设指导纲要》提出思政教育与专业教育应有机统一,达到立德树人的根本任务。因此,地质类专业不同阶段野外实践过程中的课程思政教学与实践教学应有效衔接,构建知识传授、能力提升和价值引领“三位一体”教育教学模式,将爱国主义精神、工匠精神、核军工精神和科技报国精神有效融入到野外实践课程教学的不同阶段。

具体而言,大一年级以夯实地质理论基础、提高学生对地质专业兴趣为课程目标,同时开展美学教育,培养学生的爱国情怀;大二年级以掌握基本的野外地质工作技能为课程目标,以“工匠精神”为引导,开展实践教育,培养学生强烈的专业认同感;大三年级以能够熟练应用基本专业理论和技能为课程目标,以“军工精神”为引导,开展核军工教育,培养其强烈的行业自豪感;大四年级以“科技报国精神”指导毕业实习,开展科创教育,树立科技报国的决心。

3 实施“进阶式”课程思政教学

根据野外实践阶段性特点,实施“进阶式”课程思政教学,即大一年级杭州地质认识实习阶段,培养学生爱河山;大二年级江山区域地质调查实习,培养学生爱专业;大三年级相山铀矿综合实习,培养学生爱行业;大四年级各生产科研单位毕业实习,培养学生爱科研(图2)。

3.1 大一年级地质认识实习阶段——“看山是山,看水是水”

图2 野外地质实习“进阶式”课程思政培养模式图

大一年级学生对地质现象的认识处于“看山是山,看水是水”的阶段,激发学生浓厚的学习兴趣,增强其专业认同感与自豪感是这一时期的主要任务。选择自然景观、人文历史、科研条件俱佳的杭州地区作为此阶段的实习基地,明确该阶段以“观察”为核心,加深学生对地质现象的感性认识,达到初步训练地质工作基本方法和技能的目的。如“地质三宝”(地质锤、罗盘、放大镜)的训练过程,极大地激发了学生的学习热情与兴趣;地质图的判读过程,有效地训练了学生的空间思维和团队协作能力;实习报告的编写要求学生用自己的理解方式,实事求是地对实习中见到的各种地质现象进行综合分析和概括,在实践中找到书本上知识点的对应物。在充分发挥主观能动性、创造性的前提下,消化野外观察的内容,在理论到实践、实践检验理论的学习过程中体验地质行业艰苦奋斗、实事求是的工作作风。此外,利用杭州地区独有的自然景观和人文因素,引导学生从地质学与人文社科交叉的角度,开拓知识视野。同时,对学生进行美学教育,教师在带领学生领略祖国大好河山的过程中,培养学生的爱国情怀和人文素养,增强其专业认同感与文化自信。

3.2 大二年级区域地质调查实习阶段——“山如何是山,水如何是水”

区域地质调查实习是培养地质类专业学生动手能力的关键环节,其核心为“操作”能力训练,目的为引导学生初步掌握区域地质调查工作的基本程序和方法,学习野外观察和收集资料的基本技能,促进课堂知识和野外实践结合,培养学生对地质现象的综合思辨能力。大二年级学生对地质现象的认识处于“山如何是山,水如何是水”阶段。在浙江江山教学与科研实践基地,我校已开展了近50年的教学实习和科研实践,积累了丰富的地质资料。实践教学过程采取传统区域地质调查方法和遥感技术数字填图相结合的基本思路,要求学生掌握基本的野外地质工作技能,如区分地层、构造现象以及收集化石标本等,引导学生以“将今论古、以古示今”的思维模式思考“山如何是山,水如何是水”,培养学生系统的思辨能力与创新意识。例如,针对典型地质遗迹点的开发与保护(如新塘坞寒武系江山阶金钉子剖面、莲塘地址文化村、碗窑水库等),以“两山论”为指导,引导学生树立绿色发展的理念,进而思考地质专业在美丽中国、乡村振兴和地方经济建设中的重要作用,激发其强烈的社会责任感。通过开展地质填图、绘制地质图等实践教学,锻炼学生的自主动手能力,增强学生对地质工作者的担当与使命的深刻认识,激发学生强烈的专业自豪感。

3.3 大三年级铀矿综合实习阶段——“山非山,水非水”

铀矿作为重要的战略资源和能源矿产,关乎国家能源安全。江西相山是我国最大的火山岩型铀矿田。东华理工大学地质类专业长期以来将相山矿田作为产学研基地,并参与了矿田的生产实践及专题科研工作。近年来,随着地球系统科学向深地、深海、深空和大数据等方向发展,三维可视化技术等地球信息技术手段促使地球科学向更深层次发展,相山矿田多种基础地质问题与矿床地质问题的研究仍有待进一步深入认识。大三年级的铀矿综合实习是地质类专业学生在本科期间进行独立生产实践的重要环节,以“应用”为核心。该阶段大三年级学生历经大一年级和大二年级两个阶段的基础训练,初步具备了独立认识、观察、分析地质现象的能力,对地质现象的认识处于“山非山,水非水”阶段。大三实习的核心任务为“应用”,即鼓励学生独立运用所掌握的基本专业理论和技能,解决生产实践中的实际问题,进而培养其求真务实、敬业奉献的工匠精神,引导学生在实践中进一步构建良好的地学思辨思维和创新思维。例如,教师通过带领学生回顾我国核工业60余年的发展历程,将“核工业精神”融入实习全过程,培养学生行业认同感,并以“科技报国”的情怀激发其强烈的时代使命感、职业责任感和民族自豪感。

3.4 大四年级毕业实习阶段——“山水奥秘悟真理”

在“毕业实习—毕业设计—就业”一体化的培养模式下,毕业实习阶段以“创新”为核心。以“山水奥秘悟真理”的思想引导学生基于生产单位具体实际,思考解决现实问题的科学方法,夯实学生的基本素质和技能,培养多学科交叉观察、分析、解决问题的能力,尤其是综合分析问题的能力。在此基础上,开展科创教育,通过梳理毕业设计题目,提炼创新点,引导学生以小组为单位加强科技攻关,培养学生的创新能力,最终使学生对科研产生浓烈的兴趣,树立科技报国情怀。

4 实施多元化教学方式

地质类实践教学阶段性特征要求教师必须有针对性地实施多元化的教学方式。具体实施过程为:大一年级的杭州地质认识实习以引导式教学为主。基于杭州地区特有的自然景观、人文历史、科研条件,引导学生对实践教学点进行观察记录,教师示范基本工具的操作流程,并进行规范性训练、引导式教学。学生以4—6人为1个团队,分组观察记录,小组总结发言,教师现场点评,以达到激发学生学习兴趣,拓展其知识视野,增强专业认同感的目的。

大二年级的浙江江山区域地质调查实习以互动式教学为主。实习前,教师要求学生通过省级精品在线课程“区域地质调查实习(江山)”开展自学,对实习区主要知识点、教学内容有初步认识。在野外现场,教师通过提问式教学,让学生主动思考,变教师单方面授课为师生互动教学。采取互动式教学方式要求学生提前了解野外路线上每个观察点需要重点观察和记录的地质现象和知识点,带着问题和对问题的思考去野外,一方面可加深学生对野外各种地质现象的印象和理解,另一方面也能够充分发挥学生的主观能动性,培养学生系统的思辨能力。

大三年级的江西相山铀矿综合实习以讨论式教学为主。教师以相山铀矿田关键控矿因素以及铀矿生产过程中关键技术问题创设问题情境[12],引导学生针对铀矿床的成因机制、铀矿生产实践中的实际问题进行讨论。在独立探究的基础上,鼓励学生大胆质疑和提问,加深对知识的理解。

大四年级的毕业实习以自主式教学为主。专业导师依托科研生产项目,设立基础问题或应用基础问题,启发学生找出解决问题的途径和方法,引导学生自主开展设计方案—实验—验证—修改完善方案—再实验—再验证等过程,培养学生自主学习的方法和科技创新的思维,为学生攻读研究生或者进入工作岗位打下基础。

5 结语

本研究以东华理工大学地质类专业野外实践教学为例,针对地质类专业实践教学特点和人才培养目标,构建了知识传授、能力提升和价值引领“三位一体”教育教学模式,确立了地质类专业实践课程思政教学的基本思路和教学目标;从专业教育、哲学思维、价值观等方面,建立了“进阶式”课程思政教学设计和实施路径。通过“进阶式”课程思政教学,可将学生培养成具有正确价值观,思维缜密,热爱地质行业,充满奉献精神的创新型人才。