文化地理学视域下陕西民间舞蹈景观的空间分布及其成因研究*

张 涛,刘俪宁

(宝鸡文理学院 音乐学院,陕西 宝鸡 721013;陕西师范大学 音乐学院,陕西 西安 710119)

民间舞蹈文化地理研究的核心是探寻“舞蹈—地域—人文”三者之间的关系,属于文化地理学与舞蹈学的交叉研究领域。目前关于陕西地区艺术地理研究的成果主要集中于戏剧、民俗等领域①,而在舞蹈领域未有专题研究及论著出现。从现有资料来看,对陕西民间舞蹈的搜集最为系统、全面的是《中国民族民间舞蹈集成·陕西卷》和《中华舞蹈志·陕西卷》②,另外,国家级、省级非物质文化遗产名录收录的陕西民间舞蹈,集中反映了该地民间舞蹈艺术的区域分布状况。本文基于现有研究资料与成果,对陕西民间舞蹈景观的基本类型、空间分布特征及生成背景进行分析,以期构建其人文地理模型。

一、陕西民间舞蹈景观的基本类型

由于陕西独特的自然地理环境,形成了陕北、关中、陕南三个相对独立的区域。《集成》中明确提出:“民间舞蹈虽具有共同的特点和彼此之间的内在联系,但因流传地域的差异,形成了三种不同的风格、特点和色彩变化。”[1](P6)陕西民间舞蹈按照功能大致可分为三类:民间社火、民间祭祀和民间小戏。民间社火是陕西民间舞蹈的主要组成部分,是集民间音乐、美术、工艺、戏剧、曲艺、民间文学、杂耍、武术、杂技、体育等于一体,在春节期间集中上演的一场群众演出。陕北地区人们通常称之为“闹红火”“闹秧歌”;陕南地区多称为“耍灯”“玩灯”;关中一带则称之为“耍社火”“社祀”。民间祭祀类的舞蹈,主要指在民间祭祀仪式中进行的一系列带有舞蹈性的演出,这些演出包含了古代的祈雨、敬神、做道场、做斋醮等,虽然相关内容带有很多迷信的色彩,在新中国成立后已经被逐渐废弃,但从舞蹈文化审美视角来看,当中存在着部分古代巫舞的痕迹,因此具有较高的研究价值。如陕南地区的“跳神”“羊皮鼓”“耍坛”等;关中西部的“醮师分灯”“跑桥”;陕北流传下来的“三山刀”“厉鬼”等。这些带有某些民间巫舞特征的民俗舞蹈,为我们了解古代民俗舞蹈文化提供了宝贵的活态素材。民俗小戏,也叫“对对戏”,以歌唱、舞蹈来表达民俗生活特定剧情或角色的艺术形式,通常被称为“小歌舞”,如“韩城秧歌”“渭华秧歌”“安康小场子”“地蹦子”等。虽然主体是戏剧表演,但也有特色鲜明的舞姿。以上所列的社火、民间祭祀、民间小戏等多种类型的舞蹈样态,使陕西民间舞蹈具有综合性与多样性的特征。[1](P5-6)

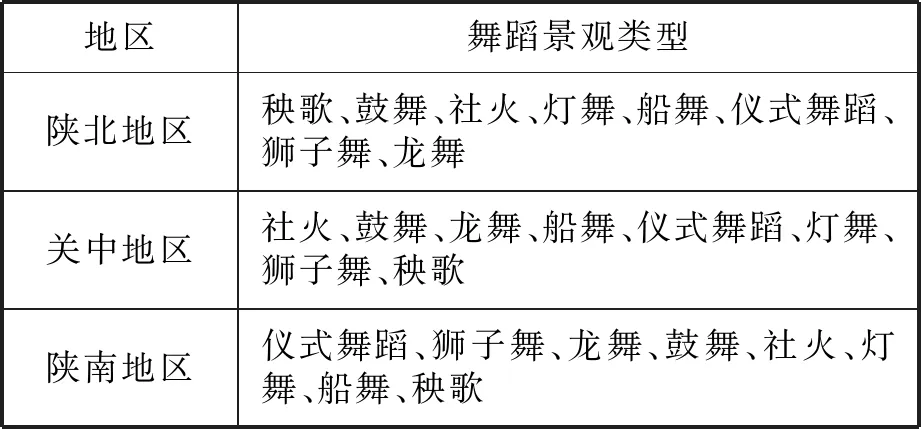

根据《集成》和《舞蹈志》,笔者按照景观类型将陕西民间舞蹈分为秧歌、社火、仪式舞蹈、鼓舞、狮子舞、龙舞、船舞、灯舞八大类③,并以其在陕北、关中、陕南三地流传的广度分类梳理,其情况如表1所示。

表1 陕西民间舞蹈景观的基本类型④

二、陕西民间舞蹈景观的空间分布

(一)秧歌分布区

秧歌,是源于农耕文化(插秧或耕种)的一种民间舞蹈形式,陕北、关中、陕南三地均有流传,虽都称为“秧歌”,但在内容、形式及功能等方面有明显的差异。在“集成”及“舞蹈志”中,共收录秧歌20种。其中,陕北12种,关中7种,陕南1种⑤,分别占比为60%、35%、5%(如图1所示),分布情况如图2所示:

图1 陕西省“秧歌”分布比例图

图2 陕西省“秧歌”流传地域分布图

由图2可见:秧歌流传密度陕北明显大于关中和陕南;关中地区的秧歌主要集中在西安、渭南、铜川;陕南地区的秧歌分布均匀。

陕北地区的秧歌主要分布在榆林地区的东南部和延安地区的北部及南部,以榆林地区的佳县、米脂、子洲、清涧、吴堡、绥德等县和延安地区的洛川、黄陵、子长、延川等县最为活跃。传统陕北秧歌是为仪式而舞,“陕北秧歌在古代具有巫术蕴义”[2]。“当地百姓认为秧歌队进院入户唱唱跳跳、吹吹敲敲可以驱邪避疫、消灾免难,这些世俗实则是古代乡人驱傩的一种遗风。”[1](P4)可见,陕北秧歌与“傩”“巫”颇有渊源。1942年“延安新秧歌运动”后,传统陕北秧歌被改造,以载歌载舞的形式宣扬时代精神,这一时期的陕北秧歌具有鲜明的政治性。自此,秧歌队的演出时间便不仅限于春节期间,当遇到重大活动时也会进行表演,使得秧歌这一古老的民间艺术更加普及。关中地区的秧歌以“韩城秧歌”为代表,它与流传于铜川的“耀县秧歌”、渭南的“白水秧歌”“渭华秧歌”及西安灞桥区的“底子秧歌”等在形式和内容等方面有相似之处,“均属两三个演员表演的秧歌小歌舞”[1](P972)。据《集成》所载,关中地区秧歌题材广泛,有反映群众生活的、嘲弄嫌贫爱富的、讴歌劳动人民的等等,多以表演故事内容为主,具有浓厚的乡土气息,旨在让群众身处愉快氛围的同时受到启迪,显示了关中地区人民朴实、憨厚、直率的性格。流传于陕南地区汉中市、商洛市、安康市所属三十多县区的“薅草秧歌”(又称“锣鼓操”),与陕北、关中秧歌的内容和形式有着本质上的区别。据清代王锡龄在《陕南巡视日录》中记载:“陕南西乡沙河镇田间农民有系彩于首扮戏装者,歌唱舞蹈,锣鼓喧闹,盖为插秧助兴,俗名秧歌本次。”[1](P394-395)可见,“薅草秧歌”是人们在田间劳作时所形成的舞蹈,这里的秧歌实有“插秧之歌”的意思,反映了劳动人民在生活劳作时的状态。

(二)社火分布区

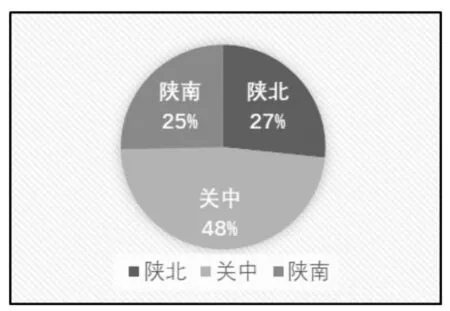

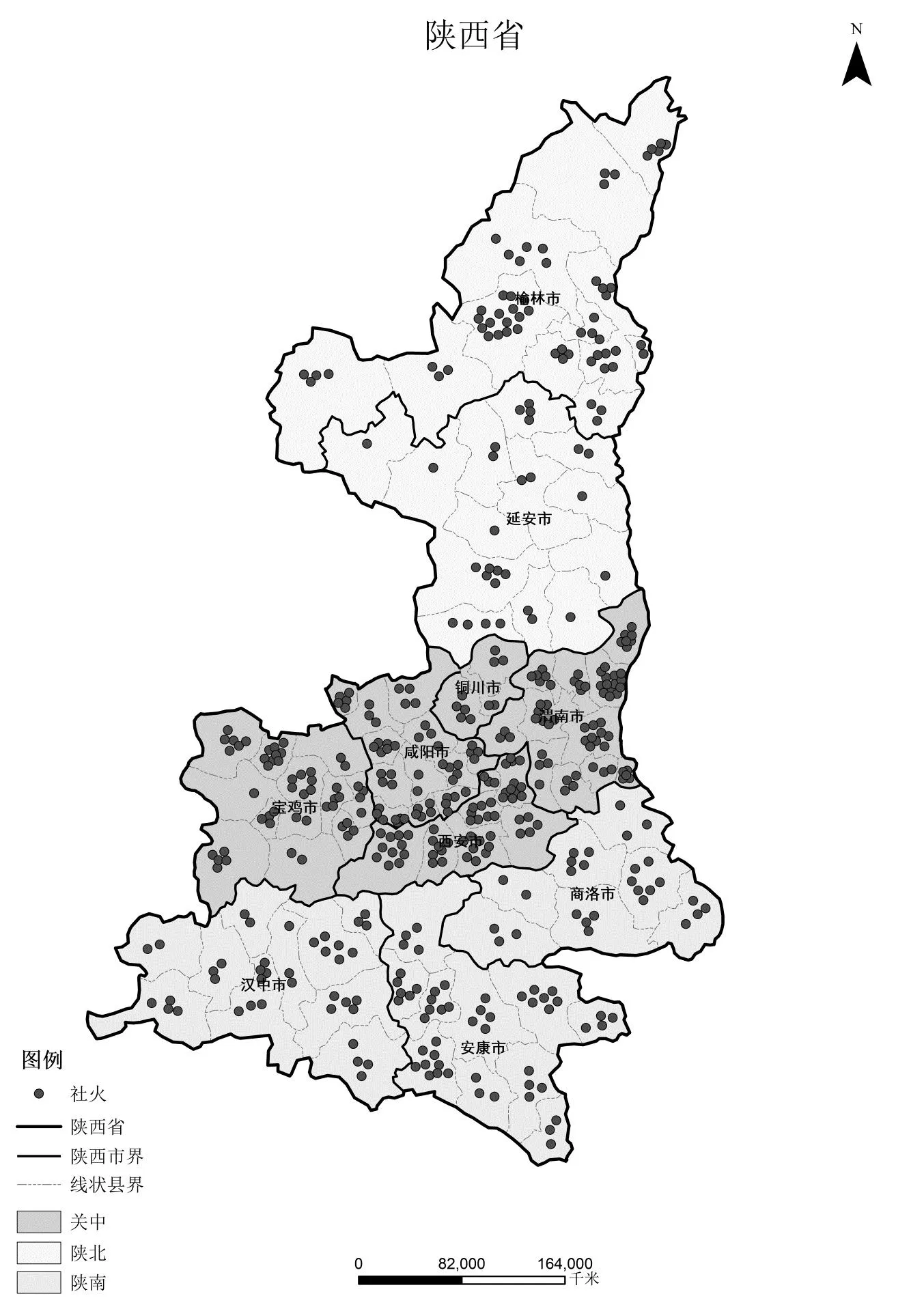

社火,是现今仍然存活在中国汉民族乡村社会的一项大型民间文艺娱乐活动。社火事象内容庞杂,情节简单,有着共同的主题思想:感恩天地、祷祝吉祥、弘扬正气,抑制邪恶,歌颂人类智慧。[3]在《集成》和《舞蹈志》中所辑社火形式共123种⑥(因同一社火形式在不同地区均有流传,所以实际统计总数为150种),其中关中72种、陕北40种、陕南38种,分别占比为48%、27%、25%(如图3所示),其分布情况如图4所示:

图3 陕西省“社火”分布比例图

图4 陕西省“社火”流传地域分布图

由图4可见,陕西社火分布的有两大特点:一是以关中地区高密度分布;二是陕北、陕南地区呈多片小区域分布,其中陕北以榆林市横山区、绥德县和延安市富县分布最为集中,陕南以安康市紫阳县为中心。

陕北榆林地区社火的分布密度明显高于延安地区,而榆林地区内部又以横山区数量最多。“八仙过海”“鸳鸯嬉莲”“梆子对斗”“白马抖肠”“抖羊皮”“猴骑羊”等都是榆林横山区独有的社火形式。关中地区社火形式丰富,虽在表演程式上保留了古老的传统,但其功能已逐渐由祭神娱神演变为悦己娱人的民间娱乐狂欢。关中地区社火形式最多的三个县区分别是渭南市合阳县(14种)、宝鸡市千阳县(12种)和西安市周至县(11种)。在影响力方面,关中社火远大于陕北、陕南地区。2006年,国务院公布的第一批国家级非物质文化遗产名录中就有宝鸡市的“民间社火”(编号:X-54)。2013年,中国首届社火艺术节在关中地区的宝鸡市陇县成功举办,同年,中国民间艺术家协会授予陇县为全国首个“中国社火文化之乡”。陕南社火形式较少,以“鹭鸶与蚌壳”流传最广。在汉中、商洛、安康3地28县区中,社火形式最多的三个县区分别为汉中市洋县(7种)、商洛市丹凤县(7种)和安康市紫阳县(9种)。

(三)仪式舞蹈分布区

仪式舞蹈是民间祭祀和祭奠亡灵仪式中的一些具有舞蹈性的表演活动[4],多以驱灾祈福、驱鬼娱神、超度亡灵为主要目的。据《集成》和《舞蹈志》收录情况进行统计,陕西仪式舞蹈共22种(实际统计总数为26种),陕北7种,关中8种,陕南11种,分别占比为27%、31%、42%(如图5所示),其分布情况如图6(见 130页)所示:

图6 陕西省“仪式舞蹈”流传地域分布图

由图6可见:陕北地区的仪式舞蹈密度远高于陕南和关中地区,尤其是陕北榆林地区;关中地区虽在形式数量上与陕北地区所差无几,但在分布数量上有明显差异;陕南地区的形式数量最多,但大都集中分布在汉中市西乡县,其他地区呈分散的点状。

虽然陕北地区仪式舞蹈形式数量少,但流传范围广泛,如“三山刀”“羊皮鼓”“转九曲”等形式在榆林各县区皆有流传,而关中地区一种形式仅在一个地域流传,陕南地区共11种形式,在汉中西乡县的就有7种,占陕南总数的64%。从影响力来看,陕南仪式舞蹈更为突出。陕南地区受山高沟深的地势及山区交通闭塞的影响,保留下来的祭祀娱神类的仪式舞蹈占比更多,极具代表性。陕南秦巴山区具有代表性的仪式舞蹈是“跳端公”、宁强“羊角鼓舞”及略阳“羊皮鼓舞”。陕南地区在文化地理上属巴、蜀、楚文化的融合区域,巫鬼之风盛行,就其所处的社会文化语境而言,“跳端公”是指由巫医“端公”表演的整个降神会。端公表演的降神会用“跳端公”命名,突出表现了“跳”——舞蹈在降神会中的核心地位。[5]除此之外,20世纪80年代,汉中市将“羊皮鼓舞”发展成为大型广场舞表演节目,参加了省、市艺术节及省运动会开幕式,这进一步说明该仪式舞蹈流传之广泛。

(四)鼓舞分布区

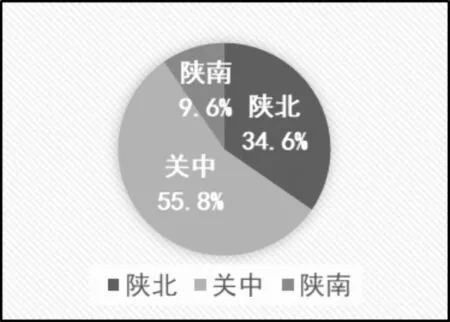

不论是陕北高原、渭河两岸,还是秦巴山区,每逢重大节日活动时,均有鼓舞相伴。对《集成》《舞蹈志》及《陕西民间鼓舞博览》⑦中所载鼓舞进行统计,其中关中29种,陕北18种,陕南5种,分别占比为55.8%、34.6%、9.6%(如图7所示),其分布情况如图8所示:

图7 陕西省“鼓舞”分布比例图

由图8可见:关中地区的鼓舞种类最为丰富,其次是陕北地区,而陕南地区鼓舞种类数量较少。陕北地区鼓舞分布较为均匀,以延安的安塞、洛川、宜川等区县,榆林的榆阳区、横山区较为突出;关中地区鼓舞种类繁多,密度大,呈点状、片状相交分布,覆盖面广;陕南地区则呈点状分散分布。

陕北地区的鼓舞以腰鼓、蹩鼓和胸鼓为代表,其中代表性的腰鼓品种包括“安塞腰鼓”“横山老腰鼓”“安乃小腰鼓”“米脂腰鼓”等,“相传是古代驻守边陲骑旅用于征战助阵、擂鼓报警时的一种工具,之后传入民间”[1](P10)。如今流传在延安、榆林两市所属的25县区,其中以“安塞腰鼓”最为闻名。而延安市洛川的“蹩鼓”“对面锣鼓”“社鼓”及宜川的“胸鼓”“壶口斗鼓”则以点状分布在各县区,增加了陕北地区鼓舞的多样性。关中地区的鼓舞分布表现出点片相交的特点。咸阳的“牛拉鼓”流传在咸阳地区的3区9县2市⑧和西安市的鄠邑区,涵盖整个咸阳地区;渭南的“八仙鼓”流传在渭南的临渭区、大荔县、蒲城县、富平县、白水县,覆盖渭南地区的中西部;“敲锣鼓”⑨流传在渭南市合阳县、西安市的鄠邑区、长安区、临潼区、未央区、灞桥区、雁塔区,基本包含西安整个片区。此外,还有“五圆鼓”“岐山转鼓”等,这些鼓舞形式的流传均呈片状分布。而像“东雷上锣鼓”“花苫鼓”“洪拳鼓”等形式,只流传于“一村一社一县,具有鲜明的因袭封闭特点”[6]。这些鼓舞形式则呈点状分布在关中的各大县区。陕南地区的鼓舞类别较少,大多流传于秦巴山区之中。因受巴蜀文化影响,风格多为轻快活泼,如“勉县对鼓”和“渔鼓”,而“细锣鼓”“月牙鼓”及“打丧鼓”则以祭祀为目的。受当地地势及文化影响,陕南地区的鼓舞并未广泛流传,而是分散分布在各县区。

(五)其他类型

1.龙舞

龙舞,又称“舞龙”“闹龙灯”,是我国独具特色的民间传统娱乐舞蹈,有着悠久的历史。舞龙习俗所表达的祖先崇拜在维系民族内部团结、文化认同,以及加强族群意识、整合社会功能等方面发挥了极其重要的作用。[7]据统计,陕西地区共有龙舞14种⑩,以“龙灯”为主要表现形式的龙舞广泛流传在陕西各地,其中以陕南地区的龙舞形式更为丰富,而陕北地区除了“龙灯”再无其他形式。关中地区的龙舞种类较少,主要集中在西安和咸阳地区,以咸阳市三原县的“筒子龙”最为突出。据《舞蹈志》描述,“筒子龙”在表演前要进行“点眼”,这在陕西其他地区并不常见,且表演形式不同于其他龙舞,需要有“龙门”的设置,且以多种多样的队形将场内的排灯加以变化与编排,以锣鼓伴奏开启表演。[8]陕南地区的龙舞以旬阳市内最为丰富,有“站龙”“滚龙”“火龙”“布龙”“板凳龙”五种形式,其中“板凳龙”和“布龙”流传地最为广泛,覆盖汉中与安康整个地区。

2.狮子舞

狮子舞,集武术、舞蹈、编织、绘画和音乐等多种艺术于一身,通过两人密切合作,来模仿狮子的各种形态。与龙舞相似,狮子舞在陕西流传甚广,几乎是村村舞狮。“至今,陕西各地每逢春节闹社火、闹秧歌都有狮子舞参加表演。”[9](P191)据《集成》和《舞蹈志》载:陕西的狮子舞分为“文狮子”和“武狮子”两大类。“文狮子”主要表现狮子活泼、善良、可亲的性格和憨态,以陕北地区的“洛川文狮子”最有特点;“武狮子”则突出狮子威武的形象、勇猛的性格,以及不畏艰险的勇敢精神和不怕困难的气概。陕西的“狮子舞”以延安市富县和西安市鄠邑区流传的“狮子上老杆”、汉中市南郑区的“高台狮子”、汉中市城固县的“笑和尚耍狮子”最具特色。总的来说,陕西狮子舞分布呈均匀之态,陕北地区以“文狮子”为主,关中、陕南地区以“武狮子”为主。

3.船舞

船舞,是春节闹社火中一种常见的民间舞蹈类型,通常在陕北地区被称为“水船”;关中地区称其为“旱船”;陕南地区称其为“彩莲船”。陕北地区的船舞包含两种形式,以流传在延安市、榆林市两市所属25县区的“水船”为主,覆盖整个陕北地区,“莲花船”仅在榆林市靖边县流传。关中地区的船舞以各地的“旱船”为主,“子母船”“战船”“青瓷船”“转船”“沿人船”五种特殊形式仅在小区域内流传。陕南地区的“采莲船”主要流传在汉中市、安康市、商洛市各地,“四船扑莲”和“双人花船”呈点状分布在汉中城固县和商洛商州区中。总体而言,陕西的船舞呈陕北、关中、陕南三个片状分布,整体覆盖陕西全省。

4.灯舞

灯舞,中国传统舞蹈之一,是在灯节基础上应运而生的民间舞蹈活动。如今仍以丰富多样的面貌活跃在不同的场域之中,其分布遍及全国,深受大众的喜爱。[10]陕西的灯舞亦是如此,这一点从《集成》和《舞蹈志》中的灯舞名目中能直接体现出来。灯舞大多与其他类型的民间舞蹈组成综合性社火队,在春节、元宵节进行游街表演。陕西灯舞中最常见的形式是“竹马灯”,流传在陕西各地。陕北地区共有灯舞3种,关中10种,陕南6种,其中“竹马灯”和“跑红灯”在三地均有流传。在《舞蹈志》中所收录的关中地区灯舞,渭南地区有7种,占关中地区灯舞形式总数的70%,陕南地区安康旬阳市占陕南地区的总数的66%。因此,陕西的灯舞以“竹马灯”为主,分布特点主要表现为以面状覆盖全省,关中和陕南地区其他形式灯舞在小范围内集中分布。

三、陕西民间舞蹈景观的生成背景

我国因各民族分布的地域范围,各地域分布区内自然环境、生产方式等因素,形成了多样化的民间舞蹈景观。[11]陕西三地民间舞蹈景观的类型、空间分布有明显的差异,这种差异的形成是自然地理环境和人文地理环境复合叠加长时间直接或间接影响的结果。

(一)“土地之舞”:自然环境是陕西民间舞蹈景观形成的基础

在“人-地”关系中,自然环境主要对人类的生产方式、生活习俗、心理特征产生影响。不同自然环境下,人们的生活习俗相差巨大,从而对民间舞蹈的形成与变异具有引导作用。从地理位置上看,陕西省地跨西北和西南,纵贯南北,位于我国西北内陆腹地,坐标介于东经105°29′-111°15′、北纬31°42′-39°35′,处于长江和黄河两大流域的中部,是典型的内陆型地区。从整体上看,南北长、东西窄,以“秦岭-淮河”一线划分南北,按照地势自北向南依次跨越陕北高原、关中平原和陕南山地三种地形地貌。从气候方面来看,陕西省属大陆性季风气候,由于南北所跨纬度多,所以气候类型由北向南依次为温带、暖温带、北亚热带。外部自然地理环境会给人的感官传递信息,通过神经传递到大脑,再由大脑处理使人产生不同的情感体验,就会形成自然反应印象。这种影响反映在文化上,便赋予了文化活动以自然的印记,民间舞蹈是始终与自然环境融合在一起的,这些复杂多样的地形地貌对陕西民间舞蹈的地域分布和形成都有着非常重要的影响。

1.陕北高原区

陕北地区,包括延安市和榆林市两地,位于山西、内蒙古、甘肃、宁夏和陕西关中盆地之间,面积43 000平方千米,当地地势起伏明显,是典型的黄土高原丘陵沟壑区,植被类型以温带灌丛草原和温带落叶阔叶林为主。区域内干旱少雨,是陕西省降水最少地区,温度随季节变化明显,温差大,水资源严重短缺,属温带干旱半干旱大陆性季风气候。[12]当地民居建筑多为窑洞,顺应山体沟壑而建,冬暖夏凉。该区域富藏煤炭、石油和天然气等自然资源,是国内少有的资源富集区。

自然地理环境对陕北民间舞蹈的影响主要表现在两个方面。其一,陕北气候和自然资源间接影响了民间舞蹈的形成。如陕北“火塔塔”缘起的重要原因正是因为陕北地区丰富的煤炭资源,加之陕北地区冬季寒冷及人们对于火的崇拜,所以“在民俗活动中出现大量燃烧煤块的民俗也就不足为奇。”[13]其二,陕北自然地势地貌决定了陕北民间舞蹈的整体风格。因陕北地势起伏明显,并且陕北黄土高原沟壑纵横、贫瘠荒凉,整体色彩单调,“自然界这种美感类型便成为记忆中一种固定的审美感受”[14]。所以生活在陕北的人民心胸宽广,喜好粗犷刚毅、慷慨激昂的风格类型,这一点在“安塞腰鼓”古朴粗犷、豪放洒脱的表演中表现得淋漓尽致。

2.关中平原区

关中地区位于陕西省中部,东部与河南、山西相邻,西部与甘肃省接壤,南倚秦岭,北靠黄土高原,是典型的河流冲积型平原。地势西高东低,海拔323-800m,有黄土梁峁、黄土台塬、黄土塬、平原、山地等五种地貌类型。面积约为3.6万平方公里,包括西安、宝鸡、咸阳等城市及53个县区。关中地区属典型的大陆性季风气候,冬冷夏热、四季分明、雨热同季、易发生干旱,年均温9.9℃-15.8℃,降水量较少。自然条件优越,用地类型以耕地、林地、草地为主,而小麦为主要粮食种植作物。

由上可见,关中地势平坦辽阔,四季分明,自然景观变化有规律,少有神秘感。这样的自然地理环境难以引起人们对自然界的各种遐想。[15]所以关中地区的人们喜好质朴豪爽、意境开阔的舞蹈类型,其舞蹈景观也必是起伏不大而舒缓悠远且带有厚重深沉的色彩。

3.陕南山地区

陕南,位于陕西省南部,北靠秦岭,南依巴山,与河南、湖北、重庆、四川、甘肃相邻,包括汉中、安康、商洛3市28县区,中间有汉江和丹江流经,具有“两山夹一川”的地形结构,形成了汉水谷地和秦巴山地两大不同的地貌特征,且山地面积广大,约占陕南全境的87%,受不同地貌类型影响,又可分出平坝、丘陵、河谷和山地四种主要类型。陕南地区属北亚热带大陆性季风气候区,气候温和,四季分明,水资源丰富,素有“西北小江南”之称,境内天然林丰富,森林覆盖率高达55.5%,主要栽种水稻,传统民居建筑多为天井院。

陕南山区地理环境、气候条件复杂,“变幻莫测的环境刺激人们耳声目色,易引起人们对于环境的好奇和想象,使人想象丰富……多变的环境使人在形容一种事物时会用多种语言词汇来表达其变化”[14],舞蹈也是如此。正是这种环境状况,使陕南民间舞蹈景观呈现出绚丽多样的特点。

因此,从自然地理环境说明,一种相同的或相似的自然环境可以为地域文化的形成提供基础,在民间舞蹈中则体现为舞蹈动作本身的形式和内容。陕北地区地处黄土高原,表现在舞蹈景观上是粗犷、狂放的风格;关中地区位于平原之中,舞蹈则是稳健、大气;陕南地区处于秦巴山区,舞蹈以细腻、精巧见长。

(二)“交融共生”:人文环境是当地民间舞蹈景观分异的诱发因素

“不同的文化样式因其产生于不同的地域和不同的社会人文环境而具有明显的差异。”[16]陕西各地有着完全不同的自然地理环境,所以这里的人们也有着各自独特的生活和生产模式,因此,民俗文化大相径庭。舞蹈作为文化系统中的一个分支,自然也受其影响。尤其是民间舞蹈,其独特的形式和内容是其他艺术所不具备的,是特定文化生态系统演化发展的结果,其舞蹈内涵也是陕西各地广大民众社会生活的反映和体现。

1.政治经济因素

周振鹤先生历经数年,领导众学生完成了《中国行政区划通史》。该作逐年复原了中国从先秦至民国的政区状况,并对行政区划研究的基本概念、学科背景等进行全面论述,这对本文的研究很有启发意义。一般情况下,一个地域的经济发展程度越高,政区设置的数目就越多,反之则越少。现今陕北、关中、陕南三地分别设有25、53、28个县区。

在陕西三地区域中,关中自古以来一直是经济最发达、人口最稠密的地区,是陕西政治、经济、文化的中心。西安自西周开始有十三个王朝在此建都,延续长达千余年。现如今作为省会城市,更是西部大开发的龙头。因此,这里创造出的有利物质条件与正统文化的浓厚氛围使关中地区民间舞蹈倾向于政治与军事目的,多以历史悠久的传统民间舞蹈遗存为主。如创始于秦朝的“秦汉战鼓”,其鼓调悠远威严、刚猛豪气、奔放激烈,生动再现了战争场面;“十面锣鼓”相传是从汉代大将军韩信巧布疑兵阵演变而来的。传统的农作方式衍生出传统的价值观念,关中地区属精耕细作农业,当土地成为人们赖以生存的根本时,祭祀土地神、祈愿风调雨顺便应运而生[17],于是关中民间舞蹈大多源于古代祭祀、宗教仪式,如舞龙、舞狮等。陕北地区在历史上长期处于中原王朝统治与北方游牧民族活动区之间,战争频发,其特殊的政治经济因素造就了人们独特的性格。[18]古时陕北人民习惯于马背生活,崇尚战争、射猎等具有武略精神的活动,加之生产条件相对艰苦,自古以来民风淳厚质朴。秦统一全国后,榆林地区属于上郡地,明朝迁都北京后,榆林成为明代九边重镇之一。在抗战时期,大量军队被调入陕北地区屯垦戍边,在榆林周边长城沿线建设起多座军事化城镇。这一时期陕北地区人口众多,使得陕北民间艺术又一次发生了重大变化,在与当地本土文化融合后,成为抗战期间来自南方的中央红军进入陕北前的基本底色。[13]由此造就了陕北舞蹈雄壮、高亢的艺术风格,尤其是陕北鼓舞,呈现出一往无前的英雄气概和群体精神,使舞蹈表现出激昂向上的情绪。陕南秦巴山区,直至清初大批来自南方各省移民的涌入,才真正开始发展,是陕西三地中开发最晚的地区。陕南特殊的地理区位使该地区城市分布较为分散,与外界沟通交往不便,常规资源较为缺乏,经济发展长期落后。相对于陕北和关中而言,陕南是一个相对偏僻的地方,受到主流文化的冲击更小,因此它具有一种自然、自由、不为社会大众所左右的自然状态。体现在民间舞蹈景观上,表现为样式自由,形态丰富,民俗特征明显。[14]

从政治经济方面看:陕北地区民间舞蹈具有红色精神,舞蹈风格慷慨激昂;关中地区民间舞蹈具有传统正统文化的庄重威严;陕南地区民间舞蹈形式多样,风格自由淳朴。

2.历史流变因素

陕北地区在历史上曾生活着众多的游牧民族,可以说陕北地区的历史就是多民族文化融合的历史。多种文化模式相互碰撞、相互渗透、相互影响,经过千年演化,渐渐形成独具特色的陕北文化。[19]陕北地区实为“胡”文化与“华”文化冲突与交融之地,这使陕北民间艺术呈现了多向融合与同化的趋势。[16]正是由于不同历史时期北方少数民族在此频繁活动,带来了不同的宗教信仰,使陕北地区的拜火遗俗融合了汉族巫术、萨满教、道教等元素。“转九曲”“火塔塔”“火判”都是典型因火崇拜及宗教信仰形成的民间舞蹈,尤其以陕北庙会最为热烈和虔诚。如今在陕北一些著名的特大庙会活动中,民间祭祀仍处于较高地位。另外,陕北地区分布着大量的古石窟,这些石窟以佛教为主,杂以儒、道,这对于古代宗教在陕北的传播有较大影响,所以陕北民间舞蹈多有敬神祈福、息瘟消灾、超度亡魂、酬神娱乐等内容。“关中自古帝王州”,关中地区曾长期是封建王朝都城所在地,许多重要的历史事件发生于此,在此影响下,人民的精神文化生活十分丰富,从而形成了独特的关中文化。隋唐时期建国皆定都于陕西关中,在此背景下,受当时儒学文化影响,礼度被严格限制,关中地区的民间舞蹈形成了端庄雅正的美学追求[20],这对后来关中民间舞蹈宏大、开阔、雄深雅健的气势有深刻的影响,如咸阳的“牛拉鼓”,表现出宽平中正的气度和沉稳舒缓的从容。唐代的长安城是当时世界最大城市,也是全国重要的人口迁入区,迁入人口来自全国各地甚至域外,故关中地区融合了中原、西域、楚、北方游牧民族及周边诸国文化。“秦腔正是在这种民族文化交融的艺术氛围熏陶下形成发展起来。”[21]秦腔文化又对关中社火产生了巨大影响。关中地区的社火以结伙沿街巡游为主,“队伍中会出现诸多历史人物和戏剧人物的内容,又以复杂的戏剧脸谱见长”[13]。各种形式的“芯子”皆表现传统戏曲故事人物,从中可体会到的秦腔戏曲和儒家文化影响的痕迹。陕南地区地形复杂,多处崇山峻岭之中,自古以来交通不便,使得这一地区文化相对封闭,这种封闭的状态使其保留了古老的民俗习惯和民间舞蹈。“陕南素有巫鬼信仰盛行,从动植物崇拜到巫术迷信,从鬼神意识到民间信仰都呈现出缤纷的特点。”[4]迄今为止,流传在秦巴山区的“端公戏”“羊角鼓舞”“斩旱魁”都具有着浓厚的巫傩文化,保留着中国古代巫舞的遗风。陕南曾有过大规模移民迁徙,陕西关中、四川、湖北等地的人们带来了各自家乡的民俗文化。其中,汉中地区受巴蜀文化、秦文化影响较大,安康地区受楚文化影响较深,故而陕南文化属南北交融的文化,这一点同样反映在陕南民间舞蹈的具体形态上。在汉阴、石泉一带,有“湖北的狮子、江西的龙”之说法。从形态上来看,陕南“狮子”是“北狮”的代表,从风格上来看,又具有南北兼容性,其中“笑和尚耍狮子”最具代表性,而同样来自陕南地区的“板凳龙”结合了巴文化与楚文化,民间歌舞的“小场子”“地蹦子”“地围子”更具江南特色。

综上所述,陕北受相邻地域民族艺术文化影响,其民间舞蹈景观表现出多元化、开放性和传统性的特点;关中地区的民间舞蹈则以“秦腔”和“儒学”文化元素为主;将巴楚与江南文化相结合的陕南民间舞蹈,具有江南民间舞蹈的特色。

3.社会思潮因素

由于不同时期思想观念的变化,人们对舞蹈功能的要求也不尽相同,从而产生了不同的舞风。自20世纪30年代以后,陕北民间文化因受来自南方的上万名中央红军将士及革命政权的影响而产生了巨大的变化。[13]1942年毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》和“新秧歌运动”使陕北民间舞蹈的功能发生了巨变,先后确定了文艺为政治服务的价值主旨,促使陕北民间舞从民间走向剧场,从非主流转变为大传统,陕北秧歌成为红色文化资源的重要象征。敬神的“阳歌”被改为庆祝丰收的“秧歌”;最吸引眼球的“媒婆”“蛮汉”等角色被取消,自此陕北民间舞蹈具有了宣传教化功能。随着人民公社体制下的统一局面被打破,民间社会的发展获得了一定的自由空间。[22]农村人口通过组织庙会释放精力,这极大地促进了陕北民间舞蹈的传承与发展。后来“全球化”浪潮波及陕北乡村,“陕北经济得到快速的发展,文化和民俗随之开始转变”[15]。硬件设施发展的同时,使民众对民间舞蹈功能的认知由解决生活中所遇难题转变为娱乐庆祝。关中和陕南地区民间舞蹈也在不同程度上受到“新秧歌运动”的影响。例如陕南的“安康小场子”,原本是田间地头即兴起舞的民间舞蹈,经过艺术工作者的加工改造,一男一女在一张桌子上方寸之间的表演,男演员手中层出不穷的“草帽花”变化,更是极受舞台青睐,后融入地方戏曲,既诗化了主题,又贴合了中国传统戏曲皆大欢喜的习惯模式。[23]关中地区在延安新秧歌运动精神的鼓舞下,开始对民间舞蹈进行一系列挖掘、整理、研究的工作,这时宝鸡的“西山刁鼓”、合阳的“上锣鼓”等罕见的民间舞蹈形式首次被大众所知。

当下,陕西原本带有仪式娱神或驱灾避难色彩的民间舞蹈,逐渐成为歌颂美好生活的狂欢。近年来,随着政府对非物质文化遗产保护的持续深入,这种变化逐渐被人们接受,极大地促进了陕西民间舞蹈的传承与文化多样性的发展。

四、结语

陕西自然风貌及民风文化的差异,形成了陕北、关中、陕南三地不同的民间舞蹈景观,它们之间相互联系,共同构成了一件具有陕西特色的民间艺术珍品。陕西民间舞蹈大多是在春节期间表演,如陕北的“闹秧歌”、关中的“耍社火”、陕南的“耍玩意儿”。除此之外,龙舞、狮子舞、灯舞、船舞均属于中华民间艺术活动,在全国流传广泛,且大多随着春节闹社火一起表演。这些民间舞蹈遍布陕西全省,但受地方文化及地理因素影响,每种形式的具体数量和流传地区有所不同。其中,秧歌以陕北地区最为兴盛,陕北秧歌形式多、影响力大、代表性强,社火则在关中地区呈高密度分布,仪式舞蹈以陕南地区的更具代表性。另外,鼓舞以关中地区形式最为丰富,龙舞中的“龙灯”、狮子舞的“文狮子”“武狮子”、船舞的“水船”“旱船”“采莲船”、灯舞的“竹马灯”的流传地覆盖陕西全省,且这五种民间舞蹈的其他表现形式较少,因此,从整体空间分布来看呈均匀之态,而从具体形式数量上看,陕南的龙舞、关中的船舞和灯舞更为丰富。陕西民间舞蹈在风格、特点上各有差异,“但共同之处都具群众性、自娱性、广场性和节令性,都和当地的民风世俗和传统观念、审美意识、思想信仰等有着千丝万缕的联系”[4]。

陕西三地民间舞蹈具有明显的地域性特征,其舞蹈形式、内容、功能等方面都有明显的差别,这些差别既有自然环境因素,也有文化因素。各因素在不同地区所发挥的影响程度、本质不同;同样的区域,在不同的历史阶段,各因素的影响是不一样的。总体来讲,自然地理环境、政治经济、历史流变及社会思潮等,是造成陕西民间舞蹈文化在区域上形成分布差别的重要原因。

注释

① 参见张晓虹《文化区域的分异与整合:陕西历史地理文化研究》,上海书店出版社,2004年版,第158-198页、243-349页。

② 参见《中国民族民间舞蹈集成》编辑部编《中国民族民间舞蹈集成·陕西卷》,中国ISBN中心,1995年版;《中华舞蹈志》编辑委员会《中华舞蹈志·陕西卷》,学林出版社,2014年版。文中分别简称为《集成》《舞蹈志》。

③ “灯舞”指一切以灯为道具进行表演的民间舞蹈,“狮子舞”“船舞”“龙舞”同义。

④ 本文所有图表为笔者根据《中华舞蹈志·陕西卷》和《中国民族民间舞集成·陕西卷》绘制而成,表1按照各陕北、关中、陕南三地舞蹈形式数量由多至少的原则整理而成。

⑤ 陕北地区秧歌统称为“陕北秧歌”,包括神会秧歌、老秧歌、二十八宿秧歌、新秧歌、陕北踢场子、对子秧歌、延川秧歌、洛川老秧歌、洛川城关秧歌、洛川京兆秧歌、洛川唱秧歌、黄陵老秧歌共12种;关中地区秧歌包括韩城秧歌、耀县秧歌、白水秧歌、渭华秧歌、西安地秧歌、户县跳缘歌、秧歌底子共7种;陕南地区仅有薅草秧歌。同一秧歌在不同地区存在多点分布,具体情况在分布图上呈现。

⑥ 对于同一社火形式因不同地域流传而名称不同的,按一种形式统计。同一社火形式在不同地区均有流传时,按照陕北、关中、陕南三大块区域分类后计算,所在相应区域的社火形式共计150种。

⑦ 参见谷玉梅、李开方、梁挺《陕西民间鼓舞博览》,杭州出版社、美国华文出版社,2010年版。

⑧ 指秦都区、渭城区、杨陵区;三原县、泾阳县、乾县、礼泉县、永寿县、长武县、旬邑县、淳化县、武功县;兴平市、彬州市。

⑨ “敲锣鼓”又称担子鼓、太平鼓、社火鼓、打旦子。

⑩ 包括有龙灯、高跷龙、筒子龙、地龙、双龙舞、板凳龙、五节龙、水兽舞、杠子龙、火龙、滚龙、站龙、水龙、布龙。不同地区由于名称不同,统计时根据类型种类进行归类。