“国优计划”的价值取向与推进策略

于泽元, 刘燚飞, 邱德峰

(1.西南大学 国际学院, 重庆 400715; 2.西南大学 教师教育学院, 重庆 400715)

百年大计,教育为本;教育大计,教师为本。2023年7月,教育部印发《关于实施国家优秀中小学教师培养计划的意见》(以下简称“国优计划”),提出支持以“双一流”建设高校为代表的高水平院校选拔专业成绩优异且乐教适教的学生作为“国优计划”研究生(以下简称“国优生”),通过“国优生”培养吸引优秀人才从教,最终为中小学输送一批教育情怀深厚、专业素养卓越、教学基本功扎实的优秀教师。[1]“国优计划”的实施对引领我国地方基础教育变革和教师队伍发展具有重要意义,故澄明“国优计划”的提出背景,明晰其价值取向,并提出有效运行的推进策略,有助于推动“国优计划”的稳步实施。

一、“国优计划”出台的战略背景

继《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》《新时代基础教育强师计划》等一系列推进教师队伍建设的重大教育政策出台后,“国优计划”成为精准培养高素质中小学教师的新机制、新政策,对加快我国教师教育体系开放化和建设高水平教师队伍具有重要影响,对实施科教兴国战略、促进国家科技创新具有重大战略意义。

(一)教师教育变革已进入由“增量”转向“提质”的关键期

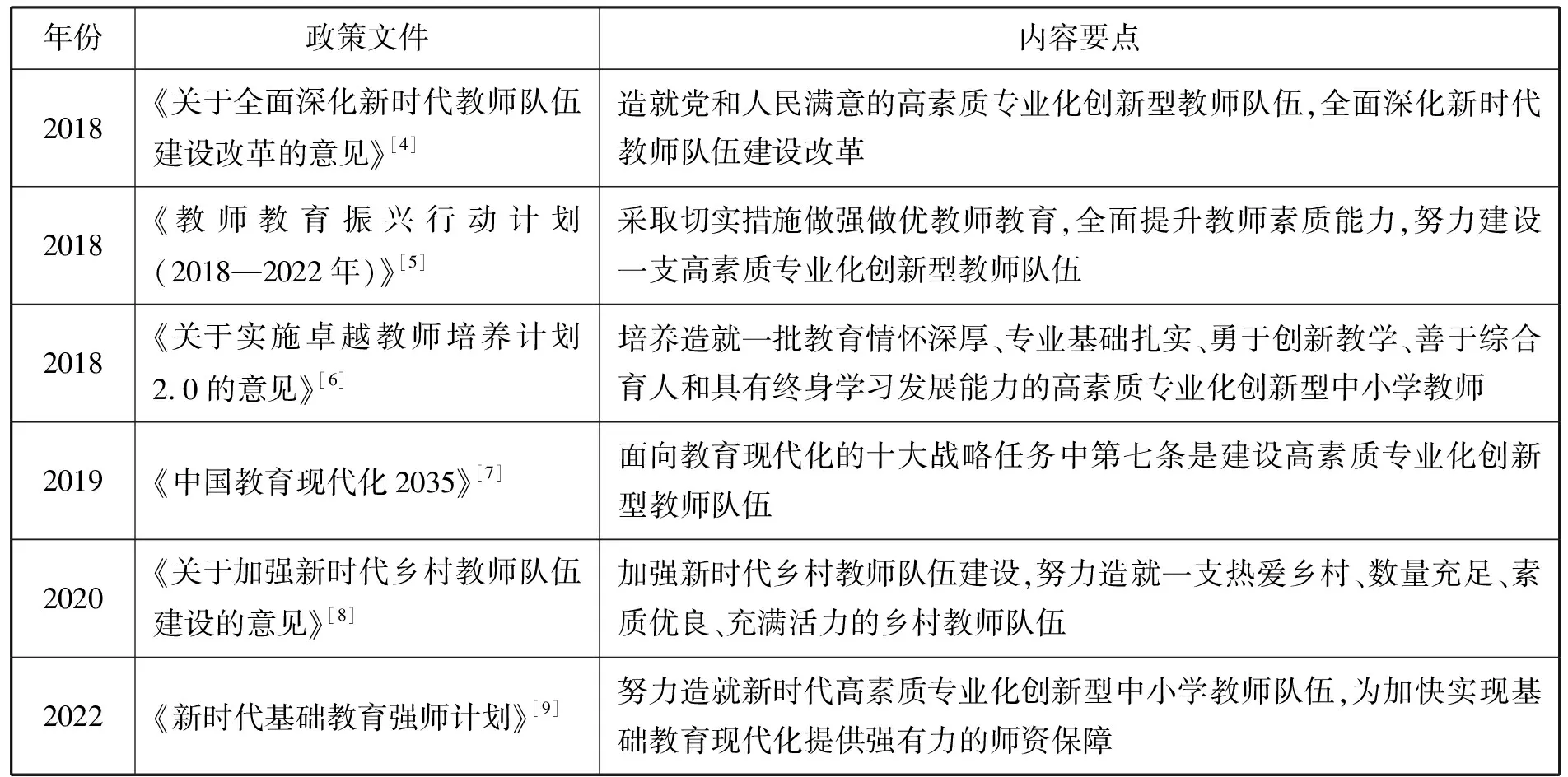

20世纪90年代以来,我国教师教育变革大致划分为“体系重构”“内涵建设”“振兴发展”三个阶段,整体呈现“封闭—灵活开放—高质量”的转变过程。[2]当前,随着中国特色社会主义进入新时代,国家提升教师教育质量步入“振兴发展”阶段的关键期,构建高质量教育发展新格局,建设高质量教育体系和教师教育队伍等成为新阶段教育变革发展的重要任务。从教师数量上看,2022年,我国各级各类学校共有专任教师1844万人,其中基础教育专任教师共计1586万人,占专任教师总数的86%,[3]教师数量短缺问题得到历史性解决,教师队伍建设面临的主要矛盾已由“量”的不足转变为“质”的提升。从国家政策文件来看(表1),早在2018年,《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》作为纲领性文件就分别从提升教师思想政治素质、提升教师专业素质能力、深化教师管理综合变革、提高教师地位待遇、加强党的领导等维度,提出加快建设高素质专业化创新型教师队伍的总体要求。随后《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》《关于加强新时代乡村教师队伍建设的意见》《新时代基础教育强师计划》等一系列文件的发布均深入贯彻落实《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》并提出具体推进目标和实施举措,从之前关注教师数量需求逐步转向培养高素质专业化创新型教师,与教育高质量发展的理念一脉相承。

表1 近年来我国有关教师队伍建设的主要政策文件

(二)科教兴国要求夯实科学人才队伍

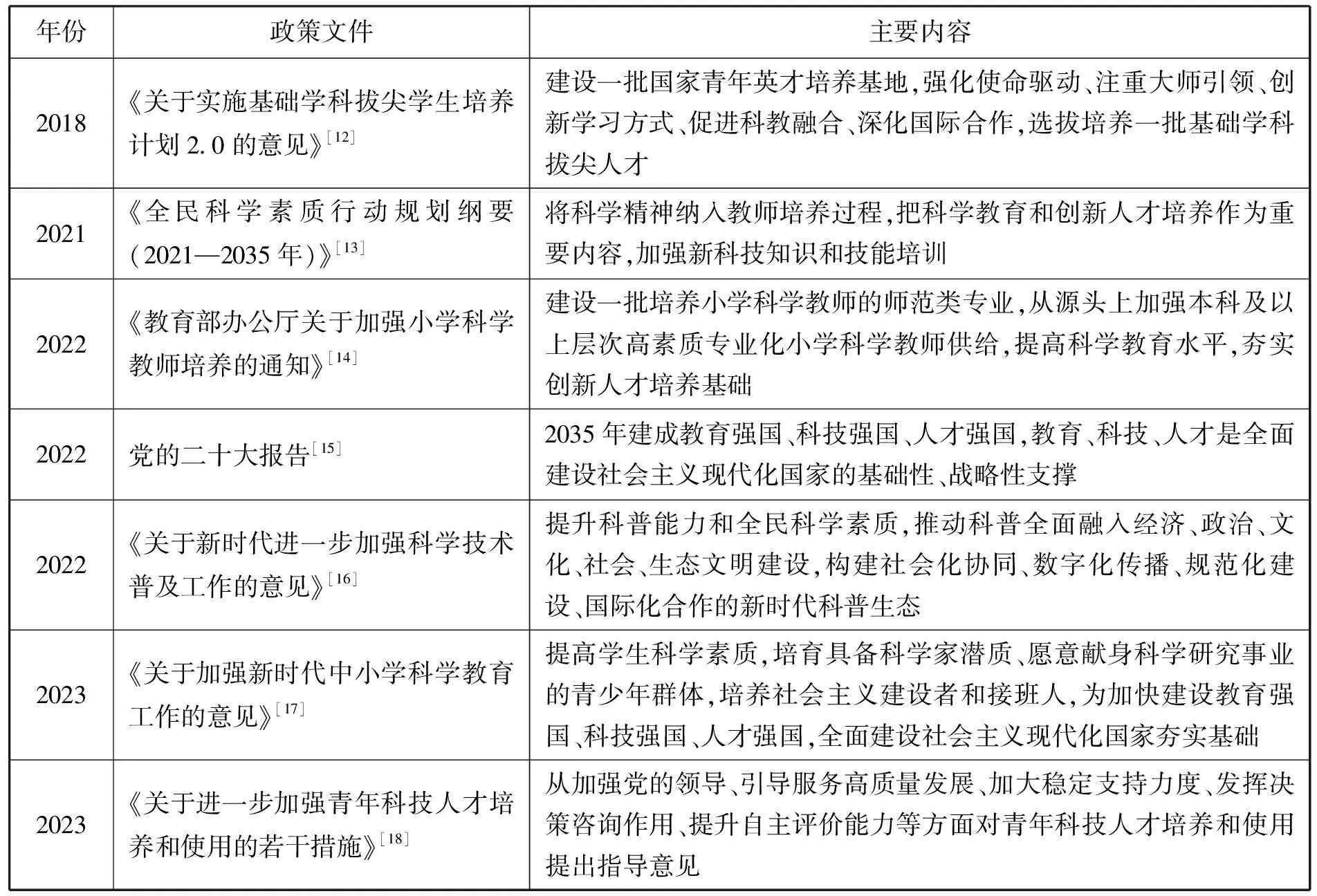

21世纪以来,科技、信息、教育在全球范围内得到迅速发展。随着国际竞争日渐激烈,抢占科技创新制高点已成为国家争夺竞争优势和掌握话语权、主动权的关键因素。目前,我国经济总量位于世界第二,科技创新从模仿、追赶逐渐走向原始创新,但关键技术“卡脖子”问题仍未得到根本性解决。我国自1995年首次提出“科教兴国”战略后,始终坚定不移地将“科教兴国”作为民族复兴、强国建设的重要战略任务,且在后续《中国教育现代化2035》等文件中都一脉相承贯彻实施“科教兴国”战略,将教育、科技、人才作为全面建设社会主义现代化国家的战略性支撑,夯实科学教育人才队伍建设基础成为“科教兴国”的关键路径。教育部等六部门《关于实施基础学科拔尖学生培养计划2.0的意见》、国务院《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》等将科学教育和创新人才培养作为重要政策内容(表2),我国逐步进入拔尖创新人才队伍建设的关键期。而教师是立教之本、兴教之源,夯实科学人才队伍建设基础离不开教师队伍建设。从科学教育推进历程来看,发达国家在政策上呈现“精英化”“大众化”“STEM教育化”和“战略化”四个阶段,高度重视与科学教育发展相匹配的师资队伍建设:新加坡、芬兰在成绩拔尖的毕业生中挑选科学教师;美国大约44%的公立小学教师拥有硕士学位或博士学位,联邦政府通过为STEM教师制定硕士学位计划以提升科学教师专业素养。[10]我国2022年全国小学科学专任教师为24万人,校均科学教师人数为1.61人,科学教师数量严重不足;在学历层次上,我国小学科学教师学历以本科为主,硕士研究生及以上学历比例仅为2.69%。[11]对比中不难看出我国科学教育发展严重滞后,科学教师队伍建设更是短板。故当前我国小学科学教师的数量储备与专业水平难以支撑科学人才队伍培养和“科教兴国”的战略要求,科学教师人才队伍的规模扩大和结构优化任重道远。

表2 近年来我国有关科学人才队伍建设的主要政策文件

二、“国优计划”的价值取向

“国优计划”作为我国教师教育变革的重要助力,在一定程度上可反映我国教师教育变革在教师队伍建设、教师职业定位、教师来源结构、教师培养制度方面的价值取向。认真解读政策文本有助于我们更好顺应教师教育变革方向,在面临教育实践的价值选择时能够持有合理的态度倾向。

(一)聚焦拔尖创新型师资培养,打造高水平基础教育教师队伍

国内外一系列政策文件均表明,培养拔尖创新型师资已成为教师教育变革的价值取向,如澳大利亚“政府优质教师计划”、英国“培养下一代卓越教师”、德国“卓越教师教育计划”、美国“让所有人拥有优秀教育者”项目。[19-22]我国教育部也先后颁布“卓越教师培养计划”“强师计划”“国优计划”等政策。其中,“国优计划”对教师学历、选拔、培养高校等提出了更高标准,体现出通过高水平研究型大学教师合力培养拔尖创新型教师队伍的价值取向。在学历层次方面,芬兰将硕士作为教师准入门槛,[23]法国也将教师资格证考试门槛提升至硕士。我国2020年初中专任教师研究生学历比例为4.0%,普通高中教师研究生学历比例约为11.5%,远低于OECD国家的39.7%,教师学历层次仍有一定的提升空间。[24]对此,“国优计划”提出本科推免和硕士阶段双遴选机制,以加强研究生学历层次教师培养,优化教师学历层次、提高教师队伍质量。在成绩筛选方面,结合专业课成绩和面试情况等综合考察“国优生”从教潜质,按照“优中选优,严格规范”的原则遴选。在高校来源和师资方面,“国优计划”选取清华大学、北京大学、南京大学等学科门类齐全、学术氛围浓厚、教育资源强大的“双一流”高水平综合大学,有助于提升“国优生”的学术素养与学术想象力,开展真实情境下的教育实践和跨学科学习活动。

(二)准教师职业定位精准化,选拔侧重教师职业认同感

职业性向在职业活动中发挥着重要作用,霍兰德认为其主要影响劳动者的职业定向和职业选择,能够激发其探索与创造,增强其职业适应性和稳定性。[25]“国优计划”在前期筛选上,按照师范生职业性向的三个层次——一是以爱教为核心的感性层次,二是以适教为核心的理性层次,三是以乐教为核心的德性层次,[26]遴选爱教适教乐教的“国优生”长期从教、终身从教。在选拔方式上,“国优计划”与“优师计划”“公费师范生”等政策具有较大区别,“国优计划”摒除以高考成绩为单一标准的传统方法,通过本科阶段的推免选拔和在读研究生自我筛选等机制,从教师职业认同感和教师职业素养等方面着重考察,更加关注选拔对象的真实动机和职业心态,强调培养的精准性。故选拔对象对自我认知和职业规划认识更为理性和清晰,可以较大程度规避投机主义和功利导向的可能。在精神引领方面,坚定“国优生”从教信念,引导其学习教育家精神,提升教书育人本领,积极投身教育强国建设。例如,上海交通大学以社会实践“大课堂”帮助“国优生”涵养教育情怀,培育其对教师的认同感和责任感,树立成为“大先生”的理想和追求。

(三)打破教师学科边界,教师来源结构多元化

20世纪90年代以来,我国坚持教师教育体系开放化建设,打破由师范院校培养教师的单一、封闭体制,以非师范院校毕业生充实教师队伍、优化教师队伍结构、提升教师队伍质量。事实上,我国师范院校在保持教师教育特色的基础上转向综合化发展,但高水平综合性大学却并未实质性参与教师培养,仍存在教师来源结构不平衡、渠道单一等问题,造成教师教育功能的整体弱化。[27]对此,“国优计划”打破传统教师学科壁垒,从毕业院校的类型、层次、分布等方面优化教师来源结构,将跨学科教学素养作为教师专业素养发展的新格局和新要求,实现教师教学胜任力从学科教学素养向跨学科教学素养的进阶转变。在专业来源方面,“国优计划”遴选理工科专业的学生加入教师队伍,重点为中小学培养一批研究生层次的高素质科学课程教师,突破传统教师培养“学科本位”的观念,创造性解决传统工具理性支配下教师培养过程中知识窄化、整合能力缺乏等问题,转向关注教师具体的问题解决和自主创新能力。在学历层次方面,面向具备高校推免资格的应届本科毕业生和非教育类研究生二次遴选,广泛吸纳高学历层次的优质人才加入教师队伍。通过提高教育硕士培养数量来优化学历教师分布结构,提升教师队伍质量,进而促进义务教育资源均衡化、优质化。在准入门槛方面,将“国优生”纳入教师资格免试认定,享受免除国家中小学教师资格考试认定才能取得中小学教师资格的优惠政策。北京大学、北京师范大学、大连理工大学等多所高校为“国优生”提供免试认定中小学教师资格的机会。

(四)融合“学术性”与“师范性”,落实“多导师”培养制度

面对传统师范教育课程、教学与其他学科和专业长期处于彼此封闭、孤立的状态,“国优计划”通过理工科和教育学科双专业教育,探寻学术性与师范性的融合空间,实现我国学位与研究生教育制度的突破,在一定程度上消解了长期以来两者间难以平衡的问题,体现出培养理论实践融通型教师人才的价值取向。在学位授予方面,“国优计划”采用双学位授予方式,即“国优生”通过第一学位培养形成卓越的理工科专业素养,通过教育硕士第二学位培养扎实的教育教学基本功。北京大学、北京师范大学、大连理工大学等学校采取允许教育硕士学位作为第二研究生学位。重庆大学规定专题研究论文、调查研究报告、案例分析报告和方案设计报告等都可作为教育硕士专业学位论文。在导师引领方面,培养高校采用自主培养或与师范院校联合培养的方式,全面落实“双导师制”“多导师制”。东北师范大学实施“学科专业导师+学科教学论导师+中小学导师+教育学导师”的“四导师”集体指导,西安交通大学实行“实践导师+校内专业导师”的“双导师制”培养,陕西师范大学实施“原导师+学科教学导师+校外实践导师”的“三导师制”。“国优计划”要求“国优生”在强化学科课程的同时,系统完成包括教育实践在内的教师教育课程,避免非师范生出现职业素养不足等问题,促使其兼顾学术素养与教师素养。通过教育学导师、理工科导师、实践导师三方导师全方位指导,创新“国优生”教育培养体系,履行“双一流”建设高校培养高素质中小学教师的历史使命。

三、“国优计划”的推进策略

为充分保障“国优计划”政策的落实和推进效果,建议从课程开设、跨学科育人、共同体组建和筛选评价等维度统筹推进、系统施策。

(一)开设研究取向课程,理论实践双向构建

20世纪90年代,芬兰将“研究本位”作为教师教育课程的“主旋律”,以“学术型的教师专家”作为培养目标,将强大的学术身份赋予师范生。[28]借鉴芬兰教师教育经验,“国优计划”应更关注“研究本位”的教师教育课程,将研究学习应用到教育理论、学科教学、教育研究方法等课程,为“国优生”培养提供实践应用的场域和机会,用科学的教育方法论理解和研究教学实践,使“国优生”最终成为教育工作的变革者和高水平专业化的反思实践者。

第一,开设研究导向课程。通过理论课程中的教学环节培养“国优生”基于研究思维的教学工作能力,激发其探索热情,提升其研究兴趣,鼓励其运用研究技能探索教学方法,循序渐进养成批判性思维,提高解决问题能力。同时,坚持四项课程标准:以研究为导向,基于文献对研究问题初步理解;主动进行研究并得出结论;教师教育课程设计以探究性活动为主;对教学和研究性学习进行过程性反思。[29]

第二,坚持文化导向教学模式。创设真实的学习环境,开展多元包容的课堂教学,要求“国优生”在体验课堂教学实践过程中关注教学策略背后的思维过程,并将理论与实践整合,理解优秀教师应具备的专业特征和专业技能,最终提高在多样化情境下的教学能力。[30]

第三,通过科学的研究思维引导,使“国优生”具备相关知识研究和教育研究能力,以便在理论和实践的多重情境下解决问题,最终在教育理论与教育实践的双向滋养、双向转化、双向构建下,在教学、教研过程中成长为高素质教师,在实践经验形成过程中成就教师自身理论构建。

(二)强化跨学科育人实践,培育拔尖创新人才师资

欧盟(EU)、经合组织(OECD)及联合国教科文组织(UNESCO)等都强调对学生跨学科思维核心素养的评价。[31]教师是学生素养评价的主体,相较于传统的教师素养标准,“国优计划”对教师的跨学科素养提出了更高要求。

第一,推动系统的跨学科课程模式从“理论性”转向“情境性”。加强跨学科知识间关联以提高课程融合性,搭建跨学科理论知识走向跨学科素养的桥梁。具体可以借鉴法国跨学科课程设计经验:“夯实跨学科知识基础”阶段,开设传授理论、概念为主的CM课程(Cours Magistral),学习人文社科、自然学科等通识类和教师教育基础知识,加深对多学科研究内容和方法的理解;“跨学科实践应用”阶段,以知识应用和实践操作的TP课程(Travaux Pratiques)为主,逐渐将理论课程转换为跨学科实践类课程,聚焦“国优生”在实际环境中对跨学科知识的运用和实践能力;“合作探究”阶段,以练习、答疑为课程内容的TD课程(Travaux Dirigés)为主,通过学科交叉、技能融合,将合作理念融合课程和科研技能的培养中,统筹理工类学科内容与教学理论知识的融合,缩小不同学科间知识壁垒。

第二,丰富跨学科素养的多样性评价手段。对于抽象的跨学科素养考核而言,传统的纸笔考试难以获得准确的评价结果。可通过CM课程考核“国优生”理论知识学习效果,通过TD课程考核知识学习效果,借助TP课程评价真实情景下“国优生”跨学科实践和教学能力和素养。

第三,搭建区域范围、全国范围的“国优生”跨学科共同体,组织具有互补性学科背景的教师,建立开放性、多元性、整合性的跨学科组织社群。例如,由北京大学、清华大学、北京师范大学、北京航空航天大学、北京理工大学等试点高校组成北京区域“国优生”跨学科共同体,由北京师范大学集中组织北京区域内“国优生”基础教育理论知识学习,充分发挥其教师培养的教育类学科优势和经验,同时利用其余高校理工类学科优势开展“国优生”学科类课程。

(三)组建“国优计划”共同体,发挥协同育人机制优势

我国教师教育普及化和国际化发展可充分借鉴欧盟的“欧洲教育区”项目及推进学历互认、“伊拉斯谟+计划”(Erasmus+Programme)和电子结对社区(ET winning)等经验,[32-33]通过机制创新和资源体系重构,形成基于共同愿景和教育事业信念,肩负培养理工科背景的高素质专业化创新型师资使命,平等协商、有机合作的“国优计划”专业性团体。

第一,借鉴欧洲学校教育平台(European School Education Platform)经验,[34]创设“国优计划”教育共享平台和实践社区。搭建校际间、校企间实施层面的对话平台,通过电子结对深入校际间合作,实现物理空间和网络空间的互联互通,为教师、“国优生”、学校等提供远程交流的机会。平台可整合教育新闻、实践案例等咨询、研究报告、学术论文、研讨会等教育资源,为“国优生”提供最新理论和实践成果。此外,利用结构性关系和联合项目建立“国优生”专业发展实践社区,灵活选择区域内实习学校和实习方式,联合高校与中小学展开协同教研,探索大中小衔接、创新人才贯通培养的路径和机制,创新高校与中小学联合培养人才模式。

第二,加强“国优计划”共同体内校际间学分转化和人员流动。流动性是实现教师教育一体化发展的有效路径,“国优计划”共同体可借鉴《吉隆坡高等教育宣言》创建“东盟高等教育空间”经验,充分完善学分和文凭转换系统框架,以学分转换作为流动工具,允许“国优生”根据自身特点选择适配度高的培养高校,加快疏通“国优生”跨校流动路径,实现校际间流动效能最大化。此外,有效应对试点阶段各方资源零散和部分综合大学教师教育基础薄弱等问题,公开所有结对学校信息及教师流动情况以衡量学校开放程度,充分实现院校信息与资源透明。支持师范院校与综合大学开放课程、鼓励互派教师、相关专家跨校兼任教职,加强高校间协同。

第三,借鉴欧盟“伊拉斯谟+计划”,推进“国优计划”各层级决策一体化。由教育部牵头,首批试点高校和各级师范院校、教育行政部门、各省市中小学等组建“国优计划”高级对话平台,加强领导层面的决策共识,解决系统性障碍,实现教师教育活动开展的合法性,形成协调、凝聚、高效的决策统一体。致力实现高校—政府—中小学—社会各方(“U-G-S-S”)多方深度协作,促进中小学对拔尖创新师资的实际需求与“国优计划”人才培养工作的紧密衔接,实现拔尖创新型教师的精准培养。

(四)建构科学的选拔和评价制度,保障政策落实效果

高质量师资是有效开展拔尖创新人才培养的资源保障,也是充分落实“国优计划”政策的最终目标。传统单一评价机制不能全面考察“国优生”的从教意愿、职业性向和培养质量,故“国优计划”选拔和评价应体现全面性和指向性,通过纳入面试、短期考察、情境化实践等多样化考核方式,建构科学、合理的选拔流程和评价制度,有效筛选和识别具备教育能力的优秀人才进入教师队伍。此外,我国目前尚未制定拔尖创新教师的专业标准,可充分借鉴国际上关于拔尖创新人才师资培养(如“资优教育”gifted education/talented education)的丰富经验,同时分析英国《教师标准》(Teacher′s Standards)和澳大利亚的《教师专业标准》(Australian Professional Standards for Teachers)、美国《资优教育教师准备标准》(NAGC-CEC Teacher Preparation Standards in Gifted Education)等文件,[35-37]结合基于本土国情的《中学教师专业标准》《小学教师专业标准》《师范生教师职业能力标准》等文件中专业理念与师德、专业知识、专业能力与专业发展等维度,拟定“国优计划”资优教师评价标准。

此外,“国优计划”支持北京大学、清华大学等30所“双一流”建设高校承担首批培养任务。伴随政策的实施和推进,“国优计划”会面临对不合格培养高校的剔除,以及新批次“国优计划”试点院校的甄别等问题,故筛选出高质量的培养高校是政策实施的重要环节。可借鉴欧洲高等教育机构“大学地图”(University Map,U-Map)项目分类的政策工具,打破传统单一固定评价指标的弊端,开发多维度研究评估矩阵,涵盖科研产出、学术质量、教学基础设施、学科评估、教师教育经验等指标,建立高规范性、高透明、高标准化的“国优计划”培养高校的评估指标体系,高效筛选最适合进行“国优生”培养的高校。