土默特的领催:清代蒙旗社会的基层小吏

田 宓 宋瑞晨

(1.云南大学 历史与档案学院,云南 昆明 650091;2.内蒙古大学 蒙古历史学系,内蒙古 呼和浩特 010021)

清代地方政府中的吏役群体,历来受到研究者关注。瞿同祖、戴炎辉、白瑞德等学者的研究主要在法制史领域;(1)瞿同祖著,范忠信、晏锋译,何鹏校:《清代地方政府》,法律出版社2003年版;戴炎辉:《清代台湾之乡治》,(台北)联经出版事业公司1979年版;[美]白德瑞著,尤陈俊、赖骏楠译:《爪牙:清代县衙的书吏与差役》,广西师范大学出版社2021年版。杨国安、周保明、魏光奇、张研、周健等学者的研究则侧重社会经济史领域。(2)参见杨国安:《册书与明清以来两湖乡村基层赋税征收》,《中国经济史研究》2005年第3期;周保明:《清代地方吏役制度研究》,上海书店出版社2009年版;张研:《清代县级政权控制乡村的具体考察——以同治年间广宁知县杜凤治日记为中心》,大象出版社2011年版;魏光奇:《清代雍乾后的赋役催征机制》,《河北学刊》2012年第6期;周健:《清代中后期田赋征收中的书差包征》,《中国社会历史评论》第13卷,2012年;杨国安:《书差、税收与秩序:明清两湖乡村赋役征收群体考察》,《河北学刊》2022年第3期。近年来,舒满君、刘道胜、黄忠鑫等挖掘民间文书,揭示了明清赋役催征过程中的诸多细节。(3)参见舒满君:《明清图差追征制度的演变及地方实践》,《史学月刊》2017年第2期;刘道胜:《清代徽州基层社会的里书》,《中国经济史研究》2020年第6期;曾旭彤、黄忠鑫:《明清之际徽州清丈人役的承充、组织与田土处置》,《安徽大学学报》2020年第3期;黄忠鑫、赖意宣:《十九世纪徽州基层田赋征收中的粮局与乡柜》,《原生态民族文化学刊》2023年第2期。不过,这些研究大多关注的是清代州县系统下的吏役状况。蒙古等藩部地区的吏役情态,研究者考察较少。探讨这一地区的吏役群体,对我们理解清代整个国家体制运转有重要意义。本文拟从土默特的“领催”这一基层小吏入手,讨论清代蒙旗社会的运作实况。

领催,又称“拨什库”或“保什户”,在内蒙古归化城土默特地区(以下简称土默特地区),大多称为“领催”或“保什户”“保什号”。他们掌管户籍、承办差役、管理草厂、调解纠纷,向下直接对接普通百姓,向上沟通蒙旗、道厅各级官员,是蒙旗社会非常活跃的独特群体。不过,或因为视角不同,或由于材料所限,学界对领催群体的研究一直不多,主要集中于八旗系统下领催的探讨(4)徐雪梅:《浅议清朝八旗制中的领催》,《沈阳故宫博物院院刊》第14辑,2014年;霍存福:《清代旗契中佐领、骁骑校、领催等基层官吏作保现象的分期问题》,《满学研究》(东北大学)第5辑,2022年。,就蒙旗系统下的领催而言,仅有个别研究成果。(5)乔鹏:《一个边村社会的形成——以土默特地区为个案的研究》,北京师范大学硕士学位论文,2005年。本文借助土默特档案和新发现的契约文书等资料,对土默特地区领催的拣派、执掌、活动及其与甲头等乡村执事人的关系进行讨论,希冀以此揭示清代蒙旗社会的变化。值得注意的是,领催有个人和公众两重身份,虽然在实际生活中,二者有时难以区分,但本文更为侧重考察其在公共事务中的表现与活动。

一、领催的拣派

领催作为重要的基层小吏,广泛存在于蒙旗社会,土默特地区亦莫能外。土默特地区位于内蒙古西部,大致相当于今呼和浩特、包头二市所辖土默特左旗、土默特右旗、武川县、托克托县、清水河县、和林格尔县等地。15世纪中叶以来,土默特部在此地驻牧。清初,仿照八旗制度,在土默特部设内属旗,分左右两翼,每翼以佐领为基本构成单位,150名兵丁编为一佐。土默特两旗佐领数字经历了不断调整,至康熙中叶以后,渐稳定为60个。(6)土默特左旗《土默特志》编纂委员会编:《土默特志》上卷,内蒙古人民出版社1997年版,第334、334—335页。每5佐领,设1参领,参领兼任佐领。佐领下设骁骑校、前锋校、领催、什家长。骁骑校又称“分得拨什库”,是佐领的副手。参领、佐领、骁骑校和前锋校均为有品级的官员,参领为从三品,佐领为从四品,骁骑校和前锋校为从六品;(7)土默特左旗《土默特志》编纂委员会编:《土默特志》上卷,内蒙古人民出版社1997年版,第334、334—335页。领催和什家长则无品级,属于介于官员和兵丁之间的基层小吏。

领催的设置有员额限制。“顺治十六年题准,蒙古每百五十丁编为佐领,设佐领一人,骁骑校一人,领催六名,骁骑五十名,每六佐领设参领一人。”(8)乾隆《大清会典则例》卷140《理藩院》,《景印文渊阁四库全书》第624册,(台湾)商务印书馆1986年版,第410页。土默特地区也遵循这一定制。光绪《土默特志》记载,“六十佐领下原有披甲兵五千名,领催三百六十名,每佐领牛录六名。”(9)光绪《土默特志》卷4《法守》,(台湾)成文出版社1968年版,第71页。据此可知,每一佐领设有6名领催,每14个披甲,有领催1名。但在实际编制过程中,每佐领催之数时有参差。民国时期,土默特地区延续清代蒙旗制度,因此现存的一份1932年户籍册(10)《土默特旗民国二十一年户口册》,内蒙古大学出版社2018年版。可在一定程度上反映清代土默特蒙旗人员的构成状况。以左翼三甲户口情况为例,制成表1,说明领催的设置比例。

表1 左翼三甲户口情况表

表1“左翼三甲”的“甲”,是满语甲喇的缩写,汉名为参领,三甲即第三参领之意。该参领之下共有五个佐领,下辖归绥、和林格尔、萨拉齐、武川四县67个村庄。官员是指参领、佐领、骁骑校和台吉。五个佐领中前四佐官员数量都不多,但五佐数量大增。这大概是因为五佐所属武川县为土默特公的封地,拥有台吉称号的贵族达到17名。此甲并没有完全遵照每佐六领催之制。首佐、四佐和五佐,为每甲6领催,符合定制;二佐与三佐,却只设2名领催。此外,二佐还在报送户口材料时注明,原设6名领催,其中4名身故,未及拣选,在一段时间内只有2名领催。其他“甲”的领催设置情况,也大同小异,多有不符合每佐6领催定制的情况。

领催的来源,是从普通兵丁中遴选递补。康熙四十五年规定,归化城土默特“参领员阙于佐领,佐领员阙于骁骑校,均以次遴选递补。骁骑校、领催、骁骑阙于有力能应差者遴选充补。”(11)乾隆《大清会典则例》卷140《理藩院》,《景印文渊阁四库全书》第624册,第410—411页。由此可见,骁骑校、领催、骁骑均从蒙旗兵丁中选取“有力能应差者”充任。1932年,土默特左翼三甲第二佐领在报送户口情况时提到:“查旧有差派领催六名,由内已死故四名,现在未及拣派”。(12)《土默特旗民国二十一年户口册》,第172、1页。此次土默特旗清查户口,每佐户口由领催赴各村清查,佐领、骁骑校复核,再由参领呈送比丁处。因此,上述材料所说“未及拣派”,应是指领催“未及拣派”。至于领催拣选的具体流程,则未见进一步说明。

二、领催的职掌与活动

(一)比丁之责

领催的职责之一是清查户口、预备比丁。姚文栋在考证禁旅八旗兵制时提到:“满蒙汉都统所统曰骁骑营,其隶骁骑营者曰马甲,马甲之优者,选以司档册、俸饷,曰领催。”(13)姚文栋:《八旗兵制考》,《皇朝经世文续编》卷62《兵政一·兵制上》,(台湾)文海出版社1964年版,第1569—1570页。土默特两旗与八旗兵制有颇多相似之处。土默特的领催,亦有管理户籍档册之责。由于土默特兵丁并无俸饷,因此领催无需掌管俸饷之事,仅负责管理户籍档册,主要是为预备比丁。

比丁是清代蒙古社会一项重要制度。《蒙古律例》记载:“归化城两旗土默特蒙古三年一次比丁……三丁批甲一副,遇出兵遣二留一。”(14)《蒙古律例》卷2《户口差徭》,《故宫珍本丛刊》第334册,海南出版社2000年版,第135页。每届比丁之时,领催需进入村庄,调查户口。1932年,土默特旗清查户口,“领催等遵即前往各村落,按户详细调查,造具花名清册”。(15)《土默特旗民国二十一年户口册》,第172、1页。可见,比丁之时的户口调查工作,由领催实际执行。

领催负责调查户口等事项,也为其从中侵渔打开了方便之门。光绪三十四年的“根旦子案”就体现了这一情况。根旦子为富音珠佐领下披甲秃孟第四子,住在黑蓝板申村。光绪二十五年,时年十七岁的根旦子跟随父亲以及担任领催的伯父王保大赴归化城比丁,路遇胡敏佐领属下领催福和子,福和子让根旦子为其属下绝户人丁满家红顶门继嗣,由此引发财产纠纷。根旦子向衙门控诉:

突有胡佐领敏属下大领催福和子,寻向小的伯父王保大言说,伊什拉尔村满家红绝户,令小的与伊顶门继嗣。该满家红现遗有房院,每年应收九十底(原字如此——引者注)百地租钱七十余千文。那时小的伯父作主,就将小的禀明两造上宪,过继与已故满家红名下为子,比丁处有档案可稽。言明回村后当将产业饬交小的承受管理,不料奸恶大领催福和子陡起不良之心,暗谋霸夺,令小的与伊作工,漫漫(原字如此——引者注)再行指交。(16)《呈控什拉尔大领催福和子霸占过继之父财产》,光绪三十四年二月,土默特档案,内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗档案馆藏(下略),档案号:80/4/721。

如前所述,领催负责管理蒙古基层社会的户籍、差役等事务,其对本佐领下人户情况较为熟悉,便于及时获取“绝户”等信息。清代法律规定,蒙古人如无子嗣,“倘族中并无兄弟之子,身在时曾呈明该旗收养异姓之子为嗣者,亦准其承受家产。”(17)光绪《钦定大清会典事例》卷978《理藩院·户丁·继嗣》,《续修四库全书》第811册,上海古籍出版社2002年版,第701—702页。领催福和子趁比丁之际,将与自己分属不同佐领的根旦子过继给本佐领下绝户顶门立嗣,并登记在比丁册上,接着架空根旦子的财产控制权,从而达到侵占绝户家产的目的。这份呈文虽是根旦子的一面之词,但福和子能够获得其他佐领的绝户信息,并顺利过继为嗣、登入档册,都离不开领催的实际操作。因此,对于领催来说,“比丁”既是一项差役,也是一种权力。在这种情形下,领催在普通蒙古人心目中的形象有时是“恶蒙”。在光绪二十九年的一起土地争讼案中,原告蒙古人军功、七十五就将涉案的领催称之为“久惯强霸绝户产业之恶蒙领催长命子”。(18)《呈控恶蒙长命子唆使韩生云霸种地亩》,光绪二十九年二月, 土默特档案,档案号:80/5/429。

(二)公中土地的管理

公中土地主要是指草厂地。经过乾隆初年的土地整理之后,土默特地区蒙古人的土地大致分为两类,一类是每丁拥有至少一顷的自家户口地,一类是以村为单位划拨的草厂地。草厂地归全村蒙古人所有,具体管理主要由领催负责。笔者搜集的蒙古高家文书中保留了93件领催交易公中土地的契约,以下是嘉庆二十四年的一件领催出租土地契约:

嘉庆二十四年三月十六日立。

立合同各执一张。

知见人:老不生、崔三、刘通。

表2 蒙古高家契约领催交易公中土地情况表(19)蒙古人在进行土地(包括田地与房屋地基)交易时,很多时候只标注“块”或“段”数,不标明亩数。本表只统计了契约中已标明的亩数。

表2可见,高家契约中领催主持的公中土地交易时间从嘉庆十三年持续到1921年,计113年,共93笔。所交易的土地,大部分分布于河口镇及其周边地区。河口镇比邻黄河,是土默特地区重要的水陆码头。交易对象除了个人外,还有商号和寺庙。商号主要是河口镇及其周边村落的商号。寺庙主要是修建于乾隆二十八年的章嘉活佛家庙广宁寺。(20)参见忒莫勒:《孤本古籍〈托克托厅采志录〉(未定稿)研究》,《内蒙古师范大学学报》2022年第2期。个人则主要是杂姓汉人,还有少量喇嘛或蒙古人。承租人的分布没有一定规律可循,这表明蒙古公中土地交易一般不像汉地一样,需考虑先尽亲邻的原则。

(三)绝户地的管理

在蒙古公中土地中,有一种比较特殊的类型,即绝户地。绝户地是指家族人丁死绝,无人承继的土地。这些土地一般充公,由领催管理,多租与民人耕种。在土默特档案中,有28件宝老爷、沙噶喇哒、珂佐领下领催出租绝户地的契约。以下为道光五年的一份契约:

立租地约人史述功,今租到宝老爷佐领所管讨不气村北绝户官地一十五亩,每年出地租钱七百五十文,前后共使过押地钱三千九百文,其钱笔下交足,此地永远承种,不许长租夺地,恐口无凭,立约存照用。

保什户:巴读门叩、三圪拉、干召儿、白彦、蒙克架。

大清道光五年十二月十六日立。

中见人:朱发、张永顺。

计开:

咸丰九年四月二十三日,又使过押地钱三千文整,保什户讨合气、太平保等。(22)《租到宝老爷讨不气村北绝户官地十五亩的永租约》,咸丰九年四月二十三日,土默特档案,档案号:80/14/179。

此约是说宝老爷佐领下的保什户巴读门叩等将本佐领所管讨不气村北绝户地租与民人史述功租种。每年收取租钱750文,道光五年、咸丰九年先后使过两次押地钱,共计6900文。这份契约体现了领催对绝户地的管理。其余绝户地契约也大体记录相似内容,以下整理了此28份绝户地契约的基本情况,见表3。

表3 宝老爷等佐领下领催经管绝户地情况表

这批契约最早为道光五年,最晚为宣统三年,共有交易28笔。绝户地主要分布在讨不气、桃花板申、台什等村。大部分为宝老爷和沙噶喇哒属下,小部分属于珂佐领和不知姓名佐领。那么表3中的4位佐领是否属于同一佐领呢?前引道光五年宝老爷佐领属下保什户出租绝户地的契约中,提到咸丰九年,同佐保什户讨合气、太平保收取三千文押地钱。而道光十七年沙噶喇哒佐领属下保什户出租绝户地的契约中,提到了保什户尔等兔、讨合气、太平保、五十八 、六十三。(23)《租到沙佐领保什户桃花板申村西绝户地十二亩的永租约》,道光十七年十一月十三日,土默特档案,档案号:80/14/238。讨合气、太平保也出现在上引道光五年宝老爷佐领属下出租绝户地的契约中。由此推测,宝老爷、沙噶喇哒当属同一佐领。又因讨不气村和桃花板申村隶属于左翼三甲二佐。(24)土默特左旗《土默特志》编纂委员会编:《土默特志》上卷,第365页。因此,宝老爷、沙噶喇哒应为不同时期土默特左翼三甲二佐的佐领。珂佐领与不具姓名佐领,则无法判断。由此可知,从道光五年至宣统三年,左翼三甲二佐的保什户一直管理着讨不气、桃花板申、台什等村的绝户地。

绝户地的租金收益主要来自每年的地租钱和押地钱。值得注意的是,有六份契约都在订立契约之后,追加了一次“押地钱”,还有两份契约追加了两次“押地钱”。道光二十年二月,沙噶喇哒佐领保什户等将讨不气村北绝户官地二块租与萧万财,“同人使过押地钱一十五千文。……每年随地租钱一千一百六十文。”(25)《租到沙佐领保什户讨不气村北绝户地两块的永租约》,道光二十年二月初一日,土默特档案,档案号:80/14/266。到同治元年和光绪七年,又分别使过押地钱五千五百文和五千文。找价行为是土地出让者维护自己权益的体现,也反映出土地产权并没有完全让渡,出租人依然对土地保有一定的收益权。

三、领催与甲头、会首、甲会

清代,随着内地民人不断移居口外,土默特社会逐渐由牧转农。蒙汉民众为应对摊差、水利等社会事务,建立村社组织。清廷也在土默特地区设立道厅机构,推行牌甲制,管理口外移民。(26)参见田宓:《清代归绥地区的基层组织与乡村社会》,《中国社会历史评论》第9卷,2008年;《清代归化城土默特地区的土地开发与村落形成》,《民族研究》2012年第6期。土默特社会开始出现甲头、会首、甲会、水头等基层社会执事人。这些执事人是土默特基层社会的重要中介人物,彼此沟通、互为奥援,在稳定蒙旗社会秩序、协调蒙汉关系方面,发挥着重要作用。因此,讨论领催,就不能不分析其与甲头、会首、水头之间的关系。

甲头、会首、甲会的出现与牌甲制的推行以及汉人“社”的传统有关。乾隆以后,牌甲制与社逐渐融为一体。村社最终成为土默特地区最重要的基层社会组织。村社的执事人就是“甲头”,负责村社一应事务。清政府也曾以土默特蒙古人的定居聚落为单位,设立执事人,这应是蒙古甲头的由来。(27)参见田宓:《清代归绥地区的基层组织与乡村社会》,《中国社会历史评论》第9卷,2008年。蒙汉民众在定居之后往往在村落中修建寺庙,由会首负责寺庙祭祀等事项。寺庙渐渐成为村社办理一应事务的具体地点,会首也兼理社事。

甲头与会首有时合二为一。如咸丰九年,王毕斜气村发生了一起土地争讼案,涉案的蒙古人万家保的身份就反映了这一变化。万家保在供词中自称“会首”,“系色佐领属下人,年五十五岁,在王毕斜气村居住,本年轮膺村中蒙古会首”。在结案之后的甘结中,又被称为“甲头”,“具甘结人蒙古甲头万家保、巴雅尔今于甘结事”。(28)《移咨户司查明王毕斜气房基地是否系丹则尔巴祖产》,咸丰九年六月二十一日,土默特档案,档案号:80/5/188。可见,在当时人的认知中,会首与甲头具有同样的指涉。民国《绥远通志稿》则直接将公社的主事人记为“甲会”,“归绥县所属各村,无论住户多寡,均有公社,以村内丰富之家及素行端正者数人为甲会,轮流值年。凡遇有公务(如官差、兵差经过或驻扎之类),各甲会召集村人到社会议。议定后,由甲会出首办理。”(29)民国《绥远通志稿》卷63《司法》,内蒙古人民出版社2007年版,第9册,第592页。

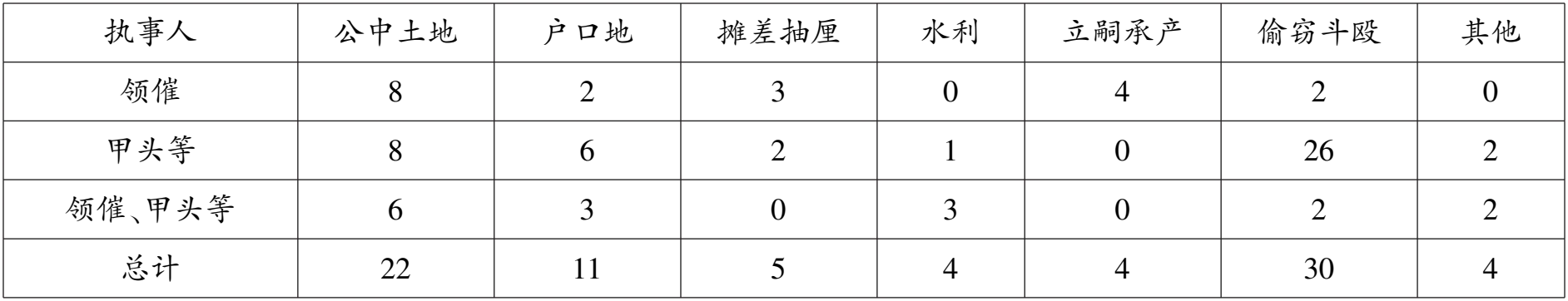

在土默特基层社会,领催与甲头、会首、水头等一起承担着各项公共事务,他们的执掌有颇多重合之处,但也存在差异。在土地类和政法类土默特档案中,可找到80件有领催、甲头、会首、甲会等活动的案件。兹根据各个执事人的活动情况,制成表4。从表4可知,领催在关涉土地、水利、摊差纳税、立嗣承产的事项中出现频次较多。“公中土地”类案件中,“领催”出现的比例最高。此类案件总计22件,领催在14个案件中都有出现,其中8个单独出现,6个与甲头等共同出现。“立嗣承产”类的4个案件,只见领催,未见甲头等。甲头、会首与甲会在除“立嗣承产”类案件外,其余各类案件中均有出现,在“偷窃斗殴”类案件中所占比重较大,30个案件内有26个可见其活动。相比之下,领催则只在4个此类案件中出现。

表4 领催、甲头等活动情况表(32)此表主要是从土默特档案土地类和政法类中,辑出有领催、甲头、会首、甲会和水头活动情况的案件,制作而成。甲头、会首、甲会、水头、渠头等执事人,在表格中以“甲头等”统一指代。“其他”主要是指盗卖公村河炭、树木和未写明情由的事项。公中土地大部分是草厂地,也有一些寺庙公社土地、绝户地等。

甲头、会首、甲会与领催出现场合的差异,主要与其依托的社会结构有关。领催是蒙旗所属的基层小吏,甲头、会首、甲会是村社中的主要执事人。前者以“佐领”为活动单位,负责本佐的户口清查、比丁当差以及草厂地等公共土地的管理。后者以“村落”为单位,举凡与本村有关的草厂地、户口地、水利、治安等问题,他们都会出面组织协调。由于两套不同社会体系的制度安排,领催与甲头、会首、甲会等在不同事务中承担的职责与扮演的角色存在差异。但随着土默特地区定居村落的形成与社会事务的日益复杂,他们在很多方面也需要相互配合,彼此协作,共同维系蒙旗社会秩序。土默特地区的蒙汉双重社会体系,决定了领催、甲头、会首、甲会等承担的事务既有所区别,又相互联系。

此外,领催每佐额设6名,但一个佐领的村落数量往往超过6个(33)乔鹏:《一个边村社会的形成——以土默特地区为个案的研究》,北京师范大学硕士学位论文,2005年,第39页。,因此,佐领的活动范围不止局限于自己居住的村落。光绪十五年的一个案例中,领催林报向其所属的世管佐领乌尔图达赖报称:“本佐领属下安都章盖营村正西、西南,向有乾隆年间原拨户口草厂地约有二十余顷。该户陆续绝户,近年以来,屡被安都章盖营村寄居蒙古三喇嘛承主开垦,亦有承主租给民人耕种吃租,均皆被伊霸去,以致本属下草厂全无。”(34)《禀报安都章盖营村三喇嘛私自开垦本佐草场的呈文》,光绪十五年十二月,土默特档案,档案号:80/5/562。由此可知,领催林报不住在安都章盖营村,村中绝户地被其他佐领寄住本村的蒙古人冒领承种,迟迟未被发现。但领催对同佐之下分布于不同村庄的户口地、草厂地仍有监管之责,其发现所属地区土地被偷租偷种的情况,也会主动发起申诉。

结 语

领催是蒙旗社会的基层小吏,是地方衙门与蒙古民众沟通的桥梁,起着承上启下的重要作用。他们以佐领为单位,从“有力能应差”的普通蒙古兵丁中拣选,担负着清查人丁户口、组织比丁当差、管理公共土地、协调民众矛盾等各种职责。随着土默特地区生产方式由牧转农,居住形态从四时移动到依村而住,社会管理体系从蒙旗单独治理到旗厅联合并治,领催也与甲头、会首、甲会等其他村落社会执事人发生关系,在很多基层事务上相互配合、彼此协助,共同维护社会秩序的稳定。这些社会职能上的重叠,也为一地二治局面结束后领催一职的取消埋下了伏笔。总之,从领催自身“小历史”的变化,可以管窥蒙旗社会“大历史”的转变。

领催的历史可以增进我们对清代国家治理体系的理解。清政府将其统辖的区域分为“行省”“藩部”和“土司”等部分。学界对“行省”基层行政体系的运作,已有相当丰富的讨论;但对占据清朝版图大半的“藩部”以及西南、西北土司地区的基层行政体系实况,依然有许多未知的领域有待探索。“领催”作为蒙旗社会最为活跃的基层小吏,为我们深入观察清代藩部地区的行政体制和基层社会,提供了一个很好的切入点。本文对土默特的领催进行了初步探讨,但在清政府管辖的其他藩部地区,领催等基层吏役群体是怎样的?他们与行省、土司地区的类似群体有何异同?其发展又反映了中国社会怎样的历史进程?这些问题还有待更多深入的研究。