合法与合理:苏中抗日根据地粮赋政策研究

闵 莞 王建华

(南京大学 马克思主义学院,江苏 南京 210093)

粮赋工作不仅是根据地财经工作的重要组成部分,更是政党建立合法性权威、传递价值目标的重要方式。目前学界有关中共抗日根据地公粮征收的研究颇为丰富,无论是理论深度抑或史料发掘都有相当的进展。(1)参见周祖文:《动员、民主与累进税:陕甘宁边区救国公粮之征收实态与逻辑》《统一累进税与减租减息:华北抗日根据地的政府、地主与农民——以晋察冀边区为中心的考察》,分别刊登在《抗日战争研究》2015 年第4 期、2017 年第4 期;王志峰:《数目字、民主与动员:从合理负担到统一累进税——以太行抗日根据地为中心的考察》,《苏区研究》2020年第3期。但就地理区域而言,当下研究多侧重陕甘宁、华北等根据地,对华中抗日根据地关注不足。(2)笔者目力仅见吴云峰:《淮北抗日根据地救国公粮征收中的反隐瞒斗争》,《党的文献》2020年第1期;任远林:《华中抗日根据地粮政研究》,华中师范大学硕士学位论文,2009年;王明前:《华中抗日根据地粮政述略——以淮北、淮南、皖江抗日根据地为个案》,《河南牧业经济学院学报》2019年第1期;曾凡云:《华中抗日根据地公粮征收的历史考察》,《军事历史》2021年第2期;詹宜:《华中抗日根据地救国公粮的合理负担问题研究》,安徽师范大学硕士学位论文,2021年。苏中抗日根据地征粮工作尚无专题研究。作为华中抗日根据地的重要组成部分,苏中抗日根据地紧邻上海、南京,其势“有如以长江及东海为腰之圆锥形,尖端直接长江口上,沿江为威胁敌人之大动脉”(3)《苏中区党委一年来的工作总结报告》(1942年2月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,档案出版社1984年版,第128页。,是“敌顽力量与我必争之地”。(4)《苏中根据地建立后的工作》(1942年2月7日),中共江苏省委党史工作办公室、江苏省档案馆编:《陈丕显文选》第1卷,中共党史出版社2000年版,第34页。皖南事变后,面对国民党与日伪的双重封锁,苏中抗日根据地如何制定合理的政策以获得人民群众的经济支持与政治认同,关乎中共在华中地区的存亡问题。本文试以相关档案资料为支撑,从政权的合法性与经济的合理性出发,探讨中共在苏中抗日根据地如何通过征粮打下牢固的政治、经济与社会基础,从而取得抗战的胜利。

一、“敌顽夹击中”的困境

1940年7月间,新四军江南指挥部挺进苏中地区,开辟了以黄桥为中心的苏中抗日根据地。(5)根据地初创时名为苏北根据地,皖南事变后改称苏中根据地。苏中地区人口稠密,物产丰富,但新四军初入之时并未立即开展征粮,而是通过借粮或募捐来解决部分给养。皖南事变后,国民政府军事委员会宣布撤销新四军番号,停止一切粮饷供给。毛泽东指示,“新四军虽已无合法地位,亦不应该去大后方,暂时仍以限制于敌占区及其附近地区活动为原则。”(6)中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893—1949)》中卷,中央文献出版社2013年版,第273页。为解决部队“无衣无粮又无钱”的困境,华中局要求各师自筹财粮以解决给养困难,原则是“取之于民,用之于民,取之合理,用之得当”。(7)闵之:《苏中根据地财会工作的回顾》,中国审计学会、审计署审计科研所编:《中国革命根据地审计史料汇编》,北京工业大学出版社1990年版,第462页。苏中抗日根据地民主政权遂在自己活动的区域内收税、征粮,以解决供给、稳固政权。

按照中共中央的指示,华中各地要制定“比较固定的经常的”财政经济政策,并且“根据地居民百分之八十以上的人口均应负担”公粮。(8)《关于建立与巩固华中根据地的指示》(1940年11月1日),中共江苏省委党史工作办公室、江苏省档案馆编:《中共中央华中局》,中共党史出版社2003年版,第54页。但是中共干部对制定与执行制度化的财经政策并不擅长。据曾任苏中区党委书记兼财经委书记的陈丕显回忆,苏中抗日根据地开辟初期“我们也不懂得如何征粮收税,在富庶的苏中鱼米之乡,我们吃了近一年时间的杂粮”。此外,国民党地方政府还“派人到我军控制的区域收税征粮”,以致黄桥决战时“部队给养问题很突出”。(9)《陈丕显回忆录·苏中解放区十年》,上海人民出版社2002年版,第173、174,173、176页。虽然黄桥战役后国民党势力缩减,但地方实力派如韩德勤余部、李明扬部、税警总团陈泰运部和一些保安部队等,依然盘亘于苏中局部地区,与根据地时有“摩擦”。

更为严峻的是,太平洋战争爆发后,日伪频频对苏中物产丰富、经济发达的地区实施“清剿”“清乡”。1942年,日伪对苏中三分区进行“清乡”“清剿”,导致“各阶层都曾遭受相当深刻的蹂躏与大量损失”。(10)《秋收运动总结报告——苏中三分区党政军扩大会通过》(1942年10月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第406页。1942年至1944年,日伪集结1.5万兵力,对苏中四分区先后进行了“军事清乡”“政治清乡”“延期清乡”与“高度清乡”等多轮打击。(11)南通市税务局、中共南通市委党史工作委员会编:《江海奔腾(南通财经史料专辑)》,1991年印,第4页。日伪对根据地长时间、高强度、多方面的打击,不仅破坏了根据地内部间的联系,同时也缩小了根据地范围,加之日伪在“以战养战”方针下对民众财粮的掠夺,极大加剧了苏中抗日根据地的经济困境。

皖南事变后,中共中央中原局就强调“在敌顽夹击中奋斗,将是华中我党我军今后斗争的特点”。(12)《中共中央中原局关于打破国民党进攻及日军“扫荡”的指示》(1941年1月27日),中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编:《新四军·文献》(2),解放军出版社1994年版,第245页。中共要在敌后坚持长期抗战,首先必须保障部队获得可持续供给。然而正如陈丕显所言:“‘兵马未动,粮草先行’,讲起来很简单,但要充分认识它的重要性,真正付之实行,不经过亲身经历,就很难深刻体会到。”对苏中抗日根据地而言,在敌、我、顽三股势力交织对峙中,如何“独立自主、自力更生地解决给养问题”,是“一门新学问,有待从头学起”。(13)《陈丕显回忆录·苏中解放区十年》,上海人民出版社2002年版,第173、174,173、176页。

二、征粮草案落地

为“团结和组织苏中人民的大多数”坚持长期抗战,苏中区党委要求各地“将农民生活问题,将广大群众的要求抓住”(14)《苏中区党委一年来工作总结报告》(1942年2月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第171、172页。,积极组织群众开展减租减息运动,同时大力发展农抗会等群众团体。(15)《关于坚持苏中长期斗争的决定》(1941年11月22日),江苏省档案馆藏,档案号:2003-001-0072。据统计,1941年夏收运动中参与二五减租的群众约100万,其中有40万农民获得减租利益。(16)《苏中区党委一年来工作总结报告》(1942年2月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第171、172页。减租减息和群众运动的蓬勃发展无疑增强了中共在根据地的影响力。

因势利导,借助夏收运动的影响,苏中抗日根据地开始着手推动征粮工作。1941年5月,《苏北行政委员会征粮条例(草案)》(以下简称《条例(草案)》)出台,成为各地征粮的原则性文本。根据该《条例(草案)》,征粮依据田亩质量和数量实行“分等订定征额”,即田亩分为甲、乙、丙三等,每亩分别征收9市斤、6市斤与3市斤,“另按业户田亩数分级,凡超过100亩以上者,分五级累进加征若干”。(17)杨廷尉、袁中丕、朱俊主编:《江苏财政史料丛书》第2辑第3分册,方志出版社1999年版,第31页。租种田公粮由业主和佃户分担,比例为业七佃三。佃户先代缴业主部分,其后在向业主交租时抵算。(18)南通市税务局、中共南通市委党史工作委员会编:《江海奔腾(南通财经史料专辑)》,第279页。

回顾1941年苏中抗日根据地夏季公粮征收情况(见表1),全区11个县中有5个县被评定为未完成任务,部分地区如东台县虽加上所收代金后被视为完成任务,但仅就实物征收数目而言亦并未完成。三个分区横向比较之下,四分区因为如皋县超额完成数较多,因而完成情况最好,二分区次之,三分区只完成了实物征收任务的半数。就整体而言,在不考虑代金的情况下,32万担的征粮任务只完成了23.68万担,完成率为74%,这并非一个理想的成绩。

表1 1941年苏中抗日根据地夏季公粮征收统计表

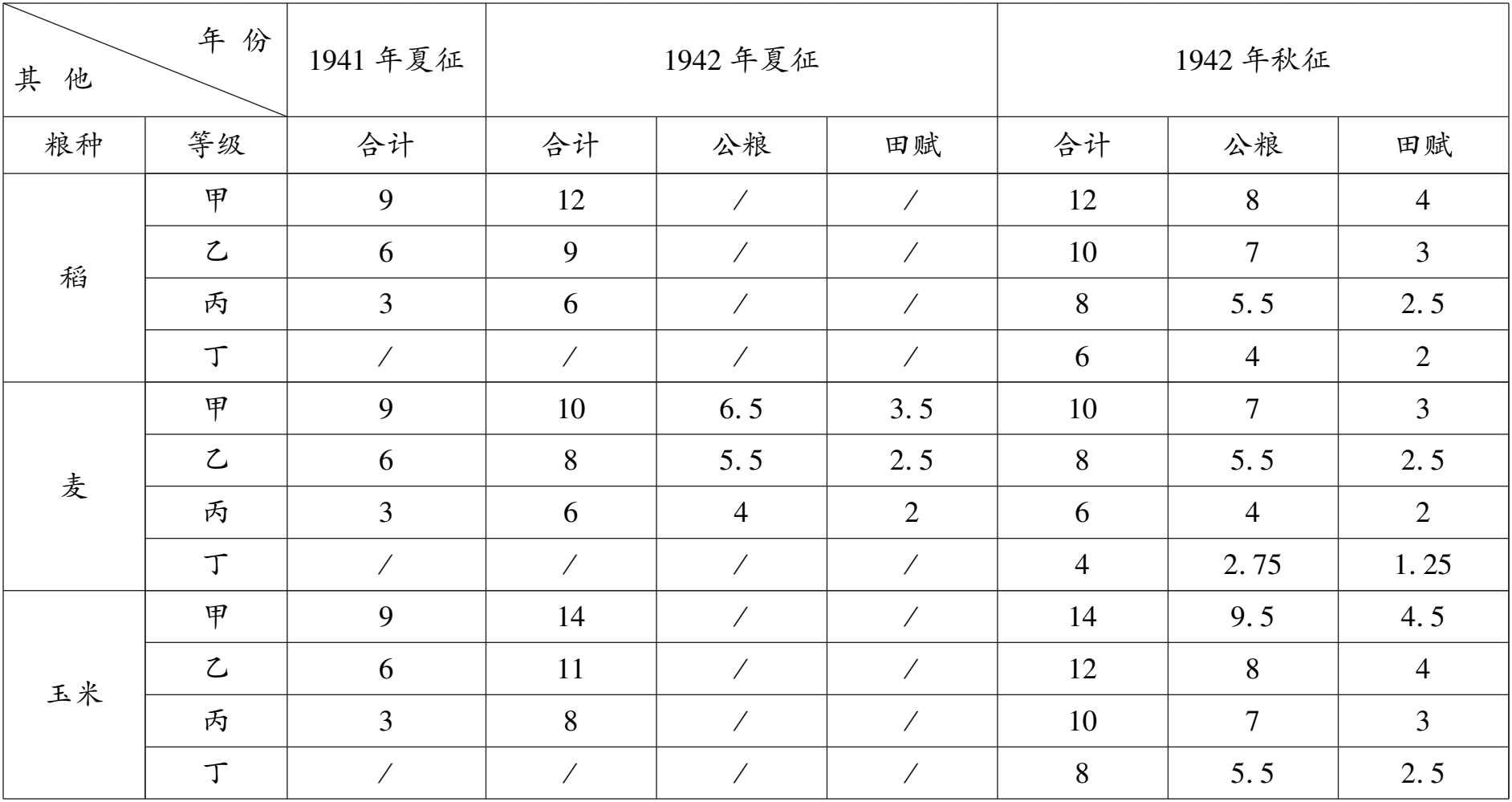

表2 苏中根据地1941年与1942年粮赋征收标准对照表 单位:市斤/亩

1941年部分地区征收不达标,可归于以下几个方面原因。第一,皖南事变发生不久,多地仍处于游击状态,缺乏稳定的社会、政治环境,对征收工作的开展造成了极大阻碍。群众对中共能否立足持观望甚至怀疑心理,担心交粮之后中共离开,还要再次向日伪顽缴纳,为自身利益考量而故意拖延甚至拒绝缴纳。1941年东台县财经局在夏征大会上注意到“群众对我们尚存观望心理”。秋季大“扫荡”开始后,“造谣破坏者乘机而起,说我们要走,群众对我们由观望开始怀疑,又加该季荒歉,或抗不交粮或借故推延”。(19)《东台县财经局三年来财经工作总结》(1943年5月6日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第2卷,档案出版社1986年版,第384、383、388页。第二,征粮人员经验不足。苏中抗日根据地通过开办训练班的方式,将征粮干部从1940年的40名迅速扩充至1941年征收前的300名。(20)《苏中区党委一年来工作总结报告》(1942年2月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第161、157页。但是短期培训显然不足以应付征粮时的复杂情况。第三,缺乏准确的征收表册作为参照,导致征收过程中出现较大偏差。很多地区没有进行详细的实地调查,依旧参照国民政府的旧册征收。有的地区“无田亩册,只好以群众自报为依据”(21)杨廷尉、袁中丕、朱俊主编:《江苏财政史料丛书》第2辑第3分册,第31页。,而“群众所报田亩数均抱敷衍态度,短报田亩数字惊人,三十亩一户者,实寥寥可数,百亩以上者,更不可多得”。(22)《东台县财经局三年来财经工作总结》(1943年5月6日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第2卷,档案出版社1986年版,第384、383、388页。这些问题与不足都有待日后进一步完善。

可见,苏中抗日根据地通过制定《条例(草案)》并付诸实践,使征粮工作有了初步进展,“向地主富绅募粮,向农民借粮,向市场买粮的困难局面”得到改善。(23)江苏省中共党史学会编:《江苏抗日战争史》,中共党史出版社2007年版,第311页。但是要扎根苏中,取得群众的信任及支持,并非一蹴而就。就征粮工作而言,要达成预定征收目标,尽快摆脱财政困境,仍需在政策与实践等方面加以完善改进。

三、不断完善的粮赋政策

苏中抗日根据地的粮赋工作经历了由简单向细致,由大刀阔斧向精细深入转变的过程。(24)《陈丕显对夏收运动的总结》(1942年9月),江苏省档案馆藏,档案号:2232-002-9268-001。在此进程中,抗战目标和群众利益的合理化、一体化一直是苏中粮赋政策所追求的目标。

(一)并赋征粮

苏中抗日根据地的田赋征收略晚于公粮征收。1940年,新四军初入苏中时并未征收田赋。1941年除兴化外,各县始征田赋(25)《苏中区党委一年来工作总结报告》(1942年2月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第161、157页。,但入不敷出的现象并未好转,如泰东行署1941年征收田赋30万元,当年支出却需35万元,“不敷数由公粮变价中弥补”。(26)《东台县财经局三年来财经工作总结》(1943年5月6日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第2卷,档案出版社1986年版,第384、383、388页。

1942年3月,日伪宣布法币贬值,其后禁止法币流通,引发极大金融波动。(27)《苏中区党委关于敌汪排斥法币及我根据地发行抗币的决定》(1942年10月24日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第278页。以现金形式收取的田赋本就入不敷出,在法币剧烈贬值的情况下折价更快。在此情形下,苏中抗日根据地决定实行并赋征粮。

所谓并赋征粮,即田赋与公粮都以粮食这一实物形式一并缴纳,不再接受现款。实行并赋征粮是战时财税政策的优化选择,将田赋折合成粮食,可显著增加战略储备,抵抗货币波动,而且有些粮食丰富的地区还可使用粮食换取其他必备的战略物资。从苏中抗日根据地1941年与1942年征粮标准对照表可以看出,在实行并赋征粮后粮食征收的数目明显增加。以稻米为例,夏征中甲种田增加33.3%,乙种田增加50%,丙种田增加100%。

其实,田赋以粮食的形式征收并非中共独创,国民政府同时期也采取类似的形式征收粮赋。但不同的是苏中抗日根据地1941年即取消国民政府苛捐杂税20余种,免税50余种。(28)江苏省新四军和华中抗日根据地研究会、中共南通市委党史工作委员会编:《粟裕与苏中》,南京大学出版社1995年版,第96页。1942年起为了减轻人民负担,进一步规定田地除征粮赋外,不征任何附加。而同期日伪、国民党方面对每亩摊派的粮食数目是根据地的3倍,苛捐杂税也没有减少。(29)参考《泰北地区秋征总结报告》(1942年11月15日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第536页。国民党统治区人民负担粮赋的同时,“还要加上每保每月情报费大米二十四担,每月每乡办公费十五担,另外还有什么鞋子捐、衣服捐、家属捐、菜金捐、鱼捐、鸽子捐等项数不清”。(30)《税警征米每亩七十二斤》,《江潮报》1944年7月12日,转引自扬州市粮食局:《扬州市粮食志历史文献资料汇编(1942—1949)》,1987年印,第9页。日伪“清乡”区人民更是苦不堪言,1942年在泰兴路南某乡,“敌伪所加诸该地人民的捐税即达二十九种之多。在四个月中,平均每个大地主每亩田负担达七十八元,富农每亩田负担五十六元,贫农每亩田负担四十五元,其他封树封草,因筑路而平毁之田亩及劳动力负担,以及直接抢掠尚不在内。”相比之下,在中共领导的“泰兴路南,广陵镇虾蟆圩公路洞之中几方里路之间地区,秋收秋征工作,今年仍照常进行,并有个从未参加我们会议的士绅,破例出席了此次区公所召集的秋征会议,表示拥护我们的政策”。(31)《秋收运动总结报告——苏中三分区党政军扩大会通过》(1942年10月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第406、407页。这个例子从侧面反映出实行并赋征粮后,不仅没有加重人民负担,而且“群众对征粮认识进了一步,打下了合法的征粮基础”。(32)《东台县财经局三年来财经工作总结》(1943年5月6日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第2卷,第384页。

(二)合理化累进

1942年2月,华中局颁布《华中抗日根据地财政经济政策草案》,要求各地区征粮采用“渐进的简易累进制”,同时强调“贫农中农与富农、富农与小地主、中小地主与大地主的负担必须有区别”。(33)《华中抗日根据地财政经济政策草案》(1942年2月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第52页。实行累进制的前提是掌握土地占有情况。因此苏中抗日根据地进行了田亩调查,根据调查结果将田亩分为甲乙丙三等,再按照等级“从亩征收”。此外,100亩以上分三级累进,标准为“101—300亩者每亩加征半市斤;301—500亩者每亩加征1市斤;501亩以上者每亩加征2市斤。”(34)江苏省中共党史学会编:《江苏抗日战争史》,第312页。同年秋季,田亩等级调整为四等,累进等级改为五级,其中“100亩以上土地者,每亩加征0.5斤;200亩土地以上者,每亩加征1斤;300亩以上土地者,每亩加征1.5斤;400亩以上土地者,每亩加征2斤;500亩土地以上者,每亩加征3斤。”(35)南通市税务局、中共南通市委党史工作委员会编:《江海奔腾(南通财经史料专辑)》,第81页。上述征收办法可以归纳为“从亩征收,简易累进”。

“从亩征收,简易累进”的征收办法其优点在于简单易懂、操作方便,但也存在明显缺点。在对1942年夏征进行总结时,苏中区党委粮赋研究组就认为这一方法有四个弊端:其一,未能维护贫农的利益。机械地按亩征收,使得“贫农三、五亩以下者,不但公粮交不起,而且连田赋也交不起”。其二,未能照顾中间阶层的利益。苏中地区田产“在百亩以下者多系中间阶层,中小地主富农中农居多”,“百亩以下不累进”造成这部分中间阶级承担的任务更重,不符合抗日民族统一战线提出的“争取中间阶级,照顾其利益”的策略。其三,百亩以上及甲等田的征收率较轻,形成田坏田少者负担重,田多田好者负担轻的不合理现象。其四,苏中除垦区外,百亩以上的佃户不多,因此佃户不能累进征收,这与中央指示不吻合。(36)《苏中区党委夏收总结会议》(1942年9月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第273页。总体来看,“从亩征收,简易累进”的办法还有很大改进空间。

苏中区党委本欲于1943年借鉴淮海地区的征收办法,即“以地亩多少划分征收粮的等级,以收获量大小,决定土地等则”。(37)《苏中区党委夏收总结会议》(1942年9月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第273页。但是由于日伪频繁“清乡”,大规模改革难以实施。苏中区党委决定继续沿用1942年的方法,等待合适的时机再“实行更合理的农业统一累进税”。(38)管文蔚:《管文蔚文集》,中共党史出版社1995年版,第211页。

1944年6月,华中局召开财粮会议,再度强调征粮要做到公平、合理、简单,并提出具体的解决方法,即“以每户人口平分每户田亩数,根据每人平均田亩数及其土质,再订出公粮征收率”。(39)《论新的粮食制度——征收、保管、支拨、领用》(1944年6月29日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第3卷,档案出版社1986年版,第154页。将土地平均到人,按人均收获量分级累进计征无疑比从亩分等定额累进征收的方法更为合理,但是这个做法需要进行户籍调查、田亩登记造册、等级评定、征收率核算等一系列细致的工作。如此细致的征收办法,战争环境下难以在短时间内普遍实施。但为了验证政策的合理性以及为之后积累经验,1944年苏中区在大丰县对人均收获量累进征收进行了试点,具体为“人均收获不满150斤的免征公粮,人均收获150斤以上者,分14级累进计征,2300斤以上者不再累计增加”。除大丰县外,“其余各县均按各户田亩数分8级累进征收”。(40)杨廷尉、袁中丕、朱俊主编:《江苏财政史料丛书》第2辑第3分册,第33页。八级累进于5亩至99亩之间增加四个累进等级,从而改善了“百亩以下不累进”的缺陷,合理区分了贫农、中农和富农的负担率。

抗日战争胜利后,征粮工作有了进一步细化的条件。有些地区增加田亩分等,如三分区田分五等。有些地区在田亩分等基础上又分则,如四分区为五等十五则,五分区夏征田分三等六则,秋征为三等九则。累进等级亦有很大变动,三分区按十五级累进,五分区夏征时还是八级累进,到秋征时按51亩到1000亩以上实行二十级累进。(41)征收累进数据根据江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第4卷中的史料整理而来。应该说田亩累进等级的不断细化对于实现各阶级负担合理化有重要意义。虽然战争对田亩调查与评定工作产生负面影响,但苏中抗日根据地的征粮工作从政策到实践都一直朝着公平合理的方向稳步前进。

(三)公粮与民食的双向权衡

毛泽东强调:“虽在困难时期,我们仍要注意赋税的限度,使负担虽重而民不伤。”(42)《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第895页。相较于国民党军队以米面为主的粮食供应,新四军则坚持与民同食的原则,即群众收什么就征什么,群众有什么就吃什么。即便如此,敌伪的“扫荡”封锁加上自然灾害的影响,使得苏中地区的中共党政军与群众仍然面临着普遍的粮食问题。

为了减轻人民负担,苏中区党委要求制定粮赋政策时“不但要保证党政军民有饭吃,而且要老百姓也有饭吃,要负起调节民食的任务”。(43)《苏中区夏收运动总结》(1942年9月1日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第261页。在“迅速、简便、公平、切实”的原则下,1943年秋征时,苏中区党委决定按照1942年秋征的标准打九五折征收(44)《苏中区党委关于秋季工作的指示》(1943年7月1日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第2卷,第76页。,各地据此再酌定细则。1944年夏征时,苏中境内因“清乡”受损严重的地区按九折征收,损失惨重户可申请减征或免征。(45)南通市税务局、中共南通市委党史工作委员会编:《江海奔腾(南通财经史料专辑)》,第82,289、293,37页。1945年夏征时,苏中行署规定丰收地区按上年标准执行,灾情严重的地区“减成征收”。(46)中华人民共和国财政部《中国农民负担史》编辑委员会编著:《中国农民负担史》第3卷《中国新民主主义革命时期革命根据地的农民负担(1927—1949)》,中国财政经济出版社1990年版,第500页。

此外,苏中区党委在历年征收中都强调对贫困者、抗属、田地荒欠者以及反“清乡”斗争中严重受损者实施减免。减免额度由各级政府、农抗会和地方士绅在减租征粮前组织勘收委员会进行实地勘察,核实其实际情况及损失程度后酌定。(47)《陈丕显对夏收运动的总结》(1942年9月),江苏省档案馆馆藏,档案号:2232-002-9268-001。即使征收任务艰巨,根据地政府也一再强调:“对于荒歉及赤贫抗属的减免,必须认真执行,不能因为追求任务的完成故意提高成数,或者为了根据议租成数确定征收标准减少财政收入,对新解放区应根据其受敌伪蹂躏的程度酌量减轻其负担。”(48)《苏中四分署关于秋征工作的指示》(1945年9月7日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第4卷,档案出版社1986年版,第390页。

打折减免的同时,苏中抗日根据地还从公粮中拿出一部分作为粮贷和救济粮发放给群众。以四分区为例,1942年发放救济粮82.5万公斤,救济灾民13.7万人;(49)南通市地方志编纂委员会编:《南通市志》下卷,上海社会科学院出版社2000年版,第1712页。1943年发放农贷粮2390担,救济粮4640担,合作社互济粮食1440担,救济灾民达32.4余万人;1944年支拨救济粮7000余担,发放农贷粮1.5万担。(50)南通市税务局、中共南通市委党史工作委员会编:《江海奔腾(南通财经史料专辑)》,第82,289、293,37页。救济工作得到了群众的肯定,当地有士绅反映:“现在敌人频繁‘扫荡’,土匪为患,形势艰难,这次灾荒如果不是抗日民主政府救济工作做得好,不知将会闹到什么地步!”(51)南通市税务局、中共南通市委党史工作委员会编:《江海奔腾(南通财经史料专辑)》,第82,289、293,37页。正如新四军一师师长粟裕所言:“正当苏中局势动荡不安的时候,我们发出了农贷,这就不啻为惶惑不安的人民注下了一剂定心针,使许多无稽谣传完全破灭,党政军在人民中的威信加倍的提高。”(52)江苏省新四军和华中抗日根据地研究会、中共南通市委党史工作委员会编:《粟裕与苏中》,第92页。

打折征收和救济减免是苏中抗日根据地在经济极困难的境地中,优先以群众利益为考量所制定的政策,体现了马克思列宁主义政党坚持以人民群众为中心的政策导向。但是摆在眼前的现实是抗日军队和大量的脱产人员需要粮食供给,于是苏中抗日根据地积极响应党中央的号召,在部队和机关中开展精兵简政和大生产运动以应对粮食的短缺,通过一定程度的自给实现民食与公粮的平衡。

四、苏中粮赋政策的实效

苏中抗日根据地的粮赋工作,是中共在敌后坚持抗战,开展经济工作的一个缩影。其政策演进体现了中共在制定政策时兼具经济性、政治性与人民性的多重考量,其实施成效可以归为以下三点。

其一,解决部队给养问题,为坚持苏中长期抗战提供了坚实的物质基础。

毛泽东曾断定,“华中敌、顽、我的三角斗争是长期性的,三方中无论哪一方均不可能迅速解决问题。”(53)中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893—1949)》中卷,第287页。在长期的三角斗争中,粮食作为重要的战略给养,关系根据地的稳固与发展。通过粮赋政策的实施,苏中抗日根据地粮赋征收数量呈现出逐年稳步增长的良好局面。据统计,苏中抗日根据地1941年春夏两季(54)1941年春季为补征1940年秋季公粮。征得公粮30多万担,秋季征得大米5.8万担,杂粮15.4万担;(55)《管文蔚回忆录续编》,人民出版社1988年版,第196页。1942年夏秋两季粮赋收入近1亿斤,比1941年增长85%以上(56)杨廷尉、袁中丕、朱俊主编:《江苏财政史料丛书》第2辑第3分册,第32、33、34页。,完成了华中局指定的“百万担公粮、三千万元税收”的任务;(57)《管文蔚文集》,第137、210页。1943年全年共征收粮赋16986.1万斤,比1942年增长69.8%;(58)杨廷尉、袁中丕、朱俊主编:《江苏财政史料丛书》第2辑第3分册,第32、33、34页。1945年全年实征粮赋19515.6万斤。(59)杨廷尉、袁中丕、朱俊主编:《江苏财政史料丛书》第2辑第3分册,第32、33、34页。如此大量的粮赋收入,不仅保障了军队的供给,巩固了抗日民主政权,更坚定了根据地军民坚持长期斗争的信心。正如华中局在评价根据地财经工作时所指出的:“他们任务的完成,对国家、对民族、对革命均有极大的功绩,并不次于前线杀敌的将士,应该同样受到最大的奖励。”(60)江苏省张家港市政协文史资料委员会编:《江苏文史资料》第39辑《张家港人物选录》,《江苏文史资料》编辑部1991年版,第57、58页。

其二,合理的粮赋政策兼顾了公粮与民食,为根据地政权奠定了合法基础。

受皖南事变冲击,中共在华中的生存空间被挤压,政治合法性遭到质疑。根据地群众则饱受日伪“清乡”之苦,粮食供给紧张。此种境况下,“将收入最可靠的公粮田赋,能确实而无遗的征收起来”(61)《华中财委会对华中财经工作意见》(1945年12月),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第4卷,第136页。,并非靠单纯的行政手段就可达成。苏中抗日根据地在确定粮赋标准时,尤其注重与“敌伪顽友做一个很好的比较”,并在有限的条件下逐年推动征收标准的改进以保障政策合理性。根据地群众表示,“过去反动派和二黄在乡下摊捐,你报多了全家都没得吃,自从民主政府来征粮,又不欺侮穷人,负担公平又合理。”(62)《紫石县总结夏征 人民自动补报六万亩》,《苏中报》1944年8月26日第1版,江苏省档案馆藏,档案号:GB-010-039-026。即便在游击区或边界区,群众对缴纳公粮的认识也“在基本上有了转变,认为完纳粮赋已是民众应尽的义务”。(63)《泰北地区秋征总结报告》(1942年11月15日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第1卷,第535、536页。甚至一些边界地区的群众纷纷选择逃往根据地,以躲避日伪或国民党税警团的压迫。一来一去之间,是人民群众对中共的认可与选择,更是中共在苏中地区获得政治合法性的重要体现。

其三,合理的粮赋政策,使中共赢得了与日伪顽等势力围绕“粮食”展开的斗争。更为重要的是其间中共的群众观念和斗争艺术日渐成熟,党群一体化优势彰显了军民协同作战的人民战争样态,从而为反“清乡”胜利奠定了坚实的基础。

苏中地区是日伪“清乡”行动的主要实施地。日伪在“清乡”区内增筑据点,控制交通要道,进行严密封锁,对根据地实施分进合击。为在经济上粉碎“伪化”阴谋,政治上联系群众,苏中抗日根据地提出“武装保卫粮食”的口号。各部队纷纷组织插秧队、割麦队、运输队等,武装掩护群众收割,开展助收助耕运动。(64)《军区当局命令各部队除武装掩护夏收夏耕并开展助收助耕运动 政治部具体指示三项进行办法》,《苏中报》1944年6月1日第1版,江苏省档案馆藏,档案号GB-010-039-001。同时,“发动群众以各种方式——公开的秘密的合法的与非法的,武装的和平的不断的进行反伪化、反伪捐伪税、反掠夺斗争,帮助人民保产减轻民力的损害。”(65)《苏中四专署关于加强财经工作克服财政危机的决定》(1943年7月7日),江苏省财政厅、江苏省档案馆财政经济史编写组编:《华中抗日根据地财政经济史料选编·江苏部分》第2卷,第214页。在各级党委的带领下,群众对敌斗争蓬勃开展。如西县(66)现为江苏省南通市下辖的如皋市。石庄、江安两万多群众包围水洞口伪军据点,如皋大丁庄民兵集合周围群众3万余人驱走下乡抢粮的100多名伪军,一直追至据点。(67)《管文蔚文集》,第137、210页。反“清乡”斗争中,“军民越斗越团结”,群众积极缴纳好粮支持新四军抗战,连“过去不肯送粮的顽户”都开明了。(68)《反“清乡”军民越斗越团结 海启人民踊跃缴好粮》,《苏中报》1944年7月22日第1版,江苏省档案馆藏,档案号:GB-010-039-017。苏中抗日军民用实际行动护卫了公粮与民食,粉碎了敌人妄图在“清乡”“扫荡”中消灭新四军的计划。

“战争对制度的影响,必然与交战各方调动资源的方式联系在一起。”(69)王建华:《人民战争对制度成长的多重影响》,《中共党史研究》2020年第1期,第146页。中国革命的实际情况决定了乡村成为中国共产党汲取资源的主要来源。苏中抗日根据地粮赋政策从制订到不断调适完善的历程,从一个侧面再现出人民战争与制度成长的动态过程。通过对粮赋政策的合理化完善,苏中抗日根据地党政军正确地处理了粮食供给与群众路线的关系。中共正是通过植根于人民群众之中,充分依靠和发动群众,在保护根据地粮食的同时,与群众结成牢不可破的军民鱼水关系,拓展了生存与发展空间。当群众成长为革命斗争的生力军,在人民战争的汪洋大海中,日伪的退败也就不再遥远。