基于“城市针灸”理念的广州城中村微改造策略研究

陈业鹏

(华南农业大学)

1 广州城中村现状

城中村对城市化进程的阻碍主要体现在三个方面:①严重挤压城市空间,广州的城中村总占地716km2,其中占地面积最大的城中村为石牌村,位于天河区商圈内,因多种阻碍因素的存在,拆迁工作一直难以推进。②建设方式落后,农村耕地被城市吞并后,村民转向了“耕楼”,村内原来的宅基地间隔为宽约1.5m~2m的街道,为了最大化扩展住宅建筑面积,村民将建筑第二层以上部分往街道方向扩展,形成了被戏称为“贴面楼”、“亲吻楼”和“一线天”等景象,导致了城中村内普遍存在建筑密度高且布局杂乱无章的问题[2]。③基础设施落后及管理空缺,城中村内的水、电、气等管线系统铺设混乱,道路系统等市政工程建设滞后。以上三个因素导致城中村不能充分发挥其城市功能,同时严重影响到城市规划的实施。

2 广州城中村改造中的困局与破局

2008 年,猎德村成为首个广州城中村改造的实施对象,由市、区政府主导并出台政策,村集体参与协调,三大开发商联合开发的“猎德模式”正式启动。其本质是“大拆大建”的改造模式,从改造结果来看,“脏、乱、差”的城中村环境被全面改造,摇身一变成高楼林立的住宅区。但同时暴露了一系列问题,如改造进度慢、村落肌理被破坏、文化传承断裂等。由于项目开发主体需要平衡各方利益,不免需要提高地块容积率,使得居住区内公共空间紧缺、建筑群密度极高,严重影响了城市天际线。

同年,广州市“穿衣戴帽”工程随即展开,该计划以传统街区及部分城中村的建筑立面整饰、街道街面整治为主要改造内容。此项目以低成本、高速度的方式改善了城中村的外部环境,但没有真正触碰到城中村内街道网络不畅、公共空间功能匮乏等影响人居环境质量的根本问题。

由此可见,无论是“大拆大建”还是“穿衣戴帽”都无法有效地解决城中村的人居环境问题,甚至还催生了新的难题。

2014 年3 月,广州市常务副市长陈如桂调研华林街兴贤社区和昌化社区旧改项目,首次提出了社区“微改造”的概念。2015 年12 月《,广州市城市更新办法》《广州市旧村庄更新实施办法》《广州市旧厂房更新实施办法》《广州市旧城镇更新实施办法》等政策文件相继发布,标志着广州市的传统街区及城中村微改造工作正式展开。“微改造”顾名思义即从微观的视角出发,寻找微型的空间进行针对性除旧布新。在保护自然环境与历史文化的前提下,以重塑区域价值为导向,完成整体治理与局部改造。

3“城市针灸”的概念界定

拉莱斯于1982 年提出了“城市针灸”理念。“城市针灸”理念区别于手法为“外立面整饰”的“整容”与手法为“大拆大建”的“大型外科手术”,“城市针灸”理念把城市视作一个有机整体,在不改变原场地的特征的前提下,针对城市中的“病症”,用最小的力度、最有效的手法进行改造。通过插入式、渐进式的“针灸式改造”解决城中村环境品质下降、空间秩序混乱等问题,恢复城中村社区空间的功能和活力。发掘使用者对城中村社区空间的日常性功能需求。利用渐进式、插入式的手法针对城中村内中小型空间、利用率低下的空间,进行城中村社区空间的功能更新、空间功能复合化、空间利用率优化等。借助中小型空间改造持续性推进改造项目,用“以点带面”的方式重塑区域活力(见图1)。

图1 “针灸式”微改造(图片来源:笔者绘制)

4 城中村“微改造”策略

4.1 聚居病理学整治策略

聚焦于人居环境中的疾病,研究由这些疾病引起的功能和结构变化,研究构成疾病主要特征的生理和解剖上的异常现象,最后提出针对性地改善人居环境的解决措施[3]。(见图2)。

图2 城中村内空间问题及改造对策(图片来源:笔者绘制)

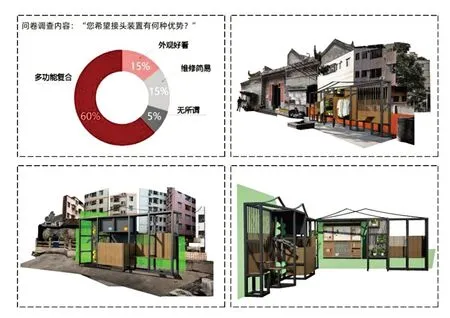

由于城中村在建设过程中缺乏统一的规划设计,其街道系统的空间极度匮乏,其街道功能亦与居民需求匹配度低。笔者对广州珠村的居民进行问卷调查,并从中总结规律。居民的户内居住空间面积普遍较小,街道设施不完善,因此他们只能把晾衣、会客、杂物放置等生活需求“溢出”到街道上。笔者根据城中村居民的需求进行了“街角装置”方案设计,打造一系列符合生活需求的功能模块,再将其放到街道装置中,达到满足居民需求、柔化街道界面的目的。装置中的“休憩模块”可以满足居民的交往需求;利用有限的公共空间打造出“户外客厅”,有利于促进邻里关系、提升城中村社区的人情味。同时“街角装置”还具备“晾衣模块”、“单车停放模块”、“绿植模块”、“果皮箱模块”等功能,能有效对匮乏的街道功能进行补充(见图3)。

图3 街道装置设计(图片来源:笔者绘制)

4.2 功能转换策略

针对城中村内低效用地进行改造,达到增加公共区域、提升用地效能的目的。集体物业地块现有功能多为工厂、仓库、市场等,普遍存在建筑结构质量低、消防隐患严重、利用率低等状况。针对这类体量巨大且利用方式低效的空间,可以利用“功能置换”和“空间优化变异”的方式重塑空间功能、盘活用地价值,有利于带动当地产业的转型升级,发展为文化旅游、电子商务等高端产业,同时能更积极地为下一步的城中村改造筹措资金。

以深圳南头古城为例,通过“功能置换”改造了产值较低、功能单一的城中村居民楼,使其功能升级,通过一系列的改造计划使南头古城变成有名的旅游景点。改造过程中保留了原区域肌理,居民楼改造通过外墙整饰、青砖镂空、广泛使用玻璃幕墙等形式进行更新,使古城底蕴与现代文化相融合;建筑内部则被改造为展示空间、艺术文化馆、写字楼等与创意经济相结合的功能空间,使原建筑资源得到了合理的二次利用,为发展区域经济优化转型打下了坚实基础(见图4)。

图4 南头古城改造(图片来源:谷德设计网)

4.3 交往空间策略

笔者通过对广州市多个城中村的外来务工者进行访问,大部分受访者表示他们把城中村视作融入城市生活的跳板,在积累了预期的财富后便匆匆离开,呈现出短暂性、过渡性的居住特征。加之城中村内公共交往空间质量较低,户外交往活动无从谈起;当场地和环境布局宜于人们驻足、小憩、玩耍时,大量的各种自发性活动会随之发生[4]。“人”是区域发展的关键,“留住人”对城乡一体化而言至关重要。公共交往空间的核心在于它能把互不认识的人聚集在一起,从而构成一种公共活动,有利于居民对区域产生“归属感”[5]。因此,笔者认为应该从创造有利于文化交流、有利于稳定社会关系的公共交往空间做起。

笔者制定的广州长湴村改造方案中,首先利用了城中村内建筑密度高的特点,在二层、五层的建筑立面外构筑起空中连廊,形成垂直交通系统。同时,将二层、五层各个小户型的隔断墙打通,整合成开阔的空间后进行功能置换,引入健身房、书吧、小型电影院等公共空间,使城中村欠缺的公共交往功能得以补全。

其次,利用率较低的天台空间则改造为都市空中连廊(见图5),弥补城中村街道系统质量较低的缺陷。空中连廊能在街道(半公共空间)和住房组团(私密空间)之间充当半私密空间,有效吸引居民“走出家门”进行各样的交往活动,满足居民渴望交往的心理需求。

图5 长湴村天台改造(图片来源:笔者绘制)

4.4 文化传承策略

村落是人民进行生产以及生活而形成的聚居地,经过长时间的沉淀最终各个村落形成各自的文化环境,文化环境以特殊的方式记录着村民们的生活方式、生态观念、社会关系、村集体经济状况等等。在城乡一体化的背景下,城中村更新设计应注意地域文化的延续,通过“新旧结合”、“修旧如旧”的手法,采用传统材料和传统方法并结合现代技术进行设计,从而更好地满足居民生活要求。

珠村被称作“中国乞巧第一村”,保留着丰富的历史底蕴,村内历史建筑大部分得以保存。在区政府的历史名村保护计划中,包含了重塑珠村岭南水乡特色、建设文物保护路径等建设内容。笔者根据场地状况,以“文化传承”为视点开展了一系列设计,村内主干道两侧的建筑立面铺上了青砖,路面则使用了麻石铺贴,打造了“岭南水乡”的环境基调。

5 结语

本文以“城市针灸”理念和“微改造”策略为指导,提出了多层次的改造策略,旨在提升城中村的人居环境、城市功能和文化传承。这些改造策略不仅有助于解决城中村的问题,还为城市化进程提供了可持续发展的路径,有望提高城市化进程的可持续性,实现城乡一体化发展,建设更宜居的城市。