学龄前儿童身体活动的四季特征及评估体系构建研究

王珽珽

1 前言

众所周知,身体活动(PA)是学龄前儿童日常生活的一个重要组成部分,并贯穿于人类生命全周期,是人类健康生活的重要构件。2013年Jones RA等指出:身体活动(PA)是衡量健康身体行为的主要内容,是在生命早期的基础阶段形成的,并可追溯到童年晚期、青春期和成年期,以及肯定了身体活动水平对其身体健康促进具有积极的作用;[1]Melissa等认为[2]:儿童时期,身体活动(PA)行为的健康引导与培养,能够降低其后续成长阶段的超重与肥胖率,这是因为幼儿时养成的身体活动的习惯会影响青少年、成年,乃至晚年相关行为状况的概率。由此可见,预防学龄前儿童后期成长超重,甚至肥胖的关键则是“科学身体活动”行为的倡导。

围绕“科学身体活动的倡导”这一主题,大量国内、外研究已充分认定身体活动(PA)与学龄前儿童身体健康密切相关。[3~6]然而分析发现,在这些研究中却很少考虑到季节对学龄前儿童PA的影响。基于此,本研究在前人的基础上,从四季变化特征来探讨学龄前儿童PA行为;以及从结构化视角出发,试图将学龄前儿童“春、夏、秋、冬”四季PA水平进行融合,搭建四季身体活动水平的等价理论结构模型,以此来分析学龄前儿童高频身体活动行为的季节特征和探讨形成的原因。与此同时,在理论结构模型上,建立学龄前儿童身体活动水平的评估体系与评估标准,以便为幼儿园、幼儿体育教师、家长等为学龄前儿童设计身体活动水平促进和减少久坐行为等干预措施提供参考。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

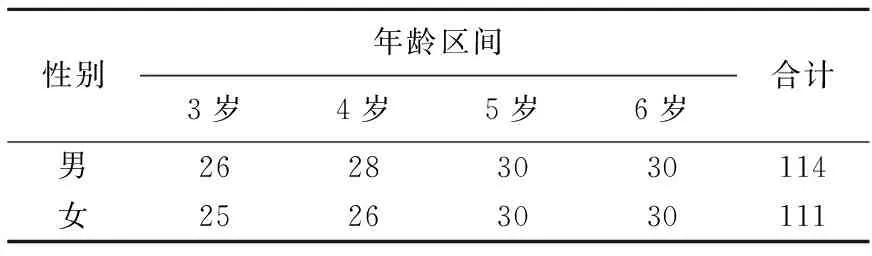

以某市幼儿园的小、中、大班为采样群,随机抽取(3~6岁)年龄区间的学龄前儿童240名为研究对象,但由于测试仪器、感冒等不可控因素,导致15名样本损失,故实际有效样本为225名。其具体信息见表1。

表1 研究对象基本信息情况

2.2 研究方法

2.2.1 文献分析法通过CNKI、WoS等核心数据库,检索有关儿童身体活动的文献。发现有关身体活动方面的研究集中于不同年龄段的现状研究、影响因素研究、推荐量研究、综述研究等方面,这些文献为本研究的深入开展提供了支撑。

2.2.2 专家访谈法与××师范学院学前教育学院、××师范大学体育与健康学院的专家8名进行访谈,其访谈主题围绕学龄前儿童四季身体活动,以此来建立评估体系。对“客观评价学龄前儿童身体活动的发展趋势是否具有意义”等问题开展意见征询。结果显示8名专家还是比较认同将“春夏秋冬”四季身体活动进行结构式的整合,且整合后的评估体系可以较为客观地反映出学龄前儿童身体活动水平,体现了研究的实操价值。

2.2.3 直接测量法(1)测量指标:“春、夏、秋、冬”时段的身体活动水平,包括:低强度身体活动(LPA)、中等强度身体活动(MPA)和高强度身体活动(VPA)。

(2)测量仪器的适用:运用ActiGraph GT3X-BT2.2.4传感器采集数据;利用Actilife Version 6.11.4软件对数据进行处理,其数据切割采用Butte(2013)研究[7]得出的强度(Counts)界定界值,其中Light Physical Activity(简称LPA,轻体力活动)、Moderate Physical Activity(简称MPA,中等强度体力活动)和Vigorous Physical Activity VPA(简称VPA,高强度体力活动)的切分阈值依次为:[0, 819)、[819, 3 907)、[3 907, 6 111)和[6 112, +∞)。切割时段为:15S/段。

(3)测量时间:测试按照“春、夏、秋、冬”所处时段的中期进行,选择完整周(包括5个工作日和2个非工作日)为佩戴仪器采集数据时段。与此同时,为了确保所采集的数据具有季节性的特征,我们选择数据采集周的标准为:降雨、大风、雷暴、降雪等不利于开展户外身体活动的天数≤3天。

(4)测量要求:学龄前儿童周一入园即开始佩戴至下周一入园收回,连续佩戴7天,每天佩戴保证10小时以上则为有效数据[8]。晚上上床休息可摘下,早晨起床则由父母督促带上;佩戴部位为优势侧臀部的髂嵴上方,也就是髋部,因为该部位采集数据的准确性最高[9]。

2.2.4 数理统计法本研究采用SPSS24.0软件建立男女年龄段数据库。与此同时,对男女年龄段数据库采用Kolmogorov-Smirnov test处理和Q-Q图分析,明确数据的分布性质。对于符合正态分布的变量数据,则用“均值±标准差(M±S)”的形式描述;对于不符合正态分布的变量数据,则用“中位数”的形式描述。采用单因素方差分析,对不同年龄段男女童“春夏秋冬”四季身体活动水平的自身变化情况进行差异性分析,以明确不同年龄段男、女童四季身体活动水平变化特征;采用独立样本T检验,对不同年龄段男、女童“春夏秋冬”四季的身体活动水平进行性别差异分析,以对比不同年龄段男、女童之间四季身体活动水平情况。运用AMOS24.0软件对假设模型进行路径分析与验证。其算法依据变量数据分布的特征来选择,即:多变量正态分布则采用ML算法(极大似然法);反之,则采用GLS算法(一般化最小平方法)[10]。运用SPSS24.0进行Descriptive Statistics模块中Frequencies处理,即:“百分位法”研制“优(10%)、良(20%)、中(40%)、弱(20%)、差(10%)”评估等级标准。最后,本研究涉及的检验,均采用双侧统计检验,且显著性水平均设为0.05。

3 结果与分析

3.1 学龄前儿童季节性身体活动的变化特征

依据研究思路,对数据库中“LPA、LMPA、MPA、MVPA和VPA”5项指标进行了K-S正态性检验。结果显示男、女童数据库中的各20项变量中,分别有17项和18项变量服从正态分布。其中sig值分别在0.051至0.200之间不等,而其余3项和2项变量的sig值在0.039至0.047之间,但经过Q-Q图分析显示近似服从正态分布。以上信息说明男、女童四季身体活动数据服从多变量正态分布。因此,我们可以采用“均值±标准差(M±S)”的形式对其情况进行表述。与此同时,可以采用参数检验方法来处理数据,并对比不同性别、不同年龄段和不同季节的男女童身体活动(PA)情况,依次来反映健康身体行为水平。

3.1.1 学龄前男童春夏秋冬四季身体活动水平的变化特征依据男童数据的正态分布特征,采用单因素方差分析,对比同一年龄区段不同季节的身体活动情况和同一季节不同年龄区段的身体活动情况。其结果见表2。

表2 学龄前男童四季身体活动水平一览表(单位:分钟/天)

由表2可知:(1)从横向视角看。学龄前男童的低强度体力活动水平(LPA)、低中强度体力活动水平(LMPA)、中等强度体力活动水平(MPA)、中高强度体力活动水平(MVPA)和高强度体力活动水平(VPA)均受季节性影响,特别是夏、秋两季对学龄前男童的PA水平影响较大(P<0.05)。这一结果与Carson等人、Taylor等人研究中男童的结果一致[11,12]。分析其原因在于:夏季和秋季的生态气候特征是全年中较春冬两季更适合从事体育活动的时段;加之,调查中显示,家长、教师等过度保护或监护观念的转变等,促使了学龄前男童夏、秋两季PA水平的相对增高。

(2) 从纵向视角看。年龄区间在3岁、4岁、5岁的男童和6岁男童的四季日均PA的总时间均在200分钟以上。虽超过了美国、英国等发达国家学龄前儿童每日至少180分钟的身体活动推荐量[13,14],但结合入园观测显示,由于幼儿园室内外面积、体育用具有限以及师生比差异大等因素,导致大部分幼儿园中的孩子们所从事各PA模式(如:LPA、LMPA、MPA、MVPA、VPA)是非系统性组合的、零零散散累加起来的身体活动时间。此现状结合“每天60分钟以上的低-中-高组合系统性身体活动对3~6岁儿童身心各方面是有益”的观点[15],不难得出:3~6岁男童PA各模式(LPA、LMPA、MPA、MVPA、VPA)的四季水平虽均具有明显的年龄特征(P<0.05),但普遍存在系统性体力活动不足的问题。由此,我们可以大胆地推断:我国青少年阶段体质健康水平的下滑,很可能是由于学龄前3~6岁幼儿身体活动不足造成的。因为有研究实证了幼儿阶段的体质健康水平与青少年阶段体质健康水平密切相关[16,17]。进一步展开分析,LPA上4岁、5岁男童的水平分别显著地高于3岁和6岁的水平(P<0.05);LMPA、MPA和MVPA上4岁男童的水平分别显著地高于3岁和6岁的水平(P<0.05)且5岁的水平又显著地高于4岁(P<0.05);VPA上4岁、5岁和6岁男童春夏秋冬的水平分别显著地高于3岁水平(P<0.05)。以上统计结果说明:4岁和5岁段的男童,其各类型强度的四季体力活动水平均比较活跃。相比之下,3岁和6岁段的男童,仅在VPA的四季水平上体现出6岁男童显著地活跃于3岁男童(P<0.05)。分析原因有二:一是学龄前3岁段男童由于其年龄小,以及家长、幼儿体育教师等在思维上,秉持着高强度预示着高风险的理念,而更加注重干扰他们从事高强度体力活动的行为;二是过长且频繁的VPA行为时间对学龄前儿童身体健康的收益不明朗。虽有研究显示“在学龄前儿童中,VPA的时间与较低的肥胖症密切相关,且儿童早期肥胖预防可能受益于VPA”这一结论,但其研究群体是针对4岁段(n=398)而开展的[18]。以此结论为支撑,按照“就低安全”原则,可以推断,4岁段以上的学龄前儿童,很有可能成为VPA的受益群体。结合以上分析原因不难解释学龄前4~6岁段男童的VPA时间均显著地长于3岁段男童。但不容忽视的是学龄前男童四季VPA时间占比还是很少的。其影响因素是多元的,但人为因素(家长、教师等监护人的制约)肯定是主要因素之一。

综合横向与纵向分析结果,学龄前男童在PA水平上呈现明显季节和年龄上的差异,且MPA以上含(MPA)强度的活动是引起男童个体在不同季节和年龄上PA变化的主要因素。表现为夏、秋两季对学龄前男童的PA水平影响突出,以及4岁和5岁年龄区间是男童四季各强度体力活动水平比较活跃的年龄段。以上提示家长、幼儿体育教师、班主任等要借助夏、秋两季的生态气候特征,促进学龄前男童MPA水平的增加,以弥补“春、冬”两季身体活动的不足,而提升四季整体PA水平。

3.1.2 学龄前女童春夏秋冬四季身体活动水平的变化特征同理,依据女童数据的正态分布特征,采用单因素方差分析,对比同一年龄区段不同季节的身体活动情况和同一季节不同年龄区段的身体活动情况。其结果见表3。

表3 学龄前女童春夏秋冬四季身体活动水平一览表(单位:分钟/天)

由表3可知:(1)从横向视角看,PA各模式方面,学龄前女童的LPA、LMPA、MPA、MVPA和VPA也均受季节性影响,特别是夏、秋两季对学龄前女童的PA水平影响较大(P<0.05)。这一结果与Carson等人、Taylor等人研究中女童的结果一致[11,12]。其原因除与男童部分的分析有相似之处外,更需要关注的是女童家长不同于男童家长的育儿理念。他们更多地会激励女童从事非对抗性低强度的或诸如形体、瑜伽等的体力活动。这也解释了女童四季体力活动水平普遍低于男童的调查现状。(2)从纵向视角看,3岁、4岁、5岁和6岁年龄区间的女童的LPA、LMPA、MPA、MVPA、VPA的四季平均时间均具有年龄段上的差异(P<0.05)。可见,学龄前女童各PA模式的四季水平有着明显的年龄特征。4岁、5岁女童四季的水平分别显著地活跃于6岁女童的LPA水平(P<0.05);5岁女童四季的LMPA水平分别显著地活跃于3岁、4岁、6岁女童的水平,且4岁女童水平又显著地活跃于6岁(P<0.05);MPA和MVPA方面,3岁女童四季水平分别显著地活跃于6岁的水平(P<0.05),4岁女童四季水平又显著地活跃于6岁(P<0.05),5岁女童四季的水平分别显著地活跃于3岁、4岁、6岁女童的水平;VPA方面,5岁女童最为活跃,其在春秋冬的水平分别显著地高于3岁女童(P<0.05),4岁和6岁女童在冬季水平上也显著地高于3岁女童(P<0.05)。以上检验结果表明:4岁和5岁段的女童,其四季各强度体力活动水平均比较活跃。相比之下,3岁和6岁段的女童,仅在VPA的四季水平上体现出6岁女童显著地活跃于3岁女童(P<0.05)。其原因在于“有女童的家庭较有男童的家庭普遍存在同性影响特征”,即母亲陪伴女童的时间较父亲多,母亲的表现更可能影响女童;加之,社会对男性与女性参与体力活动的性别定位不同,导致女性(母亲)更倾向于形体类、瑜伽等对抗性较小、强度适中的运动项目,且这种母亲对女童身体活动影响的“同性”作用会随着年龄的增长而增加。由此,我们也可以推断,学龄前女童四季VPA时间占比还是很少的,但至少也可以得出“女童缺少父亲参与式陪伴”是主要因素之一。

综合横向与纵向分析结果,学龄前女童的PA水平呈现了明显季节和年龄的差异,且MPA以上含(MPA)强度的活动也是引起女童个体在不同季节和年龄上PA变化的主要因素。表现出夏、秋两季对学龄前女童的PA水平影响突出以及4岁和5岁年龄区间是女童四季各强度体力活动水平比较活跃的年龄段。以上提示家长、幼儿体育教师、班主任等要借助夏、秋两季的生态气候特征,促进学龄前女童PA水平的增加,以弥补“春、冬”两季体力活动不定而提升四季整体PA水平。

3.1.3 学龄前男女童春夏秋冬四季身体活动水平变化特征的对比分析依据男、女童数据的正态分布特征,采用独立样本T检验,对同一季节不同年龄区段男女童的身体活动行为情况进行分析。其结果见表4。

表4 学龄前男女童春夏秋冬四季身体活动水平对比结果一览表

由表4可知,除3岁男、女童年龄段上。PA(如春秋季的LPA、LMPA和MVPA)略有季节差异外(P<0.05),大部分年龄段的男、女童没有性别的差异。这有可能是年龄及家长、幼儿体育教师等更加注重干预他们从事体力活动的行为所致。在4岁、5岁和6岁年龄区间段上男、女童四季的LPA和LMPA水平差异均呈现不显著性(P>0.05),而在MPA、MVPA和VPA四季水平上的男童均显著地高于女童(P<0.05或0.01),说明MPA以上(含MPA)是区分4~6岁男孩、女孩身体活动的主要因素,体现了明显的性别差异特征,即男童四季中等强度(MPA)以上的体力活动水平远活跃于女童。这样的结果是多因素引起的,主要有同性影响特征[19]、社会对参与体力活动的性别定位[20]、男童身体素质优于女童[21]和男童着装更易于体力活动[22]等因素。这四类因素导致课间休息时,男孩比女孩玩得更激烈。结合儿童白天大部分时间在幼儿园度过的现状,可以推断季节对男孩从事PA量的影响大于女孩。此外,与在园内的PA水平相比,季节对在园外的身体活动水平的影响可能更大。这归咎于家长和孩子们的自主选择身体活动的空间较园内丰富。

综上,学龄前男女童四季身体活动(PA)上呈现出了明显的性别差异特征,且季节对男孩习惯性身体活动的影响程度大于女孩。这提示幼儿园可以采用男女童竞赛式、男女童混搭式游戏等方式提高女童PA各模式的水平,降低季节对学龄前男女童PA各模式影响的性别差异。

3.2 学龄前儿童四季身体活动水平等价理论结构模型

3.2.1 模型建构为了揭示学龄前男女童四季身体活动(PA)的特征。将学龄前儿童四季的身体活动水平进行等价结构模型的搭建,即设定春、夏、秋、冬的身体活动水平(PA)对学龄前儿童整体身体活动水平的贡献是等价的(路径设为1),构建“四季身体活动水平的等价理论结构”高阶假设模型(Four Seasons Physical Activity Level of Equivalent Theoretical Structure Model,简称:FSPALETSM),见图1所示。

3.2.2 模型验证以男、女童原始数据库为依据,分别对“四季PA等价理论结构的假设模型(FSHPBETSM)”进行驱动验证。由于男、女童数据库为多变量正态的分布性质,故采用ML算法,运用AMOS24.0对模型进行路径分析。其结果见图2。

图2 学龄前男女童模型驱动结果

由图2可知:学龄前男、女童的FSPALETSM模型识别收敛程度都较好。其绝对适配度参数CN、RMSEA、比较适配度参数CFI、简约适配度参数PGFI,均达到了适配标准[23]。加之,学龄前男、女童FSPALETSM模型中标准估计值未出现大于1的不适解值。由此可见,假设模型匹配良好,能反映出学龄前男、女童四季身体活动水平的结构特征。

学龄前男童在“春、夏、秋、冬”4个维度上,对其身体活动的路径系数分别为0.55、0.66、0.61和0.52,结合女童四季身体活动的路径系数不难发现,学龄前男、女童各自的路径系数进行贡献率转换后,贡献率均是呈现“夏>秋>春>冬”。说明学龄前男女童的四季身体活动的贡献率均呈现非等价特征。进一步结合运动强度相关数据发现:学龄前男女童中等强度以上(含中等)身体活动与中等强度以下(含中等)身体活动具有同等的贡献。结合Maffeis C和Vale S M C G等实证得出的“高强度PA可能比低到中等强度PA更容易导致肥胖”这一结论[24,25]。因此,我们可以得出,中等强度以下(含中等)体力活动更适合于学龄前儿童的身心健康发展。这与MVPA尤其是VPA对学前儿童体质健康有益的观点[26]相悖。因为更高强度的PA是否与学龄前肥胖有关而与久坐时间无关,这本身就是肥胖的潜在危险因素。在这潜在的危险因素之下,已有文献研究中提倡或推荐MVPA,甚至VPA给学龄前儿童的话,又无形让孩子们承受了高强度身体活动带来的高运动伤害风险。基于此,本研究对选择或推荐VMPA以上的身体活动方式的研究观点是持质疑的或有待进一步考究的。

综上分析,夏季和秋季对学龄前儿童身体活动产生更大的影响,而且中等强度以下(含中等)身体活动更适合于学龄前3~6岁的男、女儿童的身心健康发展。提示家长、幼儿园等方面要抓住身体活动促进的优选季节——夏季和秋季,多安排中等强度以下(含中等)身体活动,以增加全年身体活动水平,而促进其身心健康发展。

3.3 学龄前儿童健康身体行为水平的评估指标体系

3.3.1 评估体系建构以男、女童“FSHPBETSM理论结构模型”验证图中的路径系数为支撑,运用标准化转换,即:依据阶层的公径值算得各阶层指标的权重值。计算公式为:

其中i为指标通径值;j为指标所在阶层。依据权重值建构学龄前儿童身体活动水平评估体系(Evaluation System for Physical Activity Level of Preschooler,简称:ESPALP),如表5所示。

表5 学龄前儿童身体活动水平评估体系

表5呈现的是学龄前儿童身体活动水平评估体系。该体系是在“学龄前儿童四季身体活动水平的等价理论结构模型(FSHPBETSM)”基础上建构的,并由4个一级指标和20个二级指标构成。该体系最大的创新在于:首次将学龄前儿童“春、夏、秋、冬”身体活动(PA)进行结构化的整合,全面审视学龄前儿童的年度整体身体活动水平。这为幼儿园的管理者、教师和孩子家长等做出较为客观的评价,提供权重参考。与此同时,该体系最大的突破体现在“整体联合评价优于以往单季或两季比较的、非结构化的评价研究范式”,且联合评价所得结果较“相关非结构化”评价结果更具全面性与合理性,展现了体系内部结构化特征。此外,由该体系中的权重系数为我们研制等级提供了量化计算公式。其公式如(1)(2)所示。

(1)男童方面的计算公式:

学龄前男童四季身体活动水平X= 0.24X1+0.28X2+0.26X3+0.22X4=0.24(0.19X11×0.22X12×0.20X13×0.22X14×0.16X15)+0.28(0.18X21×0.19X22×0.22X23×0.23X24×0.18X25)+0.26(0.19X31×0.19X32×0.22X33×0.22X34×0.18X35)+0.22(0.21X41×0.24X42×0.20X43×0.21X44×0.15X45)。其中,春季身体活动水平X1=0.24(0.19X11×0.22X12×0.20X13×0.22X14×0.16X15);夏季身体活动水平X2=0.28(0.18X21×0.19X22×0.22X23×0.23X24×0.18X25);秋季身体活动水平X3=0.26(0.19X31×0.19X32×0.22X33×0.22X34×0.18X35);冬季身体活动水平X4=0.22(0.21X41×0.24X42×0.20X43×0.21X44×0.15X45)。

(2)女童方面的计算公式:

学龄前女童四季度身体活动水平X=0.24X1+0.26X2+0.27X3+0.23X4=0.24(0.17X11×0.20X12×0.21X13×0.21X14×0.20X15)+0.26(0.16X21×0.21X22×0.22X23×0.23X24×0.19X25)+0.27(0.17X31×0.21X32×0.21X33×0.23X34×0.18X35)+0.23(0.20X41×0.22X42×0.21X43×0.22X44×0.15X45)。其中,春季身体活动水平X1=0.24(0.17X11×0.20X12×0.21X13×0.21X14×0.20X15);夏季身体活动水平X2=0.26(0.16X21×0.21X22×0.22X23×0.23X24×0.19X25);秋季身体活动水平X3=0.27(0.17X31×0.21X32×0.21X33×0.23X34×0.18X35);冬季身体活动水平X4=0.23(0.20X41×0.22X42×0.21X43×0.22X44×0.15X45)。

3.3.2 评估区间依据我们所采集的男女童PA数据,分别代入相关公式算出各指标得分后,导入SPSS24.0进行Descriptive Statistics模块Frequencies处理中的“百分位”模块划分。即:“强制正态分布法”对各维度指标得分所组成的数据系列进行“优(10%)、良(20%)、中(40%)、较差(20%)、差(10%)”五等级评价,得出评价值范围,并建立学龄前男、女童身体活动水平的五个等级评价参考表(见表6)。

表6 学龄前儿童身体活动水平评估的参考等级区间

4 结论与建议

4.1 结论

(1)学龄前男、女童春、夏、秋、冬四季日均身体活动水平呈现明显的季节、年龄和性别上的差异。表现为夏、秋两季对学龄前儿童的PA水平影响尤为突出,以及4岁和5岁是男、女童四季各强度体力活动水平比较活跃的年龄段。同时值得关注的是,学龄前3~6岁男、女童四季日均PA的总时间均在200分钟以上。虽超过了美国、英国等发达国家的身体活动推荐量,但由于幼儿园室内外面积、体育用具有限以及师生比差异大等因素,导致大部分幼儿园中的孩子们普遍存在系统性身体活动不足的现状。这不利于学龄前儿童的身心健康收益。

(2)学龄前男、女童四季身体活动的等价理论结构模型提示,夏季和秋季对学龄前儿童的身体活动产生更大的影响,以及中等强度以下(含中等)身体活动更适合于学龄前3~6岁的儿童的身心健康发展。

(3)建构了“学龄前儿童身体活动水平评估体系(Evaluation System for Physical Activity Level of Preschooler,简称:ESPALP)”。该体系是由4个一级指标和20个二级指标构成,该体系最大的创新在于:首次将学龄前儿童“春、夏、秋、冬”身体活动(PA)水平进行结构化的整合,体现出整体联合评价优于以往单季或两季比较的、非结构化的评价研究范式,且联合评价所得结果更具全面性与合理性。这为全面审视学龄前儿童的四季健康身体行为水平提供了参考。

4.2 建议

(1)幼儿园方面:改变每日固化的结构内容,将大量的基础性故事、基础性手工、基础性绘画等日常定式室内活动比例做出相应的调整。调整方案可以依据幼儿园实际面积情况,在夏、秋两季增加户外系统性PA时间(如:LPA+LMPA+MPA组合)以替代室内活动内容时间。这样做的效益在于借助夏、秋两季的生态气候特征,促进学龄前儿童PA水平的增加,以弥补“春、冬”两季体力活动的不足提升四季整体PA水平。

(2)家长方面:尽量减少各种视屏时间,增加室内外的亲子身体活动时间,把握适合户外活动的夏秋两季时段,树立运动达人的“标杆”形象。家长要发挥异质影响作用。有女童的家庭,应加强父女型亲子运动的比例。同时家长要摒弃诸如“运动预示着高风险”的理念,在保证安全的前提下,鼓励孩子从事各种中低强度组合(含中等强度)的身体活动。

(3)家长、幼儿体育教师等在利用“学龄前儿童身体活动水平评估体系”时,可以将“家长报告、他评量表、运动手环和运动手表”等普适性高的工具所得的PA值代入该评估体系,以评价孩子们的日常季节性PA情况,以便了解孩子们日常的身体活动情况,并适时做出调整。