四胞疑云:陆治款《仿王蒙山水图》的鉴定研究

景 杰(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

陆治(1496—1576),字叔平,诸生,南直隶苏州人,因世居包山,故号包山子。陆治的艺术在明中叶以文徵明为首的“吴门画派”风格体系中显得较为独特,为历代鉴藏家所重视,很多作品在清代被收入宫廷并编入《石渠宝笈》(以下简称《宝笈》)中加以著录。战乱频仍的20 世纪上半叶,很多曾经被皇家收藏的陆治画作流散出宫,成为海内外各大博物馆及私人藏家的藏品。

一、问题的提出

笔者注意到,中国台北故宫博物院、香港艺术馆、龙美术馆等三家博物馆均藏有一件传为陆治的《仿王蒙山水图》①这三件作品中,除了台北故宫博物院藏品名为《仿王蒙林壑消闲图》外,其余两馆藏品均被命名为《仿王蒙山水图》。而本文所涉文献如《石渠宝笈》中亦有《仿王蒙还丹图》等画名。考虑到各件作品上的陆治落款均提及为仿王蒙风格,为行文方便,笔者将它们作为统一的研究对象称为《仿王蒙山水图》。具体画名只在详细展开时使用。(分别参见图1、图2、图3),且它们的画面内容及题款几乎一模一样。其中,除了藏于香港艺术馆的一件未钤盖清宫鉴藏印外,其他两件均有清宫鉴藏印。通过考订著录文献发现,《宝笈》中不止著录了两件,而是三件题款内容完全相同的传为陆治的山水轴,分别为《仿王蒙林壑萧闲图》《仿王蒙还丹图》和《高士听泉图》。如果算上香港艺术馆未经著录的一件,则共有四件雷同的作品,是标准的“四胞胎”。这其中存世实物与《宝笈》著录是否对应?尚存世的三件作品究竟孰真孰伪?或是三件均为伪作?这些都是值得探讨的问题。本文即以这三件馆藏实物为中心,拟运用目鉴与考订相结合的方法,按照“一字二画三印章”的鉴定顺序对它们的真伪展开讨论。

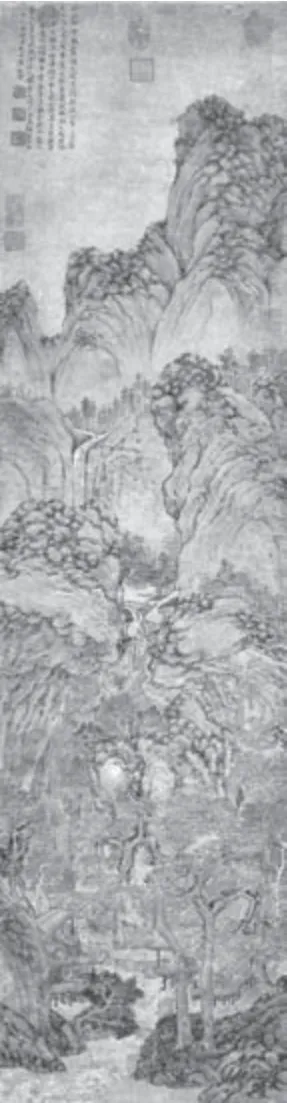

图1 (传)陆治 仿王蒙林壑萧闲图 纸本设色 纵136.5厘米 横35.7厘米 台北故宫博物院藏

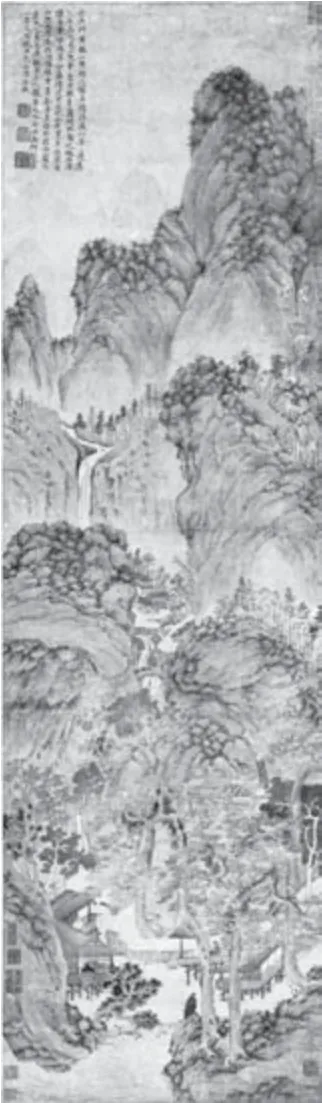

图2 (传)陆治 仿王蒙山水图 纸本设色 纵122.5厘米 横35.5厘米 香港艺术馆藏

图3 (传)陆治 仿王蒙山水图 绢本设色 纵130厘米横37厘米 龙美术馆藏

二、陆治绘画及题款的笔性特征

在对三件馆藏作品进行鉴定之前,有必要对陆治绘画及题款的笔性进行梳理。一个艺术家早晚的风格虽有所变化,但其笔墨中反映艺术家个性特点的那部分却会保持稳定,这就是笔性,也是书画鉴定做出判断最主要的依据之一。

陆治作为吴门画派领袖文徵明的学生,其早年画风必然会打上文氏的烙印。文氏受“元四家”尤其是王蒙的影响很大,常能见到其仿王蒙风格的描绘崇山峻岭,林壑幽居一类的作品。这一路画风工细秀谨,用笔刚中带柔,用墨则干笔皴擦,即所谓“细文”。陆治28 岁时所作《彭泽高踪图》上纤细挺拔的线条,层层叠加的干笔明显是受文徵明、王蒙的影响。其40 岁所作《虎丘山图》在构图上受王蒙和文徵明的影响,但用笔比“细文”更显“木强”,晚年那种劲峭刚直的用笔在这张作品中已经可以窥见一二。作于55 岁的《天池石壁图》则是其成熟期画风的代表作,画面布局可能仍有王蒙、文徵明的影响,但尖锐的用笔、劲峭的笔性及外露圭角的山石形态等,已经与文徵明拉开了距离。陆治晚年仍有仿王蒙、文徵明风格的作品,如73 岁所作《花溪渔隐图》,但细劲挺拔的笔性依然保持。由此可知,无论陆治的画风从早年工细到晚期奔放如何变化,细密挺拔,刚健劲峭的笔性是一脉相承贯穿始终的。

再看陆治题款书风的特点。纵观存世陆治画作上的题款,除少数用行草外,绝大部分都是楷书,且前后书风变化不大。他的小楷亦受文徵明影响。早年落款书法体势较开张,横向主笔突出,用笔则方圆兼备,行笔刚直,笔画粗细对比明显,略带“枣木味”,如42 岁《练川草堂图》的落款、45 岁《竹林长夏图》的落款等。其52 岁所作《元夜宴集图》落款更具文徵明特点,点画更加精巧,笔力劲健。至55 岁《天池石壁图》书风已成熟,除了延续了早年体势开张、点画精致、一丝不苟的特点外,用笔则与文徵明拉开了距离,突出了自己笔性刚强硬直的特点,少了些文氏的柔美。这种书风一直延续到他晚年,并与他的绘画用线的笔性一致。

三、三件馆藏作品的目鉴与考订

对陆治的笔性特征有所认识后,即以此为标尺对本文开篇提及的三件馆藏作品展开鉴定。将按照“一字二画三印章”的顺序,着重对作品上画家本人落款的文字及绘画内容呈现的笔性展开鉴别,兼及画家本人印章及其他鉴藏印、跋等的比对。同时,从文献考订角度对这三件作品的递藏、著录情况进行考证。

1.陆治《仿王蒙林壑萧闲图》轴

此作今藏中国台北故宫博物院(以下简称“台北故宫本”),在《故宫书画录》[1]《故宫书画图录》[2]等目录书中均有记载。其形制为纸本设色,画芯纵136.5 厘米,横35.7 厘米。画面采用深远与高远结合的布局方式,显得重山复水,颇具王蒙风格。左上角有画家长款,记载此画创作时间为嘉靖戊申之秋,即公元1548 年,陆治时年53 岁;落款则是一年后补题,时年54 岁。款后钤有“陆治之印”“陆氏叔平”“包山子”三枚白文方印,右下角有陆治“有竹居”白文闲章。此外,画芯左右上角及两侧钤盖有“乾隆鉴赏”“乾隆御览之宝”“石渠宝笈”“三希堂精鉴玺”“宜子孙”等五枚号称“乾隆五玺”的鉴藏印。除了以上钤印外,尚有“宝笈三编”“嘉庆鉴赏”“嘉庆御览之宝”“宣统御览之宝”四枚印鉴。但整幅画芯未见可辨识的其他藏家的鉴藏印,左下角似有盖印痕迹,但已不可释读。

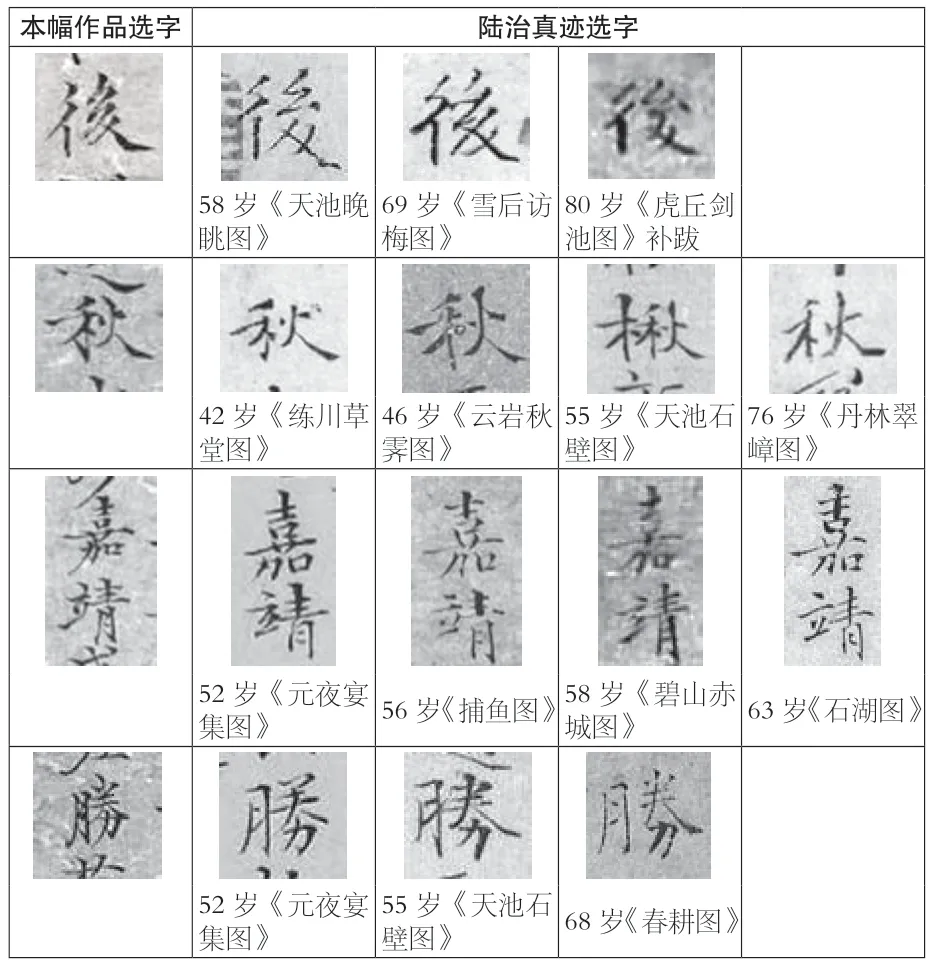

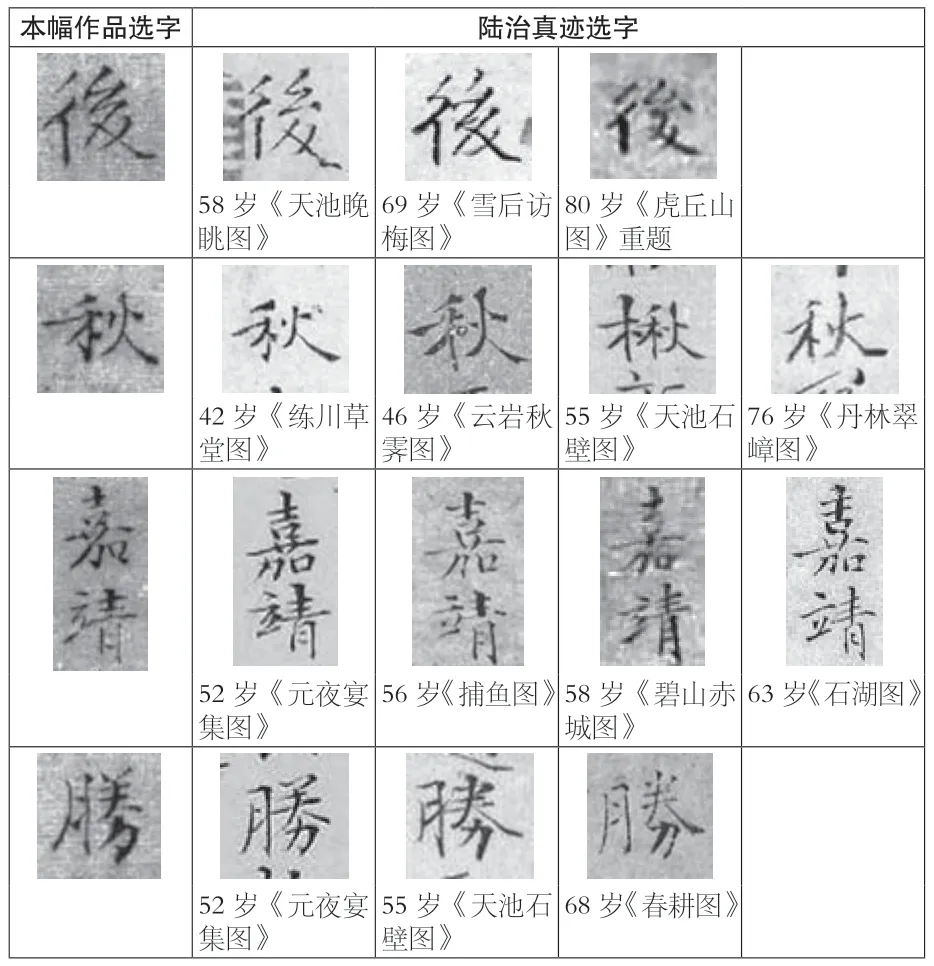

此作落款(图4)乍看与陆治书风有相似处,但细看笔性则完全不同。款字整体写得较为工整,笔画的起承转合也都有交待,但结字较为局促,中宫收得太紧,毫无陆治宽博开张的面貌。细节笔画上过于追求笔笔到位,起笔收笔的顿挫和转折处的提按调锋过于明显,显得做作不自然。陆治书风最为显著的特点就是运笔沉稳,线条刚劲有力,部分笔画虽然细,但不弱。而此作款字用笔纤细却柔弱,缺乏力度,在运笔的节奏上跳跃感强,不够沉稳。截选部分款字对比如下(表1)。

表1 “台北故宫本”部分款字与陆治真迹款字对比表

图4 “台北故宫本”题款

此作的绘画面貌与陆治成熟期的画风有较大差异,更接近于文徵明或王蒙一系。放在完整的风格谱系中观察:此画创作于陆治53 岁时,此时的画风已经成熟,带有方硬圭角的山石结构已经在《云岩秋霁图》(46 岁)、《元夜宴集图》(52 岁)、《天池石壁图》(55岁)等前后作品中大量出现。考虑到陆治早年曾对文徵明画风有所借鉴,并与文氏保持长达二十余年亦师亦友的关系,在其艺术生涯中完全有可能创作出与典型风格有差异,却带有文氏风格的作品,前述《花溪渔隐图》即是一例。

但是,无论面貌如何变化,画家的笔性应该始终是一脉相承的。遗憾的是陆治那种刚直挺拔的笔性在此画上也很难见到。纵观其经典画作,无论是山石结构的勾勒,还是树干及主枝的双钩,线条都非常挺拔有力,细而不弱。再看此画,近景数株古松树干的勾勒过于纤细柔弱;山石及杂树的勾勒,缺少“写”的意味,线条绵软而迟疑,更像是“描摹”。部分中远景山石的勾勒使用了侧锋拖笔,这种笔性在存世陆治作品中极为罕见。笔性与陆治一贯的笔性完全不合,是这件作品最大的问题。

从绘画技巧上分析,此画的山石缺少体积感,显得很平。原因是无论近景还是中景、远景,山石的皴擦染点缺少主次,对阴暗面的皴染刻画不够,皴笔过于平均。近景虽用了重墨渲染,但点苔沿着山石勾勒一字排开,缺少疏密聚散变化。理应着重点苔增加分量的凹陷处没有加强,应少点苔或不点苔的受光面却密布苔点。中远景山上的矾头也有同样的问题,不赘。远景山体的皴擦处理过于简率,墨稿没有“画够”就开始染色,同样造成画面平板。很难想象这些失步之处会发生在一位正处于创作成熟期的画家身上。虽然画得“好坏”与鉴定“真伪”之间不是完全对等的关系,但是如此低劣的艺术水准值得高度怀疑。

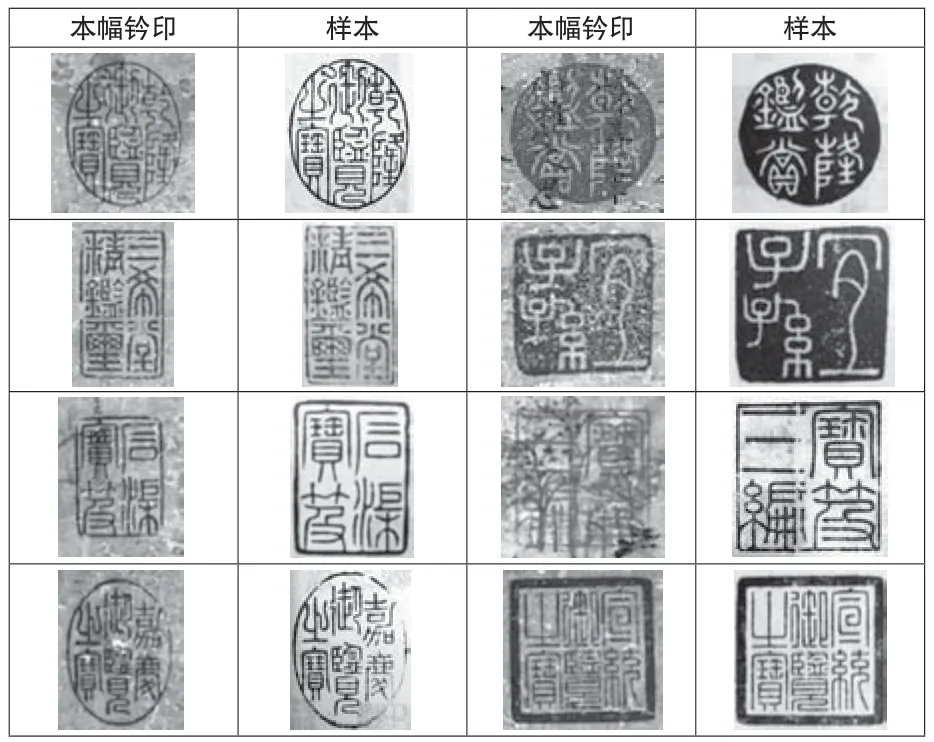

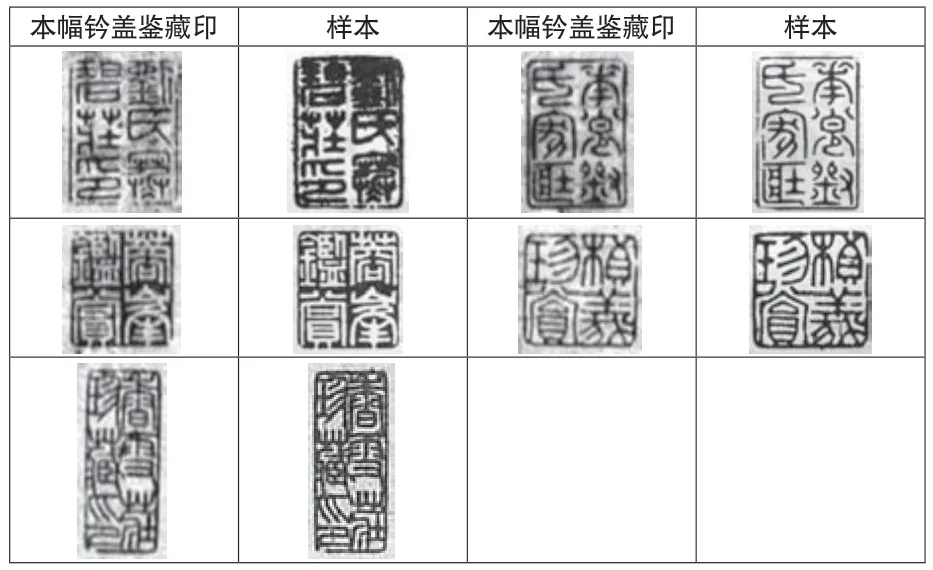

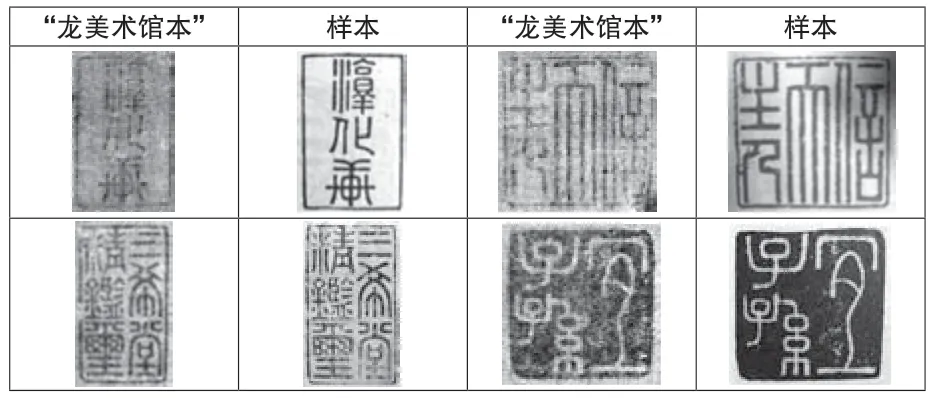

至于题款末尾的三枚印章,笔者将它们与《中国书画家印鉴款识》进行了比对,在印文笔画细节上与样本有出入,不赘。但画上清宫收藏诸印均真(表2)。

表2 “台北故宫本”清宫鉴藏印对照表①本文中使用的印章样本图片,如无特殊说明,均采自:上海博物馆编.中国书画家印鉴款识[G].北京:文物出版社,1982.本表中“宣统御览之宝” 样本采自:上海书店编.宋徽宗楷书千字文[G].上海:上海书店,1985.

进一步考订文献,可知此作在《钦定石渠宝笈三编·延春阁藏》中有著录,全录如下:

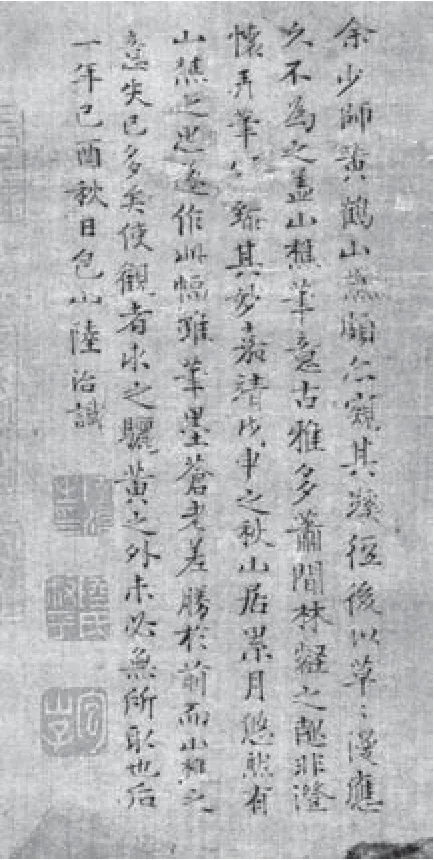

本幅纸本,纵四尺二寸五分,横一尺二分,浅设色。画幽壑邃岩,瀑流如雪。溪堂崖屋掩映于松阴石色间。自识:余少师黄鹤山樵,颇亦窥其蹊径。後以草草漫应,久不为之,盖山樵笔意古雅,多萧闲林壑之趣,非澄怀弄笔,罕臻其妙。嘉靖戊申之秋,山居累月,悠然有山樵之思,遂作此幅。虽笔墨苍老,差胜于前,而山樵之意失已多矣!使观者求之驪黄之外,未必无所取也。后一年己酉秋日,包山陆治识。钤印三:“陆治之印”“陆氏叔平”“包山子”。轴内分钤:高宗纯皇帝宝玺、乾隆御览之宝、乾隆鉴赏。鉴藏宝玺:五玺全、宝笈三编。[3]

经由实物与文献互校,可以确认“台北故宫本”就是《宝笈》中著录的原物,是一件流传有序的作品。当然,著录仅能证明此画确为清宫旧藏,不能据此认定就是陆治真迹。相反,通过目鉴笔者认为:台北故宫博物院收藏的这件传为陆治的《仿王蒙林壑萧闲图》并非陆治真迹。此画虽破损缺肉较为严重,整体有些“疲弱”,但气息古旧,应可定为明代中后期临仿陆治画风之人所作。

2.陆治《仿王蒙山水图》轴

此画形制为纸本设色,与“台北故宫本”相同。画芯纵122.5 厘米,横35.5 厘米,比“台北故宫本”略短,故最下端近景不完整。现藏于香港艺术馆,馆藏编号XB1992.0039(以下简称“香港艺术馆本”)。②可通过中国香港特别行政区康乐及文化事务署的“博物馆藏品目录检索系统” 查询到该作,链接:https://mcms.lcsd.gov.hk/Search/search/enquire画面布局、题款内容与“台北故宫本”完全一致,不赘。画上未见任何清代宫廷的收藏印记,也未在《宝笈》中著录。款后钤印三枚,分别是:“陆治之印”“陆氏叔平”“包山子”,钤盖顺序、位置也与“台北故宫本”完全一致。右下角另有陆治“有竹居”白文方印一枚。

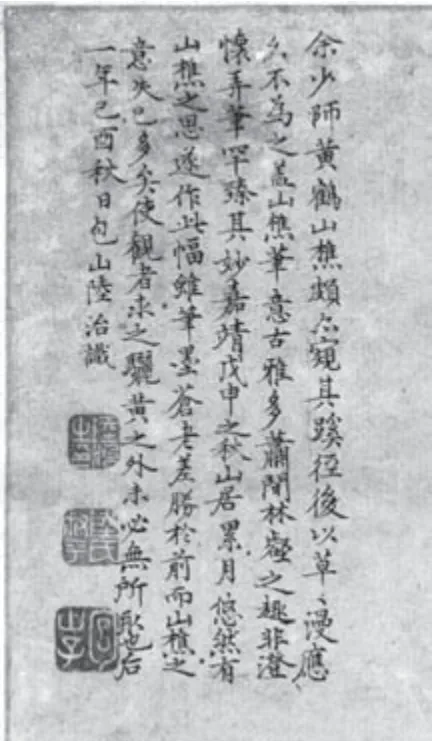

从此作题款(图5)来看,与“台北故宫本”在书法面貌上略有差别。“台北故宫本”的用笔尚有那种俗气做作的提按变化,“香港艺术馆本”则几乎全用细笔。尤其是在书写横向主笔时,“香港艺术馆本”很多时候采用了露锋单刀直入的方法,此法在文徵明一系的小楷中很常见,陆治某些作品也有采用,因此比“台北故宫本”更接近陆治面貌。但两件落款的笔性都有同样问题:笔力太弱,部分笔画过于纤细,点画单薄,书写拘谨,与陆治的笔性完全不合。

图5 “香港艺术馆本”题款

另外,“香港艺术馆本”单个字看起来虽尚好,但上下文接续起来看则显得行气不贯通,没有自然书写时连贯的气息,可能出于临摹。以第五竖行最后几个字为例:因为“取”字写得太靠下,挤占了原本属于“也”和“后”二字的空间。按常理,“也”字刚好是本句的末字,完全可以另起一行写“后”字,但书写者却将“也”字紧贴着“取”字书写,为了能在本行容纳“后”字争取空间。这种安排方式非常做作,唯一可能的解释是:书写者正对着样本临摹,为了与样本保持一致,只能出此下策。此乃这张画最大的破绽之一。

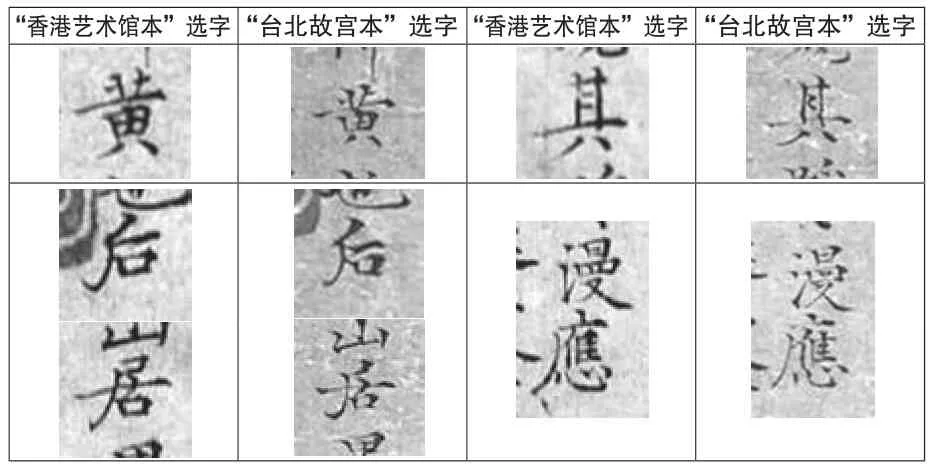

还有一点值得关注:尽管两件落款面貌有差异,但在某些细节上又出奇地一致。比如“后”“差”“居”等字的竖撇都向上弯折;横画的收笔都不自觉地有个明显的回锋动作;“漫应”二字都有相似的错位倾斜等(表3)。笔者怀疑两件作品之间有“血缘”关系,可能是同一人所作。至于是共用母本临摹的“多胞胎”还是“临本与再临本”的关系,还可再探讨。

表3 “香港艺术馆本”与“台北故宫本”选字对比表

从绘画的角度看,“香港艺术馆本”的问题与“台北故宫本”基本相同,最大破绽在于用笔纤弱靡软,缺少刚劲挺拔的力度,与陆治的笔性不吻合。不过“香港艺术馆本”对山石皴染及点苔的处理相对要更高明些,在近景和中景需要突出山石体积感的凹面加强了皴擦和淡墨渲染,而受光一面则较为简略,点苔亦是如此。相较于“台北故宫本”,“香港艺术馆本”淡墨用得更多,画面分量显得不够,过于平淡秀气。在需要加强画面分量,表现深山林壑苍莽幽僻感觉的地方处理得不够到位。远景山体的线条也软弱无力,且皴笔太少,过于简率。无论是笔性还是笔墨形式技法都与陆治画风差别甚大。

从钤盖的陆治本款印章上考察,可以发现“香港艺术馆本”和“台北故宫本”上的钤印均与标准件不合,应是伪印。但是两件作品上的伪印却一模一样,更加令人怀疑这两件伪作出自同一人之手(表4)。

表4 “台北故宫本”与“香港艺术馆本”上陆治钤印对比表

此画虽未经清宫著录,但有数枚民间藏家的鉴藏印。按照藏家生卒年顺序,分别是清代乾嘉年间书画藏家刘恕(1759—1816)的“蓉峰鉴赏”“刘氏寒碧庄印”“花步刘氏家藏”三枚藏印,清末民初湖南娄底人程桢义(1859—1929)的“桢义珍赏”印和新加坡收藏家陈之初(1911—1983)的“香雪庄珍藏印”。陈之初的鉴藏印以往较少见诸国内出版物,但近年来其旧藏书画屡现拍场,故得以获取图像资料。经过比对,三位藏家的钤印均真(表5),可知此画在晚清民国时递藏有序。

表5 “香港艺术馆本”上鉴藏印对比表①本表中作为样本的陈之初“香雪庄珍藏印”的印文采自:中国嘉德2017 年春拍“扇苑善缘”专场第1817 号拍品,拍品为任颐所作《雏菊雀鸟图》扇面。

综合以上目鉴意见,笔者认为:香港艺术馆收藏的陆治款《仿王蒙山水图》也是伪作,且极有可能与台北故宫博物院收藏的陆治款《仿王蒙林壑萧闲图》同出一人之手。

3.陆治《仿王蒙山水图》轴

2011 年12 月5 日,中国保利“品藻如春——清代御笔暨宫廷书画夜场”拍卖中,出现了这件名为《仿王蒙山水图》的陆治作品,现已成为上海龙美术馆的馆藏(以下简称“龙美术馆本”)并收入《龙美术馆藏古代书画》[4]一书中。

此作之画面内容、布局、题款与前述“台北故宫本”和“香港艺术馆本”相比几无二致,不赘。但材质为绢本,纵130 厘米,横37 厘米。另外,在画芯上方连裱了一处诗塘,内有乾隆御笔的御制诗,为前述两件所没有。画上钤有陆治自用印4 方,分别是题款末尾的“陆治之印”“陆氏叔平”“包山子”及画芯右下角的“有竹居”。鉴藏印方面,画芯上密集钤盖了乾隆鉴藏印多达12 方,分别是:“乾隆鉴赏”白文圆印、“乾隆御览之宝”朱文圆印、“淳化阁图书珍秘宝”白文方印、“太上皇帝”朱文方印、“淳化轩”朱文长方印、“乾隆宸翰”白文方印、“信天主人”朱文方印、“石渠宝笈”朱文方印、“三希堂精鉴玺”朱文长方印、“宜子孙”白文方印、“石渠定鉴”朱文圆印、“宝笈重编”白文方印。另有“御题图书府”“翰墨林书画章”两枚鉴藏印分别位于画芯右上角及左下角。

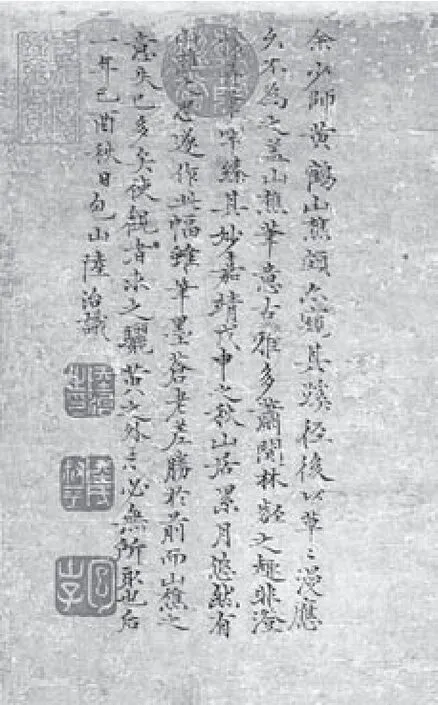

从题款(图6)的书法看,面貌与笔性与前两件作品相比有明显区别。首先,单字的间架结构较前两件舒展,没有前两件过于紧张局促的感觉。其次,用笔较自然,没有过多地追求笔画的起承转合,因而笔画首尾两端那种极不自然的顿挫没有了。前两件题款中大量失步的点画、弯钩、捺笔等在这件作品上完成度较高。再次,整体地看行气较贯通,虽然起首数字仍有拘束不够连贯处,但第一行末尾的“漫应”及第五行末尾的“无所取也后”等在其他两件中均有局促或变形的地方都处理得较自然连贯,没有显示出犹豫或迟疑。最后,总体看此题款大部分用笔较为有力,点画亦挺拔。陆治小楷中喜用的顿笔直入类似“钉头鼠尾”的笔法也大量使用。仍选数字供比对(表6)。

表6 “龙美术馆本”部分款字与陆治真迹款字比对表

图6 “龙美术馆本”题款

当然,此题款也有值得探讨处,主要有两点:第一,整体虽与陆治细劲的笔性相似,但部分笔画过于纤弱,行笔中出现颤笔,有精力懈怠之感,不够沉着果决。第二,整体气息虽然连贯,但书写速度比较均匀,缺少节奏上的起伏变化。题款时陆治54 岁,正值壮年,又是风格成熟期和创作高峰期,似乎不应出现这种晚年才会有的情形。对比他两年后55 岁时所作《天池石壁图》上的款书,这种差异是比较明显的。

从绘画风格和笔性来看,此画的艺术水准要明显高于前面两件,整体面貌确实接近陆治仿文徵明、王蒙一路的作品。具体表现在山石皴法上不再是平均地施加于山体,而是有侧重地在山体凹陷处、背阴处反复皴擦点染,以分出阴阳向背。同时,在这些凹面辅以密集苔点,在阳面则略略带过甚至不着一笔,增强了体积感。局部用重墨勾提点醒,颇有王蒙苍辣味。笔性上,画上用线仍以较为柔和的线条为主,在山石树木的轮廓复勾时使用了陆治惯用的细密线条,但笔力稍弱,不似陆治真迹那般硬挺。

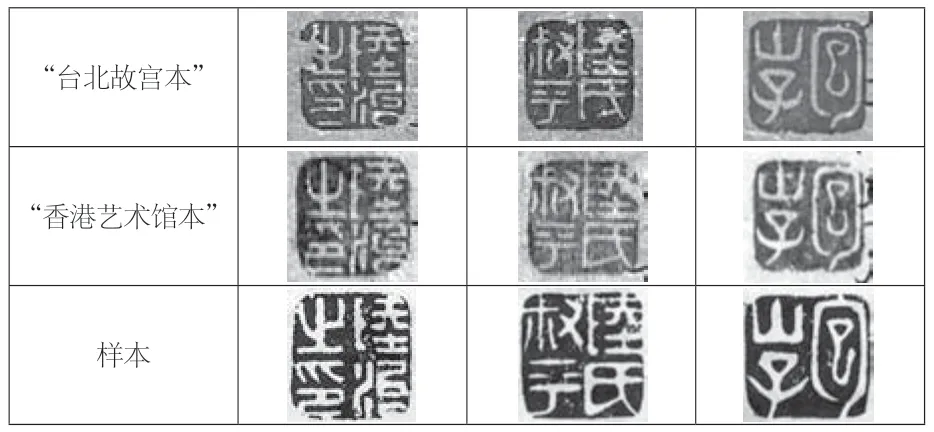

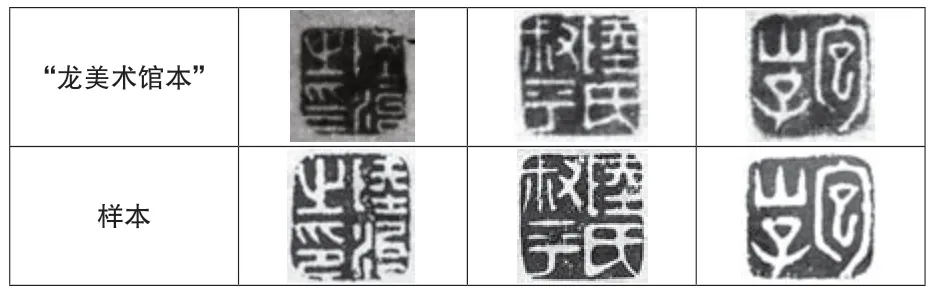

将此作陆治落款后三枚印章与样本对比可知,“包山子”印与样本基本吻合,但“陆氏叔平”“陆治之印”二印与样本不合(表7)。

表7 “龙美术馆本”陆治钤印对比表

至于画上十余方乾隆的鉴藏印,由于钤盖在绢本上且表面有残损,故不甚清晰。在缺少更清晰大图的情况下,笔者选择几方稍作比对(表8),基本可以确认这些印章与样本是吻合的。鉴于此画在目鉴中模棱两可之处较多,某些地方符合陆治的风格,但某些地方又有差异,不妨先不下结论,看看在文献考订角度能否有新的发现。

表8 “龙美术馆本”清宫鉴藏印对比表

根据拍卖图录的介绍,此画曾在《宝笈》中著录。①详细内容可参见:2011 北京保利秋季拍卖会,“品藻如春——清代御笔暨宫廷书画夜场” 图录第3229 号拍品。图录上给出的文献出处为:(清)张照,等.秘殿珠林·石渠宝笈汇编[G].第2 册.北京:北京出版社,2004:1143.且诗塘内乾隆的御制诗也确有出处。[5]笔者查阅后发现,《宝笈》中记载的是一张名为《仿王蒙还丹图》的陆治作品,著录于《宝笈》卷十一:“贮御书房,列朝人书画目录,画轴,次等。”全录如下:

明陆治仿王蒙还丹图一轴,次等,腾一。贮御书房,素绢本,著色画。

款识云:余少师黄鹤山樵,颇亦窥其蹊径。(略)……而山樵之意失亦多矣!使观者求之驪黄之外,未必无所取也。后一年己酉秋日,包山陆治识。[6]

通常情况下,《宝笈》初编对上等作品记录详尽,对次等作品则较简略。经初编著录的书画,均会钤盖“乾隆御览之宝”“石渠宝笈”和注明该件书画存放的殿阁名字的“殿座章”,若定为上等,还会加盖“乾隆鉴赏”“三希堂精鉴玺”和“宜子孙”三印。由于《仿王蒙还丹图》为次等,故未提及它的详细尺寸、绘画内容、诗塘、题跋及乾隆鉴藏印等信息,但明确记载了藏处为“御书房”。据此可知,此画上应钤盖有“御书房鉴藏宝”殿座章。很明显,与“龙美术馆本”上的“淳化轩”殿座章不同,且落款中“失亦多矣”也与“台北故宫本”和“龙美术馆本”实物上的“失已多矣”不同。笔者认为这件在《宝笈》初编中著录的陆治《仿王蒙还丹图》是又一件与“龙美术馆本”和“台北故宫本”有相同题款内容的陆治作品,但不是“龙美术馆本”,不能与之画等号。遗憾的是这件作品目前尚未见存世。

将这件《仿王蒙还丹图》与“龙美术馆本”等同起来的始作俑者应是日本人田中丰藏。他在《中国美術の研究》一书中撰写了《陆治<仿王蒙还丹图>》[7]一文,明确将二者等同起来,并配了插图(即“龙美术馆本”)。据此文可知,此画早年曾为日本史地学家、汉学家小川琢治(1870—1941)收藏。另外,田中氏也注意到著录中落款“失亦多矣”与“龙美术馆本”题款“失已多矣”的区别,他认为是《宝笈》编者誊写实误所致。田中氏的观点,笔者不敢苟同。编纂人员笔误的可能性虽不能完全排除,但作为乾隆帝亲自主持编修的重大项目,在誊写过程中出现笔误的可能性是微乎其微的。故“亦”字应是证明“龙美术馆本”并非《仿王蒙还丹图》的重要依据之一。

有意思的是,在继续搜检《宝笈》中有关陆治画作的著录信息时,笔者找到了,至少在文献考订层面上,与“龙美术馆本”更加接近的“出处”:明陆治《高士听泉图》轴!此作著录于《石渠宝笈续编》第六十七,淳化轩藏第六,列朝名人书画第四。现择要转录如下:

本幅绢本,纵四尺五分,横一尺一寸八分,浅设色。画群峰松壑,碕岸瀑流,夹溪闲侣,或坐或行。自题:(题款内容与“台北故宫本”和“龙美术馆本”完全相同,不录)。钤印三:“陆治之印”“陆叔平氏”“包山子”。

玉池御题行书:飞泉界崇山,远籁荡平楚。其鸣虽不同,一一中琴谱。幽人默而识,会在忘言所。借问达者谁,应是黄绮侣。丙寅三月御题。钤宝一:“乾隆御笔”。

右方裱绫臣工题识:董其昌谓王蒙画酷似其舅,(略)……乾隆丙寅上巳後二日,臣汪由敦敬题。钤印二:“臣”“汪由敦”。

右方裱绫臣工题识:细响从天来,幽探幅盈尺。(略)……臣张若霭敬题。钤印二:“臣霭”“绘事”。

左方裱绫臣工题识:叠嶂摩霄泻绿泉,岸巾幽客咏延缘。(略)……臣蒋溥敬题。钤印二:“臣蒋溥”“世直承明”。

左方裱绫臣工题识:老龙夜吼涛声起,静听却在松风里。(略)……臣裘曰修敬题。钤印二:“臣裘曰修”“笔沾恩雨”。

鉴藏宝玺:七玺全(即乾隆御览之宝、乾隆鉴赏、石渠宝笈、三希堂精鉴玺、宜子孙、石渠定鉴、宝笈重编,笔者注)、淳化轩、淳化轩图书珍秘宝、乾隆宸翰、信天主人。

收传印记:“有竹居”又“六砚”半印。[8]

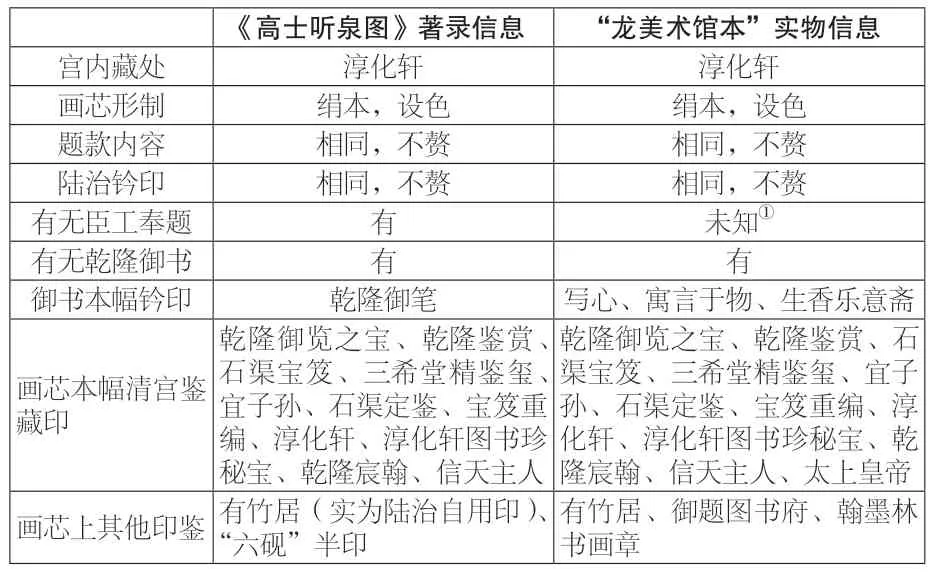

根据以上可知,名为《高士听泉图》的这件作品上不但有乾隆御笔亲书的御制诗,且裱边上还有四位臣工的奉题。为方便比对,笔者将《高士听泉图》与“龙美术馆本”在装裱形制及钤印上的异同之处列表如下(表9):

表9 《高士听泉图》与“龙美术馆本”异同对比表

通过上表可知,“龙美术馆本”与这件《高士听泉图》之间虽有很多共同点,但某些重要细节上有差别,至少有三个问题亟待澄清。第一个问题:“龙美术馆本”钤盖的乾隆鉴藏印中多了一方“太上皇帝”,《宝笈》续编中为何失记?关于这个问题,笔者认为,《宝笈》续编的编纂工作始于乾隆56 年(公元1791年),至58 年(公元1793 年)完工,此时乾隆尚在位,而“太上皇帝”章显然是退位后才会使用,故《宝笈》续编中未载符合情理。第二个问题:“龙美术馆本”画芯右上角钤有“御题图书府”印,左下角钤有“翰墨林书画章”印,此二印的真正主人虽尚有争议,但学界已普遍认可它们属于安岐(1683—?)或卞永誉(1645—1712)②有关“御题” 系列鉴藏印的真正主人的研究,以往学界多认为属于安岐,似已成公论,不赘。但近年有学者提出质疑,认为属于卞永誉。可参见:高泽婷. “御题” 系列鉴藏印研究[J].荣宝斋,2018(9):218-225.中的一人。无论属于谁,它们必然在编纂《宝笈》续编前已钤盖在画上,续编中为何失记?著录中提到的“六砚”半印又在哪里?这个疑问笔者尚不得解,姑且留待今后研究。第三个问题:两件作品诗塘中乾隆御书的钤印完全不同,“龙美术馆本”上乾隆题诗是否为伪作?笔者认为是伪作。

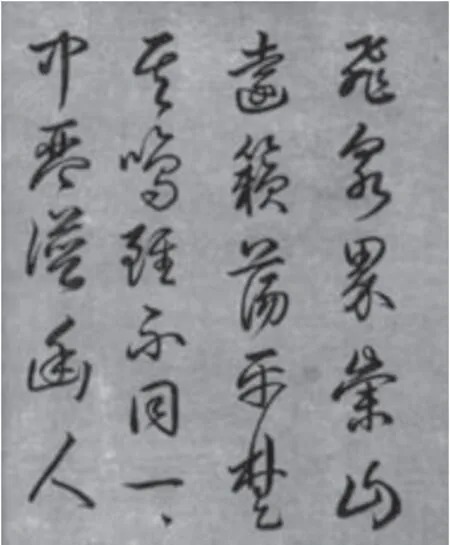

鉴于古代书画的引首、尾跋、边跋、诗塘等被作伪者拆配替换的情况极为常见,故对“龙美术馆本”上乾隆御笔题诗进行单独鉴定很有必要。乾隆的书法虽达不到能开宗立派的程度,但写得非常精熟,对赵孟頫妍美秀润一路书风非常推崇且用功较深,所以他的用笔流畅秀美,使转灵活,绝无板滞的气息。反观此作上的乾隆题诗,无论是整体还是单字,行笔中滞涩、犹豫,不够果断之处甚多,出现了很多停顿,在使转调锋处这一现象尤为明显,通篇的行气也不够贯通(图7),可以确认乾隆题诗为伪本无疑。

图7 “龙美术馆本”乾隆御书题诗(局部)

综合以上鉴定意见,笔者认为“龙美术馆本”并非陆治真迹。其落款书法、绘画的笔性虽与陆治有少许差异但整体面貌较接近,显示出较高的艺术水平;绘画技巧也比较高超,远在另外两件托名陆治的伪作之上。所以,尽管此画并非陆治真迹,根据整体绘画风格和绢面破损陈旧气息判断,也应定为明代仿陆治风格的高手所作。至于此作与《高士听泉图》之间的关系,笔者认为二者有可能是同一件,但结论仍应慎重。

四、“後”和“后”,会是一个新证据吗?

在结束本文前,笔者还想针对这组“四胞胎”作品题款中的一个共性问题提出一点不成熟的看法。

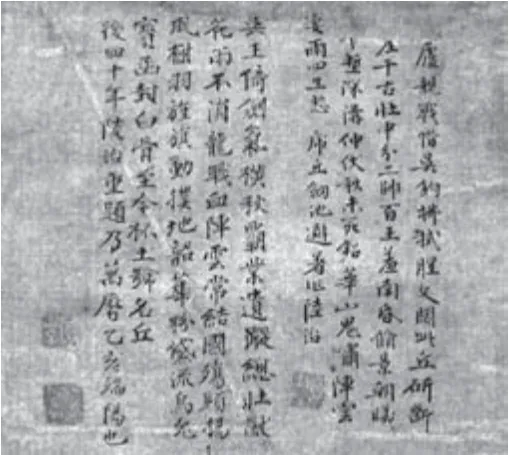

相信已有读者留意到无论是著录还是实物,这四件作品的题款中共有两个“后”字,但两个字使用了不同的写法。第一处是“後以草草漫应”,用的是“後”;第二处是“后一年己酉秋日”,用的是“后”。问题就在于此。据笔者所知,“後”跟“后”在古代汉语中是两个字,分别表示不同的意思,是不能混用的。“後”字常用来表示时间早晚和位置次序;“后”字在古代则与王权、君主有关,比如君主的配偶称“皇后”。只是从元、明二朝开始,某些民间通俗小说、话本中才出现用“后”通假“後”的情况。①有关元明以来的通俗小说中使用“后” 字作为俗字替换“後” 字的情况,可参见:刘复共、李家瑞.宋元以来俗字谱[M].北京:国立中央研究院历史语言研究所,1930:7.将“后”当作“後”字使用是极为俚俗的写法,在正统儒者群体中极为罕见。真正将两字合二为一并广泛使用要到新中国成立后推广简化字那会儿了。

陆治曾习举子业,虽未高中进士,但也是举人出身。很难想象这样一位具有传统儒学功底的文人画家会在题款时犯这样的错误。况且题款两处都与时间有关,第一处明明写对了,为何第二处却写错了呢?笔者所见陆治数十幅作品,凡涉时间先后的题款均作“後”,无一例外。此外,笔者还查找到一处在相似语境下的题款,是陆治80 岁时在自己四十年前所作《虎丘山图》上的重题,最后一句是:“後四十年陆治重题,乃万历乙亥端阳也。”由此可见,他完全清楚这里应该要用“後”,而不能用“后”(图8)。

图8 陆治 虎丘山图题款 上海博物馆藏

笔者认为,题款上“後”“后”混用的问题更可证明“龙美术馆本”之不可靠,不排除是作伪者故意留下的“暗门”。有趣的是乾隆与身边负责鉴定和编纂《宝笈》的词臣们在面对数件犯同样毛病的伪作时,竟没有提出这个问题。

五、余论

一直以来,经由《宝笈》著录并钤盖有清宫鉴藏玺印的书画作品多被奉为珍宝,成为公私博物馆竞相购藏的对象。按“笈”索骥固然没错,但《宝笈》著录和清宫藏印只能说明作品确实进过宫,却不是“保真”的证明书。很多事例也已证明清宫旧藏未必可靠,由于多种因素的共同作用,《宝笈》中有不少伪作,必须仔细甄别。

本文研究的陆治款《仿王蒙山水图》系列“四胞胎”竟有三件在《宝笈》中著录。但是经过鉴定真正能将实物与著录完全对应的只有台北故宫博物院藏本,而且不是陆治真迹。另外两件著录作品一件似已不存世间,一件由龙美术馆收藏。笔者认为龙美术馆藏本也非陆治真迹,而是明人旧仿,且与著录内容存在一些差别,原有的乾隆御题诗塘可能已被拆配了。通常,作伪者将一件完整的作品进行拆配的目的在于“一改二”甚至“一改多”。这就意味着有可能还有至少一件与“龙美术馆本”形制相同的陆治款《仿王蒙山水图》存世。笔者推测它的乾隆御题及臣工边跋应是真迹,而画芯则很有可能是“龙美术馆本”的摹本,只是这件东西目前未见,不知尚存世间否?

由于笔者学识和眼力不足,本文有关目鉴的部分不可避免带有一些主观的成分,某些观点还不很成熟,完全是一管之见。祈请具眼方家和同道学人批评指正,不吝赐教。

——试论中国画的题款艺术