从图册到图解:18—19世纪中国制瓷图像在法国的传播

戴若伟(复旦大学 文物与博物馆学系, 上海 200433)

引言

中国制瓷图像,主要指描绘中国瓷器生产与运销的图像,以展现取料、成型、烧造等制造环节为主,但并不局限于此,有时也包括运输以及买卖等环节在内。中国本土最早的制瓷图像出自宋应星的《天工开物·陶埏篇》,图像的大量出现则是在清代,其中既包括皇帝授意创作的《陶冶图》,也有专为外销市场制作的制瓷图册等。[1][2]113-142①目前有关中国制瓷图像相对较全面的整理,可参考林业强.中国制瓷图连环画研究[J].广州艺术博物院院刊,2014(1):21-32;陈国栋.从陆上之路到海上之路——贸易画所见的景德镇瓷器之产销[J].知识飨宴系列7.台北:中央研究院,2011:113-142.18—19 世纪,随着茶叶、丝绸、陶瓷等产品的大量出口,相关的生产、贸易类图像也获得国外消费者的青睐。制瓷图像兼具艺术欣赏性与工艺流程的展示功能,它们在欧洲市场的成功,并非偶然。

18—19 世纪,欧洲各国都热衷于收集、仿制中国瓷器,对于中国制瓷技术的探求始终存在。法国虽不是第一个成功烧制真正瓷器的国家,但是却较早开始了对中国瓷器制造技艺的调查,影响最为深远的当属法国耶稣会传教士殷弘绪(François-Xavier D'entrecolles)在1712 年及1722 年发回的两封书信,其中介绍了大量有关景德镇瓷器制造与生产的细节。两封书信后被杜赫德(Jean-Baptiste du Halde)编入《耶稣会士中国书简集》,[3]成为欧洲极为重要的中国瓷器制造参考资料。法国本土的陶瓷生产,以赛夫尔瓷厂(Manufacture de Sèvres)为代表,法国收藏、出版的中国制瓷图像,不少都与该瓷厂有关。总体来说,法国可以视作中国制瓷技术在欧洲传播的主力与重点之一。

已有学者着力于法国有关中国制瓷技术的文本研究,[4-7]关于中国制瓷图像在欧洲传播之研究,有一些个案分析,[8-11]但尚未见较系统的梳理。本研究拟以法国藏中国制瓷图像为例,包括书籍插图、外销画册以及壁纸等,探究此类图像在18—19 世纪的法国如何传播与改编,从而试图理解中国制瓷图像在域外的功能变迁,及其如何参与到了法国对于中国陶瓷技术的书写之中。

一、18世纪—19世纪中期运销法国的中国制瓷图像

根据作者目前的整理,法国收藏的中国制瓷图像主要包含三大类:一类为书籍插图,一类为专供外销的画册,还有一类是用于空间装饰的壁纸。

1.书籍插图中的制瓷图像

明清时期,两种最为重要的绘有制瓷图像的书籍,当为宋应星的《天工开物》和蓝浦主编的《景德镇陶录》,这两种资料在18—19 世纪流传到了法国,并由儒莲(Stanislas Julien)部分摘取或者重现编选,翻译为法文。法国国家图书馆收藏有两种版本的《天工开物》,第一种于1637 年出版,目前被认为是现存最早的《天工开物》版本,书中有“巴黎外方传教会”字样,[12]②书籍中标有“Des Missions étrangères”。第二种可能于清初出版。[13]③参见米盖拉(Michela Bussotti)的介绍。1742 年,傅尔蒙(Étienne Fourmont)编写的《中国官话》[14]中,已将这两种版本纳入(图1),因而可以判断它们流入法国的下限。书中重新标注了罗马数字页码,部分页面还有法文手写注释痕迹。

图1 《中国官话》中有关《天工开物》记录

2.中国制瓷图像画册

法国现藏中国外销制瓷画册,主要保存于雷恩美术馆、赛夫尔陶瓷国家博物馆以及法国国家图书馆,其中几种图像具有极高的相似性,可能参考了同一稿本,或出自同一画师或画室。笔者将在初步分类的基础上,重点介绍其中较具代表性的几种制瓷图册。

(1)罗宾本

现藏雷恩美术馆的一套制瓷水彩图册(图2),原由保罗·罗宾(Paul-Christophe de Robien)侯爵收藏,共26 页,很可能由其亲属皮耶罗·罗宾(le Chevalier Pierre-Louis Achille de Robien)赠送,此人在1767 至1777 年间旅居广州。该本未附说明性文字,画法为西洋风格的没骨擦拭。法国国家博物馆收藏的一本画册①Fabrication de la porcelaine.Bibliothèque nationale de France, PET FOL-OE-105, 据笔者整理,与此本相似的还有德阿腾堡本、隆德大学本和法图OE-104 本,但后两者都含50 幅图页,内容更为详尽。与罗宾本基本相同(图3),但采用的是中国传统的双勾线条勾勒。[1]

图2 罗宾本

图3 法图OF-105本

(2)赛夫尔本

赛夫尔陶瓷国家博物馆现存有出自钱德明(Jean-Joseph-Marie Amiot)神父与小德金(De Guignes)的两套画册。第一套由钱德明在18 世纪后半叶寄给法国国务大臣亨利·贝尔坦(Henri Bertin),题为《中国瓷器的历史与制造(Histoire de la fabrication de la porcelaine à la Chine)》,该图册共22 页,水粉彩本,包括一份并非钱德明字迹的文本。[9]

第二套原属小德金,共24 页,有中文题字为《瓷器建立》。②藏品编号p326。小德金(De Guignes)为法国外交官、汉学家,曾担任荷兰遣华使节团正使蒂进(Isaac Titsingh)的翻译。1795 年,他随蒂进使节团在北京觐见乾隆帝。[15]这套作品应是他1801 年返回法国时所携带。目前尚未有确证图像资料。

赛夫尔藏的两本图册,就现在公布的图页来看(图4-5),部分构图与罗宾本、法图本(图6)布局构图极为相似。

图4 钱德明赠贝尔坦本(传)

图5 小德金本

图6 法图OE-105本③图4 、图5、图6 为不同版本“修坯” 图对比。

(3)拉萼尼本

法国国家图书馆还藏有两套12 页的制瓷图册,题为《瓷业(Industrie de la Porcelaine)》,一套为墨彩线稿(图7),一套为彩绘通草画(图8),内容大致相似,但文字与人物细节存在一定差异,它们最初由拉萼尼(Marie Melchior Joseph Théodore de Lagrené)订购。拉萼尼是法国政治家与外交家,1843 年,他与法国商业代表一同赴华,任务是收集中国的商业信息,以及工业的原材料和成品、工具和技能的样本等。前述几版外销图册,多可在欧洲各地见到相似的版本或图页,说明它们有着相似的稿本,经不同画家或画室不断复制,在市面上进行销售;而拉萼尼本只此一种,应是拉萼尼授意中国画家专门绘制的。拉萼尼本的作者是煜呱(Yoeequa),他是活跃于19 世纪上半叶的外销画家,在广州和香港都有画室,店号“怡兴”。

图7 做泥津样,线稿本

图8 做樽坯,彩绘本④图7 、图8 为拉萼尼本中插图。

3.中国制瓷图像壁纸

卢浮宫收藏有6 幅描绘中国瓷器、茶叶生产景象的壁纸(墙纸),其中有3 幅与瓷器的生产、运输和销售有关(图9),制作年代大约在1785—1800 年。不同画幅不能完全拼合,似乎有佚失;现存画面中,瓷器销售占据了较大篇幅,画中多娱神、游乐的场景。整体来说,这套壁纸未突出生产工艺流程,较具市井生活气息。该套壁纸原藏于德国壁纸博物馆,1940 年代入藏卢浮宫。

图9 卢浮宫藏制瓷场景壁纸OAR 494 F

二、19世纪中后期法国绘制的中国制瓷图像

自18 世纪初殷弘绪从景德镇发回的书简后,欧洲很长时间没有刊发较具影响力的陶瓷研究文本,一直要到19 世纪中期,才开始出现一定量的有关陶瓷历史、技艺以及鉴赏的书籍,其中,中国陶瓷始终是重要组成部分。伴随书籍出现的,是以书籍插画形式呈现的中国陶瓷制造图像,这些图像主要是对中国资料的复制、再编排。接下来,将重点介绍法国最早编辑出版的两种制瓷图像。

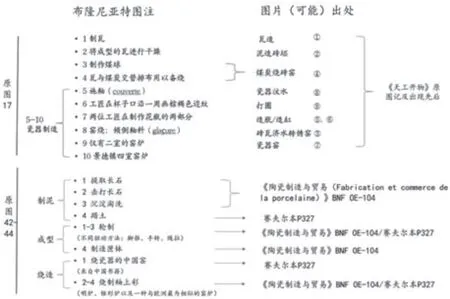

1.布隆尼亚特与《陶瓷艺术论集》

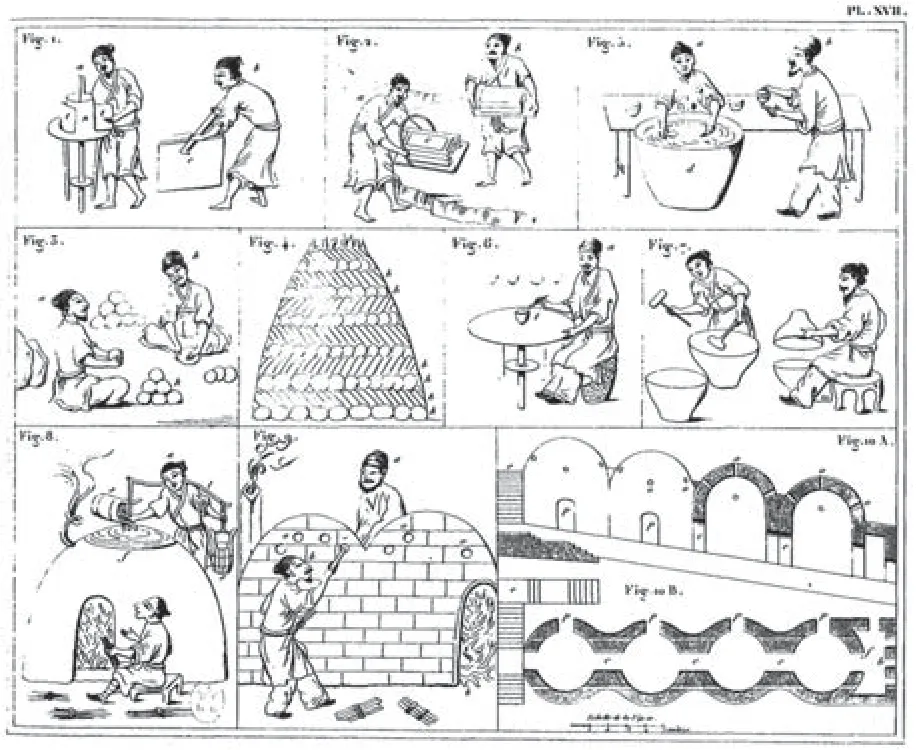

亚历山大·布隆尼亚特(Alexandre Brongniart)于1844 年出版三卷本《陶瓷艺术论集:从历史、实践与理论的角度》(Traité des arts céramiques, ou, Des poteries, considerées dans leur histoire, leur pratique et leur théorie),[16]这应是法国乃至欧洲第一本系统论述不同陶瓷类型的著作。布隆尼亚特于1800 年—1847 年,担任赛夫尔瓷厂厂长,并创立了法国国家陶瓷博物馆。《陶瓷艺术论集》内容涵盖了世界各地不同地区、不同类型的陶瓷及部分制作工艺,中国陶瓷只是其中一部分。在第三卷中,出现了4 页中国制瓷图,第一页共10 张小图,其中9 张翻刻自《天工开物》“陶埏”篇的图像(图10),作者对于这一部分知识的获取受到了儒莲的帮助;[17]①儒莲可能使用的是18 世纪前期已被带到法国的《天工开物》版本,傅尔蒙(Étienne Fourmont)在其1742 年出版的中国书籍目录中,已记载了法国藏的两个版本。相关介绍见:https://heritage.bnf.fr/france-chine/fr/tiangong-kaiwu-article. [2021-06-06]。第10 张来自一封寄给植物学家朱西厄(Bernard de Jussieu)的信。[18]②笔者目前尚未找到这封信的具体所指。其他3 页中国制瓷图并没有说明特别出处,仅说总第44 张图参考了“中国书籍”,[19]从图像内容看,“中国书籍”当指流行的各类中国制瓷图册。或许是因为这类制瓷图册具有较高相似度,为当时欧洲人所熟悉,故而作者并未对此进行特别的出处说明。

图10 《陶瓷艺术论集》第三卷 插图17,该页的图像主要基于对《天工开物·陶埏》插图的重新选汇

2.儒莲与《中国瓷器的制作和历史》

1856 年,法国汉学家儒莲(Stanislas Julien)翻译自《景德镇陶录》的《中国瓷器的制作和历史》(Histoire et fabrication de la porcelaine chinoise) 出版。[20]儒莲是法国重要的汉学家,他长期掌握法兰西学院行政权,并自 1814 年主持开设“汉族和鞑靼─满族语言与文学”讲座。他同时也兼任国立东方语言学院的教授和国立图书馆副馆长。[5]在翻译《景德镇陶录》之前,他曾研读、翻译过《天工开物》,后受赛夫尔瓷厂请托,为向法国制瓷工匠提供可供参考的中国制瓷典籍,他开始翻译《景德镇陶录》。[20]i-vi结合《天工开物》《陶说》以及殷弘绪书简等资料,《中国瓷器的制作和历史》对《景德镇陶录》进行了重新编排和整理,并由赛夫尔瓷厂的化学师塞尔维塔(Alphonse Salvétat) 进行注释,其中包括大量中法瓷器制造的对比分析。

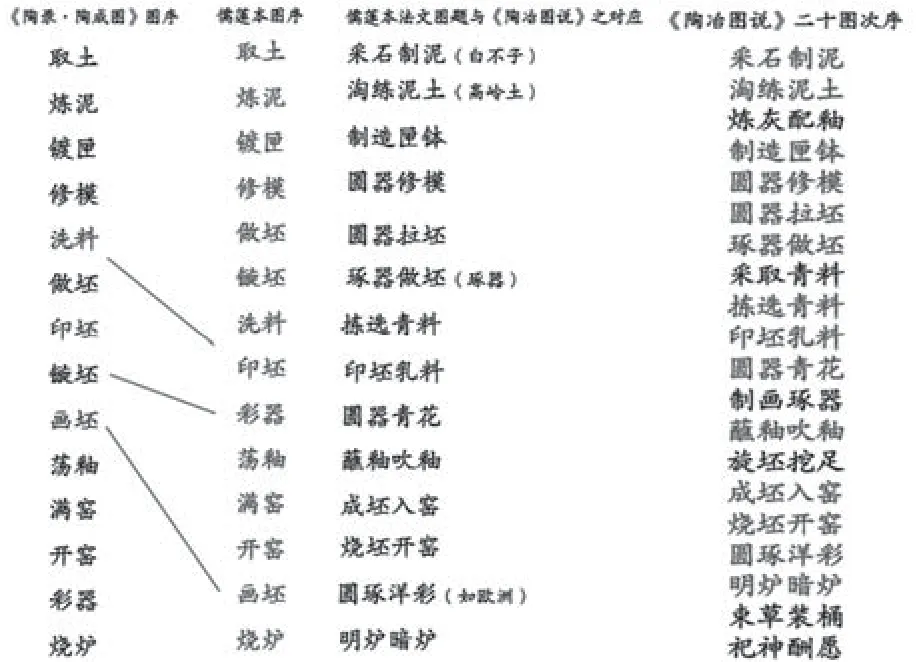

全书最后一部分的内容为14 幅制瓷图像(图11),主要模仿了《景德镇陶录》中的“陶成图”,但与原书横向双开页构图方式不同,本书为竖向单页构图,部分内容也参考了当时外销图册中的制瓷图像。

图11 《中国瓷器的制作和历史》书影①左:仿《景德镇陶录》封面;右:“淘洗与提取高岭土”(《陶录》原图题为“练泥”)。

三、法国藏中国制瓷图像的内容与编排

中国制瓷图像来到法国后,并没有被原封不动的接收、收藏,而是根据法国人的欣赏需求或书写需要,重新装饰、编排或再绘,因而,中国制瓷图像在法国定制与接收中的改变值得关注。②至于各类制瓷图像的中国绘制,其内容是否准确、存在何种讹误,已有学者着墨于此,如林业强在《中国制瓷图连环画研究》已指出,“外销画绘制工匠都是广州人,作坊又在广州,对景德镇制瓷的实际工序不可能熟悉。因此之故,这些外销制瓷连环画的上半部,即景德镇部分中的工艺细节、工具配件,未免有误解,甚至纯出自臆测想象。” 这一问题仍待进一步的考证,并非本文的着力点,笔者将在博士论文中开展研究。

1.装帧改变与画稿修改

首先,一些中国制作的外销画册的装帧会被改造。据介绍,罗宾本的装帧顺序保留了原中式装帧(图12),[21]图画按照中式阅读顺序,从右向左排列,封面以中国织锦包裹。然而,出自同一稿本的法图本进行了重新装裱,封面采用了装点东方元素的“中国风”织物,书脊处书有 “瓷器制造(fabfication de la porcelaine)”字样(图13),26 幅图像独页出现,并在右下页脚处标有罗马数字页码。法国国家图书馆收藏的另外一套制茶图,采用了相似的装帧,③Bibliothèque nationale de France, RESERVE PET FOL-OE-79。当出于同一收藏者。装帧的改变,或许体现了这类画册在来到法国后,被视作异国格调的读物,换以“中国风”的外衣,予以保存、收藏和展示。

图12 罗宾本封面

图13 法图本封面及书脊

其次,特殊定制的制瓷图册画面内容,与一般市面所见外销图册有所区别,更加聚焦制瓷工匠及其生产活动,舍弃了山石、庭院等背景布置,可能反映了定制者了解具体制瓷活动的需要。有趣的是,拉萼尼向煜呱定制的两本制瓷图册,彩绘本较线稿本,除了顺序进行了调整、更为接近常见制瓷工艺流程外,画面人物表现也发生了变化:彩绘本中,一些人物的视线由关注手中活计,变为直视观者(图14-15)。视线的变化带来的是画中人和观者距离的拉进,他们并非视若无人地在制造瓷器,而是化身工艺的展示者。这一现象也出现在拉萼尼定制的《制纸图》[22]《棉花图》等各种工艺制造类图册当中,并非偶然现象,表现方式或许受到了当时外销肖像画制作的影响。目前并不知晓为何拉萼尼会订购两种版本的制瓷图,④法国国家图书馆收藏的来自拉萼尼的其他制造类图册,并非都存有线稿本和彩绘本两种版本。但是并不排除彩绘本是经拉萼尼对线稿本提出修改意见后,出现的最终定版。

图14 拉萼尼藏《制瓷图》线稿本

图15 拉萼尼藏《制瓷图》彩绘本

聚焦人物活动,弱化背景,凸显工艺制作流程的做法,并不单单出现在法国人向中国定制的图册当中。实际上,在法国人自己绘制的中国制瓷图像中,这一需求被进一步凸显出来。

2.片段截取与重点呈现

尽管布隆尼亚特和儒莲编写的陶瓷书籍都配备了中国制瓷图像,但它们都不是法国人的原创,而是直接参考了中国已有的制瓷图像,如《天工开物》《景德镇陶录》以及各类外销画。同时,他们并没有全盘复制来自中国的素材,而是结合自己的理解和编排需要,截取原图片段或重构画面。

首先,布隆尼亚特和儒莲都对原画面进行了截选(图10),将画面中的人物活动、制瓷用具和窑炉等放大展示,并将多种活动集中于同一画面;其次,儒莲在引用《景德镇陶录》“陶成图”时,并非照搬原有构图,而是将原《陶录》横构图(图16)改为竖构图(图17),或者直接截取双开页的一半,形成竖构图。正如Ellen Huang 所说,儒莲放大了人物活动和工艺制作流程在画面中的比重。[7]105更进一步讲,不同场景的节选与汇集、双开页横向构图向单幅竖向构图的转变,使得画面内容更为紧凑,人物活动空间也更加集中于作坊内,这样的阅读体验似乎也更近欧洲人对于本土陶瓷厂生产场景的描绘方式(图18):一方面,多个流程集中于同一画面;另一方面,描绘重点在于工厂或作坊内的人物活动。

图17 儒莲对“荡釉”的重新构图

图18 制瓷厂,1870年代,Getty Image

3.“图像目录”:图像重组与再度阐释

尽管林业强、Ellen Huang 等人都关注到了儒莲构图方式的转变,但是他们并没有进一步考察儒莲对于《陶录》14 幅图的重新编排,以及图像与文字注解之间的关系。笔者认为,知识在视觉语言中,存在有序的流动和一定的展示规则,工艺流程图尤其如此。作为书籍插图,工艺流程图并不总是附庸文字,而是有着自身的逻辑;作为图像集合,它们并非无序的集合,而是强调事物发生的时空序列,因而与一般图像集录区别开来,笔者称之为“图像目录”。

以儒莲本为例(图21),此本并未完全遵照《陶录》“陶成图”的顺序与内容(图20),而是调整图片顺序,并在其中部分画面插入了新的人物。各幅图片的法文题注,更接近《陶说》中记载的“陶冶图说”[23]①儒莲在本书中也曾多次引用《陶说》。(图19),而增补的画面内容很有可能是在《陶录·陶成图》基础上,参考了赛夫尔藏的中国制瓷外销画册[21]115②塞尔维塔在是书脚注中,曾经提及图像有多重参考。(图23)。儒莲本以“陶成图”14 图幅数量为限,顺序参考《陶冶图说》中的制瓷流程,重新编排“陶成图”,并将原无题注的外销图像置入工艺说明中,由此形成了一套全新的图像式制瓷目录。

图19 儒莲版“陶成图”图像与题注的主要参考来源

图21 儒莲本“明炉暗炉”

图22 《陶录》“烧炉”局部

图23 赛夫尔本制瓷图册“明炉”③图21 、图22、图23 为儒莲本及其图像参考来源。

同样的情况可能也出现在布隆尼亚特的《陶瓷艺术论集》中,其图像编序来自作者对于中国陶瓷史的认识,在此基础上,摘选多来源的陶瓷图像,形成了一套以陶瓷制泥、成型与烧造工艺有关的“图像目录”(图24)。不论是儒莲本还是布隆尼亚特本,其图像的“目录性”不仅在于自有的编排顺序与布局逻辑,还在于读者可以通过图像溯回、索引具体的书本内容——儒莲本14 张图与书籍第五章“瓷器制造”的部分小节标题完全一致;布隆尼亚特本则会在每张图的具体解释中标注相关知识的页码。

图24 布隆尼亚特本图片内容及可能出处

中国的制瓷知识在跨文化的语境中,依靠多种图像得到了再度呈现,尽管图像的编排者并非来自中国,但并不代表他们重编的“图像目录”皆是片面理解或误读的结果。资深的汉学家儒莲本身具备深度翻译中文的能力,他在编译《陶录》的过程中,还得到了赛夫尔瓷厂化学师塞尔维塔的帮助,图像的编写也应建立在法国陶瓷知识的前沿之上。通过以上分析,可知在法国陶瓷知识的书写中,专业的中国制瓷书籍与欣赏性的外销图册,都拥有着自己的一席之地,被纳入陶瓷制作流程的解读与呈现中。那么,中国制瓷图像的功能为何会在异域发生转变呢?

四、从远东撷珍到技术图解:中国制瓷图像在法国的功能转变

来到欧洲的中国制瓷图像,在不同时段被赋予不同的角色,它们最初主要存在于外销图册中,用于欣赏与展示,随着时间推演,不同媒介中的制瓷图像为法国人所利用,再造为一种技术图解,这一过程,大致包含了三个阶段,接下来进行简要分析。

1.案头赏玩与装饰空间:作为艺术品的制瓷图像

流通海外的制瓷图像,大宗是广州制作的外销图册。这类外销画最常见的功能是作为纪念册,由旅居广州的商人或官员带回欧洲,馈赠亲朋,罗宾本便属于这种情况。它的购买者是保罗·罗宾的同辈表亲——皮耶罗·罗宾,他曾在皇家海军服役,后为追求财富,进入法国东印度公司,成为公司在广州的重要董事,期间曾参与过法国许多重要贸易事件的处理与决策。他在1777年返回法国时,携带了两箱“中国风”商品,[24]罗宾本制瓷图连同另一套同属罗宾收藏的制茶图,画法风格相近,当属同一批携回的货物。

同时,欧洲人不只满足于案头欣赏,这类制瓷图像也进一步融到他们的空间装饰中。中国壁纸从17世纪末期开始已出现在欧洲的室内装饰中,[25]描绘日常生活场景和生产场面的壁纸最早出现在何时尚未可知,但至18 世纪末期,已在欧洲传播开来。马戈尔尼(George Macartney)在从中国返回英国后,曾于1794 年赠予银行家托马斯·库茨(Thomas Coutts)一套绘有茶叶、瓷器、大米及丝绸生产场景的壁纸,[26]与卢浮宫收藏的制瓷图像壁纸一样,这类壁纸的流行或许与当时法国装饰风尚的改变有关。18世纪后半叶,描绘中国乡村风景以及陶瓷、丝绸、耕作场景的叙事性中国壁纸的传播,伴随着花鸟与瓶器图案壁纸的衰落而出现。[27]静立墙面的东方美人或花鸟植物,制瓷、制茶图像更加具有叙事性,丰富了“中国风”的空间表现。它们有时出现在客厅,有时则出现在卧室,或公开或私密,带来游刃有余的感官体验。

装饰艺术在某种程度上,比文字记录更能促进中国知识在欧洲的传播,它们的影响范围更为广泛。[28]但描绘东方生产生活场景的壁纸,主要作用仍是装饰空间与展示财富,初衷并不是为了知识的传播。在欧洲观众眼中,它们同绘有花鸟的中国壁纸一般,表现了含混、迷情的异域风情,至多感慨“如此富饶的中国和日本景象,让我仿佛置身北京”。[26]①1772 年,Beauchamp Proctor 女士对所见中国壁纸的评价。对于法国皇室、贵族和商人来说,这类图像也暗示着他们曾参与东方探索或远东贸易。相比外销图册,壁纸当中的画面往往经过了进一步的删减和拼贴,除了纵向上属于同一类生产主题外,横向空间上并不具备明确的顺序性。[11]②茶叶和瓷器制造画面可能在横向上交替出现。正如柯律格所说:

与其说是对中国真实面貌的兴趣,不如说是一个面临自身工业革命压力的国家,对于建立一个可供赞赏或谴责的幻想东方的兴趣,这样的东方可以被操纵以满足其自身需求,而不论中国百姓如何实际生活与工作。[29]

18 世纪的欧洲尚不了解中国制瓷的全部秘密,对于画面内容无法全面了解、解读,也在情理之中。但这并不代表,欧洲人没有尝试通过图像来探寻制瓷的秘密。法国在当时有哪些出于信息收集目的的制瓷图像订购行为呢?

2.专人收集与定制图册:成为工艺信息的载体

在制瓷图像作为案头赏玩和装饰元素流行欧洲时,外交使节和传教士们也在官方授意下,开始收集制瓷图像,目的是搜集有关中国工艺制造的信息。

贝尔坦在担任法国国务大臣期间,掌控着印度公司、棉花和瓷器生产、农业、矿业、种马场等。在北京法国传教团的神父们不断给贝尔坦寄来各种从中文翻译过来的文献及他们所做的科学报告,并附带寄来记录画册、植物种子、矿藏样品等,③参见中国国家图书馆与法国国家图书馆的联合整理:亨利·贝尔坦(HENRIBERTIN,1720-1792)[2022-06-22]https://heritage.bnf.fr/france-chine/zh-hans/henri-bertin-article- chinois.钱德明发给贝尔坦的制瓷图册,当属这类材料的一种。不过,仅搜集中国本土市面流通的外销产品或书籍图样,似乎已无法满足法国人探寻制瓷等技术工艺的需要,因而出现了拉萼尼使团专门委托中国画家,绘制中国工艺流程系列图册的行为。与拉萼尼的两套制瓷图册同时返回法国的,还有制纸图、制麻图等等。法国赴华代表团定期向法国发回的样品或图纸,一来为工业家或商人提供了参考,二来也会被记入《对外贸易年鉴(Les Annales du commerce extérieur)》。[30]

关于外销画册在制瓷技术传播中的作用,陈国栋认为,这类图像输入欧洲未必与欧洲当地瓷器制造的发展有所关联,“但是欧洲人对中国人烧造瓷器的工法很感兴趣则是不争的事实。”[2]119笔者认为,这些图像是否与欧洲瓷器制造有所关联,或许可以再做思考。

尽管困难重重,欧洲人仍在通过各种努力了解中国的制瓷技艺,殷弘绪、钱德明等法国传教士在推动法国乃至欧洲制瓷业发展中起着重要作用。[10,31]此外,各种往来东西方之间的商人、外交官,也促使中国制瓷的文字记录与图像资料来到法国。[32]雷德侯在《万物》一书中曾说道:

欧洲人订购图解瓷器生产环节的图谱,殷弘绪神父亲临现场了解景德镇的链锁式生产线,说明他们必定已经意识到了制瓷的秘诀就在中国的大规模生产方法中……对中国外销的了解和殷弘绪神父等人所作的此类报道,究竟如何改变了欧洲陶瓷器的生产,还需要进行更为深入的调查研究。届时,我们会发现中国的范例对西方现代大规模生产技术的影响远远超乎世人的想象。[33]

这一段话带来的提示,与笔者探究制瓷图像的期待相谋和。那么,中国的制瓷图像,究竟在法国制瓷业探索中承担了怎样的角色?

3.法文书籍中的中国制瓷技术图解

实际上,不论制瓷图像的受赠方贝尔坦,还是编纂制瓷书籍的布隆尼亚特、儒莲和赛尔维塔等人,都与法国赛夫尔瓷厂有着密切关系。

18 世纪后半叶至19 世纪,正值赛夫尔瓷厂努力探究制瓷技艺、寻找制瓷秘密的关键时期。贝尔坦担任过赛夫尔瓷器厂厂长,并且十分关心法国的瓷器研制,他帮助法国寻找本地的高岭土,推动了赛夫尔的“硬质瓷”生产。他任瓷厂厂长期间,还邀请两名中国人——高类思(Aloys Ko)和杨德望(Etienne Yang)参观了赛夫尔瓷厂的生产流程,希望他们能比较中法制瓷工艺,写成报告。这两人还被要求在返回中国后,向法国寄送制瓷样本。[34]

而在布隆尼亚特和儒莲等人的努力下,中国制瓷图像逐渐从“图册”向“图解”变化,他们试图用文字注解图像、对图像重新编排的努力,表明了法国人对于中国制瓷图像理解的增加,尽管未必正确,但的确体现了这类图像在法国制瓷技艺探索中的进一步融合。

他们了解中国制瓷技术的努力可从三方面体现。其一,努力收集中国样本。布隆尼亚特曾通过居住在景德镇的李神父(Joseph Ly),向法国寄送土石、釉料、碎瓷片等制瓷标本。[35]其二,进行各类实验,包括对中国样本的分析。塞尔维塔任瓷厂首席化学师期间,进行了大量瓷器成分分析,并在1852 年出版《中国瓷器制造与装饰材料成分研究》。[36]其三,就是翻译整理中国瓷器典籍。他们在翻译中往往非常注重中西陶瓷技术的比较,例如,塞尔维塔作为《中国瓷器的制作和历史》的校注者,在前言中专辟“比较”一节,分析中法制瓷的异同,[37]①在儒莲序言之后。尤其是技术层面的比较。[5]24

法国人对陶瓷知识的介绍,一方面与法国制瓷技术的探索密切相关,另一方面也影响了欧洲其他地区对于远东陶瓷的了解。1876 年,主持策划大英博物馆东方瓷器收藏展的弗兰克斯(Augustus Wollaston Franks)曾说道:

我们对远东制瓷业知之甚少的了解,来自18 世纪初殷弘绪神父的颇具启发性的书信,布隆尼亚特的陶瓷论集,儒莲翻译的中国瓷器历史,以及雅克马尔(A.Jacquemart)和布朗特(E. Le Blant)②两人都是著名的瓷器收藏家。撰写的瓷器史。(大意)[38]

由是,来自中国的书信、制瓷样本、书籍以及各类图像,经由往来东西的商人、传教士、官员或一些散落历史的“小人物”,被带至欧洲,成为欧洲人了解中国制瓷技艺的一手材料,再经由汉学家、科学家等之手,重新释读,成为了历史书写的一部分。

结语

制瓷图像从图册向图解的功能转变,体现了视觉材料在法国瓷器技术探索初期的价值与意义。19 世纪后期,法国的陶瓷史书写发生转向,由重视生产制作趋向更加重视技术与艺术表现的关联,[5]42越来越多的瓷器收藏家与鉴赏家加入书写队伍中。而相关书籍中使用的图像也多为具体器物或瓷器装饰,制瓷图像似乎不再是表现的重点。

但不论怎样,制瓷图像在法国的传播,或许可以引导我们进一步思考“中国风”。“中国风”的概念是不断变动的,18 世纪至19 世纪,“科学艺术”或“技术艺术”在其中的参与不应被忽视。制瓷图像正是技术艺术类材料的代表,它们在外销之中,最初用于赏心悦目,逐渐又演变出其他功用,并与欧洲的制瓷技术探索历程结合起来。“中国风”尽管是欧洲人的东方再造,在18 世纪充斥着迷情与想象,但是随着时间推延,这一风潮亦不乏对真实、科学的追求。制瓷图像,或许可以引我们进入一个更广阔的天地。