中国山川版画的门类划分、艺术地位与意义延伸

—— 基于《明清山川版画》专集的价值阐述①

杨祥民(南京艺术学院 艺术研究院,江苏 南京 210013)

在中国古代先进的印刷技术支持下,传统版画历史悠久并取得辉煌成就,成为文化艺术传播的重要载体。版画不仅在文化阶层随著述而出版、流传和收藏,而且以年画、财神、门神、灶神等民间艺术类型,在节庆民俗中深入和普及到社会大众。明清时期传统版画走向高峰,同明清小说一样大放异彩,对世界的影响力是中国画等其他画种难以比及的。例如中国版画直接影响了日本的浮世绘艺术,浮世绘艺术又转而影响到西方美术的发展。周亮教授是中国古版画领域的著名学者,他新近出版的《明清山川版画》专集(图1),首次把山川版画作为一种正式的版画科目和类别名称,进行系统的梳理和全面的呈现。作者以时间为序,展示发展演变过程;以空间为别,呈现地理区域差异,可谓对山川版画进行了史无前例的资料搜集和系统梳理,具有全新的意义和价值,值得我们关注。

图1 《明清山川版画》书影

一、确立山川版画的艺术门类

比照中国画的门类发展历史,可以为古版画提供很好的借鉴。中国画早先以人物为主,六朝时山水初兴、花鸟萌芽,此后渐渐细化和丰富,分门别类发展完善。唐代张彦远《历代名画记》将绘画分为人物、屋宇、山水、鞍马、鬼神、花鸟共六门;北宋《宣和画谱》将绘画分为道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、畜兽、花鸟、墨竹、蔬果共十门。元代已经将画分十三科,汤垕《画鉴》中提出“世俗论画者,必曰画有十三科,山水打头,界画打底”,但没有将十三科全部按序列出。明代陶宗仪《辍耕录》详列画分十三科:佛菩萨相、玉帝君王道相、金刚鬼神罗汉圣僧、风云龙虎、宿世人物、全境山林、花竹翎毛、野骡走兽、人间动用、界画楼台、一切傍生、耕种机织、雕青嵌绿。纵观中国画的历史演变,可见其类型体系的丰富发展,是中国画艺术发展的重要体现。

中国古版画自隋唐之际开始出现,直到五代宋元时期,均已用于佛经典籍插图的佛教版画为主,基本属于佛教人物题材。元代出现的小说、戏曲版画也主要是人物题材。直到明清,人物题材都是古版画艺术的重点表现对象。古版画一直未能像中国画一样系统地分门别类,也缺少相关类型理论的研究,这应是古版画不及中国画艺术独立、成熟和发达的地方。但是在今天的古代版画史写作中,也绝不能机械地比照国画分科,简单划分为山水版画、花鸟版画、人物版画。目前古版画常见的五种区分,往往是基于艺术载体而非艺术本体的视角:戏曲、小说等文学插图版画;宗教典籍中宗教插图版画;画谱、墨谱等技艺教学插图版画;地理方志中山川插图版画;图说故事和人物图集版画。可见很长时期以来,业界没有重视古版画艺术本体的类型划分,缺乏相关学理性研究,习惯性使用的戏曲版画、小说版画等插图类别命名,恰恰是版画艺术缺乏独立性、作为附属品之体现。

古版画中山川版画只是其中类型之一,长期以来并不醒目,没有引起人们的重视。周亮教授明确提出山川版画的概念,是基于古版画艺术本体视角的类型划分,与戏曲版画、小说版画相比,体现出古版画艺术的独立价值。王琦先生曾在1959 年第4 期《美术研究》发表《中国古代的风景版画》一文,但“风景版画”一词未能流通开来,其原因与“山水画”不同于“风景画”的原因相似。西方以自然为题材的“风景画”,哪怕是印象派画家莫奈的《日出·印象》,画中景象也真实地对应着现实风景;但中国以自然为题材的“山水画”,例如元代黄公望《富春山居图》,也全然不像是现实中的风光景象。因此“风景版画”的命名并不合适,但也不宜直接将“风景版画”改称为“山水版画”。在对比中更能发现,《明清山川版画》定义为“山川版画”而非“山水版画”,这是非常妥当的。因为这些山川版画都对应着现实中的山川地理,是方志中山川地理的插图,如《黄山志》《西湖志》《金陵图咏》《关中胜迹图志》《天下名山胜概记》等。可以说,山川版画既有山川地图的指示功能,也有山水画作的艺术特征,是介于两者之间、博采两者之长的图画形式。

我们翻阅《明清山川版画》也注意到,书中收录作品的时间与空间跨度很大,所涉画工、刻工、印工人员众多,水平难免参差不齐。不同层次水准的作品具有不同的倾向性,优秀的山川版画更近于山水画艺术,如明崇祯年间《九疑山志》中的《九疑山图》(图2),清乾隆年间《西湖志纂》中的插图《曲院风荷》《双峰插云》等;普通的山川版画则有更多地图的影子,如明正德年间《金陵古今图考》中的《吴越楚地图》,明嘉靖年间《池州府志》中的《石埭四境图》,明弘治年间《徽州府志》中的《徽州府山阜水源总图》(图3)等。

图3 《徽州府志》中的《徽州府山阜水源总图》

早期中国山水画不成熟时也有地图的影子,山川版画体现出同样的发展演变过程。古代版画作为书籍插图,一方面要具有指示性,另一方面要追求审美性,这是客观规律和内在追求。南北朝时期王微在《叙画》中说:“且古人之作画也,非以案城域、辨方州、标镇阜、划浸流。”[1]这既可指代山水画,也可表示山川版画的创作追求。正如周亮教授指出的:“一幅好的插图,必然要在满足指示功能的前提下,同时满足艺术欣赏的基本要求。”[2]由此可见,山川版画的艺术审美属性是其自身发展的必然要求,也是山川版画走向成熟和完善的重要标志。

二、凸显山川版画的艺术地位

检阅中国古代画史,除了以绢帛、宣纸为载体的绘画,还有诸多石窟、寺庙以及墓室中留下的大量壁画,以及历代古籍图书中保存下来的大量版画。壁画与版画是画史上的重要两极,其数量与体量都不容小觑。壁画在中国画史画论研究中长期被忽视、弱化,即使顾恺之、吴道子都是当时壁画创作的杰出代表,也未能从根本上提升壁画的艺术地位与学术影响。中国古代木刻版画也面临这种类似情况,纵有仇英、唐寅、陈洪绶、渐江、梅清、萧云丛等画坛名家加入创作队伍,仍未能改变古版画的弱势地位,其历史成就和艺术价值一直没有得到充分认识和足够重视。

探究其中的原因,主要是因为中国古代崇尚文人、士大夫精神,进而推崇文人画、士夫画;对于专职画家、工艺匠人则有不同程度的贬低,这一类别的艺术作品也不被文人认可。清代龚贤在其《云来深树图》题跋中谈到图与画的区别:“古有图而无画。图者,肖其物,貌其人,写其事,画则不必。”[3]龚贤认为“古有图而无画”,“图”要据实写照,“若命题写事则俗甚,荆关以前似不免此”。[3]因此更推崇董源之后的写意性“画”“其物则云山、烟树、危石、冷泉、板桥、野屋,人可有可无,至董源出而一洗其秽,尺幅之间,恍若千里”。[3]由此可见,无论是古代地图还是基于山川地理现实图绘的山川版画,因为具有“命题写事”的指示性功能,反而不被文人画主导的写意美学体系接受。

但是站在美术史的高度,并不能因此就否定荆关以前的山水画,也不能用文人画否定山川版画。两者都具有绘画的属性特征,与地图的绘画方式、呈现方式有根本不同。况且中国古代地图受制于测量制图技术,往往要更多依靠人为描画出来,这就具有一定人文性和艺术性,因此这种古地图风格也与今天的地理地图有明显不同。

此外还有一个原因,古代版画是将画稿完成后,再交由刻工刻版,最后由印工印制成图。古代版画就如同古代碑刻书法,属于二次、三次加工转移的作品,会被认为丧失了艺术原作的价值,例如书家书写后,再由他人刻在石上、拓印纸上。经过匠人转刻在石上的书法,难免与书家的书写真迹有所出入,因此宋代书法家米芾在《海岳名言》说:“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。”[4]

但是碑刻毕竟源于书法真迹,如果刻工技艺精湛,石刻字划也能较好地还原书家笔迹。所以碑学一直是学习书法的重要方式,基于碑刻书法的刀刻、风化、磨损等特点,还创造出新的笔法来表现这种“金石趣味”。对于古代版画而言,其艺术价值也能通过刻工、印工的技艺来实现,并能创造和追求版画刻印形成的独特艺术意味。所以说,古代版画艺术就类于古代书法的碑学,既是绘画艺术的重要刻印方式,也是绘画艺术的特殊类别形式。

20 世纪30 年代在鲁迅等人倡导推动下,中国开启近现代版画的创作发展。今天虽然受发达的照相术、印刷术的较大冲击,但是版画以其独特的表现能力和表现风格,在高等美术教育体系中依然位列“国油版”三大画种之一,“国油版雕”是中国大多艺术院系的编制传统。由此可见,版画在美术领域中具有举足轻重的地位,应该给予充分认识和研究,推动版画艺术的实至名归。

《明清山川版画》中汇集了较为全面的古版画资料,其中很多都是珍贵的孤本。例如法国国家图书馆藏明万历年间《湖山胜概》,即为海外孤本,该书采用五色套印,绘刻精美,以诗、书、画相结合展现杭州吴山的十大景致。《明清山川版画》主要收录了明清方志中的山川版画插图,方志包括府志、州志、县志以及山志、寺志等,山志、寺志一般就有山景或山背景的版画插图,府志、州志、县志中的插图,也是以山川版画来表现本地山川地貌。周亮教授从400 多个古籍版本中,精选270 多个版本中的500 多幅图版构成全书作品内容。《明清山川版画》就是在较为全面地掌握材料的基础上进一步精选完成的,重要的古籍版本收录其中,不同版本的相同内容也有收录以便比照。其中还有少数山川版画图版不是出于志书,起到点缀和丰富本书内容的作用。全书内容博大,求全责备,具有历史、地理和艺术等领域的多方研究价值。

《明清山川版画》基于版画的山川题材,进而发掘版画的多页连式体裁。这是长期未被注意、几近淹没的版画类型,就如同中国古代的长卷绘画样式,是古代版画发展的最高艺术形态,作品数量不多但艺术质量上乘。过去人们主要习惯于单面和双面版式的版画,这契合作为书籍翻页插图的基本形式,并且在古代宗教典籍、儒学著述、戏曲小说、史地方志、画谱谱录、工技农艺等图书中广泛存在。多页连式版画体裁更适用于山川版画题材,表现千里江山的连绵气象。《明清山川版画》关注并发掘附于方志中的多页连式山川版画,弥补了传统版画领域的一大缺失。

多页连式山川版画在府志、州志、县志等地方志中难得一见,而是主要存在于方志中的山志、寺志中。例如明代《齐云山志》有二十页连式山川版画插图(图4),明代《普陀山志》有二十七页连式山川版画插图。寺庙大都是山中的一部分,所以寺庙也被画入大山、纳入山川版画类别。例如明万历年间刊本《庐山寺志》有四页连式山川版画插图,清代《武林灵隐寺志》有二十四页连式山川版画插图。较之于单面和双面版式,多页连式可以连接为长卷版画,具有长卷的构图和表现特征。源之于画,形之于刻,成之于印,这些多页连式山川版画或古朴简约,或精美曼妙,山川地理,风土人情,由此可行可望,可居可游。多页连式版画中山川布局参照地理分布,讲究节奏韵律,营造更辽阔长远的画面视角,也具备“卧游”的艺术功能。周亮教授认为:“它的结构完整,将长卷的诸多特征如序幕、展开、高潮、舒缓、节奏、反复及尾声等淋漓尽致地体现出来,欣赏者可以随着画幅的起伏变化而变化,将观赏者带入一个身临其境的空间,使其置身于一个物我两忘的境界。”[5]“身临其境的空间”“物我两忘的境界”,也就是“卧游”的艺术世界。因此,多页连式长卷山川版画的录入与研究,是古版画艺术独立价值的重要支持和明证,有助于提高山川版画和古版画艺术的美术史地位,推进古版画的艺术独立与学术研究。

图4 《齐云山志》二十页连式山川版画插图

三、延伸山川版画的艺术影响

第一,古代的山川版画与山水画艺术相互映照,能形成创作与研究上的相互支持。

古版画的制造工艺集画、刻、印技艺于一身,画家与刻工、印工“分工合作”,首当其冲的还是绘画水平。版画的中心词毕竟还是“画”,后面的刻、印都必须建立在画稿基础之上。今天的版画家要独自完成画、刻、印,仍旧是以画为创作和呈现的核心内容。山川版画要对山水画的技法进行概况提取、凝练成型,是更具有基础构成意味的画面视觉呈现。

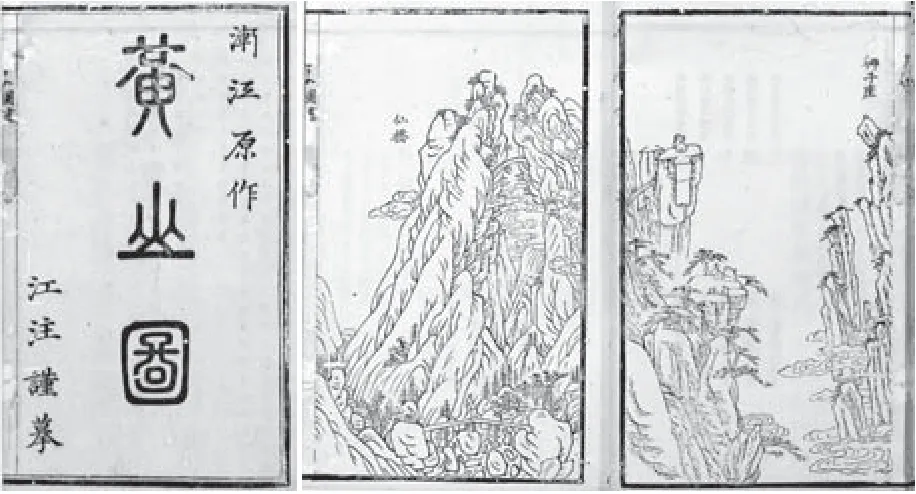

中国历史上古版画的合作分工体系,好处是让文人画家、专业画家更容易加入版画创作队伍。宋代就已有画家加入古版画创作,明清则更为普遍,仇英、唐寅、陈洪绶、顾正谊、渐江、梅清、萧云丛、雪庄、陈渭、邵晃、江注、汪梓琴、许嵻等画家,都有古版画作品流传至今。也有的作品虽不是出自时下名手,但也是受益于史上名家,清康熙二十九年刊本《九华山志》,书中山川版画绘刻俱精,题写说明是“仿古人李思训、刘松年、李成、黄鹤山樵”等唐宋元人的画法。清康熙三十一年刊本《黄山志略》,其中的黄山图直接出自清初大家渐江,注明是“清渐江绘,江注摹”,但是画面风格与渐江山水画有很大不同(图5)。渐江画山水皴法喜用折带皴,转折方硬,画面简洁淡远、疏淡冷寂,但《黄山志略》中的画面如《慈光寺》《文殊院》《仙桥》《狮子座》等,线条弯曲形成动态,形成热烈奔放之势。一些画坛巨匠直接或间接加入版画创作,有助于推动古版画艺术质量极大提升,形成独立的艺术欣赏价值。

图5 《黄山志略》中的《黄山图》

国画支持了版画,版画也反哺了国画。对于古代画家而言,刻板印刷成版画是出版发行作品的唯一方式,由此实现绘画的大量复制和广泛传播。地方志、山志等文献中的山川版画插图,客观要求画家要“外师造化”“搜尽奇峰打草稿”,这从另一方面也推动了画家技艺的提高、促使了画作风格的形成。明清时期徽州刊刻了很多以黄山为主题的版画作品,参与其中的画家如渐江、梅清、丁云鹏、李流芳等,在国画领域开创了以黄山为主要表现对象的山水画派。无论黄山画派还是新安画派,都把徽州山水特别是黄山作为主要创作题材,版画与国画中的黄山图可以相互印照,形成许多共性的山水意象特征。

《明清山川版画》中收录的某些作品,甚至能直接对应美术史名篇,两者之间可形成有益的借鉴。例如美国国会图书馆藏明崇祯十二年(1639)友声堂刊本《历城县志》,其中有双面版式插图名为《鹊华烟雨图》(图6),与元代大画家赵孟頫的《鹊华秋色图》描绘同一景象,而且是同一视角。远处左右两山峰相对突起,左前方鹊山为圆平顶,右前方华不注山尖峭耸立,周边是平川洲渚,树木房屋。山川版画《鹊华烟雨图》近景空出更多陆地,城墙、亭台、柳树、河流等内容更丰富,可补充中国画《鹊华秋色图》没有体现的近景信息。

图6 《历城县志》中的《鹊华烟雨图》

第二,地方志中山川版画是推进艺术地理学研究的重要支撑材料,其较之于山水画更具有艺术地理学的意义和价值。

艺术家所处的历史背景和地理环境,也就是时间和空间的维度深刻影响着艺术创作活动,温克尔曼的《古代美术史》就主张把艺术当作一个存在于时空中的有机整体而非孤立作品来研究。艺术产生的历史背景是艺术史研究的重要因素,艺术产生的地理环境则是艺术地理学探究的重要内容。

基于艺术地理学我们会更注意鉴别区域性艺术,例如“元四家”“明四家”“清四王”“清四僧”等,其实都是集中于江南吴越之地的画家群体,该地域产生的绘画艺术风格和审美趣味也都具有地域性特点,因此不宜指代整个国家和时代的艺术面貌。山西太原的傅山、河南孟津的王铎、山东济宁的焦秉贞等北方艺术家,他们就呈现出不同于南方的另外一种艺术气象。

相比美术史上的其他绘画图像类型,《明清山川版画》收录作品主要源于地理方志,因此更具备艺术地理学的属性特征。这批山川版画涉及江苏、浙江、安徽、山东、山西、河南、河北、江西、广西、广东、福建、台湾等诸多省份,既有名山大川,也有丘陵平原;既有湖泊陆地,也有海岛峡湾。如此天南地北、大相径庭的艺术表现对象,促成了因地制宜的艺术表现手法和特色鲜明的艺术表现风格;这些特定的风土人情与生活环境,当然也塑造了艺术家。

一方水土养一方人,一方水土也养一方艺术家、养一方艺术作品。从艺术地理学的角度来看,人地关系是探索人格美学和艺术发生的一个面向。考古学家德·昆西(Thomas De Quincey)曾经提出“原境论”(theory of the context),认为艺术作品的原本功能与其起源地是不可分离的。丹纳在其《艺术哲学》一书中将种族与环境、时代视作艺术“三要素”,是艺术发生、发展、繁荣、变化、衰落的动因。对于艺术生产而言,种族是创作主体的“内部动力”,环境是空间维度的“外部动力”,时代是时间维度的“后天动力”,“作品的产生取决于时代精神和周围的风俗”。[6]艺术地理学关注空间维度下环境对应的“外部动力”,19世纪盛行的环境决定论充分阐述了这种“外部动力”:“物质环境、自然环境决定或影响了人类世界,包括人种体质、民族性格、社会生活、国家形式以及文化观念,气候、地形、土壤、植被等自然环境对民族文化特征的形成起着重要作用。”[7]

代表地理的地图具有现实指向性,代表艺术的山水画具有精神指向性,山川版画采纳两者之长,成就自身的艺术地理学意义和价值。明代天启、崇祯年间的《金陵图咏》《金陵古今图考》《金陵梵刹志》(图7)等几部书,其中都有很多山川版画的插图,古代南京的山川地貌、人文景观在图上得到很好的呈现。南京虎踞龙盘,既是古都也是佛都,在山川版画上清晰标注出一些著名地点,例如栖霞山、栖霞寺、钟山、灵谷寺、天印山、定林寺、明城墙、明孝陵、玄武湖、秦淮河、雨花台、石头城等。笔者长期在南京学习和工作,对于这些地方也经常探访或相遇,不难发现这些生活中的现实场景,能够与古籍中的历史图景产生一一对应的联系。也可以说,方志中的山川版画就是由地方上生长和建构起来的艺术作品。

图7 《金陵梵刹志》中的《灵谷寺图》

综上,对于明清山川版画的汇集研究,专于一艺,集于大成,成就了史上内容最丰、体系最全的明清山川版画著作。这部《明清山川版画》为山川版画专门史研究奠定了基础,并为今后的版画分科历史研究提供了参考。因此明清山川版画的研究,不仅有助于中国传统古版画艺术的独立,提升其美术史地位和影响,而且有益于中国山水画研究和创作。作为明清地方志史书插图,能够形成图史互证,具有艺术地理学研究的宝贵价值。

图片来源:

周亮编:《明清山川版画》(上下),安徽美术出版社,2019年12月。