凹凸画与6—8世纪中国雕塑造型方式之变的关联 ①

薛问问(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

“汉唐时期佛教艺术的发展大致呈现三个阶段,汉魏、西晋是佛教艺术传入中国的肇始期,东晋、南北朝是成熟期,隋唐为鼎盛期。”[1]汉代人物雕塑与唐代造像雕塑有着显著差别,对前者的造型方式学界已有一些相对深入的研究,后者则尚未展开。与之相反的是汉唐两大板块间的魏晋南北朝雕塑研究则颇具规模,有美学风格、艺术社会学、传播路径、考古类型学等不同切入点较为多元深入的分析,其中一些文章也涉及隋代及唐早期造像仪轨、形制与风格上的变化。但作为中国传统雕塑史的重要节点,唐代雕塑在已有研究中占比较少,且多仍为美学特征风格描述,无疑需要进一步在造型层面追问:为何会如此呈现?就唐代艺术相对汉代艺术在造型层面之变,方闻的《“汉唐奇迹”:如何将中国雕塑变成艺术史》与石守谦的《盛唐白画之成立与笔描能力之扩展》两篇文章均就凹凸画的影响行了讨论。但前者主要通过风格与形式分析中的结构主义方法来分析汉代至唐代视觉结构的变化,以论证中国雕塑史研究需要增加科学化成分。后者则深入讨论了凹凸画与唐代绘画中线条发展之间的关联,但对凹凸画的造型方式未做深入,其如何作用于唐代雕塑也未涉及。

风格是结果和表征,造型方式则是更底层的感知——表达系统,这二者多被混淆,那么汉代人物雕塑的观察与表达方式到底是如何为凹凸画所改变,从而形成唐代造像的风格?本文从造型方式的角度进行切入,就雕塑构型的操作层面就此问题进行回应。

一、“汉代方式”与“唐代方式”②为行文简洁,此处与下文中“汉代方式” 即指汉代雕塑造型方式,相应“唐代方式” 即指唐代雕塑的造型方式。

汉代形成了较为明确固定且被普遍运用的造型方式:囊括了从建筑到人物及动物的各类俑、石像生、画像砖石等雕塑主题与类型均已出现,对物象的感知——提取——处理——表达的一系列视觉艺术“语法”也非常成熟。目前已有一些针对汉代造型方式的研究,如陈思平在《汉代木雕造型研究》指出,汉代木雕造型极简,有符号化倾向,在形体构成关系上多呈“正面”结构、概念与程式感强,面貌极为接近;会主观地夸张与强化人物的形体比例;一些作品中形体规则表面平滑,而另一些作品则相反,形体不规则、表面粗糙,甚至连重心都有些不稳。[2]孙常吉的《佛教造像冲击下的南北朝本土人物雕塑》相较前文补充了不少大型石刻人像,指出汉代人物造型多以团块结合阴线雕刻的形式出现,这种团块的形式不以生理解剖为基础,而以趣味性为主,淡化严谨的结构比例关系,强调艺术形式,追求艺术夸张与艺术概括。[3]陈思平一文中的粗率与不规则便对应着这种“团块”形式,在霍去病墓雕刻、长安县斗门镇西汉昆明池遗址的织女像等汉代雕塑中均不难发现这种风格。这两篇文章的“最大公约数”,便是汉代视觉艺术的“语法”与根本性的造型方式。

1.汉代雕塑的造型方式

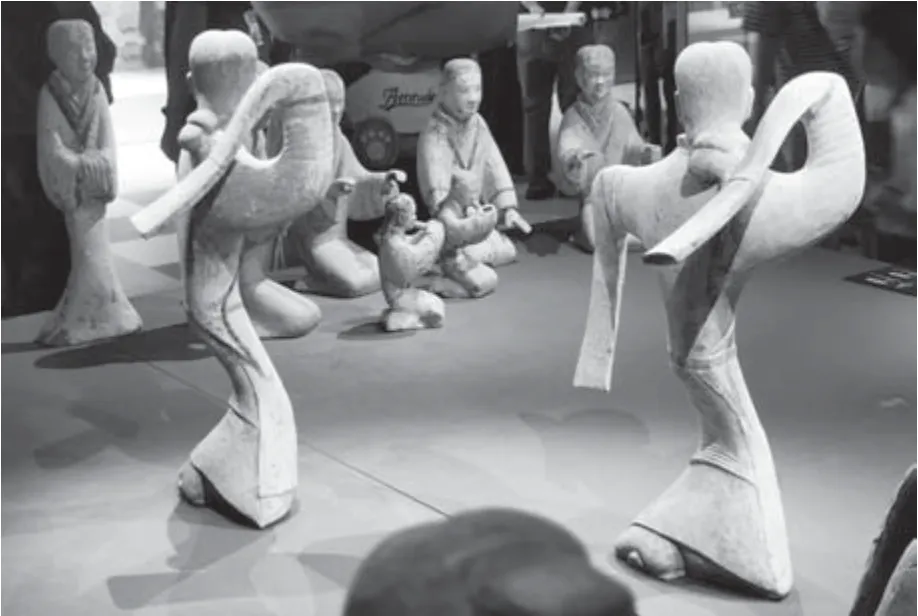

图1 是西汉早期的一组俑,以多个典型姿态生动还原了乐舞场景。其中的立俑的构型方式非常具有代表性,如陪葬佣、石翁仲等中国传统雕塑中大量站姿人物普遍采用的是这种筒状造型方式;跽坐俑可由这种筒状派生而来:将直立筒状的下半部分进行压扁与折叠,两只胳膊是附着在主体上的两个小筒;正中的两尊舞蹈俑,动态生动形体富有变化,但依然可以看作由“筒”生发出的造型方式——不同横截面的筒状物串联在运动的主轴线上,人物从头到躯干再到脚为一条主轴线所贯穿,两条胳膊则形成另一条主轴线,一系列横截面不一的筒状物便被这样组织到两根轴线构成的整体中。无论甩动的袖子或随着腿部运动的下摆,都统合在这样的构型方式下。其腿弯的褶皱处理尤其值得注意,程式化的处理方式使其成为附着在筒状表面的装饰性构件,褶皱的抽象化与装饰化并非为解剖与动态服务,更多是加强视觉上的疏密变化与节奏关系。这种忽略内部形体结构,在雕塑表面进行装饰的方式与上节中“团块”造型结合阴线雕刻的造型逻辑是类似的。

图1 彩绘乐舞俑,西汉前期,陶,陕西考古博物馆藏

2.平面性与正面律

无论筒状、剪影抑或团块,这些造型手段的共通之处是均在一定程度上将对象化约为一种相近的“表面”:剪影等同平面,筒状与团块则是圆筒曲面或不规则面,相当于将前者的平面包裹在一个柱体或不规则形状上,绘画的平面细节就可以转为圆柱表面浮雕化的细节或团块表面的阴刻。绘画与雕塑便以这种相通的造型途径,共享着对现实相似的转译与表达方式,立体的对象在这种造型方式中被多多少少转化为一种平面性的对象。

这种平面性表现为造型方式中正面律的大量运用:选取对象最具代表性的正面或正侧面进行表达,当物象相对复杂时则选取某个主要立面,将突出这个主要立面的部分进行空间纵深上的压缩、形体上的缩短,保证在观看主要立面时能够获得协调、完整而清晰的印象,如跽坐俑的大腿长度往往被缩短。同时,前文中提到的克制雕塑中剧烈的起伏变化,将对象还原到相对一个相对整体的形状,以利于表面的装饰;以及将雕塑作为单一的表层处理,没有内外套嵌关系、造型并不暗示内部肌体的结构与解剖这些特征,也均可看作一种平面性的造型特点。

3.“唐代方式”中的新主题

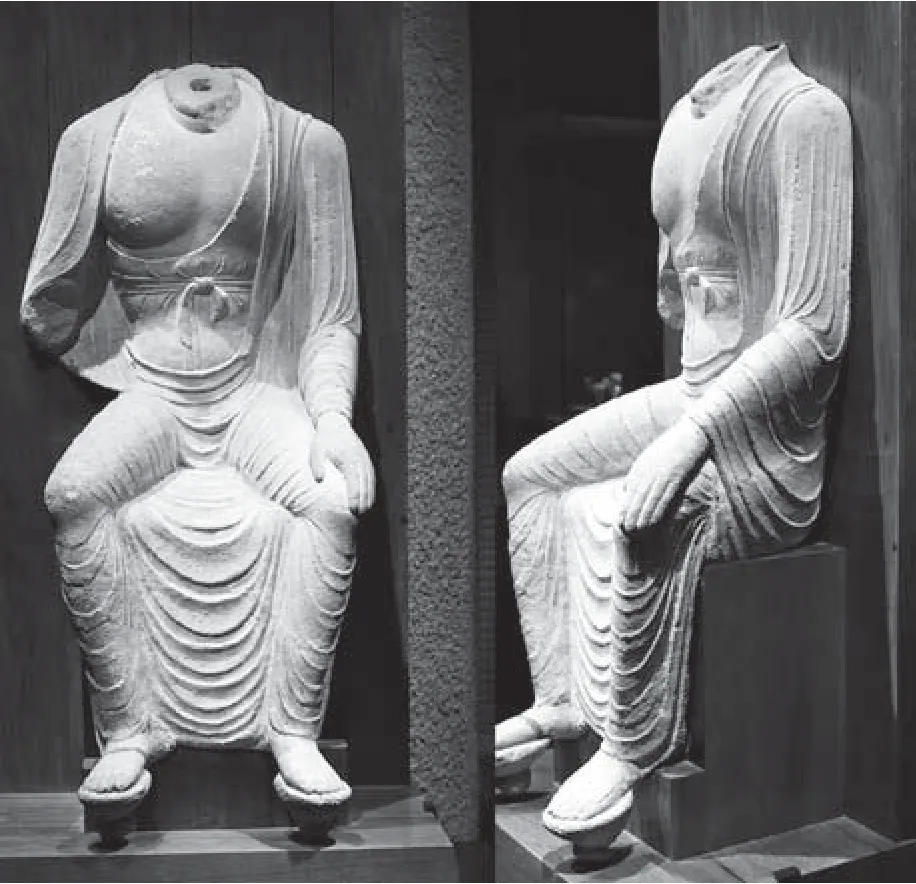

图2 是来自唐代天龙山石窟21 窟的佛坐像,我们能看出其与汉代风格间的差别很大,突出的一点便是这尊造像虽为着衣,但对人体的表现倾注了大量精力。在汉代造型艺术中,类似的人体表达方式未见出现,①此前中国艺术中也偶有人体,如秦百戏俑非常写实但未见这种理想化的处理,进入汉代后对肉体的关注迅速消退,汉阳陵俑塑造了裸体,但其在造型上显雷同与概念化,相较其不同的面部特征,身体更多以一种程式化的方式被制作出来,更何况其胳膊为木制可活动、穿了衣服。因而这种处理方式当与仙神方术思想联系更密切,并不意味着人体这个重要的主题进入了造型艺术的视域中。同样,如说唱俑等题材也涉及人体,但均未脱出前文总结的汉代造型方式。即便有也多统摄在团块、筒状抑或剪影这些本土造型方式中。人体作为在唐代视觉艺术中得到高度发展的一个重要维度,与其相匹配的造型方式在“汉代方式”中并不存在,对这种造型方法姑且称为“唐代方式”,对其分析后文展开。

图2 佛坐像(正面与侧面),唐,石雕,高 95.5cm,日本东京国家博物馆藏

视觉艺术中的人体主要由印度佛教艺术引入,汉唐之间的魏晋南北朝时期,人体元素在本土的佛教雕塑中始终有或多或少的体现,如西秦时期炳灵寺石窟169 窟佛立像,现藏于美国大都会博物馆的一尊北魏时期笈多风格鎏金弥勒佛立像,云冈、巩义等石窟中的飞天形象等。但因服饰、风俗、传播路径的变化①五世纪末至六世纪中期犍陀罗地区为信奉印度教的统治者占领,西域佛教艺术输入道路被断,这段外来风格与外来造型方式的“空窗期” 客观上促成了诸如秀骨清象、褒衣博带为风格特征,内核实可看作本土传统造型方式的再次流行。等不同,人体在汉唐之间绝大多数时期的雕塑中并未像后来的唐代造像中那样,既普遍存在,又具有高度水准。因此可认为汉代方式与唐代方式之区别,极大程度上来自于人体在雕塑中的表现,它是撬动汉代造型模式向唐代造型模式转变的决定性支点之一,那么不用考察整个魏晋南北朝雕塑史,只要将人体元素视作“抓手”,并把它与上文所总结的汉代造型方式进行比较,考察何者在造像中形成主流便能大致把握到这个撬动发生根本性变化的时间点。

北魏永平三年(510 年[4])张雄造观世音像(图3)较为典型地体现出影响了大半个中国的褒衣博带风格。此像面部清秀,身体部分仍能看出明显的汉代造型模式:厚厚的佛衣仿佛一个“壳”,内部肢体走向、躯干结构等均未被外部的衣纹所体现,可将该造像视作是一个不存在内部进一步结构的、上圆下方、上小下大的筒状,雕塑家是对这个筒状的表面敷以装饰。此外从侧面看,虽然造像的体量厚度与圆雕相差无二,但手臂明显缩短,双手手印紧紧贴合在身前,下裳则被完全压缩在一个平面内,使得正面观看时造像双手的手印与衣服得以被统一在一个起伏不大的空间纵深中,主要立面统一协调,形成清晰、优美、有序的绘画式印象。这件造像并无人体元素,反倒能看出如跽坐俑中在圆雕上进行局部纵深空间压缩等汉代造型的影响。

图3 张雄造观世音像(局部),北魏永平三年(510年),石雕,邺城考古博物馆藏

而就在张雄造观世音像之后20 年,南朝梁中大通元年(529 年)释迦牟尼立像(图4a)则衣薄贴体,保留了柔和整体性的同时,通过“筒状”截面非常微妙的变化,对胸腰胯三个部分进行了区分。与南朝关系密切的北齐青州,其造像中的一些元素也出现了变化。图4b 的北齐造像其风格应当与笈多时期的鹿野苑(今称 sarnata 萨尔那特)流派有关,该派的风格“以僧衣全无衣纹表现的‘薄衣派’为特征,几乎与耆那教祼体造像一般无二,推想尊像通体彩绘的可能性很大。”[5]但与鹿野苑“薄衣派”不同的是,这尊北齐造像的人体要素明显削弱了很多,似乎汉代的造型习惯又在起作用:先将造像纳入到一个柔和而清晰的整体形状中,再将其作为“表面”进行精美的风格化装饰,但在造像的手臂等部分能看到略似婴儿肥的肉感,其手法是将诸如上臂、小臂、手背、手指等进行区分,看作相对独立的一个个部分,再将每个部分的体积略作膨胀夸张。这两件作品中的汉代艺术造型方法仍较为明显,但无疑与褒衣博带式有很大的区别,这样似乎便能形成一个笼统的看法:即6 世纪始,为表达人体服务的一种系统性的造型法开始普遍地纳入到本土雕塑艺术史的轨道中。

图4 a 释迦牟尼立像,南朝梁中大通元年(529 年),高 158cm,石雕,四川省博物馆藏

二、凹凸画中的人体造型方式

这种新的造型方式出现来自于100 年前:印度笈多王朝的艺术风格由龟兹、于阗、鄯善等葱岭以西以北地区的西域诸国,经犍陀罗故地、毕迦试故地,沿丝路传入中国。在新疆克孜尔石窟壁画、①5—6 世纪佛教艺术中涉及人体形象的作品进入中国的路径较为明确的至少有两条:一条以克孜尔石窟壁画为代表,克孜尔壁画可分为初创期(3 世纪末至4 世纪中)、发展期(4 世纪中至5 世纪末)、繁荣期(6 至7 世纪)和衰落期(8 至9 世纪中),其中4——7 世纪的发展与繁荣期是裸体形象最多的时期。相关研究见霍旭初.克孜尔石窟壁画裸体形象研究[J].西域研究,2007(03):45。另一条为南朝梁武帝奉请天竺佛像的影响,此线索较大程度上影响了青州造像。见黄春和.青州佛像风格与印度笈多艺术[J].雕塑,2003(01):42-43。甘肃敦煌莫高窟壁画中出现了以明暗手法,即所谓凹凸法表现人体立体感的绘画。该技艺来自笈多艺术主要的弘扬与输出源头阿旃陀石窟中的壁画。凹凸法对中国绘画的影响众所周知,通常被认为是南朝萧梁(502—557 年)张僧繇“凹凸花”的源头:“寺门遍画凹凸花,代称张僧繇手迹。其花乃天竺遗法,朱及青绿所成,远望眼晕如凹凸,就视即平,世咸异之,乃名凹凸寺。”[6]结合这个描述,可以想见当初这些壁画上的佛教造像中的人体能营造出强烈视错觉感,那么这套绘画所运用的造型方式到底与本土的造型方式有何不同?

萧飞羽握住她的手腕,她这才发现她不仅不能发声,而且连身体也没有知觉。她嗅到了死亡的气息,魂飞魄散地看着萧飞羽松开她的手腕抚摸她的身体。萧飞羽不仅翻弄她的云发,打量她的耳朵眼、肚脐,而且还分开她的双腿端详,甚至连她的腋下、指缝、脚丫也没放过。把她从头到脚折腾了一番。萧飞羽瞧着她的身体,又似乎像根本没有注意到似的沉思着。好一会萧飞羽脱靴上床盘膝坐下双臂舒展,如狂风骤雨般的掌击,指点落在了她没有知觉的身体上。

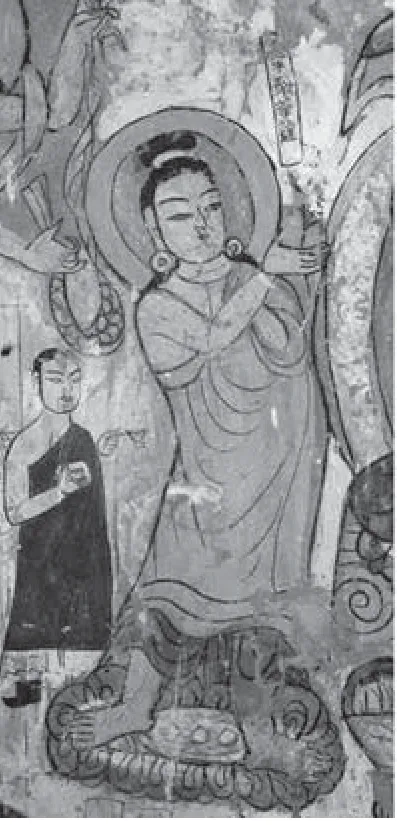

将炳灵寺169 窟壁画胁侍菩萨与莫高窟二七二窟窿菩萨对比便可看出区别(图5):左图中胁侍菩萨若抛开宗教仪轨与文化上的异域元素外,其造型方式仍有较强汉代艺术的影子:躯干呈筒状,衣褶则更多为这个筒状表面的装饰,与内部人体无关,双脚简单地放在下裳下端,由脚上溯至小腿乃至躯干的联系明显较为生硬,这位作者应当更适应传统宽袍大袖式的、更重视总体外轮廓表达的造型方式,于是将着衣躯干与暴露着的四肢外轮廓像拼图那样接在了一起,人体这个整体性的要素似不在其考虑范围内。这个胁侍菩萨的造型方式更像是在烧造一个俑,以模块化的方式将分别烧造的中空躯干与暴露在外的腿部粘合起来,不用追究内部的人体结构。

图5 a 说法图(局部),西秦,壁画,甘肃省永靖炳灵寺 169窟 7龛

右图胁侍菩萨虽然由于变色的原因,表现体积凹凸的晕染部分已经变成了较粗的黑线,看不出原初的效果,但可以明确的是与左图相比属不同的造型方式。胁侍菩萨的头部与胸廓呈卵形,二者以圆柱状脖子衔接的手法显然与古希腊艺术造型方式的传播有紧密的联系——人体被处理成一系列介于理想化与自然状态之间的几何形状,更不用说“三屈式”的站姿与古希腊雕塑对立平衡(contrapposto)站姿间的相似与联系了。在这种造型方式中,人体是被分节、分段表达:脖子、腰腹、上下臂等形体的起止节点位置都被明确交代,相当于在画面的虚拟空间内部,制造一系列的几何体形状。

最大的不同来自两张图对腿部与躯干衔接关系的表现,左图的处理方式前文已有讨论,右图中能看到菩萨小腿处隐入下裳的轮廓线,若将腿部两边、双腿之间的下裳飘起部分移除,双腿的廓形便与上身构成了一个完整连贯的人体,意味着在起稿阶段是先有人体,再于其上覆盖服饰,也体现了中国人物造像艺术中此前似乎未有的“内部”人体与“外部”衣服相互对应的意识。

这便也形成了动态组织效果的不同:凹凸画能够营造“远望眼晕如凹凸”的明暗视错觉,那么这些几何形状也就要求相对客观,似乎是真的有一组实体的形状摆在空间中。若有动态,则在运动的变化中保持每个部分、每个几何体自身的稳定性——一个圆柱在倒下后,造型方式能引导人们将其仍感觉为原来的那个圆柱,而非变成了什么别的形状——其前后、穿插、衔接等不以艺术家主观意志与临场发挥为转移,形状是被类似于后来西方文艺复兴透视法那样量化地“建构”起来,否则必然带来视觉上的混乱与幻觉效果的减弱。在169 窟壁画中,脖颈根处的弧线与略显生硬的“三屈式”站姿应当来自凹凸画的影响,但这种站姿更多是对姿势轮廓的模仿,而非建立在新的造型法对形状的不同组织方式上。此外,四川甘肃等地的画像砖中不乏表现运动中人物的作品,多使用线条表现服饰宽松的轮廓、造型与现实似与不似间的张力构成对运动的感觉经验。人与服饰的关系在运动中以一种非确定的动态整体关系呈现,更多依赖艺术家自身的经验与临场发挥,在量化的法则上显然没有凹凸画那么明确。但在人体、人体与衣纹的关系引入到运动中后,所呈现的就不能只是以往飘动的线条与动感化的轮廓所共构的动的“感觉”,而是落在实处的具体形式,需要对衣纹和人体二者间的视觉对应关系进行明确的说明。

因此,可以说凹凸画是一种由内部人体开始,再为其“穿衣服”的造型方式,而本土一直沿用的汉代造型方式至少在人物造型法则上正好与其相反。凹凸画提出了汉代造型方式中没有大规模遇到过,或是以诸如上文褒衣博带式风格巧妙“忽略”的三个问题:一、人体该如何表达。二、先建立人体再穿衣服,衣纹应当怎样处理。三、人体、衣纹与动态又该如何进行整合。尽管现在看来敦煌艺术家们对明暗阴影画法的处理稍显程式化,但画面线索本身就既提出了问题,又提供了解决方案:建立一套不同于汉代方式的新的造型方式。

那么在中国工匠不太可能看到印度雕刻原作,多依靠绘画与粉本制作雕塑的情况下,凹凸画的造型方式如何转化为三维空间中的雕塑?

三、“唐代方式”的形成

从6 世纪凹凸画影响南朝张僧繇开始,其后直到唐代不断有大小尉迟、玄奘、王玄策等要么来到汉地,要么远赴印度取回印度艺术范式,一套新的造型方式的建立与成熟也并非进入唐代后便一蹴而就,而是一个持续性的过程。以龙门石窟奉先寺群像为例,其中的胁侍菩萨已出现了身姿扭动,但仍体现出对凹凸画造型方式消化中的状态,“唐代方式”真正在绘画与雕塑中的成熟为唐高宗李治之后至8 世纪初之间,继而在盛唐进入顶峰,那么不妨略过初唐,考察最终唐代方式的面貌与造型逻辑。

1.人体

前文曾指出汉代造型方式处理较复杂形体如乐舞俑时,可看作是将不同横截面的筒状物串联在运动的主轴线上,并保持其一气呵成的整体感。本土造型方式转化为凹凸画中的人体造型方式需要做出的调整便是:一、将整体融贯的筒状物拆分为多个形状。二、借鉴视凹凸画中幻觉效果描绘出的人体各部分立体形状,对此前拆分后的形状进行相应处理,最终将这些形状匹配到雕塑造像上。

这种处理方式在图4b 北齐造像的手臂部分便能看到,两种造型方式转变的发生当然没有上节文字描述得那么死板,凹凸画造型方式的格式塔与汉代范式的格式塔也并非格格不入——分节分段之后的每个形状依然可以看作是各种藕节形、筒状物,区别在于从整体融贯、一气呵成变为强调每个部分的起止节点。从这个角度看,凹凸画的形状量化法则与晕染形成的视幻觉,相当于在平面上画出“雕塑”,能够以类似“说明书”的方式给出雕塑造型方式转换的操作技术。

2.人体与衣纹

在解决人体问题后,便是人体与衣纹呼应的问题。这个问题实质可理解为一种“透明性”,即衣纹与衣纹内部的形体同时呈现在观者眼前,或观者能通过外部衣纹感觉到内部形体的视觉效果。图5b 中北凉胁侍菩萨腿部与隐藏在衣服下的躯干衔接,实质就是一种“透明性”——通过内外层关系的照应,使外轮廓与内部人体结构协调统一,在图6①图6 b 转引自曾齐宝.论中国传统雕塑中的塑绘一体[D].杭州:中国美术学院,2016:37。的唐代壁画与线刻中我们能看到:这两尊垂足坐的佛像小腿的轮廓都直接与下赏重叠在了一起,尤其右图中小腿线条甚至与衣褶交叉了好几次。左图中坐佛大腿内侧与下裳间的连贯线条被有意识断开,也意味着画家在通过连断关系暗示出衣服内部的肉体虚实。在既往的造型方式与视觉结构中,线条多被视为处在一个统一的平面内,其交叉与中断会被视为形体的冲突与中断;而在内外结构作为表达重点的造型意识下,当这些线条与造型适当结合时,就能够被看作是处在不同空间纵深中、形体内与外两个层次的包裹与重叠,衣纹与内部形体结构的关系能够被“解读”出来,形成一种从外向内,剥洋葱那样层层递进的感觉。

图6 a 佛国品(局部),盛唐,壁画,敦煌103窟东壁

3.动态与纵深空间

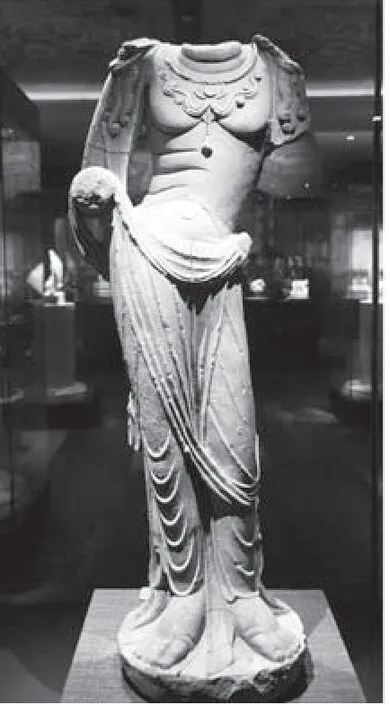

形体的分段分节化的表达结合这种透明性又推动了对动态的表现力。凹凸画所带来的由内而外的造型方式便于对几何体先行组合,而后再依这些几何体的整体外形赋以衣物,图7 的两件三屈式造像在动态的组织上便能看到这种方法的运用,身体被分段分节表现为一系列的卵形体或藕节体,将这些藕节体的中轴线端点相匹配,再以端点为轴心,形状的中轴线绕轴心进行运动就能变化与组合出生动的姿态。在人体内结构的动态组织完成后,衣纹则表现为外部变化的线条,对这些运动中的分节造型进行体积上的暗示、统合与串联,这时的衣纹就不仅是各个筒状物表面的装饰,而呈现出一种透明性的幻觉。

图7 a 胁侍菩萨立像,唐,石雕,邺城考古博物馆藏

既然从凹凸画开始,形状便能被幻觉营造为空间中具有实在长宽高的形状,并组合发展出多姿多样的动态,那么自然意味着这些造型在空间中有着无数的运动朝向,而并非局限在一个隐约的平面上,这也是不少唐代造像突破平面性,明确有意识向三维纵深空间发展的原因之一。图2 中的天龙山石窟21 坐佛像便能够明显看出大腿修长,脱离了身体所在的空间平面向前方伸出,形成了很大的纵深。前文已就以往中国雕塑往往压缩雕塑主立面的空间纵深作过论述,而这尊佛坐像的腿部比例未被缩短,使其侧面轮廓形成了略显硬朗的上身—大腿,大腿—小腿的两个直角,仿佛从侧面看到的台阶一般。需要注意的是:石刻造像是在硬质材料上做减法,开山辟窟颇为不易,一处雕刻错误往往需将构图向材料深处整体再推一层,相当于“擦除”整个表面,于石窟雕塑而言费时费工,对基于单块石料的单体造像而言浪费材料且容易越做越小。故石窟造像、大型石刻造像不仅出于正面律与平面性视觉结构习惯,也出于客观材料与技术原因,往往更倾向于压缩纵深空间。此尊造像所处石窟为石灰石质地,雕琢相对容易,且垂足坐腿部向两侧打开的角度相对跏趺坐更小,但在空间纵深的处理上无疑与唐代前的多数造像乃至汉俑的造型方式出入甚大。

4.体积感

张彦远转载张怀瓘的评论:“象人之美,张得其肉,陆得其骨,顾得其神。”[7]154张僧繇凹凸法的晕染与错觉之“肉”,对应在雕塑中就是对体积感幻觉的强化,肉不在胖,胖是整体性的膨胀,分节式表达可以在总体量不增加的前提下形成“肉”感。图2 与图7 中的三尊唐代造像,从总体上看均不显胖,甚至有窈窕之美,其每处肢体都进行了分节,而后对非节点处的体积形状略作膨胀,便形成很强的体积感。如图7 中的腰腹,图2 中的大腿等,若将其安在真人身上均显纤细修长,但不妨碍其肉感与弹性的体现。

凹凸画带来的这种造型层面的转变,甚至已经跃出狭义的造像范围,扩展到动物雕塑(图8a),这使得这种造型方式成了一种远不限于造像,而是被普遍运用的“唐代方式”。为何唐代前的大多数时期,绘画与造像中均抑制肉体,而唐代又如此热衷这种肉感与膨胀感?并且唐代包括但不限于造像,如动物乃至柱础的莲花纹样浮雕等,其体积感往往超过其前后的时代?

图8 a 护法兽,唐,泥塑彩绘,高95厘米,敦煌莫高窟第321窟,俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆藏

不妨做个猜测,将这类强化过体积感的雕塑放回遍布凹凸壁画的原境中,或许就更能理解其协调之处及当时视觉艺术中普遍流行的塑绘一体效果。新的造型方式鼓励强化每一个分节的体积感,以使得雕塑中节与段的效应更易凸显,这些被强化过体积的节与段在工匠们敷彩装銮后,宛如凹凸画中晕染及使用白色勾勒出体积高点的视觉效果。雕塑本身的光影与其周围的凹凸画幻觉便形成视觉上的匹配与二次错觉:墙上绘画是“远望眼晕如凹凸,就视即平”,画旁的雕塑造像则是远看宛如凹凸画,近观却是矗立在三维空间中的实体。就如奥登堡考察团 1914 年所拍摄的这张莫高窟 321 窟照片(图8b),其中的力士与护法兽何尝不像一副整体的凹凸画呢?

结语

张彦远在《历代名画记中》记录了游览千福寺所见杨庭光、韩干、吴道子等人绘制的壁画,其中提到“造塔人,木匠李伏横,石作张爱儿。石井栏篆书,李阳冰,石作张爱儿”,[7]96即一位名叫张爱儿的雕塑家完成了塔与石井栏上的石雕。此时是会昌法难之后,很多造像已经被破坏,且张彦远所见的壁画很可能是接近图6 中的风格,当与图5 的北凉凹凸画有一定区别:通过晕染制造幻觉的方式已转化为盛唐后用线条制造幻觉的方式,与这些张彦远可能看到绘画风格相比较,不难看出上文中所举的三件唐造像的衣纹在吸收了新造型方式之后也呈现出一种线性感觉。十六国、南北朝时期的凹凸画在张彦远的年代或许已成为一种遗产,本土的视觉偏好在吸收外来造型方式后再次形成了新的创新。

唐代对引入的造型方式进行的本土化改造与本文中南北朝时期的佛教造像共同说明:造型方式的变化并非简单的本土模式被外来模式“冲击—反应”的过程,而是所谓被影响的一方主动对待与处理这些影响的结果。同时,这种不亚于范式转换的巨变并不意味着“唐代方式”对“汉代方式”的完全取代与断裂,事实上如较有代表性的唐俑、三彩马等唐代雕塑中仍能看到对汉代造型方式的延续,并与“唐代方式”糅合焕发出新的生命力。

阿恩海姆(Rudolf Arnheim,1904—2007)指出:“视觉不是对元素的机械复制,而是对有意义的整体结构式样的把握。”[8]什么是有意义的整体结构,在各个民族与文化眼中往往并不一样,造型风格是视觉表征,而造型方式则是这种有意义的整体结构的感知、组织与呈现的系统性工程。对此不做深入考察无以回应风格与造型史上的重大变化在具体实践层面的形成:工匠们先前是如何看?如何做?其后又是如何看?如何做?为什么这样处理而不是那样处理?但遗憾的是,中国传统雕塑史很大程度上是一部无声的作品史,缺少工匠、艺术家自身的叙述,几乎唯一的一部实践者的理论总结,唐代杨惠之《塑诀》也散失于历史中,因此实践者主诉的一手资料或已成空缺。一些画论著作中也会记载雕塑家,但宋代起雕塑便逐渐被视为皂隶之事,逐渐排除出批评讨论的视野。现有张彦远、郭若虚、刘道醇等人的著作中,关于雕塑家的章节多为事迹记载,作品描述则往往高度凝练,如《五代名画补遗》中列“雕木门”神品一人伎巧夫人严氏,曾用檀香木雕刻五百罗汉,“其形相侍从,一一乎出,皆兹觉法相”。[9]而供养人、赞助人角度的描述则略显格套或夸张,如“敬造释迦石像一躯,庄容雕华,丽同金质,相好之美,等昔真容”。[10]但各个时期的“相好”各有不同内涵,若停留在模糊化的描述方式,自然会损失对内在不同转变的把握,因此本文从形式分析的层面进行倒推,从这些古代工匠同行的视角出发,尝试解释唐代造型方式与此前相比,究竟发生了怎样的底层变化。

方闻认为:“中国绘画和雕塑的人物形象从汉到唐(公元前3 世纪到公元8 世纪)渐从上古的‘正面律’逐步发展对自然三维空间形象的理解。中国佛教艺术造像,所经历上古‘正面律’、过渡时期到成熟时期三阶段的演变,恰与贡布里希的‘希腊奇迹’相对应。”[11]对此说的分期及与希腊奇迹的比较不作展开,毋庸置疑的是,这种外来造型方式与本土艺术传统的融合的确形成了历史性的巨大创新与“奇迹”。在已经适应了现代性激烈变化的今天看来,“中国传统雕塑”似乎是一个整体,但在当时这种从造型观念到最终呈现结果的变化当可认为是一次艺术“革命”。