古风遗韵:从“含羞维纳斯”图式看情念如何程式

洪 枫(北京大学 新闻与传播学院,北京 100871)

在阿比·瓦尔堡(Aby Warburg,1866—1929年)的《记忆女神图集》(Bilderatlas Mnemosyne)39 号图板(图1,1929 年)最顶端,面积最大的是波提切利(Sandro Botticelli,约公元1445 年—1510年)的《维纳斯的诞生》(Nascita di Venere,1485年),它的左下方是波提切利更早期的作品《春》(Primavera,1480 年)。1893 年,瓦尔堡的博士论文以这两幅画为研究对象,还原了波提切利创作的历史文化语境。他追溯了《维纳斯的诞生》与波利齐亚诺(Angelo Poliziano,公元1454—1494 年)诗歌之间的关联,并深入探讨了诗人的灵感源泉。瓦尔堡随着诗人的描述将目光投向头发与衣饰的细节,却并未给予维纳斯形象足够的关注,仅提及一幅《维纳斯的诞生》草图(被瓦尔堡认为并非出自波提切利之手)中有一位女性姿势与《美第奇维纳斯》(Venus de’ Medici)大致相似。[1]104也许在瓦尔堡的年代,波提切利的维纳斯姿势与《美第奇维纳斯》相仿已是不言而喻的事,毕竟两者在西方艺术史范畴都归属于“含羞维纳斯”(Venus Pudica)图式。但从古典时代到文艺复兴,这一图式长久存在,且《维纳斯的诞生》对这一古代图式的再现正对应了瓦尔堡的“古风遗韵”(Nachleben)概念,亦即情念(pathos)表达的迭代模式。[2]“古风遗韵”取自吴琼的翻译,他指出《记忆女神图集》本质上即是将艺术视为记忆术,而“艺术中的‘古风遗韵’就是人类原初的、宇宙论的生命张力与情感极性在历史或时间性中作为表征、症状和危机疗法的‘强迫重复’”。[3]也就是说,情念是通过一种“强迫重复”来表达的,所要传递的是一种类似“文化因子”的情感能量。在图像表达中,这种“强迫重复”体现为图式的持续重复。

图1 记忆女神图集3 9 号图板,1929年,英国瓦尔堡研究院藏

图式的不断重复指向了人类共通情念的循环再现。对这些情念的表征常常跨越了媒介、文化与信仰,并在相当长的时空内非连续性地存在,成为一种程式(formel)。反复出现的程式也许显得有些“刻板”,甚至被诟病为空洞模仿,但程式亦指向了一种视觉与情感勾连的模式。这也是为什么瓦尔堡在阐释自己的情念程式时有时称之为情感姿势程式(emotive gestural formulas),[1]262有时又称之为情感修辞程式(emotive,rhetorical formula),[1]493这些术语都试图捕捉在情感表达中视觉形式与意义之间的联系。更多的时候,情念程式一词与情感程式(emotive formula)直接通用,在瓦尔堡的研究中主要集中在古代剧目中的姿势上。[1]15

姿势在此作为双重媒介存在着,既是身体的,亦是图像的。当它反复出现、被描摹转写时,就成了图式。公元前5 世纪末至4 世纪初,一尊希腊塑像上的铭文指出了图式与其所象征意义的关联:“图式把他的英雄行为的等级显示得清清楚楚。”[4]88-89可见图式与意义的关联古已有之,且被用作一种形式上的评价标准,影响着观者。但图式所表征的意义却会随时间变迁。在这种关联与流变中体现出一种集体记忆的建制程式,这一理路至少可以回溯到亚里士多德对于形象和思维的讨论,他认为思想不能脱离感性广延而存在,“影像乃是感觉能力的共同属性”[5]“我们思辨时,也一定是在思辨着某种影像”。[6]图式上的相似也许仅是程式上的借鉴,但《维纳斯的诞生》却是文艺复兴如何复兴古代遗存的实证,故而本文借此来分析瓦尔堡的“情念”如何“程式”。

一、谦逊:含羞维纳斯的原初情念

含羞维纳斯也被音译为维纳斯·普迪卡,意指一位裸体女性(无论站/卧)一手遮蔽私处,一手置于胸口,整体呈现闭合姿态。[7]86萨洛蒙(Nanette Salomon)称,正是这种既遮蔽又强调性器官的姿势将观众变成了偷窥狂,想看的欲望与“端庄”(modest)雕像不被看到的愿望相匹配,使这一图式被称为“普迪卡”。普迪卡一词可追溯至拉丁语中的“阴部”(Pudenda),同时表示女性生殖器和羞耻。[8]94实际上,普迪卡对应的词源应该是拉丁语“浦狄喀提亚”(Pudicitia),可粗略地翻译为贞洁,它本身也是贞洁女神之名,有其自己的崇拜。朗兰兹(Rebecca Langlands)认为浦狄喀提亚的概念是多维的,它“在罗马文献中表现为神、核心公民美德、心理状态、身体状态;它与羞耻和对社会界限的认识、荣誉、勇敢、声誉、爱国主义、自我控制、对他人性生活的家长式权威和个人脆弱性等品质有关。有时,浦狄喀提亚的各种特征相互冲突,这种复杂性承认社区在试图建立无形边界并控制个人生活中难以捉摸的复杂领域时的种种固有问题,以及罗马文化各部分之间不断萌发的矛盾”。[9]2-32

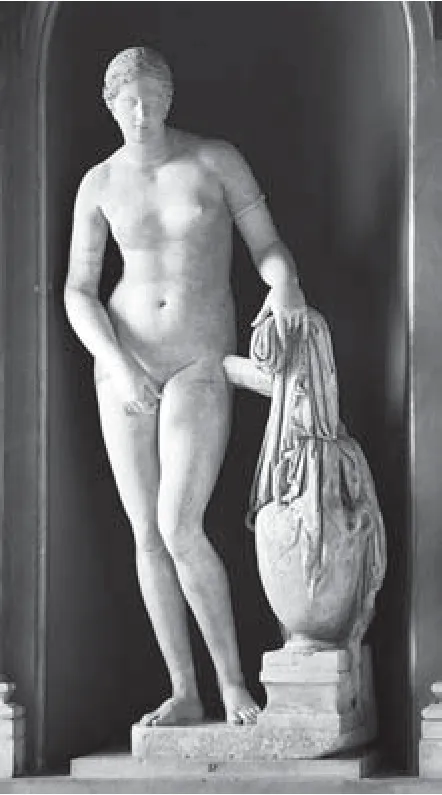

再往前追溯,浦狄喀提亚概念与古希腊的“爱多斯”(α ἰδώς,古希腊语aidōs,谦逊女神)分不开。这就要提到含羞维纳斯的原型,通常被认为是公元前4 世纪希腊雕塑家普拉克西特利斯(Praxiteles,公元前395—330 年)的《尼多斯的阿芙洛狄忒》(Aphrodite of Knidos,又称Aphrodite of Cnidus, Cnidian Venus,以下简称普氏维纳斯)。据称,普氏维纳斯是目前已知希腊历史上第一个真人大小的裸体女性形象,也是第一个用手挡住耻骨的裸体女性雕塑。尽管该作品的原始版本被烧毁于公元476 年的一场大火中,但在那之前,这座雕像已有诸多不同大小、材质(包括粘土、青铜、大理石等)的复制品散布在地中海世界各地。[10]9得益于其在古代世界的广泛复制,我们可从幸存的描述和复制品中窥得原作的大致概念。

藏于梵蒂冈博物馆(Vatican Museums)的普氏维纳斯(图2)是众多复制品中最为著名且据称最忠实原作的版本。该雕像展现了裸体女神一手置于私处前、一手置于织物之上的瞬间(通常被认为是阿芙罗狄忒刚出浴的时候)。卢锡安(Lucian,约公元125—180 年)在《爱情》(Amores)中提到观看普氏维纳斯的经历,称女神一丝不挂,其美丽展露无遗,唯独一只手遮住了“爱多”(αἰδῶ,爱多斯的单数宾格)。[11]尽管这篇文章据称乃后人仿卢锡安文笔之作,但显然普氏维纳斯一手在前挡住耻骨确有其事。

图2 尼多斯的阿芙罗狄忒,仿普拉克希特列斯,约公元前350年,梵蒂冈博物馆藏

爱多斯常常被英语世界的人们认为是羞耻(shame)与内疚(guilt)的综合体,这两种情感都与他者对自己的眼光有关,但在古希腊语中,人们并不区分这两种感情。爱多斯还带有自我控制的意思,这种自我控制亦与他人的目光不可分割。[12]因而当爱多斯精神被普拉克西特利斯用女神雕像表达出来时,很多研究者认为阿芙罗狄忒那置于耻骨前的手不仅遮蔽了私处,实际上也强调了私处。[8]36-37维尔德斯(Teun Velders)称含羞维纳斯“以如此和谐的方式结合了三种品质(审美、伦理和情色),以至于两千多年来,艺术家、作家和哲学家出于多种目的一再使用它,而它最重要的标签是美”。[13]

希腊曾将裸体视为高贵文明的标志。在其修辞话语中,正是对身体美的认识使其区别于野蛮未开化的地域。在公元前4 世纪至3 世纪,希腊和近东的裸体女性形象经历了重大变化。这些变化主要源于贸易和殖民活动带来的文化交流,不同文化在对裸体和性别的态度上存在明显区别,因此,即使是普氏维纳斯也需要制造出“刚出浴的瞬间”来将女神的裸体合理化。在希腊,女性的端庄与她的衣着紧密相连,以至于爱多斯有时可被视为一种服饰,穿上它可以遮掩女性的羞耻感,脱下则可能彰显出这种羞耻感。[14]

古代人认为一个人的相貌会透露其品格,[15]而硬币则通过镌刻形象使其受众铭记这种品格。当浦狄喀提亚作为一种道德力量与女神关联时,古罗马皇帝便将其镌刻在硬币背面以昭示贤德。瓦莱里乌斯·马克西姆斯(Valerius Maximus,公元1 世纪)将天后朱诺(Juno)视为注重浦狄喀提亚的女神,并将这种美德视为对国家政治稳定至关重要的因素,且应由男女共同分担(尽管这并不意味着男女在社会中享有平等地位)。[16]21现藏大英博物馆的古罗马硬币就包含至少两枚银币正面为哈德良(Publius Aelius Traianus Hadrianus,公元76—138 年)头像,反面为着衣戴头纱的朱诺正面全身浮雕。图3 即为其中一枚,正面铭文为:凯撒大帝特拉亚努斯·哈德良努斯·奥古斯都(IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG),反面环绕铭文为罗马教皇(PM)平民保民官(TRP)第三任执政官(COS III),朱诺像则立于PVDIC 字样中间。PVDIC 即浦狄喀提亚的缩写,哈德良将其形象化于铸币上来传播,意即将自己的政权置于具体的神性之下,在宗教意义上指明自己的个人品德无可指责,有资格为神服务。[17]图像显示朱诺右手置于胸前,左臂虽弯曲却未放在身前遮挡阴部,且浮雕未刻画胸部起伏,像是故意弱化了性别。除此之外,该浮雕整体姿势与含羞维纳斯图式相类(甚至也有微迈向前的腿部),只是此处的“含羞维纳斯”不再是裸体。古罗马由此将神人格化,并予以展示、以供效仿。硬币以国家的权威保障着物质的交换与占有,其流通建基于群体内的共识与信任。印制在硬币上的图像不仅会被广泛传播、看见,还因以国家为背书而获得神圣性。

图3 罗马银币,公元119—123年,大英博物馆藏

“硬币是根据这样一种想法推导出来的,即认为钱币是刻印出来的‘真实的图像’的复制品。”[4]174至少从萨宾娜(Vibia Sabina,公元83—136 年)时代起至公元285 年,皇室女性的硬币上也都能看到浦狄喀提亚的神话。[16]25-26图4 为大英博物馆收藏的罗马银币正、反面像,银币正面显示萨宾娜戴着王冠、梳着马尾辫的头像,铭文为:(左)萨宾娜(SABINA)奥古斯塔(AVGVSTA);(右)哈德良(HADRIANI)奥古斯都(AVG)国父(PP,Pater Patriae)。硬币反面刻有大写的“浦狄喀提亚”字样,并印有戴头纱的朱诺侧像浮雕,正是含羞维纳斯图式——右手在胸口,左手在耻骨前,但却为侧面像,可能为了区别皇帝硬币反面的正像。侧面的含羞维纳斯图式证明这一图式仿效于雕像或现实中的动作,布雷德坎普(Horst Bredekamp)称其为“图解式图像行为”(der schematische Bildakt),并称真人仿造图像的行为可以追溯到古希腊,而这种“静止不动的姿势应该使他们能够在真人与具有高度艺术性的造型的交叉之处留下一种经久不衰的印象。按照柏拉图的定义,这种印象就应该被理解为图式”。[4]90因此萨宾娜与呈含羞维纳斯样的朱诺一体两面,不仅深化了朱诺作为浦狄喀提亚女神的记忆,也赋予了萨宾娜同样的品质。

图4 罗马银币,公元117—138年,大英博物馆藏

在古罗马文化中,美德是可以通过行动向他人展示的东西,而性本质上却是一种排他的、私密的行为。在含羞维纳斯图式中,浦狄喀提亚的可见性主要通过掩盖性器官的动作来呈现,因而这一图式密切连接了美德与性别。虽然后来在公元2 至3 世纪的帝国硬币上描绘的浦狄喀提亚图像通常是戴头纱的女性一手处于揭开和拉拢面纱之间,[9]69罗马却社会通过这种方式在个人美德与直观经验(图式)之间建立了密切的概念联系。

二、“第二个天上的维纳斯”:含羞维纳斯的程式追溯

尽管阿芙罗狄忒曾拥有诸多远超于美神之外的身份(大部分用来表征爱神),比如城市守护神、海洋相关的崇拜等,[18]但在这些崇拜中,她从未被视为贞洁女神。据称,阿芙罗狄忒的裸体雕像形象源出东方,①这里的东方是指古希腊以东的小亚细亚等地,尤其是地处小亚细亚东南半岛的尼多斯一直崇奉着阿芙罗狄忒。且直到公元前4 世纪都与东方的“异教”(cult)密不可分。[7]72-73尽管学界几乎公认阿芙罗狄忒的领地在塞浦路斯(Cyprus),但大多数人仍将她看作一位完美的希腊女神。她在整个希腊语世界受到广泛的崇拜,其形象被证明与很多东方女神结合在一起,如美索不达米亚(Mesopotamia)的伊什塔尔(Ištar)、亚述(Assyria)的阿施塔特(Astarte)、埃及的哈托尔(Hathor)、哈图沙(Hattusa)的库柏勒(Kybele)等女神。公元2 世纪时,阿芙罗狄忒的意义又经历了新的变化,她在不同的地域有不同的称号,仅以雅典为例就有乌拉尼亚(Ourania,意味天堂般的)、尤普洛亚(Euploia,顺利航行)和利美尼亚(Limenia,港口相关)。她常常被认作伊特鲁里亚的图拉宁(Turanin Etruria)或罗马的生育女神西西里厄律克斯山的维纳斯(Venus Erycina,公元前3 世纪产生)。大体而言,整个希腊甚至是罗马时期都信奉阿芙罗狄忒女神,在一些拉丁化中心国家则称其为维纳斯。[19]

然而,普氏维纳斯却因对私处的遮挡而获得了“谦逊”的美名。布林肯伯格(Christian Blinkenberg)分析普氏维纳斯实际上是用作与航海有关的女神崇拜:在早期古代,阿芙罗狄忒-尤普洛亚(Aphrodite-Euploia)从塞浦路斯被带到尼多斯,[20]42其女神塑像是典型的自然或生育图标——“她们常表现为僵直地站立、全裸,一只手扶着乳房,另一只手放在腹部,有时似乎指向生殖器。还有些少数情况覆盖了它们(阴部)。”[10]29

这种崇拜至少可以追溯到公元前7000 年,丹麦国家博物馆(National Museum of Denmark)藏塞浦路斯阿芙罗狄忒像(图5,下称塞氏维纳斯)即可作为印证。[20]42“尽管这种类型在美索不达米亚不像在黎凡特那样常见,但这些塑像大多是在公元前19 世纪—前18 世纪首次出现,且直到公元前1000 年末都在不间断地出现。在这些地区,这种类型的裸女通常被视为保佑生育的伊什塔尔女神。”[21]布林肯伯格证明塞氏维纳斯与其他早期古代类型一起被带到了希腊世界的东部,这种姿势经常出现在史前希腊,它也被发现于古风早期的斯巴达和克里特岛。[20]207

图5 塞浦路斯阿芙罗狄忒像,高 22.5 厘米,索伦·格雷夫摄,丹麦国家博物馆藏

牛津大学阿什莫林博物馆(Ashmolean Museum)藏的青铜阿芙罗狄忒雕像(图6,下称阿氏维纳斯)亦与这种崇拜相类。该雕像发现于雅典,尽管非常娇小(像身只有1.4 厘米宽),但仍突出了胸部的起伏,右手在胸前(似托住胸部)、左手在耻骨前的姿势也清晰可见。雅典是整个希腊最大的商品交换中心,可以轻松获得在其他地方难得一见的物品,[22]因此我们虽不能确定这一图式具体从何而来,但显然是较为流行的图式——陶俑和青铜塑像都属于模范制品,且尺寸都较小,意味着它们拥有更便捷而广泛的传播力,而它们的受众可以跨越文字和语言的藩篱来直接感受古代女神。

图6 青铜圆盘或盖子上的阿佛洛狄忒雕像,约公元前300-1年,高4厘米,牛津大学阿什莫林博物馆藏

从形象而言,普氏维纳斯与原始崇拜的维纳斯(塞氏维纳斯、阿氏维纳斯)显然正对应着柏拉图论述的两种维纳斯:天上的维纳斯(Aφροδíτη Οὐρανία,乌拉诺斯的女儿)和地上的/自然的/作为生育之母的维纳斯(Aφροδíτη Πáνδημοζ,宙斯和狄俄涅的女儿),前者对应“智性”,后者对应“发生力”。文艺复兴时期,意大利著名神哲学家菲奇诺(Marsilio Ficino,公元1433—1499 年)将两种维纳斯分别对应为“神性之爱”和“人性之爱”。但菲奇诺尚有一种指向情欲者的“兽性之爱”仍无对应,皮科(Pico della Mirandola,公元1463—1494 年)为此给“地上的维纳斯”降格,使之对应“兽性之爱”,“人性之爱”则由“第二个天上的维纳斯”(Venus Celeste Ⅱ,萨图恩的女儿)表征。[23]144-147

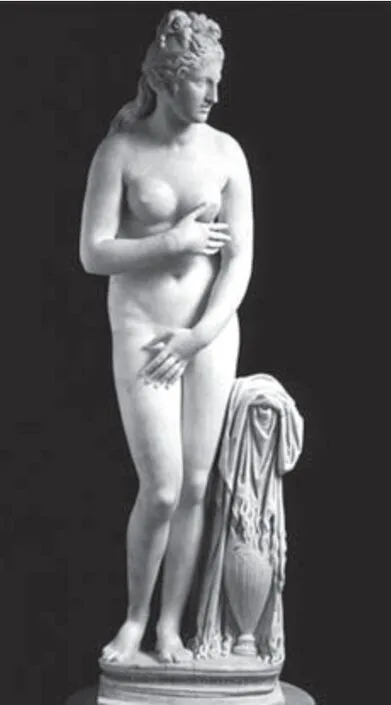

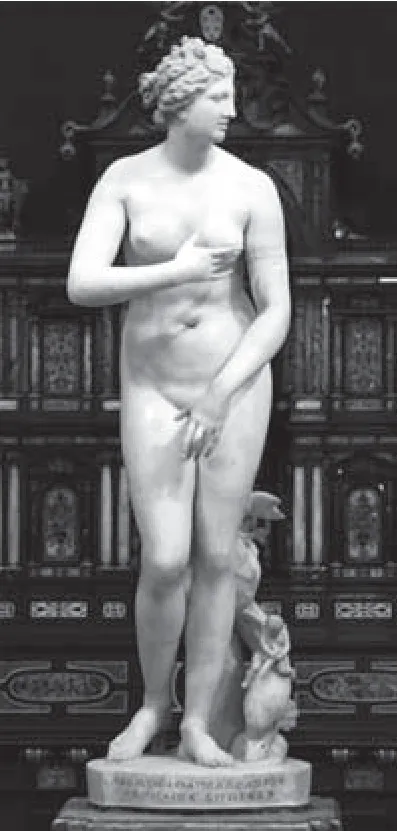

皮科的划分并非空穴来风,普氏维纳斯被认为是后来3 个希腊化世纪(公元前3 世纪至公元前1 世纪)里创作的一系列阿芙罗狄忒雕像的先驱,后者就形象而言更像是“第二个天上的维纳斯”。其中最出名的当属现藏于罗马卡皮托利尼博物馆的《卡皮托利尼维纳斯》(Capitoline Venus,图7,以下简称卡氏维纳斯)与乌菲兹美术馆的《美第奇维纳斯》(图8,以下简称美氏维纳斯)。

图7 卡皮托里尼维纳斯,公元前1世纪,193cm,罗马卡皮托里尼博物馆藏

图8 美第奇维纳斯,公元前1世纪,153cm,乌菲兹美术馆藏

比之以“谦逊”为名的普氏维纳斯而言,卡氏维纳斯和美氏维纳斯也对私处进行遮挡,但其形象却介乎于遮蔽(普氏维纳斯,天上的维纳斯)与强调(塞氏与阿氏维纳斯,地上的维纳斯)之间:第一,普氏维纳斯在记载与雕像仿作中均未对胸部有遮挡,塞氏、阿氏维纳斯则用手托住对侧胸部;卡氏维纳斯和美氏维纳斯的右手均在胸前张开,似在遮挡又似在强调(卡氏大拇指指向左胸顶端,美氏则中指指向左胸顶端),这样的姿势使它们介乎掩盖与崇拜之间。第二,普氏维纳斯对私处进行遮挡,塞氏维纳斯的右手放在腹部,似在强调生育;而卡氏维纳斯和美氏维纳斯均左手在耻骨前,卡氏维纳斯的左手腕部突出,比美氏维纳斯更多地呈现出刻意的遮挡。卡氏维纳斯和美氏维纳斯在时间定期上约在公元前150 年前后,由于两者十分相似,学界大多认为美氏维纳斯是卡氏的仿本,但比安卡·玛丽亚·费莱蒂少校(Bianca Maria Felletti Maj)研究了38 份美氏复制品和101 份卡氏复制品后,称两者可能来自不同的版本,[24]不过后来的含羞维纳斯图式小雕塑与绘画等图像均沿袭了此程式。

三、古风遗韵:含羞维纳斯程式的断裂与重生

基督教兴起后,偶像破坏运动影响了古代欧洲对维纳斯的崇拜,雕像数量从公元5 世纪开始急剧下降。但从赫拉巴努斯·毛鲁斯(Hrabanus Maurus,公元780—856 年)绘制的10 世纪卡西诺山修道院(Abey of Montecassino)模型仍可以看出含羞维纳斯图式在中世纪欧洲尚未失传。[25]瓦莱里乌斯·马克西姆斯对古罗马人的著述影响着整个中世纪传教士的范例,[26]48-49在13 和14 世纪,许多教堂的雕像形象都源自古代,甚至包括一些圣经或圣咏集中出现的异教偶像形象。艺术家们怀揣着各种图案书,以确保他们所创造的形象符合当时设定的“自然”(natural)体系和意识形态。因为在当时的叙事框架中,过度或偏离规范被视为邪恶。[26]101-128

但在中世纪,由于对异教神祇的抵制,艺术家们选择性地挪用古代偶像的形象,并赋予它们新的意义,以适应不同的叙事语境。潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)提到,古典时期异教与中世纪基督教的情感差异难以调和,因此后者对前者图像的使用更多是出于功利考量,前者的图像只有在“有助于阐释圣经与神学主题之后,才能被接受。相反,在世俗领域,这些公式得由其他公式取代,使之符合中世纪宫廷的文雅气氛和程式化情感。”[23]25在这种情形下潘诺夫斯基提出“分离原则”(principle of disjunction),即“无论是在中世纪盛期还是晚期,一件艺术品从它的古典原型借用形式,这一形式几乎总是被赋予了非古典的、通常为基督教的含义。”[23]115

马萨乔(Masaccio,公元1401—1428 年)在佛罗伦萨卡尔米内圣母大殿绘制的《逐出伊甸园》(Expulsion from the garden of Eden,公元1424—1427 年)壁画(图9)印证了潘诺夫斯基的说法:夏娃虽采用含羞维纳斯图式,却被置于宗教语境下,与羞耻关联——被逐出伊甸园的亚当蒙着脸,夏娃一脸痛苦地昂着头,但她右手蒙着胸,左手遮着私处。对性征的遮蔽对应着对“自然”意识的偏离,因而指向邪恶,招致放逐。

图9 逐出伊甸园(局部),马萨乔,1424-1427年,佛罗伦萨卡尔米内圣母大殿

艺术家从含羞维纳斯这一图式的表现性程式中获益,利用了这一象征图式的能量,却在一种完全不同的语境中使用。这里确实体现出了瓦尔堡的极性哲学:“象征符号或者‘记忆痕迹’是潜在能量的电荷,但是它被释放的方式可能是正的或负的……只有通过与一个时代的‘选择意志’相接触,它才被‘极性化’,成为它可能做出的那些解释中的一种解释。”[27]在基督教语境中的含羞维纳斯图式被赋予了新的含义,这也顺应了瓦尔堡对过去的看法,即不把传统看成可靠的遗产,而寻找记忆的排斥、扭曲与逆转的内在机制。[28]

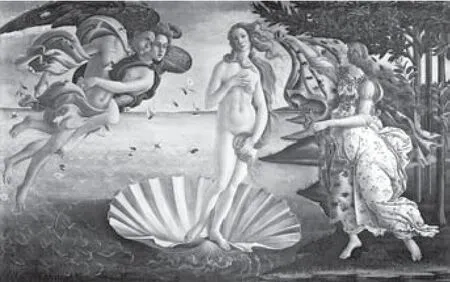

然而,含羞维纳斯图式却并非简单地服务于宗教话语。或者不如说,正是在这一图式的意义被扭曲、逆转之后,《维纳斯的诞生》(图10)才有了更特殊的意义——这一机制被波提切利复兴至维纳斯的古典意象,意味着在一个彻底改变的世界中,程式依然可以回溯至情念之初。“在年代久远、文化疏异的图集世界里出现了动作与表情的相似性,这并非一般艺术史研究所追求的传承与模仿问题,而是人类强烈原始情感通过艺术家在艺术中的反复呈现。”[29]

图10 维纳斯的诞生 波提切利,公元1484年,172.5×278.9cm,乌菲兹美术馆藏

《维纳斯的诞生》与《春》皆曾挂于洛伦佐·迪·皮耶尔弗朗西斯科·德·美第奇(Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici,公元1463—1503 年,以下简称小洛伦佐以区别他的堂兄豪华者洛伦佐)在卡斯泰罗的别墅里。贡布里希(Ernst H. Gombrich)认为《春》的诞生与菲奇诺致小洛伦佐的信件有关,菲奇诺在信中将人性与一位美丽的宁芙(Nymph)关联起来,并设法将之通过女神的貌美展示,以劝导小洛伦佐接受:

亲见美貌而激发起的爱情比言语要容易多少人们无法形容。因此,假如我们能把美德本身那绝妙的容貌呈现在人们眼前,那就不再需要我们的劝导艺术了……[30]80

在贡布里希的论述中,《春》中着华服的维纳斯即是那位象征人性之美的“宁芙”,他由此推论出一系列以菲奇诺为首的新柏拉图学派学者们对波提切利的影响。[30]62-117瓦尔堡称波提切利绘制《维纳斯的诞生》和《春》可能受到波利齐亚诺的影响,并从图像的相似度及波利齐亚诺的诗歌推论《春》中的春神形象是用绘画寓言的形式铭刻对西蒙内塔(Simonetta Vespucci,公元1453—1476 年)的记忆。[1]133但《维纳斯的诞生》却可能是多重材料的综合,“这种雄心后面的推动力仍然是对古典神明的‘真正’形象的探求精神”。[30]114

这种综合也与波提切利在罗马绘制西斯廷礼拜堂湿壁画的经验分不开——他显然对古代艺术有了更深刻的理解:如图10 所示,海中升起的维纳斯站在贝壳上,而她的右手挡住一只胸,左手则按住了一缕弯曲的头发,自然地遮住了私处,画面几乎一一应证了波利齐亚诺的书写:

在风雨交加的爱琴海,泰西斯的膝上

正漂浮着乌拉诺斯的阳具

在各种旋转的行星之下

被波浪和白色的泡沫包裹

泡沫之中诞生了欢乐和优雅的少女

绝非人世的容颜

她被恣意的西风吹向岸边

驾着贝壳,喜悦无比

是真实的泡沫,真实的海

真实的贝壳,真实的微风吹拂

女神在你眼前闪耀

天空与元素都欢迎她的到来

全身白色的时序女神踏在沙滩上

风吹拂着她们漂浮的长发

她们的脸庞相仿,却又不尽相同

恰如姐妹应有的模样

现在,你发誓女神自海浪而来

她的右手抓住头发

左手盖住甜蜜的胸脯……[1]92

但波提切利没有完全按照波利齐亚诺的诗句绘制,尤其他让维纳斯的右手遮住胸部,左手则抓住头发遮盖了私处,显然综合了诗句与含羞维纳斯图式。诗句已将维纳斯与天上的维纳斯(因乌拉诺斯的阳具掷于海中而生的少女)对应了起来,但此时的含羞维纳斯图式还不足以关联天上的维纳斯,因为即使是美氏维纳斯也对应着“第二个天上的维纳斯”。然而波提切利已在《春》中绘制了盛装的维纳斯,对应人性之美,因此他在《维纳斯的诞生》中采用裸体的含羞维纳斯正是为了区别这一点。他笔下的维纳斯既不显示出对性征的羞耻,亦不像是美氏维纳斯那般彰显自我意识,而是毫不羞怯地自为存在。正因如此,含羞维纳斯图式才能在神话背景的辅助下直追普氏维纳斯的情念,呈现出神性之美,对应最初的天上维纳斯。可以说,正是在《维纳斯的诞生》这幅图上,含羞维纳斯才真正展示了古物的情念,反映出图式的“古风遗韵”。

四、结语

在西方修辞系统中,图像与记忆有着强烈的关联。古希腊罗马发展了一套与视觉相关的记忆术,通过引发“强烈情感”(Affekt)的图像让人印象深刻,被称为“能动意象”(imagines agentes)。[31]但含羞维纳斯的形象并不表征强烈的情感,甚至从表象而言显得太过安静。显然,情念程式的成立条件并非强烈,或者说,这种“强烈”(intensity)不应被理解为外化的剧烈程度,而应被理解为内化的情感浓度。浓度成就了形式,而形式又因情感的浓厚而获得长久的生命力。换言之,正是在“程式”的反复再现中,情念得以延续与加强。情感不再属于一种固定的情绪状态,如恐惧、痛苦或欲望,而是标志着它们可能的转变点。这使得瓦尔堡能够独立于情感背景来追踪情念程式。[32]

瓦尔堡的阐释是为了说明古代艺术如何引起文艺复兴初期艺术家的兴趣,每当他们要表现运动时,艺术家及其顾问如何求助于“古物”。本文对含羞维纳斯程式及其情念的追溯恰证明了情念如何发展为程式、如何在不同语境中演变,并如何成为文艺复兴可资复兴之物。更重要的是,曾经的古老情念如何借助各种媒介不断延传,并最终幸存下来,使文化记忆得以延续。文化、历史的变迁更证明了在程式中确实有人类共通的情念随图式留存,因而对特定图式的溯源分析能够直观地展现瓦尔堡曾呼吁的一种图像学分析:“既不讳言于承认古代、中世纪和现代事实上是互相关联的同一个时代,也不回避把最自由的作品和最应用的作品当作同样有效的表达记录来考察。”[33]