树下人物持杯飘云图像考释

—— 兼论太原唐墓屏风式树下人物图像的制作意图

高嘉谊(北京大学 艺术学院,北京 100091)

太原唐墓壁画中屏风式树下人物图像因图中人物动作各异而引发研究者的解读兴趣,又因缺失榜题、构图要素模糊而难以推进。随着新出材料的陆续发表,更加清晰完整的图像给相关研究带来了新的可能。笔者试图对其中持杯飘云样式的图像进行考释,并以此解读太原唐墓屏风式树下人物图像制作意图。

一、树下人物持杯飘云图像考证

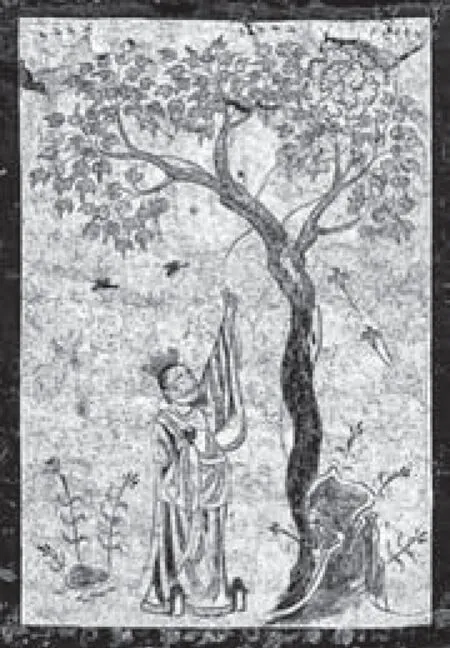

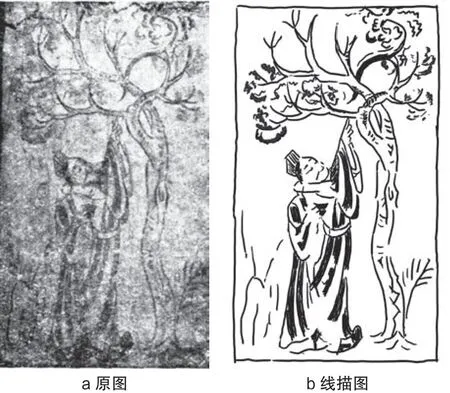

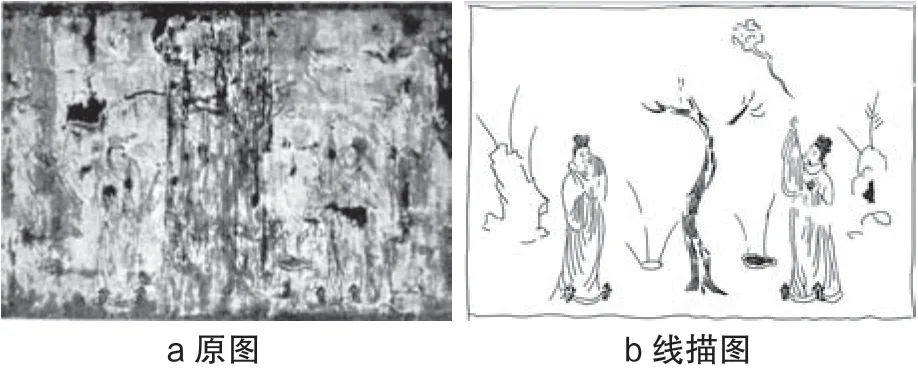

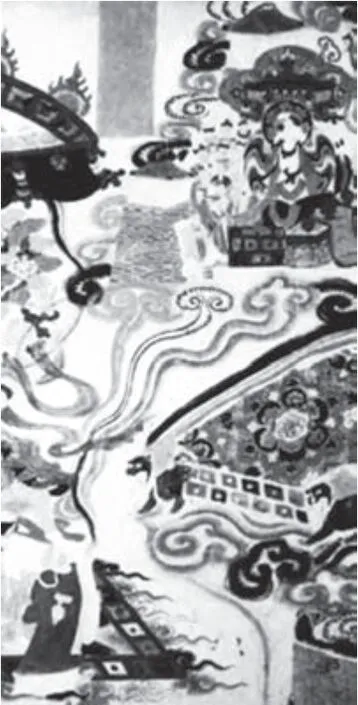

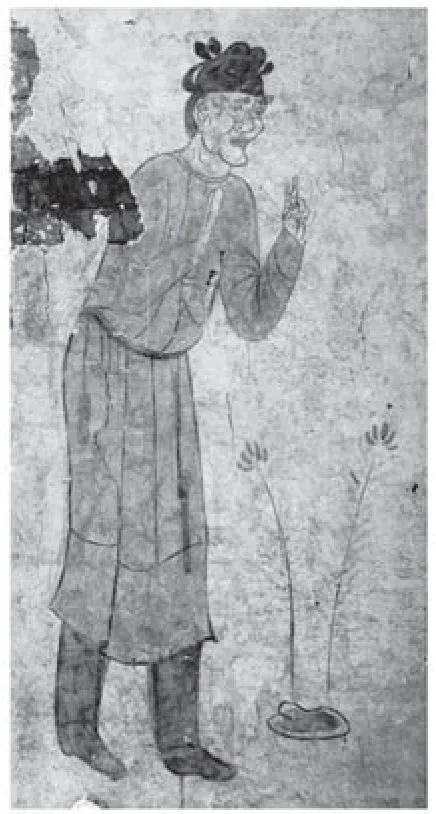

太原唐墓屏风式树下人物图像中的持杯飘云图像以画面上方描绘云气、人物手中持有杯状器物为主要标志,可再细分为两类三种。Aa 型出现于郭行墓北壁(图1)、金胜村四号墓北壁(图2)、太原化工焦化厂唐墓北壁(图3)、金胜村337 号唐墓东壁(图4)中。此种图像的表现特征为画面中间男子一臂高抬,食指与中指竖起指向画面上方,云气自指尖飞出;另一只手持一黑色小杯置于胸前。人物身侧有绘一棵大树。

图1 郭行墓北壁

图2 金胜村四号墓北壁

图3 太原化工焦化厂唐墓北壁

图4 金胜村337号唐墓东壁

Ab 型与Aa 型较为类似,目前仅见于赫连简墓墓室东壁中(图5)。图像中人物一臂高抬,云气自人物的鼻子下方飘出;另一只手持杯置于胸前。

图5 赫连简墓墓室东壁

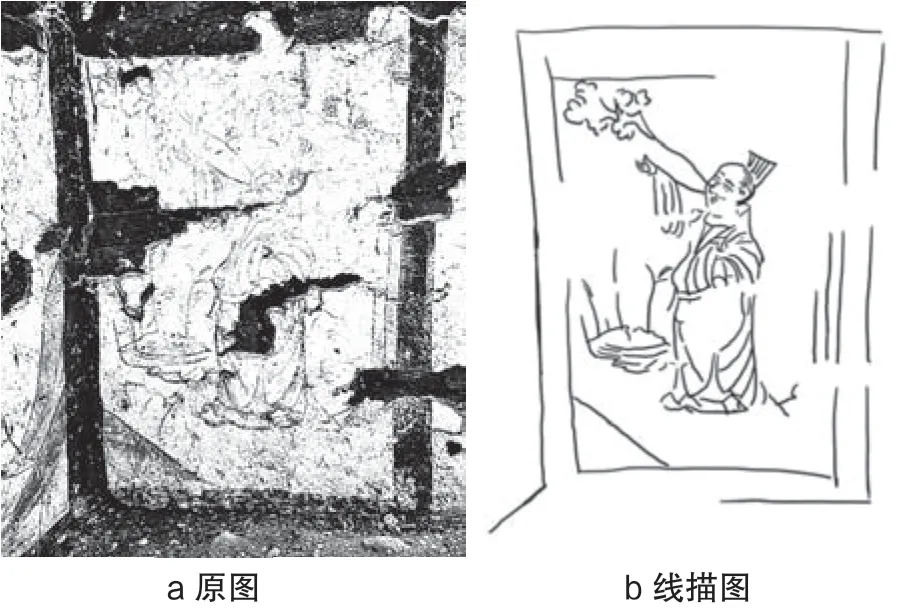

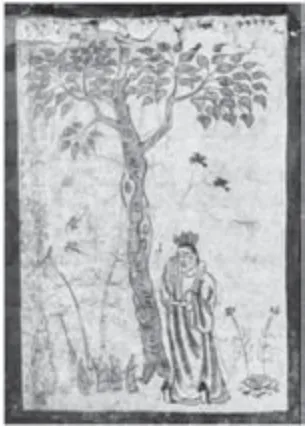

B 型见于金胜村六号墓西壁(图6)与温神智南壁(图7)。这两幅图像中云气末端未与人物的身体部位接触,人物似作观望状,图像背景描绘相似。虽然手部动作略有不同,笔者还是将其归为一组图像。新出乱石滩□唐墓墓室北壁图像(图8)树木样式与图6、图7 类似,人物一手持杯,一手高举,左上画面破损,推测为B 型图式。

图6 金胜村六号墓西壁

图7 温神智墓南壁线描图

图8 乱石滩□范墓墓室北壁

持杯飘云图像在太原唐墓屏风式树下人物图像中数量较多,对其所描绘故事的考释争议较大,目前主要有阮籍“嗜酒能啸”、[1]23狄仁杰“望云思亲”[2]416-435“延寿之杯”[3]53“田真哭树”[4]53“孝子夏侯䜣”[5]34-35与道士敕水[6]8等六种猜测。多数研究依据相关文献进行推测,但是文字描述与形象构建之间的差距无法估量,寻找相似的图像形式或许可以成为突破口。

敦煌莫高窟第323 窟中的佛图澄噀酒灭火图像(图9)值得注意。第323 窟为初唐时期开凿的中型洞窟,其主室北壁东侧上方画一身穿袈裟的僧人,右手执一器物伸出平举,云气自置于胸前的左手飘出至画面左上角形成大片乌云,下绘模仿雨滴的细长黑条与火烧中的城池。画面中刻有榜题,为“幽州四城门被天水烧□澄法师与后主说法之次忽□惊愕遂即索酒乃东方之其酒变为大雨应时而至其火即灭题中的“”、《晋书·佛图澄传》中使用的“噀”字雨中并有酒气”。[7]83根据图像与榜题可知,此处描绘的是佛图澄噀酒灭火故事。榜题中的描述与《高僧传》中记载基本一致。北壁佛教感应故事画中关于佛图澄还有闻铃辨义、以水洗肠两幅故事图像,除此之外还绘有张骞与康僧会的相关故事图像。

图9 敦煌第323窟佛图澄噀酒灭火图像

对比图像可以发现,佛图澄噀酒灭火图像与太原唐墓树下人物图中持杯飘云图像中Aa 型的构图要素、人物姿态都非常相似。细微的区别在于太原唐墓树下人物持杯飘云类图像中云气多由高举的手的指尖飘出,置于胸前的手持有酒杯;佛图澄噀酒灭火图像中举起的手中持有酒杯,飘出云气的手置于胸前。与榜表达的“用口喷水”所不同的是,佛图澄噀酒灭火图像与持杯飘云的Aa 型图像更符合《高僧传》中所描述的“取酒洒之”。

在明清时期的版画中能够找到与Ab 型类似的图像,如明代万历年间《有像列仙全传》中的栾巴噀酒(图10)、玉子吐五色云气(图11)、林灵素噀水化五色云(图12)、清代《列仙酒牌》中 的刘政喷吐云气(图13)等。由此可见,这种描绘卷云、拖尾由粗到细聚成一点延伸至人物口鼻间的表现形式在明清时期是刻画喷吐云气等涉及由口中施展的法术的常用形式,《有像列仙全传》中林灵素噀水化五色云与栾巴噀酒两幅图像展现了酒(水)与喷吐云气之间的联系。虽然明清版画与唐代墓葬图像从时间与空间上来看都有一定的差距,图像传承的谱系亟待明确,但是相似的图像形式能够提供一定的参考。

图10 栾巴

图11 玉子

图12 林灵素

云气图像在宗教艺术中经常出现,常用以营造仙界空间或伴随佛道仙人,然而云气自人物指尖、口鼻处飘出的图式并不多见。其中构图要素与人物姿势与太原唐墓树下人物图中持杯飘云图像最为契合的是噀酒灭火故事图像。尽管画面中人物身份未必一致,但是可以推定的是太原唐墓树下人物图中持杯飘云图像极有可能是表现在噀酒灭火的故事情节。

二、噀酒灭火故事的书写与认识

虽然在图像形式上非常相似,佛图澄噀酒灭火故事中的主人公却明显与太原唐墓树下人物中持杯飘云图像中的主人公不是同一人物。这与噀酒灭火故事的形成与发展有关,在文献记载中施展过噀酒灭火这一奇术的有郭宪、樊英、栾巴、卲信臣、成仙公与佛图澄六人。

郭宪噀酒灭火故事于《汝南先贤传》与《后汉书·方士列传》中有记载,《后汉书》中记述稍详:

光武即位,求天下有道之人,乃征宪拜博士。再迁,建武七年,代张堪为光禄勋。从驾南郊。宪在位,忽回向东北,含酒三潠。执法奏为不敬。诏问其故。宪对曰:“齐国失火,故以此厌之。”后齐果上火灾,与郊同日。[8]2709

樊英噀酒灭火故事于《楚国先贤传》《樊英别传》《后汉书·方士列传》中有记载,记述基本一致。《后汉书·方士列传》中记载为:

尝有暴风从西方起,英谓学者曰:“成都市火甚盛。”因含水西向漱之,乃令记其日时。客后有从蜀都来,云“是日大火,有黑云卒从东起,须臾大雨,火遂得灭”。于是天下称其术蓺。[8]2722

栾巴噀酒灭火故事见于《神仙传》,《后汉书·栾巴传》中李贤注中引:

神仙传曰:“巴为尚书,正朝大会,巴独后到,又饮酒西南噀之。有司奏巴不敬。有诏问巴,巴顿首谢曰:‘臣本县成都巿失火,臣故因酒为雨以灭火。臣不敢不敬。’诏即以驿书问成都,成都荅言:‘正旦大失火,食时有雨从东北来,火乃息,雨皆酒臭。’后忽一旦大风,天雾晦暝,对坐皆不相见,失巴所在。寻问之,云其日还成都,与亲故别也。”[8]1841

成仙公噀酒灭火故事见于《神仙传》,《太平广记》中“成仙公”条引:

成仙公者,讳武丁,桂阳临武乌里人也。……至年初元会之日,三百余人,令先生行酒。酒巡遍讫,先生忽以杯酒向东南噀之,众客愕然怪之。府君曰:“必有所以。”因问其故。先生曰:“临武县火,以此救之。”众客皆笑。 明日司议上事,称武丁不敬,即遣使往临武县验之。县人张济上书,称“元日庆集饮酒,晡时火忽延烧厅事,从西北起,时天气清澄,南风极烈。见阵云自西北直耸而上,径止县,大雨,火即灭,雨中皆有酒气。”众疑异之,乃知先生盖非凡人也。[9]121

卲信臣噀酒灭火故事可见于《邵氏家传》,《太平御览》中引:

邵信臣为少府,南阳遭火烧数万人,信臣时在丞相匡衡坐,心动,含酒东向漱之,遭火处见云西北来,冥晦大雨以灭火,雨中酒香。[10]80

佛图澄噀酒灭火故事可见于《高僧传·神异上》与《晋书·艺术传》,内容相似,《高僧传》中记为:

澄又尝与虎共升中堂,澄忽惊曰:“变变幽州当火灾。”仍取酒洒之。久而笑曰:“救已得矣。”虎遣验,幽州云:“尔日火从四门起,西南有黑云来,骤雨灭之,雨亦颇有酒气。”[11]354

已有部分学者对噀酒灭火故事的源流、发展与转型进行了考证。杨桂森、[12]46-47厉娟[13]20-23与李贺[14]107-116对噀酒灭火故事进行了溯源,都认为栾巴噀酒灭火故事可能融合自郭宪与樊英的版本。清代学者就已经发现栾巴事迹可能是由郭宪、樊英故事附会而来,何焯在《义门读书记》中记“《神仙传》兼采郭宪及樊英二事归之栾巴”。[15]406在《神仙传》栾巴噀酒灭火故事之后,故事就已基本定型,成仙公、邵信臣、佛图澄等人噀酒灭火的故事中虽人物、地点等有所变化,但故事情节采用类似范式,用词造句也极为相似。

从《郭宪传》与《樊英传》中记载可以推测噀酒灭火这一法术最初是如何被创造的。《樊英传》中记载樊英习京氏易能推步灾异,《郭宪传》中郭宪解释自己噀酒的原因时说:“齐国失火,故以此厌之。”观测气象进行灾异占测与通过法术厌胜是汉代方士掌握的常见术艺,噀酒灭火这一神异行为或是基于郭宪、樊英实际施展方术过程的想象。郭宪与樊英故事也收录于《汝南先贤传》与《楚国先贤传》等郡书类传记,此类传记多出于彰显当地贤人与世家大族以便日后铨选官吏的目的所做,[16]53在编撰中可能存在对于先贤事迹的夸大。“噀”这一喷吐嘴中液体的动作与巫术也存在较为紧密的关联。在马王堆汉墓帛书《五十二病方》中,“喷”“唾”之术就是祝由术中常见的治疗动作,其中包括明确为喷吐嘴中液体的动作,如“【禹】步三,湮汲,取棓(杯)水歕(喷)鼓三,曰:上有□【□□□□□□□□】铁锐某□【□□】□】 㱃(饮)之而復(覆)其棓(杯)”。[17]213-301由此可见噀酒灭火这一神异行为可能是由汉代流行的巫术脱胎转化而来。

《神仙传》中吸收挪用了噀酒灭火故事并进一步完善故事情节,固定了事件的流程,增添了雨后能闻见酒气等细节。在《后汉书》的编写中,并未将栾巴置于《方士传》,而是以书写其政绩为主收于《杜栾刘李刘谢列传》。《神仙传》中则将栾巴视为神仙,着重叙述了栾巴所掌握种种术艺,将噀酒灭火的事迹作为对栾巴由“人”而“仙”的造仙书写中的一则有力证据。从郭宪、樊英到栾巴噀酒灭火故事的演变体现了文本的接受与挪用中逐渐神异化的过程。

佛图澄噀酒灭火故事可见于《高僧传·神异上》与《晋书·艺术传》,与《神仙传》中栾巴噀酒灭火在故事结构与关键情节上非常相似,结合编撰的年代来看,更像是对已经固定并模式化的故事的直接套用。《高僧传》中佛图澄被收录于《神异上》,对噀酒灭火故事的书写也同样带有堆积术艺以强调佛图澄神异能力的目的。《晋书》中佛图澄被收录于《艺术传》,与《高僧传》中佛图澄的相关记载有多处完全一致,《高僧传》应为其参考的史源之一。《晋书》中对佛图澄传播佛法的部分进行了一定的删减,篇首将《高僧传》所记“少出家,清真务学,诵经数百万言”改为了“少学道,妙通玄术”,[18]2485更加偏重记述其精通术艺的内容。

一些学者认为《高僧传》中将噀酒灭火故事挪用给佛图澄存在与道教争胜的意图,[14]113,[19]1052,[20]233而蒲慕州则提出这可能是同一种宗教心态的反应。[21]25据村上嘉实统计,《高僧传》中所记述的具有神术异能的僧人占总篇幅的三分之一,其所掌握的神术异能与佛教教义中的神通具有关系,但性质基本与神仙方士所拥有的相同。[22]1-17在《神仙传》与《高僧传》被创作的魏晋南北朝时期,充满鬼怪神奇的世界实际上是一般人主观思维中的客观事实,无论是僧人还是道士都会选择展示神术以证明道行、吸引信徒。噀酒灭火故事的流传与挪用就是在中古时期普遍相信神异的世界里,道教与佛教在吸引信徒的动机下利用法术、奇迹展示宗教力量的体现。噀酒灭火这一法术与佛教、道教教义之间并无紧密的关联,而更可能是源于汉代巫术,为道教、佛教故事所挪用,因此其并不具有强烈的某单一宗教意义,主要功能就是展现神术异能,在文本中多用于辅助塑造施法者的形象。

隋唐时期噀酒灭火故事的主人公逐渐固定为栾巴一人,虽然在《初学记》等类书中仍有樊英噀水灭火故事的记载,但是在唐诗等文学作品中多以栾巴为典,如杜甫《秋日荆南述怀三十韵》中的“九钻巴噀火,三蛰楚祠雷”、李商隐《赛荔浦县城隍神文》中的“无烦管辂之占,不待栾巴之噀”等。清人张岱亦发现了这一流传特征,在《夜航船》中记:“古今事有绝相类者……噀酒救火人知有栾巴而不知有樊英、邵信臣、郭宪、佛图澄、武丁。”[23]264

由噀酒灭火故事自东汉至唐的书写可以看出故事的流传过程中挪用、堆积与模式化这三种特征以及文本流传的接受与挪用中逐渐神异化的过程。噀酒灭火故事最初记载于杂传中,在被正史收录时多用于证明所述人物精通术艺的特点。隋唐时期故事的主人公逐渐固定为栾巴一人并典故化,在创作中被赋予不同的文学意义。在唐代噀酒灭火故事中主人公可能已经固定为栾巴,这成为更广为流传的普遍认识。因此太原唐墓中的持杯飘云图像虽无榜题,但描绘的是栾巴噀酒灭火故事的可能性更高。其与敦煌323 窟中佛图澄噀酒灭火图像之间没有直接影响或传播的证据,制作出了构图元素、图像形式都十分相似的图像,可能是因为文本中故事结构与关键情节上几乎一致。

三、持杯飘云的图画表现与太原唐墓屏风式树下人物的制作意图

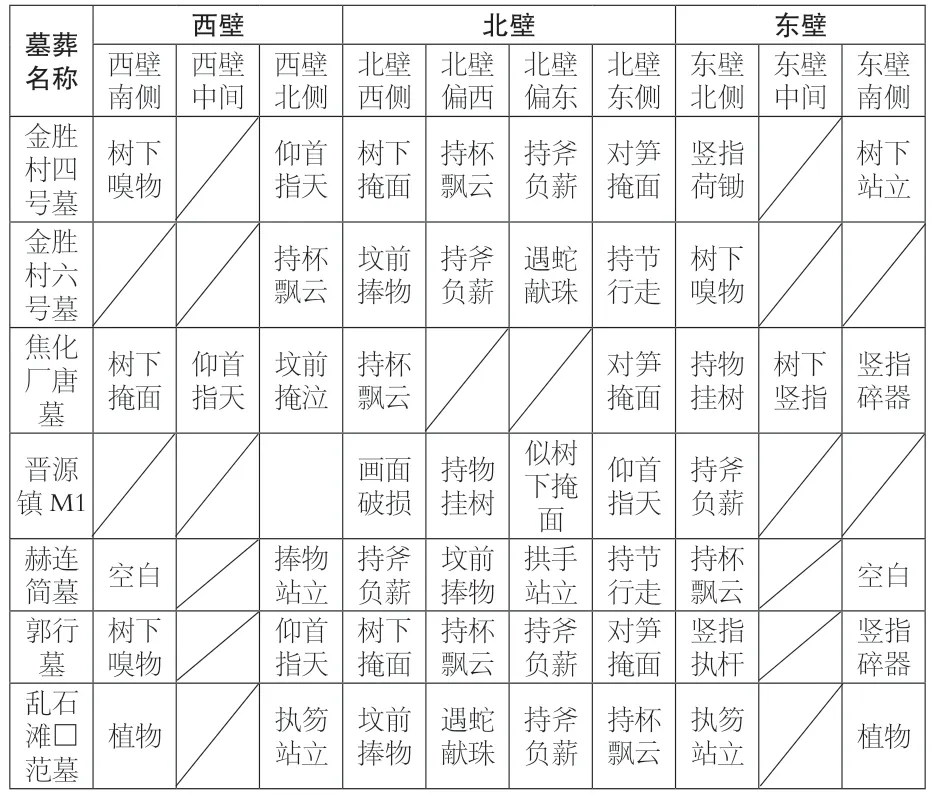

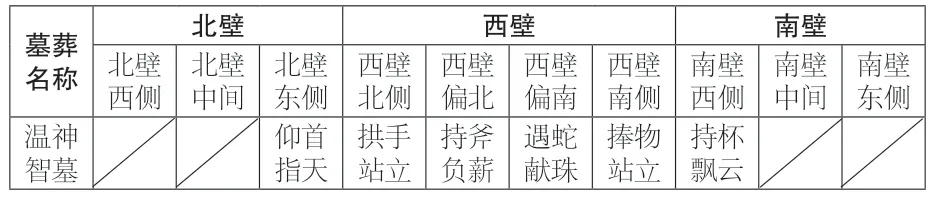

关于树下人物身份的分析与其为何出现在墓葬中、有何功用的讨论,现有研究中对于太原唐墓屏风式树下人物的理解主要有三种倾向。第一种倾向认为是世俗人物,包括忠孝题材与隐逸题材;[24]69-81,[25]67-75,[26]57,[27]41-43,[28]162-167第二种倾向认为与道教神仙相关,如穆宝凤认为与道教升仙思想有关。[29]115-120赵伟提出图像可能是唐代道教法师参与俗人墓葬场景的表现,[6]4-21曹羽提出图像可能具有沟通阴阳、调顺气机的作用。[30]51-62第三种倾向则认为前两种倾向可能同时存在。[3]53-54目前学者对于这一问题的解决方法也基本可以归为两种,多数主要试图通过考释图像中人物的具体身份理解图像内涵,部分学者提出此类图像已在普遍流行后趋于模式化与符号化,其情节基本不可考,应尝试从图像背景、整体的象征意味入手。[31]110-136

太原唐墓树下人物壁画的屏风形式促使我们在理解单个类型图像时必须考虑图像所处的整套屏风组合的制作意图。在以往的研究中,持杯飘云图像之所以是较难进行解释的一类图像,正是因为如果认为其描绘了世俗人物则与人物指尖飘云似施展法术的形象不符,理解为神仙图像则不能解释其与同组屏风中孝子故事图像之间的关联。随着其图像表现故事情节为噀酒灭火的推定,结合持杯飘云图像的画面表现特征与目前已公开的材料中出现持杯飘云图像的8 座太原墓葬中的其他屏风式树下人物图,①金胜村四号墓、金胜村六号墓、温神智墓、金胜村337 号墓、焦化厂墓、赫连简墓、郭行墓、乱石滩□范墓。本文试图理解图像想要传达、强调的信息,并进一步推测太原唐墓屏风式树下人物图像的制作意图。

1.神术异能的可视化

在敦煌323 窟佛图澄噀酒灭火图像中(图9),云气自佛图澄的手中飘至失火的幽州城上方降雨灭火。文本中人物噀酒与飘云灭火在空间上与时间上都存在距离,“飘云灭火”实际上是前去验证的使者回报时的描述。通过对于云气的刻画,还原了文本中“西南有黑云来”的描写,连接了噀酒施法之地与降雨灭火之地两个场景,跨越了文本中的时空限制。而太原唐墓中的持杯飘云图像仅保留了人物噀酒飘出云气的场景,并使其从原先所属的故事背景中脱离并换置于树下场景中(图1)。但相同的是,在这两幅图像中都使用云气体现人物所施展的术艺。在文本中实则并无人物喷吐云气的描写,对于云气自人物指尖或口鼻处飘出可能是由于后文“飘云灭火”的联想。云气是构成这一图式的关键元素,将人物施展的神术异能可视化与实体化。

云气将神通力的可视化的表现在唐至五代时期敦煌壁画中也可以找到相似的例子。维摩诘经变图佛国品中(图14),在释迦佛与诸弟子环绕图像的下方有一人掌中有云气飞出,经文中无对应。见阿闳佛品(图15)中常绘制维摩诘掌上变出飞云,云里绘有阿修罗双手托日月、城池房舍、须弥山等图像。其对应的是维摩诘“现神通力,以其右手,断取妙喜世界,置于此土”[32]的故事。肥田路美曾在《大画面变相图的成立与云的母题》一文中提出变相图中“云”与描绘奇迹相关,将空间的移动与时间的流逝可视化。[33]345可以补充的是,在持杯飘云、掌中飘云等类似图式中,云气是对于法术与神通力的视觉呈现,这种可视化与实体化的描绘能够帮助观者理解并相信神术异能的存在。

图14 第9窟佛国品

2.人物动作的刻画与感通神明的愿望

在持杯飘云的图式中除了云气以外,人物一手高抬另一手举杯置于胸前的动作也是重要特征。②现有图像中,只有目前仅存线描图的温神智墓南壁图像中没有刻画出人物一手高抬的形象。在太原地区屏风式树下人物中,尽管叙事性较弱,但仍存在通过人物动作表现相关故事的意图。

值得注意的是,除噀酒灭火故事之外,目前已经考释出故事情节或故事人物的屏风式树下人物图在孟宗哭竹故事、啮指痛心故事、隋侯受珠故事中,其感应情节也是图像刻画的中心元素。孟宗哭竹图像(图16)刻画人物伫立于树下哭泣的动作与脚边长出竹笋场景,为故事中哭泣生竹感应情节的体现;曾子啮指痛心图像(图17)刻画人物立于树下表情呈痛苦状的动作,对应故事中因曾母啮指而感到心痛的情节;随侯受珠图像(图18)刻画蛇向人物献珠的动作,对应故事中蛇献珠报恩的情节。而在噀酒灭火图像中,人物指尖飘出云气亦与故事中感应到城池失火的灾异、噀酒化云的情节相对应。由此可见,图像通过刻画感通神明的关键动作体现“神迹”发生的故事情节。

图16 郭行墓北壁东1扇

图17 郭行墓北壁东2扇

图18 乱石滩□范墓墓室北壁第四幅

同时,孟宗、曾参、隋侯都是具有贤能德行的名士,图像中感通神明的关键动作也与他们的德行贤能紧密相连。而根据前文所述,如果太原唐墓中的持杯飘云图像中人物为栾巴,他所施展的神术异能与贤能德行实际上也密切相关。栾巴在《后汉书》中被记载为明察政事的干吏,《神仙传》中塑造栾巴的“神仙”形象时也并没有完全脱离世俗,而是多次提及施展术艺是为保护百姓。相较于樊英与郭宪的故事版本,《神仙传》中增加了栾巴对噀酒是为救“本县成都市”之火的解释。《艺文类聚》本中还记载了栾巴“后到”是因“臣乡里以臣能治鬼护病,为臣生立庙。今旦耆老皆入臣庙,不可委之……”。[34]1329-1330对于栾巴噀酒灭火故事的叙述有塑造其“惠于民”形象的目的。

从屏风式树下图像的组合特点来看(表1、表2),①金胜村337 号墓中的图像较为特殊,其图像内容与太原地区唐代墓葬中的屏风式壁画选用的图像十分类似,可以辨析出树下嗅物、树下竖指、树下捧物、树下掩面、持杯飘云、遇蛇献珠等图像,但是从考古报告中发布的其墓室示意图来看,其图像布局更类似于悬挂于墓室四壁的画幛而非屏风,墓室北壁的两组图像都是以树木为画面中心,在树木两侧分别绘制其他屏风式壁画中出现的单幅历史人物故事图,从图像所表现的故事内容来看,更像是将不同的历史人物故事通过这种方式组合在了一幅图像中。多数墓葬中屏风组合中的单幅图像选择并没有固定的模式,图像出现的顺序也没有规律可循,题材重合度最高的是持杯飘云与持斧负薪。这体现出在墓主人棺床后的围屏上刻画贤能之士与能通神明之人的双重形象在当时的太原地区比较受到青睐,丧家希望选择着力表现贤能之士与神明相通、通过“天人感应”引发“神迹”瞬间的图像作为墓葬的装饰。

表1 太原唐墓树下人物屏风图像组合

表2 温神智墓树下人物屏风图像组合②因棺床位于墓室西侧,屏风式壁画位置与其他墓葬不同,单独列出。

太原地区出土屏风式树下人物图像的墓葬中现在可考的墓主身份境遇较为相似:③温神智、赫连山、赫连简、郭行、□范。除了赫连山墓之外其他墓葬中屏风式树下人物图式与题材都较为接近,其制作与其说根据墓主人个人的意愿与喜好更像是选择了某种范式、模版。都为太原出身;墓志所书多为虚衔,实际在军事活动或仕宦生涯中功绩较少,并未担任要职,且多有远离官场的隐逸之心;墓志中多以称赞德行的溢美虚词概括生平。墓葬装饰中相近题材的选择或许与此有关,他们并未脱离孝义贤德的规范,但隐逸或官场中边缘化的经历可能让他们对贤能之士与神明相通的图像更感兴趣。

3.人物形象的塑造与想象往昔

太原唐墓树下人物图像中的另一明显特征是其人物服饰与同墓葬中其他人物服饰存在较大差异。树下人物图像中男性人物服饰多描绘为身着宽松外翻圆领内衬,外披交领宽袖间色长袍,腰间系带较为宽松,足蹬高头履(图1)。而在同一墓葬中,屏风外的男性人物服饰多描绘为身着圆领或翻领窄袖单色长袍,腰系黑色腰带,脚穿黑色长靴(图19)。屏风内外人物服饰的鲜明差异体现了对屏风式图像中人物形象的有意塑造。诸多学者注意到了这一问题,并由服饰展开了有关人物身份的讨论,主要有古代人物[24]76与道教人物两类观点。[6]18-19,[35]131-132

图19 郭行墓男吏图

太原唐墓树下人物图像男性人物首服中主要有方冠(图17)与莲花冠(图1)两种。方冠的样式在北魏孝子石棺人物首服(图20)中经常出现。一些学者认为莲花冠是道教服饰的重要标识,但实际上在唐墓图像中还未形成这种固定联系。例如唐代阿斯塔那墓地216 号墓中出土石人、金人、土人图像中,人物头戴莲花冠(图21),典故出自刘向《说苑·敬慎》的“孔子之周,观于太庙,右陛之侧,有金人焉,三缄其口而铭其背曰:‘古之慎言人也’”。[36]88金人为孔子于太庙所见,应绘制成古人的形象,不会以道士形象出现。

图20 元谧石棺郭巨孝行图像局部

图21 阿斯塔那216号墓金人图像

太原唐墓树下人物身着的交领宽袖间色长袍与司马金龙墓漆画屏风(图22)、《列女仁智图》中(图23)人物服饰相近。在同时期的图像中,唐墓出土的三乐镜(图24)与高士镜(图25)中人物形象也与太原唐墓树下人物的衣冠服饰较为相似。相比于认为人物皆身着道教衣冠服饰,太原唐墓树下人物与魏晋南北朝时期图像中的人物形象更为相像,描绘身着魏晋衣冠样式的“古人”形象的可能性更大。

图22 司马金龙墓漆画人物

图23 列女仁智图遽伯玉

图24 张家坡M30出土铜镜

图25 陈曦夫妇墓出土铜镜

张彦远在《历代名画记》中提出:“若论衣服、车舆、土风、人物,年代各异,南北有殊,观画之宜,在乎详审。”[37]32后世郭若虚也在《图画见闻志》中提出“自古衣冠之制,荐有变更,指事绘形,必分时代”[38]14的类似观点。尽管在创作古人形象时容易出现不合史实之处,但是唐代画家已经有意识地希望通过衣冠服饰表现历史人物的形象。太原唐墓树下人物图像通过“制衣服冠巾以别之”[39]105形成屏风内外人物服饰的鲜明对比,试图表现屏风式图像中人物与现实人物截然不同的形象,结合人物服饰的细节描画与前代人物服饰图像的比较,笔者认为其可能有意识地塑造“古人”形象,以褒衣博带的魏晋衣冠体现唐代对于往昔的想象。

从太原唐墓屏风式树下人物图像中古装人物形象的有意塑造可以发现,尽管选择描绘神术异能相关的故事情节,此类图像的制作依旧是建立在“历史”中“真实”人物的基础之上。从汉代开始,仙的观念已经开始带有世俗的特点。方士将传统的彼世之仙转变成世间之仙,从而符合世俗统治者的世俗愿望。[40]33-34太原唐墓屏风式树下人物图像中描绘身着魏晋衣冠的前朝古人,是以古人为楷模的“崇古”思想体现,也是将能引发神迹的神仙寄托为往昔之人,在有距离的“真实”中相信“神仙可学”。

贤能与神力是太原唐墓屏风式树下人物图像同时追求表现的形象。因为人物的身份多数被考释为有贤能德行的古人,所以部分研究认为图像的制作目的是鉴戒教化。但是观察图像可以发现,图像着重刻画的并不仅仅是贤人名士的形象,而是人物做出善行时引发神迹的瞬间。表现贤能之士能够因德行高尚而感通神明,以此彰显道德实现教化。在墓葬图像中,这种对于神异情节的描绘实际上与佛道故事中挪用噀酒灭火的情节存在相似的目的,在一般人普遍相信神异的世界中,用神奇异能说服人们相信其所表达的主题。描绘可效仿的先贤能够因德行高尚而感通神明的图景,或许是在墓主棺床后的围屏之位上描绘出了如何实现升仙愿望的路径。

四、结语

本文首先梳理了太原地区唐墓屏风式树下人物图像中持杯飘云图像,发现敦煌第323 窟中佛图澄噀酒灭火图像、明代《有像列仙全传》中栾巴噀酒灭火图像与持杯飘云图像具有相似的构图要素与图像形式,提出持杯飘云图像描绘的是噀酒灭火故事。

其次,梳理了文献中记载的噀酒灭火故事,分析其形成、流传、转型、固定的过程。噀酒灭火这一法术与佛教、道教教义之间并无紧密的关联,而更可能是源于汉代巫术,之后为道教、佛教故事所挪用,因此其并不具有强烈的某单一宗教意义,主要功能就是展现神术异能,在文本中多用于辅助塑造施法者的形象。故事的挪用与模式化是噀酒灭火故事在唐代出现了相似图式而主人公身份不同的图像的原因。隋唐时期,噀酒灭火故事的主人公逐渐固定为栾巴一人,持杯飘云图像所描绘的是栾巴噀酒灭火故事的可能性更高。

最后,通过对持杯飘云图像及其他目前可考太原唐墓屏风式树下人物图像的图像表现进行分析,认为在太原唐墓中的树下人物图像中神术异能被着重表现。通过对人物关键动作的描绘,强调与“感应”相关的故事情节,刻画贤人名士做出善行引发神迹的瞬间,展现贤能之士能够因德行高尚而感通神明。通过对人物服饰的分析认为太原唐墓屏风式树下人物图像试图打造出于现实人物截然不同的形象,有意识地塑造在“历史”中的人物。这是以古人为楷模的“崇古”思想体现,也是将能引发神迹的神仙寄托为往昔之人,在有距离的“真实”中相信“神仙可学”。描绘可效仿的贤能之士因德行高尚而感通神明,可能是太原唐墓中对于实现墓主升仙愿望的逻辑构建。

图片来源:

图1 、图16、图17、图19:山西省考古研究院,太原市文物考古研究所.山西太原唐代郭行墓发掘简报[J].考古与文物,2020,(5).

图2 a 山西省文物管理委员会.太原南郊金胜村唐墓[J].考古,1959,(9):图版五.

图2 b、4b、5b 作者自绘。

图3 山西省考古研究所.太原市南郊唐代壁画墓清理简报[J].文物,1988,(12):55.

图4 a 山西省考古研究所.太原市文物管理委员会.太原金胜村337号唐代壁画墓[J].文物,1990,(12):图版五.

图5 a 太原市文物考古研究所.山西太原唐代赫连山、赫连简墓发掘简报[J].文物,2019,(5):19.

图6 山西省文物管理委员会.太原市金胜村第六号唐代壁画墓[J].考古,1959,(8):19-22.

图7 太原市文物考古研究所.山西太原晋源镇三座唐壁画墓[J].文物,2010,(7):35.

图8 、18 太原市文物保护研究院.太原乱石滩唐代壁画墓发掘简报[J].故宫博物院院刊,2023(5):100.

图9 中国敦煌壁画全集编辑委员会,编.中国敦煌壁画全集·5·敦煌初唐[G].沈阳:辽宁美术出版社,天津:天津人民美术出版社,2006:108.

图10 、11、12: 列仙全传图目[M].石家庄:河北美术出版社,1996.

图13 列仙酒牌[M].太原:山西人民出版社,1987:18.

图14 中国敦煌壁画全集编辑委员会,编.中国敦煌壁画全集·8·晚唐[G].天津:天津人民美术出版社,2006:140.

图15 敦煌文物研究所,编.中国石窟 敦煌莫高窟第4卷[G].北京:文物出版社,1987:图版193.

图20 中国画像石全集编辑委员会,编.中国画像石全集8石刻线画[G].郑州:河南美术出版社,2000:48.

图21 徐光冀,编.中国出土壁画全集9甘肃·宁夏·新疆[G].北京:科学出版社,2011:216.

图22 、23 中国美术全集编辑委员会编.中国美术全集 绘画编1原始社会至南北朝绘画[G].北京:人民美术出版社,文物出版社,2015.

图24 张小丽.西安新出土唐代铜镜[J].文物,2011,(9):83.

图25 霍宏伟,史家珍,编.洛镜铜华·洛阳铜镜发现与研究 下册[G].北京:科学出版社,2013:295.