女性非遗传承人的自我身份建构:以高平绣活传承人为例 ①

冯叙园(北京大学 艺术学院,北京 100871)

引言

非物质文化遗产(简称“非遗”)代表性传承人(简称“非遗传承人”)的概念最早见于2008 年5 月文化和旅游部公布的《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》,该办法明确了评定和培养非遗传承人的标准及方法。作为非遗的载体与技艺延续中介,传承人对于非遗的赓续有至关重要的作用。非遗诞生于民间,承载着民间文化与艺术,在社会性别制度下,传统文化及民间风俗也依据内涵与形式被划分,从而具有不同的性别特征。

建构社会性别包括日常生活、文化、社会关系等不同因素,“它是各种社会机制的产物,是一种复杂的体系”。[1]作为一种意识形态的社会性别,在无形中束缚了许多有抱负的女性。性别文化主导下的性别塑造将男性和女性的角色定型化(stereotyping),如现代社会中通常将男性看作一家之主和家庭经济的主要来源,女性则被认为应当具备温良淑慧的品德,承担贤妻良母的角色。琳达·诺克琳(Linda Nochlin)指出,长久以来男性为主导的社会秩序是扭曲且不公正的,为了克服它,我们必须为女性争取一种更为准确和中肯的历史位置。[2]15从过去官方公布的非遗技艺的传承性别比例看,女性传承人数量仅占1/4 或以下,始终处于较为边缘的地位(表1)。然而,她们的作品具有独特的生活内容、价值取向、审美趣味,这些因素塑造了个人身份,也建构了自我发展的路径,在一定程度上对非遗的承续具有重要示范作用。

表1 国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人男性与女性人数对比

高平绣活于2006 年被列为山西省第一批省级非物质文化遗产,2008 年入选第二批国家级非物质文化遗产保护项目名录,其中赵翠林被列为高平绣活国家级非遗传承人。赵翠林从农村家庭主妇、手工艺爱好者到非遗传承人,在完成不同身份转变的过程中,展现出了自我身份认知、自我价值发掘、自我人格成长,也暴露出一定的社会问题。

以往对女性传承人的研究主要集中于以下几方面:从性别角度关注女性传承人较为弱势的地位,试图寻找内在原因及解决方法;[3-5]从非遗技艺出发,探究技艺与个体塑造、自我认知之间的关联;[6]从传承人制度和非遗保护公约着手,呼吁对已有制度进行反思,将性别视野引入非遗传承人研究当中。[7-8]本文拟通过田野调查法和半结构式访谈法,对女性非遗传承人赵翠林进行个案研究,从作品风格转变、自我发展路径和职业身份塑造三个方面,考察个人及社会因素在当代女性传承人自我身份建构中的作用和影响。全面发掘这一群体对非遗承继的贡献,可为未来非遗传承中的性别平等和可持续发展提供参考。

一、作为非物质文化遗产的高平绣活

1.高平绣活的起源与现状

山西高平刺绣也被当地人称为“绣活”,属于汉族刺绣工艺,最早可以追溯至明代中期。高平因地制宜,种植桑麻较为普遍,因此纺织和刺绣等手工艺也随之兴起。当地女性往往通过家传或邻里间的交流掌握绣活技艺,绣活不仅可以作为农活之外的兴趣爱好,也可以用来贴补家用。她们从生活中撷取灵感,创作题材富有装饰趣味,又流露出浓厚的乡土气息,在世代传承中不断推进演变。民间刺绣起源多出于实用目的,高平绣活最初主要用来制作实用耐磨的物品,如儿童佩戴的虎头帽(图1)、肚兜、百岁锁等物件,成人穿着的云肩、装饰用的荷包等。

图1 赵翠林手绣高平绣活虎头帽 2019年

本文通过田野调查,发现现今高平绣活的主要发展途径有两个类型:一类是在当地政府支持下,由高平绣活传承人开办刺绣厂和生产基地,如高平市马良刺绣厂、凤林刺绣厂,其组织农村妇女或残障人士学习并制作绣品进行销售,带动地方企业发展、增加农村女性收入;另一类为关注传承人独立发展,打造个人品牌,如对国家级非遗传承人赵翠林予以支持,通过推广融合传统与个性的刺绣创作,提升个人和高平绣活在全国乃至世界的知名度。

2.高平绣活的艺术特征

高平绣活在艺术特征方面具有江南风情的温婉细腻,也兼具西北民风的粗犷豪放。作品往往将表现内容加以夸张变形,不追求形似,而更注重整体构图的饱满充实。在题材选择上,多选取吉祥寓意的图案和纹样,如花鸟瑞兽和植物瓜果等自然形象,有时也将传统戏剧等场景作为主题,传递出百姓对美好生活的憧憬。在色彩运用上,配色大胆,对比强烈,一般采用黑、蓝、红、鱼肚白为衬底,图案明快亮丽。在表现手法上,高平绣活有别于常见的平面绣,主打立体的硬质绣,在硬布片上预先绣好花纹样式,再逐个拼装组合成为完整的作品。高平绣活制作耗费心力,工序繁杂,有极强的装饰效果和鲜明的立体观感。

高平绣活手艺人在不断实践创作中,根据作品的实际用途和主题含义等需求,逐渐发展出独特的配套刺绣针法,强调刺绣的质感和整体的造型。

二、个人作品风格的调整与确立

非遗传承人需在职业发展的过程中不断探索最佳个人风格,作品是他们生活经历、专业技能、审美品位的载体,也记录着他们自我发展的轨迹。从最初独立承接刺绣订单,到今天创作风格鲜明、主题宏大的刺绣作品,赵翠林的艺术风格在不断积累和变化中产生质变,展现出女性传承人细腻包容的艺术特质。

1.发展期——充满寓意的大型刺绣作品

赵翠林于1998 年进入刺绣行业,起初她以承接品牌和公司订单为业,主要使用汴绣和苏绣等融合刺绣技法,尚未体现高平绣活的突出特点,也未展现出个人的艺术思考。在开办绣厂、获得省级代表性传承人身份后,赵翠林的刺绣事业于2012 年逐渐步入正轨,作品开始主动融入高平绣活的代表性技法和特征。2018 年获评为国家级代表性传承人后,赵翠林不再满足于小件绣品的制作,期冀用大型刺绣作品打响高平绣活的名声。

自此,她在作品设计、画图、选材及制作上亲力亲为,发挥出高超的技艺,也展现了民间文化的艺术魅力。赵翠林的创作灵感源于传统,取自生活,借助艺术创造的感染力,将农村女性对美好生活的向往倾注于作品中。作品是展现个人对艺术的独特想象力和理解力的结果,将创作者和作品之间的关系放到第一位,才能正确解读创作者力图传达的心意。

“一个人对艺术的钟爱和追求绝不是偶然的,每个人的审美理念、艺术情趣以及对艺术作品的理解都不一样,这和每个人的成长环境、人生经历都有很大的关系。”[9]69农村女性善于观察生活也热爱生活,独特的生活环境促成了充满原真性的艺术作品。自2019 年起,赵翠林逐年推出100cm×100cm 的大型作品,代表作有《和平盛世》《事事如意》《花团锦簇》《狮舞升平 福寿万代》等。[10]创作主题由以往展示传统文化或农村生活转变为反映日新月异的现代生活。

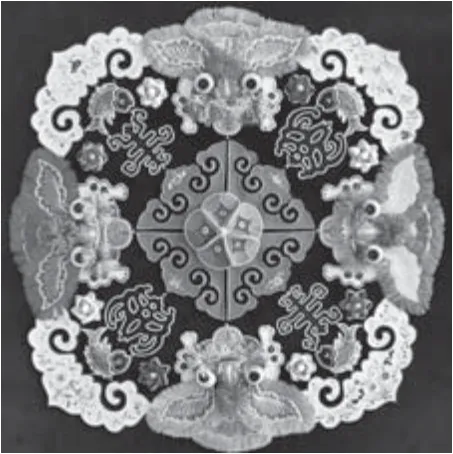

《和平盛世》(图2)为2019 年祖国70 周年华诞献礼之作,颜色对比明快、充满美好寓意,由赵翠林带领团队历经三个月完成。这件巨型立体刺绣直径为一米,中心是一朵盛开的莲花,从花瓣到莲子皆为立体,不同的部位选取不同材质呈现。由中心扩散至第二层,采用不对称构图方式,使用高平绣活中代表性的立体贴布绣表现绵延的长城和飞舞的白鸽,运用不同色调勾勒出明暗光影。最外层环绕着多彩的牡丹。每一种元素都蕴含中国传统文化,代表了创作者对祖国的美好祝愿。

图2 赵翠林《和平盛世》2019年

2020 年初,赵翠林与团队制作了以云肩为造型的作品《事事如意》。图案中央为立体绣球和四季花朵,代表四季平安顺遂。下层依次绣有金币、双福双寿、金鱼,寓意财源滚滚、福寿双全、年年有余。边框由四只彩色立体狮子和蝠形如意相连而成,这也是一幅融合了历史文化与民间审美的创意作品,寄托了创作者对美满生活的向往(图3)。

图3 赵翠林《事事如意》2020年

《狮舞升平 福寿万代》历时八个月于2021 年完成,以高平绣活独有的硬质绣技法将饱含民间传统文化寓意的元素呈现其上。富有层次的画面从中心依次铺开:牡丹居于正中,第二层为江崖海水纹、福寿纹,第三层以万字纹作为圆形边框,寓意福寿万代,第四层是代表吉祥和繁荣的瑞兽八狮。配色考究、寓意雅趣的作品传递了创作者对国家昌盛的祝福,对民间文化的弘扬(图4)。

图4 赵翠林《狮舞升平 福寿万代》 2021年

赵翠林的刺绣创作摆脱了旧有套路,做到更新迭代、与时俱进。在刺绣上的创新也印证了新时代女性的聪慧与才华。在社会环境日益开放的今天,女性的身份塑造趋于自治,她们有权利、有机会选择自己憧憬的人生。赵翠林作为传承人从民间走来,向往更广阔的舞台,她不断提升设计水平、作品质量,并努力适应市场需求。在政府支持和个人努力下,赵翠林实现了身份的另一个转变,成为绣活教育者。她不仅作为校外导师受邀于大中专学校教授传统刺绣课程,同时也开展校企合作模式,接待清华美术学院、中国美术学院、中央美术学院的学生到刺绣厂进行实习。

2.成熟期——高平开化寺壁画的刺绣再创作

赵翠林希冀将高平绣活的风格特点最大化融于创作,提升其在行业中的地位。2018 年,第二届高平绣活专题研讨会暨开化寺壁画开绣仪式举行,这是赵翠林在艺术道路上又一个新征程的开始。[11]高平绣活与千年壁画的创新结合,顺应了新时代文化自信的发展理念,也凸显了高平古建特色和文化魅力。开化寺壁画系列刺绣共计四幅,赵翠林与其团队已经持续创作近四年,正在进行的是2.4 米×2.6 米的《报恩经》刺绣(图5)。

图5 赵翠林“高平市开化寺壁画的刺绣再创作”2023年

高平的文物瑰宝——北宋时期的开化寺是全国重点文物保护单位,是当今硕果仅存的绘有宋代壁画的汉地佛教寺院。画面主题以佛教故事为主,在宣扬佛法威力和因果报应的同时,亦表现儒家的孝道和社会各色人等的活动情景。[12]将北宋年间壁画与高平传统绣活相融合进行再创作,展现了历史文化与人类文明的交相碰撞,这是一个兼具开拓性和挑战性的创意。制作过程分为三步:首先将长约3 米的壁画拍摄成图像,再将图像绘制到纸上作为底稿,最后将底稿转绘到绣面上进行刺绣。工作的开展难度超乎想象,壁画因年代久远多处损毁,具体细节并不清晰,文字、人物面部和服饰的细微之处,赵翠林都需查阅史料,或依据壁画其他部分的样式尽力补全,可以说是对壁画的二次创作。[13]整幅刺绣主要由赵翠林一人完成,为追求尽善尽美的效果,在处理细节不满意时宁愿拆掉重绣,竭尽所能以自然、生动、贴近原作的状态将壁画还原。除了传统针法,赵翠林也加入了创新针法,例如人脸部分采用立体绣,以软针绣与硬针绣相结合的方法用彩色金属线将玛瑙、蜜蜡、珍珠等立体珠宝镶嵌点缀于亭台楼阁之上,以期还原壁画中的恢宏壮丽。

三、女性非遗传承人的自我发展历程

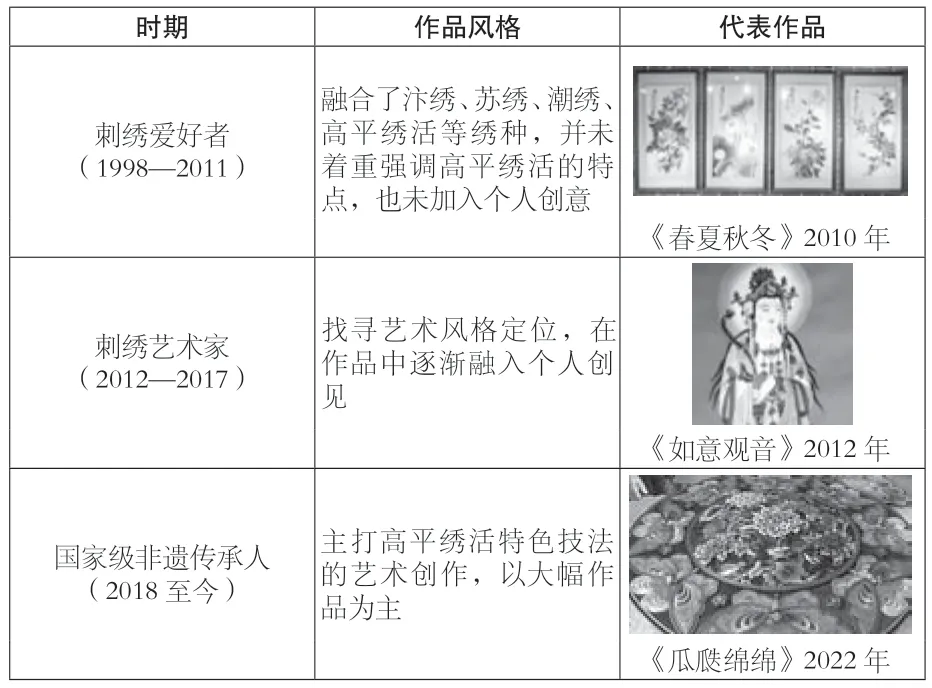

赵翠林在不同时期经历了职业和身份的转变,创作出风格各异的艺术作品。表2 可见其作为非遗传承人自我发展的历程。

表2 赵翠林作品风格变化一览表

赵翠林从最初的“刺绣爱好者”不断精进技艺、提升审美,成为“刺绣艺术家”后逐渐将个人意志融入作品,将高平绣活中代表性的硬质绣作为与众不同的特质,也因此发扬了民间传统文化,最终获得认可,成为国家级“非遗传承人”。她在各个阶段磨砺技艺、铢积寸累,挑战个人能力的上限。其成长、学习、立业的过程,印证了自我发展必须经历的任务和挑战,对于非遗传承人个体成长和发展、个人身份的建构与保持具有普适性意义。在此期间,赵翠林也受到社会性别问题和双重角色冲突(role conflict)的困扰,一定程度上凸显了女性传承人自我发展道路上必须面对的复杂情境。

1.作为“刺绣爱好者”磨炼技艺

高平绣活,既是当地传统文化艺术的重要组成部分,也是服务于民众的一种生活方式。赵翠林于1980 年出生,如同高平当地大部分民间女性手艺人的学艺启蒙一样,十一二岁起便跟随母亲学习刺绣鞋垫等实用物件。这种代际传承反映了女性之间的生活内容、情感沟通、审美趣味的传递与当地的性别规范及文化陶染紧密相连。社会性别的规范可以被应用于任何一种行业。在民间这个庞杂的社会系统中,文化风俗、权利制度、价值观念等因素集体作用于社会性别的建构。民间艺术作为社会系统中的组成部分,也体现出强烈鲜明的性别特点。

在中国传统文化中,纺织和刺绣被认为是女性出嫁前必学的技能,“绣品给新娘带来的嫁妆附加上经济价值和个人性价值……它们构成了与新娘的娘家、她的母亲、姐妹以及那些陪伴她制作嫁妆的女性亲属之间的物质性关联”。[14]正因如此,刺绣等民间技艺并未被当成艺术,一直被大众忽视。有学者认为,民间艺术中的性别意识取向是一个经常被漠视、然而却极其重要的概念,“要对以往民间艺术研究中被遗忘的角落给以关注,对被遮蔽的群体给以再现,对被淹没的声音给以放大”。[9]1数百年间民间艺术的创作中,女性从业者占了大半,但重要地位却未被予以肯定。在农村“男主女从”的性别制约环境下,女性的追求、个性和理想都处于被压抑和忽略的状态。正如诺克林所言:“是‘制度’使妇女没有可能取得杰出的或成功的艺术成果,以同样的立足点看男人,与他们所谓的才能潜力或天才无关。”[2]34社会性别制度给予男性更多的关注和期待,女性则需要付出多倍的努力和投入,才有可能达到与他们相同的位置。在这期间,女性艺术家的创作水准时常被质疑和低估,获得大众认可是一个艰难的过程。

尽管如此,赵翠林对刺绣的喜爱却无关乎世俗的评定标准。她从小醉心刺绣,周边刺绣氛围的熏陶加上天分和勤奋,为其打下了扎实的刺绣基础。高中毕业后赵翠林计划到苏州学艺,未获父母同意,只能跟随母亲和能工巧匠学习绣活,技艺进一步提高。几年后赵翠林赴河南学习汴绣、赴广州学习潮绣,又三次前往苏州习得苏绣。因之打磨技艺、提升审美、博采众长,这为赵翠林日后的刺绣创作累积了融合多元风格和技法的能力,形成了灵活生动、无所拘束的创作理念。这一阶段她为品牌代工、制作订单,23 岁时实现了经济独立。

2.作为“刺绣艺术家”谋求创新

2005 年发布的《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,让赵翠林萌生了打造以高平绣活技艺特点为基础、富有现代审美视角的刺绣品牌的想法,传播和弘扬家乡非遗的魅力成为她心中的愿景。

诺克琳认为,艺术不仅将个人生活转化为视觉术语,创作艺术品时“或多或少依赖或不依赖于世俗的习俗、修辞或符号系统,这一系统必须通过学习或研究,或者通过教学或学徒,或一个长期的个人经验形成”。[2]18民间艺术凝结了一代代农村女性的智慧结晶,从尝试到成熟,不断提炼演变至今。从年少时期跟女性长辈学做手工时的懵懂探究,到青年时期加入个人品位的自主创作,艺术贯穿她们的生活轨迹,也是抒发日常情感和审美趣味的途径。

在个人事业稳步上升,精力和体能到达巅峰,自我发展进入关键阶段时,赵翠林遇到了不小的考验。除了母亲、妻子、女儿这三种家庭身份,赵翠林还有刺绣艺术家的职业身份,“一个人扮演应当执行的角色时体验到的其他人的不同期望和社会压力”,[15]在她身上体现出性别和职业重叠的双重角色冲突。2003年,母亲离世,身为长女的赵翠林承担起整个家庭的重担,同时照料瘫痪的爷爷、年迈的父亲和两个年幼的女儿。2009 年赵翠林开办了凤林刺绣厂,起初并无太多收入,生活压力骤增。随着爷爷和父亲的去世、孩子们日渐独立等生活变化,在双重角色中变换的赵翠林于2012 年全身心投入刺绣事业中,当年即被评为省级代表性传承人。

对于女性来说,参与艺术能否成功依赖于“阶级、时代、经济地位、城市或乡村位置,以及民族、宗族、种族等各种因素的意外结合”。[16]民间的女性传承人作为妻子和母亲,家庭琐碎事务无形中为其追求理想的手艺人角色戴上了枷锁,因而在艺术领域,她们始终是局外人。在传统农村家庭中,女性手艺人的作品往往无人欣赏,更缺乏精神支持,她们白天被工作和家务占用,创作的时间被挤压到家人休息后的夜晚。然而,人不仅是家庭的一部分,也是社会的一部分。从家庭事务中抽离,发挥主观能动性与创造力,通过艺术创造提升个人文化品位和综合修养,是女性传承人的心愿。因此,尽管生理性别无法被选择,“社会性别却是可改变的生理性别的文化建构,是在一个性别化的身体上所展现的,无数的、开放的文化意义的可能性”。[17]实现个人理想和追求,体现出女性的社会性别在文化建构的过程中被自我选择和转换的特点。赵翠林基于扎实深厚的手工技艺,对作品全情投入,在刺绣实践的道路上不断突破社会性别约束、探索自我身份的多种可能性,从而完成了刺绣爱好者到刺绣艺术家的蜕变。

3.作为“国家级非遗传承人”构建自我身份

赵翠林于2018 年被评为高平绣活国家级非遗代表性传承人,在使命感的触动下,她努力通过寓意深远、制作精良的刺绣作品激发高平绣活的艺术生命力,并发扬地域人文历史精神。传承人的身份离不开技艺的坚实,更离不开对事业的执着与坚定。首先,她并未被农村浓厚的性别制度所束缚,排除万难追求自身的发展和能力的提升。其次,刺绣之于赵翠林等同于信仰,在创作期间她每天工作近10 小时,这不仅达到了物我两忘的纯粹境界,也成为探寻自我、突破自我、建构个人身份的修炼之旅。亚里士多德曾言:“认识自己是一切智慧的开端。”从刺绣中获得的认同感和成就感赋予她对“自我”更为深刻的理解。爱利克·埃里克森(Erik H. Erikson)认为自我是一个内在机制,它经过不断演化,保护个人内在的秩序。[18]最初,非遗传承人的身份是不断努力的目标,也是她成长和转变的内在动因。成为传承人后,得到了身份认同的荣誉感的同时,也建立起更大的责任感。

非遗项目的启动使民间从事手工技艺女性的身份发生极大转变,“教科文(组织)的非遗传人认定标准强调传承谱系的连贯性,也强调传承人在某一非遗类型中的手工技艺与文化记忆的价值作用”。[19]从农村走出的女性传承人作为非遗的承载主体,借助手工艺的力量,进入到更为广阔的艺术天地之中。

赵翠林成为传承人并非偶然,而是由其专业能力、审美感悟、价值情怀、思想内涵多方面的综合素养所达到的成就。理查德·桑内特(Richard Sennett)指出,匠人最引以为傲的是成熟的技艺。简单的模仿并不能带来持续的满足感,技艺必须是与时俱进的。[20]刺绣这门技艺需要从事者具有相当的天赋和品质,设计、工艺、热爱、韧性,缺一不可。投入了大量心血的作品,不仅具有经济价值,也承担了美学传递的功能。制作刺绣的同时,将个人与社会联结,因此刺绣“成为妇女超越家庭私人领域的一个渠道”。[9]202刺绣不再只是一种技艺,而成为传承人理想、情感及创造力的载体。19 世纪法国女画家罗莎·邦赫(Marie-Rosalie Bonheur)曾说:“为什么我就不该以作为一个妇女而骄傲?”[2]33女性在职业成长的过程中正视性别,运用性别中蕴藏的优势并推动技艺的发展,方能更好地把握命运,重塑身份。

赵翠林作为女性传承人无疑是成功的,但我们也必须看到,现实中仍因地域、阶级、民族、年龄等因素束缚着女性传承人的职业发展。此外,社会性别等级制与贫困关系密切,“女性普遍地是社会和物质资源贫乏的群体”。[21]36不平等的性别制度有部分源自传统文化和价值观念,当女性争取享有更多话语权时,需要强调和提倡多元精神及参与度。赵翠林在刺绣事业中找到了自我,在社会性别制度下完成了身份的转变与塑造。理解身份如何运作会催生一种特殊智慧,从而能够让人看清、理解,并且有时能够抵制影响自己的社会力量。[22]X2023 年6 月,“全国青年非遗传承人扶持计划”遴选出20 位青年传承人,赵翠林名列其中,这一身份促使其进一步成为刺绣文化的传播者和推动者。

四、女性非遗传承人身份建构的影响因素

非遗传承人的身份不仅是褒奖,也是延续非遗文化的源动力。作为女性传承人,赵翠林深谙肩负的使命,除了在艺术领域中上下求索,也承担起一定的社会责任,为农村女性就业提供机会。2009 年起,赵翠林创办的刺绣厂和刺绣培训中心,为当地妇女开辟了就业和增收门路,带动村里更多年轻人学习刺绣,[23]至今累计培训300 余名学员。

然而文化的传承并非一帆风顺。就技艺学习来说,学员需要在头两年重复练习制作几厘米大小的荷包等小件绣品,之后才有资格自主创作,在未知回报的情况下,若非钟情于刺绣,一般人难以付出时间成本钻研手艺。就社会环境而言,有两个问题成为瓶颈。

1.城市化导致绣工流动

农村常见的刺绣群体由年龄相仿的女性组成。赵翠林的团队包括6 至7 名共事十多年、彼此熟识的女性。“从妇女工作的视角和血缘关系看,刺绣在社会和象征意义上是具有很强生产能力的劳动。它是一种不服务男人、家庭或群体的‘女性劳动’形式,只巩固妇女间的联系。”[24]她们或谈天说地之间交换对绣品的想法,或默默专注手头绣活。社会和经济发展使农村女性生活的各方面得到提升,然而对于非遗技艺的传承却带来致命的影响。随着工业化和城市化的日益深化,人们难以在市场经济的大潮中静下心来制作耗时、费力而收益不高的工艺品。绣工的流动性成为亟待解决的现实问题。赵翠林团队中曾有绣工因孙辈出生而辞工到城里照料,还有绣工因子女上学而到城里陪读。

此类情况说明,当女性作为社会劳动力时,个人健康、家庭变动等诸多因素作用于她们的职业发展。男性或许不会轻易做出影响个人仕途的选择,社会性别规范下的女性却在权衡利弊后选择回归家庭。家庭生活中的女性形象是传统文化驾驭下的结果,只有认识自己的价值,发掘潜藏的艺术才能,才能建构出完整的女性自我身份。

2.教育缺失使女性缺乏价值认知

相当多的女性手艺人基于热爱传承技艺,她们会将耗时一个月的作品赠予他人,而非收藏或售卖。因为缺乏教育和知识的普及,女性对民间手工艺中蕴含的文化和艺术价值的认知程度被极大地削弱。究其根源,是社会性别制度导致女性未能有更多受教育的机会,这也是女性传承人和手艺人数量稀少的重要原因——“教育被理解为包括从我们来到这个有意义的符号、标志和信号世界开始的每一件事。”[2]19

作为女性传承人,应当对所从事的艺术门类有全面的学习和了解,才能推动传统艺术文化的发展和延续。从更宏观的角度来看,“实际上在很多社会情境中,妇女都可以在促进文化多样性方面发挥独特的作用,因为她们往往是语言、道德准则、价值体系、宗教信仰和行为方式在传播中的‘价值承载者’”。[25]

赵翠林的案例为我们提供了女性传承人可持续发展的一种可能性,在性别制度的限制下依然坚持专业的提升和对艺术的追求,她的身上承载了推动文化多样性的使命和意义。

五、结语

尽管社会的规训使男性和女性各自按照性别标准划分去执行相应的角色任务,然而,现代性的张力就在于“自我及其日常生活的反思和实践不断在扩张和深化”。[26]现代女性在寻找更合理的身份塑造的问题上找到了新出路,赵翠林的个人发展经历印证了这一点。她通过对刺绣技能的熟练掌握、对刺绣技艺的执着热爱、对理想信念的坚定追求,突破了社会性别文化对女性权利的压制,积极地参与、推进社会和文化的发展,为自己创造了重塑个人身份的机遇。这一案例在女性传承人群体中也具有普适性。

传统文化与民间艺术的式微体现出文化多样性的失落,也凸显出现代人类物质的丰富和精神的匮乏。女性传承人作为传承非遗文化和技艺的重要一员,提升其地位和权利刻不容缓。男性和女性的“共同在场”将更好地发挥性别中的优势,助推非遗的延续。女性传承人的自我发展和身份建构将促进实现女性的自我认同和经济独立。通过手工艺的制作使女性达成某一创作或经济目标时,获得的成就感和被认同感是单纯的家庭劳作难以提供的,审美情趣和创造力等个人特质在重复性工作中也无法展现。

未来应当更多地赋权女性传承人,发挥她们的主体性、能动性和可能性,“把妇女看做是变革的主体而不是被动的发展援助的受援人”。[21]159让她们真正从非遗传承中得到物质、经济、精神方面的满足和成就,那么这一群体在非遗传承中就不只是一个局外人,可以摆脱随波逐流而成为中流砥柱。

图片来源:

图1 本文作者拍摄

图2 -图4,图6 源自高平市人民政府

图5 赵翠林拍摄