禅学视角下的书画创造论

—— 以黄庭坚和董其昌为例①

刘佳妮(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

禅学在历代士大夫文人艺术创作中的渗透,为书画艺术的发展创造提供了新的养分,而形成了带有浓厚禅之意味的书画审美形态,成为中国书画史上别具魅力的存在。本文以禅学的视角,选取黄庭坚和董其昌的书画创造论为研究对象,是因为在书画史上其二者都深受禅学思想的影响,并且这一影响已贯融于他们的书画实践,进而提升到了书画的理论形态。

一、“禅宗六祖”的发展脉络和思想定位

禅宗是禅学的重要一脉,是佛教众多修行法门中的一个宗派。人们所讲的禅宗多指由慧能创立的“南宗”禅,它在中晚唐之后成为中国佛教的主流,对中国的哲学思想、文化艺术、社会生活皆产生广泛和深远的影响。它的主要思想特点可概括为“梵我合一、即心即佛”的佛性论,“顿悟见性”的修行观,“以心传心,自解自悟”的认识方法。

禅宗形成可以追溯到印度的禅学(或佛学)渊源。这就是说,禅宗虽是中国的产物,但其是以印度禅学作为基础而发展演变来的。据考,在释迦牟尼诞生之前,在印度已经有了静坐、冥思、入定的修行方式,这种方式已近似禅定。后来,佛教兴起,对这种修行方式加以改良完善,从而形成了一整套的坐禅修炼方法。从坐禅的内容要求来看(如“四禅定”“五大法门”),其以内修主观心灵为主要目的,获得精神的超越和解脱。这种古印度禅学作为一种普遍的修行方式,在当时还没能形成一个具有完整的禅之理论学说和实践方式的教派体系。但是这印度禅学在传入中国以后却能够在与儒家、道家思想的碰撞交融中自成一体。[1]

刘宋时期,菩提达摩自印度航海东来,他是中国禅宗公认的东土初祖。[2]1唐释道宣《续高僧传》中讲达摩:“初达宋境南越,末又北渡至魏。随其所止,诲以禅教。”[3]7这是讲达摩东来自广州登岸,而后自南向北的传法路程。相传,达摩曾在嵩山西麓五乳峰的一孔石洞中面壁九年,悟得东土禅道。这虽然是传说,但达摩所悟东土禅道实际上开启了印度禅学在中国的本土化进程。②禅学在达摩东来之前已传入中国。

汤用彤对达摩禅法的宗领要义有过很好的概括:“达摩所修大承禅法,名曰壁观。达摩所证,则真俗不二之中道。壁观者喻如墙壁,中直不移,心无执着,遣荡一切执见。中道所诠,即无相之实相。以无著之心,契彼真实之理。达摩禅法,旨在于此。”[4]552可见达摩禅法对内修自心的注重,强调“心法”,注重对内心执着、执念的破除,而达到“无著之心”的心理境界,契合于彼岸的“真实之理”。

唐释道宣《续高僧传》第二十七卷中讲:“达摩禅师传之南北,忘言忘念无得正观为宗。后行中原,慧可禅师创得纲纽。魏境文学,多不耻之。领宗得意者,时能启悟。”这段话讲明达摩到二祖慧可一系的禅法在当时北方所处的境遇以及禅门“领宗得意”的悟入方法。所谓“领宗得意”大约与庄子所讲“得意忘言”的意涵相通,它应是由达摩的“藉教悟宗”延伸而来,“藉教悟宗”是讲对于经教要有超脱的手眼。[2]30

据考,能得达摩传授禅法的有慧可和道育二人。慧可被奉为禅宗二祖。道育的生平事迹今已难以寻觅。又据《续高僧传》中所述,慧可博学多才,在四十岁时乃奉达摩为师,并追随达摩约六年时间。宋初画家石恪所绘禅画《二祖调心图》(图1)中那位双足交叠趺坐,面目清瘦,似带愁容,右手托腮的就是慧可。

图1 宋 石恪《二祖调心图》(之一),纸本水墨,纵35.5cm,横129cm,日本东京国立博物馆藏

慧可承继了达摩禅法并做了进一步的发展,使达摩禅法得以延续,也为后来四祖道信、五祖弘忍的“东山法门”的形成做好了铺垫。然而,慧可在禅思想的演化中到底做了哪一些推进似乎还没有文章能将其讲清说透。

禅宗六祖中最难于考察的是三祖僧璨。因为唐释道宣《续高僧传》中没有僧璨的传记,道宣只在法冲的传记中提到僧璨是慧可弟子。究其原因,应当是璨禅师悟得达摩“不随于言教”之义,而仅口说玄理,却不出文记的缘由。僧璨入灭百年之后,关于他的生平资料却随禅法的兴盛逐渐多了起来,而后来材料的真实性难以确证。所以,我们看到学界对僧璨的研究是相对匮乏的。

从菩提达摩到三祖僧璨可视为中国禅学发展的早期阶段。这一阶段的成果为后来禅宗的建立打下了思想和实践的基础。至四祖道信时期,禅法的弘传重心已自北方转移到南方,禅法弘传的新阶段也从这里开启。

这一阶段的主要变化包括以下几点:1.道信时期,禅法的弘传开始迈入兴盛的阶段。据文献记载,道信曾在蕲州黄梅(今湖北黄梅县)双峰山聚众五百余人。2.开宗说法有了固定的场所。由来去不定的“随缘而住”到“择地开居”创设道场——修禅传法开始有了固定处所,这有助禅法的弘传。[2]423.道信禅法融入了南方般若之学。

五祖弘忍传承道信禅师之衣钵,广开法门,使禅宗成了遍及全国的最大宗派。其所传禅法称为“东山法门”。弘忍对道信禅风也做了新的发扬,他将禅法的修行贯融到了日常的生活当中,并且提升到了理论自觉的高度,例如《楞伽师资记》中记弘忍“缄口于是非之场”“役力以申供养”①杜继文《佛教史》中讲:“所谓役力,与‘作’ 一样,均指体力劳动而言。”“四仪(行住坐卧)皆是道场,三业(身口意)咸为佛事”。这是禅宗对传统佛教思想的重要改革。[5]264

慧能与神秀都是弘忍的门徒。弘忍之后,禅门分宗。慧能是禅宗南宗的始祖,主“顿悟”,强调直了心性的修行理念。神秀是禅宗北宗之领袖,主“渐悟”,讲求坐禅修心的渐修方法。二者在佛学义理上一直存有争论。这种纷争对绘画领域的影响突出地表现为董其昌的“南北分宗”说。

南宗“顿悟”代表了中唐以后禅宗学说发展的主流方向。尽管神秀有“三帝国师”之誉,北宗也曾为皇家推崇(武则天接见神秀时说:“若论修道,更不过东山法门”)。但它还是在历经安史之乱、会昌法难和南宗隆兴之后,走向了衰落。

“顿悟”一脉以“不立文字”“见性成佛”为要旨。他们认为,文字、语言都是外在于真实本体的东西,它们是有限的,因而也是片面的,所以表达不出真实本体的内涵。如若拘泥在这言语文字的逻辑思辨中,反而会受其所束缚,成为“悟道”中的障碍,哪怕是对正确的语言文字和理论思辨的持守。[6]183《中岳沙门法如行状》中讲:“天竺相承,本无文字。入此门者,唯意相传。”[7]这表明禅理的证悟不依托于语言文字,而“唯意相传”,以心传心。当然,“不立文字”不是对文字传法的全部否定,《坛经》中讲:“吾(慧能)若言有法与人,即为诳汝。但且随方解缚,假名三昧。”[8]311-312由此可知,“不立文字”仍需要语言文字来说法,在他们看来,这种对禅法的讲说是借用了语言文字的假名,方便教示僧众,使之“顿悟”。若非如此,禅门经文也不会流传至今了。

禅法至六祖慧能发生了质上的改变。慧能将禅法引向简易直捷,不用再坐禅诵经,认为“道由心悟,岂在坐也”,[8]327而强调对本心、自性的认识,主张“本心即佛”,佛性人人有之,所以他的偈语是:“菩提本无树,明镜亦非台;佛性常清净,何处有尘埃。”慧能禅法的简易直捷使“顿悟”一脉更加广泛地发展开来,这是南宗禅法隆盛的重要原因,学界对此多有论述。而慧能以对《金刚般若》的崇信取代《楞伽经》。汤用彤讲《金刚般若》:“言简意深,意深者谓其括虚宗之妙旨,言简者则解释自由而可不拘于文字。”[4]557

慧能入灭后的晚唐和五代,南宗禅法迅速发展,终进入全盛时期。这一阶段南宗禅法进一步发展出“曹洞宗”“云门宗”“法眼宗”“沩仰宗”和“临济宗”五家宗门,这就是所谓的“一花②“一花” 指达摩禅法。开五叶,结果自然成”。本文的研究对象黄庭坚就曾追随临济宗黄龙派的祖心禅师学习禅法。

二、唐宋文人与禅宗的交往

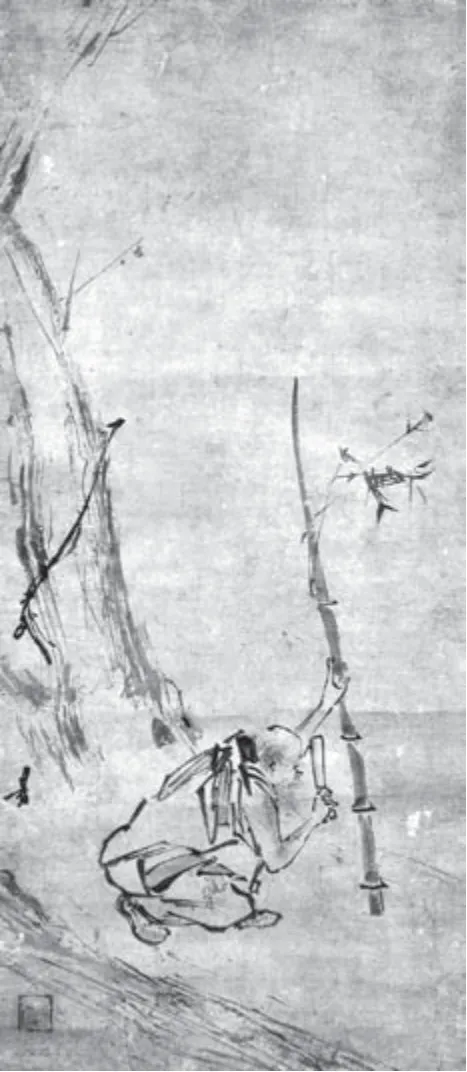

禅学与文人之间的关系是学界所关注的议题。在禅宗逐渐兴盛的唐宋时期,士大夫文人与禅宗的关系也日渐密切。通过相关文献的记载,我们能够找出很多文人士大夫与禅宗相交往的史实。比如唐代的王维、柳宗元、刘禹锡都曾为六祖慧能写过碑铭,记述慧能的生平事迹和禅学思想,它们分别是《六祖能禅师碑铭并序》《曹溪第六祖大鉴禅师碑并序》和《曹溪大师第二碑》。其中,王维是受慧能的嫡传弟子神会之托而撰碑铭;又如,唐代白居易深受禅风影响,创作出许多充满禅悦的诗歌,他在《送兄弟回雪夜》中说:“回念入坐忘,转忧作禅悦。”再如,欧阳修起初受韩愈影响而排斥佛教,后来却皈依佛门,自号“六一居士”,他与禅僧交游甚密,诗文创作常饱含禅理;再如,北宋苏轼笃信禅旨,曾撰文《论六祖坛经》说:“近读六祖《坛经》,指说法、报、化三身,使人心开目明。”[9]苏轼还有文《书楞伽经后》和《金刚经跋尾》,论述禅学义理和针砭时弊;又如,南宋严羽的《沧浪诗话》中以禅论诗,提出“妙悟”说:“大抵禅道惟在妙悟,诗道亦在妙悟。”[10]还有,南宋梁楷,与禅僧交往很多。他的画作禅意浓厚,澹远意深,风格独特。从他画作题目《六祖伐竹图》(图2)、《参禅图》《八高僧故事图卷》中也可感受到禅宗的浸润。

图2 宋 梁楷《六祖伐竹图》,纸本水墨,纵73厘米,横31.8厘米,日本东京国立博物馆藏

北宋黄庭坚交游广阔,与禅僧间的往来也密切。据《五灯会元》中讲:“祖心禅师……将入灭,命门人黄大史庭坚主后事。”[11]这是讲作为祖心禅师门人的黄庭坚居士曾受命主持祖心禅师入灭后事。由此可知,黄庭坚还是临济宗黄龙派祖心禅师的门人。

董其昌《容台集》中讲:“有求黄山谷书者,山谷答云:‘吾书何足以塞请,当书七佛偈结般若缘。’”[12]647《七佛偈》是禅门的重要文献,记述佛家禅语。黄庭坚曾受鉴瑛禅师所托,以楷书写《七佛偈》,刻之于石壁。现留存在庐山秀峰读书台,奇逸瘦劲是其风貌的主要特征。

三、黄庭坚因禅识画以及对绘画之“韵”阐发

明确地用禅理论说绘画艺术,黄庭坚或为第一人。[13]他在《题赵公佑画》中讲:“余初未尝识画,然参禅而知无功之功,学道而知至道不烦。于是观图画,悉知其巧拙功俗,造微入妙。”[14]44由此可知,正是对禅理的顿悟,而指导了黄庭坚对绘画“巧拙功俗”的认识。足见禅学思想为他理解绘画带来的重要启益。

黄庭坚有许多对禅画的题跋,从这些题跋中可以看出他对禅画的关注和喜爱。他和禅僧画家仲仁的交往密切(仲仁以画墨梅名世,是画史中禅画家的重要代表)。元代吴太素《松斋梅谱》中说:“华光……临终写披风、洗露二枝寄山谷,为之绝笔。”[15]593这是讲仲仁去世前,将他生平所写的最后两幅折枝花卉送予了黄庭坚。而黄庭坚也写有许多仲仁禅画的题跋。比如,黄庭坚《题花光画》:“湖北山无地,湖南水彻天;云沙真富贵,翰墨小神仙(此平沙远水,笔意超凡入圣法也,每率此为之,当冠四海而名后世)。”[15]594又如,《题花光为曹公卷作水边梅》:“梅蕊触人意,冒寒开雪花;遥怜水风晚,片片点汀沙。”[15]594再如,《题公卷》:“高明深远,然后见山见水。此盖关仝、荆浩能事。花光懒笔,磨钱作镜所见耳。”[15]595从这些题跋中,不仅能够想见仲仁画作中透发的散淡静谧的“禅境”,亦可见出黄庭坚赏画的境界。

“书画当观韵”是黄庭坚提出的一个著名命题。他在《题摹燕郭尚父图》中说:

凡书画当观韵。往时李伯时为余作李广夺胡儿马,挟儿南驰,取胡儿弓,引满以拟追骑。观箭锋所直,发之,人马皆应弦也。伯时笑曰:“使俗子为之,当作中箭追骑。”余因此深悟画格,与此文章同一关钮,但难得入神会耳。[14]45

由此可知,黄庭坚对书画之“韵”的注重,并且认为“韵”是诗文书画创作与欣赏的主要审美标准。[16]当然,画论中对“韵”的关注和探讨早在南齐谢赫“六法”中已有体现,五代荆浩也讲:“韵者,隐迹立形,备仪不俗。”[17]但是,我们看到黄庭坚所讲“韵”之意涵显然区别于先前的阐释。

宋代范温(曾跟随黄庭坚学诗)《潜溪诗眼》中记有一段王偁和范温对黄庭坚“书画以韵为主”之“韵”的探讨。他们认为:“有余意之谓韵”“尝闻之撞钟,大声已去,余音复来,悠扬宛转,声外之音,其是之谓矣。”[18]可见,“韵”由“意”出,并涵泳在“意”的深处,它是耐人回味的,是内涵丰富的表现。这正如宗白华所概括的:“黄庭坚评李龙眠的画时说,‘韵’者即有余不尽。”[19]因而,黄庭坚所讲的“书画当观韵”就是对书法或绘画作品“有余不尽”的感受和联想。[20]522

应当说,“观韵”作为一种方式与南宗禅主张的以直觉方式“悟道”也有近似相通处。明代李日华说:“韵者,生动之趣,可以神游意会,陡然得之,不可以驻思而得也。”[24]这就是讲对“韵”的感知并不是通过逻辑性的思索而能获得的,而是经过“神游”——想象力的发挥,而能在瞬间中(突然地)领会的。所以说,“观韵”作为一种方式同样偏重于个体直觉的心理体验。

从黄庭坚对禅画的品评中,也可以看到“观韵”内涵。他曾在赠予仲仁的书作中道:

比过骜山,会芝公书记还自岭表,出师所画梅花一枝,想见高岭。乃知大般若手,能以世间种种之物而作佛事,度诸有情。于此焉得,则一枝一叶、一点一画皆是老和尚鼻孔也。

余方此忧患,无以自娱,愿师为我作两枝见寄,令我时得展玩,洗去烦恼幸甚。此月末间得之,佳也。[14]132

黄庭坚从仲仁墨梅中领略到的情感,体验到的哲理已远远超出了墨梅这一具体物象。从中,也可以看出黄庭坚对绘画“禅韵”的珍视和推崇。可以说,他对“韵”的进一步阐发也是受到了禅学思想的影响。

“韵”由书画之“意”荡漾而出。在禅学的背景下,文人士大夫更为注重艺术形象内蕴的思想、精神、情感,去把握或体悟那笔不到意到的深度。上述所引黄庭坚《题摹燕郭尚父图》的内容就能很好地体现这一点。北宋沈括说:“书画之妙,当以神会,难可以形器求也。”[21]这种“神会”就主要包括了对书画之意、书画之韵的品读。透过形象去感知由画面生发的“余意”、品悟画作之“韵”。这一思维方式与禅门“领宗得意”的悟入方法恰有近似处。都强调了对事物表象的突破,从而见出更深层的意味。这也正如禅门所讲:“大凡举论宗乘,须一句中具三玄,一玄中具三要。”[1]166

四、黄庭坚论书法之“韵”

相较于画论,黄庭坚对“韵”的注重更为充分地体现在他的书论中。并且“韵”的意涵在书论中的表达是区别于其画论的。

黄庭坚论绘画之“韵”主要是以李公麟为例,而论书法之“韵”则主要以徐浩和苏轼为例。

黄庭坚《书徐浩题经后》中讲:“书家论徐会稽笔法,怒猊抉石,渴骥奔泉。以余观之,诚不虚语。如季海笔,少令韵胜,则与稚恭并驱争先可也。季海长处,正是用笔劲正而心圆。若有工不论韵,则王著优于季海,季海不下子敬;若论韵胜,则右军、大令之门,谁不服膺。”[14]70由此可知,徐浩书法之“韵”正是由其“劲正心圆”的用笔和“怒猊抉石,渴骥奔泉”的形态表现生发而出。主观之韵毕竟需要通过客观之形而能感知。徐浩书法既能“有工”,又能以“韵胜”,可见“工”与“韵”之间并非截然对立的、不可调和的,而是能够相辅相成的。黄庭坚还在《题徐浩碑》中讲徐会稽用笔“多肉”“而此书尤姿媚可爱”。[14]67这表明正是徐浩“多肉”的用笔特点,促成了其书法“姿媚可爱”的意态,这是对徐浩书法之韵的很好描述。

黄庭坚谈苏轼书法之韵的言论较多,并且常将其与徐浩书法特点联系起来。比如,他在《跋东坡书》中讲:“中年书圆劲而有韵,大似徐会稽。”又如,他在《题东坡小子两轴卷尾》中讲:“用李北海、徐季海法,虽有笔不到处,亦韵胜也。”再如,他在《跋东坡墨迹》中讲:“东坡道人少日学《兰亭》,故其书姿媚似徐季海……笔圆而韵胜。”可见,苏轼书法的“圆劲”用笔和“姿媚”意态以及由此回荡而出的韵味皆近似徐浩。但从他们传世的书法作品来看,苏轼对“韵”的体悟要更胜一筹。[20]526

还有一些材料记述了苏轼书法“韵胜”的特点,兹摘录如下:

东坡简札,字形温润,无一点俗气,今世号能书者数家,虽规摹古人,自有长处,至于天然自工,笔圆而韵胜。[14]77

苏翰林用宣城诸葛齐锋笔作字,疏疏密密,随意缓急,而字间妍媚百出……百余年后,想见其风流余韵。[14]82

翰林苏子瞻书法娟秀,虽用墨太丰而韵有余,于今为天下第一。[14]85

由上可知,黄庭坚认为苏轼书法的“笔圆”“用墨太丰”“字形温润”以及章法上的“疏疏密密”和用笔节奏上的“随意缓急”是苏轼书法能够以韵取胜的重要因素。而黄庭坚所讲“字间妍媚百出”正表明了苏轼书法之韵的内涵特征。

综上所述,尽管黄庭坚对书画的考察都使用了“韵”这一概念,但通过上文的分析可知,“韵”的审美内涵在书法和绘画中也不尽然相同。上文已提到,韵的生发毕竟需要通过客观的形来实现。如果说黄庭坚论绘画之“韵”主要是从经营位置和立意构思的角度考虑,那么他论书法之“韵”则主要是从用笔用墨和其相应的审美意态的角度考量。虽然如此,但是从黄庭坚对“韵”的论述和阐发中,我们仍能把握到要想在书画创作中达到以韵取胜的层次,皆应把握好含蓄、蕴藉、不刻露的审美特征,[20]523董其昌《容台集》中就曾讲道“以虚和取韵”。而以韵取胜的作品也往往能够体现出更高的艺术格调。

禅学思想对黄庭坚的影响,不仅仅体现在他对书画之“韵”的观照上,在他许多言论中都能看出禅学思想的渗透。例如,黄庭坚《题杨凝式诗碑》中说:“余尝评近世三家书:杨少师如散僧入圣,李西台如法师参禅,王著如小僧缚律,恐来者不能易予此论也。”[14]67他在《题杨凝式书》中讲:“俗书喜作兰亭面,欲换凡骨无金丹。”[14]68他在《咏李伯时摹韩幹三马次苏子由韵简伯时兼寄李德素》中说:“戏弄丹青聊卒岁,身如阅世老禅师。”[22]他在《李致尧乞书书后卷》中讲:“书意与笔,皆非人间轨辙,所谓无智人前莫说打你头破百裂者。”他在《钟离跋尾》中说自己:“少时喜作草书……比来更自知所作韵俗,下笔不浏离,如禅家黏皮带骨语。”[14]139像这样的论述还有许多,不再征引。

“随人作计终后人,自成一家始逼真”是黄庭坚的名言,许多学者用其概括点明黄庭坚的书学精髓。在我看来,这其中也透射出禅宗“自立”“自解自悟”“独往无前”和“见性成佛”思想底蕴[6]187——对权威偶像的破除,对成法陈规超越和突破,是无限接近于真我面目的通路,“顿悟见性”的前提,是“自成一家”的条件。

五、董其昌书画理论中的禅学底蕴

黄庭坚过后约五百年,书画史上出现了又一深受禅学影响的关键性人物——董其昌。当然,这并不是说此五百年间没有其他受禅学影响的书画家出现。之所以称董其昌为黄庭坚以后的又一关键性人物,是因为禅思不仅渗透到他的书画实践当中,而且还进一步提升到了可供后人深入探究的书画理论形态,影响深远。董其昌也关注到黄庭坚与禅的关系,他在《容台集》中说:“宋人推黄山谷所得深于子瞻,曰‘山谷真涅槃堂里禅也。’”[12]570他对黄庭坚书法也颇多赞誉:“山谷老人……正欲破俗书姿媚,昔人云:‘右军如凤翥鸾翔,迹似奇而反正,黄书宗旨近之。’……此《法华经》七卷,是其本色合作,余闻之十年,始得快睹,不解衣盘礴,开花见佛,毫颖发光,如书家三昧。”[12]644这是对黄庭坚写经书法的称扬。

以禅学的视角对黄庭坚和董其昌二人的书画理论作分析和比较,应当说,在禅学与书画理论的结合融通上,董其昌的思想言论要更为鲜明和深入。概括地讲,这突出地体现在董其昌对书画艺术创造方法和途径的阐释中。

董其昌以禅论书喻画并非偶然,“明代官僚士大夫受佛教影响依然很深,中后期参禅学佛的风气有所抬头”。[5]439比如,李贽对道家的激烈批判就采用了佛家的言语。袁宏道在文学创作上倡导“性灵”的抒发。还有袁宗道对《西方合论》的称颂:“仰借佛力,免于沉沦。”[5]439在禅学思潮背景下,禅学义理自然地渗入董其昌对书画理论的阐发中。

禅学构成了董其昌“南北分宗”论的思想基础,这是学界的共识。董其昌借重“禅分南北”的思想背景,在绘画领域分为了“南宗”派系和“北宗”派系,“南宗”派系以王维为代表,“北宗”派系以李思训为代表。前者以“士气”的彰显为其所长,后者以“精工”的风调为其所擅。董其昌认为南宗派系的艺术创造方法与南宗禅的“一超直入如来地”的“顿悟”近似,而北宗派系的艺术创造方法与北宗禅的“积劫方成菩萨”的“渐修”能够相通。

他的画论表明了他“崇南抑北”的思想倾向。例如,他在比较南宗和北宗的绘画时讲北宗:“此一派,画殊不可习。”[12]709“大李将军之派,非吾曹所宜学也。”[12]676这表明了他对北宗绘画的排斥,而推崇南宗绘画。董其昌的绘画显然属于南宗派系。也就是说,在绘画艺术创造的方法上,董其昌强调的是“顿悟”方法,主张“以画为乐”,不为造物驱使,不为成法定律左右,而能直抒胸臆,师法内心。这与黄庭坚所讲“自成一家始逼真”、米友仁所讲“云山墨戏”、倪瓒所讲“逸笔草草”以及石涛所讲“我自有我法”的观点是一脉相承的。而董其昌能借重禅理来阐释绘画的“分宗”。

在他的书论中,同样能够看到他对“顿悟”方法的推崇。比如他讲:“抑余二十年馀时书此贴,兹对真迹,豁然有会,盖渐修顿证,非一朝夕,假令当时力能致之,不经苦心悬念,未必契真,怀素有言:‘豁焉心胸,顿释凝滞。’今日之谓也……以官奴笔意书契帖,尤为得门而入。”[12]618这是董其昌在第二次见王羲之《官努帖》时的感发。所谓“渐修顿证”即是讲北宗禅的“渐悟”和南宗禅的“顿悟”。可以看到,董其昌对于书法艺术的创造方法是既推崇“顿悟”,又强调“渐修”的。前期循序渐进、勤学苦练的“渐修”方法,需要通过“顿悟”的方法,才有艺术创造的可能。

这在董其昌论米芾书法之创造时亦有体现:“米元章书沉着痛快,直夺晋人之神,少壮未能立家,一一规模古帖,及钱穆父呵其刻画太甚,当以势为主,乃大悟,脱尽本家笔,自出机轴,如禅悟后,拆肉还母,拆骨还父,呵佛骂祖,面目非故,岁苏、黄相见,不无气慑。”[12]629董其昌认为米芾之所以能够“自出机轴”就是通过了“顿悟”的方法途径,然而在这之前仍需要“一一规模古帖”的“渐修”方法来长期积累的。董其昌虽然强调了“渐修”方法,但是他更为推崇“顿悟”方法。[23]

董其昌对北宗绘画的排斥,并不意味着他对北宗派系的绝对贬斥。他曾讲北宗派系:“李昭道一派,为赵伯驹、伯骕,精工之极,又有士气,后人仿之者得其工,不能得其雅。若元之丁野夫、钱舜举是已。”[12]709可见,董其昌对宋以前的北宗绘画还是加以肯定的,对“渐修”方法同样也是有所保留的。

无论是黄庭坚还是董其昌,他们的艺术作品常萦绕有意出尘外的韵致,蕴藉深远,令人咀嚼不尽。他们的艺术创造已然达到了自然“顿悟”的境界,追求真我性情的流露,可以说,禅学底蕴正成为他们作品经久不衰的艺术魅力之因。当然,这也离不开儒家和道家思想精神的贯融。

目前,学术界对禅与书画的关系研究已取得了不少成就,但显然还有待进一步深化,相关研究也有待进一步充实和丰富。