“露”上无屋覆

—— 敦煌壁画“橹”“楼橹”图像及相关问题研究①

邝墩煌(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

一、前言

莫高窟第321 窟位于莫高窟崖面南区北段第一层,该窟主室南壁壁画吸引了众多研究者的目光。史苇湘将该壁经变画考定为宝雨经变。[1]之后,“宝雨经变”的说法为学界所沿用。直至王惠民重新对该经变画进行考释,才将此经变画确定为十轮经变。[2-3]在该经变画的右下方,一幅表现戍边将士镇守关隘的日常图景引起了我们的注意。画面中有蜿蜒曲折、随势起伏的城垣,城内坐落着两座木构建筑。其中平面近似正方形的三开间建筑,外形与唐代的“楼”“阁”等木构建筑相近,但建筑的上部却体现出自身的特点(图1、图2)。该单体建筑平面呈方形,屋顶由栏杆围合而成,形成一个方形“大露台”,建筑体四周通透无墙体围合。相似的“露顶建筑”图像常见于莫高窟唐、五代时期的洞窟中。

图1 第321窟南壁“露顶建筑”图

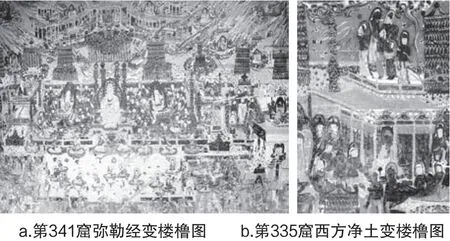

早在20 世纪90 年代,萧默就已注意到此类单体建筑,并称其为“盝顶小亭”。②萧默指出:“平桥绝大多数用在净土变佛寺水中平台之间,都很小,有的略具弧度,有的在桥上建有盝顶小亭一座,如初唐第341 窟等。”见萧默:《敦煌建筑研究》,北京:机械工业出版社,2003 年,第207 页。孙儒僩、孙毅华称绘于第335 窟南壁的此类单体建筑为“歌台”,并指出其与后代戏楼的关系。③孙儒僩、孙毅华指出:“三开间小殿堂的屋顶上设平坐栏杆,露天平台上有伎乐在奏乐,把演奏者的位置升高,在大庭广众中便于观赏,此种歌台多见于初唐壁画中,可能成为后代戏楼的滥觞。” 见孙儒僩、孙毅华编:《敦煌石窟全集·建筑画卷》,香港:商务印书馆,2001 年,第89 页。孙毅华通过梳理相关文献资料,详细论证了此类单体建筑为文献记载的“楼橹”,并对其演变进行探讨。[4]胡肇椿也曾撰文论述楼橹、坞壁与东汉社会阶级的关系,文中就楼橹的概念、类型进行分析。[5]

通过对上述研究史的回顾,可知学界对于此类单体建筑的认识仍存在些许不足。是否此类单体建筑就是文献记载中的“楼橹”?又有哪些类型?诸如此类的问题,还有待我们进行深入研究。

二、“橹”“楼橹”考释

孙毅华通过梳理文献中有关“楼橹”的记述,认为“如今‘楼橹’的名称保留在文献中,却不见实物遗存,敦煌唐代壁画中,有多种在屋顶或城墙上起平坐栏杆,而没有再覆盖屋顶的建筑,应该就是文献中的‘橹’‘楼橹’形式”。[4]同时,文中又附第341、335、445、321、138、156、454 等窟的楼橹图像。胡肇椿则认为,“楼橹是二至四层的楼阁式陶屋,黄河和长江流域各省多有出土”,同时指出:“楼橹模型有多种型式,其共同特征是:楼、平座,斗栱木构显著,建筑华丽。”[5]从孙、胡二文中可知,两位前贤对“楼橹”的认识存在较大差异。

第321 窟南壁的“露顶建筑”是否为文献所记载的“橹”“楼橹”?这是我们所要解决的首要问题。查阅我国古代典籍,有关“橹”字的记载主要有如下意思:

第一,大盾。汉代许慎在《说文解字》中将“橹”字释为“大盾也,从木从鲁声,或从卤”。[6]据释文可知,“橹”为打仗所用之防御兵器——大盾,这与本文所讨论的“露顶建筑”存在本质区别。

第二,船橹。汉代刘熙《释名·释船》载:“在旁曰橹。橹,膂也,用膂力然后舟行也。”[7]可知,此处《释名》中的“橹”为行船所用之器具,即船橹。此处关于“橹”字的释义,亦未见指单体建筑的意思。

第三,露台;无屋檐覆盖的单体建筑。同样在《释名》中,又见关于“橹”字的记载。《释名·释宫室》载:“橹,露也,露上无屋覆也。”①任继昉、刘江涛将此句译作:“橹,得名于‘露’,裸露着上边,没有屋顶覆盖。” 见(汉)刘熙撰;任继昉,刘江涛译注:《释名》,北京:中华书局,2021 年,第411 页。从中我们可得有关“橹”字的三点信息:首先,从“橹”字收录于《释宫室》篇来看,可以明确其与建筑有关;其次,从“橹,露也”的释义可知,“橹”又可称为“露”;最后,“露上无屋覆”表明“露”的上边没有屋顶覆盖。据此,可知此处的“露”有两种解释:“露”指“露台”,即“橹”这类建筑有处露天平台;“橹”这类建筑也叫“露”,是一种无屋檐覆盖的单体建筑。

第四,城门望楼。顾野王在《玉篇》中写道:“橹,力睹切,城上守御望楼。”[8]可见“橹”与古代城墙上的防御设施有关,即古代军中用以瞭望敌情、起守御作用的望楼。

通过对上述文献的梳理,我们发现在《释名》《玉篇》中有关“橹”字的释义,与本文所讨论的“露顶建筑”存在较大关系。龚元华在释“楼橹”一词时指出“‘楼橹’近义连文,‘橹’显然和楼室有关”。[9]

除上述文献外,在史籍资料中也常见被称为“橹”的单体建筑。如《后汉书·袁绍传》载:

绍为高橹,起土山,射营中,(营中)皆蒙楯而行。操乃发石车击绍楼,皆破,军中呼曰“霹雳车”。[10]2400

史书中记载了袁绍与曹操之间的战事,袁绍修筑高橹、土山占据了制高点,并向曹操的军营进行射击,曹军只能扛着盾牌一边防御一边行进,最后曹军用发石车发射石头将袁绍修筑的望楼全部摧毁。从前文的“绍为高橹”与后文相对应的“绍楼”可知,此“绍楼”即指“高橹”。这也从侧面反映出,“橹”与“楼”应具有相近的造型特点,以至于时人常“楼”“橹”混称。

上述文献主要是对“橹”字的记载,而“楼橹”一词在汉代也较为常见(表1)。如《后汉书·南匈奴列传》载:

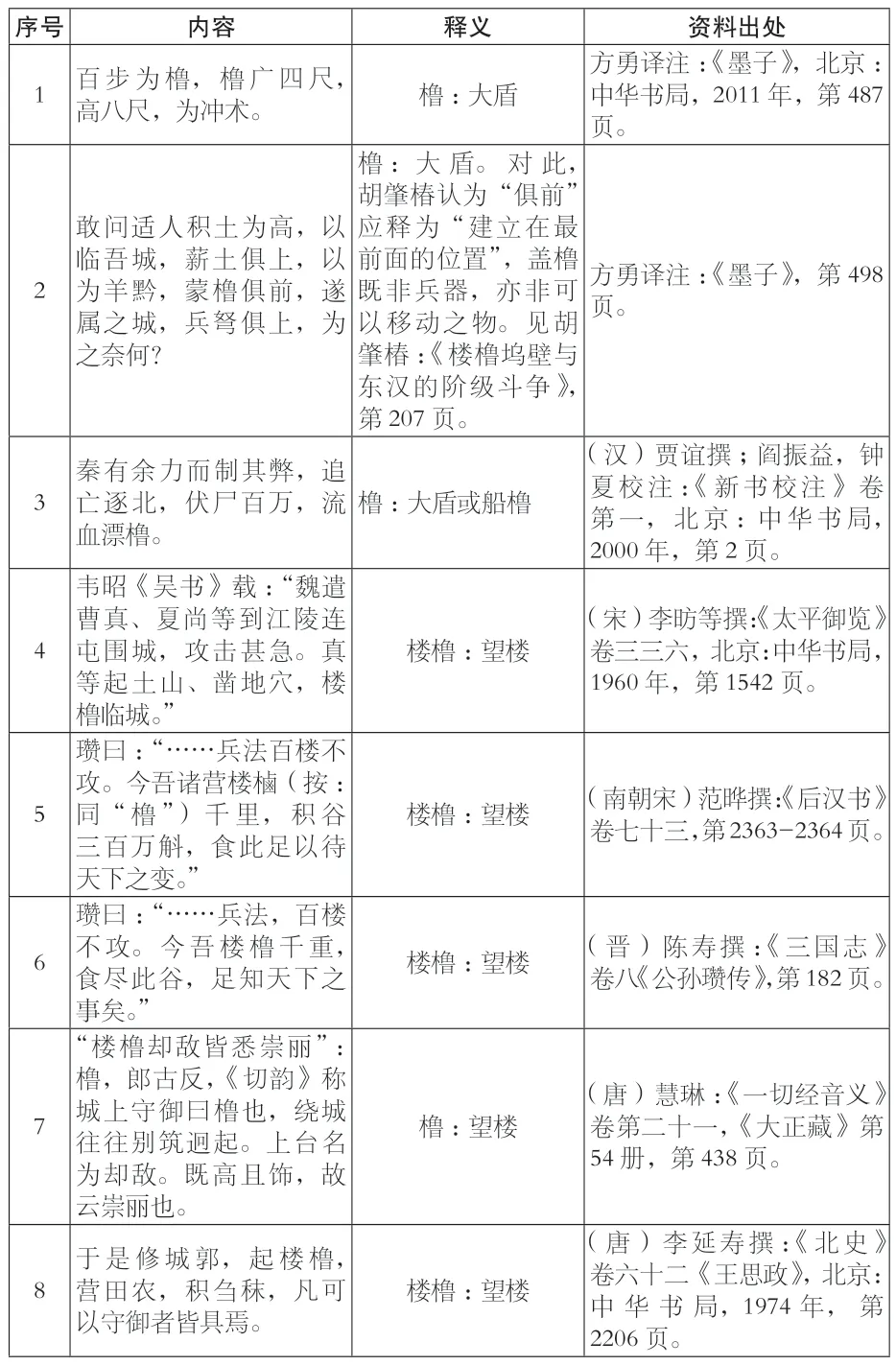

表1 文献记载“橹”与“楼橹”内容举要

初,帝造战车,可驾数牛,上作楼橹,置于塞上,以拒匈奴。[10]2943

光武帝为了抵御匈奴的进攻而修建了战车,战车上还建有“楼橹”。

根据上述史料,可以明确“楼橹”的主要功能是用以抵御来犯之敌,同时也具备攻城的作用。因此,史籍的记载与《玉篇》中对“橹”字的释义相符,“橹”与“楼橹”在功能上应是相同的。

回到前文所讨论的第321 窟南壁长城图,蜿蜒曲折的城墙外环绕着护城河,城内有身着甲胄的士兵及一座“露顶建筑”。此番景象,不禁让人联想起《三国志》卷五十一所载“韶年十七,收河余众,缮治京城,起楼橹,修器备以御敌”[11]及韦昭《吴书》所载“真等起土山、凿地穴,楼橹临城”[12]之画面。但据此认为该“露顶建筑”为史籍记载中的“橹”或“楼橹”,尚缺乏一定的说服力。

在第238 窟西龛内南壁表现报恩经内容的屏风画中,我们发现一艘造型独特的双尾帆船(图3)。双尾帆船以黑色颜料绘出,帆船上部则建有一座“露顶建筑”,上方坐着入海求宝的善友太子。马德称此类建有“露顶建筑”的双尾帆船为“双尾楼帆船”。[13]在第231 窟西龛内南壁的屏风画中,亦见有此类楼帆船一艘(图4)。在帆船上修建“露顶建筑”,这是敦煌画师脱离现实、带有浪漫主义的艺术创作吗?在《晋书·王濬传》中,我们发现有一段这样的记载:

图3 第238窟西龛内南壁“楼帆船”

图4 第231窟西龛内南壁“楼帆船”

武帝谋伐吴,诏濬修舟舰。濬乃作大船连舫,方百二十步,受二千余人。以木为城,起楼橹,开四出门,其上皆得驰马来往。又画鹢首怪兽于船首,以惧江神。舟楫之盛,自古未有。[14]

晋武帝时王濬奉诏修建船舰以攻伐孙吴,王濬修建的船只可容纳两千余人。船上修建有木构筑而成的城及楼橹,并可使战马往来其间。船头画鹢鸟的头及怪兽等图案,用以恫吓江神。王濬所修建的船舰,如船头画有鹢首怪兽、船上建有楼橹等特点,可谓与第238、231 窟“楼帆船”的造型高度吻合。可见,在创作第238、231 窟的壁画过程中,画师并不是凭空想象,而是有其现实依据的。①《历代名画记》记载了田僧亮、杨契丹及郑法士作画于光明寺的一段趣事,说明了古代画师在绘制寺观壁画时,并不是全凭主观想象。在作画过程中,郑法士瞥了一眼杨契丹的画作,后又欲求杨作画之粉本。杨契丹得知这一情况,便与郑一同走向朝堂,指着宫阙、衣冠、车马说:“此是吾画本也。” 见(唐)张彦远撰,俞剑华注释:《历代名画记》,上海:上海人民美术出版社,1964 年,第163 页。这也有力地证明,这座造型近似小型殿堂,且在屋檐之上起平坐栏杆的“露顶建筑”为文献所记载的“楼橹”。

三、莫高窟壁画之“橹”“楼橹”图像

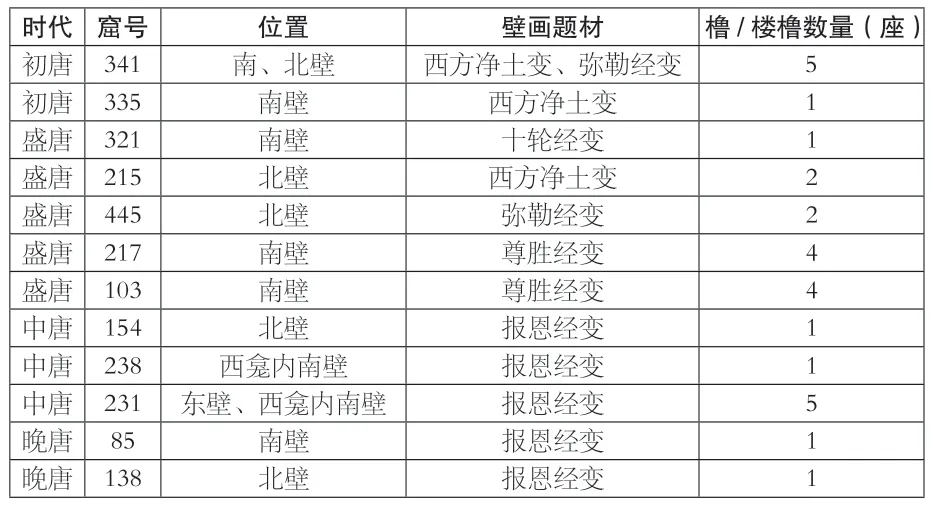

莫高窟现存壁画面积达四万多平方米,为我们保留了大量关于中国古代建筑的形象资料。在莫高窟初唐至宋代的壁画中,“橹”“楼橹”图像多有发现。根据笔者掌握的信息,初唐时期壁画中的橹、楼橹形象共有6 座,盛唐时期的有13 座,中唐时期的有7 座,晚唐时期的有8 座,五代时期的有6 座,宋代时期的有2 座(表2)。②第321 窟的年代采用张景峰的说法,归为盛唐时期。见张景峰:《敦煌莫高窟第321 窟营建年代初探》,《敦煌学辑刊》2016 年第4 期,第77-91 页。

?

表2 莫高窟壁画中的橹、楼橹图像统计表

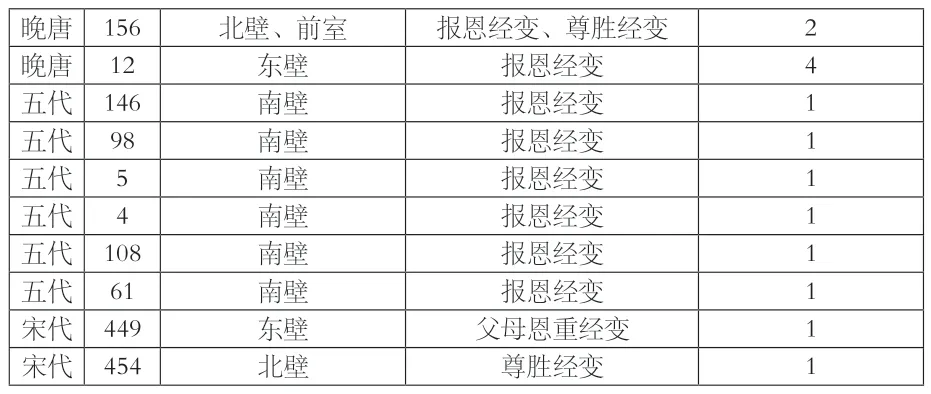

初唐时期的楼橹图像主要出现于莫高窟第341、335 等窟中,所处壁画题材主要为西方净土变及弥勒经变(图5)。从第341 窟北壁的弥勒经变中,我们可以清晰地辨识,在画面的左右两侧、两平台间的连接处,各绘有一座楼橹,露台上坐满了菩萨等诸圣众。值得注意的是,诸圣众的目光皆朝向位于画面中央的弥勒佛身上。相似的画面亦见于第335 窟南壁西方净土变。结合经文的描述,我们可知位于殿内及露台上的诸圣众,主要目的是听佛说法。处于画面左右两端的天人想要从远处闻佛说法,而不被前面的菩萨遮挡,只好借助楼橹的高度。从中,我们不难判断该“露顶建筑”的功用。

图5 初唐时期莫高窟楼橹图像

盛唐时期的橹、楼橹图像见于第321、215、217、103、445 等窟中,所处壁画题材主要为十轮经变、弥勒经变及尊胜经变(图6)。楼橹的造型、结构与初唐时期的差别不大,但出现了一些新的样式。如在第215 窟北壁西方净土变及第445 窟北壁弥勒经变中,可见初唐时期用作小型殿堂的楼橹图像;而在第217、103 窟的尊胜经变中,则出现了初唐时期所未见的楼橹图像,即城门望楼的形式。

图6 盛唐时期莫高窟楼橹图像

中唐时期的楼橹图像主要见于第238、154 及231 等窟中,壁画题材多为报恩经变(图7)。在第154 窟报恩经变中,善友太子跪坐于楼橹之上,手持香炉,拜祈宝珠,宝珠遂变化出无数财宝普施众生。此即为《大方便佛报恩经》(下称“《报恩经》”)中所载“尔时善友太子于月十五日朝,净自澡浴,著鲜净衣,烧妙宝香。于高楼观上,手捉香炉,头面顶礼摩尼宝珠”[15]147的内容。第154 窟报恩经变中的楼橹图像,表现的即《报恩经》中的“高楼观”。此座楼橹的结构与初、盛唐时期略有不同,其屋身四周由墙体围合,而不是像初、盛唐时期的楼橹一样四周通透无墙体。

图7 中唐时期:第154窟报恩经变楼橹图

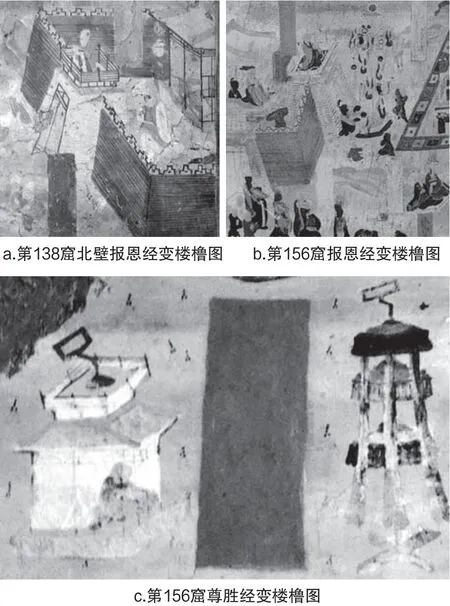

晚唐时期的楼橹图像主要见于第85、138、156及12 等窟的报恩经变、尊胜经变中(图8)。晚唐时期的第156 窟前室尊胜经变中,亦绘有楼橹一座,楼橹上方的平坐处还安置有一卷经书。此画面表现的是《佛顶尊胜陀罗尼经》中所说“佛告天帝:若人能书写此陀罗尼,安高幢上,或安高山,或安楼上,乃至安置窣堵波中”[16]的内容。在第217、23 等窟的尊胜经变中,同样有表现书写陀罗尼并安置经书于高楼上的画面。可见,这时的人们认为“楼橹”亦属于“楼”的一种,并常常将两者混为一谈。在第156 窟北壁报恩经变中,于画面的左下角绘有一座城,善友太子坐于城门望楼上方平坐处,拜祈宝珠普施众生。

图8 晚唐时期莫高窟楼橹图像

五代时期的橹、楼橹图像主要见于第146、98、5、4、108 及61 等窟的报恩经变中,楼橹多建于城门处(图9)。画面中表现的是《报恩经》中所说善友太子祈拜宝珠、普施大众的场景。在第98 窟南壁报恩经变的楼橹图像上方,还留有一块长方形的榜题,内容为:“尔时,太子烧妙宝香于高楼上,手执香/炉,□宝池遍两粮米,香甜细柔,此名/衣服黄金。”[17]

图9 五代时期莫高窟楼橹图像

宋代的楼橹图像见于第449 窟东壁的父母恩重经变及第454 窟北壁的尊胜经变中。在第449 窟东壁的父母恩重经变中,于画面的左下角绘有一人为父母诵读、抄写、受持《佛说父母恩重经》的场景,其中于一座楼橹上方安置有一卷经书(图10)。此部分壁画表现的是经文中所描述“若善男子、善女人,能为父母受持、读诵、书写《父母恩重大乘摩诃般若波罗密经》一句一偈,一迳耳目者所有五逆重罪悉得消灭”[18]的内容。《佛说父母恩重经》为中国僧人所编撰的一部伪经,经文所描述的此部分内容与《佛顶尊胜陀罗尼经》中“若人能书写此陀罗尼,安高幢上,或安高山,或安楼上”的内容极为相似。该图很可能是借鉴了尊胜经变的画面内容。

图10 宋代:第449窟父母恩重经变楼橹图

从橹、楼橹图像的数量统计来看,橹、楼橹图像常见于报恩经变中。据施萍婷的统计,莫高窟现存报恩经变共计41 铺。[19]而绘制橹、楼橹图像的报恩经变约占三分之一,这似乎不是一种巧合。莫高窟报恩经变所依据的经典为《报恩经》,该经有两种译本,现存的为佚名七卷本。经中有段这样的记载:

应有一七宝城,纯以黄金而为却敌,白银以为楼橹,以赤珊瑚为其障板;砗磲玛瑙杂侧间错,真珠罗网而覆其上;七重堑垒纯绀琉璃——大海龙王所止住处。[15]144

明确记述了龙王所居之七宝城中有以黄金筑成的“却敌”和白银筑成的“楼橹”。虽说橹、楼橹图像多出现于表现善友太子入海求宝及拜祈摩尼宝珠的场景,但在报恩经变中多出现橹、楼橹图像的现象,应与此段记载有关。

四、相关问题研究

(一)“橹”与“楼橹”的区别

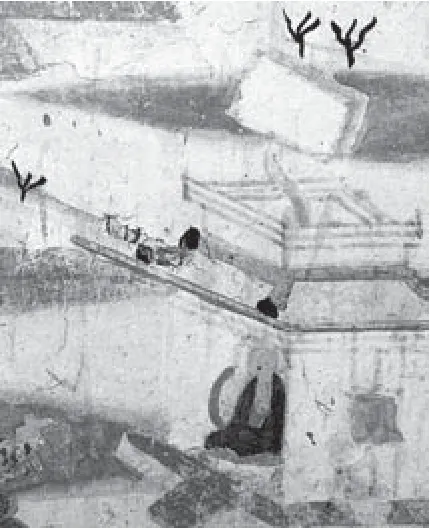

孙毅华指出:“晚唐第138 窟北壁一城门台上,不建楼,而是平坐栏杆为楼橹形象,上面立一人,似在观看城门外的杂技表演。”[4]与敦煌壁画中常见的城门形象不同,该城门上部并无木结构的殿堂及屋檐。同样的城门望楼形象亦见于第217 窟南壁(图6-b)。画面中可见一座西域式的城,城的四周由城垣围合,相隔一段距离便建有一座墩台,墩台上部仅有一个由平坐栏杆围合而成的大露台。

晋代著名文学家陆机在《洛阳记》中写道:

洛阳城,周公所制。东西十里,南北十三里,城上百步有一楼橹,外有沟渠。[20]

我们可以清晰地辨识,在第217 窟南壁上所绘西域式的城,每间隔一段距离就建有一座望楼,望楼间以城墙进行连接。这与《洛阳记》中所记载的洛阳城,每百步就有一座“楼橹”的情况相符。

当我们审视第321、217 及138 窟的几铺城邑图时,发现第217、138 窟中的城门望楼形象,与第321 窟的“楼橹”存在着较大的差异。一方面,第217、138窟中的城门望楼由砖石或夯土筑成的墩台及平坐、栏杆组成,而第321 窟的“楼橹”则主要由木结构组成,为中国传统木构建筑。另一方面,第217、138 窟中的城门望楼在墩台与平坐之间未见有向外挑出的屋檐,而第321 窟的“楼橹”在柱头与平坐间,则有出檐深远的腰檐。

陈明达指出:“古代楼和阁是有区别的,据现有实例,可以断定屋上建屋为楼,平坐上建屋为阁。到宋代时平坐上建屋的阁已极少,逐渐忘了楼、阁的区别。”[21]这点从敦煌现存的唐代壁画中可以得到证实(图11)。因此,可以明确第217、138 窟的城门望楼具有较多“阁”的因素,而第321 窟的“露顶建筑”具有较多“楼”的因素。

图11 第217窟西方净土变中的“阁”与“楼”

综上,我们认为孙毅华对于“橹”“楼橹”形象的判定大体无误,但应指出“橹”与“楼橹”存在细微差别。被称为“橹”的建筑应具备较多“阁”的因素,而被称为“楼橹”的建筑应具备较多“楼”的因素。从敦煌石窟所保留的图像资料来看,第321 窟的“露顶建筑”应称之为“楼橹”,而第217、138 窟的城门望楼应称之为“橹”,这才是较符合实际情况的。①“楼橹” 与“橹” 应是同类建筑的不同型式。如同古代的“楼” 与“阁”,后统称“楼阁”。而“楼橹” 与“橹”,后则统称为“楼橹”,渐渐忽略了两者的区别。

第98 窟南壁报恩经变的楼橹图,于城门与平坐之间可以清晰地辨识出向外大幅度挑出的腰檐,这与第138 窟报恩经变中的“橹”有明显区别。《洛阳记》中所描述的洛阳城,城上每百步设一座楼橹的情况,应综合了第217 窟尊胜经变城邑图及第98 窟报恩经变楼橹图的特点,即第217 窟尊胜经变中的城门望楼(即“橹”)替换成第98 窟报恩经中带有腰檐的“楼橹”。

(二)楼橹的类型

从现存的莫高窟壁画上来看,我们可知楼橹、橹的建筑结构在初唐、盛唐、中唐、晚唐、五代及宋代等时期并无显著变化,但存在细微的差别。建筑体的屋顶上,始终保持着由平坐栏杆围合而成的“露台”,此即楼橹、橹区别于其他建筑类型的显著特点。②胡肇椿曾对“楼橹” 进行考释,并结合东汉墓葬出土的随葬陶屋,认为橹即楼旁四周(或作单面,或曲尺形)的平坐。见胡肇椿:《楼橹坞壁与东汉的阶级斗争》,第206-210 页。经过本文的研究,我们认为由平坐栏杆围合而成的“露台” 是“橹” “楼橹” 所区别于其他单体建筑的一大特点。

楼橹的类型根据其与其他建筑体之间的关系,可以分为:(1)作单一建筑使用的楼橹单体;(2)与其他建筑结构相组合的复合型楼橹,包括与城垣相组合的城门楼橹、与帆船相组合的船楼橹及与虹桥相组合的桥楼橹。将楼橹型式编号如下:

A 型:楼橹单体

B 型:城门楼橹

C 型:船楼橹

D 型:桥楼橹

楼橹分类:

A 型 楼橹单体

楼橹单体是独立的单体建筑,整体由木结构组成。按屋身有无墙体围合分为二式。

I 式 屋身四面通透,无墙体围合。例:第321 窟十轮经变楼橹图(图1),屋身仅见柱子或卷帘,无墙体。第341 窟弥勒经变及西方净土变楼橹图同属此式。

Ⅱ式 屋身有墙体围合。例:第154 窟报恩经变楼橹图(图7),屋身绘出檐柱及直棂窗等结构,檐柱间由墙体围合。第449 窟父母恩重经变楼橹图同属此式。

B 型 城门楼橹

城门楼橹是楼橹与城垣相组合的建筑形式,楼橹作城门,其左右两旁与城垣相连,形成一座小型城址。按楼橹两侧山墙有无窗户分为二式。

Ⅰ式 楼橹左右山墙无窗。例:第98 窟报恩经变城门楼橹图(图9-a),城门为楼橹形式,正面开门,楼橹两侧山墙与城垣相连,山墙未开窗。第12、61等窟报恩经变城门楼橹图同属此式。

Ⅱ式 楼橹左右山墙有窗。例:第5 窟报恩经变城门楼橹图(图9-b),城门为楼橹形式,正面开门,楼橹两侧山墙与城垣相连,山墙开窗。

C 型 船楼橹

船楼橹是楼橹与帆船相组合的建筑形式,楼橹作单体建筑,在船身中部构筑起楼橹形的船舱。例:第238 窟西龛内南壁船楼橹图(图3)。

D 型 桥楼橹

桥楼橹是楼橹与虹桥相组合的建筑形式,楼橹屋身通透无墙体围合,楼橹四根角柱与虹桥两侧栏杆望柱构筑在一起。虹桥上方成为楼橹的内部空间。例:第341 窟弥勒经变桥楼橹图(图5-a)。

(三)楼橹消亡原因试探

经前文分析,可知楼橹在宋代以后的莫高窟壁画中就几乎未见,这或许与佛教艺术在莫高窟的发展日渐式微有关。孙毅华从“橹”与“盝”具有相同的发音,并根据楼橹与盝顶建筑具有相似的结构,推测楼橹很有可能是演变成了盝顶建筑。[4]

关于“盝顶”一词的最早记载,见于北宋《营造法式》卷第十一“转轮经藏”条:

经匣:条长一尺五寸,广六寸五分,高六寸。(盝顶在内。)上用趄尘盝顶,陷顶开带,四角打卯,下陷底。每高一寸,以二分为盝顶斜高;以一分三厘为开带。[22]

可见“盝顶”的称呼,最早并不是用来形容建筑物之屋顶式样,而是用于描述经匣的形状。经喻仲文、潘婷的分析,建筑中的“盝顶”叫法,可能就源于盛放经卷、化妆品等物品的盝子。[23]“盝顶建筑”的说法,应是比较晚的。

登高望远是楼橹的主要功能之一。而“盝顶建筑”从建筑的结构上来说,其“盝顶”部分并不适合登高望远,仅是作为一种屋顶形式或屋顶处理手法。那么,功能上的转变是否可以说“楼橹”是演变为“盝顶建筑”了呢?显然,这样的说法值得推敲。功能上的不同,使两类单体建筑在使用场景、使用方式等方面都有了本质的不同。不能因为两者具有相近的称呼、相似的外形就将两者相提并论。

楼橹为何至宋代以后就渐渐走向其发展的尾声?这一问题或许需要回到其结构本身。作为中国传统建筑的一种类型,楼橹与楼、阁、殿、堂等单体建筑一样,其结构是以木质材料为主。木质材料的特性就决定了楼橹与其他木结构建筑一样,在日常使用中就得注意防火防潮。楼橹区别于其他建筑类型的一个重要特征就是在建筑上方有一个由平坐栏杆围合而成,且用以登高望远的“露台”。在没有其他防水结构及排水设施的情况下,此露台在日常使用中就十分容易积蓄雨水。在北方寒冷的冬季,则容易堆积冰雪。雨水、冰雪的侵蚀,进而导致结构上的损坏。以木质结构为主的楼橹的使用寿命,最终大幅缩短。

纵观我国古代木结构建筑,其屋檐无论是单坡、两坡还是四坡,主要目的都是在雨天迅速排开雨水,防止木结构的腐蚀,减轻屋顶的载重量,最终保持建筑体结构的稳定。楼橹上方的“露台”,导致其无法在雨水充沛的地方使用,限制了其使用范围。楼橹图像在莫高窟大量发现,而在我国南方等多降雨地区未见,这似乎也表明楼橹的使用范围多用于我国西北等干旱地区。

此外,能用以登高望远的建筑体,并不是楼橹所特有。楼、阁、塔等单体建筑也具备此功能,这又进一步压缩了楼橹的使用范围。根据上述分析,我们认为楼橹受其建筑结构的影响及使用范围的限制,使其渐渐淡出了人们的日常。

五、结语

本文在前贤的研究基础上,对《释名》《玉篇》等辞书及相关史料中的“橹”“楼橹”进行梳理,并结合莫高窟初唐至宋代壁画中的“露顶建筑”图像进行分析。我们认为此类“露顶建筑”即为文献记载中的“楼橹”,并且根据楼橹屋身与平坐之间是否具备腰檐,又可作进一步细分。若屋身与平坐层之间无腰檐,则称之为“橹”;若屋身与平坐层之间有腰檐,则称之为“楼橹”。

从莫高窟壁画所反映的情况来看,初唐至盛唐时期的楼橹主要作单一殿堂使用,其屋身四周通透无墙体围合。中唐以后,楼橹屋身开始由夯土墙围合。根据楼橹与其他建筑类型的组合关系,可以将楼橹分为楼橹单体、城门楼橹、船楼橹及桥楼橹等类型。在宋代以后的莫高窟壁画中,几乎未见楼橹图像。一方面,这与佛教艺术在宋代以后的莫高窟日渐式微有关。另一方面,楼橹使用范围有限且建筑功能的可替代性强,也是导致其渐渐淡出历史舞台的原因。至于楼橹最终演变成盝顶建筑的说法,还缺乏一定的论据。

图片来源:

图1 、图2、图7、图8-b、图9-a、图9-b、图9-c、图10:采自殷光明编:《敦煌石窟全集·报恩经画卷》,第201、184、131、142、150、152、155、172页。

图3 、图4:采自马德编:《敦煌石窟全集·交通画卷》,第100、99页。

图5 -a、图5-b、图6-b、图8-a、图11:采自孙儒僩、孙毅华编:《敦煌石窟全集·建筑画卷》,第76、89、162、220、121页。

图6 -a:采自施萍婷编:《敦煌石窟全集·阿弥陀经画卷》,第154页。

图6 -c:采自“数字敦煌”网站。

图6 -d:采自贺世哲编:《敦煌石窟全集·弥勒经画卷》,第14-15页。

图8 -c:采自孙毅华:《谈敦煌石窟建筑画中的两种建筑型制——平阁、楼橹》,第159页。