可溶微针负载富血小板裂解液对糖尿病小鼠创面愈合的基础研究

吴嘉康 郑诗凡 游训仪 王红 徐莹璨 钟锐 刘嘉馨

(中国医学科学院北京协和医学院输血研究所,四川 成都 610052)

糖尿病足部溃疡是糖尿病最为常见的并发症之一,有报道指出,约30%的糖尿病患者会出现慢性不愈合创面,且一年内的复发率高达40%[1]。 随着研究的不断深入,创面形成被认为是细胞组织功能受限或病变而导致内源性生物因子的缺乏等多因素造成,可通过局部递送外源性药物来提高创面愈合的质量[2]。

微针(microneedles, MNs)是一种新型经皮给药技术,相较于传统糖尿病敷料,通过刺破皮肤形成微小通道,绕过存在于慢性创面中的理化屏障,可将大分子药物递送至皮肤深处,可极大提高药物递送效率,降低药物损失率,提高生物利用率[3]。按照结构和释药方式的不同,微针可分为可溶微针、实心不溶微针、空心微针和涂层微针[4]。 其中可溶微针采用生物相容性良好,稳定易降解的生物医用材料如透明质酸,壳聚糖等制备而成,兼具皮下注射与皮肤贴片的双重优势,在治疗糖尿病创面领域中有着巨大潜力[5]。 富血小板血浆(plateletrich plasma,PRP)是通过离心全血后制备成的血小板高度浓缩的血浆制剂。 这种制剂富含各种血小板相关生长因子,近年来已被广泛应用于关节、韧带和肌肉等损伤修复中[6-7]。 PL 是在PRP 的基础上,采取反复冻融的方法或加入血小板激活剂,激活PRP 中高浓度的血小板,使其活化释放大量生长因子后再去除血小板所得到的制剂[8-9]。 有文献表明PL 中含有丰富转化生长因子、血小板衍生生长因子、表皮生长因子等生长因子,能够促进细胞增殖分化,刺激细胞趋化性,在组织修复方面效果卓越的基础[10-12]。

本研究使用羧甲基壳聚糖与聚乙烯基吡咯烷酮K-60 的复合材料为针体材料、聚乙烯基吡咯烷酮40000,透明质酸与D-山梨醇的复合材料为背衬材料制备负载PL 的微针贴片,通过对微针阵列的整体形貌、压变实验、微针测力等,生长因子含量以及糖尿病小鼠创面愈合效果评价等,考察PL 微针的疗效,为糖尿病组织修复方面提供一种新思路,现报告如下。

1 材料与方法

1.1 血小板来源

浓缩血小板由成都市血液中心提供,取回后于血小板震荡箱中22℃保存。

1.2 实验动物

SPF 级雄性C57BL/6J 小鼠,6 ~8 周龄,体重(20±2)g【实验动物许可证号:SCXK[湘]2019-0004,湖南斯莱克景达实验动物有限公司】实验动物的管理和使用已通过伦理审查委员会评审。

1.3 主要仪器与试剂

真空泵(AP-01P,天津奥特赛恩斯仪器有限公司);集热式磁力搅拌器[MS-H280-Pro,大龙兴创实验仪器(北京)股份公司];真空干燥器;高清测量工具显微镜(GP-490,昆山高品精密仪器有限公司);高速冷冻离心机(ALLEGRAX-15R,BECKMAN COULTER 公司); 高级型数字测力仪(M5-5,MARK-10 公司);圆锥可溶微针PDMS 凹模具(针长600 μm,底部尺寸300 μm,阵列数量20×20);石蜡包埋机(JB-L5,武汉俊杰电子);脱色摇床(SLK-03000-S,SCILOGEX);正置光学显微镜(DM500,Leica);羧甲基壳聚糖(CMCS,批号C12864697,上海麦克林生化科技有限公司);DAB 显色剂(20X)(BL732A,biosharp);人血管内皮细胞生长因子(VEGF)酶联免疫试剂盒(批号:CSB-E11718h,武汉华美生物工程有限公司);苏木素染液(BL700B,biosharp);聚乙烯吡络烷酮K-60(PVPK-60,批号BSF210317,合肥巴斯夫生物科技有限公司);聚乙烯吡络烷酮40000(PVP,平均分子量40000,批号No.505X044,北京索莱宝科技有限公司);低分子透明质酸钠(HA-TLM 20-40,批号20110241,华熙生物科技股份有限公司);D-山梨醇(批号No.324R021,北京索莱宝科技有限公司);人血小板衍生生长因子BB(PDGF-BB)酶联免疫试剂盒(批号:CSB-E08923h,武汉华美生物工程有限公司)。

1.4 方法

1.4.1 针体材料的配制

1)60 mg/mL CMCS、明胶混合溶液:将CMCS 与明胶按质量比5 ∶3溶解于超纯水中,50℃温水浴并持续搅拌,待材料充分溶胀,自然冷却;2)60 mg/mL CMCS 与不同浓度PVPK-60 混合溶液:分别称取一定量的PVPK-60 与CMCS 溶解于超纯水中,室温静置待材料充分溶胀,依次配制成浓度为20、30、40、50、60 mg/mL PVPK-60 与60 mg/mL CMCS 的溶液。

1.4.2 背衬材料的配制及筛选

1)500 mg/mL HA 溶液:将HA 溶解于超纯水中,室温静置待材料充分溶胀,2 000 g 离心10 min去除气泡;2)15 mg/mL HA,250 mg/mL PVP40000混合溶液:将HA 与PVP40000 混合粉末溶解于超纯水中,再加入26.5 mg/mL D-山梨醇,50℃温水浴并持续搅拌1 ~2h 至材料充分溶胀,冷却后室温2 000 g离心10 min 去除气泡。 为考察材料的成型性能与稳定性,筛选出制备微针的最佳背衬材料,以背衬平整度、背衬韧性、气泡含量、脱模难易度与针型为指标对背衬材料进行综合打分。

1.4.3 针体材料的筛选

1)砝码压变实验:参考文献[4]的方法,计算微针压变前后的平均高度与弯折率。 2)力学实验:使用高级型数字测力仪,测得PL 微针平均受力情况及形变程度,从而选出最佳浓度。

1.4.4 微针制备工艺

取150 μL 针体溶液倒入模具中,室温下2 500 g离心10 min,抽真空至约-0.08 MPa,室温下保持12 min,取出模具刮去多余针体溶液,加入约150 μL背衬溶液后,抽真空至约-0.08 MPa,保持12 min,刮去溶液并重新加入约250 μL 背衬溶液,然后将模具放置干燥器中过夜干燥,干燥器温度维持在24℃左右,湿度维持在18%。

1.4.5 PL 的制备

参照文献[13]的方法,将冷冻保存的浓缩血小板反复冻融6 次,在第6 次解冻后,室温下3 100 g离心23 min,弃掉沉淀,将上清液冻存备用。

1.4.6 PL 微针的制备及表征

1)PL 微针的制备, 根据“1.4.4 项”方法,将材料溶解于PL 中制备微针。 2)PL 微针表征:①形貌高度,用高清显微镜观察针体形貌与高度;②生长因子含量检测,将微针置于0.5 mL PBS 溶液中,待微针完全溶解后采用ELISA 试剂盒的方法检测溶液中生长因子含量。

1.4.7 糖尿病小鼠创面愈合效果评价

1)糖尿病小鼠模型的建立及创面的制备:将小鼠禁食10 h(过夜禁食不禁水),称重后尾尖采血,记录血糖水平,按照小鼠体重120 mg/kg 的剂量,单次腹腔注射1%STZ 溶液。 造模后3 d 后,测定其空腹血糖,当空腹血糖值高于11.10 mmol/L 视为模型建立成功。 麻醉小鼠后,将脱毛膏均匀涂抹于背部,等待数分钟后将脱毛膏擦净,裸露出无毛粉嫩的皮肤,用打孔器在脱毛区中部制造1 个直径1.0 cm的全皮层损伤创面。 2)糖尿病小鼠创面愈合效果评价: 根据“1.4.6 项”建立糖尿病小鼠创面模型,将16 只糖尿病小鼠随机每组4 只分为4 组,分别采用PL 微针治疗、不含有PL 的空白微针治疗、PL 涂抹的方式治疗、不做任何处理的对照组,在d0,d2,d4 给予治疗,并于d0,d2,d4,d6,d8,d10拍照记录创面变化情况,根据创面面积计算不同时间点的创面愈合率(At)。 At =×100% 注:S0为术后即刻创面面积;St 为t 时间点的创面面积;At 为t 时间点的创面愈合率。 3)取材: d10 采用戊巴比妥钠过量麻醉的方式处死各组小鼠。 在无菌环境下,切下整个创面组织后将其置于固定液中固定,然后经脱水,包埋等步骤进行后续处理。 4)苏木素伊红染色(hematoxylin-eosin staining,H&E):将组织石蜡切片按照苏木素染色、伊红染色、脱水、镜检等步骤进行后续处理。 5) 免疫组化: 将切片脱蜡,水化,经抗原修复等步骤,分别在切片上滴加IL-6(1 ∶200),TGF-β(1 ∶200),CD31(1 ∶100),并将其置于湿盒4℃孵育过夜,随后滴加二抗标记并进行DAB 显色、复染细胞核、脱水封片。 最后各组内每张切片随机选择3 个视野拍照。 采用Image-Pro-Plus6.0 分析软件。

1.5 统计学分析

采用GraghPad8.0.2 版统计学软件处理和分析数据,多组间比较采用单因素方差分析,两两比较采用独立样本t检验,计量数据均以“均数±标准差(±s)”表示,P<0.05 具有统计学意义。

2 结果

2.1 针体材料筛选结果

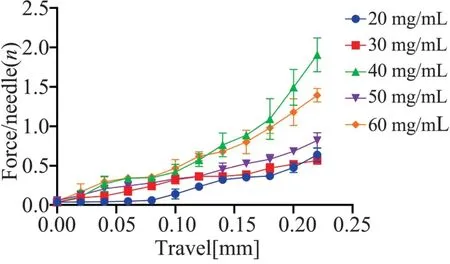

材料为CMCS 与明胶时,针体溶液流动性差,成针后高度较低,针体不饱满,充斥气泡,针型不均一,成针效果差。 材料为CMCS 与PVPK-60 时,各个浓度溶液流动性好,成针后整高度较高,针体饱满锐利,无弯曲变形,受到一定压力时未出现断针。5 种不同PVPK-60 浓度微针砝码压变实验结果见表1,图1。 力学实验结果见图2,当PVPK-60 浓度为40 mg/mL 时,PL 微针机械强度最高。 位移从0 μm增加到200 μm,每根针的压力从0 N 增加到≈1.5 N,最终选取PVPK-60 浓度为40 mg/mL。

图1 5 种不同PVPK-60 浓度的CMCS 微针压变前形貌Figure 1 Morphology of CMCS microneedles before compression change at five different PVPK-60 concentrations

图2 5 种不同PVPK-60 浓度的CMCS 微针的力学-位移曲线Figure 2 Mechanical-displacement curves of CMCS microneedles at five different PVPK-60 concentrations

表1 不同PVPK-60 浓度的CMCS 微针压变性能(±s,n=10)Table 1 Crushable properties of CMCS microneedles with different PVPK-60 concentrations (±s,n=10)

表1 不同PVPK-60 浓度的CMCS 微针压变性能(±s,n=10)Table 1 Crushable properties of CMCS microneedles with different PVPK-60 concentrations (±s,n=10)

压变前50 g砝码100 g砝码200 g砝码针体浓度高度(μm) 503±2503±2492±5 463±10(20 mg/mL) 弯折率(%)-02±18±2针体浓度高度(μm) 504±5504±5487±5483±9(30 mg/mL) 弯折率(%)-03±04±1针体浓度高度(μm) 503±2503±2488±9481±7(40 mg/mL) 弯折率(%)-03±14±1针体浓度高度(μm) 509±3509±3 490±10 486±11(50 mg/mL) 弯折率(%)-04±14±2针体浓度高度(μm) 505±2505±2486±6478±6(60 mg/mL) 弯折率(%)-04±15±1

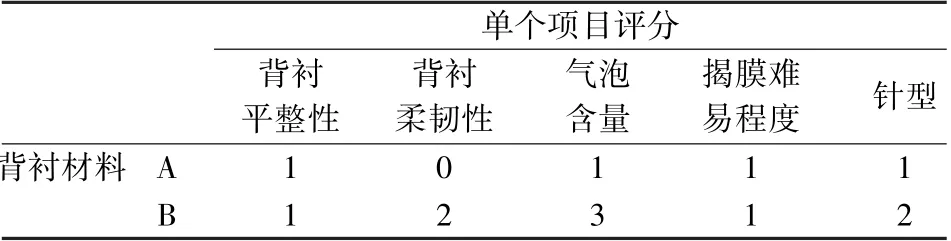

2.2 背衬材料筛选结果

按照文献[14]的标准对2 种背衬材料进行评分,A:500 mg/mL HA;B:15 mg/mL HA+250 mg/mL PVP40000+26.5 mg/mL D 山梨醇。 评分结果见表2,最终选择B 作为背衬材料。

表2 不同背衬材料评分结果Table 2 Scoring results for different backing materials

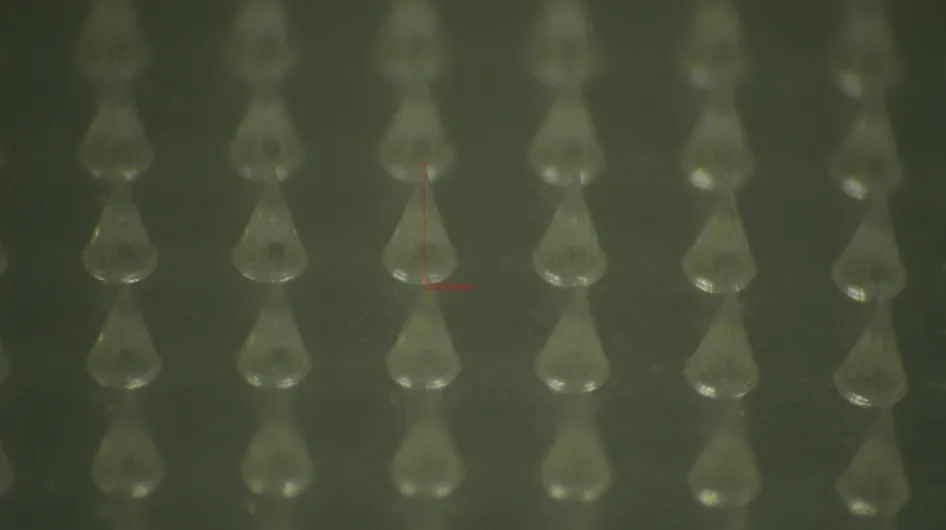

2.3 PL 微针的形貌特征

本研究所制备的PL 微针阵列完整,针体饱满,针尖锐利,整体高度约为(518±4)μm(图3)。

图3 PL 微针整体高度及形貌特征Figure 3 The overall height and morphological characteristics of PL microneedles

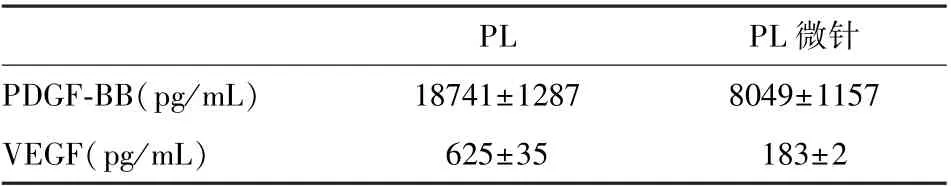

2.4 PL 微针生长因子检测结果

结果如表3 所示,本研究制备的PL 中PDGFBB 含量为(18 741±1 287)pg/mL,VEGF 含量为(625±35)pg/mL,符合文献[15]中的报道。 将PL制成微针后生长因子浓度仍能保持一半以上,表明本研究制备的PL 微针具有一定生物活性。

表3 PL 及PL 微针的生长因子含量Table 3 Growth factor content of PL and PL microneedles

2.5 糖尿病小鼠创面愈合效果评价

创面大体观结果如图4 所示,PL 微针组愈合率远远高于前3 组,有明显差异。 在d6 时,PL 微针组小鼠创面愈合率为(83±5)%,PL 涂抹组小鼠创面愈合率为(64±4)%,空白微针组小鼠创面愈合率为(58±4)%,对照组小鼠创面愈合率为(52±4)%。 结果提示使用PL 微针有助于糖尿病小鼠伤口愈合。

图4 糖尿病小鼠创面愈合情况Figure 4 Wound healing in diabetic mice

2.6 PL 微针对糖尿病小鼠创面组织病理变化

对d10 小鼠伤口组织进行H&E 染色,结果如图5 所示,空白微针组出血点最多,PL 微针组相较于其他三组,炎细胞浸润及出血点较少,新生毛细血管数量较多,皮肤组织结构较清晰。 结果提示使用PL 微针有助于糖尿病小鼠伤口愈合。

图5 不同治疗方式对糖尿病小鼠伤口愈合的影响Figure 5 Effect of different treatment modalities on wound healing in diabetic mice

2.7 PL 微针对糖尿病小鼠创面的抗炎作用

本实验选用促炎因子IL-6 和抗炎因子TGF-β对糖尿病小鼠创面组织切片进行免疫组化染色。结果如图6 所示,对照组IL-6 表达量明显升高,空白微针组阳性区域与对照组相比无明显差异,PL涂抹组与PL 微针组IL-6 表达量明显下降,与对照组和空白微针组有显著差异;而TGF-β 对照组表达量明显下降,空白微针组与PL 涂抹组阳性区域与对照组相比无明显差异,PL 微针组TGF-β 表达量明显上升,与前三组均有显著差异。 以上结果提示,使用PL 对糖尿病小鼠创面有一定抗炎作用,PL 微针的抗炎作用优于PL 涂抹。

2.8 PL 微针对小鼠组织中血管新生的影响

本实验选用血管标记物CD31 对伤口组织切片进行免疫组化染色。 图7 所示,PL 微针组CD31标记的血管内皮细胞表达量显著上升,与对照组,空白微针组及PL 涂抹组有明显差异。 结果提示,PL微针对糖尿病小鼠伤口组织新生血管有促进作用。

3 讨论

医用高分子生物材料是一类天然或人工合成的特殊功能材料,种类繁多,可用于辅助诊断、治疗疾病及替换人体器官等[16]。 其中CMCS 是水溶性壳聚糖衍生物,具有生物降解性,优秀的生物相容性等特性,同时有文献报道,CMCS 能促进成纤维细胞的增殖,加速创面愈合,是用于糖尿病伤口理想的材料[17-18]。 但仅使用CMCS 制备微针,针体机械强度不佳,成针率较低。

增稠剂是一类增加体系黏度的助剂,近年来以发展新型高分子材料为主,具有增稠明显,用量较少等特点[19]。 本研究选用两种具有良好生物相容性的增稠剂:明胶与PVPK-60,来改善针体机械强度,增加成针率。 通过实验发现,加入PVPK-60 制备得到的微针机械性能优于明胶组,且当PVPK-60浓度为40 mg/mL 时,微针力学性能最佳。

糖尿病难愈合创面形成的主要因素有持续炎症,新生血管不足等[20]。 目前治疗糖尿病创面方法多种多样,虽能够较好保护创面但药物递送能力都较弱。 微针拥有注射给药以及皮肤贴片的双重优势,按照结构和释药方式的不同,微针可分为可溶微针、实心不溶微针、空心微针和涂层微针。 实心不溶微针是通过刺破皮肤后,移除微针,留下小通道孔径以达到增强药物递送的能力,但由于微针材料是非降解材料,可能出现断针裂针的情况,将针体滞留在组织内,造成安全隐患;空心微针类似于缩小的注射器针头,可最大化精确定量进行药物递送,其造价昂贵,使用不便捷;涂层微针是将递送的药物包被在实心微针表面,形成药物涂层,在刺入皮肤后吸收溶解,但由于微针针体较小,表面积极大地限制了载药量,而以生物医用材料制备而成的可溶微针,将药物包封在针体中,插入皮肤后全部溶解,局部释放,与其他类型的微针相比,可溶微针既能将药物递送至伤口深处,溶解后又能在表面形成粘稠液体,保护伤口微环境,提高载药量,无废弃残留,患者使用便捷[21-22]。 目前有研究团队使用微针载药治疗糖尿病溃疡,如Yuan 等[23]开发了1 种新型微针,通过负载人脐静脉内皮细胞外泌体与他扎罗汀来治疗糖尿病创面,药物释放持续一周左右,动物实验表明疗效显著,但外泌体存在提取困难、造价昂贵等问题,目前难以普及。 本研究采用的PL 制备简便易保存,同时含有大量生长因子,是治疗糖尿病创面的理想材料。 在本研究中,使用空白微针治疗的小鼠创面中可见较多出血点与炎细胞浸润,可能是微针造成微小创伤且未负载PL使得出血点增加。 使用PL 涂抹治疗的小鼠创面中,愈合情况优于对照组与空白微针组,以H&E 染色以及免疫组化结果观察,是由于PL 促进了伤口组合的愈合,同时下调了促炎因子IL-6 的表达,减缓了伤口的炎症情况。 本研究选用了TGF-β 作为抗炎因子检测指标,是因为糖尿病创面在临床上表现为难以结痂封闭伤口环境,TGF-β 既能作为1 个抗炎的指标,同时也是组织修复和创面纤维化的指标,TGF-β 表达增高在一定程度上表示伤口结痂封闭的能力有一定提升[24]。 使用PL 微针治疗的小鼠创面中,由于微针的通道作用将PL 递送至组织深处,使其大幅度抑制了促炎因子的表达,并促进抑炎因子TGF-β 与内皮细胞标志物CD31 的表达,高表达的CD31 表明其微血管新生旺盛,使其最终表现为糖尿病创面愈合效果最佳。

本研究制备的微针阵列完整、针体饱满、针尖锐利、整体平坦,在维持一定机械强度的条件下有一定柔韧性,既能充分贴合创面,又不会对创面产生二次伤害。 从糖尿病小鼠创面大体观察,H&E染色与免疫组化结果均显示PL 微针组治疗有明显效果。 但微针治疗目前仍存在许多问题,如在微针制备方面还可以进一步优化工艺,筛选更稳定,效果更好的生物医用高分子材料等,在动物实验后期,会出现创面表层痂皮变厚,微针无法刺破,涂抹的药物无法渗透等,这些还都需要我们进一步研究。