基于数据挖掘探讨中医药治疗青光眼术后的用药规律

师宜鹏,于琦,张丰,李雪菲,3,谢立科,解晓斌

青光眼是全球范围内最常见的不可逆致盲性眼病[1]。据估计,2020 年全世界约有7,602 万人患青光眼,预计到2040年,这一数字将达到11,182万人,且随着我国人口老龄化进程的加快,青光眼患病人数呈现明显的上升趋势[2]。眼压升高是青光眼进展的重要危险因素,降低眼压是青光眼治疗的主要目标,除了药物和激光治疗之外,抗青光眼手术是重要的降眼压手段[3]。中医学在疾病治疗过程中重视整体观念和辨证论治。临床实践[4-8]表明,在青光眼手术后使用中医药治疗对提高手术成功率及手术后患者的视功能等,均具有较好的疗效。本研究通过数据挖掘技术对中医药治疗青光眼术后的文献进行分析,总结其组方用药规律,以期为临床诊疗提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究资料

选取建库至2022年8月31日中国知网、万方和维普数据库中关于中药治疗青光眼术后的临床研究类文献。

1.2 纳入标准与排除标准

纳入标准:(1)研究对象明确诊断为青光眼;(2)行手术治疗;(3)术后服用中药汤剂,单独使用或联合其他方法使用;(4)处方药物组成完整。

排除标准:(1)综述、理论探讨、Meta 分析、会议摘要、研究细胞或动物等基础实验类文献;(2)同一中药处方的多篇文献只纳入1篇。

1.3 研究方法

语种限制为中文,主要采取主题词结合自由词方式在上述数据库中进行检索,主题词为“青光眼”“青风内障”“绿风内障”“五风内障”;自由词为“中医”“中西医”“证型”“中药”“术后”“手术”。参照《中华人民共和国药典》《中药学》[9-10]将涉及的中药名称和药性进行规范化处理,如“酒军”统一为“大黄”;“绵芪”“北芪”统一为“黄芪”;将“微寒”“寒”统一为“寒”,“微温”“温”统一为“温”等。将信息录入Excel软件建立数据库,并进行药物频次及高频药物用量统计分析。

1.4 统计学方法

运用SPSS Statistics 26.0 软件对高频中药进行聚类分析,选择最小聚类数为5,最大聚类数为10,聚类方法为组间联接,度量标准的区间选择Pearson相关性,得出高频药物聚类分析树状图;运用SPSS Modeler 18.0 的Apriori 算法对高频中药进行关联规则分析,设置最低条件支持度25%,最小规则置信度65%,最大前项数2,挖掘中药间潜在的关联规则。

2 结果

2.1 一般情况

共纳入文献57 篇,包含处方64 个,涉及中药113 味,累计使用频次703 次。中药四气以寒性药最多(图1A),共50 味(44.25%),其次为温性药37 味(32.74%)、平性药21 味(18.58%)、凉性药5 味(4.43%)。五味以甘味药最多(图1B),共46 味(40.71%),其次为苦味药30 味(26.55%)、辛味药26 味(23.01%)、咸味药7 味(6.19%)、酸味药4 味(3.54%)。归经以肝经最多(图1C),共42 味(37.17%),其次为肺经22 味(19.47%)、脾经17 味(15.04%)、心经16 味(14.16%)、肾经13 味(11.51%)、膀胱经2 味(1.77%)、胃经1 味(0.88%)。

图1 治疗青光眼术后中药四气、五味和归经分布图

2.2 高频中药用药频次

使用频次≥10 次的中药(高频中药)共21 味(表1),排在前5 位的依次为当归(43 次,6.12%)、川芎(42 次,5.97%)、丹参(33 次,4.69%)、茯苓(27 次,3.84%)、黄芪(26次,3.70%)。

表1 治疗青光眼术后高频中药使用频次统计

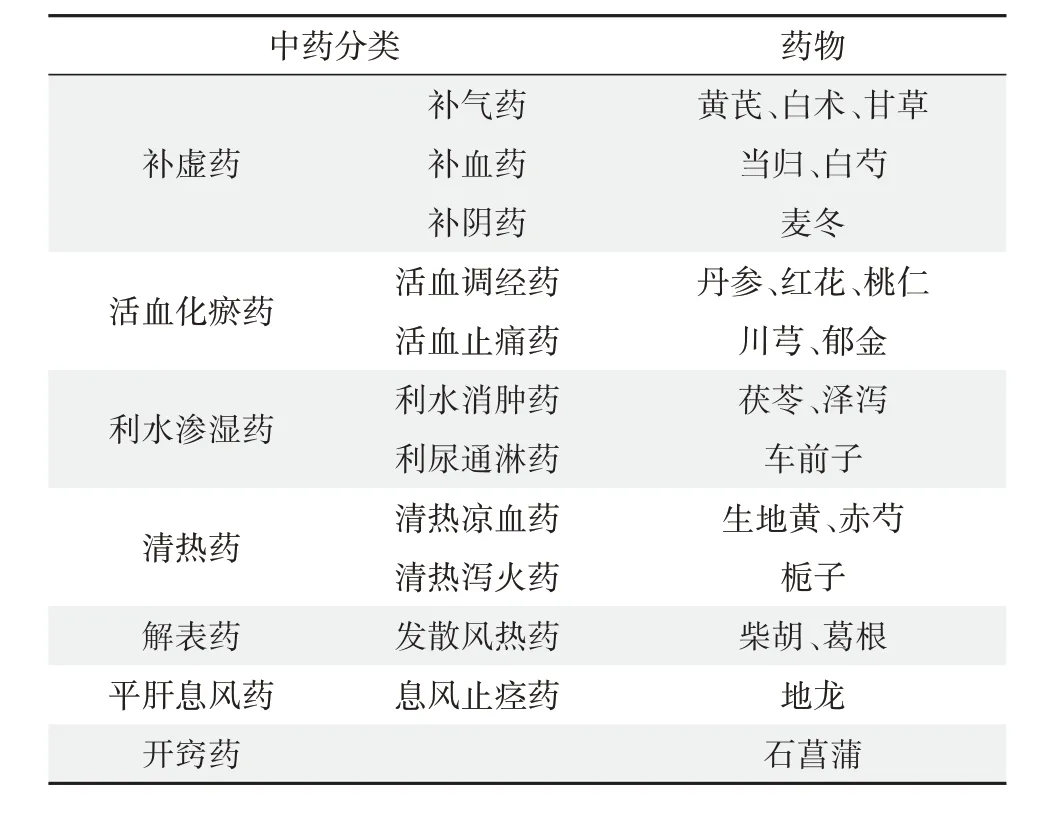

2.3 高频中药功效分类

以补虚药最多(表2),共6 味(28.57%),其次为活血化瘀药(5 味,23.81%)、利水渗湿药(3 味,14.29%)、清热药(3 味,14.29%)、解表药(2 味,9.52%)、平肝息风药(1 味,4.76%)和开窍药(1 味,4.76%)。

表2 治疗青光眼术后的高频中药分类情况

2.4 高频中药聚类分析

对高频中药进行聚类分析,截距设为24,可得到2 个聚类结果(图2)。第Ⅰ类功效为益气活血利水:麦冬、郁金、桃仁、葛根、石菖蒲、地龙、黄芪、茯苓、白术、川芎、生地黄、丹参;第Ⅱ类功效为行气活血利水:红花、赤芍、车前子、当归、白芍、甘草、泽泻、柴胡、栀子。

图2 治疗青光眼术后的高频中药系统聚类分析

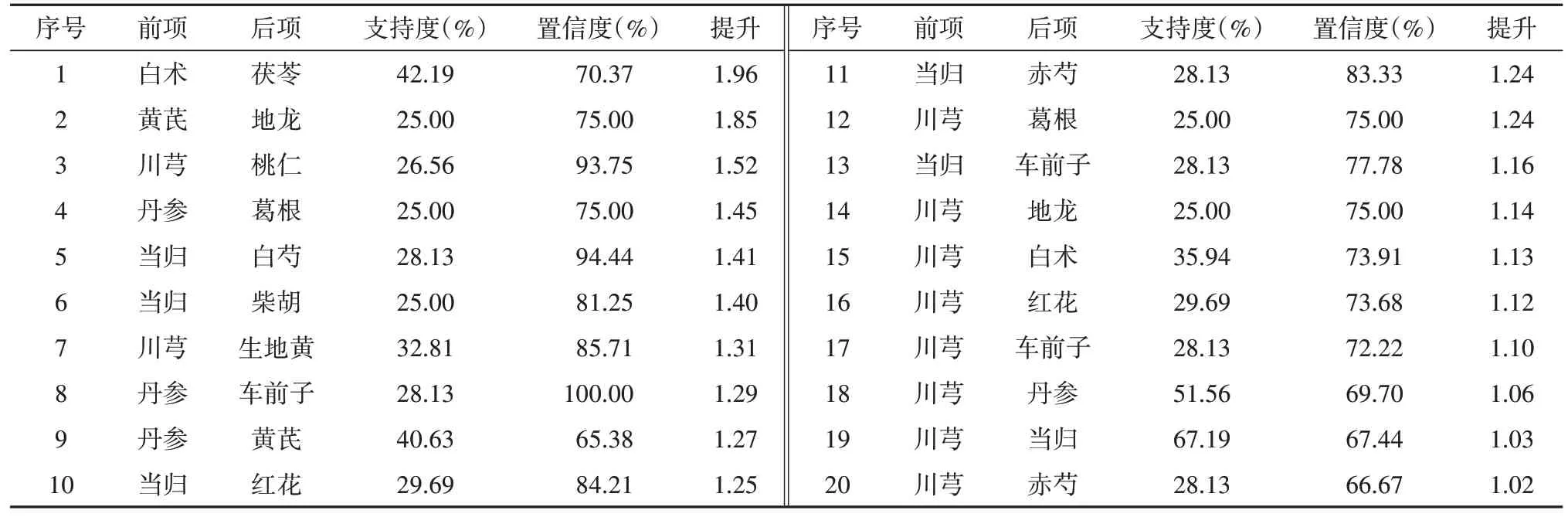

2.5 高频中药关联分析

对高频中药进行关联规则分析,设置支持度为25%,置信度为65%,且提升>1,得出20 组二项关联分析结果,并将所得结果以提升度降序排列。关联性较强的前5位分别是白术-茯苓、黄芪-地龙、川芎-桃仁、丹参-葛根、当归-白芍(表3)。

表3 治疗青光眼术后的高频中药关联规则分析

3 讨论

青光眼是一组以特征性视神经萎缩和视野缺损为共同特征的眼病,属中医学“五风内障”等病范畴,手术治疗是青光眼西医治疗的主要手段之一[11-12]。本文对治疗青光眼术后的中药处方进行挖掘分析,以便为青光眼术后的中医药治疗提供参考。

从中药的性味分析显示,药性以寒、温为主。寒性药以清热为主;温性药以温里散寒、温经通络为主。药味以甘、苦、辛为主,《本草从新》[13]载:“甘者,能补、能和、能缓;苦,能泻、能燥、能坚;辛者,能散、能润、能横行”,即甘味中药具有补益、和中、缓急止痛的作用;苦味中药具有泻热、燥湿、坚阴的特点;辛味中药具有发散、行气、行血的作用。归经分析显示,大部分中药以入肝经为主,其次为肺、脾、心、肾经,可见青光眼术后患者发病部位在目,与肝的关系最为密切,其次还与肺、脾、心、肾相关。肝开窍于目,目为肝之外候。肝主藏血,肝受血而目能视。肝主疏泄,调畅气机,《灵枢经·脉度篇》[14]云:“肝气通于目,肝和则目能辨五色矣”。由此可见,药性寒、温,药味甘、苦、辛,归肝经的中药能切中病因,直击病位。

高频中药使用频次显示当归、川芎频次排位靠前。两味中药均具有活血化瘀的作用,现代药理学研究[15]证实,活血化瘀类中药具有扩张血管、改善微循环、增加血流量及抗血小板聚集等作用。此外,实验研究[16]发现,当归中的有效成分当归多糖对慢性高眼压下视网膜组织神经细胞具有保护作用。川芎的有效成分川芎嗪可促进轻微受损或濒临死亡的视网膜神经节细胞恢复轴浆运输,促进轴突再生[17]。

高频中药功效分类结果显示,补虚药、活血化瘀药、利水渗湿药使用较多。有学者[18]认为,手术本身对人体也是一种侵害因素,人是一个整体,局部损伤可造成整体生理调节与防御功能失衡。手术后人体气、血、津液运行失常,可导致出现气滞血瘀水停,故活血化瘀药、利水渗湿药应贯穿始终,同时也应兼顾补气养血以固护正气,以防正气消耗太过导致正虚邪恋。

从高频中药聚类分析结果看,治疗青光眼术后的核心药物可以分为两大类,第Ⅰ类药物由补阳还五汤化裁而来,黄芪补益元气,令气旺血行,瘀去络通;桃仁、丹参活血化瘀;郁金、川芎行气活血;生地黄、麦冬养血益阴;地龙、葛根通经活络;茯苓、白术健脾利水;石菖蒲开窍化湿。诸药合而用之,共奏益气活血利水的功效。第Ⅱ类药物为血府逐瘀汤化裁而来,红花、赤芍活血祛瘀止痛;白芍、当归养血活血;柴胡理气行滞,使气行血行;栀子清热凉血;泽泻、车前子利水渗湿;甘草调和诸药。诸药合而用之,共奏行气活血利水的功效。

关联分析结果显示,白术-茯苓、黄芪-地龙、川芎-桃仁为提升较高的药对。白术性温,味甘、苦,入脾、胃经,甘温补虚,苦温燥湿,既能补气健脾,又能燥湿利水;茯苓味甘而淡,可利水消肿。白术和茯苓合用可健脾利水。黄芪甘温,既能补气,又能利水;地龙性善走窜,长于通行经络。黄芪和地龙合用可益气活血利水。川芎辛香行散,温通血脉,既能活血祛瘀,又能行气导滞,为“血中气药”;桃仁味苦通泻,入心肝血分,善泻血滞,祛瘀力强。川芎和桃仁合用可行气活血。

综上,本研究通过数据挖掘发现治疗青光眼术后用药以补虚、活血化瘀和利水渗湿类药物为主,大多选择药性属寒、温,药味属甘、苦、辛,归肝经的药物。另外,还得到治疗青光眼术后的核心药物组成,并探究潜在的药物组合配伍规律,这为今后青光眼术后的中医药治疗提供一些借鉴和新的思路。但本研究也存在一定的局限性,如纳入文献的样本量较少,纳入文献的质量有待进一步提高,仍需临床实践进一步验证本研究挖掘出的潜在中药组合。