基于生物信息学分析银屑病基因表达差异及潜在中药*

刘小琨,张苍,王翊同

1.北京中医药大学,北京 100020; 2.首都医科大学附属北京中医医院皮肤科/北京市赵炳南皮肤病医疗研究中心,北京 100010

银屑病是一种免疫介导的慢性炎症性皮肤病,典型皮损表现为鳞屑性红斑或斑块,局限或广泛分布[1]。银屑病的发病机制尚不完全清楚,目前临床普遍认为银屑病是T细胞和树突细胞介导的多基因疾病,以遗传背景为基础,以外界环境对免疫系统的刺激为诱因,以角质细胞的异常增生和局部炎症为主要病理表现[2-3],感染、吸烟、寒冷干燥、焦虑、睡眠障碍等均是本病的危险因素[4-5]。1984—2017年间,我国的银屑病发病率由0.123%上升到0.500%[6-7],且该病具有难治愈、高复发、病程长的特点[8]。银屑病尚无治愈方法,目前的治疗手段主要包括维A酸类、维生素D3类、糖皮质激素、免疫抑制剂、生物制剂和光疗等[9]。上述治疗方法虽可有效缓解银屑病的病情,但长期使用存在感染风险增加、患恶性肿瘤风险升高、引发代谢性疾病和治疗费用昂贵等问题。在保证安全性的前提下,长期控制病情、提高患者生活质量,是当前治疗银屑病的目标。预防和延缓银屑病的复发是长期改善患者生活质量的有效途径,也是治疗的难点。因此,进一步探究银屑病的发病机制,开发新的药物是有必要的。

银屑病属中医“白疕”范畴。笔者认为,“内有蕴热、郁于血分”是银屑病的基本病机,“从血论治”是银屑病的基本治则。中医辨证施治银屑病,一般分为“血热、血瘀、血燥”3种证型论治,对改善银屑病的长期预后、预防银屑病复发存在一定优势[1]。本研究从基因表达数据库(gene expression omnibus,GEO)获得原始数据,通过生物信息学方法探索与银屑病相关的差异表达基因(differentially expressed genes,DEGs),并对其中的核心基因进行功能和通路的富集分析,探究银屑病的病理机制与治疗靶点,再将核心基因与中药相互映射,为对银屑病治疗靶点有潜在干预作用的中药提供理论支持,为银屑病病理机制和潜在中药的研究提供思路。

1 资料与方法

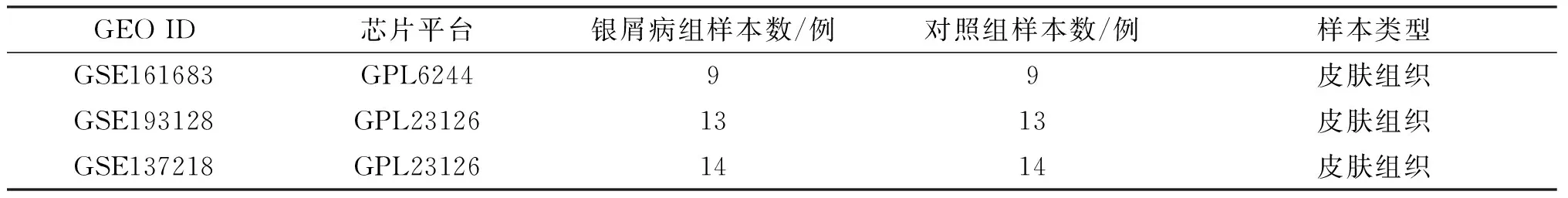

1.1 数据提取在美国国立生物技术中心的CEO[10]中检索与银屑病相关的数据集,提取GSE161683、GSE193128、GSE137218数据集的原始数据,所有数据集中样本均取自银屑病患者,其中银屑病组为受累皮损,对照组为非受累的正常皮肤,仅保留基线期未进行干预的组织学样本进行DEGs筛选。各基因芯片的芯片平台、样本例数、组织类型等详细信息见表1。

表1 本研究所提取银屑病组及对照组数据集的基本信息

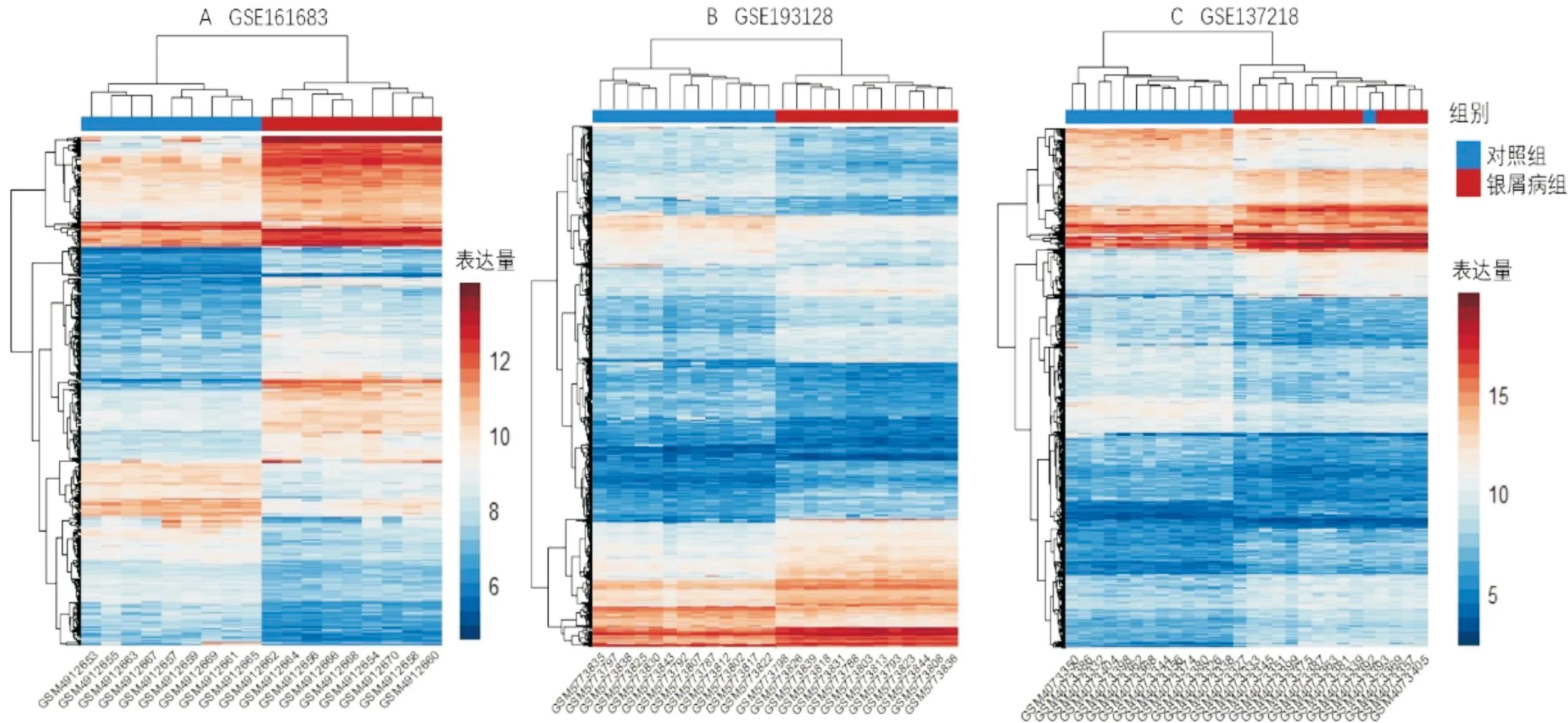

1.2 DEGs筛选下载数据集与平台文件后,用芯片平台中的注释文件对原始数据中的基因探针进行注释,剔除没有匹配到基因名(Gene symbol)的探针;若多个不同探针检测同一基因,则选取这些探针的均值作为该基因的最终表达量。应用R语言“limmar”包筛选3个数据集中银屑病组织和正常组织的DEGs[11-12],以校正后P<0.05,log2FC的绝对值>1.0筛选DEGs,log2FC为正数表示基因表达上调,log2FC为负数表示基因表达下调,应用R语言“ggplot2”包制作DEGs的热图和火山图[13]。对3个数据集的DEGs取交集以增加结果的稳定性,并绘制3个芯片DEGs的韦恩图。

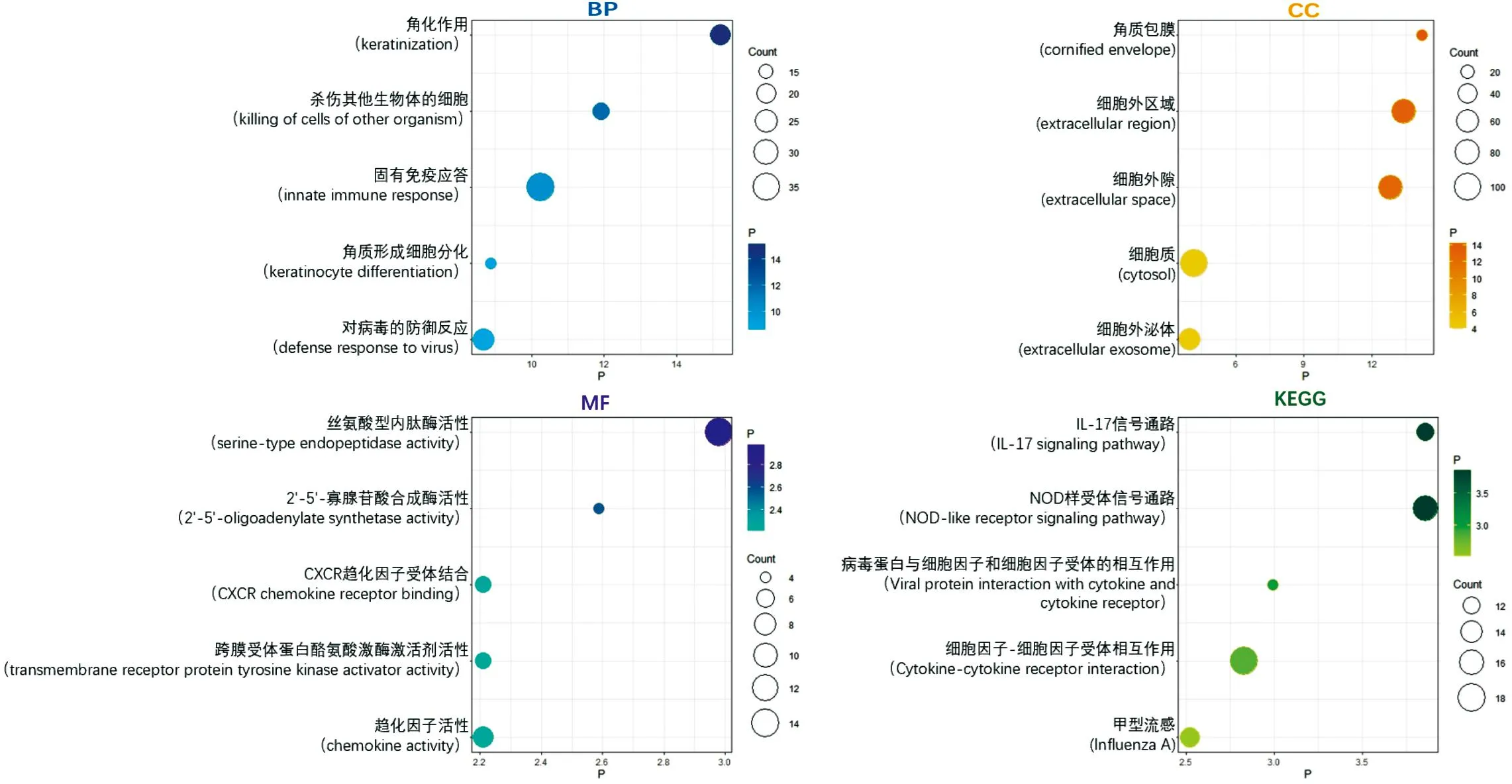

1.3 差异基因的功能注释将DEGs导入DAVID数据库[14](DAVID 6.8,http:://David.ncifcrf.gov)进行基因本体论(Gene Ontology,GO)功能、京都基因与基因组百科全书(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes,KEGG)通路富集分析,以校正后的P<0.05为差异有统计学意义。GO功能富集分析包含3个方面:细胞组分(cell component,CC)、分子功能(molecular function,MF)和生物过程(biological process,BP)。用R语言“ggplot2”包对结果进行可视化。

1.4 蛋白质-蛋白质相互作用(protein-protein interaction network,PPI)网络构建及核心基因筛选应用String数据库[15](https://string-db.org/)构建DEGs的PPI网络,筛选标准为 combined score>0.7,深入了解DEGs所对应的蛋白质在功能上的联系,为深入认识疾病的发病机制提供依据。将PPI网络的分析结果导入Cytoscape 3.9.0[16],应用Cytoscape的CytoHubba插件[17]和MCODE插件[18]筛选核心基因。CytoHubba插件根据节点(本研究中为基因)在网络中的属性进行排名,根据Degree值对基因进行排序,Degree值更高的基因更倾向于是关键基因。将Degree值较高的基因应用MCODE插件进行模块分析,筛选条件为MCODE score>5,degree cutoff=2,node score cutoff= 0.2,Haircut=true,Fluff=false,Max depth=100,K-score=2。

1.5 靶点对接及中药预测将筛选出的核心基因映射到Coremine Medical数据库(http://www.coremine.com/),筛选出与核心基因相关的中药,以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 DEGs筛选结果基于GSE161683、GSE193128、GSE137218数据集分别获得557、3 898、3 200个DEGs,DEGs分别以火山图和热图展示(见图1、图2),3个数据集的共同DEGs有474个,其中包括306个上调基因,168个下调基因,DEGs韦恩图见图3。

图1 DEGs的聚类热图

注:横坐标轴为log2 FC,纵坐标轴表示-log10(Padj.)。

图3 DEGs韦恩图

2.2 DEGs的GO功能和KEGG通路富集分析结果GO功能和KEGG通路富集分析发现,上调的DEGs主要与角化作用、杀伤其他生物的细胞、固有免疫应答、角质形成细胞分化、对病毒的防御反应等生物学过程相关,与角质包膜、细胞外区域、细胞外隙、细胞质、细胞外泌体等细胞组分相关,与丝氨酸型内肽酶活性、2′-5′-寡腺苷酸合成酶(OASs)活性、CXCR趋化因子受体结合、跨膜受体蛋白酪氨酸激酶激活剂活性、趋化因子活性等分子功能相关,富集在白细胞介素-17(interleukin-17,IL-17)信号通路、核苷酸寡聚化结构域样受体(nucleotide oligomerization domain like receptor,NLR)信号通路、病毒蛋白与细胞因子和细胞因子受体的相互作用、细胞因子-细胞因子受体相互作用、甲型流感等信号通路,见图4。

图4 上调DEGs的GO功能和KEGG通路富集分析

2.3 PPI的构建和关键基因的筛选在String数据库中导入上调DEGs构建PPI网络,选择combined score>0.7为PPI关系的阈值,导出相关TSV格式文件,使用Cytoscape软件的CytoHubba插件进行进一步分析。根据Degree值定义前15个关键基因:STAT1、RSAD2、IFIT3、IFI44L、IFIT1、CXCL10、MX1、CDK1、IFI44、OASL、OAS1、OAS2、OAS3、CCNA2、CCNB1。15个关键基因的PPI网络见图5。然后使用Cytoscape软件的MCODE插件对15个关键基因进行模块分析,模块分析后得到一个重要模块:STAT1、RSAD2、IFIT3、IFI44L、IFIT1、CXCL10、MX1、IFI44、OASL、OAS1、OAS2、OAS3,见图6。

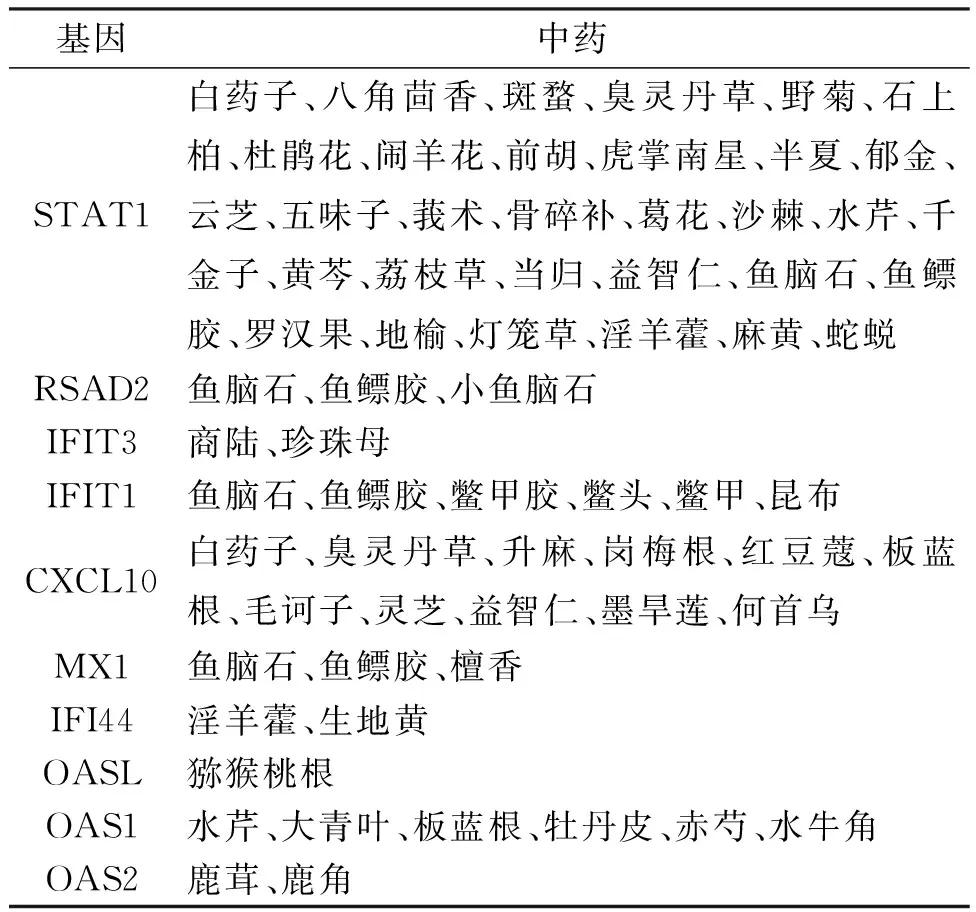

2.4 中药预测结果将上述12个核心基因映射到Coremine Medical数据库,以P<0.05为差异有统计学意义,筛选治疗银屑病的潜在中药,共筛选出中药56种,这些中药可能为治疗银屑病药物的潜在来源,见表2。

表2 关键基因的中药预测结果

3 讨论

银屑病是由多种遗传及环境因素引起的慢性炎症性皮肤病。一般认为,银屑病是由IL-17介导的免疫疾病,涉及IL-17、IL-23、TNF-α等细胞因子[19]。在外界免疫刺激下,树突状细胞产生 IL-23,从而诱导Th-17等细胞产生IL-17、IL-22 和IFN-α等促炎细胞因子,诱导多种炎症和角质形成细胞的异常增殖[20]。长期定植于外周组织的组织常驻记忆T细胞产生IL-17并促进局部的皮肤炎症则与银屑病的频繁复发相关[20]。

3.1 核心基因的功能与免疫炎症、角质形成细胞的异常增生、抗病毒感染相关遗传是银屑病发病的重要因素,大约40%的银屑病或银屑病关节炎患者有家族史[21]。全基因组关联研究已经确定了60多个易感基因座,其中许多包含参与免疫系统调节的基因[22]。本研究结果提示,银屑病患者的皮损与正常皮肤之间的基因表达存在显著差异。富集分析提示,上调的DEGs主要与免疫炎症及角质形成细胞的异常增生相关,还与病毒感染等银屑病的诱发因素有关,这与既往的研究结果一致[23-24]。

STAT1和STAT3是参与调节细胞周期和免疫反应的核转录因子,在常见细胞因子和生长因子的下游被激活,一般认为它们之间存在拮抗作用[25]。STAT1和STAT3可通过JAK/STAT通路调节包括IL-17等细胞因子的表达,介导免疫炎症反应。与健康人相比,寻常型银屑病患者的STAT1、STAT3和IL-17表达水平较高,而经过乌司奴单抗治疗40周后,这些基因的转录活性降低[26]。

RSAD2、MX1与Ⅰ型干扰素信号通路介导的固有免疫的抗病毒反应相关,IFIT3及IFIT1的抗病毒作用则与NOD样受体信号通路相关[27]。体外实验显示,抑制IFIT3可降低角质形成细胞的增殖能力和CXCL1、CCL20、IL-1β和IL-6的分泌[28]。Raposo等[29]发现,这些抗病毒基因在银屑病皮损局部表达上调。这可以解释为什么银屑病患者皮损合并感染的风险显著小于特应性皮炎患者。一方面,病毒感染、外伤等免疫刺激诱发银屑病;另一方面,银屑病皮损局部的抗病毒免疫增强。这一有趣的现象强调了在银屑病发病过程中免疫系统的主导作用。目前,这些抗病毒基因在银屑病皮损形成过程中起到的具体作用尚不明确,有待于进一步研究。

CXCL10是一种趋化因子,在银屑病中可介导自然杀伤细胞向真皮乳头的迁移、募集中性粒细胞和Th1细胞放大炎症反应,角质细胞形成CXCL10依赖于STAT1。银屑病患者血清中的CXCL10水平升高,CXCL10可作为监测银屑病活动的血清学标志物[24,30]。

OASs是一组具有多种抗病毒活性的IFN诱导酶家族,包括OAS1、OAS2、OAS3和OASL。在银屑病中,OAS1、OAS2和OAS3可通过调节细胞周期和增强IFN-1诱导的JAK信号通路促进表皮角质细胞增殖[31]。

3.2 预测中药是治疗银屑病的潜在药物本研究筛选的可干预银屑病的潜在中药大致可分为5类:清热药(黄芩、水牛角、大青叶等)、理血药(当归、赤芍、牡丹皮等)、滋阴药(何首乌、生地黄、墨旱莲、鳖甲胶等)、燥湿药(天南星、半夏等)和温阳药(淫羊藿、鹿茸等)。

既往研究提示,清热凉血类中药可通过降低血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)和抑制表皮细胞过度增殖等改善银屑病皮损[32-33]。黄芩苷可以通过抑制STAT1磷酸化起到抗炎作用[34],并可抑制新生血管生成[35]。芍药总苷可通过抑制STAT1和STAT3磷酸化以抑制Th17的分化与角质形成细胞的增殖,减轻动物实验中被诱导的银屑病炎症反应[36]。由生地黄、何首乌、白芍等养血滋阴药组成的当归饮子,可降低银屑病患者外周血中IFN-γ、IL-17A的表达水平,改善银屑病皮损[37]。淫羊藿苷可使基质金属蛋白酶-2、基质金属蛋白酶抑制物-1蛋白表达下调,可能通过此机制起到抑制银屑病新生血管生成的作用[38]。

中医治疗银屑病多从血论治,有血热、血瘀、血燥等证型。一般认为,寻常型银屑病的进行期以血热证为主,静止期及消退期则以血虚及血瘀为主。在银屑病进行期,患者的皮损色鲜红、不断扩大,全身症状见舌红苔黄、脉弦滑数、心烦燥热、便秘溲赤等,此时当用苦寒截断病情,扭转病势。在疾病发展过程中,血热证是证型转化的关键。热邪扰动血分,毒热煎熬阴血,气血运行不畅而成血瘀,耗伤阴血则成血虚,生风化燥而为血燥等证型变化[39]。因此,目前关于中药干预银屑病的分子机制研究更多集中于清热凉血药物。

热为无形之邪,湿为有形之邪。银屑病具有皮损肥厚的特点,因顽湿聚集,则形成斑块浸润。湿邪所致皮肤病的病程多呈发作期与缓解期交替的过程,病程漫长,反复不愈[40]。这与银屑病慢性易复发的病程特征相符合。银屑病患者常合并湿邪内蕴,此时则需燥湿药物祛除病理产物。湿邪在银屑病反复不愈的过程中起到重要作用,是证型转化的另一关键因素。湿性黏滞,湿热伴生导致热邪内伏,疾病缠绵不愈或反复发作;湿邪阻滞津液输布代谢,湿邪日久作为病理因素导致阴虚的生成。

银屑病患者皮损多表现为冬重夏轻,日光浴作为辅助疗法有助于银屑病缓解,这提示在“热、瘀、湿”等实邪之外,患者尚有阳虚的一面[41]。卫阳亏虚则皮损多由外感诱发;冬季腠理闭塞,阳气难以外达,则皮损加重;夏季或日光浴促使腠理疏通,阳气外达,则皮损易愈。既往研究显示,阳虚外寒证占寻常型银屑病27%左右[42]。多种因素可导致银屑病患者成为阳虚证:一方面为素体阳气亏虚;另一方面,长期应用清热凉血药物、久病阴损及阳、不适当应用激素及免疫抑制剂导致元气虚损。对于阳虚型银屑病患者而论,阳虚为本虚,血热为标实,其病情复杂,为本虚标实之证。其“火”为“虚火”“伏火”,平素阳气相对充实,则伏火潜藏不发病;若因种种诱因伤及阳气,阳虚则伏火不能潜藏,虚阳浮越而发为热毒,表现为肌肤腠理的“血热”。此时若仅清热凉血则更伤阳气,因此需补益脾肾阳气,元阳充盛则虚火不生,卫阳充盛则可御外邪、腠理调和。

本研究的结果与临床治疗银屑病的方向大致相同,养阴清热与温阳看似相反的治疗方向,却是对于不同病机患者的最恰当治疗方式,突出中医“辨证论治”的特点和优势。生物信息学分析的结果也提示,“清热类”与“温阳类”等药物通过不同靶点均能对银屑病皮损起到有效干预的可能,为中医药辨证治疗银屑病提供了理论依据。另外,本研究结果中部分药物在临床上并不常用或较少应用于银屑病的治疗,为开发银屑病新药提供参考。目前,关于中药治疗银屑病的机制研究主要集中在清热解毒、凉血活血类药物方面,对于燥湿化痰和温阳补肾类药物治疗银屑病的分子机制尚须更多研究证实。

本研究提示,银屑病患者皮损中上调的DEGs主要参与免疫炎症、角质形成细胞的异常增生、抗病毒感染等生物学过程,涉及IL-17、NOD样受体、病毒感染等信号通路,其中的关键基因在银屑病皮损的形成过程中起到核心作用,预测的中药为治疗银屑病的潜在药物,为后续银屑病分子机制及其药物的研究提供了潜在靶标,未来尚需实验验证相关中药及其活性成分的作用,进一步探索银屑病的潜在治疗靶点。