设计学习任务培养关键能力

——以《茅屋为秋风所破歌》为例

严志英 上海市嘉定区启良中学

学习任务群是《义务教育语文课程标准(2022 年版)》(以下简称《新课标》)提出的课程内容组织与呈现的新方式,具有情境性、实践性、综合性的特征,是由相互联系的系列学习任务组成,共同指向学生核心素养的发展,并明确教师应围绕特定学习主题,创设学习情境,设计学习任务,实现学习内容、方法、资源以及情境的统一。依据这些特征和要求,聚焦目标,设计进阶任务;立足学情,搭建学习支架;注重实践,多元创意表达,有效培养学生的语文关键能力,提升核心素养。

本文以统编版语文八年级下册《唐诗三首·茅屋为秋风所破歌》为例,从三方面加以阐述。

一、聚焦目标,设计进阶任务

《新课标》建议课程实施体现语文学习任务群的特点,整体规划学习内容。因此,设计语文学习任务时应根据单元、单篇学习内容,确定单元或单篇学习目标,即学生学习单元或单篇的核心任务,进而聚焦目标设计相互关联、层层递进的多项学习任务。学习目标与学习任务紧密相关。学习目标统摄学习任务,能引导学生把握学习方向;学习任务分解学习目标,能引导学生完成学习任务,实现语文关键能力的进阶提升。教师可以多路径设计多任务,使学习任务群富有层次性、综合性和创新性,并积极落实到教学过程中。学习任务的设计,应关注语文特性、学生主体行为和学习过程,将各种不同的语文要素有机地融入其中,环环相扣,形成进阶任务链,引导学生在多样语言运用情境中开展语言实践活动。

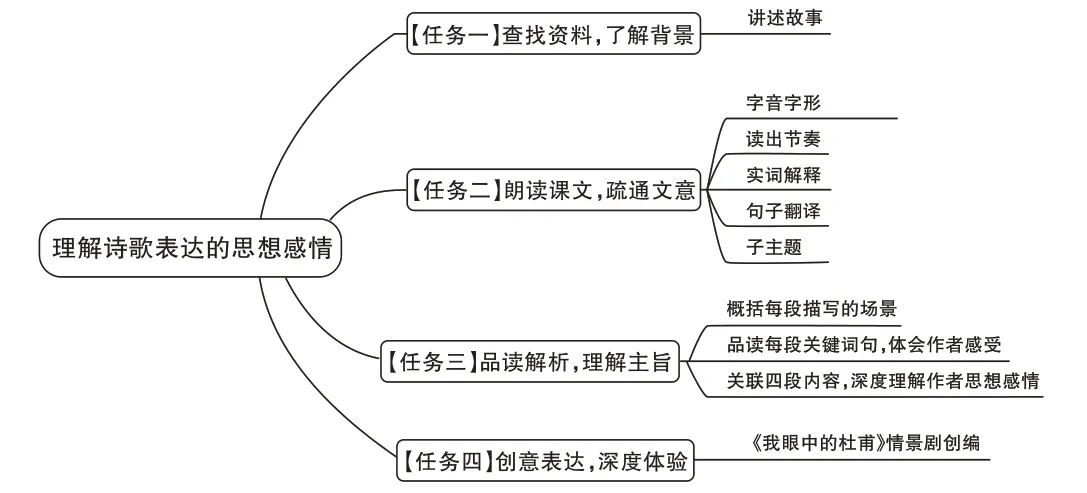

《茅屋为秋风所破歌》的教学目标是理解诗歌表达的思想感情。教学目标是学生学习的核心任务。为引导学生完成这一核心任务,教师要设计学习任务链:【任务一】查找资料,了解背景;【任务二】朗读课文,疏通文意;【任务三】品读解析,理解主旨;【任务四】创意表达,深度体验。这四项学习任务围绕核心任务由浅入深、循序渐进,呈现“链”式结构(如图1所示)。学生在教师创设的情境中完成系列学习任务,解决核心任务。其中【任务一】查找资料,学生配乐讲述杜甫草堂故事,置身于情境中学习,为后续理解杜甫深厚的爱国情感作铺垫。【任务二】设计字音字形、读出节奏、读出音律、实词解释、句子翻译等子任务,引导学生在反复朗读中初步感受作者的情感,为后续学习再次蓄势。【任务三】设计了子任务:1.概括每段描写的场景。2.品读每段关键词句、语言形式,体会作者表达的内心感受。3.关联四段内容,结合写作背景,深度理解作者表达的思想情感。这三项子任务环环相扣,逐层递进,引导学生在朗读中体会关键词句所表达的情感。

图1 《茅屋为秋风所破歌》学习任务群

以往教学最突出的问题是缺乏学科知识和学科能力的系统性,而学习任务的结构化设计解决了这一问题。学习任务结构化围绕要实现的目标,将有关要素进行搭配和安排,遵循认知进阶的要求,使它们互相关联,相互作用,层层深入,构成一个整体,让学习从浅表走向深度。本课设计的学习任务链,依据识记、理解、分析综合、鉴赏评价、表达运用和探究六个阅读能力层级,遵循由易到难、由浅入深的逻辑顺序,围绕学习目标设计学习任务,设计不同层次的任务,满足不同基础学生的学习需求。学生在基础性、发展性学习任务的引导下,循序渐进地深刻理解诗歌表达的深沉的爱国主义情感,语言运用、思维能力、审美创造能力得以提升。

为了将学习任务转化为学习行动,教师需要设计“学习任务单”。这份“学习任务单”既是课前预习任务,又是课堂自主探究任务,也是课后深度学习任务,还是预习单、导学单、练习单,可谓“一单四用”。学生在任务链的引导下,综合运用统整、比较、联结等多种阅读策略,由浅入深,循序渐进开展自主探究,呈现高涨的学习热情,课堂实施生成取得了理想的效果。“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。”实践证明:设计“以学生为中心”的学习任务,能让学生沉浸式体验学习过程,激发起学习的热情,转变学习方式,从进阶起点到进阶终点,学生进阶水平不断攀升,最终带动学生语言运用能力、思维能力等关键能力的提升,发展学科核心素养。

二、立足学情,搭建学习支架

以学习任务驱动语文学习,是语文教学方式的突破。但在教学实践中,核心学习任务的完成往往不能一步到位。这就需要教师立足学情,将核心任务细化、拆解;依据学习任务给学生搭建具有学习指导意义的支架,提供具体方法、思维路径和策略途径,让学生顺着“梯子”往上“爬”,这样才能保证学习任务真正地开展。本课设计的核心任务是理解诗歌表达的思想感情,对生活在今天的学生来说无疑是有难度的。书读百遍,其义自见。此时,教师就应为学生提供朗读、品析支架。通过朗读、分析,才能让学生感受古诗文的音韵美,理解词句的含义,体会作品的思想内容。在授课中以“朗读训练”为切入点,再转以“揣摩语言”的方式,进而去体会作品的思想感情,从而完成学习任务。

【任务二】朗读课文,疏通文意。教师为学生提供朗读学习支架,介绍歌行体古体诗的特点,特别是节奏、韵律方面的特点,并示范朗读。

在书上用“/”标出节奏,写出韵脚——七言句:四/三或二/二/三;九言句:二/二/二/三或四/二/三或二/四/三。

在教师进行诵读时,学生能从教师的语气变化、语速急缓、停顿长短、声音状态来判断文本的情感基调,培养共情能力,提升审美水平,为后续进一步深入分析文本做铺垫。教师范读后,学生以自读、小组读、全班读等多种形式朗读。在斟酌语调高低起伏的变化中,学生能够充分地深入文本,激发联想与想象,感悟作者赋予其中的情感志趣。在朗读“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”这个句子时要引导学生逐渐进入作者凄惨的晚年境遇中,为作品奠定悲愤的情感基调,因此语调应由低到高逐渐调整。而朗读到“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。呜呼!何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”这些句子时,也应该根据作者的情感递进层次适时调整语调。根据语调从低到高的变化,体会作者从沉思中振作,用理想战胜现实,用意志战胜叹息的激亢之情,感受作者饱览民生疾苦,体察人间温暖的济世情怀。与此同时,结合朗读评价量表,采用学生点评、小组互评、教师点评的多元评价方式,让学生认真地辨别、欣赏、甄别同学的朗读,深度体验作者所表达的情感。学生的艺术欣赏能力,阅读积极性也会得到提升。

【任务三】品读解析,理解主旨。这项任务是本课重点,也是难点。为帮助学生完成此项任务,教师将此项任务细化、拆解成三项子任务,以表格的形式呈现(见表1),让学生清清楚楚、明明白白研读各段描写的场景、关键词句、语言形式、作者感受,最后关联四部分,结合写作背景,深刻理解作者所表达的思想情感。

表1 【任务三】品读解析,理解主旨学习支架

子任务1:概括每段描写的场景。

子任务2:品读每段关键词句、语言形式,体会作者表达的内心感受。

子任务3:关联四段内容,结合写作背景,深度理解作者表达的思想感情。

这首诗画面感、镜头感极强,教师通过任务群引导学生把想象、品析、朗读有机结合。学生自读一遍,通过想象再现诗中描绘的情景,概括内容;再读一遍,通过问题的设置引导学生品析关键词句,理解诗人情感;最后带着感情反复朗读两到三遍,基本就可以背诵了。其中品析语言部分,教师以画面一为例提供示范学习支架。品析“怒号”“卷”“飞”“渡”“洒”“挂罥”“飘转”等动词,关注韵脚,体会作者狂风袭屋、茅草翻飞状况下的痛惜和焦急。教师作出示范后,组织学生自主、合作、探究画面二三及末段,体会作者的情感。

教师在解决重难点时,为学生搭建表格学习支架,切实改变了“精讲精练”式的教学现状,转变了学生的学习方式,引导学生在探究过程中积累、梳理和整合,形成了良好的文言语感。学习支架是一种方法、思维路径的指引,使阅读路径清晰、方法得当,体现层递性和逻辑性,有助于培养学生积极思考、自主探究的语文能力,使学习过程真正成为逐层深化的意义建构的过程,从而形成语文能力。

三、注重实践,多元创意表达

建构主义学习观认为:学习意义的获得,是每个学习者以自己原有的知识经验为基础,对新信息重新认识和编码,建构自己的理解。而创意表达正是走向深度学习的有效载体。创意表达倡导“学生自主、创新地表达真情实感和个性体验,积极分享,乐于交流,养成热爱文学阅读、自主交流研讨的好习惯”,重在语文知识的迁移应用。它不同于教材的“思考探究题”,也不是中考试题的再现。在真实情境下,基于核心素养整合学习内容,设计与学生当下或未来生活相关的真实情境与挑战性任务,开展言语实践活动,有助于提升学生语言运用、思维能力、审美创造、文化自信能力。

《茅屋为秋风所破歌》设计了【任务四】创意表达,深度体验。为让学生进一步理解作者的情感,课堂结尾设计了“我眼中的杜甫”情景剧创编这一创意表达环节。教师提供学习支架,回忆我们学过的杜甫作品《春望》《望岳》《石壕吏》等,结合第三单元综合性学习《古诗苑漫步》诵古诗、品古诗、辑古诗的方法,通过诵读、书法、绘画、音乐、舞蹈、戏剧、专题鉴赏等形式表达自己对杜甫的深度理解。课后学生完成“我眼中的杜甫”情景剧创编,择日举行阅读分享会。学生运用多种现代媒介形式,如视频、音频、图片、电子文本,综合文学、音乐、美术、表演等多学科知识,融入自己的阅读感受和生活体验,表达对杜甫的作品及杜甫本人的深刻理解,表现出自己心中的杜甫形象。

这项任务一方面要求学生整合之前的学习资源,如文学知识、文本阅读经验、典型表现手法、优质语言材料等,通过亲身实践形成系统知识;另一方面融入自己的情感体验,深度理解作者“沉郁顿挫”的诗歌风格,培养家国情怀。这一任务具有情境性、趣味性、综合性,引导学生参与语文学科实践活动,在建构、运用语文知识的过程中,联系自己的经验、现实生活、社会实践,促进思考与理解,调动学习动力,提升认识真实世界、解决真实问题的能力,体现了“文学阅读与创意表达”内容、形式和思维“三位一体”的特性。同一文本,因角度不同、个人经历不同,会表达出不同的个人感悟,形成感受美、发现美和运用语言文字表现美、创造美的能力。

创意表达任务的设计,应立足“创设真实而富有意义的学习情境,凸显语文学习的实践性”,使抽象的学习走向具象,有对象、有目的、有成果,促使学生将掌握的知识、技能、方法进行贯通,形成解决新情境的认知结构,完成所思所想、能思能想、应思应想的思维进阶过程。这种综合性的项目化学习任务,有利于激发学生的学习兴趣和学习主动性,突出任务驱动和学习情境,具有综合性特征,教师可以引导学生深度思维、高度参与,形成新的意识、养成新的表述能力,准确表达出阅读感悟以及意义建构的深度,培养发展审美创造能力。

综上所述,学习任务的设计与实施,体现情景性、实践性、综合性,能有效转变学习方式,激发学生探究问题、解决问题的兴趣和热情,积累语文学习经验,提升语文关键能力,发展语文学科核心素养。