泥河湾盆地第四纪哺乳动物群概览及若干新认识

同号文 张贝 陈曦

关键词:哺乳动物;生物地层;古环境;泥河湾;第四纪

1前言

河北省阳原县的泥河湾盆地,以其经典泥河湾动物群(或称“下沙沟动物群”及其地层即“泥河湾层”)而名扬海内外。长期以来,该动物群被视为中国北方早更新世动物群的代表[1-2],并且与欧洲的维拉方动物群进行过对比,定位于蓬蒂期(Pontian)动物群与中国北方黄土动物群之间[3-8]。早在1933年,就有学者提出“泥河湾期”这一术语(作为三门期的代名词),从此成为中国北方晚新生代10个重要地文期(physiographicstage)之一[5-6]。1940年[9],杨钟健提议废止“三门期”这一术语,因为“三门期(系)”的定义并不明晰;尽管当时已将泥河湾期与欧洲的维拉方期进行对比,但前者的地质时代却被确定为“晚上新世”[6-8,10],这主要是受不同时期人们对第四纪底界年齡的不同认识[11]所影响。直到2009年,国际地科联(IUGS)批准了国际地层委员会(ICS)的提案,将第四纪从新近纪独立出来而作为正式的年代地层单位,其底界定在磁性地层的M/G界线(2.588MaBP),这样就更加明确了泥河湾动物群的早更新世属性。在早年,欧洲的维拉方期也被认为是属于“上新世”,直到1948年的国际地质大会,才有学者提出维拉方期的后段是属于早更新世[12]。最早将泥河湾层明确为早更新世的是deTerra,他首次将更新统/上新统界线划在泥河湾层之下[1]。

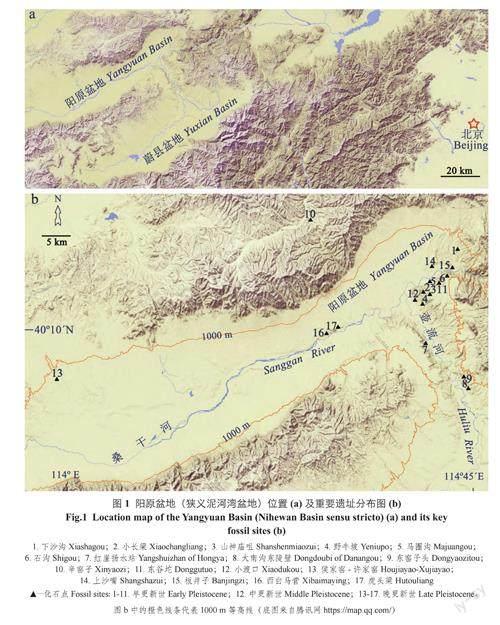

要对泥河湾动物群进一步开展相关研究,就需要克服两个难点:首先,早期发表的经典泥河湾动物群缺乏详细的出土地点和层位信息;其次,建立这个动物群的化石材料来自于下沙沟村和泥河湾村附近的数十个化石点[3],难以肯定它们是否源自同一层位。近年来,对上述问题逐步有人进行追踪研究。首先是通过动物群分析并与欧洲有关动物群对比,得出如下初步结论:经典泥河湾动物群是均一的同时代产物,没有其他时代的动物混入,其时代大概与意大利的Olivola动物群相当[13]。后来有人对经典泥河湾动物群的具体产地和层位进行了文献调研和野外调查,基本搞清了当年发掘化石的位置和层位[14-16]。不过,对泥河湾动物群更细的层位划分及各地点出土化石的多样性等问题仍悬而未决。目前看来,解决这些问题,只能通过细致的地层对比追溯和新化石点的发现与发掘来实现。可喜的是,最近几十年来,科研人员在泥河湾盆地开展了一系列地质古生物和史前考古调查及发掘,发现了大量遗址和史前遗存,其中包括一批化石材料十分丰富的化石点,例如山神庙咀、野牛坡、马圈沟、石沟、大南沟及红崖扬水站等(图1)。这些重要遗址产出的、层位信息可靠的化石,必将对深入研究泥河湾盆地哺乳动物群演化及其与古环境演变,乃至与古人类活动的关系产生重要意义。

尽管泥河湾盆地是以早更新世的泥河湾动物群所著称,但近几十年的地质及史前考古调查表明,泥河湾盆地也存在中、晚更新世地层,其中最引人注目的是许家窑-侯家窑遗址。该遗址出土的古人类化石代表了迄今在泥河湾盆地发现的时代最早的古人类遗骸;此外,还出土了大量哺乳动物化石和石器。泥河湾盆地以早更新世化石点居多(图1:Sites1-11),并且化石丰富;而中更新世化石点稀少(图1:Site12),化石零碎,动物群性质尚不明朗;晚更新世只有少数几个地点(图1:Sites13-17);中、晚更新世化石点中,除侯家窑-许家窑遗址之外,泥河湾盆地其他遗址出土的化石都不够丰富,且保存状况欠佳。

目前,泥河湾动物群研究所面临的问题是如何对诸多早更新世化石点的地层进行对比和排序,以及如何明晰中、晚更新世动物群的性质。解决这些问题的前提是要对各个地点的化石进行逐一鉴定和详细研究,本文先就已发表的化石属种做一粗略汇总,并对一些重要化石的相关资料(包括形态特征和测量数据及影像)做些补充,对有些属种及地层的研究进展和新认识进行讨论,期望以此能对泥河湾盆地晚新生代,尤其是第四纪哺乳动物群的研究及相关工作有所推动。

2泥河湾盆地晚新生代哺乳动物化石类别

泥河湾盆地发现的哺乳动物化石丰富且多样。早在1930年,TeilharddeChardinetPiveteau就鉴定出了6目(当时兔形目尚未从啮齿目独立出来)42种(含未定种)[4]。经过百年的地质古生物调查,而今泥河湾盆地发现的含哺乳动物化石的旧石器地点已增加到100多个[17,18]。本文统计了已正式发表的泥河湾盆地晚新生代化石点和化石名单(详见本文网络版附属材料),但未包括地质调查中仅在地层剖面图中标注和/或在地层描述中提到的化石点。统计结果包括8目、32科、约121属和236种(含未定种)。其中,有38个属种最初是依据泥河湾的哺乳动物化石材料而建立的,这个数据仅次于周口店地区。依据泥河湾哺乳动物化石材料而建立的新属种名单罗列如下(按命名年代排序):

1)小始犬Eucyonminor(=Canischihliensisvar.minorTeilharddeChardinetPiveteau,1930)[4,19]

2)掌齿狼Canispalmidens(=Canischihliensisvar.palmidensTeilharddeChardinetPiveteau,1930)[4]

3)肿颌貂鼬Eirictispachygnatha(=MustelapachygnathaTeilharddeChardinetPiveteau,1930)[4]

4)桑氏水獭LutralicentiTeilharddeChardinetPiveteau,1930[4]

5)泥河湾巨颏虎Megantereonnihowanensis(=MachairodusnihowanensisTeilharddeChardinetPiveteau,1930部分标本)[4]

6)三门马EquussanmeniensisTeilharddeChardinetPiveteau,1930[4]

7)布氏真枝角鹿Eucladocerosboulei(=Cervus(Eucladoceros)bouleiTeilharddeChardinetPiveteau,1930)[4]

8)秀丽日本鹿Nipponicervuselegans(=Cervus(Rusa)elegansTeilharddeChardinetPiveteau,1930)[4]

9)双叉麋鹿Elaphurusbifurcatus(=Cervus(Elaphurus)bifurcatusTeilharddeChardinetPiveteau,1930)[4]

10)翁氏转角羚羊SpiroceroswongiTeilharddeChardinetPiveteau,1930[4]

11)中国羚羊GazellasinensisTeilharddeChardinetPiveteau,1930[4]

12)古中华野牛BisonpalaeosinensisTeilharddeChardinetPiveteau,1930[4]

13)后裂爪蹄兔PostschizotheriumKoenigswald,1932[20]

14)德氏后裂爪蹄兔PostschizotheriumchardiniKoenigswald,1932[20]

15)皮氏巨羊MegalovispiveteauiSchaub,1937[21]

16)泥河湾披毛犀CoelodontanihowanensisKahlke,1969[22]

17)德氏马EquusteilhardiEisenmann,1975[23]

18)许家窑转角羚羊SpirocerushsuchiayaocusChia,WeietLi,1979[24]

19)蔚縣旋角羚羊AntilospirayuxianensisTang,1980[25]

20)变异猞猁LynxvariabilisTang,1980[25]

21)泥河湾日进鼠ChardinomysnihowanicusZheng,1981[26]

22)多尖齿狼CanismulticuspusWang,1982[27]

23)河北拟旋角羚羊AntispiroideshopeiensisWang,1982[27]

24)进步古麟PalaeotragusprogressusTangandJi,1983[28]

25)桑干河中国大角鹿(简称“桑干河大角鹿”)SinomegacerossangganhoensisWei,1983[29]

26)泥河湾鼠兔OchotonanihewanicaQiu,1985[30]

27)泥河湾三裂齿兔Trischizolagusnihewanensis(Cai,1989)(=泥河湾上新五褶兔PliopentalagusnihewanensisCai,1989)[31]

28)简齿高山?AlticolasimplicidentaZhengetCai,1991[32]

29)原布氏毛足田鼠LasiopodomysprobrandtiZhengetCai,1991[32]

30)小根田鼠MicrotusminoeconomusZhengetCai,1991[32]

31)杨氏鼠兔OchotonayoungiErbajevaetZheng,2005[33]

32)大鼠兔OchotonamagnaErbajevaetZheng,2005[33]

33)先达氏麋鹿ElaphurusdavidianuspredavidianusDong,Wei,Bai,Zhang,Liu,Chen,BaiandWu,2019[34]

34)泥河湾模鼠MimomysnihewanensisZheng,ZhangetCui,2019[35]

35)简齿松田鼠PitymyssimplicidensZheng,ZhangetCui,2019[35]

36)前中华波尔索地鼠BorsodiaprechinensisZheng,ZhangetCui,2019[35]

37)稻地上新鼢鼠PliosiphneusdaodiensisZheng,ZhangetCui,2019[35]

38)铺路上新鼢鼠PliosiphneuspuluensisZheng,ZhangetCui,2019[35]

材料中所罗列属种有相当一部分需要进一步研究和确认(详见网页版附属材料),但其中确有不少属种具有重要的演化和时代意义,现分别讨论如下:

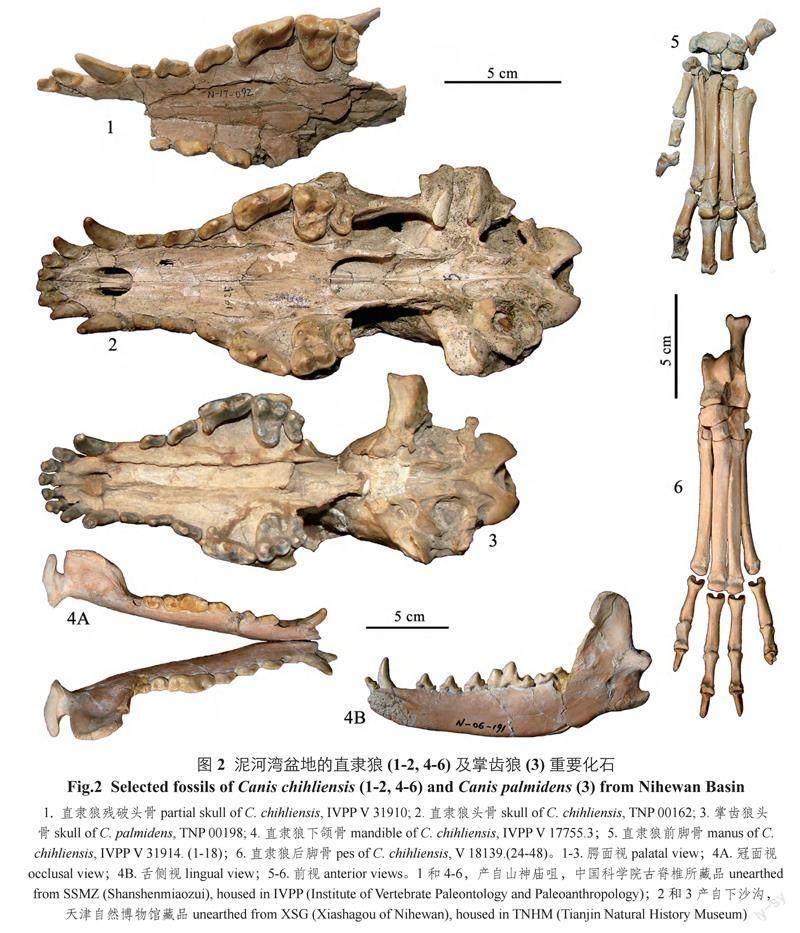

直隶狼(Canischihliensis)泥河湾盆地是直隶狼化石最为丰富和保存最为完好的地点,不仅有完整的头骨和下颌(图2:1-2,4),而且有较为完整的头后骨骼[4,36-38](图2:5-6)。直隶狼的主要特征如下:个体较大,但小于现代灰狼;头骨矢状脊高耸且长;吻部较长;I3特发育;P4长且有发育的原尖;M1前后向强烈压扁,并具宽阔的齿带状次尖;相对于M1和m1而言,M2和m2较为发达;m1下后尖退化;较低的LP/LP4M比值;五趾型前脚和四趾型后脚。最初与直隶狼一起建立的Canischihliensisformminor,后来被另鉴定为小始犬Eucyonminor[19];Canischihliensisformpalmidens被提升为种一级,即掌齿狼Canispalmidens[39](图2:3)。但最新研究认为,后一物种不论在形态特征还是体型测量数据都与直隶狼有很大重叠,该种的有效性有待商榷[40]。

貉(Nyctereutes)泥河湾盆地的貉化石十分丰富,尤其是近些年来在红崖扬水站新发现了大量完整头骨和头后骨骼,刘文晖[14]在其博士论文中记述了其中的24件头骨和39件下颌骨;这批标本对于认识我国第四纪貉类动物的形态特征和演化水平而言,是十分珍贵的材料。经典泥河湾动物群中的貉化石均被归入中国貉N.sinensis[4,41-42],而刘文晖[14]将扬水站的貉化石归入丁氏貉(相似种)Nyctereutescf.tingi。最近,在泥河湾盆地叶沟化石点新发现的晚上新世貉化石被分别归入丁氏貉和中国貉[43]。由此可见,貉在泥河湾盆地的演化历史之悠久及种类之多样。

剑齿虎(saber-toothcats)在泥河湾盆地先后发现了两类剑齿虎化石,即锯齿虎(Homotheriumcrenatidens)和泥河湾巨颏虎(Megantereonnihowanensis)。相比较而言,锯齿虎体型稍大,上犬齿较短,且更扁平;头骨更窄长;上P4弱化成扁片状(原尖退化);P3萎缩且具单齿根;外鼻孔很大,此特征与猎豹的相似(图3:3);下颌冠状突很低;几乎所有牙齿在磨耗之前都不同程度地具有锯齿;前腿加长,体型接近鬣狗;尾巴较短,仅由13节尾椎组成。而泥河湾巨颏虎个体较小;头骨短而深;下颌骨具有强烈下伸的颏叶(mentalorgenialormandibularflange),以便保护和清洗发育的上犬齿;齿缘均无锯齿;P4原尖较大;P3双根;上犬齿长且稍弯,下犬齿弱小(图3:1-2);腰部和跟骨较短;尾巴也可能较短;总体而言,泥河湾巨颏虎颈部较长,四肢较短,适合在树丛中狩猎[44]。之前在泥河湾发现的剑齿虎类材料,包括完整的泥河湾巨颏虎头骨(犬齿未保存)及下颌、残破的锯齿虎头骨(犬齿保存完好)[4]。近些年来,在石沟遗址发现了一件锯齿虎头骨,该标本保存较为完整,但头骨侧向稍有压扁;上犬齿较短;P3十分萎缩,但仍具2齿根;该标本被鉴定为HomotheriumcrenatidensteilhardipiveteauiScharapov(1989)[45]。

猎豹(cheetah)猎豹在我国早更新世地点多有发现,有甘肃龙担[44]、南京驼子洞[46]和泥河湾盆地[4](图3:4)等,上述三个地点都发现有较为完整的头骨。最近,在泥河湾盆地的山神庙咀遗址发现了较为完整的猎豹前脚骨和其他肢骨[38];泥河湾管理处在红崖扬水站发现了一件相当完整的猎豹头骨化石(目前尚未研究),其特征与甘肃龙担的西瓦猎豹较为相似。不过,关于早更新世猎豹的属级分类目前尚存争议,传统观点认为应当归入Sivapanthera[44],目前多数作者将其直接归入现生属Acinonyx[38,47-49]。在所有已发现的早更新世猎豹中,驼子洞的头骨与现生种类最为接近,但尺寸明显较大。

长鼻类(proboscideans)泥河湾盆地的长鼻类化石十分丰富并且属种多样[50-52],但早先发现的材料并不多(图4:1)。自1972年在上沙嘴发现较为完整的古菱齿象头骨以来[53],泥河湾盆地陆续出土了丰富的鼻类化石。目前在泥河湾盆地发现的长鼻类化石点多达35个[50],除少数乳齿象之外[25,54],更多是真象类。重要的真象化石地点包括马圈沟[55]、山神庙咀[56-57]、大南沟[58]、虎头梁、象头山及野牛坡等。其中,后3个遗址均出土有较为完整的头骨或下颌骨,但研究结果尚未发表;山神庙咀遗址发现了丰富的草原猛犸象化石,包括罕见的幼年头骨和下颌骨及丰富的头后骨骼[56,59],这也是首次发现如此丰富与完整的草原猛犸象幼年个体;石沟遗址新发现的大象腓骨在泥河湾盆地也属首次[60]。真象类化石主要是早更新世的猛犸象(南方猛犸象和草原猛犸象)及中-晚更新世的诺氏古菱齿象;马圈沟的猛犸象化石,被认为是最早的草原猛犸象[61-62](图4:2)。丁家堡全新世地层中发现的象化石[63],新的测年结果大于50300年[64];在5万多年前,亚洲象是否会出现在如此之高纬度地区尚需进一步研究;中国北方地区的晚更新世地层中,尚未见有其他亚洲象化石的报道。本文重新测量了泥河湾丁家堡水库象化石中的M3标本,得到如下数据:齿板数21个,牙齿长度(从齿冠基部测得)380mm,齿冠高度210mm(第11齿板处测得),冠面宽度98mm(第6齿板处,含垩质层),釉质层厚度约3.1mm,齿脊频率6-7(图4:3)。在各项参数及形态特征方面,丁家堡象化石的M3与日本筑波的诺氏古菱齿象(约2.7万年前)[65]十分接近,但前者的长度和宽度都稍大些。最近,本文第一作者在日本实地观察了诺氏古菱齿象标本,发现其牙齿大小变异范围十分惊人,大的牙齿完全超出现代亚洲象的数值。另一方面,丁家堡水库的“亚洲象”化石的参数和形态特征也落入草原猛犸象的变异范围[66],而广义泥河湾盆地也发现过晚更新世的草原猛犸象[58]。丁家堡水库的标本,首先,其大小超出RothandShoshani[67]所统计的现生亚洲象牙齿变化范围。第二,其牙齿釉质层的褶皱程度远没有亚洲象的那么强烈,但又比猛犸象的明显。Lister等曾提出,颊齿釉质层褶皱(enamelfolding)在亚洲象和古菱齿象中都很强烈,但在猛犸象和非洲象中却不存在[68];但据本文作者观察,古菱齿象牙齿的釉质层褶皱远没有亚洲象的那么强烈。第三,其齿板频率远低于亚洲象,但和草原猛犸象相若。第四,在齿板磨耗初始阶段出现的釉质小环数量,比猛犸象和亚洲象的都要少,随着磨耗的加深,这些小环很快贯通为一个大的釉质环,此环的中段呈现菱形结构,这种结构是古菱齿象的主要特征之一。因此,丁家堡水库全新世地层中的象牙齿应当归入诺氏古菱齿象;该化石之所以发现于全新世地层,极有可能是再沉积所致。最新的古DNA研究结果也显示,泥河湾丁家堡水库的象化石与欧洲的古象(古菱齿象之一种)的关系最近,而与亚洲象关系较疏远[69]。

马科动物(Equidae)马科动物是泥河湾盆地各遗址中最为常见的动物,其化石分类也最为混乱。泥河湾盆地可算是三趾马在我国的最后避难所,在这里发现的更新世三趾马化石地点最多,但除了下沙沟之外(图5),其他地点的三趾马化石材料都很零碎;泥河湾盆地的三趾马化石均被归入中国长鼻三趾马(Hipparion(Proboscidipparion)sinense),有大小不同的两种类型[4,70]。中国长鼻三趾马主要见于更新世[70]。最新发现和研究显示,大连骆驼山的金远洞产出3种长鼻三趾马,分别是上新世的原始长鼻三趾马(Hipparion(Proboscidipparion)pater)、早更新世的中国长鼻三趾马以及山西长鼻三趾马(Hipparion(Plesiohipparion)shanxiense)[71],表明早更新世时期中国北方地区长鼻三趾马类仍比较繁盛。真马可以说是存在于泥河湾盆地的整个更新世,几乎每个史前遗址都可发现真马化石,目前已鉴定出的种类有三门马、黄河马、德氏马、普氏野马及野驴等,后两者一般出现在较晚地层中,材料亦十分有限。值得说明的是,辛窑子动物群中竟然鉴定出了2种三趾马和4种真马[72]。泥河湾层中的真马化石多数被鉴定为三门马[4],少数归入黄河马[73]及德氏马[23]。三门马的特征有:体形大、头骨长、眶前窝浅、鼻颌切迹浅、上颊齿原尖扁长和马刺显著[73],山神庙咀的真马化石可归入此种。黄河马只发现于扬水站[73]、石沟遗址[60]及辛窑子遗址[72],该种的主要特征是:头骨长大、牙齿较大、原尖较短、原脊、后脊倾斜强烈、枕孔上隆发育、枕面呈五边形、马刺很弱、釉质层褶皱简单等[73]。德氏马是Eisenmann[23]依据馆藏在法国自然历史博物馆的泥河湾下沙沟材料命名的,其主要特征有:中等體型、头骨吻部较短、下门齿齿坎(incisorcups)缺如或发育不全、下臼齿外谷深入双叶颈内、上颊齿的原尖较短和马刺较弱、牙齿较小(颊齿列长度小于180mm)、下原附尖常见、肢骨短粗[23,71,74],该种迄今在泥河湾盆地中只发现于下沙沟[4,23]和辛窑子遗址[72]。

披毛犀(Coelodonta)泥河湾盆地发现了数量最丰富和保存最完好的泥河湾披毛犀化石,不仅有完整的成年个体头骨[75],而且也发现了世界上唯一的早期披毛犀幼年头骨和下颌骨[76];此外,还有大量头后骨骼[4,76-77](图6:1-3)。泥河湾盆地发现的早更新世泥河湾披毛犀化石与晚更新世的典型披毛犀化石最为接近,说明泥河湾盆地曾经是披毛犀早期演化的一个最重要场所。披毛犀存在于泥河湾盆地整个更新世遗址,然而,除了虎头梁[78]和许家窑-侯家窑遗址及西目连[79]的化石材料之外,其他晚期遗址中的披毛犀化石都很零碎,演化水平也难以判断。但至少可以确定的是,泥河湾盆地早更新世的披毛犀个体都较小、颊齿齿带发育、齿冠较低、釉質层表面的垩质层不发育、残留有下门齿、上颊齿横脊倾斜不强烈、肢骨纤细[76]。

板齿犀(Elasmotherium)泥河湾盆地是迄今发现的更新世板齿犀化石最为丰富的地区,在此曾发现了大量头后骨骼[80-81](图6:4-5),近年来又陆续发现了不少较为完整的牙齿[82]。板齿犀以其庞大的身躯和特化的颊齿(高齿冠、釉质层强烈褶皱和垩质层发育等)而易于辨认。在我国,尚未发现可靠的第四纪之前的真板齿犀化石。过去曾报道过早更新世和中更新世的板齿犀化石记录[83],化石均来自山西及河北两省,但山西化石的确切地点和层位都不详;后来,有人对山西平陆的更新世地层做了系统研究,认为出土板齿犀化石的地层属于下更新统[84]。因此就目前的化石记录而言,我国第四纪的板齿犀化石只限于早更新世[81]。

古麟(Paleotragus)确切的古麟化石在泥河湾盆地只发现于大南沟东陡壁地点,是一件残破的右上颌带P2-M2[25];花豹沟地点也有古麟化石报道[27],但未见化石图像和相关的古生物学研究;近年来,在石沟化石点发现的一件残破的下颌骨,由于化石保存欠佳,曾被归入古麟[60],但后来被重新鉴定为巨副驼[85]。古麟是第三纪动物的孑遗分子,有较大的地层对比价值。泥河湾盆地的进步古麟,是目前所知的我国唯一的第四纪古麟化石记录;当时作者将含古麟动物群归入更新世的主要依据是中国貉、披毛犀和中国羚羊等化石;然而,也有人认为其地层时代应当是上新世,因为含有进步古麟的“东窑子头(或东陡壁)动物群”的主要成员都是新近纪属种,包括假河狸、变异猞猁、轭齿象、贺风三趾马(相似种)、副骆驼、蔚县旋角羚、中国貉、披毛犀、中国羚羊等,但缺乏真马[74];其实,在与大南沟相邻的牛头山南沟的相同层位中发现过真马掌骨、牛牙及真象的齿板,表明含古麟的动物群时代仍为早更新世[26]。目前看来,中国貉和中国羚羊也有上新世的记录[43,86];至于披毛犀,最早的化石记录是3.7Ma[87];因此,泥河湾盆地含古麟化石的层位还有进一步确认的必要;但目前可以确认的是,泥河湾盆地含古麟的地层应当比下沙沟化石层的时代要稍早。

真枝角鹿(Eucladoceros)泥河湾盆地出土了我国保存最好和化石最为丰富的真枝角鹿化石,包括近乎完整的头骨、完整的角枝、大量颌骨和头后骨骼[4,88](图7:1)。泥河湾盆地的真枝角鹿被归入布氏真枝角鹿E.boulei,其角的分枝可多达6个,并且下颌骨有一定程度的肿厚,因此有些学者曾推测其可能是大角鹿的祖先,但这一假说未得到普遍认可。在山神庙咀新发现的布氏真枝角鹿的桡骨长度可达367mm,掌、蹠骨分别长达343mm和372mm,而现代梅花鹿的掌、蹠骨长度分别只有214mm和246mm,相比之下,布氏真枝角鹿可算是个庞然大物了。布氏真枝角鹿的掌骨长度甚至超过现今最大的鹿类—驼鹿,但前者粗壮度稍显逊色,由此可以推断,布氏真枝角鹿可能是一种身体较为纤细、善于奔跑的大型鹿类。通过齿列长度及掌、蹠骨长度推算出布氏真枝角鹿的体重大约为350kg,代表了迄今在我国境内发现的最大化石鹿类[88]。早更新世期间,真枝角鹿曾广泛分布于欧亚大陆中纬度地区,而真枝角鹿和野牛被视为我国早更新世(泥河湾期)的重要标志性动物[89]。

麋鹿(Elaphurus)麋鹿不仅有奇特的外观和独特的门齿结构,其演化历史也是未解之谜。麋鹿角朝后分支,分为前枝或者眉枝[90](向上生长)和后枝(向后伸展),前枝又再进一步分叉(图7:2);角干表面时常会有瘤突和纵沟;下门齿和犬齿有齿坎(窝),从犬齿到中门齿,齿坎在逐渐变浅,每个牙齿的齿坎又被一个纵嵴一分为二,此特征在鹿科动物中是独一无二的;下前臼齿的下跟座很不发育,p4前半叶臼齿化[88,92];此外,M2和M3的舌侧釉柱分叉[93];听泡不膨大[94];翼突呈勾状(hook-likesphenoidprocess),在角基部横截面可观察到两个血管通道(doublechannel)[95-96]。需要说明的是,布氏真枝角鹿颊齿列长度与现代麋鹿的十分接近,唯一可区分的是,前者的下颌骨稍有肿厚和颊齿的“后宽/长”的比值,麋鹿的颊齿明显窄于真枝角鹿的[88]。最早的麋鹿出现于泥河湾盆地和山西等地,但中更新世的化石记录却十分零散,主要在山西、安徽和江苏等地;直到晚更新世后期,麋鹿才爆发式地在我国东部地区扩散,新石器时代达到其发展的顶峰[97]。目前已报道的泥河湾盆地麋鹿化石主要是鹿角,而对头骨、牙齿及头后骨骼的认识还几乎是空白。依据泥河湾下沙沟的早更新世麋鹿建立了双叉麋鹿E.bifurcatus,该种主要特征是鹿角的前枝远没后枝发达(与现生麋鹿的角恰好相反),且后枝强烈上弯并分叉;此外,双叉麋鹿的角基也比现生麋鹿的较长[4]。有人曾尝试将山神庙咀的1件m3和1件掌骨归入双叉麋鹿[88];在山西的晋南地区和天镇的辛窑子也发现不少早更新世麋鹿化石,但主要是角枝;晋南西侯度的麋鹿被分别鉴定为双叉麋鹿和另一新种—晋南麋鹿Elaphuruschinnaniensis,后者的前枝为两个独立且相距很近的小枝杈[98]。本文作者认为,晋南麋鹿种名的有效性还有待商榷,因为其发育较弱的前枝很有可能代表未成年个体。辛窑子的麋鹿化石被归入达氏麋鹿,但另立新亚种—先达氏麋鹿Elaphurusdavidianuspredavidianus[34]。本文笔者认为,辛窑子的麋鹿与现生麋鹿差异甚大,因其角基比现生麋鹿的要长很多,并且其前枝与角基不在同一直线上。

转角羚羊(Spirocerus)转角羚羊是一类灭绝的中型牛科动物,属名最初由BouleandTeilharddeChardin于1928年建立[99]。Sokolov[100]曾设想转角羚羊的外观应当与麝牛很相近,但由于完整化石材料的缺乏,这类动物的特征至今未得到全面了解,其亚科级分类仍存在不同观点:薮羚亚科(Tragelaphinae)[101]、山羊亚科(Caprine)[102]、羚羊亚科(Antilopinae)[91,103]及牛亚科(Bovinae)[104]。Tong等提出,转角羚羊既具有羚羊的特征,例如,大的眶上孔及角心特征(角心直、实心、角心嵴顺时针旋转等;图7:5A)[91];也兼具山羊亚科的特征,如:左右角离散、肢骨短粗及肢骨各节比例等;泥河湾的翁氏轉角羚羊与中、晚更新世转角羚羊的主要区别在于前者的角心只有一个从前基部起始的棱(图7:5A-5B)。就目前所知,转角羚羊最完整头骨出土于辽宁朝阳马山洞[105],时代为晚更新世;最完整头后骨骼产自俄罗斯的外贝加尔地区[91]。Tong等在报道山神庙咀的新材料时,对之前报道的转角羚羊头后骨骼鉴定问题进行了修正,这类动物的掌-蹠骨较为短粗,与现代麝牛类似[91]。通过对山神庙咀有关化石的研究,发现牛科动物的掌蹠骨具有与牙齿同等重要的分类价值[91](图7:6-10)。

古中华野牛(Bisonpalaeosinensis)泥河湾盆地是我国早期野牛化石最为丰富和化石材料保存最好的地点,迄今为止,已发现较为完整的头骨带完整角心的标本3件[101,106]。其中,最近发现于野牛坡的标本最为完整[107],山神庙咀的野牛头后骨骼最为丰富和完整[106];尽管对下沙沟的野牛头骨A和B(图7:3-4)的鉴定还存在争议,但总体而言,泥河湾的早更新世大型牛科动物化石被统一鉴定为古中华野牛。在所有早期野牛化石记录中,泥河湾的古中华野牛与现代野牛最为相似,泥河湾盆地应当是早期野牛的一个重要演化中心。牛族动物的最主要鉴定特征在其角心和顶枕部[102],泥河湾的3件头骨标本都保存了这些关键部位,十分有利于化石鉴定和形态学研究。

非人灵长类动物(non-humanprimates)泥河湾盆地的动物群中缺失非人灵长类。我国更新世非人灵长类化石的最高纬度记录是本溪庙后山遗址[108],其地理坐标是41°14′49″N、124°07′50″E,时代为中更新世;在辽东地区的其他中更新世遗址中发现若干猕猴化石记录[109]。在中国地形的第一、二级阶梯上,北方地区更新世的非人灵长类化石记录仅有甘肃龙担动物群[44]。泥河湾盆地的湖积台地顶面海拔高度为1000m左右[110],应当属于第二级阶梯。

小哺乳动物泥河湾常见的小哺乳动物有如下属种:鼩鼱、鼠兔、拟鼠兔、黄鼠、仓鼠、杨氏鼢鼠、中华波尔索地鼠、异费鼠、巢鼠、泥河湾日进鼠、小根田鼠、沙鼠、五趾跳鼠等。关于泥河湾盆地的豪猪化石,目前公开报道的仅有1颗颊齿,并且在原始文献中只有线描图而无实物标本影像[111](图8),该标本具体产出情况不明;最近,在石沟遗址新发现了一种小型豪猪的化石,该标本正在由本文第三作者研究。近些年来,在山神庙咀遗址发现了不少完好的鼠兔齿列及完整的五趾跳鼠蹠骨化石[85]。泥河湾盆地发现的小哺乳动物都是我国北方常见种类,豪猪化石算是例外,它代表了迄今发现的华北地区最靠北的更新世豪猪化石记录。泥河湾盆地的动物群中缺失蝙蝠(翼手目),甚至在整个河北省都未曾报道过更新世蝙蝠化石。

3泥河湾主要化石点的地质背景和时代探讨

3.1泥河湾盆地晚新生代地层划分问题

泥河湾盆地目前发现的哺乳动物化石点,主要集中在下沙沟地区、岑家湾台地周缘、虎头梁、许家窑-侯家窑、红崖、大南沟及山西天镇等区域。除山西天镇辛窑子化石点之外,其他化石点均分布在海拔1000m等高线之下(图1:b)。

早在1924年,Barbour就提出了“泥河湾层(Nihowanbeds)”和“泥河湾系(Nihewanseries)”等概念,并认为“泥河湾层”的层位是介于三趾马红土与黄土之间[112];1927年,Barbour等又进一步提出“桑干河盆地(Sangganhebasin)”、“泥河湾盆地(Nihewanbasin)”、“岑家湾台地(Cengjiawanplatform)”、“泥河湾组(Nihewanformation)”、“桑干河系(Sangganheseries)”、“泥河湾动物群(Nihewanfauna)”、“桑干河动物群(Sangganhefauna)”及“泥河湾陡崖(Nihewancliff)”等概念和名词,并推断泥河湾陡崖很可能是一个老的地貌特征,在泥河湾层沉积之前就已存在[3]。尽管他们首次提出“泥河湾层是陆相地层中的河湖相堆积(fluvio-lacustrineorigin),并与三门系一样,同属第四系下部(lowerQuaternarybedsoftheSanmentype)”的观点,但同时又认为泥河湾动物群与西欧地区的维拉方期(Villafranchian,晚上新世或者早更新世)有关动物群惊人地相似,诸如Forestbed、ValdArno和Auvergne等;而泥河湾动物群与南亚地区的上西瓦利克动物群(UpperSiwalikfauna)则关系较远。

Barbour等曾经对泥河湾层的特征进行了概括:覆盖面积150.2km?,堆积物总厚度不小于180m(600feet),并将底部红黏土与顶部黄土之间的堆积物定义为泥河湾组(NihowanFormation),且进一步将其细分为四个段(membersorzones)[3]。泥河湾盆地晚新生代地层的层序自下而上依次为:1)红黏土(redclay);2)砂砾层(sandandgravel);3)中部砂及黏土层(intermediatesandsandclays),该层化石富集;4)上砂砾层(uppersandandgravel);5)白色泥灰层(whitemarl)。该报告还提到,20世纪20年代发现的泥河湾动物群化石主要采自泥河湾村到下沙沟村一带,仅在下沙沟村方圆约1.8km的范围内就发掘了大约25个地点。这就是说,当年发现的泥河湾动物群绝大多数是采自下沙沟和泥河湾村附近的两个化石富集层,即含椎实螺化石的绿色砂层(greenLimneasands)和红色砂质黏土层(该层化石一般包裹在坚硬胶结物的透镜体中)[3]。然而,泥河湾层的各段地层在盆地内不同区域各有变化。如在岑家湾台地,泥河湾层几乎只由白色泥灰层构成,夹杂若干绿色和一个红色夹层。尽管盆地内各剖面的泥河湾层各有变化,但泥河湾盆地的沉积还是大致有规律可循:从顶到底,由盆地中心到边缘,沉积物的碎屑含量逐渐增多,而细的泥灰质却在减少[3]。

需要说明的是,Barbour等所述的红黏土只出现在石匣里一带(“石匣组”[113]);该段地层并非泥河湾组的组成部分,过去一直将其与蓬蒂期的三趾马红土对比,时代定为“早上新世”[3]。最近几十年,学界将蓬蒂期三趾马红土的时代厘定为晚中新世[114],目前有关蓬蒂期(Pontianstage)的地质年限数据各有不同,但所有数据基本都落在晚中新世的时间段内,并且集中在7.4-5.3MaBP[115]。早先在石匣里的红黏土中未曾发现过任何化石[3,26],但后来发现了介形虫[116],新发现化石更加确认了其上新统属性[15,110,117]。另外一套红黏土出露于壶流河西岸,蔚县花豹沟和红崖地点的红黏土中曾发现了三趾马、大唇犀和古麟等三趾马动物群成员,但其时代仍被确定为“上新世”[27,118]或早上新世-晚中新世[119]。大唇犀在我国的地层分布截止于早上新世末,即3.6MaBP之前[120],国际公认的大唇犀灭绝时间为3.4MaBP(PBDB,ThePaleobiologyDatabase),因此花豹沟含大唇犀的地层时代不能晚于3.4MaBP。目前的关键问题是大唇犀化石的鉴定尚未确认,因为最初研究者对当时的鉴定打了问号[121]。由于相关化石的古生物学研究结果至今未见正式报道,具体情况尚不清楚;如果化石组合真的属于三趾马动物群的话,那其时代就应当被修订为晚中新世或早上新世了。有人结合小哺乳动物化石组合及岩石地层追索的对比结果,认为蔚县组(代表之前的“稻地组”、“蔚县组”及“壶流河组”)作为泥河湾组之下、风成红黏土之上的岩石地层单位,其时代为中上新世晚期至晚上新世[122],但“蔚县组”与“石匣组”的关系尚需进一步论证。也有人认为泥河湾盆地是在进入上新世以后才开始下沉并接受沉积[113]。LiandWang[123]发表的红崖南沟下部层位的古地磁年龄大约为3.0MaBP,扬水站三趾马动物群红黏土的底界约3.4MaBP。最新磁性地层学研究结果却大出所料,将花豹沟和红崖地点的含三趾马动物群的地层时代确定为第四纪,分别是1.77~1.95MaBP和1.95~2.58MaBP[124],如果此年代数据可靠,那泥河湾盆地就成了三趾马动物群在地球上最后的避难所。

泥河湾动物群与蓬蒂期动物群不同在于长颈鹿(Giraffidae)、大唇犀(Aceratheridae)和鼬鬣狗(Ictitheridae)的消失;相反,却出现了大量现生属,诸如真马(Equus)、盘羊(Ovis)、獾(Meles)、鼢鼠(Siphneus=Myospalax)及?(Arvicola)等;但同时,一些古老动物还继续存在,包括爪兽(Chalicotherium)、三趾马(Hipparion)、貉(原鉴定为Canisschlosseri)及最后鬣狗(Hyaenaultima)等;另外,泥河湾动物群的时代属于晚第三纪或者早第四纪[3]。就目前所知,狭义泥河湾动物群承上启下,不仅含有新近纪孑遗分子,诸如剑齿虎类、三趾马、古麟和蹄兔类;更有一批早更新世特有属种,包括直隶狼、桑氏硕鬣狗、泥河湾披毛犀、板齿犀、真枝角鹿、双叉麋鹿、翁氏转角羚羊、古中华野牛等;此外,还有不少延续到较晚时代的属种。

尽管Barbour等认为岑家湾台地的泥河湾层主要由白色泥灰质层构成,与下沙沟地区的“中部砂及黏土层”似乎完全不同,但最终结论却认为泥河湾层中动物群是均一的[3-4,13]。事实也表明,小长梁、山神庙咀等遗址的动物群与下沙沟动物群(狭义泥河湾动物群)组成基本一致[85],其时代也应当相近。之前有人提出泥河湾组的三分方案,认为泥河湾真马动物群(即狭义泥河湾动物群)的层位和小长梁的旧石器层位均位于泥河湾组的中段[113],其存续时间为2.2~1.7MaBP[117]或1.8MaBP左右[125],狭义泥河湾动物群是一个具有特定时代含义的单一动物群[13,126]。Woodburne[89]曾提出泥河湾期底界是2.6MaBP,该期哺乳动物群中初次出现动物如下:真马(Equus)、杨氏鼢鼠(Youngia)、波尔索地鼠(Borsodia)、田鼠(Microtus)、大河狸(Trogontherium)、旱獭(Marmota)、真枝角鹿(Eucladoceros)和野牛(Bison);除大河狸和旱獭之外,其他动物在泥河湾动物群中均有发现。

长期以来,虎头梁地区的地层时代存在争论,最早有人提出虎头梁含多刺鱼化石的地层时代不晚于上新世晚期[127];后来有人根据介形虫化石组合建立虎头梁组,将其时代厘定为中更新世[128];再后來又有人提出虎头梁地区出露的第四系包括泥河湾层的I段上部、II段和III段,即从早更新世晚期到晚更新世[129];目前确认的是,虎头梁地区出露的第四系只有中-上更新统[110]。虎头梁地区的披毛犀化石被鉴定为典型披毛犀(Coelodontaantiquitatis)[78],但化石报道中并未提及其确切层位;在闵隆瑞等[129]有关虎头梁地区的地层剖面资料中提到披毛犀只出现在第20层,即泥河湾组III段(中-上更新世统);本文第一作者于2011年曾现场考察了虎头梁化石点,确实在泥河湾层靠上部层位发现了披毛犀化石。与泥河湾披毛犀相比,虎头梁的披毛犀化石尺寸较大,牙冠结构更进步[76]。

关于侯家窑-许家窑遗址的时代,几十年来一直未达成共识。就哺乳动物化石组合来看,与晚更新世的萨拉乌苏动物群十分接近,并且都是以普氏野马和野驴及披毛犀占主导。所不同的是,前者的食肉动物多样性严重偏低,并缺乏鬣狗;后者的荒漠型动物相对较多,诸如跳鼠、沙鼠、骆驼和羚羊等[130];这些都可能是地域差异所致,因为萨拉乌苏遗址处于荒漠边缘地带,而侯家窑-许家窑遗址位于暖温带北缘的山间盆地。地层工作者为侯家窑-许家窑遗址含化石地层建立了“许家窑组”,将其时代确定为晚更新世,其中的介形虫组合也指示其时代为晚更新世[116,131];不过,最近通过物理方法得出的测年数据,将该遗址的时代推前至中更新世晚期[132]。

3.2泥河湾层中哺乳动物化石的保存问题

Barbour等提出泥河湾层的岩性有角砾、磨圆的砾石、砂及黏土,均含有淡水软体动物[3]。但事实上,泥河湾盆地晚新生代的堆积类型多样,有红黏土、河流相、湖泊相及风成黄土等;在实际工作中,同一剖面上河流相和湖泊相地层往往交替出现,不同剖面之间也存在同时期的相变;因此,前人就将泥河湾层统称为河湖相堆积(fluvio-lacustrinedeposits)[3,124]。不过,也有人在郝家台的地层钻孔样品中明确地区分出了湖相地层和河流相地层[133-134]。泥河湾盆地周边都有山岳,山前的洪积扇堆积(alluvialfandeposits)应当也是重要堆积类型之一,但就目前发掘的化石点和旧石器遗址来看,尚未见有关此类堆积的报道。

有人曾提出,泥河湾层中的砾石层广泛存在,并且集中出现于两个层位:下砂砾层和上砂砾层(lowergravelsandsands,uppergravelsandsands)。上砂砾层和其上的白色泥灰层并非一个独立的地层单元,因为整个泥河湾层的堆积是连续的(continuityoffacies),和其中的动物群是均一的(homogeneityoffauna)[3]。但泥河湾盆地的更新世堆积确实十分复杂,几个区域各有不同特征:经典泥河湾动物群产地—下沙沟地区,粗砂层和砾石层发育[118,135];岑家湾台地周缘的各个遗址,堆积物颗粒较细[55,136-137],仅东谷坨[138]和麻地沟[139]有薄层砾石出现,但马圈沟和郝家台剖面的地层序列可以通过两个显著的地层标志层进行很好的对比,即砾石层(位于马圈沟剖面45m和郝家台剖面105m深度处)和含软体动物化石的灰黄色黏土层(马圈沟66m和郝家台122.4m深度处)[124]。红崖地区砾石层与粉砂层频繁交替[135];虎头梁地区堆积物很细,砾石层出现几率很低,只在剖面中部(相当中更新统[129]或中-上更新统底界线附近[140])和上更新统靠近顶部区域出现砾石层[129];大南沟剖面下部有很厚的具有斜交层理的砂砾层[25]。小长梁、山神庙咀、照坡、东谷坨、岑家湾、飞梁及半山等遗址底部出现的大型砾石,应当属于基岩风化层而非泥河湾层的下砂砾层[40,55,85,124]。

泥河湾的第四纪哺乳动物化石多出现在粉砂质黏土层或者细砂层中,但大南沟地区[25-26,32,137,141]及虎头梁[129]的砂砾层中也有化石出现。由此看来,泥河湾盆地内各个化石点和旧石器遗址含化石层形成时的古环境各不相同。

在小长梁、山神庙咀、葡萄园等遗址的细颗粒堆积层中,偶尔出现孤立的较大砾石,但密度小、不成层,其来源和沉积方式尚不清楚。

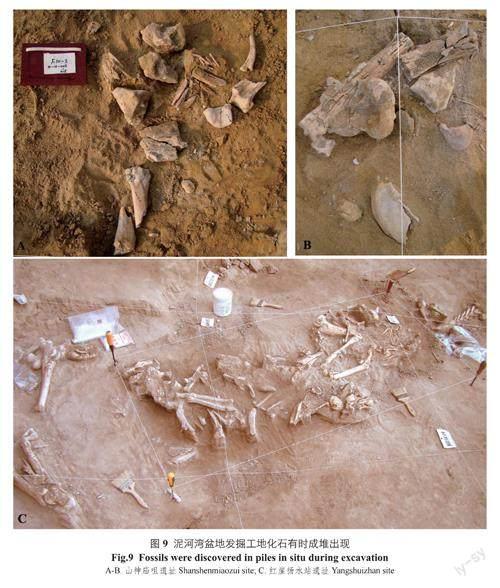

关于泥河湾动物群的埋藏学研究,Barbour等提出泥河湾盆地总能发现头骨与下颌原地保存的情况,甚至有发现关节在一起的头后骨骼,例如鹿类和狐狸的完整骨架[3]。此外,不少骨头上都留有食肉动物或啮齿动物的咬痕。所有埋藏學证据表明,泥河湾动物群形成于饮水池旁边,死亡动物的尸体被汇聚到浅水区。最近几十年的考古发掘支持Barbour等的观点,例如山神庙咀、东谷坨、野牛坡、红崖扬水站、石沟及牛圈沟等地点,都有化石呈条带状或成堆分布的现象(图9)。

从最近半个多世纪的发现来看,广义泥河湾盆地的晚新生代哺乳动物化石重要地点主要分布在壶流河两岸,尤其是稻地、大南沟、红崖及钱家沙洼等地点,这些区域不仅化石丰富、保存完好,更重要的是记录了动物群从新近纪向第四纪的过渡,这些地点是研究泥河湾盆地哺乳动物群演替的重要场所。然而,泥河湾盆地的旧石器考古热点却主要集中在桑干河南岸的岑家湾台地及其周缘[55],因此,泥河湾盆地内旧石器遗址的排序与生物地层演化序列之间的对应关系是亟待解决的科学难题。

3.3泥河湾动物群反映的古环境问题

泥河湾动物群生活时期的古环境问题一直未得到深入研究。Barbour等人早在1927[3]年就提出泥河湾哺乳动物群指示了温暖湿润的古气候环境(warmandmoistclimate),但又提出与之相悖的沉积特征,上部的灰白色堆积及石膏的出现似乎表明了干旱化在增强,甚至盆地有可能彻底干枯。由此看来,Barbour等人当年对泥河湾动物群所指示的古环境的解释并非最终结论,但他们的确指出了泥河湾动物群已表现出古北区动物群的特有面貌(analreadyindividualizedPalearcticfauna)。

最近半个多世纪以来,有关泥河湾盆地晚新生代古环境的研究工作一直都在持续,遗憾的是从不同方面所得到的结论并没有完全统一。

古植物和孢粉往往是研究古环境的首选。泥河湾盆地在早更新世期间气候存在波动或冷暖交替现象,冷杉、云杉林与藜、蒿草原交替出现[140];从2.18MaBP开始,泥河湾盆地的气候变得干冷[142];大约自1.92MaBP以来,泥河湾盆地的植被以温带森林-草原(主要是松属、蒿属及藜科)/温带草原(主要是蒿属和禾本科等)为主[143]。

泥河湾层含有丰富的蚌壳和介形虫,但这些无脊椎动物更多是用来推断古水体的含盐度而非古温度;在泥河湾盆地的介形虫组合中[116],并未出现巨星介和小花形介等能指示温暖环境的属种。有人提出在早更新世早期,泥河湾盆地“气候湿热,大致相当现在长江中下游的气候”[113],但并未给出具体证据。

哺乳动物牙釉质碳、氧元素的稳定同位素分析是近年来兴起的研究古环境新方法。麻地沟遗址哺乳动物牙釉质同位素分析结果表明,在1.2MaBP前后,泥河湾盆地以草原环境为主,伴有疏林[144]。

本部分重点介绍来自哺乳动物群的证据。更新世期间,我国北方地区不少遗址都或多或少出现过一些喜暖的哺乳动物,例如南蝠、马蹄蝠、猕猴、金丝猴、岩松鼠、沟齿鼯鼠、豪猪、猪獾、果子狸、猎豹、剑齿象、爪兽、貘、额鼻角犀、赤麂、獐、水牛和鬣羚等[145]。但泥河湾盆地很独特,除1枚豪猪牙齿[111]和少量麂子[4]之外,再也没有其他喜暖动物的报道。泥河湾盆地是我国最靠北的第四纪爪兽化石产地;最新研究表明,爪兽类动物主食树皮、果实等,食性属于食嫩枝叶型(browsers),爪兽既有适应暖湿环境的例证,也有在季节性干旱开阔环境生存的例证[146]。在泥河湾动物群成员中,干草原(steppe)动物占主导地位,包括直隶狼、鬣狗、猎豹、草原猛犸象、马类、披毛犀、羚羊、野牛、鼢鼠、跳鼠、沙鼠及鼠兔等;此外,鹿类动物也很常见,有人认为真枝角鹿、水鹿和麋鹿的出现,在某种程度上反映了林地环境,而狍子、驼鹿和大角鹿类动物则代表了开阔环境[147],但泥河湾动物群中鹿类动物的环境取向尚未得到研究。鼠兔科、跳鼠科、鼢鼠科等均属于古北界特有的科,东洋界特有或主要分布于旧大陆热带-亚热带的动物在泥河湾盆地第四纪地层中尚未发现[148]。泥河湾盆地曾经出现过亚热带森林型动物,例如长尾鼩、微尾鼩和大灵猫等[149],它们都出自上新世地层,至于小长梁早更新世的大灵猫化石[150]则尚存疑问。泥河湾盆地的第四纪哺乳动物群在属种多样性方面超过了周口店地区,但在各个类群的组成方面却与后者存在巨大差异,这说明两个动物群不仅在时代方面有所不同,环境背景亦存在差异。

总体上,泥河湾盆地整个更新世期间的哺乳动物群反映了干冷草原为主导的环境,但在盆地周边的山麓地带也有森林和灌丛存在,这与来自孢粉及牙釉质稳定同位素的研究结论基本一致。