基于“体验式学习圈”的高中生中华文化英语表达能力培养实践探索

郑志恋 洪芷妍 张玉钰

摘 要:中华文化英语表达能力是指把英语作为外语的学生用恰当的、符合说英语国家人民表达习惯的英语表达方式来表述中华文化的能力,是高中生讲好中国故事的一项必要能力。基于“体验式学习圈”的高中生中华文化英语表达能力培养应在参与阶段引导学生激发文化兴趣和感知文化要素,在描述阶段引导学生梳理文化知识和归纳文化内涵,在阐释阶段引导学生对比文化视角和提炼精神标识,在反应阶段引导学生分享自身经历和传播中华文化,帮助学生在感知中华文化魅力的文化体验中,收获学习能力、思维能力、创新能力。

关键词:中华文化英语表达能力;高中英语;“体验式学习圈”

一、引言

《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》提出,高中生应“学会用英文进述好中国的故事”[1]。中华文化英语表达能力是指把英语作为外语的学生用恰当的、符合说英语国家人民表达习惯的英语表达方式来表述中华文化的能力[2],是高中生讲好中国故事的一项必要能力。高中生虽然对本国文化有一定了解,但他们无法准确用英文描述本国文化[3],即他们的中华文化英语表达能力较为薄弱。因此,如何在高中英语课堂中培养学生的中华文化英语表达能力,提升和加强新一代青年的国际传播能力,是当下高中英语教师亟待解决的重要问题。有鉴于此,本文基于“体验式学习圈”(The Experiential Learning Cycle)探讨高中生的中华文化英语表达能力培养实践,以期助力新一代青年讲好中国故事。

二、“体验式学习圈”与高中生中华文化英语表达能力

美国学者莫兰(Patrick R. Moran)针对语言教学融入文化教学开展探索并著有《文化教学:实践的观念》一书[4]。在书中,他提出了“体验式学习圈”,该理论强调语言学习者的主体性,旨在将参与体验式的文化学习指向学习者人格素养的提升。“体验式学习圈”由参与、描述、阐释和反应四个阶段构成。参与阶段指学生通过说、看等行为实践直接或模拟地参与目标语群体的文化生活的阶段;描述阶段指学生通过文化信息获得以展示具体的文化和语言的阶段;阐释阶段指学生探究、分析和解释文化现象以发展文化观念(如信念、价值观或是渗透在文化各方面的态度)的阶段;反应阶段指学生发展文化自知,并参与、接受、探索或成为文化的一部分的階段,其是文化体验的中心阶段[5]。

基于“体验式学习圈”四个阶段的特点,结合高中英语学习的特点和英语学习活动观三个层次的内涵,笔者认为高中生的中华文化英语表达能力培养应从以下四个方面展开:

在参与阶段,强调激发文化兴趣和感知文化要素,帮助学生激活已有的知识和经验,铺垫必要的语言和文化背景知识[6];

在描述阶段,强调梳理文化知识和归纳文化内涵,帮助学生对文化及其背后的意义有较深入的学习,并在活动中学习和内化语言知识和文化知识[7];

在阐释阶段,强调对比文化视角和提炼精神标识,引导学生对不同叙述主体的文化经历进行比较、分析,追溯其文化背景与文化经历的联系,提炼文化的核心价值;

在反应阶段,强调分享自身经历和传播中华文化,引导学生在课内以口头或笔头的形式,讲述自身的文化经验,以使学生运用所学语言和文化知识分析问题、解决问题,创造性地表达个人观点、情感和态度[8]。

三、基于“体验式学习圈”的高中生中华文化英语表达能力培养教学实践

下面以北师大版普通高中教科书《英语》必修一Unit 3 Celebrations中的Lesson 1 Spring Festival为例进行具体阐述。Unit 3 Celebrations属于“人与社会”主题语境,旨在引导学生通过探讨不同节日的文化内涵,增强文化自信,学会用英文讲好中国故事。Lesson 1 Spring Festival是一篇杂志文章,讲述的是三位读者(Tom Jenkins、Xu Gang、Li Yan)的春节体验及其对春节文化内涵的理解。Lesson 1 Spring Festival的教学重点是帮助学生理解节日蕴含的文化内涵,加强学生的文化认同和民族自豪感,促使学生用英文讲好关于春节的故事。

(一)参与阶段

学生认知结构中已有的与学习话题相关的信息,会直接影响到其对所学材料的兴趣等[9]。参与阶段旨在为高中生中华文化英语表达能力的培养提供文化学习期待,让他们产生“肯学”文化内容的欲望。在具体教学实践中,教师要利用文字、图片、视频等多模态资源调动学生的多重感官,帮助学生积极参与文化实践,形成文化期待。这一阶段的教学活动主要包括激发文化兴趣和感知文化要素。具体操作步骤如下:

第一步,激发文化兴趣。教师首先展示拜年的动作,并以“Good morning, class! Happy New Year! Our topic today is the Spring Festival. In Chinese, it is ‘春节. So why is it called ‘春节? You can think about this question during the whole class and find the answer later.”这段话引出学习的话题“the Spring Festival”。然后,教师呈现教材中关于王安石《元日》的两行诗、两张配图(放鞭炮和喝屠苏酒),播放相应的配音,并提出问题“What information could you get from these lines and two pictures?”,以使学生在节日的氛围中参与感受春节的相关文化活动,激发学生学习关于春节文化的兴趣。

第二步,感知文化要素。首先,教师呈现八年级学过的关于春节习俗的图片,以及教材中关于春节习俗的图片,以使学生说出与春节相关的语言表达,如put up decorations、prepare dinner and taste jiaozi、take photos、attach Fu、family gathering、scare away the monster Nian。然后,教师提出问题“Which event impresses you most? Why?”,在引出要学习的内容、帮助学生感知文化要素的同时,促使学生形成学习期待。

(二)描述阶段

语言的学习是中华文化英语表达能力培养的关键环节。描述阶段旨在为高中生中华文化英语表达能力的培养储备文化表达符号,让学生“学会”必要的文化表达符号。基于文化的教学应是从浅层的文化知识学习到深层的文化内涵剖析的循序渐进过程,描述阶段的教学活动主要包括梳理文化知识和归纳文化内涵。具体操作步骤如下:

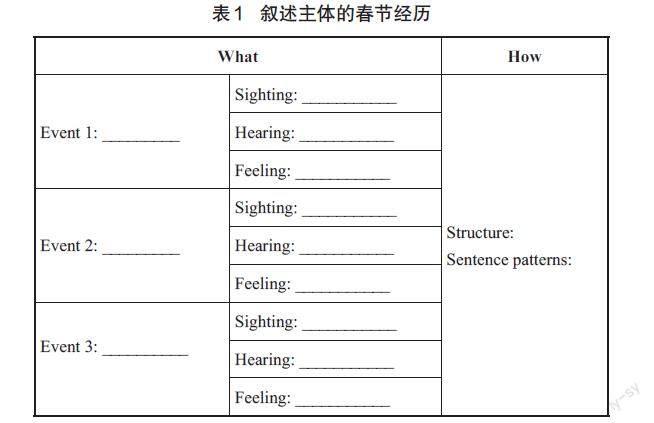

第一步,梳理文化知识。教师首先引导学生观察语篇的文体和结构,并阅读“Notes from the editor”部分,以使学生意识到三位叙述主体是来自不同文化地区的人,具有不同的文化背景,为后面探讨三位叙述主体不同的写作视角作铺垫。在此基础上,教师呈现表1,让学生阅读Tom Jenkins关于春节的叙述并完成表1的填写,以使学生在信息梳理支架的帮助下了解和把握文本的文化信息。

在完成表1的过程中,学生也能够意识到叙述类文本写作的两大特点,即使用主题句(结构上)和非正式的语言(语言上)。

第二步,归纳文化内涵。教师首先呈现语言支架“To ____, the Spring Festival means ________________.”,让学生再次阅读Tom Jenkins关于春节的叙述,以使学生意识到每个事件所蕴含的意义,并总结出“To Tom Jenkins, the Spring Festival means a new beginning, renewal and best wishes.”这一结论。接着,教师基于学生对Tom Jenkins关于春节叙述的推断,引导学生从本质上溯源春节的文化内涵,得出如图1所示的关于春节的文化内涵图。

然后,教师让学生四人一组梳理Xu Gang或Li Yan的故事,在此基础上全班一起总结Xu Gang和Li Yan经历的事件及其文化内涵,形成如表2所示的关于春节文化内涵的整体认知。

(三)阐释阶段

引导学生站在不同视角对比和分析文化现象不仅有助于发展学生原有的关于生活的观点和知识,而且能够帮助学生深入思考本国文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范等,进而提炼文化内容的核心精神与价值。阐释阶段旨在为高中生中华文化英语表达能力的培养提供价值引领,让学生“会表达”本国文化的特殊价值。这一阶段的教学活动主要包括对比文化视角和提炼精神标识。具体操作步骤如下:

第一步,对比文化視角。莫兰提出读者要以主客位视角看待问题:主位视角是指学生站在作者的角度审视文本的写作视角;客位视角是指学生跳出文本,站在局外人的位置上,思考文本选择该视角来表达内容的原因[10]。教师首先呈现表3(下画线部分为学生所填写的内容),并提出问题“What are their perspectives and views of writing?”,引导学生基于主位视角总结Tom Jenkins、Xu Gang和Li Yan关于春节的观点。

然后,教师提出问题“Why do they have different perspectives and views?”“Which group of people do they represent?”,以使学生站在客位视角意识到正是三位叙述主体在国别、身份等方面的差异使得他们的叙述视角差异较大,并能客观地推断出Tom Jenkins、Xu Gang和Li Yan分别是foreigners、migrant workers及empty nesters的典型代表。

第二步,提炼精神标识。深入的文化学习需要体悟中华优秀传统文化的精神内涵,将优秀传统文化的精神标识提炼出来、展示出来。教师首先提出问题“What do they have in common?”“What are the spirits of the Spring Festival?”,以使学生在对比不同写作视角的基础上,提炼出春节隐含的精神文化标识——“福”“新”“圆”“孝”。

(四)反应阶段

当学生将文化的普适性意义转化为个人意义时,会引起其自身文化观念的更新,并在认知上走进中华文化、在行为上表达中华文化。反应阶段旨在为高中生中华文化英语表达能力的培养提供文化认同,让学生“乐表达”中华文化。这一阶段的教学活动主要包括分享自身经历和传播中华文化。具体操作步骤如下:

第一步,分享自身经历。个人生活经历对个人的文化归属具有重要的意义[11]。对于高中生而言,他们都有欢度春节的经历,但他们每个人的经历有所不同。因此,在对春节有深入理解的基础上,教师让学生四人一组,以口头形式分享自己难忘的春节经历及其背后的文化内涵,以使学生更加认同春节的优秀文化。

第二步,传播中华文化。教师呈现如表4所示的评价表,并创设任务“Please write down your own account of the Spring Festival and send it to the magazine.”,引导学生在评价标准的指引下,更好地传播中华文化。一名学生输出的文章如图2所示(为保持原貌,学生作品中的个别表达或书写问题未作修正)。

四、结语

基于“体验式学习圈”开展的参与、描述、阐释、反应四个阶段的文化教学过程立足语篇内容,重视学生的亲身体验,有助于达成用英文讲好中国故事的目标。同时,它也是学生从“肯学”到“学会”“会表达”,再到“乐表达”的态度或能力培养过程,有助于学生在感知中华文化魅力的文化体验中,收获学习能力、思维能力、创新能力。

参考文献:

[1][6][7][8]中华人民共和国教育部.普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:34,62,63,63.

[2]兰军.英语专业学生中国文化英语表达能力研究[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2010(2):190-193.

[3]胡新秀.初中英语教学中提升学生文化自信的实践探索[J].中小学外语教学(中学篇)2022(11):56-60.

[4][5][10]莫兰.文化教学:实践的观念[M].北京:外语教学与研究出版社,2009:15-17,136,17.

[9]卢学森.“思维型”英语阅读课教学结构的探索[J].中小学英语教学与研究,2018(3):40-42,76.

[11]陈西雁.作为文化实践的语言学习:Patrick R. Moran的语言:文化教学观评析[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2009(3):130-134.