分阶段康复护理对急性缺血性脑卒中溶栓后患者康复效果的价值研究

黄佩文, 王 慧

(广东省佛山市南海区第九人民医院, 广东 佛山 528203)

缺血性脑卒中是一种神经内科急重症,具有发病急、病情复杂、预后差等临床特征。急性缺血性脑卒中在所有缺血性脑卒中中约占60% ~ 80%[1],其处理原则为早识别、早诊断、早治疗,目前早期溶栓治疗为该病的常用治疗方式,主要是指通过静脉输液将溶栓药物通过外周静脉或中心静脉注射进体内,此类溶栓药物作用在血栓上可以产生溶栓效果,以达到血管再通的目的,帮助患者减轻临床症状。从临床实践来看,溶栓治疗可在短时间内使堵塞的血管变得通畅,如此一来,方可有效挽救患者的生命[2]。但经溶栓治疗后,患者可能会面临一些后遗症,这些后遗症将不利于患者出院以后的正常生活。有研究显示[3],早期康复锻炼的实施对预防再梗死非常有利,可使急性缺血性脑卒中患者致残率明显降低。本研究从2022年1月—2023年1月之间急性缺血性脑卒中患者中抽取60例作为主要对象,将其分成不同组别后,在实施溶栓治疗的过程中分别对其实施不同护理模式。现在对分阶段康复护理的应用价值进行分析。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从广东省佛山市南海区第九人民医院2022年1月—2023年1月之间的患者中选取实施溶栓治疗的60例急性缺血性脑卒中患者,随机将其分为2组,其中对照组中包含女17例、男13例,年龄区间是50 ~ 70岁,以(59.89±8.48)岁为平均年龄,病变部位:前循环、后循环分别是16例、14例;观察组中包含女16例、男14例,年龄区间是52 ~ 74岁,以(60.79±8.63)岁为平均年龄,病变部位:前循环、后循环分别是17例、13例。对比以上临床资料,差异不显著(P>0.05),可比。

纳入标准:① 均符合有关急性缺血性脑卒中的诊断标准[4];② 均为首次发病;③ 均于发病6h以内实施静脉溶栓;④ 年龄均在75岁及以下;⑤ 患者及家属均对治疗方法、本研究内容知情同意。

排除标准:① 存在脑血管病史的患者;② 存在恶性肿瘤的患者;③ 存在智力障碍的患者;④ 存在重要脏器功能或凝血功能障碍的患者。

1.2 方法

所有患者均采用阿替普酶(德国Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,SJ20160055)实施溶栓治疗,同时实施降颅内压、营养神经等治疗。在其基础上,对照组行常规护理,包括对血压、肌力等进行检测,关注生命体征的变化情况,另外应根据患者不良心理实施疏导。除以上治疗及护理内容外,观察组还需实施分阶段康复护理。

1.2.1 术后24 h 以内

术后要求患者卧床24 h以上,并对术侧下肢实施制动处理。此阶段应开展被动功能锻炼,将肢体、关节姿势摆好,确保各关节均处在正确位置。取仰卧位在双膝下放置一软枕,保持髋膝关节的微屈状态,同时保持上肢在胸前交叉。取侧卧位将一软枕放在两膝之间,在后背位置放置枕头,保持躯体平衡。对四肢进行按摩,并注意冷热交替,以通过这种方式刺激肌肉收缩。每次锻炼时间均为20 ~ 30 min,每日锻炼2 ~ 3次。

1.2.2 术后4 ~ 48 h

指导患者如何使用健侧进行握拳、踝关节旋转等动作,并从此类动作的练习逐渐过渡到下肢直抬腿训练,告知患者可根据自身情况适当增加难度,每次的时间控制为15 ~ 30 min之间,4 ~ 6次/d。锻炼过程中要关注患者心理变化,根据其心理状态给予适当疏导,告知其早期功能锻炼的重要性,比如对改善脑部循环有利,还能有效预防肌肉萎缩,减少肢体畸形发生的风险等。在功能锻炼过程中,要注意循序渐进,这一点非常关键,同时每次锻炼的时间都不能过长,锻炼的强度要与自身恢复情况相结合来确定。

1.2.3 术后48 h ~ 7 d

这一阶段锻炼的重点在于坐位平衡训练。在半坐卧位下抬高床头于15°位置,坐位时间可以适当延长,逐渐从床头抬高下的半坐位过渡到独立坐位,可用被子作为坐位的支撑。注意锻炼过程中需由专人陪同。当患者适应了坐位以后,可逐渐开始下床锻炼,刚开始可以在床沿坐立,保持腿部、髋部是一个直角,当适应以后利用床旁座椅逐渐过渡到坐在椅上,一直到可以独自坐在椅子上。当适应以后,可以过渡到独立状态下的站立,并且模拟跨步、上下台阶等动作。此后,可以协助其尝试行走,在专人陪同下开始负重训练,以10 ~ 20 min为每次训练的时间,每日均训练3 ~ 4次。

1.2.4 术后7 ~ 15 d

这一时期主要是训练自主能力,引导患者独立完成一些日常活动,比如梳头、进食、洗脸等,提升患手的使用频率。对于语言障碍患者,可以通过多样化方式实施语言康复训练,比如借助于多媒体引导器训练,从简单的单音节过渡为复杂的句子,逐渐增加发音难度。

1.2.5 出院前2 d

即将出院时的锻炼重点在于模拟日常生活,这段时间的锻炼也需要在专人陪同下完成。不仅要教会她们如何实施应急护理,还要教会其如何自我按摩,通过按摩促进血液循环,逐步提升肢体活动难度。

1.3 观察指标

① 治疗效果。根据临床上对脑血管疾病的诊断要点判断患者的临床疗效[5]。神经功能缺损(NIHSS)评分降低90%甚至以上,为痊愈;NIHSS评分下降界限为46% ~ 89%,为显效;NIHSS评分下降程度处于18% ~ 45%,为有效;NIHSS评分减少的程度未达到18%,为无效。② 神经功能缺损程度。借助于NIHSS评分工具评估患者的神经功能缺损程度,总分60分,分数越高说明病情越严重[6]。③ 日常活动能力。随访3个月,采用Balthel量表对日常活动能力进行评估,总分100分,60分以上为良,41 ~ 60分为中,40分以下为差,分数与日常活动能力为正比例关系[7]。④ 护理满意度。采用医院现有表格(由医院自制)对护理满意度进行调查。非常满意、满意、不满意的界限分别是≥90分、≥80分、<80分。

1.4 统计学分析

本研究中,计量资料采用t检验,用()表示,计数资料采用卡方检验,用[n(%)]表示,P<0.05差异显著。以上数据资料均采用SPSS 22.0软件实施数据的统计分析。

2 结果

2.1 组间治疗效果对比

在治疗总有效率上,观察组相比对照组明显更高,P<0.05。见表1。

表1 治疗效果的2组比较[n(%)]

2.2 组间NIHSS、Balthel评分对比

护理前,组间评分差异不显著,P>0.05;护理后,观察组NIHSS评分相比对照组明显更低,Balthel评分相比对照组明显更高,P<0.05。见表2。

表2 NIHSS、Balthel评分的2组比较(,分)

表2 NIHSS、Balthel评分的2组比较(,分)

?

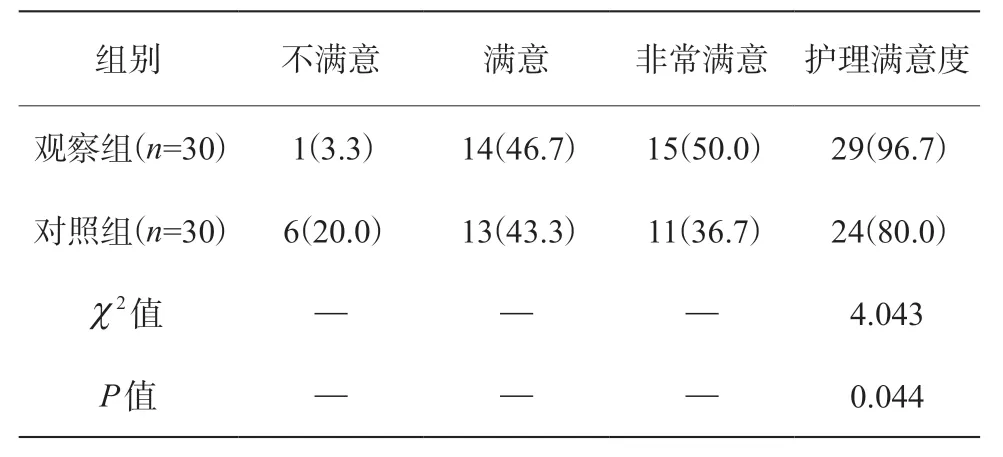

2.3 组间护理满意度对比

在护理满意度上,观察组相比对照组明显更高,P<0.05。见表3。

表3 护理满意度的2组比较[n(%)]

3 讨论

急性缺血性脑卒中发生后,含氧血液供应缺乏,导致脑组织缺血性坏死,需要采取溶栓通络方式实施治疗。但溶栓治疗后,患者预后往往较差,因此有必要加强全面的护理[8]。但现阶段有关溶栓治疗后何时开始展开康复锻炼,在这一时间上仍然有较大争议存在。多数学者认为[9-11],对于急性脑梗死患者而言,经溶栓治疗后过2 d即可开展康复训练。有研究显示[12],通过早期康复锻炼,患者病灶侧支循环可以很快建立起来,同时神经功能缺损也会得到改善,另外血流速度也会在康复锻炼的过程中进一步加快,从而防止发生再次梗死。

本次研究中研究对象(观察组)溶栓治疗的当天就实施被动功能训练,对四肢进行被动按摩,以促进肌肉张力提升。而后在不同时间段实施多种康复锻炼方式,通过康复训练对运动通路上的神经元起到刺激作用。另外,还要循序渐进地提升肌张力、平衡能力、关节功能,从最大程度上提升肢体功能。出院时强调康复锻炼的作用,以巩固功能恢复成效。从研究结果来看,护理前,观察组在神经功能缺损程度、日常活动能力上与对照组差异不显著,P>0.05;护理后,2组在神经功能缺损程度、日常活动能力上显示出了明显差异,观察组效果明显更优,P<0.05。观察组在治疗总有效率上明显高于对照组,P<0.05。在护理满意度上,观察组相比对照组明显更高,2组数据显示出了明显差异,P<0.05。提示与常规护理相比,分阶段康复护理可以在急性脑梗死溶栓后获得很好的康复效果。

综上所述,对于急性脑梗死溶栓治疗患者而言,分阶段康复护理可以有效改善其神经缺损功能和日常生活自理能力,值得推广应用。