基于关联分析和聚类分析的EGFR-TKI相关皮疹中药用药规律分析

余佳霖,顾佳麟,魏国利,刘静冰,李灵常,霍介格

表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)为表皮生长因子受体(EGFR)敏感突变非小细胞肺癌的一线治疗方案。EGFR-TKI最常见的不良反应是其相关皮疹。近年来多项研究数据显示,吉非替尼痤疮样皮疹的发生率约为42.5%,厄洛替尼约54.5%,阿法替尼约77.6%[1];第三代EGFR-TKI奥希替尼发生率14.6%~34%[2]。EGFR在皮肤和胃肠道上皮细胞中高度表达[3]。EGFR-TKI阻断表皮生长因子信号传导导致皮肤和胃肠道毒性。EGFR-TKI相关皮疹严重者会降低生活质量,影响治疗依从性,甚至使患者被迫减量或停药。因此,治疗EGFR-TKI相关性皮疹至关重要。无论内服还是外治,中药在治疗EGFR-TKI相关皮疹方面均有确切疗效,但由于目前相关方面研究尚不深入,缺乏对单药的临床研究,选方用药多基于经验,缺少用药的对比分析,因此,本研究通过频次统计、聚类分析和关联分析,总结EGFR-TKI相关皮疹的用药规律,以指导临床用药。

1 资料与方法

1.1 检索策略 计算机检索中国知网(CNKI)、万方数据知识服务平台、维普网、PubMed数据库,检索时间自建库至2022年10月。中文检索词为EGFR-TKI、表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂、皮疹、皮肤不良反应、中医、中药、中西医结合,英文检索词为rash,exanthem,EGFR-TKI,chinese medicine,herb。使用Note Express筛选出符合纳入标准的临床试验。

1.2 文献纳入与排除标准 纳入标准:(1)纳入的内服或外用中药治疗EGFR-TKI相关皮疹的临床试验,研究类型为随机对照试验或中药单臂临床研究;(2)中药方剂清楚记录药名、剂量及用法;(3)试验组与对照组的治疗差异有统计学意义。排除标准:综述、个案报道、基础研究及重复的研究。

1.3 中药名称规范 根据2020版《中华人民共和国药典2020版》[4]《中华本草》[5]及全国中医药高等教育“十二五”规划教材《中药学》[6]规范中药名称,如白术、炒白术统称为白术,生甘草、炙甘草统称为甘草,北沙参、沙参统称为沙参,丹皮规范为牡丹皮,紫背天葵子规范为天葵子,茜草根规范为茜草等。

1.4 统计学方法 采用Excel 2016软件统计中药功效、四性、五味、归经等频次、频率。应用SPSS Modeler 18.0软件对高频中药进行关联分析,挖掘常用药物组合。对高频中药运用SPSS Statistics 28软件中的系统聚类法中的组间连接法,区间使用Pearson相关性,进行聚类分析绘制树状图,分析用药规律。

2 结 果

2.1 文献概况 共检索相关文献530篇,排除综述、个案报道、基础研究及重复的研究,初步筛选出文献73篇,阅读全文后,纳入文献36篇[7-42]包含方剂44首,用法分内服法和外用法。纳入文献中对照组仅为外用法12篇,对照组仅为内服法16篇,对照组为外用法联合内服法8篇。

2.2 中药使用频次

2.2.1 内服中药频次:内服中药治疗EGFR-TKI相关皮疹的相关研究中,包含的中药方剂共24首,其中经典处方5首,包括消风散、五味消毒饮、枇杷清肺饮、八宝丹、沙参麦冬汤。白参、胡麻仁、红豆杉3味中药未收录至2020版《中华人民共和国药典》《中华本草》及全国中医药高等教育“十二五”规划教材《中药学》中,因此不纳入统计。纳入统计的中药83味,药物使用频次共242次,其中使用频次最高的中药为甘草,共16次,其次为金银花,共13次,白鲜皮,共12次。内服高频(频次≥3)中药见表1。

表1 内服高频中药统计

2.2.2 外用中药频次:外用中药治疗EGFR-TKI相关皮疹的相关研究中,包含的中药方剂共20首,其中经典处方3首,包括消风散、五味消毒饮、荆防解毒汤。胡麻仁、红豆杉2味中药未收录至2020版《中华人民共和国药典》《中华本草》及全国中医药高等教育“十二五”规划教材《中药学》中,因此不纳入统计。纳入统计的中药51味,药物使用频次共157次,其中使用频次最高的中药为紫草,共12次,其次为白鲜皮、苦参,均为10次。外用高频(频次≥3)中药见表2。

表2 外用高频中药统计

2.3 中药药味、药性

2.3.1 中药药味:纳入的83味内服中药、51味外用中药中,内服中药包含的药味频次共121次,外用中药包含的药味频次共78次。内服、外用中药出现频次较高的药味均分别是苦味、甘味、辛味,见表3。当一味中药有多种药味时,将这些药味分别纳入统计。

表3 中药药味统计

2.3.2 中药药性:内服的83味中药中,药性为寒性49味,占59.04%,其次为温性17味,占20.48%。外用的51味中药中,药性为寒性34味,占66.67%,其次为温性,共12味,占23.53%,见表4。

表4 中药药性统计

2.4 中药归经

2.4.1 内服中药归经:归经纳入的83味内服中药中,共包含的归经频次200次。其中,肝经48次,占24.00%,其次为肺经41次,占20.50%,胃经、心经、脾经、肾经频次接近,均为10.00%~12.00%,上述各经累计占88.00%,见表5。当一味中药有多条归经时,将这些归经分别纳入统计。

表5 内服中药归经统计

2.4.2 外用中药归经:纳入的51味外用中药中,共包含的归经频次129次。其中,肝经27次,占20.93%,其次为肺经24次,占18.60%,胃经、心经、脾经、肾经依次递减,在9.30%~15.50%之间。上述各归经累计占86.82%。外用中药归经情况见表6。

表6 外用中药归经统计

2.5 中药按功效分类

2.5.1 内服中药按功效分类:纳入的83味内服中药中,清热药29味,占34.94%,补虚药17味,占20.48%,2味药所占比例较大;解表药、利水渗湿药及平肝息风药占比分别为8.43%和7.23%,见表7。

表7 内服中药功效统计

2.5.2 外用中药按功效分类:纳入的51味外用中药中,清热药18味,占35.29%,补虚药7味,占13.73%,2味药所占比例较大;解表药、活血化瘀药、利水渗湿药、祛风湿药以及止血药的所占比例较接近,分别为7.84%和5.88%,见表8。

表8 外用中药功效统计

2.6 中药关联分析

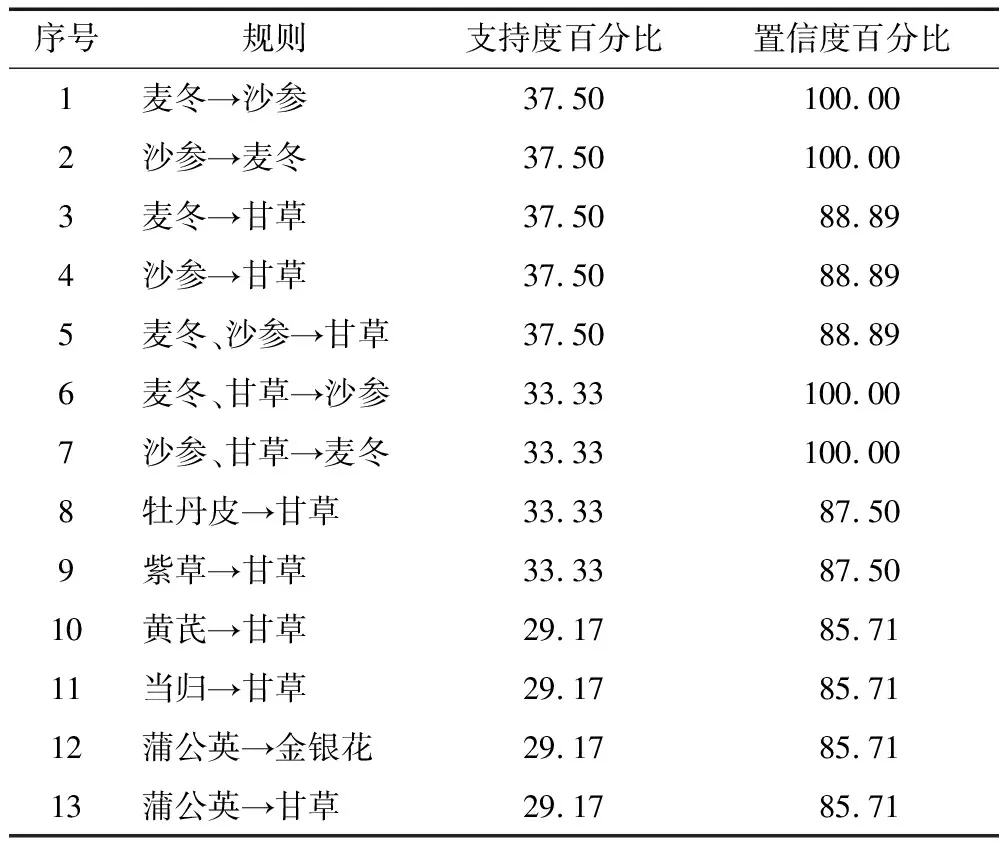

2.6.1 内服中药关联分析:根据纳入处方总数,纳入内服高频中药(频次≥3)有25味,设定最低条件支持度为26%,最小规则置信度设为80%,运用SPSS Modeler 18.0软件中的Apriori算法进行关联分析,关联规则为“前项→后项”,其中支持度百分比及置信度百分比最高的为麦冬→沙参,沙参→麦冬,见表9。甘草、白鲜皮、金银花、沙参是治疗EGFR-TKI内服的核心药物,见图1。

图1 内服高频药物关联规则分析网状图

表9 内服高频中药关联分析 (%)

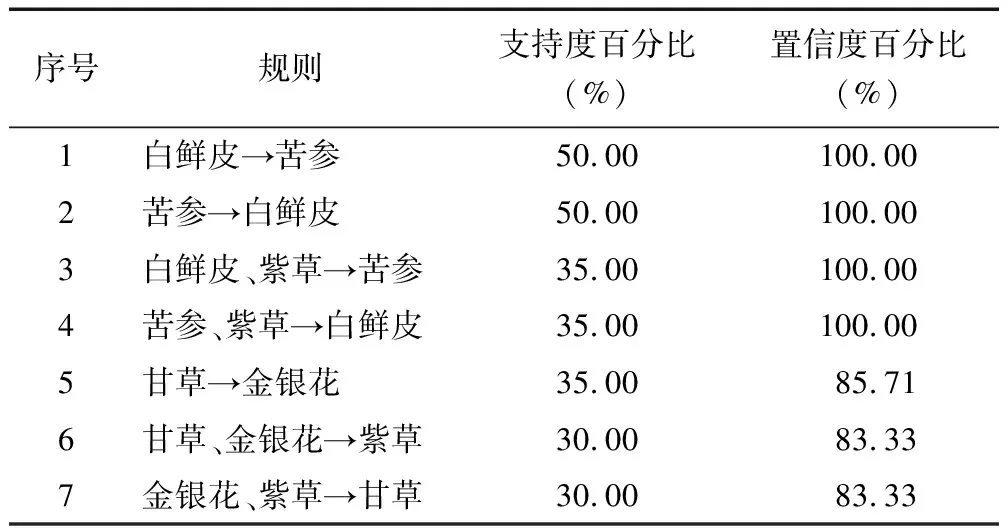

2.6.2 外用中药关联分析:根据纳入处方总数,共纳入25味外用高频中药(频次≥3),设定最低条件支持度为30%,最小规则置信度设为80%,运用Apriori算法进行关联分析,关联规则为“前项→后项”,其中支持度百分比及置信度百分比最高的为白鲜皮→苦参,苦参→白鲜皮,见表10。EGFR-TKI外用的核心药物为紫草、金银花,见图2。

图2 外用高频药物关联规则分析网状图

表10 外用高频中药关联分析

2.7 中药聚类分析

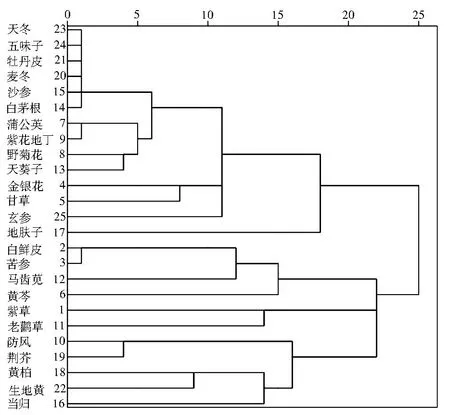

2.7.1 内服中药聚类分析:对用药频次前10位的内服中药进行聚类分析,使用SPSS Statistics 28中的系统聚类算法将聚类分析树状图结果与临床实际结合,生成4个类聚方。第一类:天葵子、野菊花、紫花地丁、五味子、白茅根、蒲公英、紫草、麦冬、沙参、牡丹皮、天冬;第二类:甘草、黄芪、当归;第三类:蝉蜕、防风、荆芥、生地黄、赤芍、金银花、白鲜皮、地肤子、苦参;第四类:白花蛇舌草、黄柏,见图3。

图3 内服高频药物聚类分析树状图

2.7.2 外用中药聚类分析:对用药频次前7位的外用中药进行聚类分析,将聚类分析树状图结果与临床实际结合,生成4个类聚方。第一类:天冬、五味子、牡丹皮、麦冬、沙参、白茅根、蒲公英、紫花地丁、野菊花、天葵子、金银花、甘草、玄参、地肤子;第二类:白鲜皮、苦参、马齿苋、黄芩;第三类:紫草、老鹳草;第四类:防风、荆芥、黄柏、生地黄、当归,见图4。

图4 外用高频药物聚类分析树状图

3 讨 论

国内外相关指南、共识在EGFR-TKI相关性皮疹方面有下列治疗措施,包括:防晒剂、局部或全身皮质类固醇激素、维A酸、维生素K、阿司匹林等药物[43]。然而,无足够的临床数据证明每种治疗的疗效,而中医不管是内服还是外用,均在治疗EGFR-TKI相关皮疹中有较好的临床疗效。EGFR-TKI相关皮疹属于中医“药毒疹”范畴,皮疹表现形式多样,常见表现为麻疹、丘疹、斑丘疹样的红斑。《素问·评热病论》中有述:“邪之所凑,其气必虚”,《素问·生气通天论》:“汗出见湿,乃生座雍”,“劳汗当风,寒薄为皶,郁乃痤”,因此药毒疹发病的病因病机为禀赋不耐、邪毒侵犯,复因感受药物特殊之毒,使风、湿、热毒等邪气郁肌肤腠理所致。

治疗皮疹的内服、外用中药均以清热药、补虚药为主,由于肿瘤患者瘀毒为其主要病机之一,加之药毒,清热解毒法则尤为重要,EGFR-TKI相关皮疹与一般皮疹不同在于,EGFR-TKI常用于肺癌治疗,而肺癌久病伤及气阴,因此清热之外还需补气养阴法。苦能泻、能燥、能坚,寒能制热,然苦寒药物还具有伤阴之弊,《温病条辨》中焦篇中有“举世皆以苦能降火,寒能泄热,坦然用之而无疑,不知苦先人心,其化以燥,服之不应,愈化愈燥”的描述。因此在临床运用时,苦寒之品与补虚药中的甘寒养阴之品配伍,使之清热化阴而无燥化伤阴之弊。因皮疹时有瘙痒红肿易抓破出血,外用中药多选用清热凉血、燥湿止痒之品,可直达病灶,起效迅速。内服和外用的中药中归经均以肝经、肺经、胃经为主。肝主藏血,肝阴不足,或热而伤阴,导致阴血不足,则肌肤失于滋养,出现干燥、瘙痒脱屑等症状。药毒入胃,在中焦化为热毒,上传于肺。肺与皮毛相表里,故而热毒外传入腠理。热毒蕴结于肌表,则发为皮疹[44]。

甘草、白鲜皮、金银花、沙参是EGFR-TKI内服中药的核心药物。甘草调和诸药,白鲜皮苦寒清热燥湿,金银花甘寒,入肺、心、胃经,余热未清者,予清上中焦之热毒。沙参、麦冬之间关联度最高,二者为沙参麦冬汤的主要药物,甘寒生津,清养肺胃,且其在肺癌的治疗中对稳定瘤体也有一定疗效[45]。EGFR-TKI外用的核心药物为紫草、金银花。紫草对于斑疹紫黑、麻疹不透,湿疹等皮疹被证实具有抗炎、抗菌、镇痛等作用[46]。白鲜皮、苦参之间关联度最高,现代药理研究发现白鲜皮的活性成分白鲜碱可抑制真菌生长,梣酮和黄柏酮都有抗炎作用,白鲜皮提取物有抗炎止痒、抑菌、抗变态反应、抗肿瘤等作用[47-48]。

聚类分析中内服方重视清热解毒燥湿兼具养阴生津,补气养血,抗癌散结,选方主要为五味消毒饮、沙参麦冬汤、补中益气汤、消风散中主要中药。外用方中重视清热解毒、燥湿止痒,选方为五味消毒饮、荆防四物汤。五味消毒饮中金银花入肺胃经,清上中焦之热毒,野菊花入肝经,清肝胆实火,二药相配,清热解毒散结,善清气分热结;蒲公英、紫花地丁均为治疗痈疮疔毒要药,二药均能清热解毒,蒲公英泻下焦之湿热,能利水通淋,其与紫花地丁相配,善清血分热结;天葵子入三焦经,善除三焦之火。消风散原方出自《外科正宗·卷四》,主治湿疹和风疹。功用疏风养血,清热除湿。荆防四物汤善治风热阴虚血燥之皮疹。

综上所述,通过对处方中药的用药规律分析,总结中药治疗EGFR-TKI相关皮疹内服以清热补虚,兼具祛邪与养阴之功,外用则主要以清热燥湿止痒为主,为临床提供治疗思路与方法。但目前在EGFR-TKI相关皮疹方面临床试验样本量仍偏少,期待更进一步的临床试验数据支持。

利益冲突所有作者声明无利益冲突