鼻窦CT三维重建引导下额窦开放术疗效分析

周亚权 黄冬玲 倪昊生

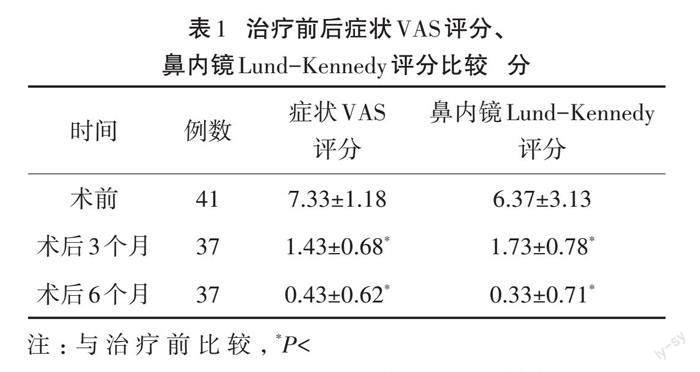

[摘 要] 目的:观察利用术前鼻窦CT三维成像精确构建额隐窝区域立体解剖结构,引导实施慢性额窦炎(chronic rhinosinusitis,CRS)额窦开放手术的疗效。方法:回顾性分析41例(51侧)CRS患者的临床资料,比较患者手术前后症状视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分、鼻内镜 Lund-Kennedy 评分,观察临床疗效及并发症发生情况。结果:术后3个月、6个月患者VAS评分分别为1.43±0.68分和0.43±0.62分,低于术前的7.33±1.18分,差异均有统计学意义(P<0.05)。术后3个月、6个月Lund-Kennedy评分分别为1.73±0.78分和0.33±0.71分,低于术前的6.37±3.13分,差异均有统计学意义(P<0.05)。术后3个月病情完全控制42侧,部分控制3侧,总有效率为95.74%;术后6个月病情完全控制44侧,病情部分控制2侧,总有效率为97.87%。术后3侧(5.88%)出现并发症,其中2侧为轻度鼻腔粘连,1侧为窦口疤痕挛缩,均在内镜下处理后得到改善。结论:利用鼻窦CT三维成像技术精确重建的额隐窝区域立体解剖结构指导慢性鼻窦炎行额窦开放手术,患者症状明显缓解,鼻腔病变显著改善,安全有效,适合基层医院应用。

[关键词] 鼻窦CT;三维重建;内镜鼻窦手术;慢性鼻窦炎

[中图分类号] R765.4 [文献标志码] B [DOI] 10.19767/j.cnki.32-1412.2024.01.022

慢性鼻窦炎(chronic rhinosinusitis,CRS)是耳鼻喉科常见病症,在我国发病率高达8%[1]。CRS可累及上颌窦、筛窦、蝶窦、额窦单个或多个鼻窦,主要症状为鼻塞、流脓涕,还可能引起哮喘、中耳炎、急性心肌梗死、鼻咽癌、脑卒中等其他系统疾病,严重损害患者的生活品质[1-4]。慢性鼻窦炎的治疗通常有药物和手术两种方式,对于药物治疗效果不佳的患者内镜鼻窦手术(endoscopic sinus surgery,ESS)成为治愈疾病的必要手段。然而,额隐窝区域的复杂解剖结构及其变异给ESS手术操作带来一定的挑战,存在发生手术并发症的风险。如何安全处理额隐窝区域,确保额窦通畅,成为手术一大难题。本研究回顾性分析2022年11月—2023年10月在南通大学附属医院如皋分院耳鼻咽喉科行内镜下额窦开放的41例(51侧)慢性鼻窦炎患者的临床资料,探讨术前鼻窦CT三维成像,精确构建额隐窝区域立体解剖结构,实施额窦开放手术的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 伴或不伴有其他鼻窦炎的慢性额窦炎患者41例(51侧),其中男性21例,女性20例,年龄33~74岁,平均60.1±8.9岁,病程6个月~5年,平均23.2±8.2个月。入选标准:(1)符合中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南的诊断标准;(2)经至少12周药物治疗症状改善不明显。排除标准:(1)近1周内服用过阿司匹林或其他抗凝血药物;(2)近1个月有急性感染史;(3)存在严重心肺疾病等手术风险的患者。本研究获医院伦理委员会批准,患者均签订知情同意书。

1.2 研究方法

1.2.1 CT图像分析:手术医师对患者鼻窦CT图像进行分析,進行额隐窝气房的三维建模,确保对额窦口至额隐窝引流路径的清晰辨识。按照国际额窦解剖分类系统(International Frontal Sinus Anatomy Classification,IFAC)[5],额窦气房划分为三个主要区域:第1组,气房的引流路径指向后内侧、内侧或后方,包括鼻丘气房、鼻丘上气房和鼻丘上额气房;第2组,引流通道指向前方的气房,如筛泡气房、筛泡上气房、筛泡上额气房以及眶上筛房;第3组,引流通道指向外侧的额窦中隔气房。根据CT影像分析,在本组51侧中含有筛泡上气房15侧,筛泡上额气房3侧,鼻丘上气房12侧,鼻丘上额气房2侧,额窦中隔气房1侧。

1.2.2 手术方法:患者全身麻醉、气管插管,取仰卧位,头部比足部高出10°~15°。使用盐酸羟甲唑啉浸湿的棉片对患者鼻道进行局部收敛,以减少鼻腔黏膜充血,棉片分别放置在总鼻道和中鼻道前段,每边放置2次,每次维持5 min。手术中首先使用德国STORZ 0°或30°内镜,移除钩突体和尾部,以暴露钩突头端和鼻丘气房。然后使用70°内镜,参照患者术前鼻窦CT三维图像,识别额隐窝区域的气房分布。在确认安全的前提下,依据需要采用额窦刮匙、吸引切割器、长颈钳和可调式额窦钩状探针等手术器械,逐步开放气房并清除骨碎片。在清理过程中需注意保护正常黏膜,避免对周边结构造成不必要的损伤。针对不同位置的气房,手术策略略有不同。鼻丘气房、鼻丘上气房、鼻丘上额气房通常将引流通道推至气房的后方或内侧,可以向前或外侧切除气房。筛泡气房、筛泡上气房、筛泡上额气房通常将引流通道推向前方。在向后面颅底方向处理时需要特别小心,器械一定不能穿透气房顶壁,防止进入前颅底窝。如果轻柔且毫无阻力地清除气房的碎骨片,一般不会危及前颅窝及眼眶[5-7]。清理额隐窝的碎骨片后,额窦口通常暴露充分,保留窦口周围正常黏膜。纳吸棉填塞额窦开口。

1.2.3 术后处理:术后患者予以抗生素10天,以预防感染。从术后第2天开始,患者使用生理盐水冲洗鼻腔和鼻窦,每天4次。术后第14天患者门诊复查,进行鼻内镜检查,清除鼻腔内残留血凝块和纳吸棉。采用细弯吸引器伸入额窦口,清除额窦内分泌物,分离粘连区域。如果愈合较好,4周后复查;如果愈合不佳,则每两周复查1次,在复查时清理干痂、囊泡、肉芽组织或粘连。随访时间6个月。

1.3 观察指标 (1)症状强度:在术前、术后第3个月和术后6个月采用症状视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评估患者的症状强度[1],在一个划分为10个刻度的标尺上,最左端为0,表示无症状,最右端为10,表示症状最重。(2)鼻腔病变情况:在术前、术后第3个月和术后6个月采用鼻内镜Lund-Kennedy评分系统评估鼻腔病变情况[1]。评分标准(分):①息肉:0=无息肉,1=息肉仅在中鼻道,2=息肉超出中鼻道;②水肿:0=无,1=轻度,2=严重;③鼻漏:0=无,1=清亮、稀薄鼻漏,2=黏稠、脓性鼻漏;④瘢痕:0=无,1=轻,2=重(仅用于手术疗效评定);⑤结痂:0=无,1=轻,2=重(仅用于手术疗效评定);每侧0~10分,总分0~20分。(3)临床疗效[1]:将疗效分为病情完全控制、部分控制和未控制3种。参考评价指标为:鼻塞、流涕、头面部胀痛、嗅觉减退、睡眠障碍、鼻内镜检查异常和仍需药物治疗,具备上述任何一项为病情部分控制,具备三项及以上为病情未控制,不具备任何一项为病情完全控制。总有效率=(完全控制例数+部分控制例数)/总例数×100%。(4)术后并发症的发生情况。

1.4 统计学处理 应用SPSS 21.0统计学软件教学数据分析。计量资料以x±s表示,组间比较采用t检验。计数资料以频数和率表示,组间比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 治疗前后患者症状强度及鼻腔病变比较 手术时间为0.6~2 h,术中出血量为40~120 mL。37例(47侧)患者随访至术后3个月和术后6个月。术后3个月和术后6个月患者VAS评分和Lund-Kennedy评分较术前下降,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 临床疗效 术后随访3个月的37例(47侧)中,病情完全控制42侧,部分控制3侧,总有效率为95.74%。术后随访6个月的37例(47侧)中,病情完全控制44侧,病情部分控制2侧,总有效率为97.87%。

2.3 术后并发症 术后3侧(5.88%)出现并发症,其中2侧为轻度鼻腔粘连,1侧为窦口疤痕挛缩,均在内镜下处理后得到改善。未出现鼻部、眼部或颅内的严重并发症。

3 讨 论

药物治疗对部分慢性鼻窦炎患者有效,但相当部分患者在充分的药物治疗后症状仍未见明显改善,需要接受手术治疗以期获得更佳的治疗效果[4,8-10]。内镜鼻窦手术通过清除病变组织、打开窦口、减轻炎症并为药物提供通道,相较传统开放性手术具有显著优势,已成为鼻科领域的常规手术[11]。然而,由于额隐窝区域解剖结构较为精细和复杂,与颅底、眶纸样板、筛前动脉等重要结构毗邻,加之筛泡相关气房及鼻丘相关气房的变异较大,术中辨识比较困难,一旦误判,很容易引起脑脊液鼻漏、眶内血肿等严重并发症,因此内镜下额窦开放术较其他鼻窦开放术难度要高。基层医院由于条件限制,无法配备昂贵的导航设备进行术中定位,增加了手术的难度和风险,使得内镜下额窦开放术在基层医院成为相对禁忌的操作。

随着高分辨率CT技术的普及,基层医院也能获取清晰的鼻窦三维重建图像,医生可以在手术前完全了解患者額隐窝区域各组气房的立体三维结构,医生可以通过精确辨识气房进行精细操作,安全处理额隐窝气房和开放额窦开口。本组纳入的均为经过规范的药物治疗后仍有头痛等不适症状的额窦炎患者,CT检查提示有额隐窝及额窦黏膜增厚,伴或不伴有额窦腔内脓液潴留,确需手术处理额隐窝气房开放额窦口。术者在术前需要认真评估鼻窦CT图像,进行解剖结构三维重建,在充分了解解剖结构的基础上,根据患者病情制定手术方案。对于单纯额隐窝堵塞而不伴有额窦黏膜水肿,仅需清除额隐窝气房,暴露额窦开口,并不需要扩大额窦口,只要引流通畅,很小的额窦自然口也能发挥作用。而对于黏膜病变严重、出现额窦口堵塞或水肿的患者,则需在处理额隐窝气房的基础上进一步扩大额窦口,以保证术后效果[12]。

本文研究结果表明,术后3个月和术后6个月,患者症状VAS评分和Lund-Kennedy评分较术前下降,差异均有统计学意义(P<0.05),说明术后额窦炎患者的症状明显缓解,鼻腔病变显著改善,有利于提高患者的生活质量。术后3个月和6个月治疗总有效率分别为95.74%和97.87%,提示手术效果显著,且术后3个月临床疗效已稳定。同时,本研究术后未出现鼻部、眼部或颅内的严重并发症,有2例出现轻度鼻腔粘连,1例出现窦口疤痕挛缩,均在内镜下处理后得到改善,说明通过术前鼻窦CT三维成像精确构建额隐窝区域的立体解剖结构引导额窦开放手术并发症率较低,具有良好的安全性。

[参考文献]

[1] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南(2018)[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2019,54(2):81-100.

[2] FOKKENS W J,LUND V J,MULLOL J,et al. EPOS 2012:European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. A summary for otorhinolaryngologists[J]. Rhinology,2012,50(1):1-12.

[3] 许昱,童筱婷. 精准医疗指引下的慢性鼻窦炎伴息肉的手术策略:现状与展望[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2019,33(10):905-909.

[4] 王成硕,张罗. 慢性鼻窦炎伴鼻息肉诊疗迈入精准治疗时代[J]. 中国耳鼻咽喉头颈外科,2019,26(12):635-638.

[5] WORMALD P J,HOSEMAN W,CALLEJAS C,et al. The international frontal sinus anatomy classification (IFAC) and classification of the extent of endoscopic frontal sinus surgery (EFSS)[J]. Int Forum Allergy Rhinol,2016,6(7):677-696.

[6] WORMALD P J. The aggernasi cell: the key to understanding the anatomy of the frontal recess[J]. Otolaryngol Head Neck Surg,2003,129(5):497-507.

[7] HARVEY R J,SHELTON W,TIMPERLEY D,et al. Using fixed anatomical landmarks in endoscopic skull base surgery[J]. Am J Rhinol Allergy,2010,24(4):301-305.

[8] 李华斌,赖玉婷,姜文秀. 慢性鼻窦炎的内表型研究进展及精准治疗[J]. 山东大学耳鼻喉眼学报,2019,33(3):9-13.

[9] 吕威,王威清. 慢性鼻-鼻窦炎伴鼻息肉的表型划分:向精准医学时代前进[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2016(3):180-182.

[10] 张罗. 慢性鼻-鼻窦炎诊治将进入精准医疗时代[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2016,51(3):161-163.

[11] VELOSO-TELES R,CEREJEIRA R. Endoscopic sinus surgery for chronic rhinosinusitis with nasal polyps: clinical outcome and predictive factors of recurrence[J]. Am J Rhinol Allergy,2017,31(1):56-62.

[12] Peter-JohnWormald. 內镜鼻窦外科学: 解剖学基础、CT三维重建和手术技术[M]. 4版.北京:人民卫生出版社,2021.

[收稿日期] 2023-12-13

(本文编辑 王晓蕴)