古代妇人应当如何服丧

贺雅婷

【编者按】先圣有言,“安上治民,莫善于礼;移风易俗,莫善于乐”。中国礼乐传统流传数千年,政教互动,礼俗教化,粲然大备,为中国文化一大特色。然近代以来,西风东渐,中国礼乐传统颇受争议。当今中国,经济勃兴,国力崛升,文教再造,礼乐复兴亦适逢其时。本刊以“讲好中国故事”为职志,特辟“礼乐中国”栏目,将中国悠久而丰富的礼乐故事一一呈现。教育部重点研究基地武汉大学中国传统文化研究中心主任杨华教授及其学术团队,开办有“礼乐微言”公众号,其中篇什对于普及礼乐常识、传播中国文化功莫大焉。本栏目将以此为基干,博采众文,陆续刊载,以飨读者。

自古以来,生老病死、婚丧嫁娶就是人们绕不开的必经之路。而中国古代礼教森严、等级分明,日常生活中的许多事件都离不开礼制的规束。例如在怎样对待“死亡”这个问题上,礼制中分为丧服、葬礼、祭祀三大部分。“丧服”一词,字面意义上讲是用于居丧期间的特殊服饰,人死后其亲属要在一定时间内改变服饰以表达哀戚。在传统的丧服礼义中,失去亲人的悲痛与服饰的粗陋彼此相称,这也是中国固有文化中的特色,文饰服章并不是单独存在的符号,须得上下、内外遥相呼应。

丧服是儒家极为强调的为死者服丧的一套礼仪系统,十分严密细致,丧服制度堪称是礼仪礼典中最复杂、最细密也是最为繁难的版块。典籍文献中所称的丧服不仅指服饰,同时也指居丧的时日,以及居丧期间生活起居的规范。此种规范经历了一个漫长的形成时期,“黄帝之时,朴略尚质,行心丧之礼,终身不变”,上古时期的人民在服丧时并不易服改制。而“唐虞之日,淳朴渐亏,虽行心丧,更以三年为限”,所谓心丧,即指不表现在改换丧服上的心理活动,内心深处保持哀戚的状态。后世浇伪渐起,人们更加注重内心悲痛的外在表现,故制丧服,以表哀情。

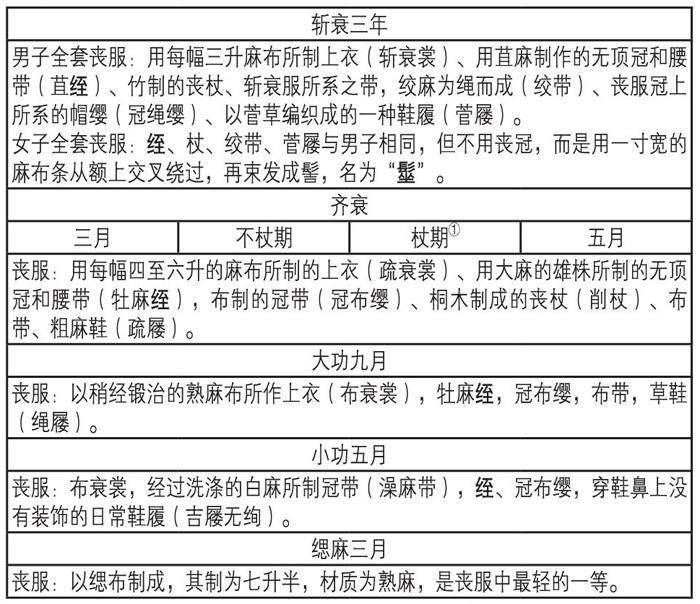

依据亲疏关系的隆杀之别,丧服共分为五等:斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻。“衰”通“缞”,丧服上衣为“缞”,“斩”意为边缘断处外露不缉边,形同被刀斩断。斩衰采用最粗的生麻布制作。齐衰,五服中位列二等,仅次于斩衰。其布料比斩衰略微精细,衣裳分制,缘边部分缝缉整齐,所以称作“齐衰”。功服,分为大功和小功,与斩衰和齐衰不同,自功服开始,丧服采用熟麻布制作而成,小功服制较大功更加精密。而缌麻则是五服最后一等,也是五服中最轻的一等,精细程度为五服之最。此五种等级,以所着丧服的粗劣程度与服丧时间长短为界。

由上表可以看出,古代的传统丧服犹如封建社会的等级制一般,是一套十分完备而又复杂的系统,其细节之严谨使得丧服成为数千年来极为精深的学问。

《仪礼·丧服》一文中对女性在服丧期间的穿着打扮也有提及,可以为我们解答妇女应该如何服丧的疑惑。第一、古代妇女绝不会披头散发。古人是很注重仪表和仪态的,只有将死的刑犯才会衣冠不整。所以即使是在丧期,妇女也要梳好发髻、插上发簪。不过,服丧时的发簪与平常所穿戴的有所不同。吉事的簪子是用象骨制成,而不同等级的丧服所对应的发簪也不同。女子若服斩衰服,其发簪则用竹制,用麻作成绳结缠绕在发间。而最轻一等的丧服(锡衰)的簪子则用栉木制成。材质已经有了区分,而形制也有所殊異。束发的布六升。束发露出发髻后垂下的布长是六寸。丧礼竹制的簪子长一尺,吉礼的簪子是一尺二寸。另外,丧事的簪子有簪头,插在丧髻上。为了表示对死者的敬重,服丧时女性除了头上插的竹木簪子,是一律不能佩戴任何华贵首饰的。等到死者去世的百日祭后,人们停止了无休止不间断的哭泣,转为每天早晨和晚上各哭一次时,妇女则会将簪子折去簪头,用丝绢或布束起头发。这表示着丧事逐渐变为吉事的一个过程,人们的悲痛之情逐渐抑减,仪式也由烦琐沉重变得简单明快。

女性丧服与男性丧服最大的不同便在头部,男子佩戴丧冠,女子则体现在束发的布饰和发笄上,用以代替丧冠的是用一寸宽的麻布条从额上交叉绕过,再束发成髻,名为“髽”。其余的像系带、腰带、鞋履等物便与男性所差不多,因此不再赘述。

那么,作为人类两大性别之一的女性,又在丧服当中扮演什么角色呢?其实不论是丧服还是整个古代社会,女性的活跃度都不可谓不低。这当然与中国根深蒂固的男尊女卑思想有关,从丧服的记载条例中就可见一斑。首先,主持丧礼的嫡长子是需要持杖的。何为“杖”?这是古代丧葬礼仪中的一种丧葬品,类似于拐杖,用作逝者子孙们祭奠所拄之木棍。父丧用苴竹杖,母丧则用桐木杖。孝子骤失亲人,内心悲痛已极,且丧期只能吃非常简陋的食物,还要主持繁重的丧礼工作,这样的强度往往难以承受。所以,孝子需要用丧杖来支撑自己的身体。然而,妇人一般是不能作为丧主主杖的,这在《仪礼·丧服》中有明确记载,“妇人何以不杖,亦不能病也”。虽然这句话并不是武断地说明妇人在任何情况下都不能主杖,但与男性相比,女性主杖的情况则尤为特殊。若是出现女性主杖的现象,一定是满足了诸多苛刻条件(如年龄、是否婚嫁、是否为嫡妻等)才被允许的,但男性若是家族的嫡长子,那么主杖则是他天然的责任和使命,无须此等条条框框,这也恰恰体现了丧服对妇女的种种约束。

其次,妇人还不能服两次斩衰。“妇人不贰斩”问题是丧服学与经学难以盖棺定论的话题。不过在这里我们并不详细展开分析其在丧服学中的争论,只探讨“不贰斩”对妇女的束缚。何为“妇人不贰斩”?本文认为,这是指妇女在一生中不能服两次斩衰。礼书中又为何会有这样的规定?因为“妇人有三从之义,无专用之道,故未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子”。妇人在未嫁时要顺从父亲,出嫁后要顺从丈夫,父死后要顺从儿子。“故父者子之天也,夫者妻之天也。妇人不贰斩者,犹曰不贰天也,妇人不能贰尊也。” 对已经出嫁的妇女来讲,丈夫犹如妻的天,妇人不能服两次斩服,就像人不能有两个天一样。这就是早期“三从四德”的雏形。古代社会对妇女的规训体现在方方面面,丧服中也不例外。斩衰是极为隆重的丧服,只有在父亲去世后才可以穿戴,甚至父亲健在的情况下,母亲去世也不能服斩衰,只能服齐衰。但儒家却将丈夫的地位抬高到了与父亲齐平的位置,对妇女来说又是一重枷锁。

不过除此之外,为表示男女有别、亲属大防,妇女的丧服也有一些与众不同的特点。例如,叔嫂之间便不能互相服丧。《仪礼·丧服》:“夫之昆弟何以无服也?其夫属乎父道者,妻皆母道也;其夫属乎子道者,妻皆妇道也。谓弟之妻妇者,是嫂亦可谓之母乎?故名者,人治之大者也,可无慎乎?”妻子与丈夫的兄弟同属平辈,既不是母辈,也不是媳辈。贾公彦疏释义为:“若著服,则相亲近于淫乱,故不著服;推而远之,远乎淫乱,故无服也。”嫂、叔之间本就没有名正言顺的伦理关系,没有母、妇之名,只能假借嫂、叔之号。故而,禁止嫂叔互服,恐嫂叔之间有淫乱之名,这即是所谓男女大防,也是古代原始性别观念的体现。不过,妻子为丈夫的兄弟之妻,也就是妯娌之间还是可以服小功服的。《仪礼·丧服》:“传曰:娣姒妇者,弟长也。何以小功也?以为相与居室中,则生小功之亲焉。”妇人与叔叔的妻子每日相居于室中,且同为女性,理应亲密无间。不仅如此,妇人还要为妯娌的子女服齐衰一年,“夫之昆弟之子。传曰:何以期也?报之也”。因为此时的妇人是妯娌子女无可辩驳的长辈,但与平辈的叔叔则理当避嫌,这和“男女七岁不同席”所蕴含的道理是完全相同的。

而且,男女服制还有一点差异,就是男女婚嫁前后服丧有很大的不同。男子无论婚否,其服制都与之前别无二致。但妇女不一样,以婚嫁作为分水岭,出嫁前对本宗亲属之服与男子相同,而在出嫁后,对外亲服制依旧,本宗亲服除祖父母、曾祖父母、高祖父母之外,其余均须降低一至二等。“缌麻”服也会因为降服而变成“无服”。那什么是降服呢?这是丧服学中一个专有的概念:丧服降低一等为“降服” 。如子为父母应服三年之丧,其已出继者,则为本生父母降三年之服为一年之服。女子出嫁后为本宗亲属降服,这就意味着妇女会疏远甚至失去很多母家的亲戚,彻底从自己少女时代就熟悉的环境中剥离出来,进入了夫家的新父权体系。从社会网络分析的视角来看,本宗亲属是女子生活中可供依赖的主要社会资源。但女子出嫁后,很多以父親为中心构建起的本宗亲属体系便不再视其为一家人。自此以后在娘家成为“外人”,她的生死荣辱乃至礼仪节度都与丈夫紧紧地捆绑在了一起。这在丧服中又是一重对女子的不公正对待,也可见古代宗法制度下重男不重女的基本规则。

对女子的束缚还不止如此,即使是嫁作人妇,也有嫡庶尊卑之分。丧服中对待此标准也是严格执行的。比如对嫡子的妻子就要服大功九月,而对庶子的妻子服丧规格就要降低,只能服小功五月。而妾更是丧服中女性的底层,除了自己的儿子,没有任何人会为妾服丧。不仅如此,妾除了要为公公、婆婆及丈夫等一众夫宗亲属服丧之外,还要为丈夫的嫡妻服丧。因为古人认为,嫡妻就相当于是妾的女君,亦拥有绝对的压制身份。

综上可知,妇人的地位从丧服中就可见一斑,以上所列丧服制度的五个等级和针对妇女的特殊规则均体现出明显的性别不平等,直接或间接地反映出父权制社会性别制度对女性的压迫和歧视。

但令人惊奇的是,一些丧服中针对女性的规则在唐代发生了很大的扭转。众所周知,唐代是一个繁荣而强盛的朝代,使人称奇的不仅仅是它强大的文化实力,还有女性地位的显著提升。与此同时,丧服制度也伴随着唐礼的几次修订而发生了异乎寻常的变化。这些改制大多都出自统治者的手笔,最终也为礼制的变革留下了更加合理的内容和更加包容的改进空间。以下列举几个典型的与妇女有关的范例:

1.嫂叔无服。《旧唐书·礼仪志》记载:“贞观十四年(640年),太宗因修礼官奏事之次,言及丧服,太宗曰:‘同爨(指同居同炊)尚有缌麻之恩,而嫂叔无服。”大意是说,修订礼典的官员向太宗奏请修改礼例的次序,讨论到丧服时,太宗给出了自己的建议:同居同食的人尚且要为对方服缌麻服,嫂叔好歹还有名义上的亲缘关系,怎能彼此无服呢?于是命令侍中魏征、礼部侍郎令狐德棻与礼官共同商榷解决此事。很显然,嫂叔无服这种规则虽然能别嫌疑,但太宗认为这也是绝人情的表现。“礼非从天降,非从地出,人情而已矣。”而后来魏征等大臣依照太宗的建议再次请奏:“嫂叔旧无服,今请服小功五月服。”太宗准奏后下诏将此例编入《贞观礼》。

传统礼制中规定“嫂叔无服”,是为了维护男女有别、内外有序的家庭伦理。一方面是因为妇女是从外姓嫁入本宗的,她的一切行为意志均围绕着丈夫而展开。但理论上来说媳妇和丈夫家的亲属没有任何血缘关系,夫家的长辈对媳妇只有“尊”,没有“亲”;另一方面叔与嫂是平辈,大多年纪相近,且古代往往都是几代人共同组建成一个大家庭,叔嫂之间同居同食的情况非常多。所以出于男女大防的考虑,嫂叔无服也是为了严禁家族内部出现有伤风化的败俗之事。

但僵硬的礼法规定显然也不能适应所有的具体情况,所以时时调整礼例的做法是合理并且十分有必要的。比如嫂叔虽然是平辈,但是在几世累居的大家族中,时常会出现“有长年之嫂,遇孩童之叔”的情况。年龄很小的幼童作为叔叔与年纪较长的嫂子共同起居,做嫂子的经常会不辞劳苦地照顾尚为幼童的叔叔,将叔叔视如己出,“劬劳鞠养,情若所生,分饥共寒,契阔偕老”。叔叔也会在嫂子的照顾下与其建立起深厚的感情,成年了以后将嫂子视作亲母,报答嫂子的抚育照料之恩。因此,如果强行规定有感情基础的叔嫂之间不能服丧,无异于剥夺人情,也是将嫂子多年来对小叔的恩情尽数否认,这无疑对尽心竭力照顾小叔的妇女是一种不公平的对待。幸运的是,到了风气开放的唐代,束缚妇女人情伦理的枷锁终于稍稍松动,再加上注重缘情制礼的太宗有意推动丧服的重新改革,才使得这一不太合理的制度得到改进。正如令狐德棻所云:“制服虽系于名,亦缘恩之薄厚也。……在其生也,受之同于骨肉,及其死也则曰:‘推而远之,求其本原,深所未谕。 若推而远之为是,则不可生而同居;生而同居之为是,则不可死同行路。重其生而轻其死,厚其始薄其终,称情立文,其义安在?”在这里令狐德棻指出了先王之礼过于注重名分,而忽略了人与人之间的恩情厚薄。嫂叔无服本意是想要“推而远之”,但也会有长嫂抚养幼叔的情况发生,这就需要适当地对丧服旧制进行重新勘定。

2.父在为母服。到了高宗上元元年(674年),天后武则天也对丧服旧例的改正提出了建议。她向高宗奏请,将父在时为生母所服的齐衰杖期(即拄着丧杖服一年丧)改为齐衰三年。武则天作为女性,想必对母亲的恩情和付出更能够感同身受,所以改动了对亲母的丧服。“夫礼缘人情而立制,因时事而为范,变古者未必是,循旧者不足多也。至如父在为母止服一期,虽新丧三年,服由尊降。窃谓子之于母,慈爱特深,非母不生,非母不育,推燥居湿,咽苦吐甘,生养劳瘁,恩斯极矣。所以禽兽之情尤知其母,三年在怀,理宜崇报。若父在为母服只一期,尊父之敬虽周,服母之慈有阙,且齐斩之制,是为差减,更令周以一期,恐伤人子之志。”武后认为,母亲对于孩子的慈爱之情要更甚于父亲,若没有母亲,就没有孩子所拥有的一切。且禽兽还能知认其母,而婴幼儿成长的头三年无不是在母亲的怀抱中度过,所以这份沉甸甸的恩情值得更高的丧服规格。若是只为母亲服一年的丧服,恐怕会伤害为人子的感情。起初这份提议受到了很多大臣的阻拦。三年之服是尤为隆重的服饰,在丧服中抬高母亲的地位会对“夫为妻纲”“妻卑夫尊”的传统教条产生很大的不利影响。但高宗鉴于武后此举有助于彰显孝道、调整风俗,破例批准了武后的奏请。此后,在武则天执政期间,将此条例又编入了《垂拱格》中,把“为母服丧三年”以法律形式正式确定了下来,成为人人都必须遵守的新服制。

通过对唐朝几次服叙改革的分析我们可以发现,在唐代的新礼典中,嫁入夫家的女性,不论是母亲还是妻子,地位都有了提升。这些变动冲击了千年来人们对外亲之族的蔑视与打压,“母尊”的地位与威望首次得到了树立,妇女也从父权的束缚中有所解脱。唐代的丧服改革更加突出了外姓妇女在家族中的地位,她们不再完全作为男人的附属品而存在。虽然无法在礼仪上与男性平起平坐,但至少服叙变革为妇女在夫家争取到了一定的话语权。

通过以上论述可知,妇女在古代是一个地位比较卑下的群体。在先秦典籍中,与男子服丧有大篇幅的笔墨描写不同,妇女的丧服则描述甚少,缺乏很多细节。而且从《仪礼·丧服》中能够看出礼书对妇女服丧设置了更多禁忌与约束,类似于妇人不贰斩以及妇人不杖等礼例。这对妇女来说无疑是一种不公平的对待。不过在唐代,相对自由开放的社会风气推动了唐礼的修订,妇女服丧的规则也受到了一定冲击,妻子及外亲的地位在丧服中得到了明显提升。原本的嫂叔无服变为了服小功五月,对生母的丧服也由一年变为三年,这足以说明束缚女性的枷锁在唐代逐渐松动。虽然后世的妇女地位没能接续唐代的萌芽,但这仍然是丧服史上难得出现的特殊待遇。因此,妇女应该如何服丧这个论题,自始至终都与时代发展有着深刻的联系,不可单独剥离开来看待。

注释

① 杖:居丧期间所执的丧杖。期:一年之丧。期服用杖的称“杖期”,反之则称“不杖期”。

参考文献

[1] 郑玄,注;孔颖达,疏. 礼记注疏[M]. 方向东,点校. 北京:中华书局,2021.

[2] 旧唐书:卷27·礼仪志七[M]. 北京:中华书局,1975.

[3] 唐會要:卷37·服纪上[M]. 北京:中华书局,1998.