跨学科主题教学的价值、主题框架内容及方法

文明风

【摘 要】跨学科主题教学有利于更好地发展学生的知识、技能、情感。主题是跨学科教学的纽带,跨学科主题教学可借鉴IB课程中“我是谁”“我身处的时空”“如何表达自己”“如何组织自己”“世界如何运转”“共享地球”的主题内容框架,达到概念、技能、态度和行动四个方面的目标。在具体教学中,先明确教学步骤,再开发适合的课程模式,最后运用適当的方法开展教学。

【关键词】跨学科主题教学 主题框架 内容方法

【中图分类号】G40 【文献标识码】A 【文章编号】1002-3275(2024)02-16-04

社会不断变化发展,涌现出越来越多的新信息,学生必须具备整合知识、综合学习的能力。基于这一背景,开展跨学科主题教学显得尤为必要。

一、跨学科主题教学的价值

分科教学可以在短时间内帮助学生高效率地获取学科知识,但是从长远发展来看,分科知识不利于综合解决实际问题。在跨学科主题教学中,教师围绕一个特定的主题,将多个相关学科领域的知识和技能串联起来,让学生综合运用知识解决问题并完成任务。跨学科教学的主题基本以社会问题为主,将学科知识整合、相联系,并且在教学过程中注重学生的参与协作,有利于培养学生的社会情感,帮助学生全面理解学科知识,并发展“4C”技能。

(一)培养学生的社会情感

《义务教育课程方案(2022年版)》明确指出:“原则上,各门课程用不少于10%的课时设计跨学科主题学习。可设计拓展内容,供学有余力或有兴趣爱好的学生选学,注重让学生经历活动过程,强化情感价值体验。”

依赖记忆的课程教学会更强调学生个人的努力,忽略学生对社会责任感、全球跨文化、生命等更宏大主题的思考和把握。在这种课程导向下,学生缺少对自然万物和社会更深层次的体察和同理心,无法整合不同学科领域的知识来理解社会事件,无法进行改变生活世界的可能性探索。跨学科主题教学指向创造,通过揭示自然和社会中的现象、问题,带给学生新奇的感受,使学生开启探索性的理解之路。这样的课程无法用记忆来框定,它需要学生和教师共同体验、互动与生成,而正是在与不确定的知识、现象对话的过程中学生获得了最深刻的记忆。因此,跨学科主题教学能够带给学生更为丰富的课程体验,进而在体验中更有利于培养学生的社会情感。

(二)帮助学生全面理解学科知识

跨学科主题教学活动基于现实世界的挑战,将现实世界的问题作为跨学科研究的重点,从而使孤立的学科知识或能力联系起来。它可以帮助学生形成与有形和抽象相关的复杂认知结构。跨学科主题教学在跨学科知识中寻求共性要素,通过衔接、重组等方式将知识要素整合成一个有机整体,打破学科界限,使教学更加集中和连贯,帮助学生对学科知识形成更全面的理解和认识。

另外,不同学科的知识可以以主题为节点联系起来,如此一来,主题便成为打破学科知识边界、整合学科知识的桥梁。跨学科主题教学作为跨学科学习的“连接枢纽”,帮助学生纵向确定学科内部知识体系的发展脉络,横向连接跨学科概念,形成知识网络。[1]

(三)发展学生“4C”技能

批判性思维(critical thinking)、沟通能力(communication ability)、协作能力(collaboration ability)、创造能力(creativity ability)是21世纪学生应具备的四项基本技能。跨学科主题教学已成为培养学生“4C”技能的重要教育载体,其内涵与“4C”技能的培养要求不谋而合。

现实世界的问题通常是多学科的,并且出现在复杂的系统中,这些问题经常与系统交织在一起,需要具备解决问题的能力、独创性和各方的参与。[2]跨学科主题多元化,往往涉及多样化且有趣的知识,可激发学生的学习兴趣,促使学生积极参与,并对相关知识和技能进行批判性思考。以现实世界的挑战为中心的跨学科主题学习环境可以培养学生在开放实践中的创造性思维,同时鼓励团队沟通和协作,学生通过提问发展批判性思维。[3]

二、跨学科主题教学的内容目标

(一)跨学科主题教学的内容

跨学科主题教学是课程标准提出的要求,是为了更好地发展学生的知识、技能、情感,符合对学生核心素养的培养要求和社会对综合人才的需求。主题是跨学科教学的纽带,它将各个学科联系起来,串联起跨学科教学的内容,因此跨学科主题教学首先要确定主题。

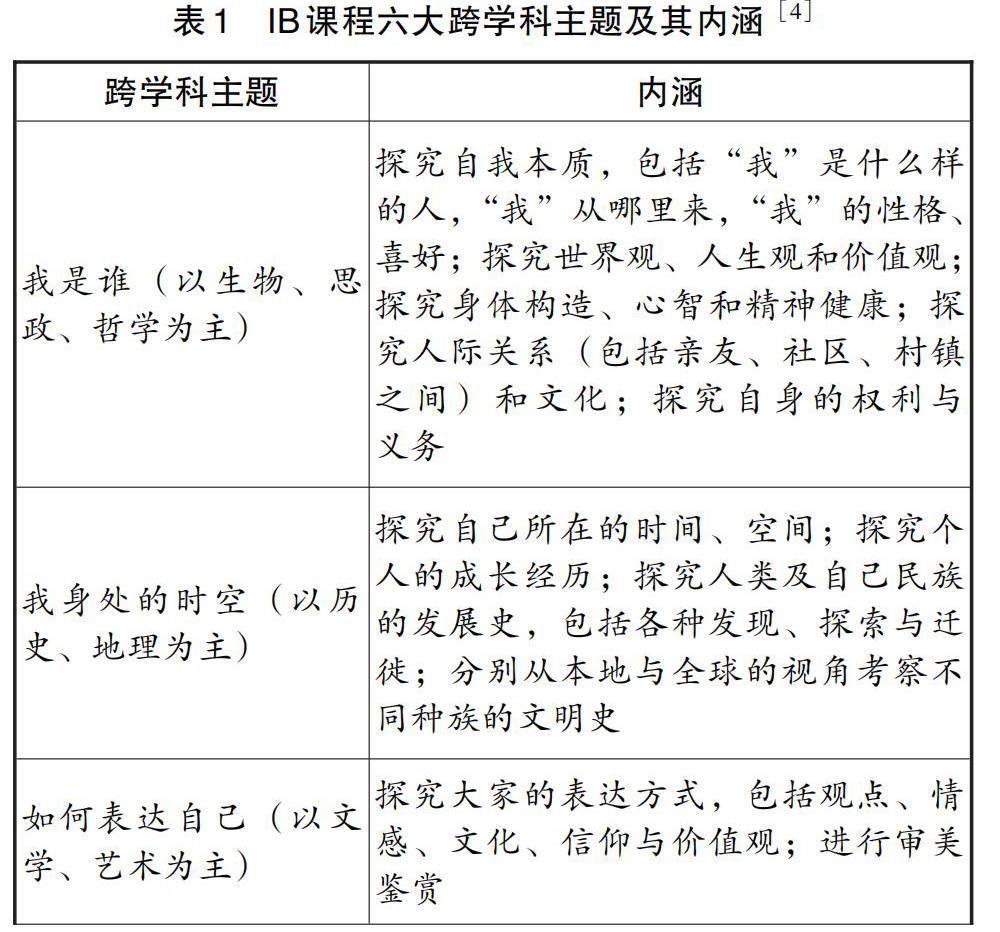

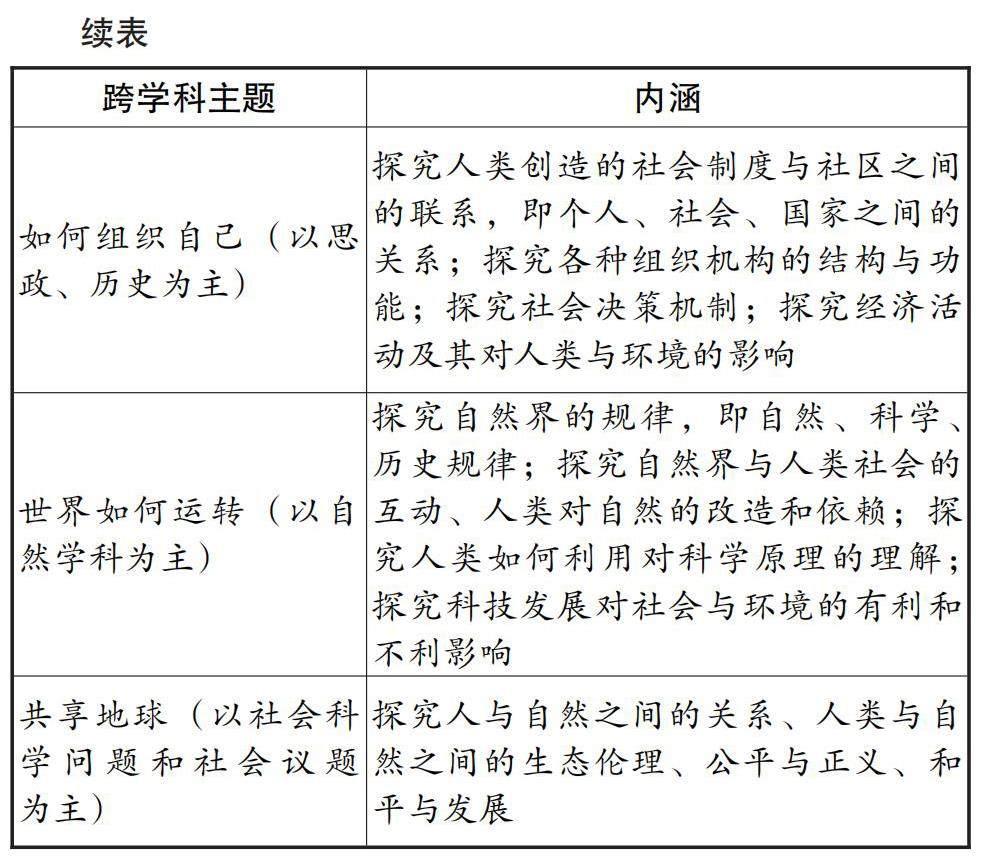

可以借鉴国际预科证书课程(International Baccalaureate Diploma Programme,简称IB课程)开展跨学科主题教学。IB课程以六个主题作为跨学科主题教学的内容框架,本文对其内容进行调整,如表1所示。

六大跨学科主题包括学生可探究的具有全球性意义的根本性问题,指向人类、世界、宇宙的普世性、根本性重要议题,教师可将相关学科知识尽可能地整合在这些主题中。这六大主题下又可以设置小主题,如“世界如何运转”以自然规律、科学现象为主,让学生探索身边的科学,结合自然学科知识探究生活中的各种物理、化学现象(水的蒸发、结冰、融化,声音的传播,金属的腐蚀与防护,光合作用等)。从“这一切是由什么构成的”和“这一切是如何发生的”研究出发,了解并解释生活中无处不在的科学现象。各个年级都要围绕主题确定学生可接受和感兴趣的小主题,学习过程由浅入深、循序渐进。

(二)六大跨学科主题教学的目标

这六大主题教学指向四个目标:概念、技能、态度和行动。

第一目标为概念。包含形式、功能、原因、变化、联系、观点、责任、反思在内的八个子概念。这些重要概念也称为关键性问题,为教师和学生提供了思考世界的概念透镜,启迪学生开展更广泛、更深入的探究。

第二目标为技能。技能是指基于单学科和跨学科的学习逐渐形成的应对千变万化、充满挑战的世界的各种能力。包含社交技能、沟通技能、思考技能、研究技能以及自我管理技能,是跨学科所需和所发展的各种技能。每一个技能都包含一系列的子技能,如社交技能包含责任、尊重、合作、化解矛盾、做决定、在小组中担任一定角色等子技能。

第三目标为态度。态度指学生表现出的基本价值观,以及对学习、环境、人的认识。态度指向个人的身心健康和集体利益,包括欣赏、使命感、信心、合作、创造力、好奇心、移情、热情、独立性、正直、尊重、宽容在内的十二个内容。

第四目标是行动。行动指将以上各项要素付诸实践。在跨学科主题教学理念中,教育须打破知识教育的藩篱,要拓展培养学生的社会责任感,在探究知识后将社会责任感落实到行动中,做到知行合一。

三、跨学科主题教学的方法

了解了跨学科主题教学的价值和确定了跨学科主题教学的内容后,需探讨跨学科主题教学的方法。首先要开发教学步骤,其次要开发一种课程模式来落实教学,最后要运用适当的方法和教学步骤在“4+1”课程模式中开展教学。

(一)开发跨学科主题教学的基本步骤

开发跨学科主题教学包括选择主题、写概述、确定教学资源、组织学习内容、布置环境、安排结尾活动、评价等基本步骤。[5]

一是选择主题。在六大主题中根据学生的年级选择适合他们的主题,如果教学团队是第一次在综合课程中合作,应该考虑选择微小的主题。

二是写概述。教师需简单写出主题概述或概要,包括概念、技能、态度和行动四个目标。

三是确定教学资源。考虑和准备教学资源,包括技术资源(如实验器材、视频音频、教具等)和社区资源(如要协商好校外场地)。

四是组织学习内容。首先选择与学生生活实际相关的主题;其次根据主题选择和组织相关的学习内容,并基于前置问题了解学生对相关主题的认识;最后设计模拟学生可能会参与的活动。这些活动包括通过建构知识表达对概念的理解、讨论真实的问题、在实验中观察记录、实地考察、研学旅行、访谈、角色扮演、解决问题过程的汇报、绘画展示、分享经验、师生评价等。活动主要以满足学生的好奇心和求知欲为目的,因此学生在经历活动后知识会得到更进一步的拓展。

五是布置环境。选择与主题相关的材料,设计和布置教室环境,或选择合适的场地,营造身临其境的氛围,以激发学生的兴趣和求知欲。方法如下:展示一首歌、一个社会议题、一幅画、一个视听影像;进行考察探究活动,进行一场角色扮演,安排一份访问社区专业人员的时间表和问题清单;提出一个现实生活的问题,组织学习小组讨论分析问题。

六是安排结尾活动。教师与学生共同协作,设计一个总结方式,引导学生分享自己的收获和疑问。总结方式可以包括书面表述(如手抄报、黑板报、记录表等)和语言陈述两种方式。

七是评价环节。可以采用诊断性评价、形成性评价、总结性评价三种评价方法。诊断性评价是在单元开始前,了解学生已经知道什么,或者考查他们已知道的与主题有关的内容。形成性评价是每日不间断地评价,用以确定学生日常学习情况。在形成性评价中,教师分阶段记录每次布置给学生的作文、家庭作业、小测验以及参与课堂学习的情况,并记录在评分指南上。总结性评价是总结学生从该单元中实际学到了什么。

(二)开展“4+1”课程模式

“4+1”课程模式是每周用1天的时间实现完全的跨学科主题教学,对常态课程的“4”产生积极作用,从而实现“4+1>5”的效果。

这一课程模式的精髓在于结构的平衡,不扰乱分科教育,也不让综合部分比重过大,每周1天的时间实现完全的跨学科的主题教学,教师使两种课程模式产生强关联。[6]

“4+1”的配比是为了适应我国分科教学的常规形式,不至于让跨学科教学部分比重过大,出现混乱,从而有效平衡分科教学与跨学科教学,使之互相补充,全面发展学生,既学习知识又学习能力。

(三)采用多元化教学方法

笔者通过文献阅读整理了适合跨学科主题教学的一些方法,但各个方法不是泾渭分明的,可以互相融合,如可以在现象教学中融入研学旅行。

1.现象教学

现象教学中的“现象”一词指可观测到的现象,也包含社会现象,因此它是超越学科边界的。现象教学可以培养学生面向未来与生活时所需的核心能力,要基于本土情境,强调学生的积极参与和社会建构。[7]现象教学的第一个特征就是跨学科,教学内容指向社会现象,如“科技和环境变化”“气候变化与生物多样性”等。第二个特征指向真实的任务。任务目标的选择更多地来自学生日常所能接触到的现象,如设计景点旅行方案,这样的项目任务更加生活化和情境化,有助于学生体认和理解。

2.项目式学习

在项目式学习过程中,教师将学生的学习任务当作项目处理,使学生在真实性问题、开放性情境、综合性学科协同下分析、解决问题并展示项目成果。另外,学生需协同合作,利用所学的相关知识和查找的信息资料,像职业人员或科研人员一样完成工作。项目式学习注重形成性评价,以多主体、多元化评价学生知识、能力、品格、素养情况。[8]教师可以把一个主题融入一个项目,然后依据项目分析课(分析问题)、项目研究课(解决问题)、项目汇报课(展示评价)三个步骤开展项目教学,项目最好具有实际生活价值。[9]

3.研学旅行

2016年教育部等11部門颁布的《关于推进中小学生研学旅行的意见》提出,研学旅行是学校教育和校外教育衔接的创新形式,是教育教学的重要内容,是综合实践育人的有效途径。研学旅行往往融入自然、历史、人文、科技、地理等主题,诸多主题可让学生在研学中找到自己感兴趣的内容。在教育教学实践中可以开展跨学科主题式知识研学、学科焦点式知识研学、郊游研学等。[10]无论哪种形式都可以让学生学习到广泛综合的知识,在积累生活技能的同时放松身心。

【参考文献】

[1]YE PQ,XU X H. A case study of interdisciplinary thematic learning curriculum to cultivate“4C skills”[J].Frontiers in Psychology,2023,14(7):6.

[2]同[1]1.

[3]同[1]1.

[4]国际文凭组织.小学项目的实施:国际初等教育课程框架[R].国际文凭组织,2010:12.

[5]PATRICIA L ROBERTS,RICHARD D K.跨学科主题单元教学指南[M].李亦菲,等译.北京:中国轻工业出版社,2005:29-30.

[6]张悦颖,夏雪梅.跨学科的项目化学习:“4+1”课程实践手册[M].北京:教育科学出版社,2018:49.

[7]李艳,李家成.芬兰现象教学的外在特征与内在机理[J].比较教育研究,2022,44(12):62-70.

[8]王恒富.项目式学习的价值定位与应然选择:以“‘运河思政:跨学科协同育人探索”项目为例[J].中学政治教学参考,2023(1):24-27.

[9]韩思思,杨杰.基于项目的初中物理与工程跨学科实践:以“制作潜水艇模型”项目为例[J].物理教师,2023,44(1):40-43.

[10]仇盼盼.研学旅行课程知识的默会原理及其培养[J].中国教育学刊,2022(4):74-78.