由“林下”进入文本深处

陈洪

一度显赫的“红学”,近年来渐趋冷清。其中原因固然很多,但决定性的似乎要从研究路径方面寻找。所谓“红学”,在很大程度上就是“寻根”,即作品的故事由何而生。索隐派到历史中、政治中按图索骥;考证派到作者家世中、经历中考察原型。两派一度势成水火,遂有新红学、旧红学之称(如同佛教之有大、小乘,乃后来居上者所派定)。不过,如果我们深入一层,新、旧红学在研究理路上实有高度吻合、会通的地方。简言之,两派都认为小说的故事是真实生活的“拷贝”,小说中的人物是现实中人物的“镜像”。区别只在于:是向历史中寻“拷贝”之原版、“镜像”之真人,抑或到作者身世中寻找。

毋庸讳言,两派皆有其合理性,但也皆有其合理之限度,但身处其中者往往当局则迷。而由于对所持方法之限度的忽视,以致花了大量功夫,路反而越走越窄。

其实,还有一条更宽广的道路。

一部文学作品的产生,有两个必不可少的前提:一个是文化/文学的血脉传承,一个是作者所在族群当下的生存状态(当然,前提条件要在创作主体的作用下方可体现到书写之中)。特别是对于长篇叙事文学来说,这两个前提和作品的关系可以用“皮之不存,毛将焉附”来形容。而文化/文学的血脉传承最直接的表现就是在作家使用的语词上。

本文就尝试从文化/文学血脉传承的角度来对《红楼梦》的深层内涵做一探索。

壹

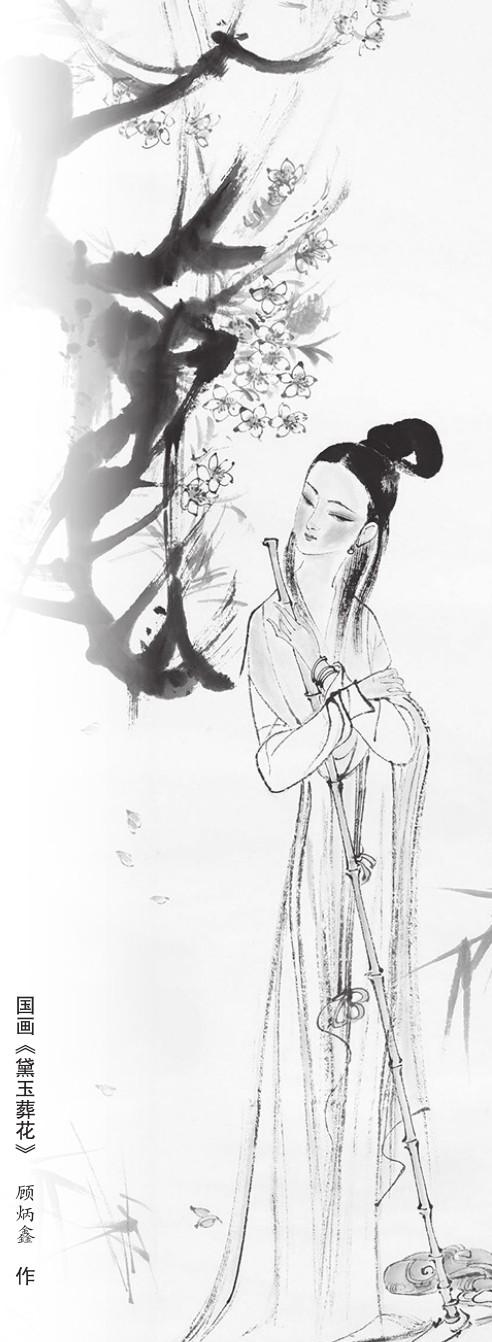

《红楼梦》阅读、赏析、研究中有一个百年大难题,就是如何认识、评价林黛玉与薛宝钗,也就是所谓“林薛优劣辨”。 清末,邹弢在《三借庐笔谈》中讲述了一个有趣的故事:

许伯谦茂才绍源论《红楼梦》,尊薛而抑林,谓黛玉尖酸,宝钗端重,直被作者瞒过。……己卯春,余与伯谦论此书,一言不合,遂相龃龉,几挥老拳,而毓仙排解之,于是两人誓不共谈《红楼》。

那个时代谈论《红楼梦》,没有什么“先觉”“叛逆”之类的视角或话题,所以“林薛优劣”几乎是人人要表态的问题。到了俞平伯的笔下,惟务折中,提出“双峰对峙,二水分流”,主张春兰秋菊各极一时之秀。

作品中是怎么描写的呢?我们不妨先胪列一下文本中的有关描写,然后,再来思考如何解读。

以作者口吻比较林薛二人,首推第五回的一段文字。这是薛宝钗刚刚来到贾府寄居之时:

如今且说林黛玉自在荣府以来,贾母万般怜爱,寝食起居,一如宝玉,迎春、探春、惜春三个亲孙女倒且靠后;便是宝玉和黛玉二人之间之亲密友爱处,亦自较别个不同,日则同行同坐,夜则同息同止,真是言和意顺,略无参商。不想如今忽然来了一个薛宝钗,年岁虽大不多,然品格端方,容貌丰美,人多谓黛玉所不及。而且宝钗行为豁达,随分从时,不比黛玉孤高自许,目无下尘,故比黛玉大得下人之心。便是那些小丫头子们,亦多喜与宝钗去顽。因此黛玉心中便有些悒郁不忿之意,宝钗却浑然不觉。

这一大段林薛比较,字面上全是薛优于林:“年岁虽大不多,然品格端方,容貌丰美,人多谓黛玉所不及。”“黛玉不及”,看似已作定评,但其实不尽然。因为前面还有一个限定:“人多谓”。这句话怎么理解?作者在这里说的是“众人”的看法。于是,就有两层意思存在了:一层是薛宝钗确有很多长处,像“容貌丰美、品德端方”等,这是表面的意思,读者一眼就能看出来;还有一层是较为隐蔽的,读者会有感觉,但不细想便不显豁,这就是薛宝钗会赢得一般舆论的好评。

我国古代对于个人与社会的关系历来有两种倾向,一种是“克己复礼”——约束自己的个性与欲望,使行为合乎礼法的要求,也就是遵从社会通行的规则。这是孔子提出的。但是孔子又强调,这一倾向走向极端就是“乡愿”,“乡愿,德之贼也”:

子贡问曰:“乡人皆好之,何如?”子曰:“未可也。”

——《论语·子路》

孟子对此有更为激烈的论述,说明不讲原则赢得舆论好评对于社会道德的危害:

阉然媚于世也者,是乡原也……同乎流俗,合乎污世,居之似忠信,行之似廉洁,众皆悦之,自以为是,而不可与入尧舜之道,故曰“德之贼”也。

——《孟子·尽心下》

当然,不能说作者这里就是把薛宝钗判定为“乡愿”了——毕竟此时的薛宝钗还只是个少女。但文本的叙事口吻却略有把读者的感受朝这个方向引导的嫌疑,如“故比黛玉大得下人之心”“人多谓黛玉所不及”。“得人心”“人多谓”,显然强调的是“人缘”。也就是说,薛宝钗一来,就在“人缘”上压倒了林黛玉。一般而言,在现实生活中对礼教反感的人、个性较强的人,都不会喜欢薛宝钗,根子就在这个地方种下。

不过,从整个文本来看,作者对待这两个形象的态度又不如此简单。后文的笔墨中,写薛宝钗善于笼络人心还有几处,不过贬斥的意味并不显豁。更多的毋宁说是刻画一个精明达理形象所必需。而在接下来的几十回书中,作者写黛玉、宝钗的重点更多放到了对学识与才情的加意渲染上。如“宝玉悟禅机”,让钗、黛一起来与贾宝玉“斗机锋”,二人的才学与悟性不相上下。还有一段是结诗社,让钗、黛来显扬各自的诗才。结果,咏海棠二人平分秋色,咏菊花黛玉夺魁,咏螃蟹宝钗称绝。从这些小地方看来,作者对黛玉、宝钗都极为欣赏,是把她二人当作旗鼓相当的形象来刻画的。更有趣的一段是二十回的“俏语谑娇音”:

湘云走来,笑道:“二哥哥,林姐姐,你们天天一处顽,我好容易来了,也不理我一理儿。”……“他再不放人一点儿,专挑人的不好。你自己便比世人好,也不犯着见一个打趣一个。指出一个人来,你敢挑他,我就伏你。”黛玉忙问是谁。湘云道:“你敢挑宝姐姐的短处,就算你是好的。我算不如你,他怎么不及你呢。”黛玉聽了,冷笑道:“我当是谁,原来是他!我那里敢挑他呢。”

三人斗嘴,薛宝钗虽不在场,却借史湘云之口使她出场——“你敢挑宝姐姐的短处,就算你是好的”“我哪里敢挑她呢”。这样,薛宝钗在同龄人中的威信,特别是“无懈可击”的人格特点,便又一次得到了强化;同时,也表明薛的影子始终笼罩在林的心头,她的形象,不论她在场与否,总是在她们这几个小朋友的生活圈子里存在,并发挥着影响。

这一大段文字,使得“双峰对峙”的意味进一步得到增强。薛宝钗身上的笔墨虽不多,但表现力很强。而林黛玉则“物极必反”,看似“小性”越来越厉害,其实从此开始出现转折,终至于“兰言解疑癖”“互剖金兰语”,而后林薛竟成知交。总体看,这三个女孩子的“群戏”,作者的笔墨生动灵妙至极,而于彼此之间大多数场合是没有轩轾的。

现在我们可以得出一个结论:作为书中的主角,贾宝玉对薛宝钗的基本态度是喜爱加尊敬,对林黛玉的基本态度是怜爱加赞赏。作者曹雪芹的态度如何呢?在这一点上,可以讲,贾宝玉的态度就代表了作者的态度,亦即:1.基本态度都是肯定的,2.各有各的长处,3.对林黛玉的欣赏、怜惜,乃至悲悯更多一些。

接下来会有一个问题:薛宝钗、林黛玉,乃至史湘云等,是不是作者现实生活中的人物?我们知道,有所谓“红学家”认定《红楼梦》是严格的“自叙传”,所以得出了“曹雪芹最终娶了史湘云”这种类似关公战秦琼式的论断。其实,这真的是一个伪问题,既不可能证实,也不可能证伪,而且也没有什么意义。如果一定要认死理地问下去,那我的回答是:从曹雪芹生平遭际看,他不可能真实经历过大观园那样的生活;倒是在文化传统中会给他塑造这样艺术形象的启发与灵感。

实际上,薛宝钗与林黛玉的“双峰对峙,二水分流”,可以追溯到一种源远流长的“文化/审美”传统。

《世说新语·贤媛》篇中有一段影响广远的故实:

谢遏绝重其姊,张玄常称其妹,欲与敌之。有济尼者,并游张谢二家。人问其优劣,答曰:“王夫人(谢道蕴——今按)神情散朗,故有林下风气;顾家妇清心玉映,自是闺房之秀。”

这一佳话也见于《晋书》的《列女传》,文字小有异同:

初,同郡张玄妹亦有才质,适于顾氏。玄每称之,以敌道韫。有济尼者,游于二家。或问之,济尼答曰:“王夫人神情散朗,故有林下风气;顾家妇清心玉映,自是闺房之秀。”

这里出现了两个相对待的人物:“王夫人(即谢道韫)”与“顾家妇”;同时也产生了两个相对待的评语:“林下风气”与“闺房之秀”。

这位被形容为具有“林下风气”的谢道韫,还有一段在民间知名度更高的故事,就是以“未若柳絮因风起”来咏雪,从而获得了“咏絮之才”的美名。而“咏絮”也把《红楼梦》与《世说新语》拉上了关系。《红楼梦》第五回写贾宝玉在太虚幻境观看《金陵十二钗正册》,见头一页上“有四句言词”,道是:

可叹停机德,堪怜咏絮才。

玉带林中挂,金簪雪里埋。

“玉带林”显然是“林黛玉”的倒置,而“咏絮才”三个字便十分明确地把林黛玉与“林下风气”的谢道韫联系起来了;同时,前面两句以“咏絮才”与“停机德”相对举,也与“林下风气”与“闺房之秀”的对举产生了类似“同形同构”的关系。

我们不妨追问一句:“林下风气”又是什么意思呢?

若仅从《世说新语》这一段文字看,“林下风气”就是“神情散朗”。可“神情散朗”又是什么意思呢?这很大程度上是可意会难言传了。不过我们可以把视野打开一些,从当时的思想文化背景来找答案。谈“林下风气”,离不开“魏晋风度”。我们都知道“竹林七贤”是魏晋风度的代表,而他们的另一称谓就是“林下诸贤”(《世说新语·赏誉》)。所以,“林下风气”就是竹林七贤们代表的风气。

“林”黛玉之“林”,经谢道韫而与“林下风气”有了关联,进而使得林黛玉的精神气质与“竹林”七贤有了若隐若现的关联。这里还一个重要的旁证,就是作品里安排林黛玉住到“潇湘馆”,又别号“潇湘妃子”,且反复渲染林黛玉喜竹、比德于竹(“潇湘”喻指斑竹)。这都使得林黛玉之“林”与竹林七贤的“林”更清晰地关联起来——这在古代文化人通常的语境中,可不是什么偏僻而需要索隐的话语。

稍早于谢道韫时代的嵇康,是竹林七贤的领袖。《世说新语》形容嵇康是“爽朗清举”(与“神情散朗”相近),“ 若孤松之独立”,“肃肃如松下风”,也就是潇洒,脱俗,有独立人格。他提出了“越名教而任自然”的著名观点,把“自然”与“名教”对立起来。他又在《与山巨源绝交书》中,表达自己不愿入朝为官的意愿时讲,自己好比一头野鹿,“虽饰以金镳,飨以嘉肴,愈思长林而志在丰草也”。“长林丰草”,可以看作是“任自然”的象征性表达,与“林下”也有某种意味上的相通。劉义庆没有嵇康那么偏激,《世说新语》的《贤媛》篇赞美了谢道韫的“林下风气”,但也给“闺房之秀”留下了一定的空间。既称“闺房”,自然就不是“林下”的潇洒自在,一定程度上有“名教”约束的意味。刘义庆的基本态度是:高度赞赏谢才女的“林下风气”,但也肯定顾家妇的“闺房之秀”。

随着《世说新语》在士人阶层的广泛传播,“林下”逐渐成为了常见的文化符号。如“林下”这一意象,便在《全唐诗》中出现了246次。著名诗人多有吟及“林下”意象之作,如太白《安陆白兆山桃花岩寄刘侍御绾》:“独此林下意,杳无区中縁。永辞绣衣客,千载方来旋。”乐天《老来生计》:“老来生计君看取,白日游行夜醉吟。陶令有田唯种黍,邓家无子不留金。人间荣耀因縁浅,林下幽闲气味深。烦虑渐销虚白长,一年心胜一年心。”《狂吟》:“亦知世是休明世,自想身非富贵身。但恐人间为长物,不如林下作遗民。”宋人同样喜用这一意象,如司马光《野轩》:“黄鸡白酒田间乐,藜杖葛巾林下风。”邵雍《初夏闲吟》“林下一般闲富贵,何尝更肯让公卿”等。其中意味大体相同,都是表现文人雅士疏离礼教羁勒、摆脱利禄枷锁、向往潇洒人生的情怀。

而《世说新语》设立的“林下风气”及“闺房之秀”这两种相对比的理想女性类型,其影响在后世逐渐超出了“贤媛”的范围,甚至形成了更普世的二元“文化/审美”模式。

如明代万历年间的文坛领袖王世贞评论赵孟頫的书法作品道:

褚妙在取态,赵贵主蔵锋;褚风韵遒逸飞动,真所谓“谢夫人有林下风气”;赵则结构精宻肉骨匀和,“顾家妇清心玉映,自是闺房之秀”。

这显然扩大了“世说”的“林下风气”的适用范围,而使其有了二元对待的一般审美模式的意义。

把“林下风气”继续用于人物品评,特别是用于杰出女性品评的,我们可以举出明末沈自征的《鹂吹集序》。《鹂吹集》是叶绍袁的夫人沈宜修的诗集,沈自征则是她的弟弟。《序》云:

吾姊之为人,天资髙明,真有林下风气。古来女史,桓孟不闻文藻,甄蔡未娴礼法,惟姊兼而有之……独赋性多愁,洞明禅理不能自解免……良由禀情特甚,触绪兴思,动成悲惋。

此文可注意的地方,首先是从“林下风气”的角度来赞美一位自己崇敬的女性,其次,作者把“林下风气”与“天资高明”“赋性多愁”“触绪兴思,动成悲惋”的形象联系到了一起。更可注意的是,作者虽高度称赞女性的“林下风气”,却又对“礼法”不能忘情,于是有“兼而有之”的理想。该文收辑在《午梦堂集》中。清前中期,《午梦堂集》因沈自征的外甥叶横山的刊刻,以及叶横山弟子沈德潜的揄扬,在文士中有相当广泛的传播与影响。

更有說服力的是纳兰性德的词作《眼儿媚》:

林下闺房世罕俦,偕隐足风流。今来忍见,孤鹤华表,人远罗浮。

中年定不禁哀乐,其奈忆曾游。浣花微雨,采菱斜日,欲去还留。

这是一首悼亡词。纳兰深情回忆自己的心上人,认为她是无与伦比的——“世罕俦”。而她的不可企及之处就在于“林下”与“闺房”的兼具并融。惟其如此,方成为“偕隐”的理想伴侣,才会有“足风流”的人生。考虑到纳兰性德对曹雪芹的多方面影响,“林下闺房”“偕隐风流”对于理解《红楼梦》的宝、黛、钗形象实为有力之启示。

就在曹雪芹的时代——乾隆朝的中前期,朝廷推出了一部大书《石渠宝笈》,其中收有永乐名臣姚广孝的一篇跋文。跋文是题在赵孟頫的夫人管道昇所绘《碧琅庵图》上的,文曰:

天地灵敏之气,钟于文士者非奇;而天地灵敏之气,钟于闺秀者为奇。管氏道升,赵魏公之内君也。贞静幽闲,笔墨灵异,披兹图,捧兹记,真闺中之秀,飘飘乎有林下风气者欤!

这里,既是以“林下风气”来赞美脱俗的女才子,也是把“林下风气”作为一种普适的审美标准来使用了。其中还有两点可注意,一是他提出的“天地灵敏之气所钟”的话语,至少可与《红楼梦》中贾雨村“天地清明灵秀之气所秉”的话语发生互文的关系;二是同时使用“闺中之秀”与“林下之风”来评价同一个女性,也就是所谓“灵异”与“贞静”同时体现于一个女人的身上,这典型地表现出男人们对“兼美”的期待。

这些,对于熟悉《红楼梦》的读者来说,难免不引起你更多方面的互文性联想。上面提到,曹雪芹在宿命性的判词——《金陵十二钗》正册第一篇中,便把林黛玉比做了有“林下风气”的谢道韫,“林下风气”与“林”黛玉之间的关联,应是毫无疑义的事情。而沈自征在以“林下风气”赞美自己崇敬的女性同时,又使用了“天资高明”“多愁”“悲惋”的形容词,这几乎可以看作是为林黛玉量身定制的。可以说,沈自征的“兼而有之”与《石渠宝笈》里“闺中之秀兼有飘飘乎林下风气”所表现出的价值观,便不失为解开曹雪芹“兼美之想”的一把钥匙——这都是流行于《红楼梦》同一时代的著作。

贰

如果说,我们从《红楼梦》第五回的判词入手,通过互文的追索、分析,为小说中林黛玉的形象以及林薛相对待的关系,找到其文化/文学的血脉的话,那么,循此思路,继续通过互文研究的方法,就还能找到孳乳《红楼梦》的更多文化/文学的渊源。当然,这种方法的延伸几乎可以是无穷的,本文只能举出一些最为直接、最为明显的例子。

我们举出的第一部书是前面提到的《午梦堂集》。这是崇祯年间苏州吴江的叶绍袁所编的自家眷属的诗文。叶绍袁的妻子和三个女儿都是才情过人的诗人,但皆红颜薄命。女儿叶小鸾最称有才,17岁临出嫁前早夭。随后其姊叶纨纨、其母沈宜修皆因哀伤过度而谢世。《列朝诗集小传》中并收母女三人的事迹。《午梦堂集》收集了叶绍袁一家的诗文,其中特别引人注目的是其妻女的诗词集六种。该书于崇祯九年初刊后,至清末的不足三百年间,便有不同的刻本八种,抄本一种,传播很广。八种刻本,其一由著名诗话作者叶燮(叶燮即叶绍袁第六子)编刻,其一由乾隆年间文坛领袖沈德潜作序刊出,其一由晚清名士叶德辉刊刻,这几位都是能够影响文坛的人物,该书的流行与影响即此可见。这部书除了张扬女性的才华、惋惜她们不幸的命运之外,还有一部分奇特的内容,很可能对《红楼梦》产生过直接的影响。这就是其中详细记载的金圣叹的“无叶堂”构想。

叶小鸾去世后,叶绍袁无比哀痛,亟思能召回灵魂再见一面。当时金圣叹正伙同几个朋友热衷扶乩。叶绍袁便请来家中,为叶小鸾等招魂。金圣叹先后多次到叶宅,导演了几位亡灵到场“对话”,其间发明出了“无叶堂”等话题,对当时及日后都有相当的影响。这些经过与金圣叹的话语均载入《午梦堂集》。读者虽大多不知与金氏有关,但他降神时托名于佛门“泐大师”却更容易耸动耳目。《红楼梦》的女性观以及若干具体笔墨,都可以看出金圣叹观点以及叶小鸾事迹影响的印痕。

《午梦堂集》中九次提到所谓“无叶堂”,如:

无叶堂者,师于冥中建设,取法华无枝叶而纯真实之义。凡女人生具灵慧,夙有根因,即度脱其魂于此,教修四仪密谛。注生西方,所云天台一路,光明灼然,非幽途比也。俱称弟子,有三十余人。别有女侍,名纨香、梵叶、嬿娘、闲惜、提袂、娥儿甚多。

此是发愿为女者,向固文人茂才也。虔奉观音大士,乃于大士前,日夕廻向,求为香闺弱质。又复能文,及至允从其愿,生来为爱,则固未注佳配也。少年修洁自好,搦管必以袖衬,衣必极淡而整。宴尔之后,不喜伉俪,恐其不洁也。每自矢心,独为处子。嘻!亦痴矣。今归我无叶堂中。

综合其内容,金圣叹发明的这个“无叶堂”理想可以描述如下——这是凡尘之外的一个女性乐园,进入者都是有佛缘的才女之魂灵;主持其事的是半佛半仙的“泐大师”,她既是乐园诸女性的精神导师,又是沟通女魂们与凡间的联系人、桥梁(实际是金圣叹幻想中的化身);无叶堂排斥男性,即使生前有亲属关系的“男魂”,也只有住在外堂的份;这个无叶堂还带有处子崇拜的色彩,对于叶小鸾则强调其婚前去世而来至此地,对于叶纨纨则强调“琴瑟七年,实未尝伉俪也”;无叶堂中,诸才女魂灵都有婢女服侍,过着舒适的生活。

类似这样专为的女性设立的世外天堂,此前似乎没有见诸过文字描写。而在此后清代的长篇小说中,却先后出现于《金云翘》《女仙外史》《红楼梦》《镜花缘》等作品里。特别是《红楼梦》中的太虚幻境,上述无叶堂的特征几乎全都有所表现。考虑到林黛玉的形象与叶小鸾诸多相似之处(才高体弱,能诗,婚姻不谐等),考虑到《红楼梦》与《午梦堂集》其他方面的可比性,认为太虚幻境的构想很可能从无叶堂中得到过启发,恐怕也不能说成无稽之谈吧。

另外,“无叶堂”的构建(想象之中的)强化了两性差别的观念——不过是站在女性的立场上来强化的(男性只能停留在“外堂”)。从这个意义上说,“无叶堂”观念的提出与传播,对清代文坛的“才女崇拜”潮流具有很强的“加温”作用,这也是影响《红楼梦》“堂堂须眉诚不若彼裙钗”的潜在因素。至于说其中表现出的处女崇拜,更是与《红楼梦》中褒处女贬妇人的“怪异”见解遥相呼应了。

这里举出的第二部书是《平山冷燕》。这是一部典型的“才子佳人小说”,在文学史上至多算是二流半的作品。但在我们这个话题里,却有其特别的价值。自从曹雪芹借贾母之口贬抑才子佳人小说以后,人们多把《红楼梦》看作这类作品的对立面,是“拨乱反正”之作。其实,这只是问题的一个方面。若换个角度看,曹氏的议论恰好说明他读过不少才子佳人小说,对这类作品相当熟悉。其实《红楼梦》的直接源头之一恰在这些不起眼的作品中,只不过是化蛹成蝶,有了质的飞跃而已。我曾经写过一篇小文章,指出另一篇“才子佳人小说”《吴江雪》里的雪婆乃是《红楼梦》刘姥姥的“前身”。对于我们这个话题来说,《平山冷燕》有三点可注意:第一,不是一般地赞美少女的才情,而是一定要让她们“压倒须眉”。才女山黛才学不仅压倒满朝官员,还压倒了“才子”状元。作品写天子赐她一条玉尺,成为衡量天下人才分的“裁判长”。作者还借“才子”燕白颔之口叹服:“天地既以山川秀气尽付美人,却又生我辈男子何用!”第二,以两个隽才美女来对写,让二人才、美俱在伯仲之间;而其一名山黛,其一名冷绛雪——《红楼梦》则为林黛玉与薛宝钗,而薛宝钗的图谶以“雪”指代“薛”,薛宝钗又嗜服“冷香丸”。第三,书中有一小丑似的纨绔子弟张寅,作诗出丑,与薛蟠作诗有隐约相似处。

第三部是《金云翘》。这是一部很有特色的小说,我曾专门写过一篇文章,讨论其中流露的清初汉族读书人“身辱心不辱” 的复杂心态。这里提出它来,一则因为这是我国古代第一部以一个女性命运贯穿全书、以一个女性为唯一主人公的小说,而这位女性又是才情过人、性格刚毅,却又历经磨难的悲剧人物;二则因为其中有些笔墨似与《红楼梦》不无瓜葛。书中第二回写王翠翘梦遇刘淡仙,刘淡仙托断肠教主之名,请王翠翘题咏十首,为《惜多才》《怜薄命》《悲歧路》《哀青春》《苦零落》《苦相思》等,一一编入《断肠册》中。每一首均是对一个女性永恒之悲感主题的诠释,从而布下此一部“怨书”的基调,也成为王翠翘一生的预言。《红楼梦》的“太虚幻境”“警幻仙子”,以及“金陵十二钗正副册”的思路,与此何等相似!

第四部是《纳兰词》。我把这部书提出来,是有点风险的事。因为把纳兰性德与《红楼梦》联系起来,很容易被正宗的“红学家”讽为“索隐派”,讽为“荒诞不根”。清人传说乾隆皇帝指《红楼梦》所写为“明珠家事”,这当然是站不住脚的。但由此把纳兰性德与《红楼梦》的关系彻底割断,却也属因噎废食。纳兰性德作为清初影响最大的词人,又是著作宏富、交游广泛的学者,曹雪芹若是对他一无所知,那实在是不可思议的事情。何况纳兰与雪芹祖父曹寅有过从,有相赠诗词留存。我们特别要指出的有两点,一是纳兰作品中表现出的个人气质——看淡功名,多情哀怨,肝胆交友,忏悔人生,与曹雪芹笔下的贾宝玉颇有可比之处;二是其作品中与《红楼梦》意境乃至词语,相似、相同之处多多,假如理解为曹雪芹熟习纳兰词,深入骨髓,无意中自然流注于笔下,似乎也无甚不妥。

这样的例子颇多,我们只能举其中几个。有兴趣的朋友,不妨找来《纳兰词》,自己看看,再做出判断。如《摊破浣溪沙》:

林下荒苔道蕴家,生怜玉骨委尘沙。愁向风前无处说,数归鸦。半世浮萍随逝水,一宵冷雨葬名花。魂是柳绵吹欲碎,绕天涯。

以“冷雨葬名花”与“林下道蕴家”相关联,其中“葬花”“冷雨”“林下”“道蕴”等意象,以及整体的境界,与《红楼梦》之互文关联,有目者皆不待繁言也。其他如前面引述的《眼儿媚》:“林下闺房世罕俦,偕隐足风流。”《摊破浣溪沙》:“人到情多情转薄,而今真个悔多情。”(《红楼梦》“情不情”之说)“方悔从前真草草,等闲看。”(《红楼梦》开篇忏悔之语)《念奴娇》:“人生能几?总不如休惹、情条恨叶……愁多成病,此愁知向谁说?”《贺新郎》:“便决计、疏狂休悔。但有玉人常照眼,向名花美酒拼沉醉。天下事,公等在。”如此等等,境界、意味也都与《红楼梦》有相通之处。而集子中,“葬花”凡两见,“红楼”凡三见;其中更有将“红楼”与“梦”相关联者一处(“今宵便有随风梦,知在红楼第几层?”《别意》六首之三)。

有鉴于此,王国维曾有一精辟论断:

自我朝考证之学盛行,而读小说者,亦以考证之眼读之。于是评《红楼梦》者,纷然索此书中之主人公之为谁,此又甚不可解者也。夫美术之所写者,非个人之性质,而人类全体之性质也……故《红楼梦》之主人公,谓之贾宝玉可,谓之子虚乌有先生可,即谓之纳兰容若、谓之曹雪芹亦无不可也……然詩人与小说家之用语其偶合者固不少,苟执此例以求《红楼梦》之主人公,吾恐其可以傅合者断不止容若一人而已。

静安先生对《红楼梦》的理解超迈群伦之处甚多,可惜一蔽于繁琐之“曹学”,二蔽于庸俗社会学,三蔽于炫奇索怪的“秦学” 之流。

我们要举出的第五段文字是:

这李通判回到本宅,心中十分焦燥,便对夫人大嚷大叫道:“养的好不肖子!今天吃徐知府当堂对众同僚官吏,尽力数落了我一顿,可不气杀我也!”夫人慌了,便道:“什么事?”李通判即把儿子叫到跟前,喝令左右:“拿大板子来,气杀我也!”说道:“你拿的好贼!他是西门庆家女婿。因这妇人带了许多妆奁、金银箱笼来,他口口声声称是当朝逆犯寄放应没官之物,来问你要。说你假盗出库中官银,当贼情拿他。我通一字不知,反被正堂徐知府对众数说了我这一顿。这是我头一日官未做,你照顾我的。我要你这不肖子何用!”即令左右雨点般大板打将下来。可怜打得这李衙内皮开肉绽,鲜血迸流。夫人见打得不像模样,在旁哭泣劝解。孟玉楼立在后厅角门首,掩泪潜听。当下打了三十大板,李通判吩咐左右押着衙内:“及时与我把妇人打发出门,令他任意改嫁,免惹是非,全我名节。”那李衙内心中怎生舍得离异,只顾在父母跟前哭泣哀告:“宁把儿子打死爹爹跟前,并舍不得妇人。”李通判把衙内用铁索墩锁在后堂,不放出去,只要囚禁死他。夫人哭道:“相公,你做官一场,年纪五十余岁,也只落得这点骨血。不争为这妇人,你囚死他,往后你年老休官,倚靠何人?”……通判依听夫人之言,放了衙内,限三日就起身,打点车辆,同妇人归枣强县家里攻书去了。

熟悉《红楼梦》文本的朋友一定会感到惊讶:这段文字和《红楼梦》中“宝玉挨打”一段太相似了!父亲为官场受窘而痛打儿子,儿子为“情义”甘愿忍受,母亲苦苦哀求——不但基本故事情节相似,连“年纪50余岁,也只落得这点骨血。——你囚死他,往后你年老休官,倚靠何人?”的语言也相似乃尔。

而李衙内的故事影响到了曹雪芹,还可举出一些旁证。如孟玉楼嫁入李府后,李衙内原来的通房丫头玉簪瞧不起她的出身,加以嫉妒,便骂闲街挑衅,而孟玉楼一味容让。这一段的故事情节、人物关系,都和尤二姐嫁给贾琏后,与秋桐的关系有几分相似。再如孟玉楼为了自保,设计陷害陈经济的情节、情境,与王熙凤算计贾瑞一段,颇有神似处。

更有趣的是李衙内的名字——李拱璧。“拱璧”即“宝玉”,如王世贞《题〈宋仲珩方希直书〉》:“百六十年间,学士大夫宝之若拱璧。”而类似用法历代不可胜数。

这些完全可以解释为“偶合”,尤其是“拱璧”与“宝玉”。但是,多重“偶合”叠加到一起,意义就不同了。特别是就大端而言,《红楼梦》借鉴于《金瓶梅》已是不争的事实。在这样的前提下,李衙内的故事,李衙内的人物形象和贾宝玉的多方面近似就不能简单视为偶合了。

在中国小说史上,李衙内本身是个甚为微末的存在,但如果瞻其前观其后,从“互文”的视角看去,却又会发现他不容忽视的意义与价值。指出这些,并无意说曹雪芹抄袭了《金瓶梅》,而是要说明,所谓“没有《金瓶梅》便没有《红楼梦》”,其真实含义恐怕要超出人们通常理解的程度。

我们还可以举出一部作品——弹词体小说《天雨花》。《天雨花》成书于顺治前期,作者陶贞怀是江南才女。书成后,流传甚广,社会评价甚高,晚清时甚至有“南花北梦”之说,将其与《红楼梦》相提并论。该书也有若干情节使我们很容易联想起《红楼梦》来,如第十回《游春院公子赋新诗》中,写几位贵介公子诗酒聚会:

秉衡公子开言道:“弟等专来赏妙文,伏望四兄披彩笔,速题佳句显才情。”凤城春便忙凑趣,先请王臣公子吟。王臣便不来谦逊,欣然入坐便高吟。诗曰:“小子王臣身姓周,今朝拨马闯红楼,丫头妓女都垂手,老鸨乌龟总磕头。妙矣清歌呈妙舞, 佳哉辣酒进金瓯。直须吃得昏昏醉, 睡足兰房始罢休。” 礼乾一见哈哈笑,楚卿永正笑难停,一齐都道“真佳作,字字珠玑吓死人。”王臣妤不心得意,哈哈大笑说缘因:“小弟这一首诗,虽不算作佳章,却也煅炼。所以中联切当,就前后也去得。”

这与《红楼梦》二十八回,薛蟠作诗出丑情境颇相似:

薛蟠道:“我可要说了:女儿悲──”说了半日,不见说底下的。冯紫英笑道:“悲什么?快说来。”薛蟠登时急的眼睛铃铛一般,瞪了半日,才说道:“女儿悲──”又咳嗽了两声,说道:“女儿悲,嫁了个男人是乌龟。”众人听了都大笑起来。薛蟠道:“笑什么,难道我说的不是?一个女儿嫁了汉子,要当忘八,他怎么不伤心呢?”众人笑的弯腰说道:“你说的很是,快说底下的。”薛蟠瞪了一瞪眼,又说道:“女儿愁──”说了这句,又不言语了。众人道:“怎么愁?”薛蟠道:“绣房撺出个大马猴。”众人呵呵笑道:“该罚,该罚!这句更不通,先还可恕。”说着便要筛酒。宝玉笑道:“押韵就好。”薛蟠道:“令官都准了,你们闹什么?”众人听说,方才罢了。

同是胸无点墨之人来作诗,同样写得鄙俗不堪,同样把“烏龟王八”一类写到了“诗”里。而且都被在场通人嘲讽,但本人毫不羞愧。

《天雨花》中的左维明与《红楼梦》中的贾政,在方正而近迂上有一二分相似,书中他也因儿子狎邪嫌疑而行家法。先是有一小人来进谗,然后左维明暴怒痛打:

且说,帝臣不免礼来行,口称:年伯容听禀:小侄无端不造门,只因用九兄多事,特来府上诉分明。正芳惊向何缘故?帝臣——诉其情:左年伯也同在此,秉衡兄亦到来临,今朝小侄人四个,只为留宿共相争。小侄不敢虚言语,亲笔诗词可证明。言罢袖中来取出,正芳接了细观明,果是三人亲笔迹,两公俱各怒生嗔——公子心惊曲院事,低头失色不开声。——御史听了心增怒,叱令永正跪埃尘——:“左门家法从无此,名教全无堕畜生!尚敢支吾为抵赖,少迟不说立施刑。”公子一听惊呆了,问爹此语出何人?维明冷笑舒袍袖,掷下诗绫示秉衡:“此诗却是谁人笔?”楚卿、永正各惊心:两诗怎得归爹手?令人不解半毫分。——言罢之时即起身,手携戒尺为惩戒,书房一众尽心惊。秉衡只得低头受,忍痛无言不则声,打了十数难熬住——致德前来与说情:——维明回说:难饶恕,祖训谁人不凛遵?畜生胆敢逾闲走,九死难容剩一生!二弟不必多言语,回身举手再施刑。公子伤痛无地入,致德从旁莫理论。——将来若再这般行,立时毙汝于杖下,宁可吾宗绝后人!断不留你淫邪子!

显然,文本之间的联系是多维的。这在一定程度上证明了互文的“血脉”往往是意义可以相互发明的网络,而非简单的线性传承。

叁

一切文本都具有与其他某些文本的互文性,一切话语表达也都必然具有互文性,这已经是常识性的命题。但在文学批评、文学研究之中,如何通过互文性的视角展开工作,以期取得更有启发性的认识,却还是见仁见智颇有不同的。

首先,对于“互文性”的认定,就有着宽狭不同的主张。而这几乎是运用这一理论解决问题的前提。如有的学者把互文性分为三种情况:第一是直接引语,或是重复出现的词汇、意象,也就是明显或有清楚标记的“互文”;第二是典故,其出处指向“互文”关系,也就是较为隐蔽的“互文”;第三是照搬,就是局部采取迻录、抄袭的手法,但不加以任何说明。持不同见解的理论家,则批评这种分类不当,第三种情况根本不能算作“互文。”

其次,利用“互文性”进行文本分析,终极目的何在?与中国传统的笺注之学、“无一字无来处”的阅读方式有何区别?

再次,这种批评、研究的意义与后现代的文本颠覆、作者死去的思路有何異同?它能给我们的研究带来哪些“正能量”?

本文不可能对这些话题做全面的讨论,却应该,也必须说明自己的选择,以及选择的理由。

一种理论的有效性,主要的不是表现为自身形式的优美,而是解决问题的实际能力。因此,本文采用的“互文”视角乃基于以下三点考虑:

1.“互文性”是一种客观存在,是由创作主体知识结构之形成及其创作使用语言符号之特性决定的。从这一视角观察、分析,不是去发明“互文”,而是要揭示“互文”,并作出有说服力的分析。

2.对于文学研究中,“互文性”的表现可以借鉴热奈特的说法而有所修正。也就是采取核心明确、边缘弹性的“广义互文”界定。“互文”的核心是相同语词、相同意象之间的关联。如前文揭示的“林下”“红楼”“葬花”等。稍微间接一些的则是通过典故发生的关联,如“潇湘+林”与“竹林”之间,便是由舜妃的典故连接起来。而更边缘一些的则是某些情节单元、结构方式的互仿,甚至某些“创意”的袭用。如“无叶堂”之于“太虚幻境”,一系列“林下风气”与“闺房之秀”相对待的结构模式等,在本质上都是与意象、语词的“互文”并无二致的。

3.“互文性”视角的运用,绝非是“掉书袋”式的炫学。其目的应是为了给文本找出赖以滋长的文化、文学血脉,从而更准确、更深入地理解文本的内涵,当然也给文学发展史的研究提供更为鲜活、具体的材料。

对于《红楼梦》的研究来说,这一视角的运用还有特殊的意义。

如前所论,长时间以来,《红楼梦》研究的基本思路出了问题。这一点,有见识的红学前辈也颇有自省之词,如俞平伯先生,如周策纵先生。周先生更是直接以《论〈红楼梦〉研究的基本态度》为题写成专文,指出:《红楼梦》研究,如果不在基本态度和方法上改进一番,可能把问题愈缠愈复杂不清,以讹传讹,以误证误,浪费无比的精力。事实正是如此,红学家们用的大部分气力都是在为小说寻找现实生活中的“底本”。索隐派是如此,考证派也是如此,甚至最近热闹起来的作者“新探”,其隐含的目的也指向生活底本问题。而近百年的努力,并不能让“底本”变得逐渐清晰,而是陷入了一个又一个的怪圈,如作者的年龄、阅历与作品的故事情节不“匹配”,各种“底本”之间的互相冲突等。甚至出现了《红楼》的“底本”与“侠女刺雍正”相交集,或是推演出类似“搜孤救孤”式的桥段。至于小说本身的艺术得失、思想文化内涵,反而被视为“红外线”嗤之以鼻。现在,我们从“互文”的视角看过去,原来《红楼梦》中的偌多内容——人物的关系、性格的基调、情节的设计、意象的营造等,都可以从文学的、文化的长河中找到血脉之由来。这便给沉迷于索隐、考证之中的朋友们一个有力的提示:“底本”绝不是全部,《红楼梦》的基本属性毕竟是文学,而非“自传”,或是“他传”。

说到这里,《从“林下”进入文本深处》似乎已无賸义。不过,有一种有趣的现象还可附带讲两句。对《红楼梦》的“互文性”观照,为这部作品找到了向上的文学史、文化史关联;而循此思路,又可把类似的关联向下延伸,突破人为的古代文学、现代文学的鸿沟。不妨随便举一个例子。《红楼梦》的“双峰对峙、二水分流”,我们从“林下之风”与“闺房之秀”的对待中看到了历史的脉络;而这一脉络却又向下伸展,如林语堂便把这种“各有各的好处”的观念用到自己的小说创作中,创建了一种“双姝模式”——《京华烟云》中的木兰与莫愁,《红牡丹》中的牡丹与素馨,《赖柏英》中的赖柏英与韩沁等,让每个男主人公都享受到“黛玉做情人,宝钗做妻子”的“人生至乐”。

这种上下前后血脉贯通的现象,无疑对于我们深入剖析文本,以及讨论文学的传承流变,都是很有意义的材料。

(作者系南开大学讲席教授、天津市政府首席督学、南开大学原常务副校长、南开大学学术委员会副主任)