《“讲经文”质疑》补说

关于“讲经文”的命名

自上个世纪初敦煌文献被发现后,一批变文作品引起文学研究者的持续关注,而变文作品的主体是所谓“讲经文”,代表了变文的基本特征。关于“变文”的含义,以及它是来自外域还是中土本来就有的,从上个世纪一开始研究就有争论,直到现在仍然没有完全平息。但有趣的是,作为变文主要组成部分的“讲经文”,倒是很快就取得了共识,上个世纪后半期以来,基本上相安无事。众所周知,现有的绝大部分所谓“讲经文”作品其实原来并不叫“讲经文”,“讲经文”都是敦煌研究者代为拟题而硬性添加上去的。绝大部分被称为“讲经文”的作品,原来并无题目,有的则原另有题目。如《变文集》拟题《维摩诘经讲经文》的作品,原卷首尾皆题“持世菩萨第二卷”;《敦煌变文集》另一拟题《维摩诘经讲经文》的作品,原卷题“文殊问疾第一卷”;《变文集新书》拟题《盂兰盆经讲经文》的作品,原卷尾题“盂兰盆经”。但有一篇比较特别,文前有一行类似题目的文字,置于全文最前面,这就是“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”十三字;而在文末又有“仁王般若经抄”六字。如何认识这两段文字?最早的变文整理者王重民先生认为“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”这行字是“前题”,“仁王般若经抄”是“后题”,“前题是依当时历史背景标题,而后题则依内容标题”(王重民《敦煌变文研究》,《中华文史论丛》1981年第2期,P204)。据此他进一步认为前题中的“讲经文”三字“是讲唱佛经一类变文的专名”,“是变文中最初的形式”(同上,P205),“最早的变文是讲经文,而一般的变文是从讲经文派生出来的”(王重民《敦煌遗书论文集》,中华书局1984年版,P192),“按变文发生和发展过程是先有讲经文,后有讲唱佛教故事的变文”(王重民《敦煌变文研究》,《中华文史论丛》1981年第2期,P207)。这种说法获得了其他整理者的认同,为了明确讲经作品的文体,所以《敦煌变文集》在所收作品的原题中缀上“讲经文”三字。著名的敦煌学者潘重规也说:“(《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》)便是敦煌石室保留下来一篇在皇宫里祝寿的讲经变文”。后来他又在《〈长兴四年中兴殿应圣节讲经文〉新书》中特别强调了这一点:“巴黎藏P.3808号敦煌卷子,十纸,无四界,正面章草书。首题‘天兴四年中兴殿應圣节讲经文,末行书‘仁王般若经抄。敦煌写本讲经文,题目多为近人抄录者所后加,惟此篇题原卷独具,故尤为可贵。”再次肯定“天兴四年中兴殿应圣节讲经文”是这次讲经的题目,并把“讲经文”三字解释为“讲经变文”,“而且也可以说,变文这一名称的开始,便是指的俗讲经文,这是变文的源头,然后可以看清楚它的流变。”(潘重规:《敦煌变文新论》,傅璇琮,罗联添主编;王国良本册主编,《唐代文学研究论著集成》第8卷论文《摘要·台湾部分1949-2000下》,三秦出版社2004年版,P1035)

按照现存的整理本标明“讲经文”的作品,除了《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》之外,被添加“讲经文”三字的讲经作品有《维摩诘经讲经文》《盂兰盆经讲经文》《双恩记》《金刚般若波罗蜜经讲经文》《佛说阿弥陀经讲经文》等二三十篇 。在现代学者看来,“讲经文”已经是一个文体概念,而且以后的变文、话本都是在此文体上发展而来的,故最早的《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》,也就在古代文体发展史上表现出非同寻常的价值与地位。

是“讲经∣文”,还是“讲∣经文”

如上所述,敦煌变文研究者之所以把“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”视为题目,与这行字在原始写卷中处于正文的前面有关,因为这是大多数书面语作品题目的位置,这就容易令人误以为这行字就是正文的题目。除了这一点,先入为主地将“讲经文”三个字理解为“讲说佛经的变文”也是一个直接关系。非但如此,又在此基础上产生了讲经文是讲经类变文的“专名”,以及“最早的变文是讲经文”之类的说法。在《“讲经文”质疑》(《明清小说研究》2011年第4期)一文中,我运用语言分析的方法,认为在“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”这个所谓的“题目”中,“讲经文”并非“讲经的变文”之义,而是“讲说经文”之义。从构词方式上说,是一二结构的“讲∣经文”,而非二一结构的“讲经∣文”。为此,我举了一些例子加以说明。为了进一步增加说服力,最近我又搜集了一些材料,可作为原有证据的补充。

(一)讲经

1.上常听朝至于日昃,讲经至于夜分。或与群臣论政事,或说古今言行,乡党旧故。(《后汉光武皇帝纪》卷八)

2.(永平)十五年春二月,东廵狩。癸亥帝耕于下邳。三月幸孔子宅,祠孔子及七十二弟子,亲御讲堂命太子诸王说经。(刘珍《东观汉记》)

3.咸宁三年,惠帝元康九年,复行其礼。魏齐王正始中,齐王每讲经遍,辄使太常释奠先圣先师于辟雍,弗躬亲。(《宋书》卷十四志第四)

4.道生,彭城人也。父为广戚令。生出家为沙门法大弟子。幼而聪悟,年十五便能讲经。及长有异解,立顿悟义,时人推服之。(《宋书》卷九十七志第四)

5.善小品,贵在理通,不事辞辩,一州道学所共师宗,比丘尼讲经,馨其始也。 (宝唱《比丘尼传》)

在中国古籍中,“讲经”一词有3000余例,都是指疏通经文,讲解经义。在不少敦煌研究者看来,讲经似乎就是从唐五代的僧讲、俗讲开始的,实则误矣。讲经之“经”最早非指佛经,而是指先秦儒家经典,亦即《诗》《书》《礼》《易》《春秋》之类。据王充《论衡》,先秦儒家经典的研究与传播在汉代就分为汉儒分文儒与世儒,其区别在于“著作者为文儒,说经者为世儒”(王充《论衡·书解篇》,刘盼遂《论衡集解》,中华书局1957年版,P562)。也就是文儒是以文字著述为业,擅长书面语的表达;世儒是以讲经为业,以口语传授为特征。佛教传入中国后,佛教的传授亦有文字翻译与口语传经的区别,后者即唐五代比较发达的僧讲与俗讲。

由以上所举五例“讲经”的意义分析,这个词的结构是动词“讲”与名词“经”构成的动宾结构,即讲解经文或经义。也就是说,这个分析结论与我在《“讲经文”质疑》一文中的分析是相同的。

(二)讲经艺(学、传、义、论、法)

1.光武数召诸将,置酒赏赐,坐席之间,以要其死力。当此之时,贼檄日以百数,忧不可胜,上犹以余闲讲经艺。(《东观汉纪》卷一)

2.而先王之道,未简圣听,在位累载,官废其职。每听其言,亦怀慷慨。臣以可于良日就讲经学,先阐大道,永播芳风。(陆云《陆士龙集》10卷)

3.太宗世与崔玄伯、封懿、梁越等入讲经传,出议朝政。世祖初,以旧勋赐爵平舒侯加镇远将军。(魏收《魏书》卷二十四)

4.兴字少赣,河南开封人,尝从刘歆讲经义,歆美其才,学者皆师之。兴既之凉州,坐事免。(袁宏《后汉纪 》30卷)

5.世宗笃好佛理,每年常于禁中亲讲经论,广集名僧,标明义旨,沙门条录为内起居焉。(魏收《魏书》卷一百一十四)

6.佛复语王言:“我今以此大乘经法,付嘱国王,令治破戒诸恶比丘。王若不治,死入地狱。”(南岳佛教协会编《慧思大师文集》 2011)

为了确保本文结论的全面与准确,在所举六例中,又分列了“讲经艺”(32次)、“讲经学”(66次)、“讲经义”(312次)、“讲经传”(42次)、“讲经论”(276次)、“讲经法”(20次)各一例。括号中的数字是这個词在古代文献中出现的次数。“经艺”是指儒家经书,因古代又称六部儒家经典为六艺,故构成了“经艺”一词。前三例多指儒家经典,后二例则多指佛经。虽然所指有别,含义也有区别,但从词语的构成方式上看,六例都是相同的,“讲”为动词,“经艺”“经学”等为名词宾语,也就是“讲∣经艺”“讲∣经学”“讲∣经义”“讲∣经传”“讲∣经论”“讲∣经法”的一二结构,而非“讲经∣艺”“讲经∣学”“讲经∣义”“讲经∣传”“讲经∣论”“讲经∣法”的二一结构。不仅所举六例如此,而是这几个词在古籍中出现的710次全部如此,绝无“讲经的艺”“讲经的学”或“讲经的法”之类的含义。

(三)讲经文

最后我们再来看“讲经文”这个词的例证。

1.诵完尊经功事毕,立起身来见帝君。叩罢并身赐对坐,参禅悟道讲经文。(《梁皇宝卷》)

2.诸家宗门选三乘,无生莲台讲经文。法王作伴不下生,龙华三会愿相逢。(《销释接续莲宗宝卷》)

3.小人不知该有罪,菩萨可否在殿庭。和尙回言他不在,天宫请去讲经文。(佚名《10-地藏宝卷甲种》)

4.六流画佛传圣像,却似活人。七流圣僧通佛法,会讲经文。(《销释接续莲宗宝卷》)

5.往斋堂,赴佛会听讲经文。遥望见,曹娥近万古流芳。又来到,大舜庙克谐已孝。但为人,必须要心思孝道。(《皇极九莲儒童临凡宝卷》旧钞本,P128)

6.祥云普照家乡景,龙盘虎绕月阙宫,后楼诸佛安身命,前楼无生讲经文。(《古佛天真考证龙华宝经》)

7.(铧锹儿)莲华法雨飘清供,杨枝甘露洒虚空。南无愿尊重,弥勒圣躬。铮铙鼓钟,声音冗冗。若讲经文,便觉懵懂。(毛晋《六十种曲》)

相对于“讲经艺”所举六例,“讲经文”的数量更少,除本文讨论的“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”之外,古代典籍中只有微乎其微的七例,而且全部出现在明清的几部宝卷作品中。只要稍微读一下这几例,就可以看出来,这七例中的“讲经文”三字,构词方式像以上的“讲∣经”“讲∣经艺”诸例一样,是动宾结构的“讲∣经文”,意思是“讲解佛经的经文”,而非王重民先生等前辈学者理解的“讲解佛经的变文”之意。换一句话说,中国古代书面语中不存在“讲经文”这个概念,当然也没有这种文体。将部分古代讲经作品加上“讲经文”三字,是在误读基础的画蛇添足行为,凭空改变了原作品的文体,对其研究起到了误导的作用。

另外,如上所说,佛教的“讲经”是借鉴儒家“讲经”发展而来的,在“讲经”作为一个概念出现的汉代,“讲史”也产生了。后来历代宫中设专门机构为皇家讲经,也讲史,二者是同时进行的。如《册府元龟》记“张后裔初在太原,侍帝讲经史。贞观初,为燕王谘议,从王入朝,特被召见,屡蒙顾问”(王钦若《册府元龟》,明钞本,P4114)。张后裔是隋末唐初人,以儒学见称。时李渊镇太原,李世民从其学《左传》。宋代宫中仍然如此:“帝谓公亮曰:‘朕思为君,君道善恶皆欲闻。况诗三百皆圣人删定,义存劝戒,岂当有避也?乃命自今讲经史,无得辄遗。”(杨仲良:《宋通鉴长编纪事本末》,清抄本,P447)其后讲经、讲史进入宋元说话艺术,占了说话“四家数”的一半。如果讲经文是“讲经的变文”,那么讲史的故事也有不少,何以不称“讲史文”?事实上,在汗牛充栋的中国古代典籍中,就像没有“讲经文”这个词一样,同样也没出现过“讲史文”这个词。

是题目还是题记

在《“讲经文”质疑》一文中,我对“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”这一行字是否讲经的题目提出严重质疑。首先,前辈学者重视这篇作品且觉得“尤为可贵”可以理解,因为这是他们命名“讲经文”的唯一证据。把讲经的文字称为“讲经文”,也颇符合今人的文体观念。不过令人怀疑的,也正是“篇题原卷独具”这一点上。一种文体,而且是“是讲唱佛经一类变文的专名”,在几十篇性质相同的变文中,何以只有这一篇明确运用了“讲经文”三个字?虽然类似作品很多都是首尾不全的残卷,题目缺失了,但毕竟还有题目完整的卷子,而这些作品并无以“讲经文”命名者。难道其他以“讲经文”命题的作品恰恰都缺失不存了,独独剩下了《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》这一篇?应该说这种可能性非常小。法律与考证学上有一个广泛认可的原则,叫“孤证不立”,就是一个孤立的证据,不能形成可靠的结论。然而敦煌学者似乎不这么看,他们不但确信“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”是这篇作品的题目,而且确信“讲经文”三个字是文体的“专名”,并在此基础上由此及彼,将其他二三十篇类似作品都加上了“讲经文”三字,形成了规模可观的“讲经文”队伍。

在《“讲经文”质疑》一文中,我认为:“作为一篇文章的题目,本来应该概括文章的内容,但这篇‘讲经文对内容完全不提,却具体而详地记下了时间和地点,在敦煌文献中,这样的题目是独一无二的。”表示更倾向于认为“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”这行字并非作品的题目,而是“像其他变文作品的‘题记一样,仅是一句叙述性的说明文字”(孟昭连《“讲经文”质疑》,《明清小说研究》2011年第4期,P27)。那么,题目与题记有什么不同呢?作为两种文体,文章的题目应该概括文章的内容,表达作者的思想主旨。但这篇“讲经文”对内容完全不提,却具体而详地记下了时间和地点,不符合常理。按照敦煌出土的原卷,“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”十三字位于正文的最前面,文末还有“仁王般若经抄”六字。王重民先生将前者命名为“前题”,后者命名为“后题”,并说“前题是依当时历史背景标题,而后题则依内容标题”(王重民《敦煌变文研究》,《中华文史论丛》1981年第2期,P204)。按照汉语古今文章的规律,前题就是正题,而正题只是介绍文章的“历史背景”,这与古今文人对文章题目概念的理解有较大差距,甚至可以说是颠倒的。从构词句法的角度来说,题目是一句名词性的词组或句子,例如《王陵变》《舜子变》《目连变文》《降魔变文》《刘家太子传》《庐山远公话》等,虽然文体标注有“变”“变文”“传”“话”之不同,但显然都符合传统文章题目的要求,就是概括本文意旨或注明文体。

题记则不同,它是含有动词的叙述句,用以记载或说明事情的经过。尽管有详略之别,但时间、地点、人物这些主要因素一般是具备的。如“天福四年八月十六日孔目官阎物成写记。”(《汉将王陵变》)“庚寅年十二月日押牙(衙)索不子自手□□(书记?)”(《百鸟名》)“天福八年癸卯岁十一月十日净土寺学郎张延保书记。”(《孔子项托相问书》)“癸未年十二月廿一日永安寺学士郎杜友途书记之。”(《莺子赋》)“时显德元年季春月萱开三叶长白山人李琬蒙沙州大德请抄记。”(斯4472卷)题记的性质既是记载说明事情的缘起与过程,故这种记述性质的文字在史书中更为常见。如:

(天成元年九月)亥,应圣节,百寮于敬爱寺设斋,召缁黄之众于中兴殿讲论,从近例也。(《旧五代史》卷三七《明宗纪三》)

(天成二年)九月九日,应圣节,四方诸侯并有进献。丁已,百官奉为应圣节于敬爱寺行香设斋,宣教坊使宴乐之。(《册府元龟》卷二)

(长兴元年)九月九日,应圣节,百官于敬爱寺行斋设,帝御广寿殿,听僧道讲论。(《册府元龟》卷二)

(长兴二年)九月九日,应圣节,百官于敬爱寺行斋设,帝御中兴殿,听僧道讲论,赐物有差。(《册府元龟》卷二)

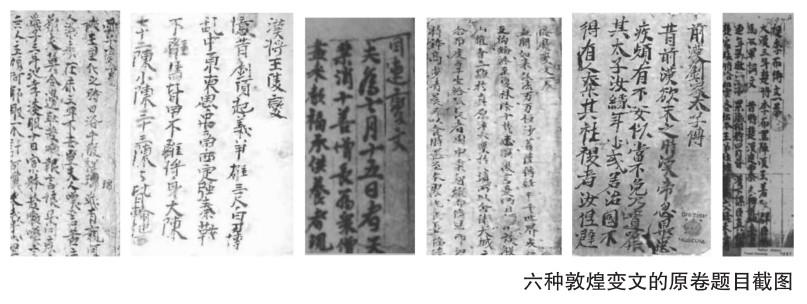

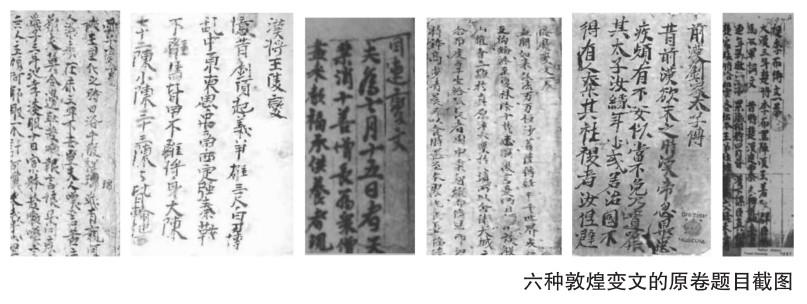

要言之,我之所以质疑“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”并非这篇作品的题目,而是像其他变文作品的题记一样,仅是一句叙述性的说明文字,就是从文字表达方式上看更像题记而不像题目。现在,换一种方法来比较,就是将敦煌变文原卷中的部分仍存的题目与题记截图排列,以更为直观的方式看看,在当时的讲经者或卷子抄录者的笔下,题目与题记的面貌为何,二者又有什么区别。

以上排列了六篇变文作品原卷题目的截图,虽然题目中有“变”“变文”“传”“传文”的不同,内容也有讲经、讲史之别,但都被研究者视为变文作品。所以在题目的命名与书写上,基本上是一致的。上列截图左起分别是《舜子变一卷》《汉将王陵变》《目连变文》《降魔变文一卷》《前汉刘家太子传》《捉季布传文一卷》,皆因原卷后半缺失,有无后题不得而知。其中三卷题目中写有卷数,三卷未写。书写方式皆位于正文前面,竖行顶格书写独占一行。也有的题目并不独占一行,如《庐山远公话》《季布诗咏》,首行顶格书写题目,空一格紧接着书写正文。截图中的几卷变文的题目都开宗明义地点明了故事的主人公,让听众或读者很快就能把握故事的大概,符合概括文章内容与主旨的要求,说明当时的讲经僧人对题目内涵的认识和运用,与今人并无什么差别。由于变文的写作目的不同,面对的听众或读者不同,所以同一题材往往有不同的版本,内容与文字有优劣详略的不同,题目也是如此。变文中的目连故事有多种写本,相对于《目连变文》,另一写本《大目乾连冥间救母变文并图一卷并序》,是目连故事最全情节最丰富的一种,且图文并茂,对其后民间的目连戏曲产生了很大影响,而其题目也因非常复杂显得更为庄重,既点出了主人公,又明确了主要事迹及其地点(何人、何处、何事),体现出作者尽可能容纳更多内容的用心。

还有一种题目比较特殊,与一般变文概括内容与主旨的题目不同,这就是押座文。押座文是僧俗讲经时共有的一个环节,讲经僧人以七言韵文演唱,以吸引在座听众的注意力,为下面的正式讲经创造一个肃静的气氛,此之谓“押(压)座”。后来这一环节发展成为话本小说中的入话或引子、楔子。由于押座文的运用场合单一,目的也比较单纯,所以内容也比较简单,多有雷同,故其题目只以“押座文”标明,一般并不涉及内容。简单的只“押座文”三字注明体裁,也有的分别带有“三身”“维魔”“降魔变”,是注明这三则押座文是在讲说某经时所用,与正文内容不具必然联系。

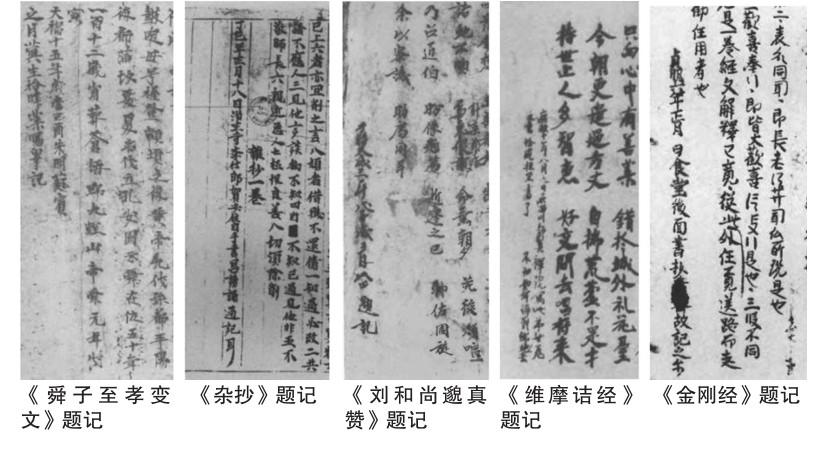

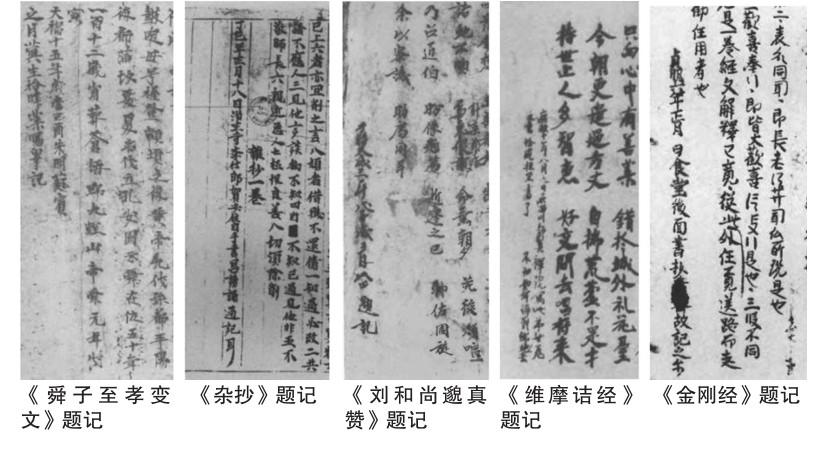

現在我们再看看变文原卷中的“题记”是个什么样子。作为一种文体,题记是位于正文后面或题目下面的一段短文,内容涉及文章或著作的创作时间与缘起,以及其他相关的问题。所以称“题记”,是因为短文的最后常常有“题”“记”“识”“书”“写”之类的字样。题记的起源暂无考证,但在古代写经中得到了迅速发展却是不争的事实。据上世纪30年代出版的许国霖《敦煌石室写经题记汇编》及《补遗》,收录的写经题记近八百则。由纪年可知,最早的题记为西凉李暠建初六年(410年)比丘德祐所写《戒经》,时间最晚的为北宋太宗至道元年(公元995年)十一月廿四日灵图寺僧道献《往西方取经牒》(董作宾《敦煌纪年—敦煌石室写经纪年表》,1943年《说文月刊》第三卷第十期)。其中数量最多的是杨隋李唐两朝,唐高宗至武则天纪年者尤多,有118卷之多,足证当时佛教之盛。由于题记多记有年代,有的还记有抄经、讲经者的姓名,故对于写经时间的考定和正确描述佛教发展的历史极为有用。上列五幅题记截图的文字从左到右分别是:

天福十五年,岁当己酉朱明蕤宾之月,蓂生拾肆叶,写毕记。(《舜子至孝变文》)

丁巳年正月十八日,浄王寺学仕郎贺安住自手书写读诵过记耳。(《杂抄》)

于时天成三年戊子岁三月八日题记。(《后唐河西炖煌府释门刘和尚生前邈真赞并序》)

广政十年八月九日,在西川静真禅院写此等廿卷文书。(《维摩诘经讲经文》)

贞明六年正月□日,食堂后面抄清密,故记之尔。(《金刚经讲经文》)

从这五则题记可以看出几个构成因素:首先是时间,五则都有明确的纪年,或用干支纪年,或用年号纪年,如“丁巳年”“贞明六年”;而兼用两种的更多,如“天福十五年岁当己酉”“天成三年戊子岁”。月日有的只记到月,更多的是月日俱全。如“贞明柒年辛巳岁四月十六日”“维大周广顺叁年癸丑岁肆月二十日”“维大晋天福七年壬寅岁七月廿二日”等。除此,抄经者的姓名与身份,大部分题记都写得很清楚,如“净土寺学郎薛安俊”“三界寺禅僧法保”“孔目官阎物成”等。所用动词多为“记”“写”“书记”“写记”等,如“张富盈记”“张长继书记”“法保自手书纪”,这些不同的用词,意思都是一样的,即抄写。

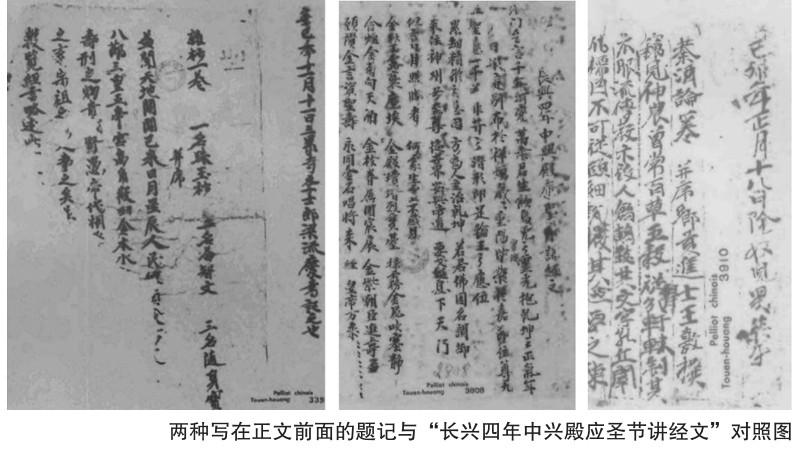

如果将“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”这一行字,分别与前面所列变文题目和题记相对照,就可以明显看出来,这一行字更像是题记而非题目。原因很简单,与上面所列的几种题目截图比较,“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”这行字的构成要素,既不符合传统文章对题目的要求,也与变文现存的题目不类。但与题记相比,尤其是与《维摩诘经》的题记“广政十年八月九日在西川静真禅院写此等廿卷文书”“贞明六年正月□日食堂后面抄清密,故记之尔”比较,不但与题记的构成要素完全相符,句式结构也完全相同,构成了时间、地点、事情三段式:

长兴四年┃中兴殿应圣节┃讲经文

广政十年八月九日┃在西川静真禅院┃写此等廿卷文书

贞明六年正月□日┃食堂后面┃抄清密,故记之尔

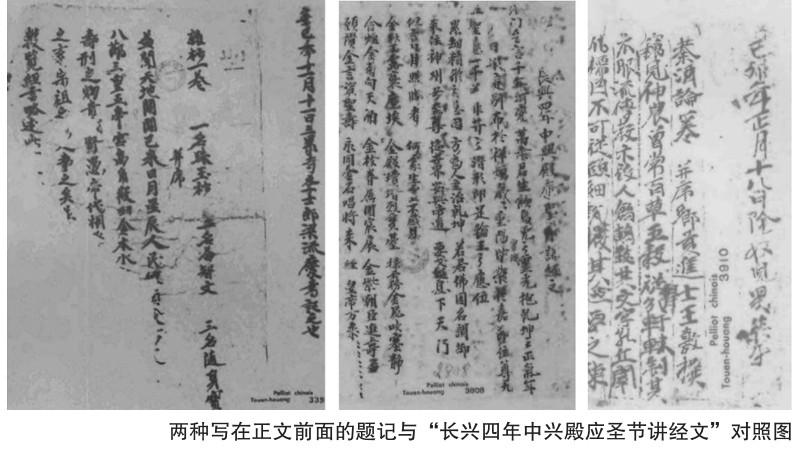

既然如此,那么何以一是题记一是题目?难道说是因为“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”这行字写到了题目的位置上了?这可能也是前辈研究者将之视为题目的主要原因。不过,在敦煌写卷中,题目在前在后都是正常的,而题记虽然大多在后,但也有在前面的。我就发现了另两篇变文的题记,如“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”一样,也是写在正文的前面。下面是三者的对照图,中间是《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》,左边是《杂抄一卷》,右边是《茶酒论一卷》。《杂抄一卷》前面的题记内容是“辛巳年十一月十一日三界寺学士郎梁流庆书证之也”,《茶酒论一卷》前面的题记是“己卯年正月十八日阴奴儿黑荣子”。敦煌写卷毕竟不是正式的雕板印刷品,尤其是题记这种东西随意性比较强,内容长短不拘,书写位置偶有变动是可以理解的。如果不加具体分析,就将正文前面的文字一律视为题目,正文后面的文字就一定是题记,未免失之武断。

前题、后题与作者

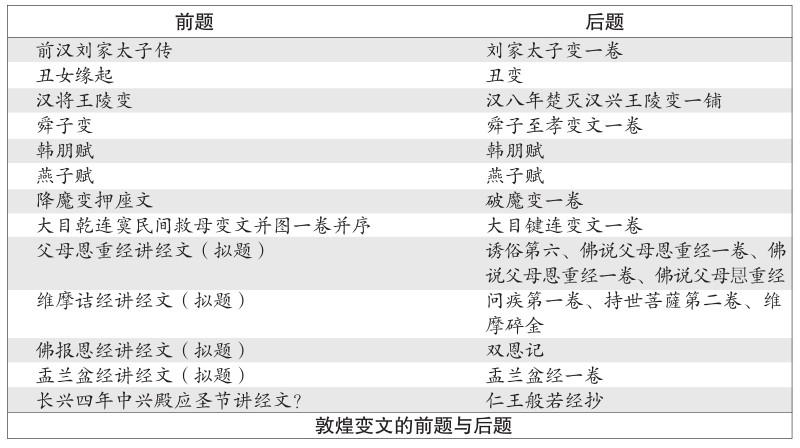

前辈学者在谈及变文题目时,有“前题”“后题”之说,又有“全名”“简名”之说。比如王重民即说:“《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》是因变文形式所命的全名,后题《仁王般若经抄》则是就内容所题的简名。”(王重民《敦煌遗书论文集》,中华书局1984年版,P185)翻看变文原卷,确实可以发现部分抄本有前后两个题目。

下表所列是《刘家太子传》《大目乾连变》《降魔变押座文》《丑女缘起》等共12篇变文的前后题。由于敦煌文献的保留状况甚差,大多数作品题目缺失现象非常严重。但有幸的是,也有一部分是前后题俱全的,由中我们可以观察变文抄写者的题目意识,对我们确定“长兴四年中兴殿应圣节讲经文”是否此篇的题目,提供了参考。

前面8种中的前题与后题都是敦煌写卷中原有的,而后面4种的前题原写卷缺失,现有的前题是今人的拟题,但后题是原有的。由表中可见,无论讲史类的变文还是讲经类的变文,原有的前题与后题基本上是一致的,虽然有繁简之别,但均能点明故事主人公,程度不同地概括了故事。而后面四篇讲经文拟题与后题却明显不同,这就不免让人生疑:究竟哪一个题目才更准确呢?是拟题的“维摩诘经讲经文”更准确,还是“问疾第一卷”或“持世菩薩第二卷”更准确?参照前面的8篇变文作品,我们认为原存的后题理所当然地要比今人的拟题更准确,也更符合当时讲经僧人和听众的观念及习惯。《八相变》的结尾说:“况说如来八相,三秋未尽根源。略以标名,开题示目。”后题的作用是“开题示目”,对听众的理解和记忆有重要的提示作用,不可能不准确。今人拟的前题虽然亦有一定道理,起码也是根据的作品内容,但显然与古人的着重点不同。尤其是加上了“讲经文”三个字,就将作品的性质和“著作权”完全改变了。简单地说,原存的后题如“问疾第一卷”“持世菩薩第二卷”“维摩碎金”等,是将此篇写卷当作“经”看待的。故事叙述中,经常以“经云”引用佛经内容,还不断出现“此唱经文”的说法,这里“经文”显然是指佛经原典。

今人拟题之不可信,最明显地还体现在《双恩记》的拟题中。现藏列宁格勒的《双恩记》是一篇叙事作品,1972年公诸于世,1980年任半塘《〈双恩记〉变文简介》第一次在我国介绍了这篇作品,其后对其研究渐次展开。作品是以韵散结合的语言据《大方便佛报恩经》序品第一、恶友品第六的内容敷演而成的,总题为《双恩记》,共三部分。第一部分题名“双恩记第三”;第二部分首题“双恩记第七”,尾题“佛报恩经第七”;第三部分首题“报恩经第十一”,尾题作“佛报恩经第十一”。行文过程中,又多次出现“说报恩经”“知佛欲说大恩经”“闻说报恩演畅”的说法。原文名为《双恩记》,并无“变文”二字。但到了研究者手里,就非要加上“变文”,题目变成了《双恩记变文》,甚至还有人主张将题拟为《佛报恩经讲经文》。古代文学观念是个不断发展的过程,对文学作品的性质、分类的认识,今人与古人肯定有所不同,但今人的文学观念是否应该强加在古人身上?明明有题目,却非要为古人“纠错”,改成一个古代并不存在的“新题目”,有这个必要吗?长此以往,文学史岂不面目全非?我认为这是个需要严肃思考的问题。

与此相关的是,还有变文的作者问题。敦煌变文的研究,与其他文体的研究有一个很大的不同,即很少有人提到作者問题。一般而言,文学艺术的研究,作品固然是第一位的,而作者研究亦不可或缺,二者相辅相成,互为补充,这才构成了完整的文学艺术史。那么,变文研究何以例外呢?一位日本的佛教研究者加地哲定曾注意到这个问题,所著《中国佛教文学》设专节探讨过这个问题,结果令人不乐观:“在其他变文中,还出现了四五个书写人的姓名,但那只是书写人,不能看成作者。结果,变文作者姓名有所记载的,不过上述二、三人而已。”(加地哲定著,刘卫星译《中国佛教文学》,今日中国出版社1990年版,P119)

他说的“二三人”中的第一人是五代后周僧人保宣,根据是《频婆娑罗王后宫彩女功德意供养塔生天因缘变》的文末题记中,有“保宣空门薄艺,梵宇荒才,经教不便于根源,论典罔知于底漠。辄陈短见,缀秘蜜(密)之因由;不惧羞惭,缉甚深之缘喻”。似乎隐晦地在说自己是这篇《因缘变》的作者。最后纪年是“维大周广顺叁年癸丑岁肆月廿日三界寺禅僧法保自手写纪述”。这个“自手写纪述”的法保,与题记中的保宣是否同一人,加地哲定坦承自己不敢肯定。但《敦煌学大辞典》和《敦煌文学概论》称“保宣为敦煌变文作者唯一留下名字的人”,对他的介绍是:敦煌僧人,出家于敦煌灵图寺,为沙州释门法律。敦煌遗书保存有所作《频婆娑罗王后宫彩女功德意供养塔生天变》,又有讲筵称扬文数节(P3165),卷背有所题口号二句云“灵图大寺面南开,千罗宝盖满□来”,并称“保宣是敦煌变文作者唯一留下名字的人”(颜廷亮主编《敦煌文学概论》,甘肃人民出版社1993年版,P102)。经我与原卷对照,“灵图大寺面南开,千罗宝盖满□来”两句是写在一种《开蒙宝训》的题目下面的,旁边还有“沙弥宝宣”四字,此“宝宣”与“保宣”是否同一个,难以肯定。

加地哲定所说的第二位作者,即前文提到的唐五代时期著名的俗讲僧人云辩,主要根据是《故圆鉴大师二十四孝押座文》题目下署有“左街僧录圆鉴大师赐紫云辩述”一行字,被认为是作者署名。除此,云辩还有《左街僧录大师压座文》《进十慈悲偈》《为缘人遗书》。所以加地哲定下结论说:“可见,在当时,恐怕是一位有名的作者了。”看来他对云辩作为变文的作者是比较有信心的。不过,《故圆鉴大师二十四孝押座文》这个题目显然是后人加上的,他自己不可能生前就说自己是“故圆鉴大师”。再者,题目下面署的“左街僧录圆鉴大师赐紫云辩述”,这个“述”字究竟是讲述,还是创作?《论语·述而》有“述而不作,信而好古”之语,后人理解的“述而不作”是指只叙述和阐明前人的学说,自己并不创作。这里署“云辩述”能是“云辩创作”之义吗?我想不会,“述”即讲述,僧人讲经就是讲述经典,弘扬教义,并不加入自己的思想。宋初张齐贤的《洛阳缙绅旧闻记》中,有对云辩的记载:

时僧云辨,能俗讲,有文章,敏于应对。若祝祀之辞,随其名位之高下对之,立成千字,皆如宿构。少师尤重之。云辨于长寿寺五月讲,少师诣讲院,与云辨对坐,歌者在侧。(《影印文渊阁四库全书》,上海古籍出版社1987年版,第一0三六册,P138)

这里主要赞扬了云辩在俗讲中思维敏捷,口才辩给,而且“有文章”并受到政治家和文学家张齐贤的肯定,其写作才能应该不虚,写出变文一类的文章来肯定不是问题。敦煌文献中有一写本共两页,题为《两街大德赠悟真法师诗七首》,现存六首。多为五言,有一首为七言。现存第一首前有“第二篇”字样,说明原来应该是第二首。此首题作《五言美瓜沙僧献款诗一首》,紧挨诗题下署“右街千福寺内道场应制大德圆鉴”。内容为:“圣主恩方洽,瓜沙有异僧。身中多种艺,心地几千灯。面进输诚数,亲论向化能。诏回应锡责,殊宠一层层。”(佚名:《右街千福寺首座辩章赞奖词》,敦煌写卷P3720,P1)此作水平很一般,勉强押韵而已。这类诗偈作品,云辩还有一些。像《进十慈悲偈》,也有人拟题作《修建寺殿募捐疏头辞》,中心思想是奉劝世人要以慈悲为怀,故每首都以“□□若也起慈悲”起始,如“君王若也起慈悲”“山人若也起慈悲”,奉劝的对象是各行各业的人,从君王到百姓。值得注意的是,不但有总题,还有分题。原卷总题为《右街僧录圆鉴大师云辩进十慈悲偈》,估计也是他人的拟题。至于他临终前写的《为人缘遗书》,云辩作为作者自然是无可怀疑的,惜此遗书并非变文作品。历史上有关他的记载,大都与俗讲有关,如张齐贤这则材料只说他“于长寿寺五月讲”,并没有明确说明哪些变文是出自他的笔下。其他记载如“唐庄宗圣节,敕僧录云辩与道士入内谈论。”(僧志磐:《佛祖统纪》卷五十二)“明宗石晋之时,僧录云辩多于诞日谈赞,皇帝亲座,累对论议。”(释贊宁:《大宋僧史略》卷五十九)同样只说他入宫与皇帝“谈论”“论议”,而这些活动都是围绕佛经随机进行的口头论辩活动,无涉文章,更不及作者之事。上世纪80年代,资深敦煌学者刘铭恕著文,引这两则材料,最后证明了 云辩就是《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》的演讲者,证据比较充分,很有说服力。然刘铭恕先生考证态度十分谨慎,结论只是说云辩是“演讲者”而非作者。然而过了几年,后来的研究者在引用他的这篇考证文章时,竟直接将“演讲者”改成了作者:“以上引述已经很充分地证明,伯三八〇八《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》确实就是云辩的作品。”(陈尚君《五代讲经僧云辩和他的作品》,陈尚君主编《水流花开——经典形塑与文本阐释国际学术研讨会论文集》,中西书局2020年版,P268)换一句话说,云辩就是《长兴四年中兴殿应圣节讲经文》的作者。这样的表述是正确的吗?很令人怀疑。

敦煌变文到底有没有作者?并非绝对没有。比如收入《敦煌变文集》的《茶酒论》,从广义上说也是变文。有一种写本的《茶酒论一卷并序》,题目下就明确地署着“乡贡进士王敷撰”,文末题记为“开宝三年壬申岁正月十四日知术院弟子阎海真自手书记”。现在可见到的《茶酒论》写本有六种,其中四种明确署有“乡贡进仕王敷(敖)撰”。

敦煌文献中的唐五代识字课本《杂抄》中记载了一些重要的必读书目:

《史记》(司马迁修)、《三国志》(陈寿修)、《春秋》(孔子修杜预注)、《文场秀》(孟宪子作)、《切韵》(六[陆]法言作)、《急就章》(史犹[游]撰)、《典言》(李德林撰之)、《千字文》(钟繇撰、李跃注、周兴嗣次韵)、《兔园策》(杜嗣先撰之)、《开蒙要训》(马仁寿撰之)

(佚名:《杂抄一卷》旧抄本,P4)

引起我们注意的是,《杂抄》在记录典籍的作者时,所用动词有明显的区别,史书用“修”。

修者,編撰也,类似现在的编著之义。自古就有“孔子修《春秋》”之说,晋人杜预谓《春秋》乃“周公之垂法,史书之旧章”。故宋人叶适说:“然则《春秋》非独鲁史记之名,孔子之于《春秋》,盖修而不作。”称孔子于《春秋》只是“编修”而非“创作”。《文场秀》和《切韵》用的是“作”,“作”即个人创作。《急就章》《千字文》几部书都用是“撰”,即撰著、写作之义,与“作”义同。本文在考察变文作者时,参考了以上的用法。《茶酒论》的作者之所以肯定是“王敷”,正在于用了“撰”字。除《茶酒论》,另有一篇题目很长的《后唐河西敦煌府释门法律临坛供奉大德兼通三学法师毗尼藏主沙门刘和尚生前邈真赞并序》,也在题目后面署有“释门法律知福田都判官临坛供奉大德兼三教法师沙门灵俊撰”。“邈真”是指画像,“赞”是一种称颂名人或死者的文体,或韵或韵散结合,写在画像上。此篇正文前先以散文叙主人公刘和尚的生平,再以四字句赞颂弘教的功德。因为这篇赞颂文字完全出自“沙门灵俊”之手,与佛经并无直接的关系,所以署“撰”字来表明自己的作者身份。

综合考察题目、题记,我们可以发现,相对于题记中记载的抄经僧人,敦煌变文作者真的是微乎其微。原因何在?主要原因就是古今对于“著作权”的理解不同。说经僧人并不认为佛经的原典,经过他们的改写或演唱就改变了“经”的性质,“著作权”就从释迦牟尼转到了自己手上。俄藏的《双恩记》,虽然内容是来自《佛报恩经》,题目则是新拟定的,但他有权改题目,却无权署上自己的名字;也可以说他不愿或不敢署上自己的名字。虽然他改了一个新题目,但在文中仍然保留《佛报恩经》第七、《佛报恩经》第十一的原题,以示内容的真正来源。也就是说,作为一个弘扬佛经的教徒,他仍然只是一个讲经僧人,而非作品的创造者。但拟题的《维摩诘经讲经文》《父母恩重经讲经文》等则不然,今人将《维摩诘经》《父母恩重经》上加上“讲经文”三字,作品的性质就不再是“经”,而是讲解佛经的变文,它的所有权是这篇变文的作者或演讲者。作为虔诚的佛教徒,讲经僧人们以弘扬佛法为已任,能因宣讲了佛经,改变或增加了某些内容,就堂而皇之地将之占为己有,自己成了作者吗?显然不能。这,就是所谓“讲经文”找不到作者的真正原因;换一句话说,不是没有,而是他们自觉自愿地不充当这个作者。否则,几十篇所谓“讲经文”都不署作者,就无法理解。

(作者系南开大学教授、博士生导师)