中国“三大奇书”与朝鲜君主

孙勇进

壹

1776年,朝鲜,汉城。

这一年是朝鲜王朝第二十一代君主英祖即位的第52年,这一天旧历三月初二,黄昏,酉时,庆熙宫集庆堂,左副承旨吴载绍、假注书柳孟养、记事官朴佑源李心渊等忧心忡忡地注视着御座上的英祖。几个月前,这位83岁的高龄老人已病逝沉笃,时常昏迷妄语,不知这次君臣召对,有什么重要的教令要传下。而就在这次君臣召对三天后,据朝鲜王朝官修史书《承政院日记》,三月五日,“卯時,大行大王昇遐于庆熙宫集庆堂”,英祖与世长辞。那么,三月二日这一天,朝鲜英祖这位高龄君主在其生命的最后时日,在不多的神智清明回光返照之际,召见臣子,有何玉旨纶言?

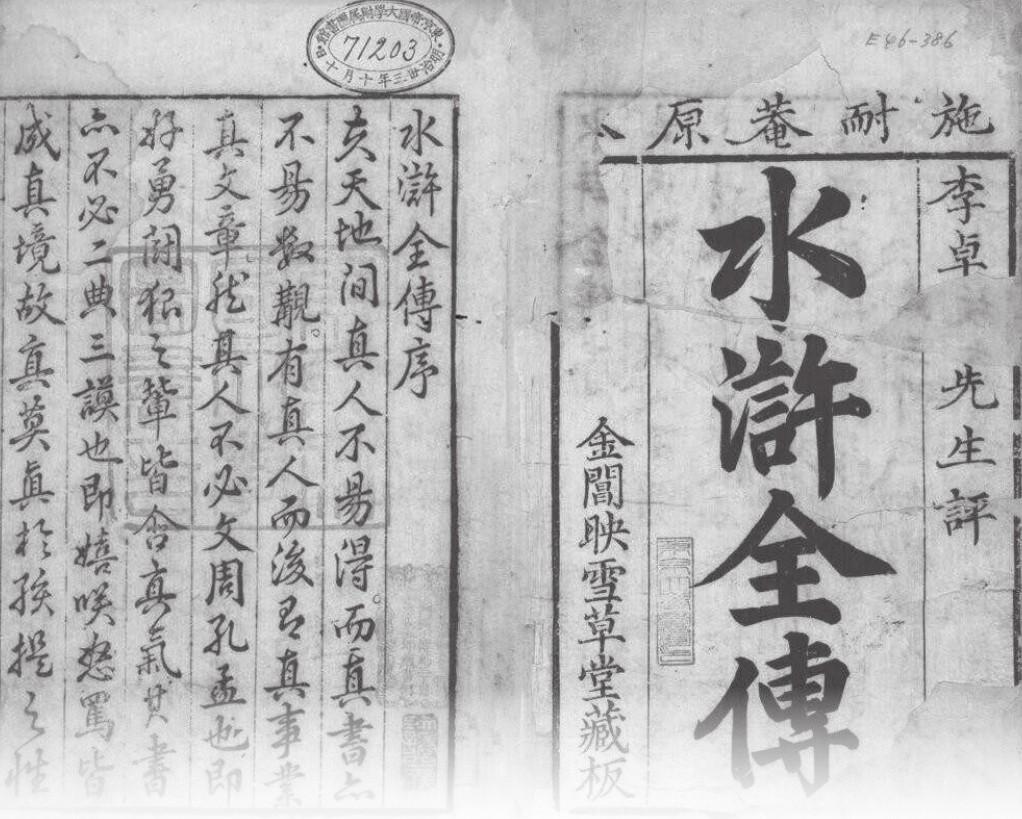

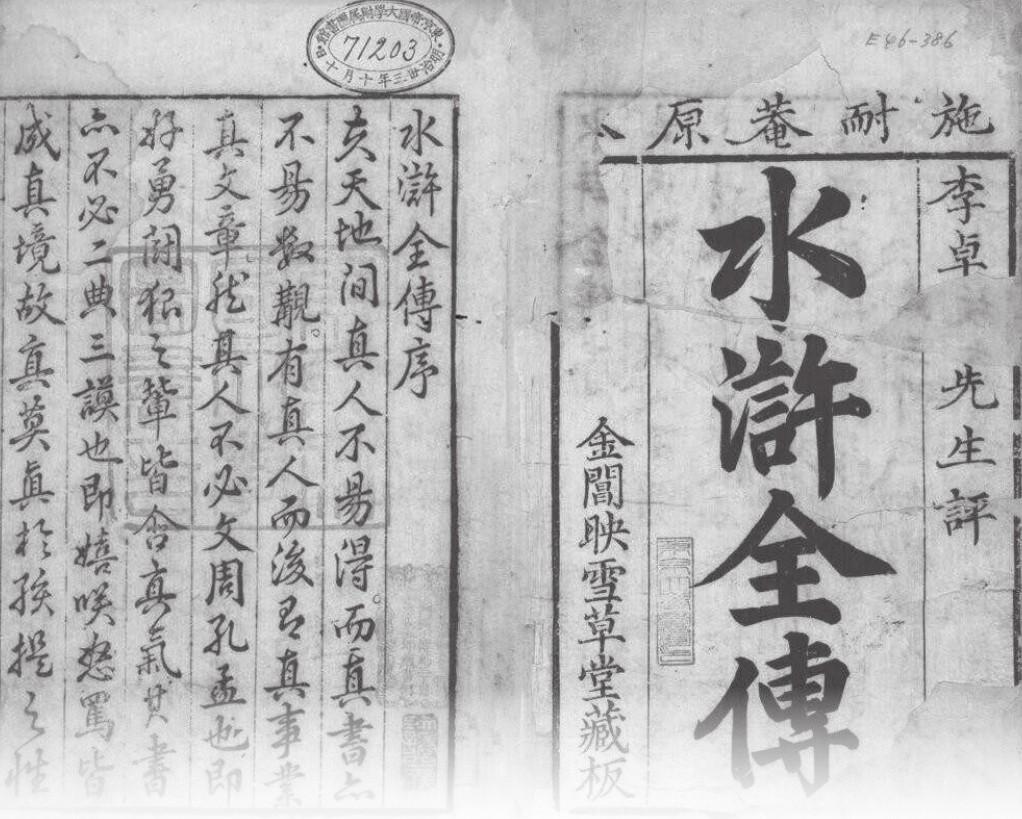

《承政院日记》清晰地记录了这次召对内容,英祖谈到了官员任用问题,此外,还谈到了三部书,三部每一个中国人能非常熟悉的书:《三国演义》《水浒传》《西游记》。

“《西游记》《三国志》《水浒志》世称三奇书,岂特本书,谚解命读亦然。”这是《承政院日记》用汉文记录的英祖之语。是说《西游记》《三国志》《水浒志》世间称为“三奇书”,读来引人入胜,不但汉文原书如此,即使是朝鲜文译本,令人读来听,也很动人。这里提到的《三国志》和《水浒志》,实即《三国演义》《水浒传》,这两部书加上《西游记》, 英祖又称其为“三大奇书”。在上述这场君臣召对数日前,二月二十六日,同据《承政院日记》,英祖与当时的领议政金尚喆之间,曾有如下对话:

尚喆曰:“世孙今日,承命奠酌关庙,殿下之所冀望,臣等亦取必矣。”上曰:“三大奇书,予常好矣,而于《三国志》,尤熟览矣。”尚喆曰:“虽以中国言之,处处尊奉关王矣。”上曰:“曹操之杖杀伏皇后,无状矣。”尚喆曰:“然矣。”

这段对话,由世孙奉英祖命祭拜供奉关羽之关王庙一事而起,君臣对话间谈到了《三国演义》,谈到其中曹操杖杀伏皇后这一情节。而英祖于言及《三国演义》之前,先提到“三大奇书”,并曰“予常好矣”。此处所谓“三大奇书”, 即数日后列举的“《西游记》《三国志》《水浒志》”。而此“三大奇书”之说,当自中国晚明以降“四大奇书”之说而来,只是少了一部《金瓶梅》。虽然有确切材料可证《金瓶梅》当时也已流入朝鲜,但无论英祖本人是否接触过《金瓶梅》,以儒教立国的朝鲜王朝朝堂之上,君臣都不可能公然表达对《金瓶梅》的欣赏。因此,在英祖这里,来自中国的“四大奇书”减去《金瓶梅》一书,变成所谓“三大奇书”,也就不足为怪了。在生命进入倒计时的最后数日内,英祖两次提到《三国演义》《水浒传》《西游记》这“三大奇书”,且自道“予常好矣”,传达出非常丰富的历史信息。

贰

朝鲜英祖与中国“三大奇书”结缘,始于其少年时期,而后这一缘分跨越了大半个世纪,贯穿其一生。

据《承政院日记》中英祖本人回忆:

予少时,见妇女读《三国志》,至麦城事,有涕泣事矣。

少年时的英祖,在王宫中见有妇女读朝文译本《三国演义》,至关羽走麦城事而涕泣。

又據朝鲜王朝《肃宗实录》,肃宗三十三年(1707)二月十三日,君臣间有如下一段对话:

丙申/御昼讲。知事李寅烨启曰: “今番观武才,以骑枪交战落点云,武士辈枪技不熟,枪刃交举之际,必多致伤之患,何以则为好乎?”上曰:“今若去其锋刃,一人衣白,一人衣黑,交马之后,以白黑决胜负则好矣。”寅烨曰:“此事见于《水浒传》,当依此为之矣。”

这里实际上间接谈到了《水浒传》中杨志与索超大名府比武的情节,对话中的朝鲜肃宗,正是英祖之父,发生这场对话时,英祖14岁。有韩国学者据此推测,肃宗对《水浒传》并不陌生,若此说成立,那么英祖少年时,宫廷里同样可见《水浒传》。

英祖在31岁时,以王世弟的身份即位,即位第三年,与臣子间有如下一场对话:

丙午六月十八日,上御时敏堂。夕讲入侍时,……黄梓读,自《孟子》“王者之迹熄”,至“郑人使子濯孺子侵卫,卫使庾公之斯追之”。……上曰:“庾之抽矢扣轮去金射之义,可尚矣。”……洪锡辅曰:“此终不如关羽义释曹操之事也。”上曰:“其言好矣。”

在《承政院日记》的这条记载里,可以看到,英祖与众臣夕讲,讲读儒家典籍《孟子》,在评论书中庾公之斯不忍射杀子濯孺子一事时,特进官洪锡辅拿《三国演义》虚构之华容放曹一事做比,称“终不如关羽义释曹操之事也”,英祖不但没有斥责臣子在讲读儒家经典的庄重场合引小说入议论,且称“其言好矣”,那么这时的英祖,至少应该知道洪锡辅说的是什么,本人应该也已读过《三国演义》。

同据《承政院日记》,英祖四年,三月二十二日:

巳正,上御仁政门,……。右副承旨李秉泰曰:“自清州贼变之后,湖西一路,举皆骚扰……”……光佐曰:“彼小丑,何足深虑?不过与水浒用兵样相似……”

这一年朝鲜党争中一些激进派发动叛乱,于三月十五日攻入清州。三月二十二日,君臣商议对策,领议政李光佐认为叛乱者“不过与水浒用兵样相似”。这条记录说明,李光佐这位朝鲜职位最高的大臣读过《水浒》,且知英祖亦读过《水浒》,明了所谓“水浒用兵”为何指。

至于英祖本人直接言说《三国》《水浒传》之记录,《承政院日记》中更不胜枚举。姑举数例:

(英祖十二年)七月初六日申时,上御兴政堂,召对入侍,……进读《宋名臣言行录》……寅宾进读张咏传,自“公自金陵”,止“社而稷之也”。……明谦曰:“张咏,诚高于人矣,末年因欲免祸,买田宅以自掩晦,而能清俭持身,三年畜置之婢妾,犹尚以处女在焉,则此尤人之所难也。”上曰:“此与关羽之明烛达昼同矣。”

(英祖十三年)丁巳八月初十日未时,上御进善门亲鞫。……上曰:“待命诸臣,亦可笑矣。……十九下敎之后,诸臣,犹为三分五裂,终不摆脱于时象,时象,渠之父乎?吕布之生父养父,合为三父,而今日朝臣,视时象无异其父,此亦与吕布之三父,何异耶? ……”

(英祖二十二年)丙寅二月初十日午时,……羽良曰:“周宣王、汉宣帝,皆知民间疾苦,故能致中兴之业,民受其惠。……我国家今至四百年,宜殿下一心勅励,一新世道,俾将多于前功,岂可如此乎?”上曰:“诸葛亮六出祁山,只是此心也。心存王室,故一出再出,终至鞠瘁而后已。心不存,则何以为事耶?”

(英祖五十二年)丙申二月初八日未时,…… 上命书传敎曰:“……尝见《三国志》,须多者操,故剪其须,无髯者操,故裂其旗裹其颐云,曾闻此人乱须云,乱须乱心而默乎?卧其厅而日睡何哉?今一事观也,附子即予惜者,而特命加入,其惫可知。因予精神,至于十贴,昏亦知也。……乱须乱心而然乎?可谓庸医。特赐名曰李庸敷,令渠知悉。”

上引数条,分别关涉到关羽秉烛达旦、吕布于生父之外先后认丁建阳和董卓为义父、诸葛亮六出祁山、曹操因马超追杀割须弃袍等事典。这些事典,均非出于陈寿《三国志》正史,而均见于《三国演义》。引出《三国演义》人物及情节典故的语境,亦各自不同,略解说如下:

英祖十二年七月六日条,记载的是英祖命几名大臣进读宋人朱熹撰《宋名臣言行錄》,记事官李宜宾进读其中的“张咏传”,随后,君臣讲论时,检讨官赵明谦称赞张咏,“能清俭持身,三年畜置之婢妾,犹尚以处女在焉,则此尤人之所难也”,英祖就此评论:“此与关羽之明烛达昼同矣。”

英祖十三年八月初十条,记载的是英祖至进善门亲自问案,痛斥群臣在王命屡下之后,只以“时象”(时局状况)为借口,拖延再三,令英祖不禁发问:“时象,渠之父乎?”于此生动一问后,英祖接下来思维跳跃,联想到《三国演义》中数易其父之吕布,斥曰:“吕布之生父养父,合为三父,而今日朝臣,视时象无异其父,此亦与吕布之三父,何异耶?”

英祖二十二年二月初十日条,记载的是,在臣子表达了祈望英祖能一新世道而成一代圣主之期待后,英祖借《三国演义》中诸葛亮六出祁山“只是此心也”為喻,强调发心的重要,也算是对臣子的答复。

英祖五十二年二月初八日条,记载的则是,英祖因深疑医官李春敷医术昏聩而恶之,遂由此人乱须,联想至《三国演义》里割须弃袍而逃之曹操,将乱须与乱心关联起来。

仅据上引数条言及《三国演义》之记录即可见,从英祖十二年(1736),至英祖五十二年(1776),时间跨度达40年之久,如果从英祖二年(1726)赞同臣下“此终不如关羽义释曹操”之论这条记录开始算起,则时间跨度达50年,即半个世纪。而《承政院日记》中的相关记录,远不止上举数条。综合来看,英祖联想并言及《三国演义》中人物或情节事典,并不限于讲论历史人物或朝廷政事的庄严或重大场合,而是随机触发,且联想有时呈现跳跃性。这种随机触发且不时呈现跳跃性的联想,也确实在如英祖自道“于《三国志》尤熟览矣”的读者那里才会发生。

《承政院日记》中英祖言说《水浒传》之记录,同样呈现出上述特点。姑举数例:

(英祖二十年)甲子九月十六日未时,……上曰:“每见世道之变,常有欲走之意也。”寅明曰:“此是殿下治心之工未至也。虽寻常宰相之事,犹曰鼻吸三斗醋,人君一日万机,岂无咈意之事乎 ”上曰:“虽梁山泊群盗,犹能令行,故能得啸聚。予则身为千乘之君,令不行于其臣,终不入于陶匀中矣。”

(英祖二十九年)癸酉三月二十五日巳时,…… 上曰:“顷者城内明火贼事,类同水浒而甚可虑矣。”

(英祖四十五年)己丑五月十一日辰時,……上曰:“于予建功,若造物有猜矣。昔之梁山泊一百单八,今有一千八百之儒,怪矣世道,不可恃矣。”

在英祖二十年那条记录里,英祖因其所下政令往往不能被臣子很好贯彻执行,自觉尚不如“梁山泊群盗”“犹能令行”,故有感慨。说明《水浒传》中梁山武装的高度组织化,给这位朝鲜君主留下了相当深的印象。

英祖二十九年,君臣讨论“城内明火贼”一事时,英祖认为“类同水浒而甚可虑矣”。的确,《水浒传》中写到过梁山好汉进城放火大开杀戒,如为救卢俊义在大名府中的行动。

英祖四十五年,朝鲜岭南地区(今韩国庆尚南北道)儒生1800人联名上疏,对英祖一些政令举措提出激烈批评,英祖面对集结成反对力量的儒生集团,想到了梁山泊武装。

英祖五十年,81岁高龄、病体昏沉的英祖,不满于众医官医术,下教斥责,称若严令务必施术见效,众医官必将狼狈而窜,英祖此刻联想到的是《水浒传》中花荣大闹清风寨时的情形。

这几条记录,从英祖二十年(1744)到英祖五十年(1774),时间跨度亦达三十年之久。若从前引英祖四年(1728)听领议政李光佐言及“不过与水浒用兵样相似”这条记录开始算起,亦有46年之久。从这些记录来看,触发英祖对《水浒传》联想之语境,也非常多样化,同样不乏跳跃式发散联想。联想隐含的价值评判,也不尽相同,正面、负面皆有,这种现象,只能发生在一个对《水浒传》十分熟悉且喜爱的接受者身上。

再看下面两条记录:

(英祖四十九年)癸巳九月二十一日辰时……命书传教曰:“……曾见小说,其文本则心猿意马,故灵台方寸之称,意盖此也。……”

(英祖五十年)甲午二月初一日夜初更……上命书传教曰:“……自春初予知熟矣,其近晦日,兼得六气之感,初则谓以若前,其日诚难,仍命直宿,心自喜曰,呜呼,此日若唐小说中几日魂游乃返,……噫,彼唐太宗,其魂荒诞,嗟哉,今予似梦非梦,犹免其诞,初若昼梦,而噫,近者岂特气衰 自知者深。”

《西游记》文字尤其是回目中,有多处以“心猿”指代孙悟空,以“意马”指代白龙马,且第一回中猴王访道,见菩提祖师所居乃“灵台方寸山,斜月三星洞”。另外,《西游记》中也有唐太宗魂游地府而回的故事。因此,《承政院日记》上引两条记录所云“小说”“唐小说”,应即指《西游记》。

叁

“三大奇书”等中国古典小说,从英祖的少年至其暮年弥留之际,伴随其走过了人生的绝大部分旅程。这些小说,已成为其生活相当重要组成部分。据《承政院日记》,英祖二十二年(1746),六月二十七日,这位朝鲜君主对臣下讲过这样一句话:

病中消日之道,或以小说,或以杂技, 而予则不为此二者,果难于消日。命儒臣读而听之,犹胜于昼寝, 卧内引接,亦无所妨矣。

英祖这里谈到的“小说”,当不只是中国小说,也包括朝鲜本国创作的小说,比如,《承政院日记》中也有英祖谈及本国小说《九云梦》的记录。但考虑到朝鲜当时的小说创作远没有中国发达,且《承政院日记》中英祖言及中国小说的記录远远多于谈及本国小说者,因此可以认定,作为英祖“病中消日之道”的小说,大部分还是来自中国的小说。这些小说,当时皆已译成朝鲜文字,所以才能“命儒臣读而听之”。

也许就是通过这类方式,朝鲜英祖在其漫长的50余年执政生涯里,于日理万机之际,仍能时不时接触“三大奇书”等中国小说。这些小说,其情节,其思想,也渐渐浸入英祖精神世界,如前所述,于日常事务中,不时引发联想。更加值得注意的是,这些小说,有时还会成为英祖理政之参考,甚至一定程度影响到王朝政治运转。

如据《承政院日记》,英祖十七年(1741)正月初六,君臣间有如下对话:

礼曹判书闵应洙起伏曰:“……第目今关西盗贼肆行,闻捕厅所囚贼徒,亦是三登余贼云矣。”上曰:“其夜气甚惫,未暇详问,而其根抵颇不寻常矣。”应洙曰:“此贼所闻其来已久矣。非但关西,黄海道谷山一带,颇有屯聚之渐云者,自前已有所闻矣。”上曰:“向日欲问于总戎使而未果矣,贼徒果有屯聚处乎,或别立名号云耶?”应洙曰:“民之贫困者,不过相聚为盗耳,散则混与平民同,合则作党行贼,虽有识良民,或多混同诱入矣。虽然,渠辈岂能张大,自作名号乎?”上曰:“良散中,亦或有知人事识事理者,如《水浒志》梁山泊中,亦有宋江类矣。”应洙曰:“关西北、海西诸处,此贼倘皆连络矣。臣亦于待罪关西时,按治之,故判书朴师洙按道时,亦力加捕治矣,即今捕厅所囚,亦臣曾所按治之一条,故臣亦略知其形势,而其时兵使,以一讨捕加设之意,状请者此也。臣向在郊外,平安兵使尹宅鼎来见,故臣亦语之矣。”上曰:“尹淳辞朝时,予以眩气,不得引见,而其人于一道旬宣之任,固恢恢矣。俄以梁山泊事言之矣,宋时花石纲敛怨,小人排布于朝廷,而时君昏庸,故宋江辈因民愁冤,相聚为盗,而其中亦多英豪人矣。予于顷日,亦以监司守令善于怀拊镇安则可化为良民之意下教矣,在上者不能拊摩,则赤子之化龙蛇易矣。”

对话中所谓“关西”,是指朝鲜王朝境内摩天岭以西地区,即今朝鲜民主主义人民共和国境内平安道和黄海道北部一带。这里在英祖十七年出现所谓“盗贼横行”问题,于是有了上述君臣对话。

在这些对话里,既可见出朝鲜英祖对《水浒传》中梁山聚义以及主要人物宋江的看法,亦可见到,这种看法如何影响到其应对现实民变时的决策。从上引文字来看,英祖认为之所以有梁山聚义,是因“宋时花石纲敛怨,小人排布于朝廷,而时君昏庸”,即所谓乱自上作,而后才有“宋江辈因民愁冤,相聚为盗”。正因英祖认为《水浒传》中梁山聚义系朝廷压迫所致,故对梁山中人不无好语。如上引日记中,英祖称“良散中亦或有知人事识事理者,如《水浒志》梁山泊中,亦有宋江类矣”“而其中亦多英豪人矣”。从这里可以看到,由于《水浒传》对水浒英雄之成功塑造,英祖对《水浒》中的梁山聚义和水泊中人,怀有相当的理解和同情。

这种理解同情,对英祖具体的理政决策亦产生一定影响。英祖十七年面对现实民变时,没有下令严厉镇压,而是教令招抚:“予于顷日,亦以监司守令善于怀拊镇安则可化为良民之意下教矣,在上者不能拊摩,则赤子之化龙蛇易矣。”

上条记录所载,是《水浒传》影响朝鲜英祖理政决策的典型例子。而英祖读过的中国小说,其实远不止《三国演义》《水浒传》《西游记》这“三大奇书”,据《承政院日记》相关记录,英祖至少还读过《西汉演义》《东汉演义》《皇明英烈传》《平妖传》。在这些小说的阅读记录里,同样可以看到对英祖理政决策的影响,如英祖五十年(1774)旧历五月十六日,据《承政院日记》:

备忘记,传于沈翔云曰:“噫!今年亢旱,八旬初见,曰以焦闷,其亦歇后语。古人云,于三人〈行〉,必有我师,昔汉几百年基业,其本三老董公,其虽演义,《西汉演义》一题目,曰‘谕父老汉王布德,图其像,亦云‘黄耉乞言,舍此何先,然耆老何登殿陛 予于今日祗迎处当见,莫问士庶,可以致身者,皆令来待。”

结合《日记》上引文字前后记录可知,是年朝鲜大旱,英祖谓“八旬初见”,即81岁之高年首次见到如此严重旱情。英祖十分焦虑,想到了《西汉演义》“谕父老汉王布德”中的情节,于是传旨,当日前往祈雨祭所时,于臣子迎候处,“莫问士庶,可以致身者,皆令来待”。《西汉演义》是中国明代钟山居士甄伟所撰历史演义,该演义第四十四回回目即为“谕父老汉王布德”,其中有汉王刘邦接见百姓父老的情节。81 岁高龄的朝鲜英祖不但能准确引述小说的回目文字,且受其情节影响,将小说中人物一些做法,照搬到了现实国政处理过程中。

肆

1776年,朝鲜英祖在生命倒计时的几天内,提及伴随了其大半生的中国“三大奇书”。不知于此前后,英祖有没有想起十几年前的那一幕人伦惨剧,想起被其下令关入米柜活活饿死的儿子,原定的君位继承人,思悼世子。思悼世子有一点酷肖其父,即,也是中国古典小说的狂热爱好者。

在思悼世子留下的文集《凌虚关漫稿》中,可以看到《画帖题语》一篇。世子命宫廷画师以中国小说题材绘画并汇集成册后,题写了这篇文字,其中说道:

命绘士指授写意可以鉴戒者。森然尺幅之中,而凛然千古之上。如汉高之中矢扪足,伯牙之援琴会心。卫公之轩鹤,项籍之乌骓。诸葛之西城,黄盖之赤壁,文彦博之除妖。或狃胜而之败,或知音而许己,或玩物而丧志,或拚义而底死,或以正胜邪,或以诚感天……

这里就提到了包括《三国演义》在内的多部中国小说。思悼世子对《三国演义》的热爱,更有其诗为证:

舳舻龙骧赤壁东,水中飞火动云虹。

北人顿足南人笑,谁识星坛有卧龙。

(《苦肉计》)

风雨襄阳百里开,梨花秋气拥城来。

常山阵势浑如此,虎掷龙骧一试回。

(《题长坂护主图》)

如果这位世子不死,十几年后继承君位,朝堂上不知是否还会延续其父英祖时期形成的热读中国小说的氛围。

然而,必须要指出的是,英祖父子对以“三大奇书”为代表的中国小说的热读,实与朝鲜王朝庙堂文化一贯传统相违。

不妨先看《朝鲜王朝实录》中一段记载。宣祖二年(1569),因17岁的宣祖在给臣下的教书中,有“张飞一声走万军”之语,引起臣子奇大升强烈不安,于是——

奇大升进启曰: “顷日张弼武引见时,传敎内 ‘张飞一声走万军之语,未见正史,闻在《三国志衍义》云。此书出来未久,小臣未见之,而或因朋辈间闻之,则甚多妄诞。…… 臣后见其册,定是无赖者裒集杂言,如成古谈。非但杂驳无益,甚害义理,自上偶尔一见,甚为未安。……”又启曰:“……《三国志衍义》,则怪诞如是,而至于印出,其时之人,岂不无识?观其文字,亦皆常谈,只见怪僻而已。……王者导民,当禁不正之书,此其为害,与小人无异也。古之人君,间有嗜词华,而崇艳丽,故英明之主,天分甚高,则后世或有流传之升,而如隋炀帝、陈后主者,偏着留意,终致亡国。人主之专意词华,言之亦可愧也。”

奇大升此处所言《三国志衍义》,即中国古典小说《三国演义》。对《三国演义》,奇大升的总体看法是“杂驳无益,甚害义理”,对朝鲜国君于教书中引用该小说事典,表现出强烈不安,乃出言劝谏。在奇大升看来,有悖于儒家正统的书籍,都应禁绝,国君更应作为臣民的榜样,禁绝“不正之书”,因为“不正之书”为害,与小人无异。古代君主,有因为嗜好艳丽辞藻而亡国的,作为国君,专意于诗文华彩亦为可愧之事,那么,循此逻辑,奇大升没有说出来的话就是,亲近《三国演义》这种小说,那就更等而下之,后果堪忧了。

百余年后,历任兵曹判书、右议政之朝鲜文臣李颐命(1658-1722),对后来英祖所耽读《三国演义》《水浒传》《西游记》,留下了如下评论:

明末小说之盛行,亦一世变。如《三国演义》《西游记》《水浒传》等书,最为大家。其役心运智于虚无眩幻之间者,可谓极劳矣。世传作《三国演义》者,病喑而死云,诚不无此理。其诬诸葛以怪神者,亦足受此罪矣。至于《水浒》,则极形容群盗猖獗横行之状,故明末流贼悉效此,其标立名称以“闯天王”之类,即梁山泊“玉麒麟”“九文龙”之遗法。其弊已明著矣。近闻清人发令禁小说云,果然则此必有所惩者而然矣。

李颐命之后,生活年代稍晚的李宜显(1669-1745),在其文集《陶谷集》中,对《水浒传》《西游记》有如下评论:

至如《水浒传》《西游记》之属,虽用意新巧,命辞瓌奇,……大抵皆演成史传与男女交欢事也。演史出而正史事迹汩乱,本不当观。男女之事,又多猥鄙淫媟,尤非庄士所可近眼。而近来人鲜笃实,喜以此等小记,作为消寂遣日之资,甚可叹也。

值得注意的是,留下这段评论的李宜显,在英祖即位后,曾多次于经筵时入侍,且一路官拜至右议政、领议政,位极人臣。英祖之耽读小说,李宜显亦当深知,而私下却有“而近来人鲜笃实,喜以此等小记,作为消寂遣日之资,甚可叹也”之说,此中消息,颇堪玩味。

事实上,就在英祖一朝热读中国小说之风臻于鼎盛之际,反弹的力量已在积蓄,在英祖五十年七月初十,其时文臣沈定镇为王世孙(即思悼世子之子、英祖之孙)讲解《续资治通鉴纲目》时,有如下对话:

初十日召对。……又教曰,予未尝看小说,若《三国志》《水浒志》如何耶?春坊曰云云。臣曰,是不必看,如邪味可近。邸下曰,小说亦有益于文乎?有益于意思乎?似无益也。臣曰,六经长智,故古者宋人不分送经书于外夷者,以其长智故也。且六经义理之中,亦自文章。朱子称孟子好文章,非但孟子,凡圣人之文,莫非文章。虽以《大学》言之,经一章八条目中,表出修身二字,示以表準。其下本字上,对说末字,又其下末字上,分厚薄字,此亦好文章。臣仍起伏曰,切不可留意于杂文。

两年后,上引对话之一方王世孙即位,即朝鲜正祖。正祖即位后厉禁中国古典小说,并倡所谓“文体反正”,固有其深刻背景及复杂原因,然其远因,在英祖在位最后三年的这一番对话中,或即已种下。

伍

正祖在即位第二十四年(1799),夏日的一天,对臣子说道:

予自来不喜看杂书,如所谓《三国志》、《水浒传》等书,亦未尝一番寓目。燕闲之所尝从事者,不外乎圣经贤传。

如此言说,与乃父乃祖真成鲜明对照。不过,纵然如此,以《三国演义》《水浒传》为代表的中国小说,不但在朝鲜知识基层和民间继续广泛流行,即使是后世朝鲜君主,仍有受其影响者。

1867年,朝鲜高宗四年,据《承政院日记》:

丁卯八月十一日辰时,上御重熙堂。进讲入侍时,讲官金永爵,……记事官金永珯,各持《小学》第五卷,以次进伏讫。……永爵曰:“……庞德公,三国时人庞统之犹父也,庞统名字,殿下曾或记存否?”上曰:“知之”。永爵曰:“凡学问,虽以闾巷幼稚言之,能知着味,然后方克成就,此所谓心诚好之欲罢不能者也。殿下进讲课程之暇,翻览书籍,期有着味之效,是臣区区之望也。……殿下既知庞统名字,则《三国志》一番乙览甚好。臣愚惶恐,《三国志》,稗也,筵中陈奏,极涉猥妄,而《三国志》虽曰稗书,实与正史无异,且浅近着味,无过此书,纵知惶恐,有此仰达矣。后日登对,殿下必以间阅某书下敎,则臣当敷陈为学蹊径,驯致于诚正修齐之道。伏愿后日筵席,幸赐教示焉。”上曰:“当依奏矣。”

在讲读《小学》之场合,讲官金永爵为激发时年15岁的朝鲜高宗读书兴趣,推荐阅读《三国演义》,并为此辩护道,按说《三国演义》乃稗书,不该于此庄重场合提及,但该书虽为稗书,“实与正史无异,且浅近着味,无过此书”,因此“纵知惶恐”,也要向高宗推荐。高宗当即表示,“当依奏矣”。

17年后,1884年,即朝鲜高宗二十一年,阳历十一月,朝鲜末期文臣尹致昊日记有如下两条记录:

(晴,慎,廿四日) 诣阙,上亲教所志事于前使,前使有不平之色。读《三国志》三顾草庐、五关斩将、博望用兵、当阳奋勇数回,三殿俱有悦听之色,晓归家宿。

(晴,慎,廿六日)夜诣阙,读《三国志》舌战群儒、智激周郞、苦肉计、连环计、借箭等,至华容义释,时已晓三时, 告辞归家宿。

曾留学日本并学习过英文的青年文臣尹致昊,两次入宫,一次还是在夜里,为朝鲜高宗诵读的却是来自中国的古典小说《三国演义》。这一年朝鲜在近代历史剧变以及持续的政局动荡中已风雨飘摇,苦闷的朝鲜君主,也许希望能从中国这部古典中获得一点精神力量。

当然,历史并没有因此而改变,不过,这些经典,经数百年传播,也已在半岛人民的精神生活里扎下了根。如今回望数代朝鲜君主的中国小说接受历程,可以看到,作为王朝权力中枢的这一群体,其阅读接受活动,不但凸显了个人审美趣味,更直接或间接影响了王朝政务处理,形成立体复杂的传播景观,值得特别关注。而从更宏阔的视野来看,文明交流互鉴,也往往就体现在这种种丰富而生动的历史细节中。

(作者系文学博士,对外经济贸易大学中文学院教授,本文受对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助〈项目编号20YB04〉)