清末民初山水画家的“历史眼光”

朱珺 谢海

欲知大道,必先为史。在浩瀚的美术史长河中,一些彪炳史册的画家总是能够善于从历史中借鉴和汲取宝贵的经验,自我修正,从临摹到创造,从渐悟到顿悟,尊重美术史的流变,把历史、现实、未来贯通起来。从历史深处走来,他们以史为鉴,对时局、对绘画实践的现实问题往往看得更远更透,从而提炼新精神,发现新图景。

清末民初,画家所在的是一个新旧社会交替、东西文化碰撞的时代,当画家身处“革四王的命”的背景之下,受其影响最大的山水画家——不管是只守不创的摹古画家、温故知新的画家,还是推陈出新的画家,他们在尴尬的时间节点之上,处心积虑地用各种创作实践为中国传统绘画的样式和精神辩护,以作品留存的形式客观准确地标记了深邃和明亮的历史眼光。

一、“四王”与石涛

讨论20世纪上半叶山水画实践,必然先谈“四王”,谈“四王”必谈石涛,不然,较为薄弱的清代山水画史就会愈加模糊不清。

“四王”之首的王时敏比董其昌小37岁。董其昌去世时,明尚未亡,他是一位妥妥的明代画家。王时敏、王鉴皆高寿,经历了明清两代,久居太仓,与为官17年、归隐28年的董其昌所常居的华亭咫尺之遥。王时敏在祖父王锡爵、王鉴在曾祖王世贞引荐之下都曾师从董其昌。王时敏、王鉴得董其昌启蒙亲授,早年取法黄公望,因年纪、门第、旨趣相仿,交往频繁,中晚年又都吸收董源、巨然、王蒙的画法,作品颇为相似。略有不同的是,王鉴强调了吴镇点厾和倪瓒用墨之法,并且综合了沈周、文征明的画风,故而与王时敏的典型风格有一些小小的区别。王翚是王时敏、王鉴的学生,王时敏之孙王原祁与石涛同庚,业师亦为王时敏。王翚把王鉴从“吴门画派”得来的青绿设色和缜密秀润承袭了下来,王原祁承董其昌及王时敏之学,几无变化,然而,王原祁和其祖父一样,得最高统治者之宠,影响后世。

与之相对,身世显赫的石涛没有“四王”那般有明确的师承谱系,却能一生转益多师,登山临水,先后与“宣城画派”“金陵画派”的画家友善,凭借自己丰富的生活经历和天赋才情,从绘画理论到绘画实践,使审美体系和绘画创作与以“四王”为代表的正统派拉开了距离,开启了意笔山水的新天地。

和“四王”笔笔有来路不同,没有门庭束缚的石涛从技术层面讲小处瑕疵可谓特别的多,但恰恰是他作画时“搜尽奇峰打草稿”在先,技法不甚完美而不得不“我用我法”在后,让画面合画理而不合法理,使得其作品构图新奇,笔情恣肆,淋漓洒脱,在中国画史上具有十分重要的意义。

山水画有偏写实的,也有偏写意的,不好说谁高谁低,但是,单谈画工、单谈境界就有了高低之别。南宋画家马远的《踏歌图》,画中的树、石、楼台等景物占据了画面的主要篇幅,画面中呈现出上实下虚、左实右虚的对半开和对角式构图,实景都集中在画面的左下角,画眼却在右下角农民在田埂上踏歌而行的欢乐情景上。就画论画,画得好,虚中有实、实中含虚的布局也巧妙,表现也出色。但是,这和后来的石涛作品一比,尽管在笔墨技巧上还略胜一筹的马远却败下阵来。

“四王”刻意泥古,缺乏独创,有浓厚的复古思想和“类型化”的形式主义画风,却相继成为正统派中坚人物,并左右了清代三百年画坛。反之,石涛在技术面不达标的情况下,却能在与马远的比较中完胜,让人深思。究其原因,石涛胜在其直面真山真水之后的惟务俗变。他既强调“物象”的表达是否精准,也思考理趣的高低,还能“用力于古人矩矱之中,而外貌脱离于古人之迹”(黄宾虹语),做到了来源于自然,又高于了自然,得之古人又与古人不同的高度。石涛本身具有体系化的理论基础,他在题跋中就曾多次提到“无法而法”的概念和“作书作画,无论老手后学,先以气盛,得之者精神灿烂,出于纸上”的方法论。另外,石涛画面中所展示出的生命活力、艺术律动和神韵也是很多偏写实的画家不好比的。

二、变与不变的清末民初画坛

尽管石涛在美术创作、美术理论上有高度、有深度,但事实上,远没有“四王”那般继董其昌之后享有盛名,左右时风,执牛耳于整个清画坛。弘仁、髡残、八大山人、石涛皆明末遗民,虽各有独特的艺术造诣,主观上入世态度不甚积极,客观上画风的“非主流”,导致无法与“四王”、吴历、恽寿平等当时被目为“正统”的画家相提并论。

“四王”与石涛之后到民国之间有一段“真空期”,在这段大约200年光景的时间里,清代山水画史的走势愈发糟糕——画家少,画工差,理论匮乏,加上士大夫钟情意笔花鸟,粗笔头的写意风气盛行,职业画家的出现,生宣纸被大面积使用,山水画一科几近“灭门”。

到了清末民初,“四王”的画风满目皆是,层层罗叠而上、堆砌成篇的“搬山头”成为山水画家不思進取和谋生的主要手段,况且,手头功夫也不及“四王”,一味神话“四王”的结果是彼时艺术精神的结壳,是整个山水画坛集体“做广播体操”,整齐划一,板滞可厌。

1917年,康有为在《万木草堂藏画目》开篇便说:中国画论有谬,所以“中国近世之画衰败极矣”,他以西学的视角还说:苏轼、米芾“弃形似、倡士气”导致写逸气者为高,以气韵自矜,皆简率荒略。在康有为看来,“国朝画”除了恽南田、蒋南沙,包括“四王”“二石”在内皆因非唐宋正宗,味同嚼蜡,至于其他二流、三流画家更是没法看的。

康有为不画画,但他给出的“方子”是“以复古为更新”——这和他早期的政治抱负所提出的“托古改制”如出一辙。

1918年,陈独秀在自己主编的《新青年》杂志上与吕澂以通信的形式发表了《美术革命》一文,以写实的西洋绘画为参照指出,中国画改良,首先要革“王画”的命,断不能不采用洋画的写实精神,并以吴历为例,暗示中国画应吸收西画的手法。陈独秀在文中提到“四王”囿于临摹,止于临摹,都惯用临、摹、仿、抚四大伎俩,“自家创作的,可以说没有”。

陈独秀也不画画,他和康有为一样,是借“打倒”或者说一笔抹杀古代的、旧的、传统的来倡导他们所认为的民主、科学立场,认为“历史”的大部分妨碍了吸收“新文明”,无法“开通民智”“引领风气”。但是,康、陈忽视了晚明和清初徐渭、石涛、八大山人等大写意水墨以及傅山等人的书法对形式主义、写意性、表现主义的探索。他们只看到西方的写实一路的艺术样式,没有看到欧洲已经发生的现代主义思潮。所以,还得看专业从事美术理论的、专业从事绘画实践的人怎么说——毕竟,他们才知道“坚持国粹”也好,“旧学为体,新学为用”也罢,还是“推陈出新”的痛点之所在,否则,无疑是隔靴搔痒。黄宾虹在为陈树人译作《新画法》一书序中表达了如何平衡中西、新旧画法的态度:一是“画法常新,而尤不废旧”;二是“且沟通欧亚,参澈唐宋,探奇索赜,发扬幽隐,昌明绝艺,可拭目俟矣”。他还引了《圣经·旧约》名句“There is no new thing under the sun”来更好地“以夷制夷”。刘海粟也认识到“研究西画者,而不守成法”“反观吾国之画家,终日伏案摹仿前人画派”,所以“工夫愈深,其法愈呆”。汪亚尘更是直截了当地说:“你学我,我学你,还说得起创造两个字吗?”他提出“应该拿古人制作上的长处精察,短处辨别,再依自己人格的表现,来做社会的贡献……”

是时,变和不变的问题,画家们都有深重的切肤之感,问题是,怎么变?

三、清末民初山水画创作实践的多维选择

19世纪70年代,洋务派改良人物冯桂芬、薛福成、郑观应、王韬提出“主以中学、辅以西学”的理论。然而,这种中西文化结合的理论对应到当时的山水画创作中显然是不成立的,人物画尚且能借用西方造型和解剖的方法,花鸟画亦能从“洋颜料”中借用色彩,但山水画“可借”的资源不多,而且,“借”多了就会像郎世宁的作品那般:在看着很新颖的同时又看着很难受。

1912年第6期《真相画报》“中国古今名画选”栏中刊登了陈树人的《肇庆峡写生》(共计4幅作品)和王原祁的《仿大痴山水立轴》,前者的树、石、坡岸的勾勒画法,具有明显的南宗山水画的面貌,作者有意识地融入一些空间透视关系、光照和明暗效果,因为实景写生世人熟悉的自然风景,所以受众很容易接受“这就是肇庆”“和真的一样”的概念传递;而后者则老方一贴,受真山水的感染和启发,效仿黄公望的笔意画出。这样的对比,无疑是革命性的,同样是以描写自然物象为主旨,一个更强调对景写真,在艺术上追求中西的融合,追求画法的创新,一个是致力于推进名家经典图式和笔墨语言的激活,体现了推陈出新和古学复兴探索中国画如何走向现代的思路和选择,让同辈探索者受益良多。

与“二高一陈”为代表的岭南派画家选择“新画法”不同,以黄宾虹、姚华、陈师曾、金城为代表的山水画家则一边倒地选择温故知新,反对矫异,用排斥“异族”的基本立场试图绕开“四王”从唐宋的中国传统画学的源流变迁中寻找“新”的可能。当黄宾虹最终所取得的成功证明了以复古为革新也是一条可行之路时,一个难解的问题迎刃而解:新与旧向来不是一种对立的关系,而是一种辩证的我中有你、你中有我的关系。“新”从“旧”发展转化过来的过渡阶段常常就是“新”的,重估和再发现“旧”的价值往往能诠释艺术史进化发生的所有关系。

笼统地讲,改良是变,是“新”;保守是不变,是“旧”,但实际操作中互有交叉。

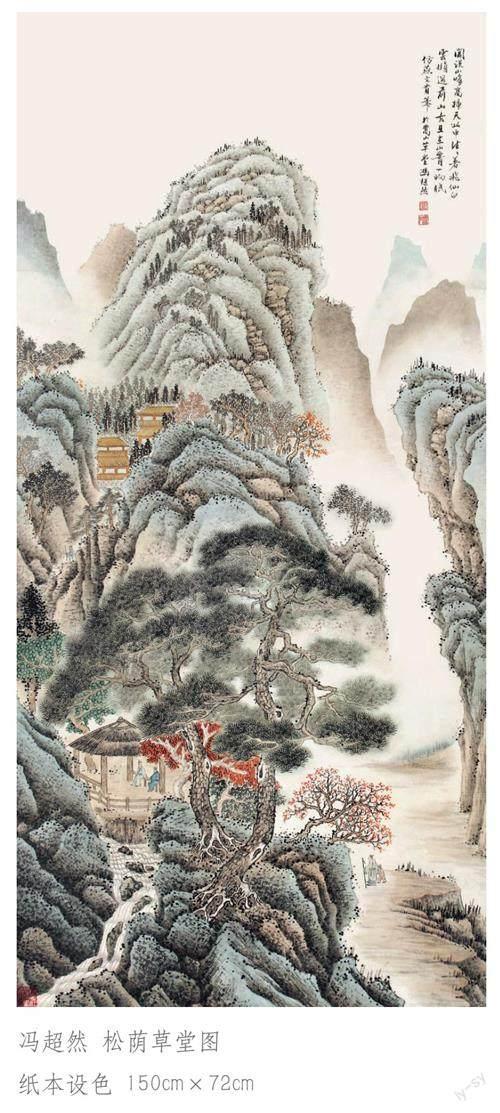

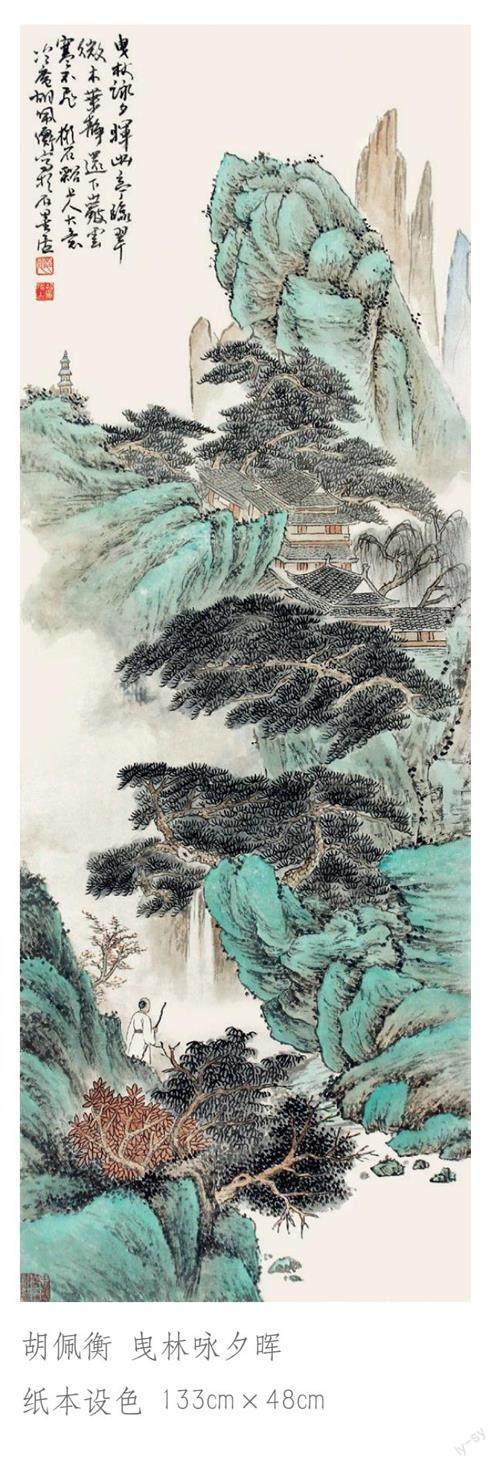

当师古人、“外师造化、中得心源”等底层逻辑受到西方思想质疑时,当师古法的传统被师“南宗”和师“四王”的风尚取代,加上康有为、陈独秀的棒喝,画坛诸画家在变和不变之间二选一成了无奈之举,他们迅速“站队”:高剑父、高奇峰、陈树人、刘海粟、徐悲鸿、林风眠、刘奎龄、丰子恺、林玉山是变的主将;黄宾虹、姚华、萧俊贤、赵叔孺、溥儒、吴待秋、冯超然、陈少梅、胡佩衡、吴湖帆、郑昶、陈师曾、金城、余绍宋是不变的代表。

整体来看,与西学东渐在中国引起各方面自觉参与现代化进程的大趋势相合拍,随着留欧、留日的学子归来,艺术市场的规模化和社团的增多,清末民初的山水画家无非是从复古革新、温故知新、推陈出新三个方面展开和层层推进“美术革命”的。尽管以上三点都能再细分出若干的小点来,但其“淬厉其所本有而新之”(梁启超语)是根本,而且,正因为从“整理国故本是要在国故中捉妖打鬼”(胡适语)世风,很多画家才能在“历史的眼光”中有条件选择从保存国粹视野出发的复古革新,寻找因果的温故知新,甚至是有明显反传统的推陈出新。

四、清末民初山水画成果的确认与影响

复古革新、温故知新、推陈出新都是改良的思路,不过,在明处我们又不得不说“温故知新”“推陈出新”是改良的,“复古革新”是保守的。改良和保守都是相对的,前者是向“外”找寻变,后者是向“内”找寻变。需要我们厘清的是,一方面,很多的改良是一种低层次的甚至是技法层面的小修小补,尽管在样式上有显著的变化,但是在表现的成熟度和意境的营造上还不是很成功;另一方面,保守的“国粹派”也步履蹒跚,他们没有超越宋元到晚明乃至“四王”从技术到思想的总体水准。换句话说,改是改了,改得不彻底;保是保了,保得没高度。于是,双方作品的水平成了彼此不屑且心照不宣的“把柄”。

高水平的山水画取决于画家的思想感情,特别是审美观和对客观现实美感的体验,当然也取决于画家能否准确地表达和笔墨控制的熟谙程度,不然,再好的构图形式、再好的空间处理、再好的审美趣味也是白搭。民国时期的很多画家就是如此,说得头头是道,或大谈“弘扬”,或大谈“创新”,也“师法自然”,一副“望秋云,神飞扬,临春风,思浩荡”的派头,只是,施于尺素之笔墨令人不忍卒读。

20世纪初中西文明激烈冲撞的大背景下,讨论传统与现代、新与旧的关系不一定由画家自己站队决定,而是由媒体、美术史家根据作品来归类的。金城说学画三要素云:“一考察天然之物品;二研究古人之成法;三试验一己之心得。”陈衡恪在《中国文人画之研究》中指出:“且文人画不求形似,正是画之进步。”他们都有求变之心,都说自己是进步的,但不管从文艺美学的角度研究其绘画思想,还是从把守正统的绘画风格出发,世人还是很客观地把他们归为“保守派”。

“写形如真”的西方写实真的比“兴会”为先、为主导的传统中国画要进步吗?诗文之中、块垒之中的画好,还是无限江山、池塘青草的画好?是聊写心中逸气好,还是格物致知好?这还真不好说。众所周知,中国传统绘画的现代转型有一个不可或缺的力量来自一些有海外游学背景的和学习西画的画家。姚华、陈师曾、何香凝、余绍宋、张聿光、朱屺瞻、王济远、高剑父、高奇峰、陈树人、郑锦、鲍少游、刘海粟、汪亚尘、周天初、徐悲鸿、张善孖、张大千、陈之佛、方君璧、丰子恺、林风眠、关良、丁衍庸、方人定、傅抱石、黎雄才、黄独峰、林玉山、谢海燕、杨善深、阳太阳等画家中,有的留学前就有中国画的底子,有的归国后渐渐地远离了西洋画创作,改入中国画创作阵营。有意思的是,他们中不仅有顺理成章地把西方的造型、色彩和构图植入中国画改良的画家,也有姚华、陈师曾、余绍宋、张善孖、张大千等“血战古人”的执意传统者。

清末民初山水画的多样性是一个时代的符号,透过各种口号、各种思潮的皮相,留给人们的不仅仅是一份简單的文化遗产,也告诫后来的山水画家若要在中国传统绘画的创新之路上取得成绩,就必须要对浩如烟海的传统中国画作品了如指掌,同时还要自觉把自己的艺术追求放入时代中去,海纳百川地在线性的历史中汲古求变。

1949年后,有感于无山不美、无水不丽,有感于旧时代跨入新时代的伟大变革,出现了以傅抱石、钱松喦、张文俊、亚明、宋文治、魏紫熙为代表的新金陵画派,以石鲁、赵望云、何海霞、方济众等画家为代表的长安画派,以及“岭南四杰”赵少昂、黎雄才、关山月、杨善深,他们将绘画的视角和才情放在走进生活、贴近时代上,他们把传统的笔墨语言,把从未改变的数万里江山,从自然“转移”到了尺素之上,深情地唱起《我和我的祖国》,彰显出强烈的时代气息与艺术感染力。

岁月匆忙,一代人来,一代人去。我们常说,作品是时代的缩影。对于中国历代画家而言,山水画不是简单地描摹自然风光,而是他们的精神诉求,是他们和他们所处时代审美的再现,以及画家们各自的人生态度。蓦然回首,今天我们回望清末民初的山水画坛,理解百年前中国山水画的现代化进程,事实上也关涉当前中国画在全球格局中的位置变迁,所以,对20世纪初山水画的讨论,不仅仅是美术史学界的话题,也应该是通过历史性的分析和阐释之后,成为所有中国画家要普遍关注的议题。

——四王吴恽与四僧书画特展