中西合璧 建构文化*1

——曹明伦《莎士比亚十四行诗集》评介

焦鹏帅(西南民族大学外国语学院,成都610041)

中西合璧 建构文化*1

——曹明伦《莎士比亚十四行诗集》评介

焦鹏帅

(西南民族大学外国语学院,成都610041)

[提 要]在众多译本中,曹明伦翻译的《莎士比亚十四行诗集》是较为特色的版本。本文从文本内与文本外、继承与创新四个方面,进入当时历史、文化语境,运用译者身份、译者主体性发挥、译者目的论等相关理论,通过案例分析指出译者在翻译时有其一套理念指导翻译行为,突显曹译的文本目的是为了让读者享受到高质量的译文,非文本目的则是为了我国民族诗歌的文化重构。

曹明伦 文本目的 非文本目的 译者身份 文化重构

一 引言

莎翁十四行诗汉译已有半个多世纪的历史。除诸多散译外,读者常见的154首全译本有屠岸译本(上海版)、梁宗岱译本(四川版)、杨熙龄译本(内蒙版)、曹明伦译本(漓江版)、辜正坤译本(北大版)、阮坤译本(湖北版)、梁实秋译本(广电版)、虞尔昌译本(台北版)、金发荣译本(广西版)等。

平心而沦,这些译本各有所长、各具特色,从整体上讲都堪称优秀。(曹明伦,2008:284)在众多版本中曹明伦译的《莎士比亚十行诗集》是较有特色的版本,李赋

* 本文获西南民族大学2013年度重大培育项目“英语世界中国少数民族文学的译介与研究”(项目编号:13SZD04)及西南民族大学2014年教改项目《大学英语教材编写质量控制与管理研究》资助。宁先生在其序中说“曹译本的特点在于既准确,又通畅,读来颇有诗趣。”(曹明伦,2008:284)该译词藻华丽、用韵考究、堆码整齐、注释得体,给读者奉上了一道精神大餐,但其背后隐藏的译者的目的、动机却鲜为人知。

本文拟从文本内、文本外、继承与创新四个方面,进入当时历史、文化语境,运用译者身份、译者主体性发挥、译者目的论等相关理论,通过典型案例分析指出译者在翻译时自有一套理念指导翻译行为,突显曹译的文本目的是为了让读者享受到高质量的译文,非文本目的则是为了重构我国民族诗歌文化。

二 曹译产生的背景及曹译评价

《建构文化》一书所说:“我们已经意识到语境在翻译中的重要性。当然,我们说的一个历史语境,另一个是文化语境”(Bassnet & Lefevere,2001:3)想要搞清楚译者的动机目的,不清楚当时译者所处的时代背景,也就是当时的历史语境和文化背景,那么一切努力都是徒劳的。

20世纪90年代,中国文化经历了80年代末的阵痛,由原来的“全盘西化”进入理性反思文化道路应该如何走的问题。在中国的翻译研究领域,90年代出现了文化转向风潮。而在翻译出版界,特别是在1992年10月中国正式加入国际版权保护《伯尔尼公约》,翻译外国当代作品便需引进版权。因此,很多出版商将目光投向了古典名著,一时间各种新译本充斥市场。

由此可见,当时的曹译本是在英译古典名著重新成为翻译的热点这个背景下进行的,属于复译之列,但与其他粗制滥造的复译本不同之处在于:与以往译本相比,除了前面提到的词藻华丽、用韵考究、堆码整齐、注释得体,曹译还对其中的众多文化“褶皱”进行了熨平处理,如对诗中暗含的圣经故事、宗教相关的典故、双关语、藏头字(WILL)等的处理,曹译通过求证考据均给出详细的解释,使读者对这部暗藏许多隐喻机关的诗有了比较清晰的了解。①参见《莎士比亚十四行诗研究》,《中国翻译》,1997第3期以及2008年出版的《英汉翻译实践与评析》第284-301页。2008年又由河北大学出版社重新装帧设计出版,在书中译者以《精巧的形式 炽热的感情——<伊丽莎白时代三大十四行诗集>中译本代序》对十四行诗在英国的源起、流变及各个时期的代表作及其特点,以及作者生平简介做了较为翔实的介绍,使读者在欣赏美丽的译文之前,先补充一下有关背景知识,增加了原文对照,既适合普通爱好十四行诗的读者,也适用于学术研究。从网上销售情况看①按销量曹译排第二http://search.dangdang.com/search.php?key=%C9%AF%CA%BF%B1%C8%D1%C7%CA%A E%CB%C4%D0%D0%CA%AB&catalog=&SearchFromTop=1#Pub_top,2015-01-02.,1曹译深受广大读者喜爱。从微观层面看,就连网上挑剔傲慢的翻译批评大嘴铁冰也在博客上承认曹译“文通字顺,结构严谨”。由此可见,曹译在读者中的影响力可见一斑。

三 译者身份与译者主体性

在翻译过程中,译者扮演多重身份,同时亦受社会现实身份影响。身份(identity)的词源拉丁语idem(相同)有两义:“身份”(personality)和“认同”(identification),因而译者身份大致可分为阐释过程身份和社会现实身份两类。

从阐释哲学角度讲,在翻译过程中译者起码兼具读者、批评者、阐释者、译者和译著作者的多重身份。但是,所有的讨论都基于一种阐释理论或在翻译过程中译者所扮演的角色在讨论译者的身份,忽略了对译者的现实社会身份的关注,因为译者更多时候在现实社会生活中兼具多重身份。

根据马克思主义哲学:“社会生活本质上是实践的,凡是把理论导向神秘主义的神秘东西,都能在人们实践中及对这个实践的理解中得到解决。”(马克思、恩格斯,1972:19)因此,只有把译者放入具体的社会现实,才能体察他身上兼具的各种身份关系及其互动,才有可能真正明白他的翻译目的。

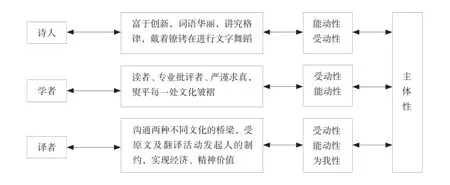

主体的本质表现在能动性、受动性、为我性的特征中,这些特征则构成了翻译主体译者的主体性。②http://baike.baidu.com/view/2481258.html?fromTaglist,2015-01-02.根据哲学阐释学观点,理解的过程是译者视域和原文本视域不断融合的过程。为了达到这种融合,译者须发挥主观能动性,积极走出自身视域。权力话语理论认为,社会中任何行为都受权力和话语的操控。因此,译者的翻译行为必然受他所处时代的操控,即所谓的受动性。目的论则认为任何翻译行为都以译者的各种目的为指导。为了达到这些目的,译者会调动各种能力,采用不同策略解决翻译中的各种困难。换句话说,积极和消极方面的辩证结合是译者主体性本身的内在要求。偏重这三方面的任何一方面都会导致对主体性的片面理解,或贬抑译者主体性,或夸大译者主体性。只有全面理解了译者主体性的内容,才能对译者持恰如其分的态度。

作为一个完整的系统,译者主体性的这三方面在翻译实践中得以体现。翻译过程的广义定义包括原文本的选择、理解、阐释、文本的重建和文本的后续生命。胡塞尔是现代最后一个主体哲学论者,他思考的主体性依然是“绝对而纯粹的同一性”。但是,他看到了主体与他者必须结合成主体之间的“移入”与“共现”关系,他者实际上是“另一个自我”(alter ego)。“移入”就是“在他者中生活,同经历、同体验、同思维、同欢乐,化入他者的存在”。自我是一个社会构成,即人际构成,在永不休止的社会表意活动中确定自身,其确定途径则是通过身份。自我作为思索主体的表意与解释,作为行动主体的行为与反应,都必须从一个具体身份才能进行。一旦进入表意活动,自我就暂时以表意身份或解释身份出现,因此身份在某种意义上替代了自我,暂时遮蔽了自我,替代了自我。身份有真诚有假扮,有暂时有长久,有存心有无意,最后我们能理解的自我,实际上就是自我采用的所有身份的集合。柏格森主张“深度自我”与“表演角色”之间有张力:身份是自我对自己的文化说明,是健康的自我延伸。①摘引自赵毅衡教授符号学讲义。

译者主体性三个方面的发挥与相互作用与译者的社会现实身份不可分割。就曹明伦翻译《莎士比亚十四行诗》而言,他首先是译者,起着沟通两种语言、文化的作用,可与原作者“对话”,同时他还兼具诗人和学者的身份,集三种社会身份于一体。这三种身份特征协同互动,共同发挥作用。天生诗人禀赋气质使他的译文富于创新的同时,沿袭十四行诗的abab, cdcd, efef, gg的韵式,灵活使用各种韵脚,使译文合辙合韵,读起来抑扬顿挫,朗朗上口,又兼顾中国传统古诗的形式美,用整齐划一的汉字字数、顿数替换原诗的音节数、步数,完成了对英诗在译入语文化环境里的再创造,可谓真正地“戴着镣铐跳舞”。他的学者身份使他的译文深究原诗的晦涩难懂、歧义往复之处,力争通过学术的严谨上下求索,“熨平”文化“皱褶”,能在译文中体现的则在译文中体现,不能在译文中体现的则以注释方式为读者提供详尽的解释,使读者通晓其义,明了其美。三种身份协同作用,使译者在能动性发挥的同时,保持着合理的受动性,整个翻译又实现着译者的为我性,现将译者的社会现实身份与哲学阐释身份和译者主体性的互动影响,绘制如下:

图:译者社会现实身份对译者哲学阐释身份及译者主体性的互动影响

上图可见,译者的社会现实身份对哲学阐释身份发生作用,主体性的能动性、受动性和为我性三个方面均有所体现,且不是单一的,都是双重体现,同时译者的主体性也反作用于译者的社会现实身份,三者形成一种良性的互动关系,译者就在这种多重身份多重制约的影响下使主体性得到协调和发展。

那么,在翻译过程中,这三种现实身份的关系及比重如何呢?在翻译过程中,他首先是一个译者,承担了出版社或赞助人(patron)交给的任务,实现主体性的为我性的一面,但同时他的诗人身份又会使他去追求遣词造句的华美、音韵美及形式美,尽量在各种框框架架的限制中,写出最美的文字。作为一名学者,他同时力求学术的严谨与规范,通过各种文献查阅,进入历史语境、文化语境去求证文本的“真意”,言不尽意时,又细心体贴地为读者加注释说明。因而,三种现实身份的关系可归纳如下:译者身份始终居核心地位,诗人气质(身份)居其次,学者身份则居外围。

四 文本目的与非文本目的

根据行为学理论,人类做出的各种主动行为都是有一定目的的。根据这一理论,德国学者弗米尔(Hans Vermeer)在赖斯(Katharina Reiss)的交际为目的的功能理论基础上,在《普通翻译理论的框架》(Ein Rahmen fùr eine allgemeine Translations theorie,1978)一文中提出翻译目的论(Skopos①Skopos是希腊语,意为“目的”,故Skopos这一术语通常用指译文的目的。theory),其核心思想是翻译过程的最主要因素是整体翻译行为的目的。除了Skopos,弗米尔还使用相关的“目标(aim)”、“目的(purpose)”、“意图(intention)”、“功能(function)”等词。为了避免概念混淆,诺德(Christiane Nord)提议对意图和功能作基本区分:“意图”是从发送者的角度定义的,而“功能”指文本功能,是由接受者的期望、需求、已知知识和环境条件共同决定的。从我国古代佛经翻译的“正当以不闻异言,传令知会通耳”②释道安在《摩诃钵罗若波罗蜜经抄序》中语。,到近代徐光启的科技翻译的“裨益民用”和“超胜”,再到当今的“以‘赚钱、娱人、娱己、搞对象’为目的进行翻译亦不失其目的之‘正当’和‘高尚’”(张南峰,2004:39)”各种所谓翻译目的论,不难看出,译者的翻译目的始终是存在的。

“功能派的目的论倒是明确了翻译的文本行为,却把“翻译行为”这个术语给了非文本行为。”(曹明伦,2007:5)曹明伦先生从多年的翻译实践经验及切身感受出发,从译者的角度将翻译目的分为文本目的和非文本目的,认为:“自己的翻译目的就是为本民族读者奉献读之有益的译作,为本民族作家提供可资借鉴的文本。”(同上)同时他进一步明确了这句话的内涵:“笔者说的前一个目的是笔者作为initiator要实现的文化目的,后一个目的则是笔者作为translator要实现的文本目的。”(同前)这一目的在莎翁十四诗的曹译前言中进一步得到印证:“笔者历来主张翻译外国文学作品应在神似的基础上追求最大限度的形似,因为译介外国文学作品一方面是要为本民族读者提供读之有益的读物,另一方面则是要为本民族作家提供可资借鉴的文本。而要实现这一目的,就不仅要译出原作的思想内容,同时还要译出其文体风格。正如锡德尼认为的那样:任何一种成熟的诗都必须要有严谨的格律;而笔者以为,中国新诗之所以走到今天‘诗道陵夷’(流沙河语),‘梨花诗’①参见 http://zhidao.baidu.com/question/13833799.html(2015-01-02)对梨花诗的定义,即“梨花体”就是口语诗歌。汪国真回答说:“所谓的‘梨花诗’我也听说过,‘我做的馅饼是天底下最好吃的’,就是用空格隔出来的大白话。我认为,优秀的诗歌最权威的评价,一是读者,一是时间,经得住读者和时间的考验才是好诗,经不住读者和时间考验的,要么是不好的诗,要么是不那么好的诗,要么是垃圾。”(http://www.hrbhouse.net/dispbbs. asp?boardID=5611&ID=93662&page=4,2015-01-02)文学才子韩寒也曾评论“梨花诗”:“不知道她是用电脑还是笔写作的,如果是用电脑,估计她的回车键已经磨损的不成样子了。国家级的也没什么,现在你要告诉我什么国家级文学家的头衔,我都觉得怪恶心的!现代诗和诗人根本没有存在的必要!”盛行的地步,原因之一就是未能创造出若干‘有严谨格律’的诗体。鉴于此,笔者主张翻译外国十四行诗应尽可能保持原诗的格律形式,包括各种不同的韵式。”“但当笔者实施具体的翻译行为时,或者说当进行具体的翻译活动时,目的是要让不懂原文的读者通过我的译文知道,了解甚至欣赏原文的思想内容及其文体风格。”(曹明伦,2008:18)实现文本目的的途径却只有一条,那就是实施翻译的文本行为,把一套语言符号或非语言符号所负载的信息用另一套语言符号或非语言符号表达出来。(曹明伦,2007:5)

明确了译者的“文本目的”与“非文本目的”有助于全面了解译者的翻译动机,以及他在翻译过程中实施的翻译策略,下文就曹先生在翻译《莎士比亚十四行诗》的个案进行深入探讨。

五 形意并举 文化重构

伊万·佐哈(Evan Zoha)认为,翻译在三种情况下占主要位置:(1)当这个多系统还没有完全成形,也就是该文学处于“稚嫩”或是正在建构的阶段;(2)该文学处于“边缘”或“弱势”阶段;(3)该文学正处于“危机”或转折点,甚至是处于文学真空阶段(根茨勒,2004:116-117)。

在经历了80年代末到90年代初的政治和文化振荡之后,面对文化发展日益多元,价值观冲突和碰撞日益明显的文化现状,我们党开始积极地考虑如何在尊重文化发展规律的前提下,对中国当代的文化发展加以积极地引导和宏观调控。1994年1月24日,江泽民在全国宣传思想工作会议上的讲话中,首次提出了“弘扬主旋律,提倡多样化”这一新的文化政策表述。①田嵩燕:《建国以来文化政策的发展》,《学习时报》,参见http://www.gmw.cn/content/2009-07/24/ content_953435.htm,2015-01-02。在中国诗坛,“作为中国文学范畴的一部分,中国诗歌近十年来的写作状况在表面上看,出现了一派欣欣向荣的局面……这些诗歌的可读性不高,能够拿出来欣赏的精品更少,从创作总体上看,诗坛在近十年里陷入了缺少生气的尴尬状况。中国诗歌界面临着空前严峻的考验,抛开世界诗歌大趋势不谈,当今中国诗歌已显得十分的庸俗和平庸,甚至到了山穷水尽的境地,诗人们往往只知吟咏一些风花雪月的故事,堆砌华丽的词藻,而不注重对诗歌进行技巧的创新和对世界以及生命的关注。”(余德成,2004:47-49)如果说中国新诗经过70年代末的“启蒙”,经过80年代中期的充满激情的“实验”,经过90年代一定程度的向传统与现实的“回归”。(吴思敬,2005:19-24)曹译《莎士比亚十四行诗》就是在这种大的文化背景下应运而生的。

正如根茨勒在《文化构建》一书序言中所言:“只有从直接的语言转换中回归,只有将文化建构纳入更大的系统范围来考量,学者才能认识翻译在文化构建中的本质和作用。”(巴斯奈特、勒菲弗尔,2001:xiv)

曹译《莎士比亚十四行诗》是如何建构中国文化的呢?具体表现在哪些方面呢?下面将以第135首译诗为例从形式、语言、韵律及阅读效果等方面加以探讨。②笔者展示的四个译本,并无厚此薄彼之意,只是通过文本展示,让读者比较全面地认识《莎士比亚十四行诗》各位方家译本的特点。

SONNET135

Whoever hath her wish, thou hast thy ‘Will,’

And ‘Will’to boot, and ‘Will’ in overplus;

More than enough am I that vex thee still,

To thy sweet will making addition thus.

Wilt thou, whose will is large and spacious,

Not once vouchsafe to hide my will in thine?

Shall will in others seem right gracious,

And in my will no fair acceptance shine?

The sea all water, yet receives rain still

And in abundance addeth to his store;

So thou, being rich in ‘Will,’ add to thy ‘Will’

One will of mine, to make thy large ‘Will’ more.

Let no unkind, no fair beseechers kill;

Think all but one, and me in that one‘Will.’

SONNET135 曹译

只要女人有所愿你就会有所欲,

且欲火难耐欲望难遂欲壑难填;

我虽然总是惹你烦恼招你生气,

却能遂你如此泛滥的甜美欲念。

欲壑这般宽宏这般幽深的你哟,

真不容我欲在你欲中躲上一遭?

难道别人所欲都那么恩多惠多,

而我的欲望却没有春晖来照耀?

大海弥弥滔滔依然容雨水汇进,

使它的万顷波涛更加浩浩汤汤;

所以请多情的你再纳我一分情,

使你奔放的情欲更加恣意汪洋,

别让无情的“不”字令求爱者窒息,

视万欲为一欲,我乃其中之一。

一三五

只要女人有心愿,你就有主意,

还有额外的意欲、太多的意向:

我早已餍足了,因为我老在烦扰你,

加入了你可爱的意愿里,就这样。

让我的意图广而大,你能否开恩,

让我的意图在你的意念里藏一藏?

难道别人的意图你看来挺可亲,

而对于我的意图就不肯赏光?

大海,满是水,还照样承受天落雨,

给它的贮藏增加更多的水量,

你富于意欲,要扩大你的意欲,

你得把我的意图也给添加上。

别让那无情的“不”字把清求人杀死,

认诸愿为一吧,认我为其中一“意志”

—选自屠岸译文,

上海译文出版社,1988:270

一三五

假如女人有满足,你就得如“愿”,

还有额外的心愿,多到数不清;

而多余的我总是要把你纠缠,

想在你心愿的花上添我的锦。

你的心愿汪洋无边,难道不能

容我把我的心愿在里面隐埋?

一三五

不管别人如何,你是欲望满足了,

加上一个威廉,再加上一个威廉;

我是太嫌过剩,总是引起你烦恼,

这样的撩拨你的欲火情焰。

你的欲壑真是宽大广深,

可否容我进去销魂一番?

你以为别人都是可爱可亲,

而你偏偏不肯和我缱绻?

大海,全是水,仍然把雨承受下来,大量的增加他的容量

你的欲望大,在你的威廉之外

加上我的一份爱,扩大你的欲望。

不要用无情的“不”杀死忠实顾客;对大家一视同仁,把我算做其中一个。

—选自梁实秋译文,

中国广播电视出版社,2002:183

难道别人的心愿都那么可亲,

而我的心愿就不配你的青睐?

大海,满满是水,照样承受雨点,

好把它的贮藏品大量地增加;

多心愿的你,就该把我的心愿

添上,使你的心愿得到更扩大。

别让无情的“不”把求爱者窒息;

让众愿同一愿,而我就在这愿里。

——选自梁宗岱译文,湖南人民出版社,1983:185-186

以歌颂爱情和友谊为主题的《莎士比亚十四行诗》,缘自意大利彼特拉克(Francesco Petrarch,1304-1374)体诗,①由两节四行诗和两节三行诗组成,每行11个音节,韵式为ABBA,ABBA,CDE,CDE,或ABBA,ABBA,CDC,CDC,后演变为“莎士比亚体”(Shakespearean)或“伊丽莎白体”。由三节四行诗和两行对句组成,每行5个音步,10个音节,韵式为abab, cdcd, efef, gg。对这种五音步、十音节的诗,汉诗没有与其对应的诗体,且一个汉字即一个音节,没有音步,只有顿数,这就要求译者在转译时,采用“字数相应”“以顿代步”的策略,用汉诗的整齐美还原英诗的音节音步整齐美,正如高健所言:“对外观的整齐性的重视乃是一切艺术的共同要求……诗吟出来当然是供人听的,一旦写出来和刊印出来便又可供人阅读;所以应当说诗既是听觉艺术,又是视觉艺术,而且越到后来便越是如此。”(黄杲炘,2007:44)这里高健先生强调了诗歌音韵美,同时也指出其作为出版物的视觉美。通过曹译采用每行13个汉字(末行逗号也算一个汉字),整齐划一,与其他三个著名译本对比,可以看出曹译在视觉整齐美方面要优于其他三个译文。在韵脚安排上,四个译文都沿袭原作的abab,cdcd,efef,gg的格律,可见对于韵律的再现是每个诗歌译者看重的,“看看《英诗金库》或《世界诗库》之类较有规模的译诗集,就可发现《莎士比亚十四行诗》的‘自由化’译文几乎绝迹,用的多是……格律化译文”(同上54页)这种“民族化”译文②白莽翻译斐裴多菲的“生命诚可贵,爱情价更高”即如此,此称谓由丰华瞻先生于1981年在《译诗与民族化》(《翻译通讯》1981年第3期)一文中提出。

2一方面承袭了原作的格律,同时用我国传统古诗的形式加以观照,属于基于为读者考虑的文化建构,是为原作更好地在译入语文化语境中得以流传,当然也是为重构中国诗坛过于自由化的“尴尬状况”,是一种朝向传统与现实的“回归”。

在语言内容上,《莎士比亚十四行诗》引经藏典,暗语重重,也许正是这些漂亮的文化“皱褶”才使得这部传世之作成了后世文人不停解读探究的对象。以这首诗为例,可以看出诗中大写的“Will”出现的次数可谓之多,达13次,其的意义大致可有如下七种:(1)愿望、心愿、期望的事;(2)性欲;(3)表示将来时态;(4)任性、固执和决心;(5)俚语表男性性器官;(6)俚语表女性性器官;(7)莎士比亚的名字William的缩写。①参见 http://www.shakespeares-sonnets.com/135comm.htm,2015-01-02。对于这么一个复义重重的词到底应该取哪个意义,又如何措词呢?其他三个译文分别译为“主意”“愿”“意志”“威廉”等,无论是“主意”还是“意志”,这样的措辞似乎并不适合入诗,而“威廉”则又过意显,诗意全无,曹译采用含义丰富的“欲”字,让读者亦有足够的想象空间,且曹译在诗尾进行了详细地注解,从大语篇概念指出其与第129首、143首互文性的指涉,同时又出于学者的严谨,给出隐语双关的出处(The Book of Merry Riddle, 1629)第51个谜为:“My lover’s will/I am content for fulfill;/Within this rhyme his name is framed;/Tell me then how he is named.”②译文如下:我情人之所欲/我乐意去满足;/他名字藏此谜,/谁能把它猜出?读者只需将135首第一行末的“Will”与此诗第二行的I am联成一字,即可得出谜底是William。(曹明伦,2008:296)这种归化折中的处理方式较好地应对了译入语有关性道德的社会规范要求,同时也使译文意义更加开放,言简意无穷。

在阅读效果上,曹译使用排比句式“欲火难耐,欲望难遂,欲壑难填”和双声叠韵字“弥弥滔滔”“浩浩汤汤”读起来荡气回肠,气势非凡。曹明伦先生通过其诗人、学者、译者三重身份的协同作用,文本目的与非文本目的并用,形意并举,用中国传统诗歌的语言要素,用其整齐美,用十四行诗的音韵安排,在上世纪90年代诗坛“尴尬”的情况下,身体力行,用自己的努力建构带有异域韵式、但又属本民族严谨律诗的诗歌形式。

六 结语

在一个文化中,符号文本进入传播流程,最后演化成“共同主体性”(comsubjectivity)。介绍外来文化首先是选择,然后才能将其组构到中国文化中,从而缔构一种新文化(刘霞,2004:55)。正如上海译文出版社“译学新论丛书”总序中所言:我们一方面追踪历史上的重大翻译事件,将翻译家的实践置于宽阔的历史空间加以认识与定位;另一方面对伴随着翻译活动产生的点滴思考与体验加以梳理与探讨。以现代学理对传统的翻译经验加以阐释,为我们开辟了一条深化翻译理论研究的重要途径(张柏然、许钧,2005:2-3)。本文即是在梳理了1990年代大时代背景和中国诗坛的当时状况下,从大的历史文化语境下对曹译《莎士比亚十四行诗》加以分析,从三重不同社会现实身份出发,通过译者自身的话语呈现,尽量还原其翻译的文本目的与非文本目的。

费孝通先生在1990年代提出“文化自觉”概念,如果将其概括为一句话,就是认识自己的文化传统,发扬自己的文化传统,努力创造现代的中华文化,在确认自己的文化价值中学会解决处理文化接触问题,并与其他文化共建人类文化。面对全球化浪潮,面对新世纪,任何一个国家和民族都应当保持文化自觉,一方面继承和发扬民族优秀文化遗产,另一方面善于学习和吸纳其他民族和国家的先进文化。曹译《莎士比亚十四行诗》即是如此,通过其作为译者运用“文化自觉”的努力,通过对十四行诗音韵格律和汉诗整齐对称美的承袭,积极发挥本民族语言的优势,在继承中有其作为诗人气质的创新,在创新中又不失学者的严谨有致,进入历史、文化语境,从文本内、文本外全方位向读者呈现一种“新诗”,不遗余力地为我国诗坛的文化建构做出自己的贡献。

诚然,这种“民族化”的努力不单是曹先生一人所为,而是众多前辈一代一代的传承,乃是大家合力并致的结果。如他在《莎士比亚十四行诗翻译研究》中所言:“前辈译家曾做了大量的工作,笔者对莎诗的了解就始于一册绿色封面的竖排中译本……倘若本文对读者欣赏莎诗能有一点帮助,读者首先应当感谢的就是那些使莎翁的十四行诗在中国读者间得以普及的前辈译家,因为本文对一些疑难的解析是在他们辛勤工作的基础上完成的,笔者也借此机会向前辈译家们表示衷心的谢意和敬意。”(曹明伦,1997:14)

[1] Bassnet, Susan & Andre Lefevere. 2001. Constructing Culture: Essays on Literary Translation. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

[2] Gentzler, Edwin. 2004. Contemporary Translation Theories (Revised 2nd ed.). Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

[3] 曹明伦:《莎士比亚十四行诗翻译研究》,《中国翻译》1997年第3期。

[4] 曹明伦:《文本目的——译者的翻译目的——兼评德国功能派的目的论和意大利谚语“翻译即叛逆”》,《天津外国语学院学报》2007年第4期。

[5] 曹明伦:《英汉翻译实践与评析》,四川教育出版社2008年版。

[6] 曹明伦:《莎士比亚十四行诗集》,河北大学出版社2008年版。

[7] 黄杲炘:《英诗汉译学》,上海外语教育出版社2007年版。

[8] 刘霞:《鲁迅的翻译出版思想与实践》,《出版科学》2004年第4期。

[9] 梁宗岱:《梁宗岱译诗集》,湖南人民出版社1983年版。

[10] 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》,人民出版社1972年版。

[11] 屠 岸:《莎士比亚十四行诗集》,上海译文出版社1988年版。

[12] 吴思敬:《世纪初的中国诗坛》,《文艺争鸣》2005年第6期。

[13] 余德成:《浅议中国诗坛近十年的尴尬》,《新余高专学报》2004年第9期。

[14] 张柏然、许 钧:《译学新论丛书》,上海译文出版社2005年版。

Cross-culture Construction: A Review of Cao's Collected Edition of Shakespeare's Sonnets (2008)

Jiao Pengshuai

(School of Foreign Languages, Southwest University for Nationalities, Chengdu 610041)

The Collected Edition of Shakespeare's Sonnets Translation (2008) translated by Cao Minglun is a unique Chinese version among all previous translations and the ones after it. This paper, based on the then historical and cultural atmosphere Cao was put in,investigates how he rendered into Chinese Shakespeare’s Sonnets under the guide of his own theory of purpose. He believed that the translator’s textual purpose is to give the reader an elegantly-written literary work while its non-textual purpose is to offer good inspirations to the development of Chinese (ethnic) poetry.

Cao Minglun; textual purpose; non-textual purpose; identity of translator;culture constructing

文学与文化研究

焦鹏帅(1975—),男,河北石家庄人,四川大学翻译学博士,西南民族大学外国语学院讲师,研究方向:翻译史、文学翻译、翻译教学、翻译与跨文化交际等,联系地址:成都市一环路南四段16号西南民族大学外国语学院(610064)。Email:jps888@126.com。