词典编纂中的“阅读计划”研究*1

——以《牛津英语词典》之《补遗》与《补编》为例

秦晓惠(北京科技大学外国语学院,北京100083)

Qin XiaohuiSchool of Foreign Studies, Beijing University of Science and Technology, Beijing 100083

词典编纂中的“阅读计划”研究*1

——以《牛津英语词典》之《补遗》与《补编》为例

秦晓惠

(北京科技大学外国语学院,北京100083)

[提 要]西方语文学及英语词典史上的登峰造极之作——《牛津英语词典》,至今已跨越三个世纪,历经多个演变版本,其核心项目“阅读计划”可视为古典语料库的应用典范。本文从学科史的角度,回顾“阅读计划”在一卷本《补遗》、四卷本《补编》及两版间歇期的总体运作、具体进展和实践途径,探讨其在采集原始语料上的核心作用,揭示其深厚的历史承传和有益的创新之举。

词典编纂 《牛津英语词典》 “阅读计划” 《补遗》 《补编》

一 引言

《牛津英语词典》(The Oxford English Dictionary,简称OED①后文一律简称《大牛津》。语文学会最初提议的名称为《根据历史原则并主要基于语言学会收集的资料而编纂的新英语词典》(A New English Dictionary on Historical Principles, Founded Mainly on Materials Collected by the Philological Society)。《大牛津》第一版十卷、128分册均以此名称出版(1884-1928)。1895年,第12分册(Deceit-Deject)出版时《大牛津》的名称开始出现在外封套上,但题名页仍沿用《新词典》。1933年,调整为十二卷的《新词典》正式更名为《大牛津》与一卷补编本同时发行。,《大牛津》)堪称西方语文学和英语词典史上的登峰造极之作。该词典以比较语文学为理论依据,以历

然而,鲜有人知的是,在《大牛津》之后的半个多世纪,无论是如荼的编纂期,还是蛰伏的间歇期,“阅读计划”作为一条主线,同样贯穿大词典的各项活动。持续的学术互动和语言探索不仅保持了《大牛津》一贯的公众形象,还让它结实地屹立在了广大群众搭建的钢筋水泥之上。

本文拟从学科史的角度,回顾“阅读计划”在一卷本《补遗》、四卷本《补编》及两版间歇期的总体运作、具体进展及实践途径,探讨其在采集原始语料上的核心作用,揭示其深厚的历史承传和有益的创新之举。

二 《牛津英语词典补遗》与“阅读计划”

从古至今,大规模的阅读计划已经成为辞书素材收集的必经之路,遂而成为辞书编纂的宿命,若没有大规模的阅读计划作为辞书编纂素材的支撑,不要说辞书能否编纂成功,就是编纂成功也未必实用。

(一)缘起

1928年,《大牛津》第一版出毕,以詹姆斯·默里(James Murray)为首的词典人开启的语词探索之旅终于画上句点。英国举国上下,大洋两岸,赞美之辞处处洋溢。然而,但凡人工努力的结集,尤其是宏大的合力工程,都难免疏漏过失。《大牛津》虽以崇高的权威性著称,却也充斥着诸多如主编奥尼恩斯所言“错误的定义,错位的年代和错乱的互参。这些问题不可小觑”(转引自Brewer,2007:2)。任何一部辞书,成书之日,亦是落伍之时。卷帙浩繁的《大牛津》,也仅是记录了语言无穷变化的一个短暂阶段。回顾出版史,尤其至后维多利亚时期,随着社会经济的飞速发展,第一次世界大战的爆发,现代主义和民主主义的兴起,反映科技、文化、政治、生活各领域巨变的新词语、新意义、新表达不断涌现,反映新题材,体现新思潮的著作也陆续出炉。再有,随着英语语言研究的持续深入,许多重要的陈稿旧文得以发掘,重见天日,也披露了大量未见之词及更早引例。总而言之,所有未及收录的新词、新义,亟待进一步整理和汇编;那些有心无意遗漏的“弃词”,亟待详细统计和梳理;诸多谬误错失,亟待重新修订和更正。从上述意义来说,1928年则更像是语言无尽演变过程中的一枚小小的逗点。

早在1879年,英国语文学会与牛津出版社交接大词典时,补修的必要性就已注明于合同:“社委会也应该,时刻准备着,在某个时间,酝酿并发行一个或多个修补版本。”(Brewer,2007:9)。除当局人士外,长期为大词典材料库输送例证的读者对此也很关注。1896年,志愿者功臣菲茨爱德华·霍尔(Fitzedward Hall,1825-1901)①该人早年毕业于伦斯勒理工学院,后入美国哈佛大学,于1850年任教于印度,先后任梵文、英文教师,于1862年在英国伦敦国王学院任梵文、印度语教授,于1869年因酗酒和间谍罪名被辞,受《大牛津》支持者Skeat之邀加入“阅读计划”。有关其贡献,Sir James Murray(1837-1915)曾在多本前言中提及,详细内容参见“维基百科”词条。

回忆道:“在这11年中(即从A分册出版一年后到彼时),光A部例证我就收集了1000多条,这些均未得在最终版面中体现。同理可推,其他义务读者的收获又会有多少呢?”(同上:9)如其所言,词典补编本的文献引证收集工作,起始于1884年。第一分册刊行后,在任编辑、义务读者及忠实用户也随即开始收集遗录词汇、遗漏词义、修正词义及新词新义等。这些材料被归入专门的分类资料架,以备日后补编之需。到1928年时,缮写室和老阿什莫尔工作室的补编本文档专架已经积累了大量引例,约140,000万条,可供全局增补之用:既系统梳理出版间歇期的新词新义,亦修正扩充原版版面。

对新式补编采取何种面貌,何时开始,何时结束等决策的考量实始于1920年。决策权衡的过程也是两位主编奥尼恩斯和克雷吉与社委会的力量博弈。社委会的两位成员罗伯特·查普曼(Robert William Chapman,1881-1960)和肯尼思·斯塞姆(Kenneth Sisam,不详)在大词典与时共进的运作中起了重要作用。前者于1920年至1942年任秘书长,后者从助理做起,于1942至1948年任秘书长。两人对大词典项目既持有专业关切,也抱有个人兴趣。出版社档案中详细记载了他们与诸位编辑就意义、派生、词源等词条处理方面开展的讨论。对编方全面修缮的宏图,出版商的态度可谓是避之犹恐不及。刚刚从半个多世纪的痛苦纠缠中解脱,再陷入又一个规模浩大、遥遥无期的工程,这对主事者是难以想象和承受的。1927年,出版社最终决定创建一部单卷本补遗,只记录1884年至1928年间初版未录的新现词汇及漏收的彼时通行词,同时整理发行一个“文献汇录”(register),或称“参阅文献”(bibliography),列出《大牛津》文本引用文献的出处信息,这将是一部“小型的精华词典,从现在算起三年后发布”。(Brewer 2007:32)

(二)“阅读计划”

1927年底,《牛津英语词典补遗》(Oxford English Dictionary Supplement,下称《补遗》)项目正式启动,以原班人马为主的专编队伍也组织到位,并衍生出三个工作部,分别由主编克雷吉、奥尼恩斯及新秀詹姆斯·威尔莱(James McLeod Wyllie)领衔。对致力于补续本的主编方和出版方而言,广大语言文学爱好者仍是取之不尽的语料源泉,不可或缺的协助力量。补遗本的主体材料建立在原版志愿者贡献累积的引例卡片基础上,在编撰之始就已悉数整理完毕。奥尼恩斯上任后,并未如前辈那样开展大规模、成系统的“阅读计划”,而是采取了随用随求的灵活策略,其形式主要体现为二:一是由主编编辑“渴求词汇表”(desiderata),即需要更早、更新、更多例证的词语汇集,定期登载于出版社季刊《社刊》(The Periodical)上。这些词汇表通常都附有一篇前言,描述收集例证的工作性质,讲解具体的实施办法,这些小型呼吁一般会被《泰晤士报》(The Times)及其他流行报纸转载,以寻求更多业余人士的帮助;二是主编就疑难词汇的语义、用法、词源等,公开发布询问请求,征求大众的建言、建议及解决方案。在整个补遗本的编纂过程中,主编团队就是靠这种小型、零散的呼吁来获取援助、填补语料空白的。与母版相同,词典方与志愿者沟通的主要方式仍是书信。不同的是,双方的信件往来,分流为三条线路,除参与者与主编的常规连线之外,还分别流向斯塞姆与查普曼。

奉献于母版的志愿者在《补遗》中也有了忠实的接班人,梅热勒上校(Herbert Grenville Le Mesurier,不详)为其杰出的代表。他曾在印度服役,熟悉当地文化和语汇,长期为《补遗》阅读校样,给出很多印英词汇如何使用的建议,勘正了许多样稿的错误,如指出daye是dai的缪拼,lunkah、gymcad适用性不强,escapologist、Fianna Fáil被漏收等,补充了field events的释义,改正了plane-table的释义等。这些建议均被主编和社委会认真考虑并采纳,来不及在本卷中更正的条目,均在后续版本或其他衍生词典中得以体现。除投身于《补遗》编撰外,梅热勒上校对同期其他子项目也是亲力亲为。他参与编辑了《现代英语用法》(Modern English Usage,1926)、《牛津简明英语词典(第三版)》(Concise Oxford Dictionary,3rd edition,1934)及《袖珍牛津英语词典》(Pocket Oxford Dictionary,1934)。梅热勒上校的通信对象是社委会,主要是斯塞姆和查普曼。两人对其评价甚高,查普曼认为,“他是天生的词典家,对词汇有着非凡的掌握,对于科学、艺术、贸易、舞台、电影、美语词汇,样样俱通。”(Brew,2007:70)斯塞姆的看法是“对我这编辑而言,谜一般的事物,他都有所通晓。”(同上)

1933年底,一卷《补遗》竣工。同时,大词典重印为12卷,正式更名为《牛津英语词典》。两个版本合并发行,前有克雷吉和奥尼恩斯重撰的总序“历史介绍”,后附专职编辑贝里斯和斯威特曼合撰的“文献汇录”。补遗本完全继承了母版的编纂思路和框架结构,展现了半个世纪(1884-1933)语词的成长和变化,尤其是科技词汇、日常习语和俚语的发展。与记录古词、废弃词、书面语为主的原版词典相比,《补遗》体现了一定的时代性,时事性和社会相关性。

然而,5年的时间毕竟太短促,对两位主编而言,不能细细梳理过去50年的文献,也无法重复原版精雕细刻的历程,也是现实的无奈。尽管编写期间有过数次公开呼吁,也获取了数千条例证信息,但总体而言,《补遗》只是对海量原材料的有限择取,是庞大母体的不足月产儿。随着时间的流逝,渐渐明了的是,《补遗》旨在记录新生词汇(已经通行的或即将通行的),可这一目标并没有实现,对此批判最重的是多年后的补修者——罗伯特·伯奇菲尔德(Robert William Burchfield,1923-2004)。他对前辈词典人这样评价:“这些学者,受过良好训练,熟悉历史主义词典编纂的原则,但遇到新词时,却完全不知所措,这个发现真让人大跌眼镜。”(Burchfield,1980:278)补遗的更多缺陷,将在出版后的漫长岁月里,在读者和编者的慢慢咀嚼中,一一显现出来。

三 过渡时期的“阅读计划”

从1933年《补遗》撰毕到1957年,《牛津英语词典补编》(A Supplement to the Oxford English Dictionary,下称《补编》)始纂,可视为大词典运作机器的间歇期。在20多年的过渡期内,词典人与《大牛津》的联系并未中断。期间,由于续编计划尚未成形,出版社并未组织大型公开的呼吁。但是,出于长程的考量,为防将来需求产生时准备过于不足,查尔普于1935年发起了小规模的内部号召,请求词典的忠实伙伴,如出版社成员、前编辑人员、资深志愿者,阅读报纸、期刊、书籍,记录其中出现的新词汇、新义项、新习语。这样做,一方面是为各类子词典补充养料,添加能量,另一方面也为在“遥远的”将来再续大词典夯实地基。这些材料“无论何时,总不难找到应用之处,且不论何种用途。”(Brewer,2007:82)诸位内部核心人士纷纷响应,与前贤一样,亦将摘词寻例当作为一项常规的生活内容。譬如,梅勒热上校兴趣广博,阅读《每日电讯报》(Daily Telegraph)《星期日泰晤士报》(Sunday Times)《自然》(Nature)《纽约时报》(The New York Times)《大西洋月刊》(The Atlantic Monthly);查普曼长期摘读《泰晤士报文学副刊》(Times Literary Supplement)《出版人周刊》(Publishers' Weekly);埃琳娜·布拉德利(Eleanor Bradley,前主编亨利·布拉德利的女儿)和威尔莱则专注于在《泰晤士报》(The Times)上标记新发现。

词典人的热情在继续,公众的厚爱也未停息。不论是学者专家、文词大师、作家评家,还是各行各业的用户粉丝,均写信表达对再版《大牛津》或一卷《补遗》的喜爱、看法及疑问。他们或寻求词条用法的裁定,或询问未有收纳的词汇,或献出宝贵的更正建议,或提供“首现新证”“末现新证”,表现了强烈的参与感和责任感。社方对此十分感激,“……这些勘误补充是对大词典真正的褒奖,因为如果人们不爱,便不会想要改。真值得怀疑,有哪一部辞书曾有幸得到过大词典收获之颂扬的哪怕十分之一。”(Brodribb,1928:277)。广大志愿者的参与全靠自愿,不成系统,偶然性大,代表人物有小说家罗丝·麦考莱(Rose Macaulay,1881-1958)和学者文森特·特鲁布里奇(St Vincent Troubridge,不详)。前者的探索领域是16世纪旅游、地理著述,并从中发现了许多更早例证;后者的研究兴趣是戏剧和剧本,至1945年时,共采集了4000条例证。广大外部人士,除几位固定读者继续与主编联络外,其他人的信件均流向出版社委员,尤其是斯塞姆、查普曼及1948年接任秘书长的丹·戴维(Dan Davin,1913-1990)①斯塞姆于1948年退休,之后很长一段时间内,他一直对出版社的各项政策,尤其是《大牛津》的未来动向有着极大的影响力和决定力。。

来自各方的新材料由威尔莱接收、整理后,归档于“《大牛津》集合”(OED Collections)。这位词坛的后起之秀,拥有出色的编纂水准和严谨的时间观念,深得两位领导喜爱。在过渡期,除编撰《牛津拉丁语词典》(Oxford Latin Dictionary,1968-1982)外,他的另一角色是《大牛津》文件的看护者和管理者。呵护圣典之火种,这份使命虽不紧急却意义重大。他本人也尽职尽责,不倦地记录各类可用于更正《大牛津》的语料。遇有疑问,就虔诚地咨询各领域专家,扩充了大词典的修订素材库。后期,威尔莱精神慢慢衰弱,终于1953年崩溃,转而与出版社倒戈相向,重蹈了传奇志愿者迈纳(William Minor,1834-1920)的命运②1949年1月9日的《泰晤士报》刊文,描述了1933-1954年间威尔莱对《大牛津》及其子项目的关照和付出。结尾处,作者提到威尔莱的疯子前辈迈纳,以显示词典家这一行业的特殊性。这种无意且无辜的联系最终竟预示了威氏的不详结局。他的悲剧命运还在于辛勤劳作并未得到承认, 最终成为牛津史上的无名英雄。在《第二版》“历史介绍”中,主编辛普森写道:“50年前,《补遗》完工后,编辑队伍就宣告解散。之后,在整整一代人的时间里,出版社没有开展任何历史主义词典的研究工作。”(OED2 1989:li)这种来自牛津的官方说辞显然无视间歇期的种种努力,抹杀了威尔莱的贡献。。彼时,出版社也开始郑重地寻找新一轮补编的掌舵人。他本是理想的不二人选,是沐浴在第一代词典人光辉下的探路者。他的倒下造成了编辑脉络的断层,也意味着他的继任,将无所依傍,除了听取两大垂暮前主编的只言片语,没有任何直接熟悉大牛津传统和方法的有效途径。

四 《牛津英语词典补编》与“阅读计划”

如前,“阅读计划”是辞书编纂不可避免的,更是不可逃避的现实工作。《牛津英语词典补编》的编纂工作亦是如此。

(一)缘起:无法逃避的现实

随着时间的流逝,大词典及其补遗本载录的词汇亦愈显过时,这是出版社虽不情愿却无法逃避的现实。二战后,在一系列社会变革、科学发现、文化演进的推动下,新的词汇浪潮再次涌现,引发了一场“语词界的暴动”(Brewer,2007:136)。在学术领域,语言学、文学、历史学研究不断深进,诸多新发现为第一版未及详细处理的词汇和文本带来了曙光。随着各地读者研读两版词典的成果越积越多,关于重修的各种议题在20年间亦从未消停。1954年,出版社终于扭转心意,打算重启大词典项目。这背后有两个重要推力,其一,《大牛津》自1933年起便岿然不动,而它的子词典——《简编牛津英语词典》、《简明英语词典》等已接连出新,如果原始的营养源头缺乏活力,这些衍生品的生命力也很难持久;其二,第一版库存所剩无几,一旦启动重印,不但耗资巨大,销售前景也不容乐观。基于上述种种考虑,并结合时间考量和经济盘算①据估算,全部重编预计费用达1,000,000英镑。,出版社再次避开了万众期待的全盘修订,决定只修订《补遗》②在这一决策中,斯塞姆的意见起了决定性作用。他始终认为全部重修对出版社来讲,无异于“自杀性行为”。,2即梳理1933年后语词的新发展、新变化,并将两版融合,以新《补编》取代旧《补遗》。

1953年,在出版社的安排下,资深编辑罗伯特·葛芬(Robert Goffin,1898-1984)③伯奇菲尔德曾这样回忆最初的日子,“我像是一个开拓者,刚到达一个殖民地,有一间小屋供我容身,别无其他可用,当然,除了我的忠实仆人(Man Friday)。”(Brewer,2009:265)提3前进入工作状态,处理主编上任前的预备工作。他一人兼顾多项任务:剪辑《新词词典》(Dictionary of New Words,1955)和《精神医学词典》(Psychiatric Dictionary,1940),制作例证卡片,梳理过渡期间由麦考莱、特鲁布里奇、查普曼、斯塞姆等热心人士搜罗的新词,建造两组木柜子,含72个方格,意在容纳新进的引文卡(6英寸*4英寸)。

1956年底,经过长期的寻觅④社委会的首选是威尔莱。鉴于其恶劣的精神状况,他们先后又接触了词源学家弗莱德理森(G.W.S. Friedrichsen,不详)、英语学者戴维斯(Norman Davis,1913-1989)及霍斯曼(Alan Horsman,不详),均遭婉拒。这也再次辅证了约翰逊200年前对词典编纂这一行业的准确定位。4,主编人选终于尘埃落定,新西兰人罗伯特·伯奇菲尔德加入到“无害苦工”的行列。伯奇菲尔德,1923年出生于旺格努伊(Wanganui),1949年以罗德学者(Rhode Scholar)的身份赴牛津大学莫德林学院(Magdalen College)深造,学习期间与奥尼恩斯相熟,后于1955年接替他,担任早期英语文稿学会的荣誉秘书长。他受过良好的语文学训练,很有责任心,有高效务实的作风,这些都是社委会看重的品质。1957年7月1日,伯奇菲尔德走马上任。彼时,距离《大牛津》第一版发端,整整过去了100年。

(二)“阅读计划”的延续:变与不变

《补编》初创时,伯奇菲尔德的首项任务是过滤、评估手头的材料,包括旧时参考书、工具书、《补遗》资料库的14万张(部分使用)卡片、“《大牛津》集合”的素材及葛芬的集编成果。伯奇菲尔德花了数月将之一一整理,并归纳为全修所用材料和补修所用材料两大类。与前版《补遗》的仓促不同,伯奇菲尔德划出五年时间,用于开展系统的“阅读计划”①伯氏意识到原材料的重大意义,有一件事对他触动很大。1961年,《韦氏第三版新国际英语词典》(Webster's Third New International Dictionary)出版,这是20世纪第一部诚实描述语言发展的词典,收录了大量日常用语,这在之前任何一个权威词典的页面都是不可想象的。庞大的词汇总量使伯氏重估了现代英语词汇收集任务的艰巨性,因而决定暂缓撰写进程,全力搜集语料。。到1962年,广大志愿者从各类文学作品、科技书刊、报纸杂志、词典索引等文献中共搜罗了50万条引例,建成了一个巨大的核心语料库②五年集中期过后,“阅读计划”并未中止。到1986年第四卷完工时,《补编》语料库例证总数已达200万张。另外,国内语料库研究界,均认为语料库语言学思想缘起自英国语言学家弗斯的situation of context,忽视了弗斯从人类学家马林诺斯基借用该观念的史实,而现实上语料库语言学借用的是《大牛津》编纂过程中建立的语料库,只是将其从纸片转换成电子数据库,这一主张不但符合语料库为词典编纂而生的初衷,更符合语言学习的目的。类比《大牛津》之“阅读计划”,现代语料库的选择和录入与当初阅读计划的志愿者也极其相似,只是范围有所缩小。。根据呼吁对象的不同,本次“阅读计划”可分为“内部读者计划”和“外部读者计划”。内部人士指《补编》的在任编辑及出版社负责人。他们均利用自己的私人时间,无偿为大词典收集引例。外部人士则是广大的文词爱好者。5年间,两方贡献的引例卡片数量相当,各占了总库的半壁江山。为获得群众志愿者的支持,伯奇菲尔德先后在《社刊》(The Periodical)、《备忘和查询》(Notes & Queries)等学术期刊及《星期日泰晤士报》、《泰晤士报》、《泰晤士报文学副刊》等大众报刊上发布了近20次呼吁。这些呼吁既包含广泛意义上的求助,也包括特定的“渴求词汇表”,共开列有待补充例证的新旧语词达10,000个。外部志愿者的中坚力量约100人,每人都贡献了上千条书证。本土之外的慷慨捐赠者代表有美国词典家巴恩哈特(Clarence Barnhart,1900-1993),他于1958年寄出4500条引例,均选自《纽约时报》(The New York Times)及《科学通讯》(Science News Letter);新西兰同行奥斯曼(H.W. Orsman,不详)总共奉献了12000条例证,出自詹姆斯·库克(James Cook)时代到1950年期间的文学著作。本土义务资料员的部分代表如下:

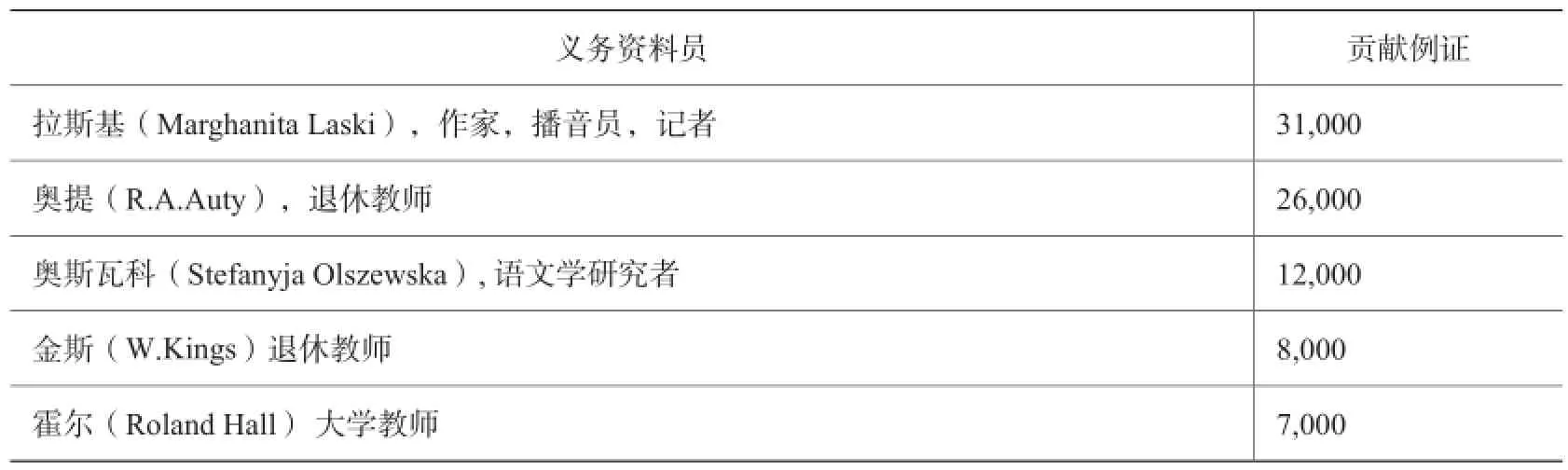

表1 多产义务资料员一览表①本表数据以1962年为结点,来源于《第三版》(www.oed.com)“贡献者(Contributors)”一栏。事实上,有些志愿读者如拉斯基、霍尔一直坚持服务到第四卷出版。拉斯基一共贡献了250,000多条例证。

单从数量看,义务读者的产出比之原版的诸位巨头,黯淡了许多。若考虑到其时的社会历史语境,他们的所作所为同样值得钦佩。进入20世纪以来,尤其是二战后,英国的政治制度、经济属性和阶级结构发生了巨大变化,整个社会出现了不可阻挡的民主化和平民化之发展大势。正如伯奇菲尔德所言:“自维多利亚时代以来,社会风气大有变化。有闲、半有闲的富裕阶级已基本消失。尽管如此,许多有智之士还是乐意出面相助。我们的指令也非常简单:阅读任何一部未被前两版详细处理的文献,并从中抄录任一词语、短语的引语。”(Burchfield,1973:99) 可见,《补编》对于志愿者的教育背景要求更高,对原版和《补遗》他们都需要熟稔。在志愿者构成中,高产者多是大学教师或退休教师,仍可算是时间充裕的知识阶层。从参与程度看,原版志愿者几乎渗及语料收集、卡片分类、撰写词条、考订文献、提供咨询、阅读校样的各个环节。而在本版中,编撰的核心环节都由内部人员亲为,志愿者主要出力于例证搜集和清样审校,尤其是审阅具有特定专业背景或属于特定地理区域的词汇。同时,为了避免因志愿者个人因素如疏忽大意,缺乏经验,主观偏颇等的影响,伯奇菲尔德也制定了一些监控措施来应对可能的质量危机,如重复阅读经典要著,编写具体入微的义务资料员指南等,其大致套路与原版做法并无大异。

绕开了《补遗》的仓促和急就,伯奇菲尔德选择回归母版的精细雕琢。他花了30年从事原计划7年完成的编撰工作,原定的单卷本(1275页)也延伸为四卷,分别于1972年(A-G)、1976年(H-N)、1982年(O-Scz)、1986年(Se-Z)出齐。尽管时隔半个世纪,《补编》的编纂原则和理论、编纂实践与技术都忠实地沿循原版,其骨干框架和具体构件的核心内容如选词立目、释义风格、句法标记、义项排列、例证选配等都尽量向原版的设计理念靠拢。就志愿者参与模式看,《补编》的语料采集体例和监督管理体制也与原版大致近似。在向经典致敬的同时,伯编团队也取得了新的收获。总的来说,该版《补编》在继续稳固普通词汇地位的基础上,加重了科技词汇、专利术语、世界英语词汇,文化禁忌语、粗俗语的收录比例,扩展了英语词语的疆域版图,为这部19世纪的历史巨构烙上了显明的时代特征。

五 结语

后《大牛津》时代,从一卷本《补遗》到四卷本《补编》,沿袭了一脉相承的编纂理念、宗旨及方法,保持大词典原有水准于不坠。如果说《大牛津》的学术和历史价值深深植根于英语出版史的文学精粹,那么其社会和文化意义则满满浸润于广大编外群体的辛勤耕耘和倾情付出。

通过“阅读计划”这一带有民主色彩的组织形态,《大牛津》的权威性与普通民众的广泛参与性融洽地结合起来。进入21世纪,《大牛津》在线第三版正在对原版所有词条进行全面检查、修补、更新,使这一古老经典焕发出勃勃生机。在计算机技术高度发达和互联网应用日益普及的背景下,源远流长的“阅读计划”承传至今,实现了与时俱进,呈现出现代化、电子化、国际化的新特点、新面貌。

[1] Burchfield, Robert.1972-1986. A Supplement to the Oxford English Dictionary, 4 Vols. Oxford: Oxford University Press.

[2] Brewer, C. 2007. Treasure-House of the Language: The Living OED. New Haven and London: Yale University Press.

[3] Brewer, C. 2009.The OED Supplements, in A. P. Cowie (ed.). The Oxford History of English Lexicography (Vol.I). Oxford: Clarendon Press.

[4] Brodribb, C. W. 1928. Our dictionary, Times Literary Supplement, 19 April.

[5] Burchfield, R. 1973. Data collecting and research, in Raven McDavid & Audrey Duckert (eds.). Lexicography in English. New York: Annals of the New York Academy of Sciences, pp.99-103.

[6] Burchfield, R. 1980. Aspects of Short-term Historical Lexicography, in W. Pijnenburg & F. de Tollenaere (eds.). Proceedings of the Second International Round Table Conference on Historical Lexicography. Dordrecht: Foris Publications,pp.271-279.[7] Murray, A. H., Henry Bradley, W. A. Vraigie & C. T. Onions. 1989. Oxford English Dictionary, 2nd (ed.), prepared by J. A. Simpson & E. S. C. Weiner, combined with A supplement to the Oxford English Dictionary edited by R. W. Burchfield. Oxford: Oxford University Press.

A Study of the Reading Program in the Oxford English Dictionary Compilation: with the 1933 Supplement and the 1972-86 Supplement as Cases

The Oxford English Dictionary, one of the apogees in the history of English lexicography, has evolved in various editions for three centuries. Its core system, the Reading Program, is viewed as a classic model of the application of modern corpus. The thesis reviews its overall implementation and specific operation in and between the compilations of the two Supplements, explores its role in data collection and reviews its historical inheritance and significant innovations.

dictionary compilation; The Oxford English Dictionary; Reading Program;the 1933 Supplement; the 1972-86 Supplement

Qin Xiaohui

School of Foreign Studies, Beijing University of Science and Technology, Beijing 100083

秦晓惠(1981—),女,河北邯郸人,北京外国语大学外国语言学及应用语言学博士,北京科技大学外国语学院副教授 。研究方向:词典学、语言学史、英国历史等,联系地址:北京市海淀区学院路30号北京科技大学外国语学院(100083)。Email:qinxiaohui@ustb.edu.cn。

* 本文系国家社科基金青年项目(编号:14CYY047)、中央高校基本科研业务费项目和北京科技大学青年教学骨干人才项目等的阶段成果,特此声明。史主义原则为编纂基础,以客观呈现英语词汇全貌为编纂目标,其恢宏详尽的篇幅和精良缜密的技艺,超越了前代所有英语词典的成就。从1857年发端到1928年撰毕,《大牛津》绵延70余年,在庞杂繁复的成书历程中,主编团队组织了大规模的“阅读计划”(Reading Program),号召众多业余人士广览文献,搜集书证,奠定了大词典赖以构筑的材料基础,也使其成为“合力工程”的古典典范。